甘肃省农业机械高质量发展的思路与举措

甘肃省工业经济和信息化研究院装备制造研究所 岳明英 卢潇 张哲 吴娟

1 我国农业机械发展现状

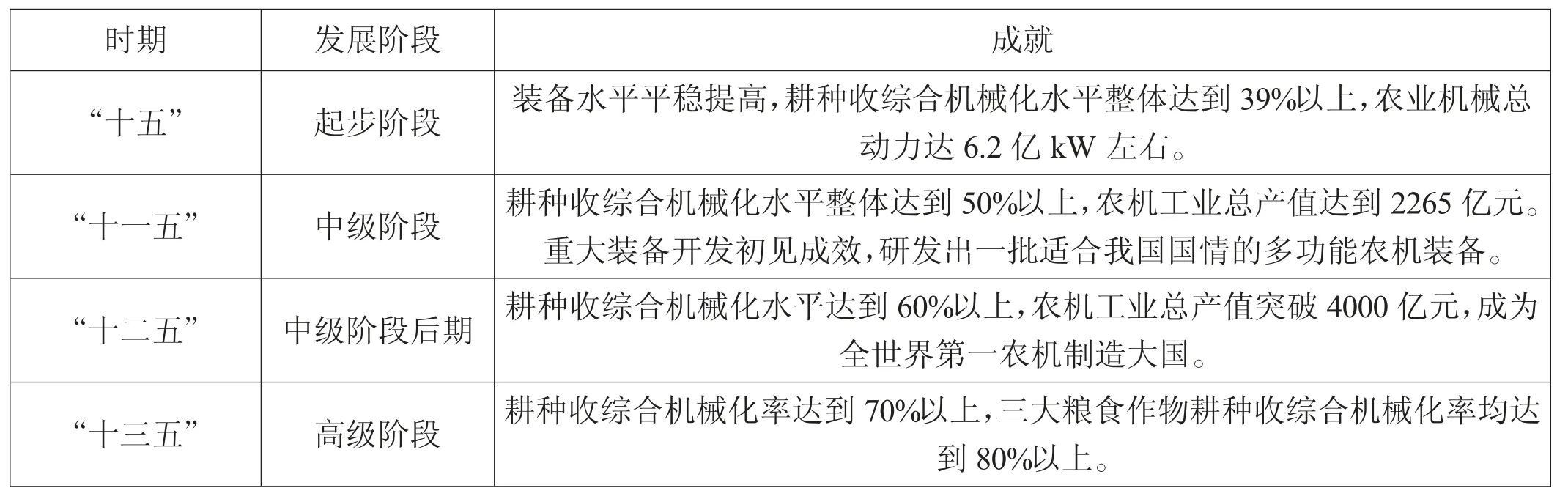

我国农机从零起步,不断发展,已完成“从无到有”“从有到全”的发展阶段,正向“从全到好”“从好到强”的方向迈进[1]。

1.1 农机政策导向鲜明

党的十八大以来,我国先后出台了一系列政策措施,支持引领农机装备产业高质量发展。2018 年国务院印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,指出农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础,是实施乡村振兴战略的重要支撑[2]。2021 年中央经济工作会议和中央农村工作会议明确提出,要提升农机装备研发应用水平,加快发展设施农业,强化农业科技支撑。2021年国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,将“提高农机装备研发应用能力”列入推进创新驱动发展、提升农业质量效益和竞争力的重要内容[3]。为此,加快推进农机装备发展势在必行。

1.2 农机发展成效显著

当前我国主要农作物耕种收综合机械化率达到70%以上,完成了环节机械化向全程全面高效机械化的转型升级[4]。截至目前,我国农机工业总产值突破5000亿元,农机装备产业企业总数超过8000 户,规模以上企业超过1700 户,生产的农机产品达到4000 多种,满足国内90%的市场需求,国际贸易总量占全球的20%,已成为世界第一大农机生产制造与消费国家。

1.3 农机行业短板弱项

我国虽为农机制造大国,但大而不强、多而不优,部分材料、关键核心技术、重要零部件受制于人,部分高端机具主要依赖进口,国产机具多为中低端产品,部分领域、环节或地区“无机可用、无好机用”的问题依然存在,园艺和畜禽水产养殖机械、高端智能农机装备等领域还存在短板弱项。

表1 我国农机装备“十五”至“十三五”发展成就

2 甘肃省农业机械发展现状

2.1 农机购置补贴力度持续加大

2021 年甘肃省农业厅财政厅联合印发《甘肃省2021~2023 年农机购置补贴实施方案》,明确提出将补贴机具种类范围扩大到15 大类43 个小类156 个品目,将农机创新产品、农机专项鉴定产品纳入补贴范围,提升部分重点补贴机具补贴额,支持并引导农民购置使用先进适用的农业机械,推动农业机械化转型升级。截至2022 年,甘肃省中央财政累计投入59.46 亿元,扶持农民和农业生产经营组织购置各类农机具153万台(套)。

2.2 农机化作业水平不断提升

2.2.1 农机化水平迈上新台阶

农机装备结构向大马力、多功能、高性能方向发展[5],2022 年全省农机总动力达到2450 万千瓦,比上年增长5.2%,农作物耕种收综合机械化率达到65%,比上年增长2.4%,农业生产进入了以机械作业为主导的新阶段。

2.2.2 农机装备体系逐渐完善

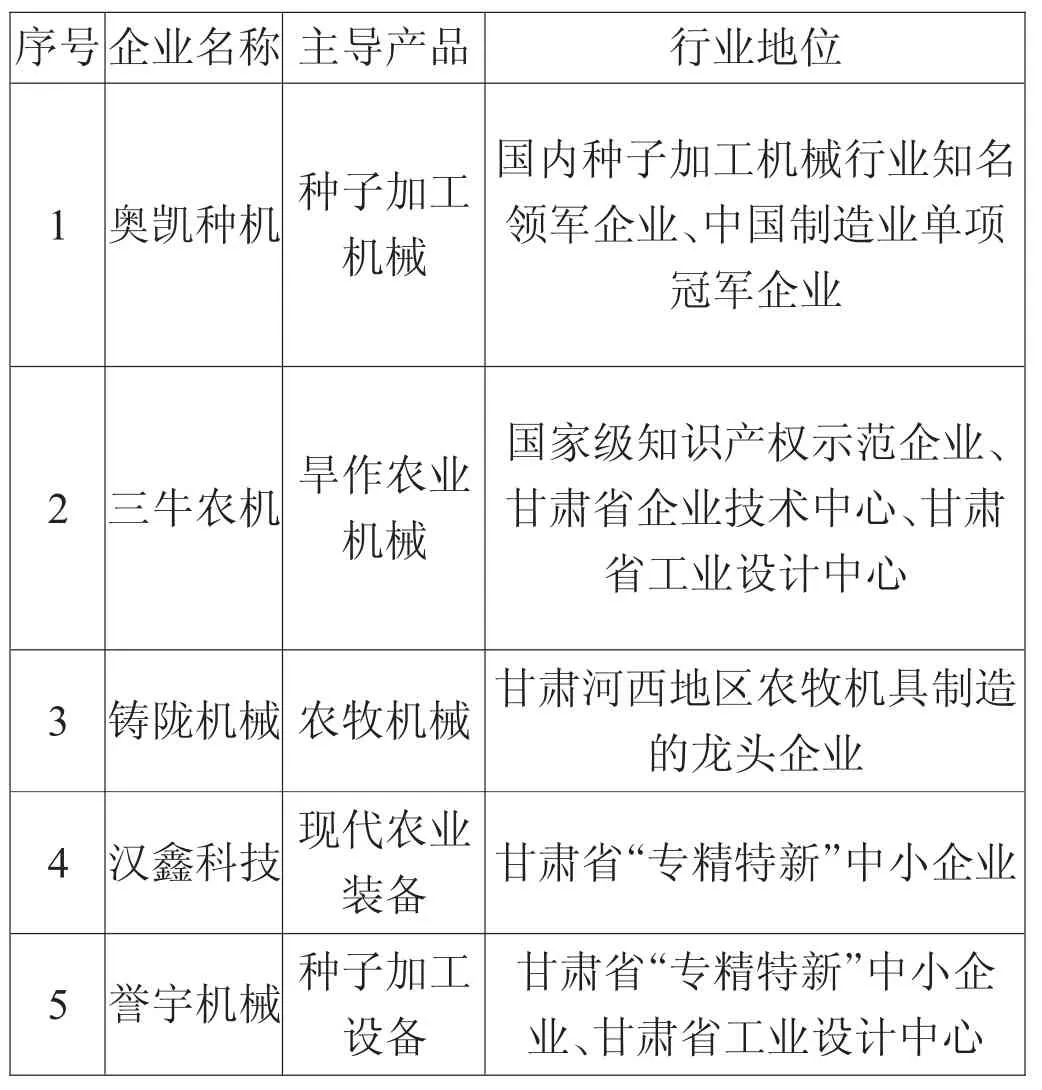

全省目前已形成由动力机械和耕整地、种植施肥、收获、加工等作业机械为主体的农机装备生产体系,其中酒泉奥凯的种子机械,临洮的马铃薯种植收割机械,铸陇的棉花播种机械,这些产品在西北乃至全国具有一定的影响力。

表2 甘肃省规模以上农机制造企业

2.2.3 种机装备位居世界前列

奥凯种机是甘肃省农业机械龙头企业,已成长为亚洲最大、全球第三的种机制造企业,代表着中国种业装备水平。公司充分发挥中国种业装备院士工作站、中国种业装备创新战略联盟人才和技术支撑,研发制造种子清选加工设备、种子加工成套设备等系列产品,技术性能达到国际先进水平,部分产品替代了进口,国内市场占有率达到70%以上,并出口法国等30 多个国家。

2.3 农机科技创新能力显著提高

依托高校、科研院所、骨干企业优势资源,先后成立农业装备协同创新研发中心等4 个农机装备研发中心,重点开展科技创新发展关键性问题研究,已成功研发中药材移栽机和收获机、制种玉米去雄装备等40 多种农机产品。“十三五”期间,累计投入省级专项资金3000 多万元,为首台“套”农机装备应用营造政策环境,支持研发特色产业配套机具100 多种,有效解决了产业发展薄弱的一些难题。

2.4 农机社会化服务能力不断增强

截至目前,甘肃省农机合作社达到2600 多个,乡镇农机合作社覆盖率超过74%,各类农机服务组织超过4100 多个,服务农户数超过160 万户,涌现出酒泉“全程机械化+综合农事服务”等农机社会化托管服务新模式,为农业规模化、标准化、产业化发展提供了服务保障。

3 存在的主要问题

3.1 农业机械化发展不平衡

从区域看,河西地区武威、酒泉和张掖3 市的农机化水平整体较高,河东地区庆阳市机械化程度相对较高,其他几个市州农业机械水平有限[6]。从环节看,耕整地、播种、收获等环节机械化水平较高,植保、秸秆处理、烘干、残膜回收等环节机械化水平较低。从作物看,小麦、玉米、谷类等粮食作物机械化水平整体较高,中药材、果业、蔬菜等经济作物机械化水平一般。

3.2 企业小散弱竞争力不强

甘肃农机行业市场主体多,企业规模小,大型农机生产企业相对较少,企业整体实力不强,龙头企业带动引领作用不强。截至目前,规模以上农机制造企业仅有5 户,占规模以上装备制造企业的1.62%,全省农机销售企业及销售点1300 多户,各种农机及配件生产厂家130 余户。

3.3 共性研究薄弱创新不足

由于农机应用市场份额被甘肃本地以及新疆、宁夏、青海等多省份的产品占领,农机创新开发没有形成共性研究合力,甘肃省主要以差异化特色农机产品应用开发为主导,研究方向上应用型研究、适应性研究偏多,从机理、技术、装置到产品的原创性技术研究少,共性基础研究短板明显。

3.4 产品技术水平差距明显

目前除奥凯种机等少数企业的产品技术水平处于国内领先,省内多数农机制造普遍存在水平低、功能单一、重复开发的问题,低端产品产能过剩、高端产品供给不足。与发达省份相比,甘肃在核心技术和关键零部件研发能力、制造工艺、产品可靠性,特别是以信息化、智能化为引领的高端技术领域差距较大。

4 推动甘肃农业机械高质量发展的建议

4.1 优化农机装备结构,提升农机装备水平

4.1.1 创新农机产品种类

着力推动农业机械从耕种收环节向植保、烘干、秸秆处理等全程延伸,实现种植业向加工业的拓展,鼓励企业研发秸秆青贮加工设备、多功能拾草机、畜禽粪污处理利用设备,重点推进残膜回收机、无人植保飞机、电动农机等先进产品的研发,提升农机装备智能化、数字化、绿色化水平。

4.1.2 合理配置农机资源

引导企业根据区域所处功能区、农业自然环境条件等,制定具有区域特色的主要农作物生产全程机械化解决方案,全面提高农机资源配置效率和农业机械化水平。以市场需求为导向重点配备制种玉米、马铃薯联合收获、油菜种收设备、饲草收获机,加快高效保值、秸秆处理和残膜捡拾等环节的集成配套。

4.2 强化农机科技创新,提升产业核心竞争力

4.2.1 加强核心技术攻关

依托甘肃省农业装备协同创新研发中心等平台,有效汇聚各方面创新要素和资源,采取“揭榜挂帅”机制,发挥企业主体作用,推动企业与农业推广站、科研机构、高等院校开展协同创新,突破精密排种、高效脱粒与清选、精准作业等农机关键核心技术。

4.2.2 加大科研投入力度

强化企业创新主体地位,发挥高校、科研院所技术支撑作用,提高人力、物力、财力用于新技术研发的比例,加大新产品研发投入,加快“智改数转”和科技成果转化。建立科技创新奖补机制,对企业创新技术和产品给予扶持,鼓励金融机构、企业、社会团体和个人多渠道募集创新发展基金,提供充足的资金保障。

4.3 加快优质企业培育,带动产业链协同发展

4.3.1 支持优势企业做大做强

鼓励奥凯种机对标国际先进种机装备企业,瞄准市场需求和国内外尖端技术,聚焦高端全系列种业装备领域,攻克核心技术工艺,建成行业领航企业;鼓励定西三牛、酒泉铸陇等基础条件好的企业对标国内先进农机企业,聚焦主业、聚力创新,由单一农机产品向成套全程装备转变,成为“小巨人”企业。

4.3.2 引导中小企业上规入库

各地要持续筛选基础好的中小微企业作为重点对象,不断扩大“小升规”重点企业培育库,坚持“一企一策”帮扶指导,对重点培育企业增产增效等进行奖补激励,帮助企业用好各项惠企政策,充分享受税费减免红利。支持洮河拖拉机、金科峰、布谷鸟等企业深耕细分领域,打造独门绝技,由生产大宗农机产品向特色、定制农机装备转变,成为“专精特新”企业。

4.3.3 培育打造“链主”企业

鼓励龙头企业立足主导产业,采取兼并重组、股份合作等方式,组建大型农机集团,形成“链主”企业,引领带动产业链上下游企业配套,构建以“链主”企业为中心、大中小企业协同发展体系,带动产业转型升级,实现全链条高质量发展。

4.4 加强要素资源配置,营造农机发展好环境

4.4.1 加强农机人才队伍建设

鼓励农业高等院校加强农业工程等特色学科发展,强化基础研究,培养一批研发型人才。支持职业院校扩大农机专业招生规模,根据农业机械化需求,创新教学模式和方法,建立产教融合、校农合作、工学结合的人才培养模式,培育一批农机工匠、“土专家”等实用型人才。

4.4.2 培育壮大农机合作社

发挥农机专业合作社有效整合农机要素、优化存量农机装备资源和促进农机新技术推广的功能作用,进一步加速农机装备健康发展。支持引导农机合作社由单一的耕种收农机作业向全程机械化作业服务延伸,从生产领域向维修租赁、技术示范、咨询培训及收储加工等“一站式”综合农事服务拓展,打造农机作业全链条服务,有效开展订单作业、半托服务、全程托管、跨区作业等服务,满足不同农户、不同作物、不同环节对农机的个性化需求。