长江经济带局部城市收缩、发展分异与空间作用机理探讨

刘玉博 张学良

一 引 言

推进长江经济带发展是国家重大区域战略之一。自2016 年中共中央、国务院印发《长江经济带发展规划纲要》 以来,习近平总书记多次召开座谈会,指示长江经济带从“推动”到“深入推动”,再到“全面推动”发展。根据这些会议精神,在持续推进“生态大保护”的基础上,长江经济带进一步向“畅通国内国际‘双循环’主动脉”和“引领经济高质量发展主力军”方向迈进。统计数据显示,2021 年长江经济带共承载常住人口60 744 万,实现经济总量530 228 亿元,占全国的比例分别为43.00%和46.36%,长江经济带在优化城市发展、平衡区域差距方面的重要作用由此可略见一斑。然而,在总体增长的背后,长江经济带部分城市出现“局部收缩”(张雅杰等,2019)、社会领域发展滞后(庄汝龙等,2017)、区域差距较大(王维等,2017)等问题,成为长江经济带畅通“双循环”和引领经济高质量发展的制约因素。那么,长江经济带的哪些城市面临收缩挑战?这些城市的经济社会结构有何变化?其空间作用机理又是什么?本文以长江经济带110 个城市为研究对象,回应上述现实关切,为推进长江经济带健康可持续发展提供政策参考。

国外学者对区域整体增长背景下出现城市“局部收缩”的问题关注较早。自德国学者Häußermann和Siebel(1988:78—94)首次提出“收缩城市(Shrinking city)”概念后,国外学者对城市收缩的关注逐渐增加。尽管研究样本不同,学者对城市收缩的定义也存在一些差异,但均以“人口流失”为核心度量指标(Oswalt,2005:12—17)。2004 年“收缩城市国际研究网络(Shrinking City International Research Network)”将城市收缩界定为“1 万以上人口密集区域,人口流失2 年以上,并伴随结构危机的现象”,这是目前学术界较为公认的定义。基于对收缩城市的观察,大多数学者认为收缩城市将长期处于经济下滑的轨道,往往伴随经济萎缩(Wiechmann & Pallagst,2012)、就业率下降(Reckien & Martinez-Fernandez,2011)、高技能劳动力流失(Anja,2016)、住房空置率提高(Couch & Cocks,2013;Deng & Ma,2015)等社会问题。同时,少数学者认为,城市收缩是一把双刃剑,尽管人口衰减和经济衰退使城市陷入发展困境,但同时也给大城市提供了在增长阶段中难以企及的生态、环境、空间、住房和交通改善机遇,如“城市生态再造”(Hasse,et al.,2014)。同时,由于人口密度的下降,政府进行破旧房改造的可能性提高(Frazier,et al.,2013),可以增加更多的私人和公共空间,给城市开放空间的网络化改善提供条件(Frazier & Bagchi-Sen,2015)。

在国外学者研究基础上,国内学者对中国局部地区城市收缩现象进行了关注和阐释,最初以国外经验的引介为主(黄鹤,2011;杨东峰、殷成志,2013)。2014 年,以龙瀛、李郇、吴康、张学良等为代表的学者发起成立了“中国收缩城市研究网络”,在国内较早开展城市收缩的针对性研究,对国际城市收缩研究发展路径进行总结,并提出未来收缩城市规划建设方面的应对思路(龙瀛等,2015;张学良等,2016;李郇等,2017)。从目前国内研究对象看,东北城市(孙平军、王柯文,2021)、资源型城市(许笑维、郭文炯,2022)是学者关注的重点,京津冀、长三角和珠三角三大城市群局部收缩现象也引起了学者重视(吴康等,2015;杜志威、李郇,2017)。

根据对收缩城市典型案例的观察,学者们一般认为20 世纪50 年代国际上收缩城市之所以大量出现,是由于去工业化、郊区化以及政治变革等导致了持续的人口流失(Wiechmann & Pallagst, 2012),并可能伴随一系列其他经济社会指标的变化,且面临人口持续流失的“自我强化”的压力(Martinez-Fernandez, et al., 2012)。除了上述原因,出生率下降和人口老龄化等社会因素(Wiechmann & Pallagst,2012)、城镇化(张学良等,2016)、产业结构调整(刘玉博、张学良,2017)、自然地理环境(孙平军、王柯文,2021)和资源禀赋(许笑维、郭文炯,2022)也被认为是城市收缩的重要原因。在实践中,城市收缩并不是简单的单因素结果,往往是环境因素、地理因素、经济因素、人口因素等综合作用的结果。

随着研究的深入,近几年国内外学者对区域整体增长背景下城市“局部收缩”问题的探讨,逐渐产生研究领域上的细分:一是“局部收缩”与城市有机更新之间的动态调整关系,着重研究收缩城市内部发生的城市空间重构以及重新获得增长的街区的有机变化(Németh, et al.,2018;周恺等,2021);二是城市收缩过程中地方政府、居民、学校、企业等多种主体的差别化响应和实际效果(Wiechmann &Pallagst,2012;Radzimski,2016);三是伴随城市收缩可能出现的生产率下降、公共服务供给变化、收入不均等加剧等后续效应(Anja,2016;刘玉博等,2020);四是区域整体增长背景下的“局部收缩”问题,并强调要以区域的和发展的视角观察城市收缩,由关注城市人口总量转而关注区域内人口结构和人口布局的优化(张学良等,2018)。

特别地,在长江经济带发展上升为国家战略后,国内学者对该区域城市收缩的关注度逐渐增加。一是由于长江经济带横贯东中西三大板块,人口总量和经济总量占全国比例均超过40%,在全国经济社会发展的重要程度非常明显;二是长江经济带覆盖全国五大城市群,城市数量较多,城市规模和城市类别存在较大的差异性,因此是从区域视角研究局部城市收缩的重要空间样本。近几年,少量学者分别探讨了武汉城市圈(刘玉博、张学良,2017)、成渝城市群(张学良等,2018)、长江中游城市群(张明斗、曲峻熙,2019)等长江经济带局部地区的城市收缩现象,大多以描述性分析为主。张雅杰等(2019)较早从全域视角对长江经济带城市收缩现象进行了整体研究,随后少数几位学者如梁鹏(2020)也利用较早的统计数据分析了长江经济带全域范围内城市收缩现象。

总体来看,国内城市收缩案例及研究是对国际样本的补充和深化,但仍存在一些不足:一是相关文献数量较少。在“增长为主”的思维模式下,国内学者对城市收缩的研究尚不充分,特别是对长江经济带城市收缩问题的探讨多是局部的、新起的。二是数据使用问题。多数学者使用2000 年和2010 年人口普查数据识别收缩城市,导致对整体增长背景下局部城市收缩问题的跟踪不够及时。另外,少量学者利用统计年鉴的人口数据识别收缩城市,但由于一方面统计年鉴的人口为户籍人口而非常住人口,不能反映城市人口集聚或流失的真实状态,另一方面年鉴数据缺乏人口年龄结构、教育结构等重要指标,因而对收缩城市经济社会发展状态的描述不够精准。三是机制分析不够深入。多数学者定性分析了城市收缩的形成机制,少量学者尽管建立了实证模型,但仅考察经济规模、产业结构、公共服务等因素的作用,而缺乏对空间作用机制的分析,因此可能与研究人口流动影响因素的一般文献并无本质不同,研究结论也与这些文献较为相似。

本文基于前人研究,以长江经济带110 个城市为样本,对区域内局部城市收缩现象进行剖析,并进行空间作用机理分析和实证检验。本文可能的创新之处为:一是利用最新的第七次全国人口普查(以下简称“七普”)数据,及时刻画长江经济带局部城市收缩现象及空间特征。二是从地级市层面探讨伴随人口选择性流失,长江经济带局部收缩城市和非收缩城市之间出现的经济社会结构的系统差异,并将其称为除了东中西、城乡差距以外的另一种区域差距类型。三是基于“中心—外围”范式在城市体系中的成功演绎,创新性地探讨了长江经济带局部城市收缩的空间作用机理,并强调“空间因素”是除了城市自身特征如经济规模、产业结构、公共服务等外影响城市人口流动的重要“外部力量”。上述工作有利于及时更新对长江经济带整体发展格局的认知,以便未雨绸缪,主动应对局部城市收缩可能带来的可持续发展问题。同时,对长江经济带人口集聚“空间作用机理”的考察,也有利于因势利导优化长江经济带人口分布格局,助力长江经济带实现“畅通国内国际‘双循环’主动脉”和“引领经济高质量发展主力军”的发展目标。

二 长江经济带城市收缩识别

(一)长江经济带概况

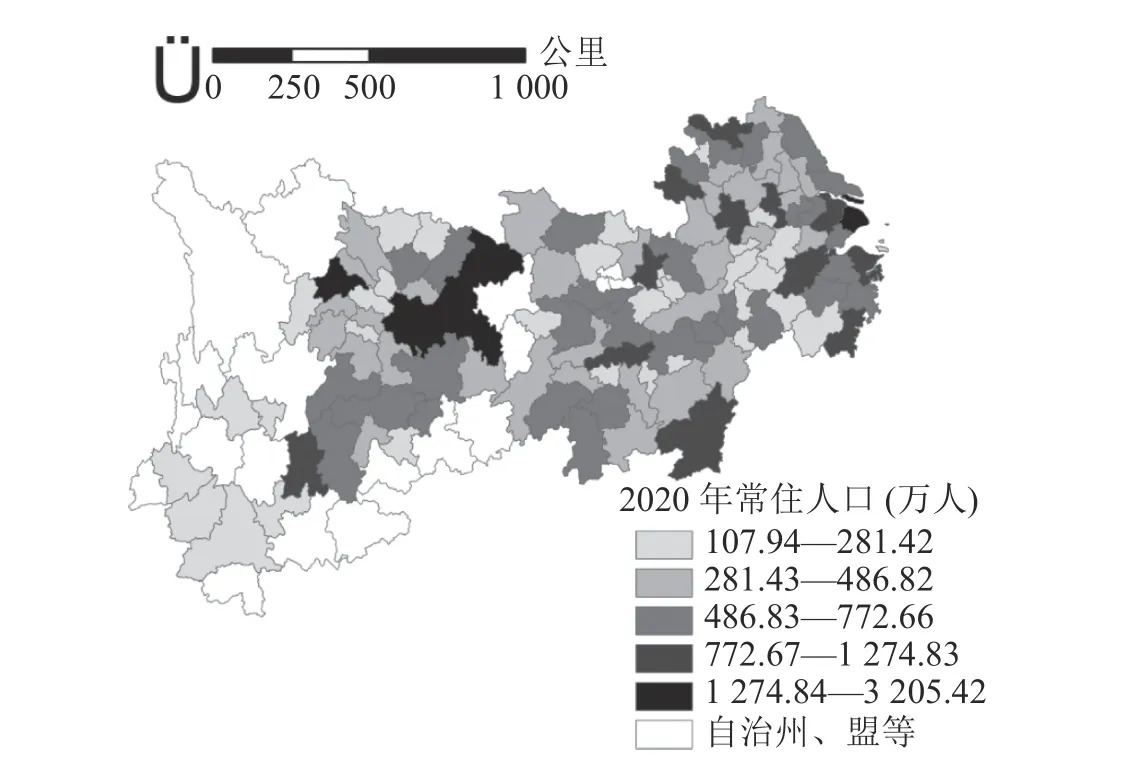

长江经济带共覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州和云南11 个省市。本文以11 个省市范围内110 个城市为研究对象,包含33 个上游城市、36 个中游城市以及41 个下游城市,行政面积共144.72 万平方公里,占全国总面积的15.08%①由于数据可得性较差,为保证全文数据一致性,此处未包含自治州、盟等数据。下文的经济、人口数据同此。。根据“七普”数据,2020 年长江经济带110 个城市共承载56 256 万常住人口,占全国人口的39.85%。图1 为长江经济带110 个城市“七普”人口空间分布格局。

图1 长江经济带110 个城市人口空间分布格局

(二)长江经济带局部城市收缩

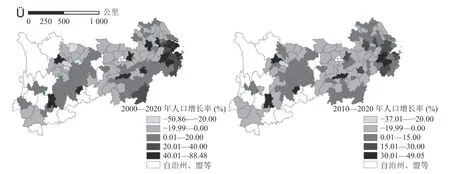

图2 为长江经济带110 个城市近20 年和近10 年人口增长率的空间格局,颜色越深表示人口增长幅度越大,从中可直接观察到长江经济带出现了数个较为明显的人口增长极,集中在长三角地区,以及四川成都、湖南长沙、贵州贵阳、湖北武汉、云南昆明和江西南昌。以2000—2020 年为例,长江经济带110 个城市的人口由50 519 万增长至56 256 万,增长了5737 万,增长率为11.36%。全局自相关Moran’I 指数为0.37,Z 值得分为6.38,显示出较强的空间自相关特性。其中人口增长较快的地区集中分布在长三角、江西、湖南东部、重庆以及贵州和云南东部地区,人口增长最快的前三位城市分别为四川成都、江苏苏州和浙江杭州,人口平均增长达83.23%。与此同时,长江经济带也出现了较大数量的收缩城市。根据学者定义(龙瀛等,2015;张学良等,2016;刘玉博等,2017),收缩城市为人口密集地区出现长期人口流失的城市。经测算,2000—2020 年长江经济带收缩城市共计51 个,占比为46.36%,包含18 个上游城市、17 个中游城市和16 个下游城市。

图2 长江经济带2000—2020 年和2010—2020 年人口增长率

近10 年长江经济带人口增长率空间格局与2000—2020 年情况相似,区别在于江苏与安徽中部地区呈现“由负转正”的增长趋势,而江西北部地区、云南东部地区则呈现“由正转负”的变化。

(三)城市群视角下的局部城市收缩

长江经济带共覆盖五大城市群计77 个城市,占长江经济带城市总数的70%。人口向城市群集聚,是2000 年以来人口空间迁移的重要特征之一①据作者统计,从全国范围看,2020 年中国19 大城市群共承载11.46 亿常住人口(未包含自治州、盟等相关数据),占全国人口的比例达80.59%,比2010 年增长0.85 亿人口,占比上升3.78 个百分点;比2000 年增长1.83 亿人口,占比上升6.88 个百分点。。据我们统计,长江经济带所覆盖的五大城市群吸纳了长江经济带约97%的人口增量,但也出现了相当比例的收缩城市。其中,2000—2020 年五大城市群人口规模由37 416 万增长至42 958 万,增长了5 542 万,增长率为14.81%,其人口增量占长江经济带110 个城市5 737 万人口增量的96.60%。其中,共计43 个城市实现了人口正增长;同时,出现34个收缩城市,占城市群内城市数的比例约45%。近10 年五大城市群人口规模增长了3 157 万,增长率为7.93%,其人口增量占长江经济带3 251 万人口增量的97.11%;42 个城市实现了人口正增长,同时出现了35 个收缩城市,其中有26 个城市延续了近20 年的收缩趋势,在2000—2020 年整体人口增长率为负值。

在人口向城市群不断集聚以及城镇化持续推进的背景下,长江经济带仍有相当比例的城市群成员出现人口净流失,一定程度上说明这些城市的可持续发展可能正面临挑战,对比应引起足够重视。

从长江经济带五大城市群各自的发展状况看(见表1),长三角城市群是长江经济带近20 年人口增长最快的地区,增长率达31.40%。黔中城市群则是近10 年人口增长最快的地区,增长率达13.89%,且近10 年收缩城市个数为0,即实现了全员正增长。同时,滇中城市群也实现了人口的快速集聚。相较之下,成渝城市群和长江中游城市群的整体人口集聚趋缓,且在近10 年出现了数量较多的收缩城市。其中,长江中游城市群2010—2020 年有17 个城市发生了收缩,占比为60.71%;成渝城市群有9 个城市发生了收缩,占比为56.25%。另外,在组成滇中城市群的3 个地级城市中,有2 个也出现了城市收缩现象。

表1 长江经济带五大城市群人口增长率及局部城市收缩情况

三 长江经济带地区发展分异——基于收缩城市的识别

由于劳动力的流动并不是均质的,而是具有选择性的(Combes, et al.,2012),劳动参与率较高、受教育程度较高和更健康的劳动力更容易流出,因此城市收缩不仅意味着人口规模的下降,而且可能引发经济萎缩(Wiechman,et al.,2012)、就业率下降(Reckie,et al.,2011)以及人力资本流失(Anja,2016)等。我们统计了长江经济带收缩城市经济社会发展的主要指标,并将其与非收缩城市进行对比,以发掘收缩城市潜在的发展问题。

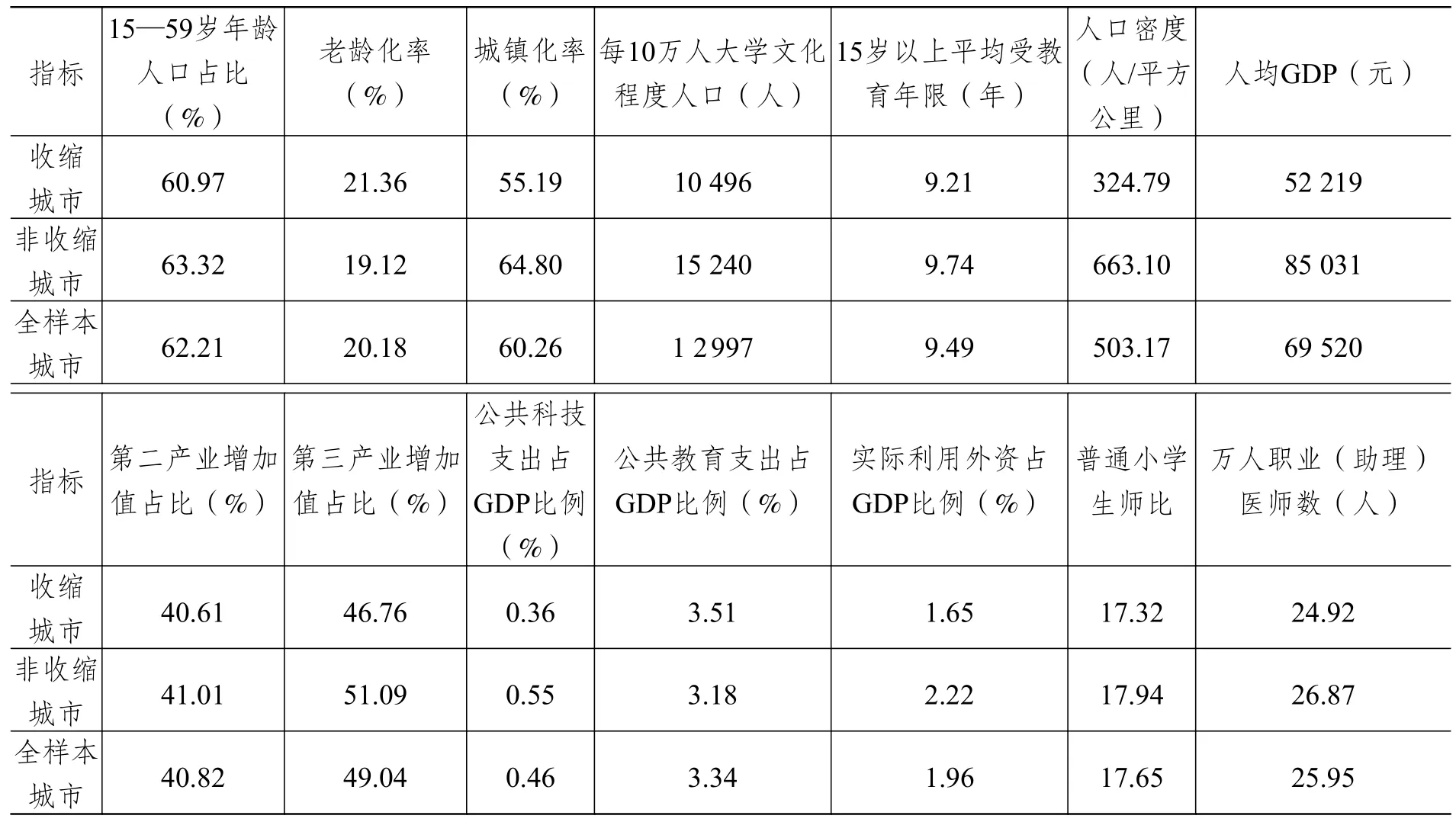

均值意义上收缩城市和非收缩城市的发展对比数据见表2。其中收缩城市15—59 岁劳动年龄人口占比低于非收缩城市2.35 个百分点,老龄化率(60 岁及以上年龄人口占比)高于非收缩城市2.24 个百分点,城镇化率低于非收缩城市9.61 个百分点,每10 万人大学文化程度人口仅为非收缩城市的68.87%,人口密度仅为非收缩城市的48.98%,人均GDP 仅为非收缩城市的61.41%,第三产业增加值占比低于非收缩城市4.33 个百分点,公共科技支出占GDP 比例为非收缩城市的62.48%,实际利用外资占GDP 比例为非收缩城市的74.32%。以上数据表明,伴随人口的选择性流失,收缩城市与非收缩城市之间已出现系统差异。

表2 长江经济带收缩城市和非收缩城市的主要经济社会发展指标

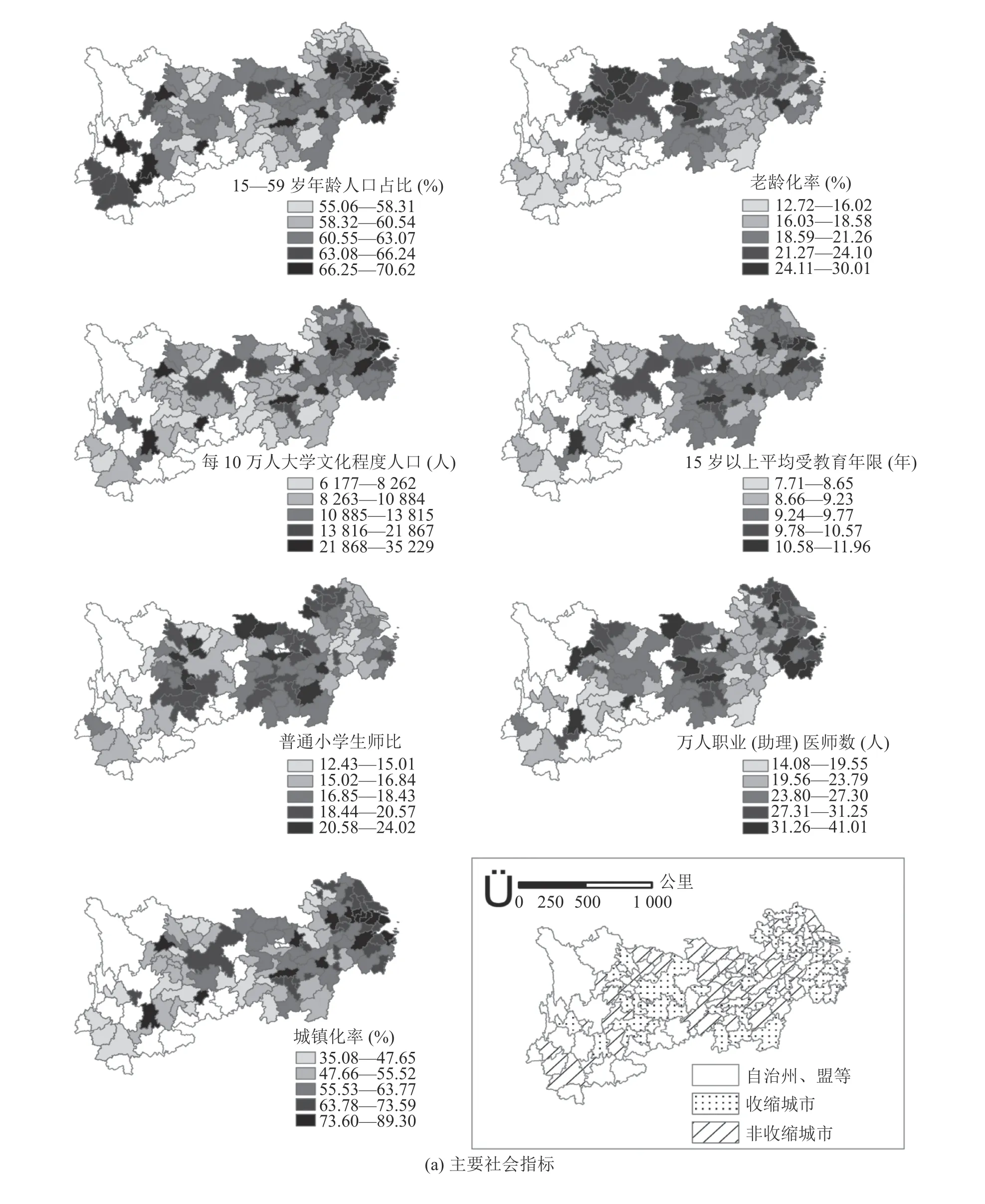

图3 直观展示了近10 年长江经济带收缩城市和非收缩城市在人口年龄结构、教育结构、城镇化率等方面的空间异质性,由ArcGis 地理信息系统空间自相关分析工具可知,大多数指标数据呈现明显的空间自相关特性①如15—59 岁年龄人口占比Moran’I 指数为0.48,Z 得分为8.14。受篇幅所限,各指标的Moran’I 指数和Z 得分在此不一一列出。,在收缩城市和非收缩城市两类城市之间形成了分异。

图3 长江经济带110 个城市主要社会经济发展指标空间分异

以上数据显示,长江经济带收缩城市相比非收缩城市在主要经济社会领域,特别是在城镇化率、老龄化率、每10 万人大学文化程度人口、人口密度、人均GDP 等方面存在比较大的差距。当然,在其他领域,收缩城市的发展指标也往往逊色于非收缩城市。由此本文提出,伴随人口选择性流失,长江经济带局部城市收缩可能形成了除东中西和城乡以外的另一种区域差距的类型,即收缩城市与非收缩城市的发展分异。

四 长江经济带城市收缩的空间作用机理及其实证检验

对长江经济带局部城市收缩空间作用机理的探讨,有助于在人口流动大背景下因势利导优化长江经济带人口空间布局。理论上,劳动力流动受到“推力”和“拉力”两种相反作用力的影响,学者对此已有较多研究,但将其与空间因素相结合的分析还相对较少。本文基于“中心—外围”范式在城市体系中的成功演绎(许政等,2010),结合长江经济带城市群内局部城市收缩的空间自相关性事实,将劳动力流动的空间属性纳入影响因素分析,并探讨中心城市对长江经济带人口空间布局影响的作用机理,进一步开展实证检验。

(一)理论基础

集聚经济对劳动力空间布局存在重要影响。根据学者研究,劳动力在经济集聚地区的流动具有自我强化的作用(Blomquist ,et al.,1988),将进一步向经济集聚地区集中(Desmet,et al.,2018)。Desmet 等(2013)的研究提出,在经济集聚地区,通勤时间和通勤成本对劳动力流动存在重要影响,降低通勤时间和通勤成本可延长中心城市的辐射半径。

城市群作为经济要素的重要承载空间,其内部的人口布局遵循特定规律。在具体形态上,由于中心城市在区域经济发展中发挥核心引领作用,凭借经济集聚效应的发挥,对城市群内人口流动和空间布局产生着重要影响,因此城市关系往往呈现“中心—外围”模式(Fujita & Thisse,1996)。根据Fujita 等(1999)描述的“中心—外围”模型,随着与中心城市或大港口距离的增加,城市要素呈现“集聚—扩散—集聚”的“∽形”变化。在“中心—外围”模式下,人口的空间分布遵循以下规律:第一,由于存在规模经济,因此靠近中心城市的地区可以享受集聚带来的好处,市场潜力大,工资溢价高,劳动力净流入多。第二,由于同时存在集聚不经济,且随着与区域中心城市距离的延长,迁移成本上升、就业机会下降将阻碍劳动力进一步流动。根据“中心—外围”理论,当与中心城市的距离超越一定阈值后,劳动力的流动会在相对低能级的空间形成新的集聚(Fujita, et al.,1999)。因此,邻近中心城市有利于人口增长,但随着距离的增加,中心城市对周边其他城市人口增减存在非线性影响。

另外,学者对劳动力跨区域流动的一般影响因素的探讨,积累了较多的理论成果,并进行了实证检验。经典理论如二元经济模型(Lewis,1954)、托达罗模型(Todaro,1969),以及新劳动力迁移经济学(Stark & Bloom,1985)等。在上述基本模型的框架下,产业结构(张耀军、岑俏,2014)、公共服务(Dahlberg, et al.,2012;夏怡然、陆铭,2015)等被认为是影响劳动力流动的重要因素。

(二)数据来源与处理

本文所使用的数据包含两个部分。一是经济社会发展数据,其中城市常住人口、劳动年龄人口占比、老龄化率、城镇化率、每10 万人大学文化程度人口、15 岁以上平均受教育年限等,来源于2000—2020 年人口普查数据,人口密度、人口增长率等根据上述数据测算。在计算城市以及市辖区人口增长率时,充分考虑到2000 年以来行政区划变动的影响①涉及的行政区划调整类型包括:撤县设市、撤县设区、县市区更名、(跨城市)县市区合并与拆分等。,本文均以2020 年行政区划为准,相应调整2000 年和2010 年城市行政区划人口,以获得口径一致的统计数据②如研究期内,安徽省行政区划调整较大:2011 年7 月14 日,国务院批复同意(国函〔2011〕84 号)撤销地级城市巢湖市,并对部分行政区划进行调整,原地级城市巢湖市所辖的一区四县分别划归合肥、芜湖、马鞍山三市管辖;2015 年10 月13 日,国务院批复同意(国函〔2015〕181 号)将安庆市枞阳县划归铜陵市管辖。本文处理方法为:以2020 年合肥、芜湖、马鞍山、安庆和铜陵五市行政区划为准,在2010 年和2000 年五市原有人口规模基础上,相应增减被调整的相关县市(区)人口,以获得口径一致的统计数据,继而计算长期人口增长率。。另外,城市GDP、产业结构、财政支出、外资利用、公共教育、医疗水平等数据来源于《中国城市统计年鉴(2020)》 ,对于其中的部分缺失数据,则通过查找各城市发布的国民经济和社会发展统计公报予以弥补。二是自查数据。实证研究中所使用的“与大城市或区域中心城市的最短交通时间”,根据以下方法测算:首先确定长江经济带大城市或区域中心城市(下文简称“中心城市”),一般为省会城市或在城市群官方规划文件中指明的核心城市,包括上海、南京、杭州、合肥、武汉、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明和南昌。然后,根据某城市是否为城市群成员,确定“与中心城市最短交通时间”的测算方法。若某城市为城市群成员,则查找该城市与城市群一个或多个核心城市的最短交通时间,即在铁路出行时间、汽车出行时间中取最小值。若某城市不是城市群成员,则查找该城市与所在省省会城市的最短交通时间,以此作为该变量的取值。其中,铁路出行信息来源于“中国铁路12306”官网,汽车出行信息来源于高德地图点对点查询结果。工具变量法中所使用的“与中心城市的通行距离”,为现行道路交通条件下的通行公里数,相关数据来源于高德地图。

(三)实证检验

本文首先设定如下基准回归模型:

其中, i 代表城市, POPratei为城市长期人口增长率,在本文中具体指2010—2020 年和2000—2020 年常住人口的变化;关键解释变量为 Commutei,代表城市 i到长江经济带中心城市的交通特征,用来捕捉中心城市与周边城市的相对区位特征,以衡量中心城市对周边城市人口规模变化的影响。考虑到人口迁移对时间的敏感度高于对距离的敏感度,特别是高速铁路的快速发展大大缩短了城市间的时空距离,因此本文选取与中心城市的“最短交通时间”作为 Commutei的测量数据。Xi为代表城市特征的控制变量,包含影响人口迁移的一般性因素,如城市经济规模、产业结构、公共服务等;Areai为城市所在东部、中部区域固定效应;Ui为随机误差项。

刻画中心城市对周边其他城市人口增减存在的非线性影响,是模型设计的重点。借鉴Dobkins 和Ioannides(2001)用距离的二次项和三次项捕捉城市体系内部非线性空间关系的做法,本文拟相应地对模型(1)加以改进。但中国城市的发展与国外样本存在差异。根据许政等(2010)的研究结论,我国中心城市对当地的非线性影响呈现二次项而非三次项效应。鉴于该研究结论,本文将模型(1)改写为二次项形式,即:

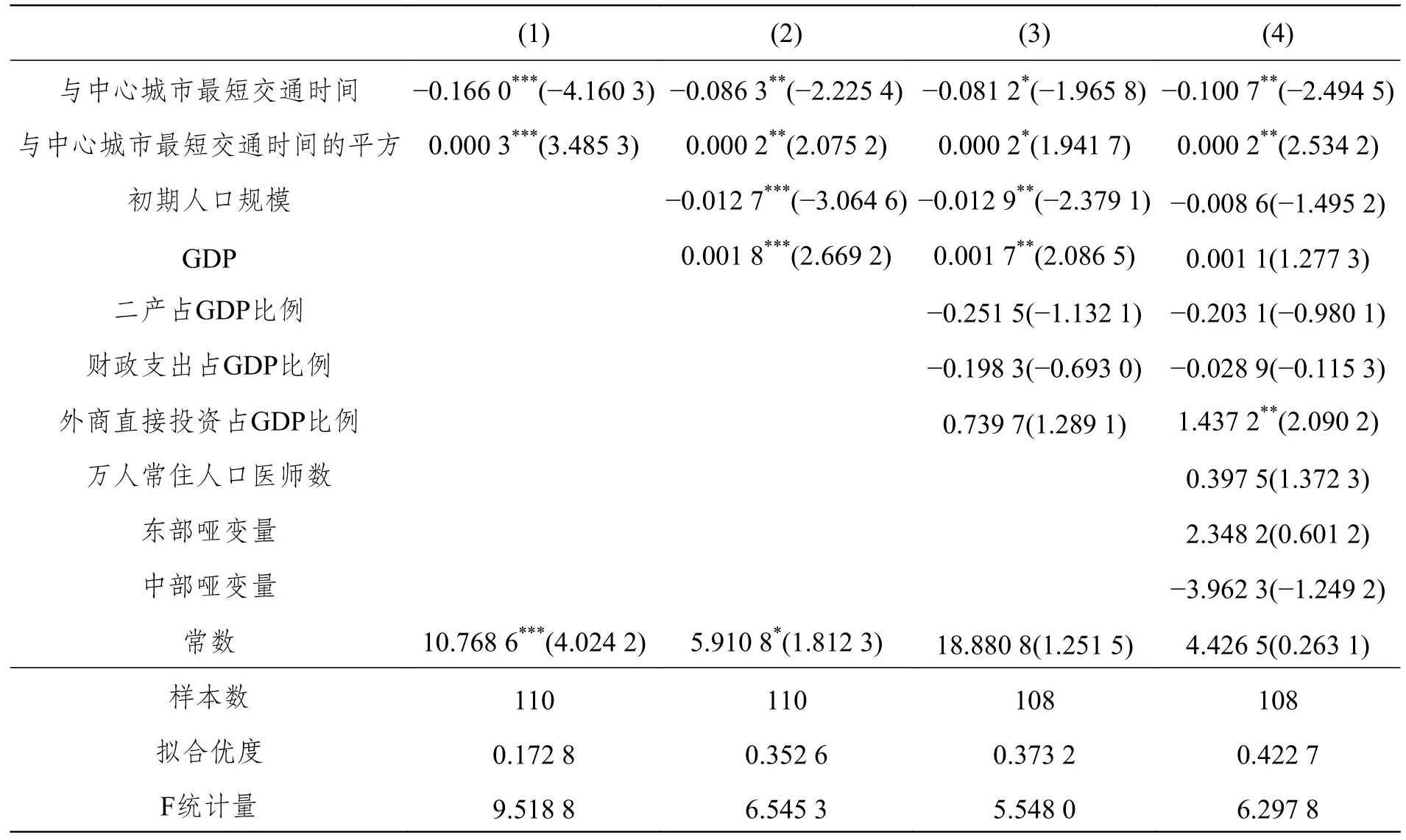

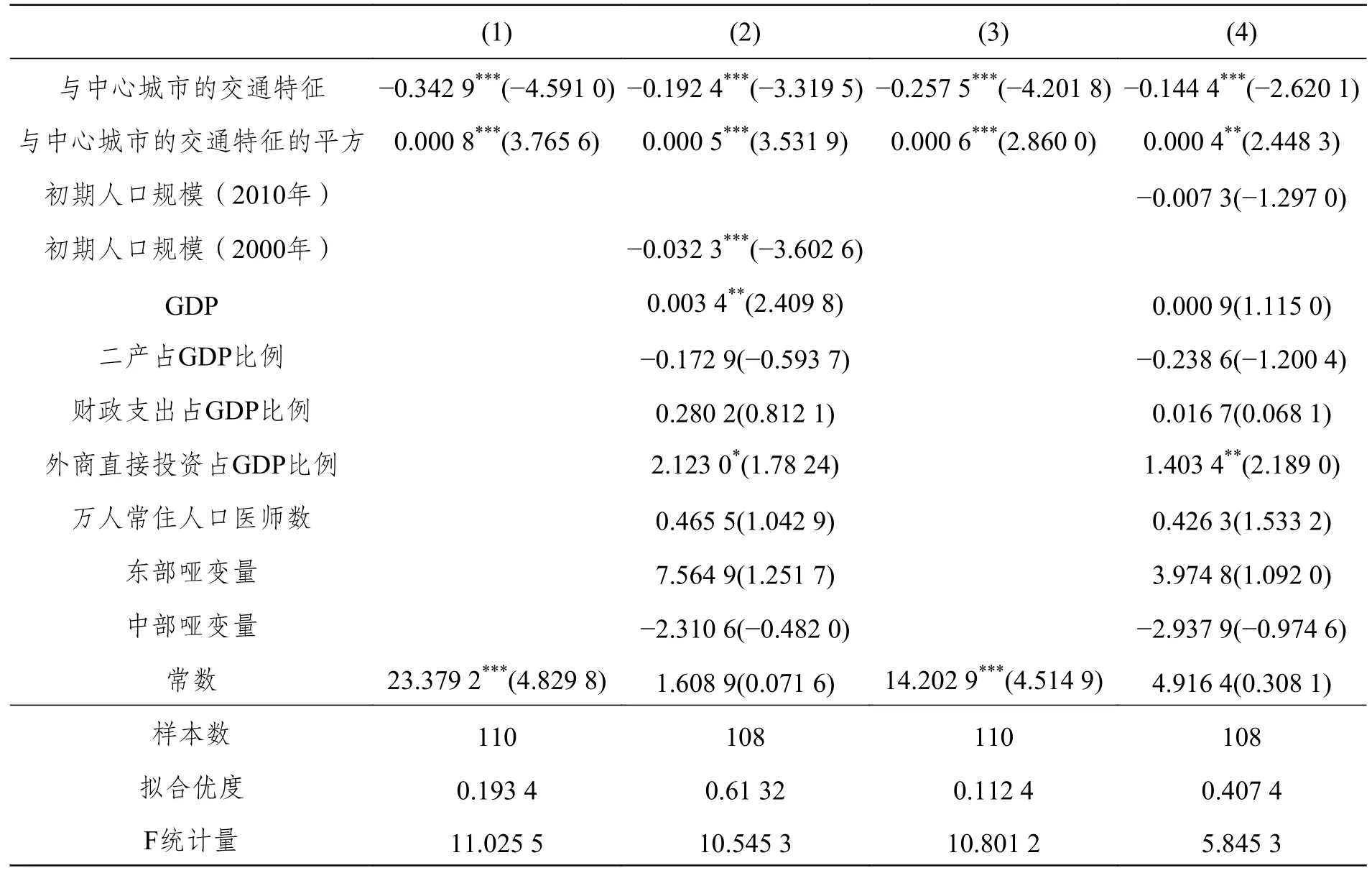

模型(2)回归结果见表3。表3 第(1)列为城市长期人口增长率对关键解释变量“与中心城市最短交通时间”及其平方项的简单回归结果,回归系数在1%水平上显著,一次项系数为负,二次项系数为正。第(2)—(4)列分别加入初期人口规模、GDP、二产占比、财政支出、外商投资、公共医疗等对人口流动存在影响的控制变量,以及东部、中部哑变量。第(2)—(4)列的回归结果均显示,长江经济带中心城市对周边城市人口增减存在显著的影响,且呈现非线性变化,即一次项为负,二次项为正。

表3 长江经济带中心城市对周边城市人口变化的非线性影响

(四)稳健性分析

为了更稳健地检验长江经济带中心城市对周边城市人口变化存在的非线性影响,表4 前两列以2000—2020 年人口增长率替代因变量,并将解释变量“初期人口规模”相应调整为2000 年人口总量。关键解释变量“与中心城市最短交通时间”及其平方项的回归系数均在1%水平上显著,且一次项为负,二次项为正,与表3 回归结果具有一致性。表4 后两列选取“与中心城市的地理距离”作为“与中心城市最短交通时间”的工具变量。“与中心城市的地理距离”是外生变量,且与可能的内生变量“与中心城市最短交通时间”之间存在强相关性,符合工具变量的选择标准。其回归结果均通过了不可识别检验和弱工具变量检验,拒绝了相关原假设,其中,第(4)列不可识别检验的Kleibergen-Paap rk LM统计量为21.87,Chi-sq(1) P 值为0.00,在1%水平上拒绝工具变量识别不足的原假设;弱工具变量检验 Cragg-Donald Wald F 统计量为68.56, Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量为40.16,均大于10%临界值7.03。表4 数据显示,城市长期人口增长率对关键解释变量“与中心城市最短交通时间”及其平方项的回归结果是较为稳健的。

表4 长江经济带中心城市对周边城市人口变化非线性影响的稳健性检验

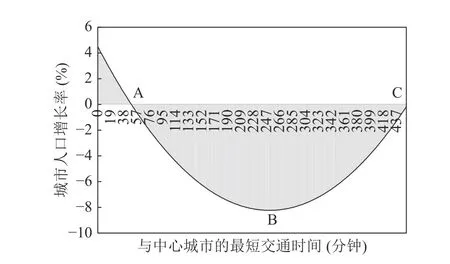

根据回归结果,绘制长江经济带城市人口增长率与到中心城市最短交通时间之间的关系图(见图4)。横轴表示与中心城市的最短交通时间,纵轴表示城市人口增长率。结合本文研究,在长江经济带,与中心城市最短交通时间处于A 与C 之间的城市,人口增长率呈现非线性变化,倾向于出现人口流失,即城市收缩。进一步地,根据图4,就长江经济带整体而言,如某城市与中心城市最短交通时间小于50 分钟(A 点),该类城市人口增长率为正,即享受了中心城市集聚带来的人口增长的正效应;如与中心城市最短交通时间小于250 分钟(B 点),该类城市人口向中心城市集聚是主要趋势,其人口增长率随着最短交通时间的增加而减小,但交通时间处于A 与B 之间的城市并不能直接分享中心城市集聚带来的好处,由A 到B 集聚经济下降,人口出现负增长。随着交通时间的延长,从B 点开始,对中心城市的“离心力”成为劳动力迁移的主导力量,距离越远离心力越强。直至交通时间为约450分钟(C 点),此处长江经济带中心城市对处于这一区位城市人口增减的影响已非常微弱,该类城市更倾向于依靠自身产业特色或成本优势,实现人口正增长,即为“中心—外围”模式指出的劳动力在相对较远的低能级空间重新实现集聚。

图4 与中心城市的最短交通时间对城市人口增长率的非线性影响模拟

五 结 论 与 建 议

本文以长江经济带110 个城市为研究对象,基于2000—2020 年人口普查及相关经济社会统计数据,首先甄别了长江经济带局部城市收缩现象及其发展分异问题。本文发现,在排除了行政区划调整因素的影响后,2000—2020 年长江经济带51 个城市出现人口规模下降,即为收缩城市,占长江经济带城市数量的比例为46.36%。其次,由于人口流动具有选择性,因此收缩城市在人口规模下降的同时,一系列经济社会结构也发生了变化。特别是收缩城市在城镇化率、老龄化率、每10 万人大学文化程度人口、人口密度、人均GDP 等方面,与非收缩城市已出现较大差距,其他领域的发展也往往逊色于非收缩城市。因此本文提出,城市收缩可能导致长江经济带出现了除东中西和城乡以外的另一种区域差距类型,即收缩城市与非收缩城市的分异。

进一步地,基于“中心—外围”范式在城市体系中的成功演绎,本文探讨了长江经济带不同区位城市人口增减的空间作用机理,即与中心城市相对区位的变化对城市人口规模的非线性影响。实证结果显示,与中心城市最短交通时间小于50 分钟的城市,可以获得集聚带来的人口正增长,与中心城市最短交通时间大于450 分钟的城市,其人口规模则几乎不再受到中心城市的影响,而是倾向于在低能级空间重新实现集聚。交通时间处于两者之间的城市,人口增长率则呈现非线性变化,更倾向于出现人口下降,即出现城市收缩现象。值得关注的是,与中心城市最短交通时间处于250 分钟处的城市,其人口向中心城市流动的“向心力”和“离心力”基本持平。

2021 年长江经济带11 个省市人口总量和经济总量占全国的比例分别为43.00%和46.36%,在服务国家“双循环”格局和促进区域经济高质量发展中发挥着重要作用。对长江经济带局部城市收缩现象及其空间作用机理的分析和探讨,有助于从全域视角未雨绸缪地主动应对局部城市收缩问题,同时有助于因势利导优化长江经济带人口分布格局,继而推进区域的整体可持续发展。根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,优化长江经济带城市体系。伴随局部城市收缩,人口的空间布局也在时刻发生变化。应以局部城市收缩为契机,优化调整长江经济带大中小城市和小城镇发展的空间关系,因势利导形成以中心城市为引领、大中小城市协同的发展局面。

第二,加强长江经济带多式联运交通路网建设。根据本文结论,与区域中心城市的交通时间显著地影响当地人口规模的变化。因此,为了使更多的城市获得人口增长的“正效应”,一方面应适当强化区域中心城市的核心引领地位,充分释放集聚经济的外溢效果;另一方面应优化长江经济带多式联运交通路网建设,基于高能效的交通系统,进一步缩短交通时间。

第三,引导长江经济带收缩城市合理地“瘦身健体”。城市收缩是符合城市生命周期和区域经济发展规律的,有关方面既不要主观“轻视收缩”,也不要客观“忽视收缩”,可借鉴国际“精明收缩”的理念,制定“收缩型”发展规划,发展特色产业,同时增强与区域中心城市的产业链接关系,在人口规模下降情况下着重关注人口流量和人均指标,以获得可持续发展。

需要指出的是,本文识别的收缩城市,是基于我国现行行政区划和国民统计体系的城市单元。但已有学者提出,我国行政区意义上的城市具有“市带县”的政治功能,不仅包含经济和人口密度较高的城区,也包含广袤的农村地区,因此并不能反映人口集聚的真实状态。这导致国内“城市”与国外“City”的概念相差甚远,因此所识别的“收缩城市”国际可比性也较低。对此,作者有两点说明:一是,我国行政区意义上的“城市”符合目前绝大多数城市研究和政策制定中已形成的对行政区城市空间范围的使用习惯,也是城市规划和政策作用的真实对象。这种行政区划制度已实际影响到了全国资源与要素的配置,参与到了我国城市的发展过程中。因此,以行政区为基本单元识别我国的收缩城市,具有中国实践的特殊性,可以从人口规模的视角反映城市发展和治理的实际效果。二是,不可否认,当前我国行政区划下对城市收缩问题的探讨的确存在空间尺度过大、国际可对比性不强的事实。为增加中国行政区“城市”与国外城市尺度的可对比性,本文建议以周一星和史育龙先生在1995 年提出的“城市实体”概念(周一星、史育龙,1995),丰富城市统计体系层次,并辅助城市治理。相应地,本文将人口持续流失的“城市实体”界定为“狭义的收缩城市”。考虑到统计数据的可获得性,本文将“狭义的收缩城市”具体识别为人口负增长的城市市辖区。根据本文统计,2000—2020 年长江经济带共出现9 个“狭义的收缩城市”;近10 年“狭义的收缩城市”增长到13 个,分别是安徽的淮北、淮南,湖南的益阳,江苏的宿迁、淮安,江西的萍乡、抚州,四川的巴中、遂宁、内江、资阳,云南的保山,以及浙江的温州。同时,统计数据表明,长江经济带13 个“狭义的收缩城市”劳动年龄人口比重、大学文化程度人口比重、人均GDP、公共科技支出比重、实际利用外资比重等重要的经济社会发展指标较收缩城市更低,这也意味着未来“狭义的收缩城市”的可持续发展问题应成为城市研究的重点关注对象。