非遗传承视角下传统器乐不同生产模式短视频传播效果比较研究

司 思 罗 娟

中国音乐学院艺术管理系 北京 100101

随着时代的发展和科技进步,非物质文化遗产(以下简称非遗)的数字化保护、传播和文化创意等成为非遗实践的热门话题。新媒体成为受众交流和学习的主要阵地,学者们认为通过新媒体信息整合和多层次利用可借力社会发展趋势,实现非遗的有效传播。杨红在《非物质文化遗产从传承到传播》中提到非遗在传媒上给中国带来了非常深刻的变化,认为借助现代的传播媒介,普通人的故事可以成为国家级的故事,可以赋能非遗的传播[1]14-21。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中进一步指出在加大非遗传播的过程中,鼓励非遗传播适应深度融合趋势,并积极实践非遗新媒体传播计划,支持各类媒体利用微博、微信、短视频、直播等形式实现非遗的全面深入传播,提升非遗项目通过新媒体获取更为广泛的认知和认可[2]。

抖音作为短视频平台的头部企业,通过推出“非遗合伙人”计划联合全国的非遗传承人和非遗传播传承机构,用短视频记录非遗、传播非遗,成为“视频版的非遗百科全书”,由此构筑非遗实现“见人、见物、见生活”的新路径,形成了非遗内容生产、意义分享和价值重构的新传播范式。然一剑双刃,短视频赋能非遗变得更加时尚的同时,传播内容良莠不齐、传播效果趋于浅层和信息零散等问题制约其深层次传播效果转化。

一、概念定义与文献综述

(一)非物质文化遗产

20 世纪50 年代日本颁发的《文化财保护法》首次使用“无形文化财”[3]一词,并使之成为非物质文化遗产最早可以追溯到的概念,自此无形文化遗产开始进入国际社会的视野,但这一概念在较长的时间内没有对国际社会产生太大的影响。70 年代,随着日本加入联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,以下简称UNESCO),这一概念才逐渐引起整个国际社会的关注。UNESCO 在引进概念时,最早将“无形文化财”译为“人类口头及非物质文化遗产”或者“民间口头创作”,后翻译为“非物质文化遗产”(Nonphysical Cultural Heritage)。在2003 年通过的《保护非物质文化遗产公约》中阐述了“非物质文化遗产”概念的定义,即各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。其囊括的内容可涵盖民间文学遗产、传统工艺技术类遗产、传统表演艺术类遗产、传统工艺美术类遗产、传统仪式类遗产、传统节日类遗产和传统农业技术遗产七大部分。其中,传统音乐作为传统表演艺术类遗产的重要组成部分,是大众了解中国传统文化和传统审美的重要渠道,对其进行保护、传播和传承亦显得尤为重要。

(二)相关研究综述

非遗与数字技术的结合可实现对非遗真实、系统、全面地存储和管理,实现非遗项目、传承人的监测评价,对利用数字化保护成果,开展更为广泛的宣传弘扬和传承起到不可替代的作用,由此可见对非遗+数字相关实践是时代赋予我们的使命。在当今喧嚣的媒介背景下,相对于非遗口传心授的“旧”方式,非遗的赓续既要靠传承,也要靠传播,任何单一的信息传播都是势单力孤的,因此表达非遗、传播非遗以及保护非遗要建立在社会和时代发展的角度,要做到既要保留非遗的本质又充分利用科技手段助力非遗表现、表达和生产[1]41-45。于传统资源而言,数字资源可以通过网络手段实现打破时空的传播和共享,以唤醒非遗认知和保护意识为出发点,借助数字资源实现非遗数字资源的广泛共享是大势所趋[1]45-51。基于此,在互联网时代背景下,要认真梳理我国非遗传播发展情况,明确传播的作用和方向,突破“酒香也怕巷子深”的困境,从而促使凝聚先辈智慧的传统技艺和精神通过数字网络实现更加潮流的传播和良性的循环[4]。但整体而言,我国非遗数字化传播仍处于初步阶段,虽然传播主体逐步扩大,渠道日渐多元,传播获得一定效果,但媒介传播潜力尚待挖掘。

相对于国家级非遗普查资源数据库、非遗项目资源数据库、非遗专题资源数据库、科研库和公众库等一系列官方数据库群,非遗与新媒体是非遗与数字结合的“民间”方式,它充分鼓励和调动正式与非正式的传承者参与非遗的传播,积极推进音乐类非遗融入人民群众的当代实践。虽然非遗文化生态环境遭到破坏,但在新媒体环境下传播的方式和渠道也在发生改变,呈现出多元化、综合化、交互化、大众化以及创新性等新特点,美中不足的是传播意识缺乏、传播手段单一及新媒体传播手段滞后等问题成为非遗价值在青年一代传播和接受困难的重要成因[5]。基于此,面对新技术的普及、传统媒体和新媒体相互渗透的态势,加快推进媒体融合,构建媒体传播格局对非遗有着重要的意义,积极顺应互联网传播移动化、社交化、视频化有利于增强非遗的时代特征并赋予非遗崭新的时代内涵,促进非遗的活态传承[6]。而短视频作为新媒体重要的展示方式,在非遗传播实践中可实现更广的覆盖,并可克服传统媒体单向传播的缺陷。与此同时,通过镜头有效进行时间和空间记录,使非遗内容更加丰富并具有在场感,并可进一步通过与电商平台合作为非遗产品带来商机,成为非遗保护的一种新手段[7]。整体而言,新媒体给予非遗新的时代魅力成为学界普遍的共识。

抖音作为新媒体的代表,随着非遗视频在抖音的逐步普及成为了非遗最大的传播平台,以抖音+非遗的讨论成为新媒体和非遗讨论的新领域,且研究成果呈现不断上升的趋势。根据抖音非遗传播机制和实践,抖音通过发布“非遗合伙人”计划,将非遗传承人和非遗文化爱好者聚集起来,通过短视频互动的方式满足用户获取非遗相关知识的诉求,唤醒参与者情感体验和促进非遗文化认同[5]。正因此,古琴和唢呐等原本小众的传统文化成为新晋的网红代表,促使非遗项目实现文化元素的“生活化”还原和“个性化”解读,以此推动非遗时尚表达和唤起用户的情感共鸣[8],有效地提升了年轻一代了解、学习和热爱非遗,为非遗项目传播、保护和传承提供了“活”性的土壤和环境,从而对非遗的传播和传承有着积极意义。

凡此种种,“什么样的非遗视频可以形成传播爆点和引发互联网用户关注度和求知欲?”成为学者们深入讨论的新话题,关于生产模式和传播效果的关系讨论也由此孕育而生。在这个议题上,胡致祯和郭梓婷[9]从优秀传统文化的抖音传播效果出发,他们认为UGC 生产模式下可自发自主形成传播爆点,而PGC 生产模式可引发互联网用户的关注度和求知欲。以京剧的传播为例,范红和周鑫慈通过分析视频数据发现相对于“素人”UGC 生产模式,PGC 生产模式通过相对优质的内容促使用户有效参与并产生黏性[10]。而朱烨青和王云庆[11]认为抖音通过流量实现非遗传播赋能,UGC 生产模式帮助非遗打破媒体对话语权的垄断,成为非遗流量的超级入口,PGC 生产模式基于精良的生产内容更容易吸引用户关注,这一点与胡致祯和郭梓婷的观点不谋而合,而综合两个生产模式可激发用户创作热忱。

综上可见,非遗以新技术、新媒体为翼不断深入人民的生活实践,与之相关的讨论也不断具象化,虽然学界普遍认为新媒体给予非遗数字化传播积极的肯定,但随之而来的原真性缺失、同质化等负面影响亦是需要关注的问题。作为解决问题的方案,生产模式的合理运用可以有效规避劣势,实现非遗文化的有效传播。而传统音乐作为抖音非遗视频的重要组成部分,对其视频生产模式的研究有利于分析其视频传播现状,赋能音乐非遗有效融入人民生活实践。

二、理论基础与研究方法

(一)扎根理论

扎根理论研究是质性研究法的重要组成部分,它被认为是质性研究中最为科学的方法之一,是针对美国社会学界曾经占据绝对主流的经验性研究所做的一种反击。Strauss 和Corbin 在1990 年对扎根理论研究方法进行讨论,他们认为实证主义和芝加哥学派所传承的象征互动论是扎根理论研究法的渊源。它的内在逻辑在于遵守科学原则(如归纳和演绎并重的推理过程)、比较原则、假设验证和理论建设。因此,扎根理论在遵守科学原则的同时,在探索方式和思考途径可做到“方法上的弹性”[12]。

(二)方法选择

本文所采用的质性研究具体体现为利用扎根理论研究方法,借助分析软件NVivo 对传统音乐类非遗短视频——古琴和唢呐的相关数据进行描述性统计和案例研究。首先,文章对抖音最受欢迎的传统器乐非遗项目进行描述和解释;其次,由于本文研究意图在于解释传统音乐在抖音传播过程中的生产模式,无法从文献梳理中直接获取答案,因此需要运用扎根理论对所采样本进行归纳和总结;最后,在遵循典型性选择的基础之上,选取古琴和唢呐做多案例研究,其结果预期可为非遗项目数字传播产品的生产和传播以及其他类似研究提供一定的借鉴。

(三)样本选择

本文采取概率抽样的方式,抽取抖音平台上传统音乐类古琴和唢呐两类传统器乐短视频样本,对其生产方式进行归纳总结。首先,随着抖音合伙人的推出,非遗项目在抖音的覆盖率逐步提高,可以称作“视频版的非遗百科全书”。传统音乐作为音乐类非遗项目的重要组成部分,在《2021 年抖音数据报告》[13]中古琴和唢呐是最受欢迎的两类传统器乐非遗,具有一定的典型性。其次,古琴和唢呐两类非遗具有悠久的历史,在抖音的传播中获得了很高的点赞数、评论数和收藏数,其内在的生产模式和成功传播路径有利于为其他传统音乐非遗项目提供参考。

(四)资料收集

本文围绕“古琴”和“唢呐”,通过复合名词“传统音乐+古琴”“传统音乐+唢呐”为关键词,搜索相关数据和评论资料。在综合排序下采用古琴和唢呐单个短视频样本各50 个,两类传统器乐视频样本总数共计100 个,作为两类传统器乐非遗传播数据的分析样本。在统计其点赞数、收藏数和评论数的基础之上,通过扎根理论对古琴和唢呐两类传统器乐非遗的生产模式进行编码。

(五)文本编码

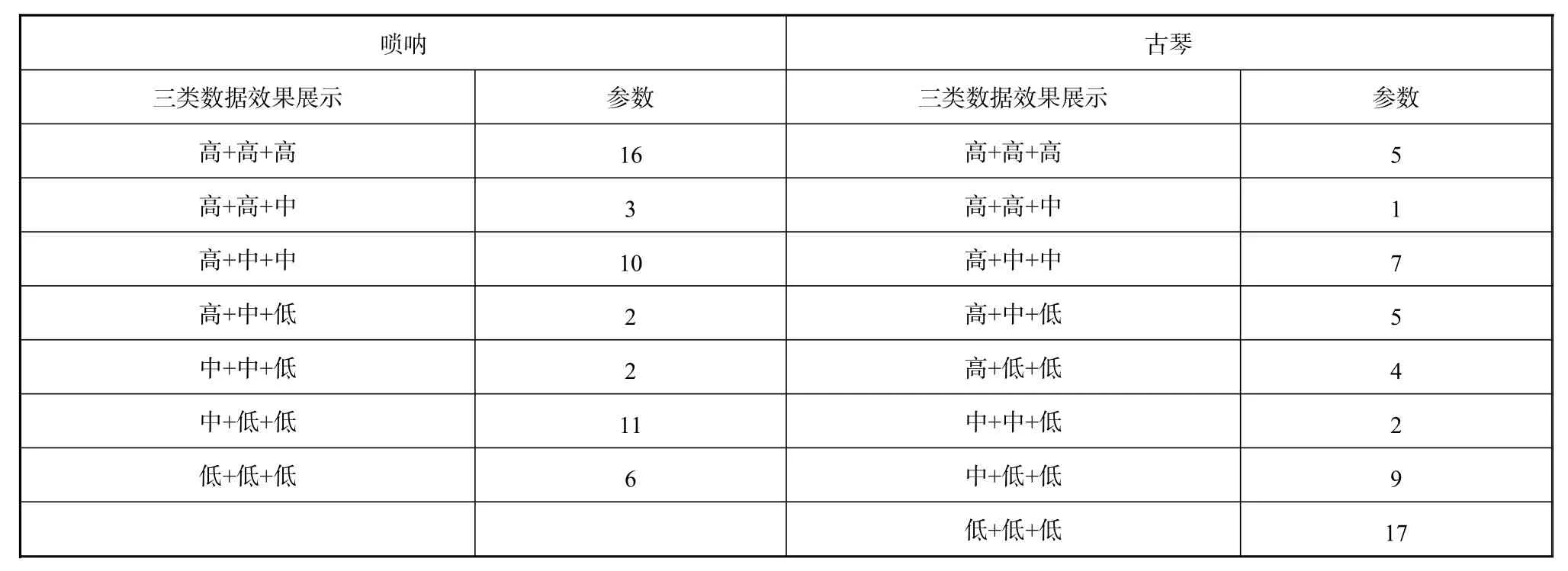

短视频是新媒介生态环境下较为大众化的传播形式。就短视频生产模式而言,可以依据其内部逻辑分为两类生产模式:用户生产内容“UGC”模式和专业生产内容“PGC”模式。基于这两种生产模式,在传统音乐类非遗古琴和唢呐两类传统器乐短视频传播过程中,网民对短视频内容完成个性化、多元化的评论,并通过点赞数、收藏数和评论数呈现观众对内容的认可程度和关注度,因此本文以点赞数、收藏数和评论数中千位以上数据为“高”、百位到千位区间数据为“中”,百位以下数据为“低”,将综合排序下古琴和唢呐两类传统器乐100 个短视频的数值进行归纳和总结,得出数值结果见表1。

表1 两类传统器乐抖音短视频点赞数、收藏数和评论数总结表

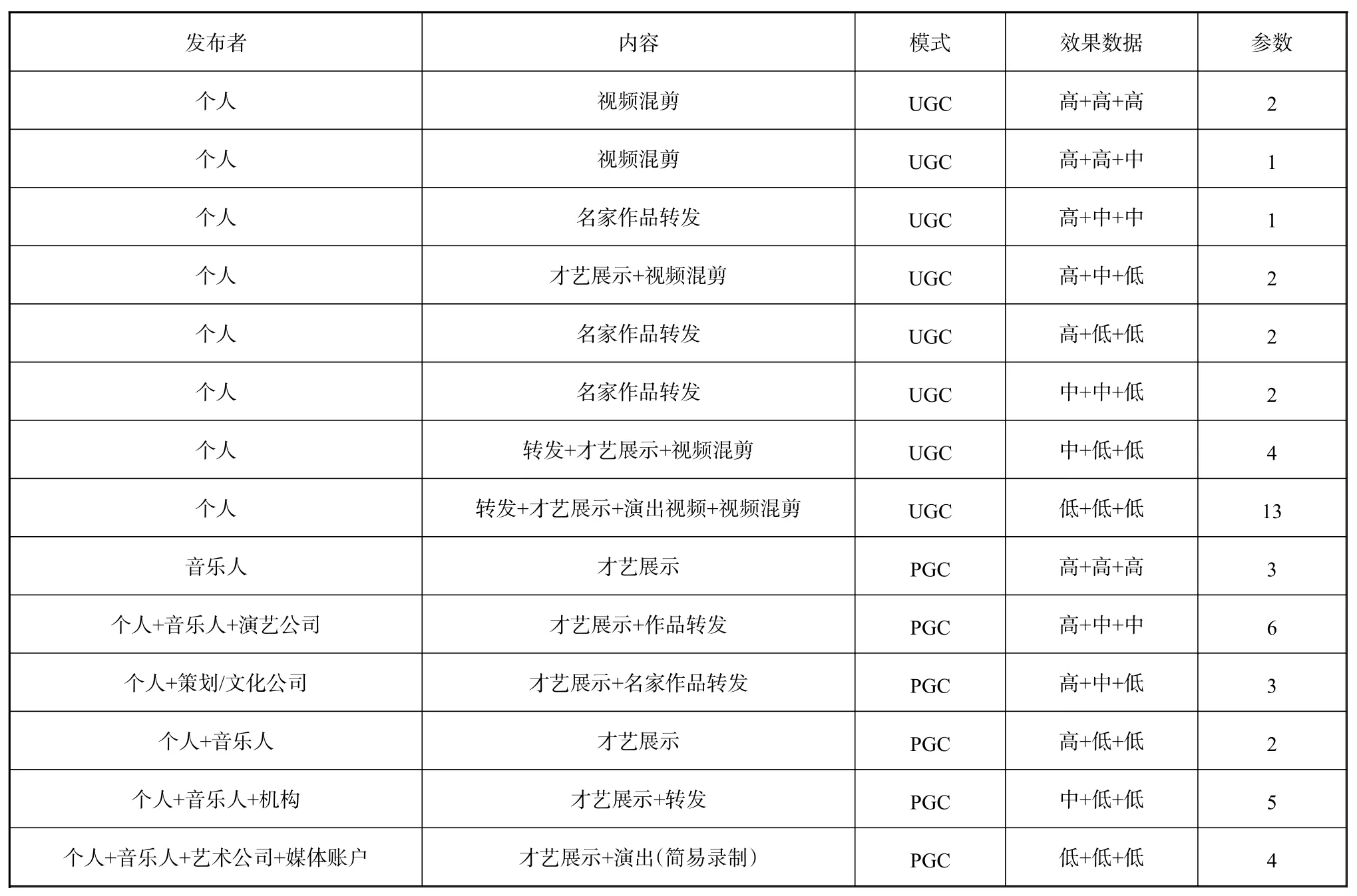

在此基础之上,以所采取的短视频内容特点和发布信息为编码样本,对两类传统器乐非遗生产模式分别进行编码。首先通过复合名词搜索的方式,在综合排序的情况下,获取古琴和唢呐两类传统器乐短视频,以其生产者或发布者为一级编码。二级编码是对一级编码的短视频内容和生产者特征的总结,最后归纳为不同的生产模式,形成三级编码,得到的结果如表2 和表3 所示。

表2 抖音传统器乐古琴非遗短视频生产模式编码表

表3 抖音传统器乐唢呐非遗短视频生产模式编码表

三、基于扎根理论研究方法的抖音两类传统器乐生产模式和传播效果分析

用户生产模式(User Generated Content)简称UGC,这个术语最早出现于网络出版和新媒体出版领域。通常来说,UGC 指代以普通用户为生产主体的生产模式,这种生产模式没有专业机构扶持且缺乏技术支持,基本都是用户自发生产内容和发布到相关平台进行传播。而PGC,即专业生产内容或者专家生产内容(Professional Generated Content)[14]。相对于UGC 而言,发布主体具有较高的专业能力和专业技术设备,内容质量相对较高。

(一)抖音古琴非遗短视频生产模式和传播效果分析

以新媒体为媒,抖音古琴非遗短视频在传播过程中拓展了广度,并唤起了受众对古琴文化的向慕和自豪感。通过表2 可以看出,抖音传统器乐古琴非遗短视频的生产模式同样存在着用户生产内容模式UGC 和专业生产内容PGC 两种。其中UGC 模式下的短视频总参数为27,占比54%,而PGC 模式下的短视频总参数为23,占比46%。结合“议程设置功能”理论假说传播效果的三个层面分析,无论是UGC 还是PGC 生产模式,抖音古琴非遗短视频受众在心理层面占有非常大的比例,由此可见抖音古琴非遗短视频成功作用于受众的观念和价值体系。具体来说,受众在古琴视频观看过程中表现出较大比例的心理变化且体现在评论内容之中,但UGC 和PGC 两类生产模式稍显不同。细究其正向的心理反馈,UGC 模式生产下的古琴非遗视频多体现在点赞、献爱心和献玫瑰等内容,而PGC 模式生产的古琴非遗视频则会出现更多深入的表达,如“弹出了人生的喜怒哀乐悲欢离合”“沁人心脾的琴音”和“天呢,这个功力好深厚呀”等。除此外,PGC 生产模式下出现较多行动层面的效果,最为直接的是受众转发行为,而进一步“求学”和“求谱”等也是行动层面的具体体现,稍显遗憾的是认知层面的效果并不显著。

1. 抖音古琴非遗短视频UGC 生产模式分析

在UGC 这种生产模式之下,表2 所展示抖音古琴非遗短视频的发布者皆为个人发布者。在内容发布上主要集中于古琴相关的混剪短视频、个人才艺展示、名家作品转发和演出短视频等。在这种生产模式之下的效果数据广泛分布在高+高+高、高+高+中、高+中+中、高+中+低、高+低+低、中+中+低、中+低+低和低+低+低八种情况中。其中混剪短视频、名家作品转发以及较高质量个人作品展示可以获得高的数值体现,如名为“走进国乐:不染是与非,静心听此曲,洗去一身尘。#国乐#修心修行#古琴#纯音乐#传统文化”的混剪短视频获得64 000 的点赞数、2 120 的收藏数和1 552 的评论数。相对于唢呐非遗短视频效果数据参数,古琴在中+中+低、中+低+低和低+低+低三种效果数据中参数占比较大,接近UGC 的总参数的半数。

2. 抖音古琴非遗短视频PGC 生产模式分析

与UGC 生产模式相比,PGC 模式之下的抖音古琴非遗短视频发布者在个人和抖音音乐人的基础之上,有更多机构参与,如演艺公司、文化公司、策划公司、教育机构、艺术公司和媒体官方账号等。发布作品内容集中于个人作品展示、个人电视节目转发、名家作品转发和演出等。从效果数据上看,PGC 模式下的抖音古琴非遗短视频效果数据集中在高+高+高、高+中+中、高+中+低、高+低+低、中+低+低和低+低+低六种情况。相对于抖音唢呐非遗短视频PGC 生产模式的效果数据,抖音古琴非遗短视频PGC 生产模式下相对简易的自制短视频出现了低点赞量、低收藏数和低评论数的情况。

(二)抖音唢呐非遗短视频生产模式和传播效果分析

以数字媒体为翼,唢呐非遗短视频传播更为快速,影响力不断扩大,能更成功地激发受众的情感共鸣。通过表3 可以看出,抖音传统器乐唢呐非遗短视频生产模式也可以分为用户生产内容模式UGC 和专业生产内容PGC 两种模式。其中UGC 的总参数为27,占比54%,而PGC 的总参数为23,占比46%。因此整体而言,在所用的短视频样本中UGC 这种生产模式的占比大于PGC。结合抖音唢呐非遗短视频评论内容可见,受众在观看视频过程中引发的正向情绪和情感变化仍然是传播效果中非常重要的体现,且PGC 生产模式下的抖音唢呐非遗短视频心理层面的评论相对于点赞、送花等更加具体,如“这是我心中最棒的老师”和“千年琵琶,万年筝,一把二胡拉一生,初来人世兴冲冲,唢呐一吹全剧终”等。与抖音古琴非遗短视频对比,PGC 生产模式下抖音唢呐非遗短视频在认识层面有一定的体现,评论区中出现的“百鸟朝凤分三段:落凤、涅槃及和鸣,落凤用于丧礼、涅槃用于新生、和鸣用于婚礼”等内容可以引起受众知识量的增加和认知结构的变化。

1. 抖音唢呐非遗短视频UGC 生产模式分析

基于表3 的编码可以发现,抖音唢呐非遗短视频UGC 的发布者都是个人发布者。发布的内容主要涵盖与唢呐相关的混剪短视频、个人才艺展示、名家作品转发和民间演出等。其中混剪短视频包括唢呐音乐和电视剧混剪、唢呐音乐与风景混剪以及同一唢呐曲目不同演奏家的短视频混剪;个人才艺展示和民间演出多为非专业的简易自制短视频。从效果数据来看,在UGC 生产模式之下,抖音传统器乐唢呐非遗短视频在点赞数量、收藏数量和评论数量三个维度上也主要有高+高+高、高+高+中、高+中+中、高+中+低、高+低+低、中+中+低、中+低+低和低+低+低八种情况。结合发布内容和效果数据观察,短视频混剪和名家作品转发在这种模式之下更容易获得高效果数据,而简易的个人展示和演出视频呈现的数值较低。

2. 抖音唢呐非遗短视频PGC 生产模式分析

相对于UGC 的编码内容,PGC 专业生产内容在发布者的角色分布上更加多元化——具有一定技艺的个人、抖音音乐人、媒体抖音官方账户、演艺公司和琴行成为这一模式之下主要的发布者。从内容上看,主要包括了较高或高水平的个人展示(含简易录制)、节目片段、演出视频以及专业院校学生和专业院团演员的作品展示。因此在效果数值上取得了相对高的点赞数、收藏数和评论数,主要存在高+高+高、高+高+中、高+中+中和中+低+低四种效果数据。在整体数值偏高的情况下,相对简易的短视频制作在点赞数和评论数上的呈现偏低。

四、非遗传承视角下传统器乐不同生产模式短视频传播效果比较研究结论

综上所述,基于扎根理论研究的抖音两类传统器乐生产模式集中于用户生产内容模式UGC 和专业生产内容PGC 两种模式,它们以发布主体是否具有相对专业的知识技能或是录制技术为分水岭。基于表2 和表3 的扎根分析可得出以下结论。

第一,在抽样样本中,两类传统器乐短视频UGC 的占比大于PGC 的占比。依据数据显示,两类乐器的UGC 占比均为54%,PGC 占比均为46%,说明UGC 仍是传统器乐短视频的主要生产模式,但也可以看出由于抖音音乐人和机构的参与,PGC 模式的占比也不低。

第二,PGC 生产模式下的短视频更容易获取高点赞数、高收藏数和高评论数。虽然表1 的结果显示无论是UGC 生产模式还是PGC 生产模式,各种效果数据组合皆有分布。但整体而言PGC 模式下短视频的高效果数据参数偏多,在传播效果上积累了大量心理层面的影响,且更容易驱动行动层面的效果产生。而UGC 生产模式的低点赞数、低收藏数和低评论数占比较大,虽然传播效果层面多集中的心理层面,但相对浅化。

第三,UGC 模式之下,混剪短视频和名家作品转发更容易获得高数值效果呈现。如表2 和表3 所示,UGC 模式之下,居于高+高+高、高+高+中两种效果数据的发布内容皆是短视频混剪,这样的唢呐和古琴短视频内容多是以其音乐为背景,混以风景和电视剧集进行混剪。但这类短视频的内容存在严重的同质化、泛娱乐化等问题,在一定程度上不利于非遗文化内容的传播。

第四,PGC 模式之下,个人才艺展示是获得高数值效果呈示的主要内容。依据前文分析,两类传统乐器的短视频内容多以个人展示、个人作品转发、名家作品转发和演出等为主,个人展示因演出者专业度高,可为受众带来更好审美体验而更易获得更高的关注度和讨论度。这类短视频在传播效果上会唤醒受众大量心理层面的影响积累,逐渐形成行动层面的效果,因此在一定程度上有利于传递非遗内容的艺术价值、文化价值,帮助受众认知唢呐和古琴两类传统音乐作为非物质文化遗产的文化价值。

第五,两种模式之下,简易自制的短视频不能取得好的效果呈示。基于表2 和表3 的信息可知,无论是UGC 生产模式还是PGC 生产模式,因为制作质量的原因,所采样本短视频中皆有大部分的低数值分布。即使在拥有专业知识和技能的情况下,简易自制的短视频亦未能获取好的传播效果。

总而言之,UGC 生产模式之下的大部分内容在一定程度上无法保证古琴和唢呐在表现形式、内容和所用原料上的“原汁原味”。因此从严格意义上说,它们只是含有“非遗要素”的娱乐品。而PGC 模式的生产内容则能更好地展示民族文化基因,为传承奠定基础,因此更加有利于两类传统音乐非遗的传播。基于此,以抖音古琴和唢呐短视频为基础见微知著,在数字化技术加持下非遗保护和传播需要秉承见人、见物、见生活的理念,搭建以PGC 和PUGC(Professional Generated Content + User Generated Content)为主的生产模式,从而确保非遗视频的专业度和内容的真实度,满足用户更加明确的求知需求和溯源需求,进一步构筑真实而准确的非遗认识、形成积极正向的心理影响并激发行动层面的反馈。与此同时,有必要鼓励各级非遗保护单位(如各县市非遗保护中心)以海量的非遗资源为基础,推进数字技术在非遗保护、传承和传播中的应用,形成官方数据库群和新媒体有效互动,构建非遗视频原汁原味+专业知识+学习资源和渠道相结合的框架和体系,充分运用非遗档案和数据库体系实现数字共享和社会利用。

结语

传统器乐类非遗保护存在着两个重要的主体,它们分别是非遗传承主体和非遗保护主体,媒介作为保护主体的一部分,主要通过介绍和展示传统器乐作品非遗的历史价值、文化价值、艺术价值和基因传递价值,通过媒介平台向大众全面展示非遗传统器乐,其在非遗文化的保护和传承过程中的作用不可估量。

本文基于扎根理论并运用NVivo 对抖音平台中两类最受欢迎的传统器乐短视频的相关数据进行分析发现,用户生产内容模式UGC 和专业生产内容PGC 为抖音两类传统器乐短视频主要生产模式。其中UGC 生产内容因为过于娱乐化以及无法确保其历史认识价值,不利于非遗短视频作品的传播。而PGC 生产内容以非遗传承人或专业人士为支撑,可保证传统器乐非遗原汁原味的特征,并在短视频传播过程中展示其多重价值,因此PGC 生产模式可在传播过程中拓宽传统器乐非遗的影响力,利用短视频作品消除公众对传统器乐的陌生感和神秘感,使其“活”在生活与实践中。

本文对抖音传统器乐短视频的研究表明,在非遗内容生产与传播过程中,非遗传承主体应该站在社会和时代发展的角度表达非遗并传承非遗。在数字网络技术高速发展的时代,借助大众喜闻乐见的科技手段和内容生产方式推广与传播传统文化作品。同时,传统器乐类短视频作品的生产与传播,需要遵守非遗保护过程中的基本原则,利用互联网思维进行传统文化短视频的创作,建立非遗短视频作品内容生产传承体系,健全非遗互联网保护机制,提升网络环境下非遗传播和传承水平,积累优秀传统非遗作品,加大优质内容普及力度,夯实传统非遗作品的内容生产根基,通过短视频平台拓展年轻受众,推促传统音乐非遗的保护与传承长足发展。