我国互联网平台多元劳动关系研究

陈维政 李红黎 胡冬梅 陈玉玲

1. 四川大学商学院 四川成都 610064;2. 西华大学国际经济与管理研究院 四川成都 610039;3. 四川外国语大学成都学院国际商学院 四川成都 611844;4. 西华大学管理学院 四川成都 610039

互联网平台经济蓬勃发展,已成为中国国民经济中最为核心的增长极之一。互联网平台助力商品和服务的生产与发展,创造了大量的就业岗位。2020 年中国互联网提供服务者约为7 800 万人①。尤其是一些平台用工人数惊人:2022 年货拉拉活跃司机人数已达68 万②;同年滴滴在中国市场的活跃司机数量达到1900 万③;美团和饿了么两大在线外卖平台活跃骑手数量超过1000 万人④。互联网平台提供了大量岗位,解决了不少劳动者的就业问题,然而平台劳动者的合法权益却常常难以得到保障。例如,2022 年11 月,某平台的外卖骑手深夜接单,在送餐途中猝死,家属将外卖平台诉至法院,但外卖平台和用工单位在开庭时均称非雇佣关系,拒绝承担责任⑤;2021 年外卖骑手刘某因被拖欠工资而点火自伤⑥。互联网平台劳动争议案件数量也迅速增加,仅北京地区近年来互联网平台劳动争议案件就达到2249 件⑦。

互联网平台劳动者群体庞大但其权益难以得到保障的情形,引起了中国学术界的广泛关注。有的学者从明确互联网平台与平台劳动者之间的雇佣关系入手,建议强化现有劳动法律法规来解决平台劳动者权益保障缺失的问题[1]。但也有学者认为,应该看到互联网平台与平台劳动者之间的关系不能简单等同于传统企业与其员工之间的雇佣关系,他们之间更接近于合作关系,平台劳动者是独立的合同承揽人,应将平台与劳动者看作是两个平等的独立主体,适用于民法[2];还有学者认为二者之间是类劳动关系,是介于劳动关系与合作关系之间的第三种关系,因此建议修订现行法律法规或制订适合互联网平台劳动者新型劳动关系的法律法规,扩大劳动法律的保护范围,保障平台劳动者的权益[3-5]。目前,中国互联网平台与平台劳动者的关系性质仍处于激烈争论中[6-8]。

本文认为上述三种观点虽然各有道理,但存在简单化和片面化倾向,因为中国互联网平台与劳动者之间实际上存在着多种用工方式和多元劳动关系,也即是在互联网平台与劳动者的关系当中,有的是签订了劳动合同的雇佣关系;有的是采用劳务派遣或劳务外包等形式并由第三方公司代理的劳务用工关系;有的是劳动者以个体身份参与的劳务合作关系;还有的是劳动者以兼职、零工、众包等方式的灵活用工关系。针对如此复杂的情况,如何界定互联网平台与平台劳动者之间的关系?如何保护平台劳动者的合法权益?互联网平台是否应该承担以及如何承担平台劳动者权益的保障责任?这些问题对互联网平台的劳动关系治理理论和实践都形成了巨大挑战。基于此,本文将在已有研究的基础上,对这些挑战进行梳理、分析和探讨,并提出对互联网平台多元劳动关系的分类治理思路和对相关劳动法律法规的修订建议。

一、互联网平台的多种用工方式及多元劳动关系分析

互联网平台的运行模式与传统企业的运行模式相比发生了根本性的改变。在传统企业中,劳动者受雇于企业而成为企业员工,在企业统一安排下从事企业要求的工作,服从企业的管理和约束。在互联网平台的运行模式下,因为平台营运商、产品供应商、劳务外包商和平台劳动者等多方参与,变成了三方、四方或多方关系。互联网平台的这一用工形态打破了标准劳动关系中用人单位与劳动者“一对一”的模式,形成了“多对一”的模式[9]。劳动关系和劳动关系主体都发生了根本性变化,传统的企业雇佣关系正逐步向平台多元劳动关系转变。

所谓多元劳动关系,主要体现在平台劳动者在互联网平台上呈现出了复杂多样的劳动形态:既有雇佣劳动、合作协议,也有劳务派遣、劳务外包/转包/分包/承包/众包,还有兼职、零工、代理等,而且新的工作方式还在源源不断的创造出来,这些不同的劳动形态使劳动者与平台之间形成了多元劳动关系。

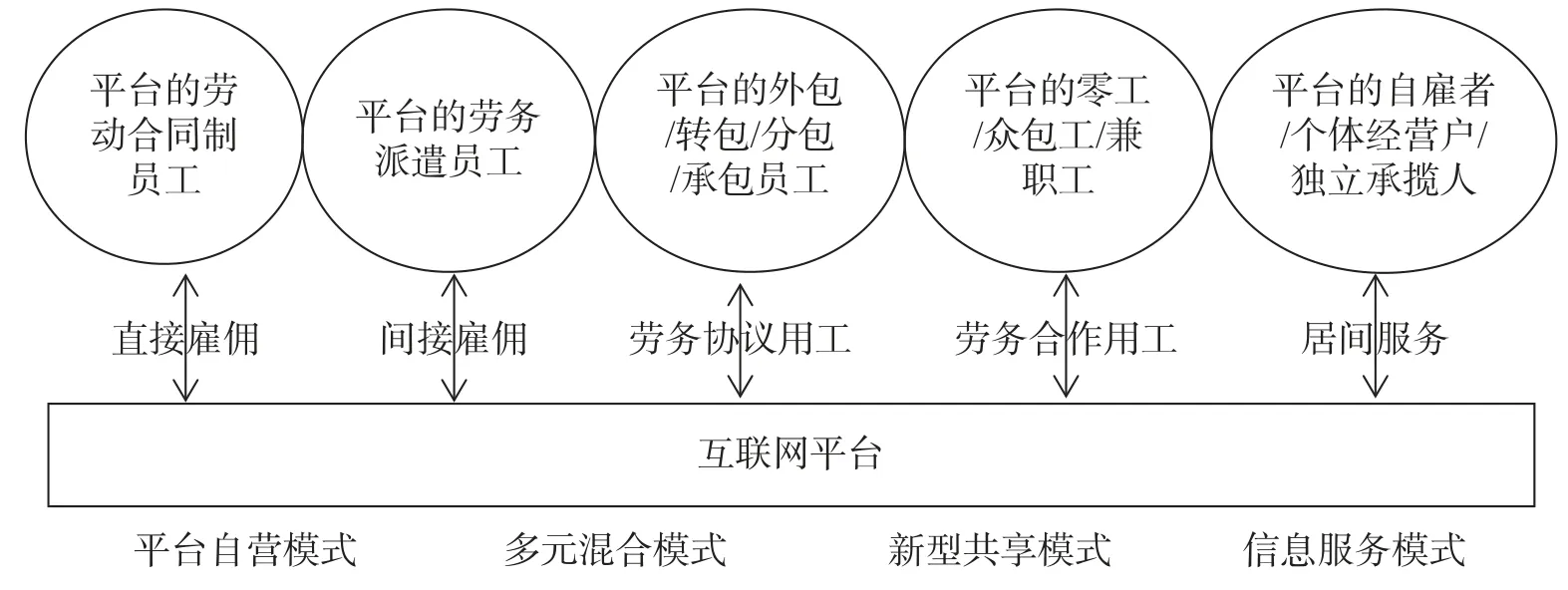

另外,互联网平台自身的不同经营模式也影响了多元劳动关系的形成。互联网平台的商业模式可大致分为:“平台自营模式”“信息服务模式”“新型共享模式”“多元混合模式”[10][11]。平台的不同经营模式决定了不同的用工方式:自营模式的平台作为用工主体直接雇佣劳动者,与之形成劳动合同关系;信息服务模式的平台仅提供信息服务,而不成为用工主体,与平台劳动者也不构成雇佣关系,只是信息中介关系;新型共享模式的平台与劳动者呈现出劳务合作的特点,但劳动者仍须遵从平台的管理规则;多元混合模式下的平台功能呈现多样化,既可能有自营业务,也可能有信息中介服务,还可能有合作共享等。因此,平台与劳动者之间存在多样化的关系,具体可以用图1 表示。

图1 互联网平台的多元用工方式及多元劳动关系

可以看出,传统的雇佣关系和独立承揽人的居间关系只是互联网平台上多元关系连续带的两端,其间存在着多种不同的劳动用工关系。这些劳动用工关系下的劳动者大多没有与平台企业签订劳动合同,而是以劳务协议人、劳务承包人、代理人、兼职者、个体劳动者等名义工作。

互联网平台的这种新型多元劳动关系对我国现行的劳动法律法规和政策形成了挑战。根据《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同法》,劳动关系仅指用人单位与劳动者之间形成的雇佣关系或劳动合同关系。但是,这样界定劳动关系过于狭窄,已不能适应互联网平台的复杂多元的用工关系。

在西方,劳动传统上被分为两大类:从属性劳动和独立性劳动,形成了“劳动二分法”的理论框架体系[12]。在此框架下,劳动者分为雇员和自雇者。雇员能够获得劳动法及相关法律制度提供的保护,如劳动安全、雇佣和解雇、集体谈判等,而自雇者(或称独立承揽人、独立合同承包人等)只能适用调整平等主体之间关系的民法及相关制度[13]。我国现行的劳动法律体系在很大程度上受到“劳动二分法”经典理论的影响,将劳动者与用人单位之间形成的从属性雇佣劳动界定为劳动关系,并提出了判定劳动关系是否存在的三条标准⑧,而将其他类型的劳动用工界定为劳务关系。前者受到劳动法律法规的保护,后者主要适用于民法的调整。然而,互联网平台与平台劳动者之间的新型多元劳动关系已经难以根据“劳动二分法”的框架进行界定,需要突破传统观念,构建适应互联网平台经济的理论模式,从全新的角度对平台劳动关系进行认定[14]。

就劳动关系的本义而言,是指劳动者与用工单位在劳动过程中形成的社会经济关系[15]。也即是说,有单位用工就有劳动关系,既包括雇佣关系,也包括劳务合作关系,还包括临时性、短期性、兼职性、非全日制的灵活用工关系等。随着互联网平台经济的发展,传统的大规模、标准化的流水线生产正逐渐被智能化、小量化、非标准化的定制取代。生产方式的转型必然导致用工方式的转变,除劳动合同用工外,劳务外包、分包众包、业务代理、员工租赁、灵活兼职等多样化用工方式在互联网平台经济的影响下已变得越来越普遍。由于这些新型用工方式大多被我国现行的劳动法律体系排斥在劳动关系之外,导致这些新就业形态下的劳动者缺乏有效的法律保护[16]。

因此,修订我国相关劳动法律法规已经迫在眉睫,以法律形式承认互联网平台经济的多样化用工方式和多元化劳动关系。劳动关系不应仅仅局限为劳动者与用人单位(平台)之间形成的并以劳动合同明确的直接雇佣关系,还应包括用人单位(平台)与劳动者之间形成的其他各种形式的用工关系。根据平台经营模式和用工方式的差异,我国互联网平台与平台劳动者的劳动用工关系可以大致归为以下类型。

一是雇佣关系,指用人单位(平台)与劳动者之间以劳动合同明确的或以三个判定标准可以认定的直接雇佣关系,我国《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》以及相关法规政策对此有较为系统全面的规定,与用人单位(平台)签有劳动合同的劳动者可以得到我国现行劳动法律的有效保护。在雇佣关系中,平台作为用人单位承担了保障雇佣劳动者合法权益的法律责任。

二是劳务派遣关系,指用工单位(平台)与劳动者通过第三方劳务派遣公司形成的间接雇佣关系,《劳动合同法》对此也有较为明确的规定。被派遣劳动者在用工单位的权益受到劳动法律法规保护,对派遣劳动者合法权益造成损害的,劳务派遣单位与作为用工单位的平台承担连带赔偿责任。也就是说,作为用工单位的平台实际上间接承担了劳务派遣劳动者合法权益的保障责任,派遣劳动者的合法权益也可以得到较好的保护。

三是劳务外包关系,指用工单位(平台)与劳动者通过第三方劳务公司或代理商的外包、转包、分包等方式形成的用工关系。我国现行劳动法律法规将平台的此类用工排除在劳动关系之外,形成了平台在劳动用工上的一大漏洞,使得作为用工单位的平台在充分享有用工灵活性的同时可以规避法律责任,导致外包劳动者的权益得不到保障。为解决这一问题,不应简单取消或限制劳务外包、转包、分包等用工方式,这样会极大伤害互联网平台用工的灵活性,只需修订相关劳动法律法规,明确规定作为用工单位的平台和第三方劳务公司或代理商承担对外包劳动者权益损害的连带赔偿责任,让平台间接承担保障外包劳动者合法权益的法律责任,这样就可以堵上漏洞,使外包劳动者的合法权益也能得到劳动法律的有效保护。

四是灵活用工关系,指用工单位(平台)与劳动者个体以众包、兼职、零工等方式形成的临时性、短期性、非全日制的用工关系。截至2021 年底,我国灵活就业人员已达2 亿人⑨。但是,我国现行劳动法律法规对灵活用工没有明确的界定和规制,导致数量巨大的灵活用工劳动者的权益难以得到保障。《劳动合同法》中仅有对非全日制用工的有关规定最接近此类劳动者⑩,但该法规定非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。这一限制性规定不可避免地将大多数每日在同一平台工作时间超过4 小时的劳务众包工和兼职零工排斥在劳动关系之外,其权益得不到劳动法律的保护。另外,随着互联网共享经济的发展,越来越多的已有全职工作的劳动者利用休息休假时间接受平台兼职工作,但他们在平台的兼职工作也被这一限制性规定排斥在劳动关系之外而得不到劳动法律的保护。

再有,互联网平台的出现为在校学生兼职打工提供了便利,通过平台众包和抢单已成为学生打工的新趋势。数据显示,2021 年我国课外兼职的大学生占比超过了80%⑪。但是,兼职学生在工作期间却被现行劳动法律全部排除在劳动关系之外,他们在兼职工作中的劳动权益也无法得到劳动法律的保护。

因此,《劳动合同法》中关于非全日制用工的适用范围应当修改和放宽,将灵活用工劳动者从事的零工工作、兼职工作、众包工作等都纳入到劳动关系范畴内,使其劳动权益得到劳动法律的保护,同时让作为用工单位的平台承担保障灵活用工劳动者合法权益的相应法律责任。

除上述平台用工方式形成的多元劳动关系外,应该注意区分的是,还有部分专业人员和创业人员利用平台提供的信息在平台上开办网店、公司、工作坊、事务所等,直接为客户提供产品或服务,他们属于独立合同承揽人、个体经营户、自雇者或创业合伙人,平台与他们之间是业务合作关系或中介信息关系,而不是劳动用工关系。

从上面的分析可以看出,劳动关系这一概念的内涵和外延应该重新界定和适度扩大,对互联网平台不同形态的劳动用工和不同类型的劳动关系应该实施分类治理,而不应该采取“一刀切”的做法[17]。

如果强制互联网平台确认与所有平台劳动者都存在雇佣关系并签订劳动合同,对于任何一家互联网平台来说,与动辄数百万甚至数千万的平台劳动者签订劳动合同,承担其工资福利与社会保险,必将产生巨大的人力成本,使得几乎所有的平台企业无法承受而难以为继,对我国互联网平台经济的发展将可能是毁灭性的打击。另外,互联网平台的突出优势就在于用工的灵活性,如果要求平台与劳动者都必须签订劳动合同,平台用工的灵活性将大大削弱,平台发展的生命力也将逐渐消失。

反之,如果认为互联网平台与平台劳动者之间只是劳务合作关系,不存在劳动雇佣,也不存在劳动关系,必然导致平台劳动者的合法权益不能得到劳动法律的有效保护,现实中不断发生的平台劳动者权益受到侵害的悲剧还会持续出现。

又如果按照有学者建议那样,将平台与劳动者之间的关系统一定义为介于雇佣关系和合作关系之间的“类劳动关系”,实行部分劳动保护[5],也同样存在较大障碍。首先,现实中平台与劳动者之间的关系是复杂多样的,难以用“类劳动关系”一概统之。其次,此方法的实施可能引发非预期后果:更多的错误分类和隐蔽性雇佣。例如,对“类劳动者”应该赋予哪些权利与义务?如果赋予得较少,则会刺激用人单位(平台)将所有雇员都变为“类劳动者”;若赋予较多,则要面临如何区分“类劳动者”和雇佣劳动者的问题[18]。

二、平台劳动者权益的缺失与保护

由于大多数平台劳动者与互联网平台没有形成劳动合同关系,其合法权益应该如何保护,就成了一大问题。涉及最多的是平台劳动者的社会保障权、组织保护权、职业健康权和公平报酬权。

第一,社会保障权。我国现行社会保险制度和劳动合同关系挂钩,如果没有与其签订劳动合同的用人单位,平台劳动者就无法参加社会保险,只能以个体从业者或灵活就业者的身份参加基本养老险和基本医疗险,而不能参加工伤保险和失业保险。但在平台劳动者中,数量巨大的网约车司机、快递骑手等最需要就是工伤保险和失业保险[19]。据《2016 网络约车司机生存状况调查报告》显示,在整个网约车司机群体中,未签订劳动合同的占比超过九成。由于劳动合同与社保直接相关,意味着有相当部分的网约车司机没有社保⑫。 2020 年11 月,孙萍及其团队的调查显示,受访外卖员六成以上没有社保⑬。2021 年10 月下旬,红星资本局随机采访了北京、上海、成都和杭州四地的外卖员,他们均表示,平台、公司或站点都没有为其办理社保,唯一的保障是自己每天缴费几元的商业意外险⑭。

我国虽然在工伤保险的保障范围有逐渐扩大并突破传统劳动关系的趋势,但现行法律法规和政策尚未打破参保须有劳动合同关系存在的前提。由于很多平台劳动者没有法定意义上的用人单位,这就导致他们因缴费单位缺失而不能参加工伤保险。在失业保险方面,除了费用缴纳问题之外,另一个重要问题是传统的界定失业标准很难用于衡量平台工作,这会使得一系列基于传统标准的失业救助政策难以发挥作用[20]。

可见,我国现行社保制度已经不能适应互联网平台经济的迅猛发展,改革势在必行。我国政府相关部门也在积极探索解决平台劳动者社会保障的难题,并提出了一些新的举措。人社部等八部门于2021 年7 月16 日联合发布了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出企业要引导和支持不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者根据自身情况参加相应的社会保险。但是,由于我国现行的劳动法律仍然未承认平台劳动者的多元劳动关系,该指导意见很难真正保证平台劳动者能像企业员工那样享有法定的社会保障权。要破解这一难题,就必须从法律上承认平台劳动者与平台之间的多元劳动关系,让劳务用工和灵活用工的劳动者与劳动合同工、劳务派遣工一样有权参加社会保险,特别是工伤和失业保险。

第二,组织保护权。工会是维护劳动者权益的重要组织,但根据我国《工会法》和《中国工会章程》的规定⑮,只有那些在企业、事业单位、机关、社会组织(统称用人单位)中以工资收入为主要生活来源的劳动者可以加入工会,由于平台拒不承认是平台劳动者的用人单位,大多数平台劳动者被排斥在工会之外。

工会作为劳动者的组织,应当维护劳动者的合法权益,其中自然也包括平台劳动者。但在现实中,当劳动者的权益受到侵害,甚至造成严重后果时,却很难听到工会的声音[21]。由于没有工会的保护,“原子化”的平台劳动者在工作过程中遭遇不公正对待或出现争议时,只能独自面对,孤立无援。

针对平台劳动者难以参加工会的问题,中华全国总工会于2021 年7 月28 日发布了《关于切实维护新就业形态劳动者劳动保障权益的意见》,提出积极探索适应新就业形态劳动者不同职业特点的建会入会方式,通过多种方式吸引新就业形态劳动者加入工会[22]。

但是,由于相关法律和制度上仍然有障碍,使得上述举措可能难以有效推行,平台劳动者的组织保护权也难以落地。因此,修订相关的法律法规已成当务之急,让平台劳动者有权参加工会,获得他们本应拥有的组织保护权。

第三,职业健康权。平台企业通过“算法管理”和“数字控制”将平台劳动者的工作强度大大提高,超时和超负荷工作情况普遍,严重影响了他们的身心健康。例如,网约车平台常常采用大数据分析技术自动将较优质的订单或较多的订单分派给那些较长时间在线的司机,这样不可避免地形成网约车司机竞相超时在线工作。又如,外卖平台系统会自动收集和分析骑手数据,将骑手数据反用于对骑手的算计[23]。这种算法控制的模式一旦运行,它会通过不断的自我更新,实现更高效的订单派送与时间管理,平台劳动者就会被算法困在系统中,陷入一个无法摆脱的恶性循环[24]。

表面上互联网平台对劳动者的工作时间没有强制性要求,大多实行的是不定时工作制,但恰恰是这种具有工作时间灵活性的不定时工作制,对平台劳动者的职业健康产生了很大的负面影响。由于我国目前对不定时工作制没有明确限定每日最长工作时间,这就为互联网平台普遍延长平台劳动者工作时间提供了便利[25]。冯向楠[26]的调查发现,受访外卖员中每天工作10 小时以上的占比高达84%,每个月工作28 天以上的占比高达89%。齐昊等[27]对网约车司机的调查显示了相似的情形,平均每天工作10 小时以上。

因此,政府应加大对平台企业的监督,坚决制止平台用算法管理和数字控制技术让平台劳动者长期超时超负荷工作或以不安全方式工作,同时修订相关法律法规,对不定时工作制明确限定每日最长工作时间。

第四,公平报酬权。由于大多数平台劳动者没有加入工会,不具有集体协商机制,分散化的平台劳动者只能以个体方式与平台企业签约。平台企业则利用其数字技术和垄断地位,常常预设对平台有利而对平台劳动者不利的合同或协议条件,特别是高比例抽成。新华社记者调查发现,一些网约车平台抽成超过20%,有时甚至高达50%⑯。

除了平台的高比例抽成外,不少网约车司机是“以租代购”方式租车经营,还要承担一系列费用:租车费、贷款手续费、营运保险费、监控报警装置费、挂靠管理费、营运保证金、上户费、租车押金、审验费等。这些司机每天在线大多在12 小时以上,但其收入在扣除成本和费用后所剩不多[28]。

造成平台劳动者报酬偏低的关键原因就是他们以分散个体与平台签约,加之数字技术壁垒,平台劳动者往往处于不利地位,只能被动接受平台提出的条件。要改变这一状况,就必须在平台与平台劳动者之间引入集体协商机制。

但我国相关法律规定,只有用人单位与本单位职工可以进行集体合同协商⑰,而大多数平台劳动者不具有单位职工身份,互联网平台也往往不承认是平台劳动者的用人单位,这就意味平台劳动者不具有集体合同协商的主体资格,不能通过集体协商来保障其公平合理的劳动报酬和工作条件[29]。因此,要真正实现集体合同协商,还得修订现行法律法规,承认平台劳动者与互联网平台的多元劳动关系,赋予平台劳动者的集体协商权。

三、互联网平台企业的多元劳动关系——美团个案分析

本部分以美团为典型个案,通过分析美团的正式员工、专送骑手、众包骑手的不同用工特点,说明美团平台存在多种用工方式和多元劳动关系,而其中大部分平台劳动者缺乏应有的劳动权益保护。美团是我国最具典型性和代表性的平台企业之一,作为上市公司,其经营数据和信息可以从网上获取,加之有大量对美团的相关研究和新闻报道,为我们进行个案分析提供了可能。个案分析的主要参考资料为《美团2022 年财务报告》《2018 年外卖骑手群体研究》、公开发表的学术论文、新闻报道和网络文章等。

美团2022 年报显示,美团共有9.2 万名全职正式雇员,主要分布在北京、上海、厦门、成都等地。美团为这些全职雇员提供了有竞争力的薪资、与绩效挂钩的奖金、住房公积金和社会保险,还为其购买了商业健康保险和意外保险。除全职正式雇员外,2022 年在美团平台上的外卖骑手超过624 万人⑱。如此庞大的外卖骑手队伍遍布中国的各个城市和县区,支撑起了美团的核心配送业务。但是,美团的年报中明确写道这些外卖骑手并非美团的雇员,而是美团的配送合作商招聘的雇员。也就是说,数量巨大的美团外卖骑手与美团公司之间没有雇佣关系,也没有劳动合同关系。

在“美团配送”的官方网站中可以看到,要想成为美团的骑手,有两种方式。第一种是成为专送骑手,其特点是“收入稳定、海量订单”。专送骑手配有专业的配送装备,送餐在特定区域,配送时间灵活,有专人提供指导,并且提供保险服务。第二种是成为众包骑手,其特点是“自由接单、灵活结算”。众包骑手的时间灵活,可以随时接单并且随时结算与提现收入。就专送骑手而言,通常是与第三方劳务外包公司(配送合作商)签订劳动合同或劳务协议,而与美团不存在法律意义上的雇佣关系;就众包骑手而言,通常在注册成为美团平台骑手时,就会在服务协议中明确骑手与平台之间是合作关系,而非雇佣关系。

据美团研究院披露,美团的外卖骑手中,有25.9%的骑手 “有正式工作,兼职做骑手”,其主要目的是补充收入;有8.8%的骑手同时做几份灵活就业工作,外卖骑手是其中之一。可见,美团的外卖骑手中有相当部分是兼职人员或灵活就业人员。另外,24.7%的美团骑手具有大专、本科、硕士学位,其中有部分是在校学生利用课余时间作兼职外卖骑手。

从上述报告公布的数据可以看出,美团外卖平台与其相关联的劳动者之间实际上存在着多种用工方式和多元劳动关系:一、一部分是签订有劳动合同的直接雇佣关系,如美团的全职正式雇员;二、一部分是外包给第三方劳务代理公司(配送合作商)的间接雇佣关系,如美团专送骑手;三、一部分是以个体劳动者身份与平台形成的劳务合作关系,如美团众包骑手,主要是由其他单位员工和在校学生等构成的兼职人员或灵活就业人员。

由于美团与平台劳动者之间存在三类不同的劳动关系,使得不同劳动群体的权益不对等,大多数劳动群体的权益难以得到保障。现将美团这三种不同劳动群体在劳动合同、法律责任、兼职/全职、社会保险、管理主体、工作时长、工资结算等方面进行比较,具体见表1。

可以看出,在美团工作的劳动者中,只有那些签有劳动合同的正式员工有较好的劳动权益保障。相比之下,数百万外卖骑手与美团并无劳动合同关系,得不到劳动法律的保护,其劳动权益难以得到保障。

例如,2017 年7 月,美团在南京某个站点更换了代理商,但在交接过程中原代理商并未结清交接月份的工资,而新代理商也拒不解决这一遗留问题,使得30 余名外卖员和5 名业务部员工被拖欠工资。每个员工被拖欠的工资为2000 元至10 000 元不等。更糟糕的是,在被欠薪的外卖员中,有兄弟二人的母亲因为尿毒症正在医院住院,急需工资来支付医疗费用。另外一位外卖员的妻子则已临近预产期,同样急需用钱㉒。但美团认为这是外卖骑手与第三方代理商之间的问题而拒绝承担任何责任。

从上述美团个案分析可以看出,美团与劳动者之间存在多种用工方式并形成了多元劳动关系,主要有美团的全职正式雇员,有外包给第三方公司(配送合作商或代理商)的专送骑手,也有以个体劳动者身份参与送餐的众包骑手,其中包括学生兼职和其他兼职人员。由于大多数外卖骑手与美团公司没有劳动合同关系,不属于我国现行劳动法律保护的范围,他们的权益难以得到保障。

除美团外,其他互联网平台也普遍存在多种用工方式和多元劳动关系。

例如,滴滴公司的年报显示③,滴滴在中国境内有全职员18 700 人,这些员工享受五险一金,还有工会维护其权益。与此同时,滴滴在中国境内有网约车司机1900 万,但这数量庞大的司机群体并未被滴滴归为公司员工,他们没有社会保险,也不能参加工会,他们中只有0.8%购买了第三方医疗保险,0.2%购买了第三方车险。

又如,2022 年顺丰公司全职正式员工和外包员工共计69.9 万人㉓,其中全职正式员工约有16.28 万人,与公司签订劳动合同、享有社会保障㉔。而其余53.62 万由第三方公司签订合同或协议的外包工和临时工,没有社会保险,只能购买商业保险公司的雇主责任险(含意外险)。

可以看出,大多数平台劳动者不是平台的正式员工,他们不能参加工会,其权益也得不到保障。

四、结论与建议

随着互联网平台经济的快速发展,平台与劳动者在实践中呈现出用工方式多样化和劳动关系多元化的显著特征,对经典的“劳动二分法”理论框架和以雇佣关系为主的劳动关系理论形成了巨大挑战。在对已有研究和典型案例的系统分析基础上,本文形成了以下主要研究结论与对策建议。

互联网平台在不同经营模式中采用了多种用工方式,从而形成了多元劳动关系。主要有:一、平台直接雇佣的劳动合同关系;二、平台间接雇佣的劳务派遣关系;三、平台劳务外包、转包和分包的劳务协议关系;四、平台兼职、零工和众包的灵活用工关系等。因此,将互联网平台与平台劳动者之间的关系归结为单一的雇佣关系或合作关系或介于两者之间的“类劳动关系”,都存在简单化和片面化倾向,不符合我国互联网平台经济发展的实际。

对平台多元劳动关系的治理,不应采取“一刀切”的模式,应采用分类治理的思路。即明确互联网平台在不同的经营模式和用工方式中对不同劳动关系的劳动者承担相应的法律责任。一、对平台直接雇用的劳动者,平台应按照我国劳动法律规定,承担用人单位(雇主)的法律责任;二、对平台通过第三方代理公司(派遣、外包、分包、转包等)间接雇用的劳动者,平台应承担用工单位的法律责任,同时承担第三方代理公司对劳动者权益损害的连带赔偿责任;三、对平台以众包、兼职、零工等方式形成的灵活用工关系的劳动者,平台应承担非全日制劳动者用人单位的法律责任。

现行劳动法律体系难以适应互联网平台多元劳动关系,难以有效保护平台劳动者的权益。由于大多数平台劳动者与平台之间没有形成以劳动合同明确的雇佣关系而被排除在现行劳动法律体系之外,致使平台劳动者的合法权益得不到有效保护。主要体现在以下几个方面。一、社会保障权。很多平台劳动者因没有劳动合同关系而无法参加社会保险,特别是普遍缺失工伤保险和失业保险。二、组织保护权。平台劳动者因为不具有单位职工身份而被现行工会法排斥在工会组织之外,得不到工会的维权保护。三、职业健康权。互联网平台通过“算法管理”和“数字控制”将平台劳动者的工作强度大大提高,超时超负荷工作现象普遍,严重影响了他们的身心健康。四、公平报酬权。大多数平台劳动者不具有集体协商机制,分散的平台劳动者只能以个体方式与平台签约,造成平台劳动者报酬偏低和平台抽成比例偏高。

我国现行劳动法律法规亟待修订完善,以适应互联网平台经济的快速发展,本文提出如下修法建议。一、扩大“劳动关系”内涵和外延,劳动关系不应仅仅限定为直接雇佣的劳动合同关系,也应包括间接雇佣的劳务派遣和劳务外包关系,并让平台承担对外包劳动者权益损害的连带赔偿责任;另外,劳动关系还应包括以平台零工、兼职和众包等形式的灵活用工关系,取消或放宽对非全日制劳动关系确认的法律限制条款;二、修订与工会相关的法律和制度,取消或放宽对平台劳动者加入工会的限制性条件,使平台劳动者与企业职工一样能够获得工会组织的保护权和集体协商权;三、修订和完善社会保险制度,取消或放宽对平台劳动者参加社会保险的制度性限制,特别要消除平台劳动者参加工伤保险和失业保险的障碍;四、修订有关不定时工作制的规定,明确不定时工作制的每日和每周的工作时间上限,防止平台对劳动者超时超负荷的工作要求。

互联网平台经济要健康发展,就必须在平台用工效能和平台劳动者权益之间达成平衡,兼顾互联网平台的高效率经营和平台劳动者权益的有效保护。而这需要多方共治来实现,包括互联网平台和平台劳动者,政府和工会,也需要理论界的积极参与,共同来应对互联网平台经济的挑战。

注释:

① 参见国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享经济发展报告(2020)》,http://www.sic.gov.cn/News/568/10429.htm 。

② 参见货拉拉官网——关于我们,https://www.huolala.cn/about_us.html。

③ 参见滴滴公司2022 年年报,https://ir.didiglobal.com/financials/annual-reports/default.aspx。

④ 数据来自《检察日报》,《外卖骑手权益保障的悲喜与共鸣》,https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202204/t20220428_555557.shtml。

⑤ 参见《北方商报》发布于腾讯网的报道《外卖小哥深夜猝死凌晨才被发现,新业态劳动者权益如何保障?》,https://new.qq.com/rain/a/20221121A08XDZ00。

⑥ 蓝鲸财经报道《饿了么骑手猝死、自焚等事件频发,外卖平台灵活用工及保险制度亟待完善》,https://www.sohu.com/a/445375696_250147。

⑦ 搜狐网报道《互联网新业态劳动用工与劳动争议法律观察报告|iCourt》, https://www.sohu.com/a/363825667_170807。

⑧ 根据劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12 号),判定劳动关系是否成立的三条标准是:(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。

⑨ 人民网报道《线上工作受到年轻人追捧(网上中国)》,http://finance.people.com.cn/n1/2022/0209/c1004-32348147.html 。

⑩ 《中华人民共和国劳动合同法》第68——72 条。

⑪ 参见新浪网艾媒咨询发布的《大学生群体数据分析:2021 年中国一线城市83.9%大学生有课外兼职》, https://k.sina.com.cn/article_1850460740_6e4bca4402000tfyb.html。

⑫ 参见标准排名研究院发布的《2016 网络约车司机生存状况调查报告》, http://n1.sinaimg.cn/finance/f1b9fe1f/20161017/58042ed287b2c.pdf。

⑬ 中国经济网报道《灵活用工渐成趋势,外卖骑手的社保“谁来保”?》 ,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1689050488832605881&wfr=spider&for=pc。

⑭ 见网易新闻红星资本局《调查|160 万外卖员之困:不是劳动者,仍然没社保,谁都不负责》一文,https://c.m.163.com/news/a/GNIOBP280511U 82T.html。

⑮ 《中华人民共和国工会法》第三条,《中国工会章程》第一条。

⑯ 新华社报道《(新华热评)网约车平台:请给公众一个解释》,http://www.xinhuanet.com/fortune/2021-05/07/c_1127414978.htm。

⑰ 《中华人民共和国劳动法》第33——35 条;《中华人民共和国劳动合同法》第51——56 条。

⑱ 参见美团公司发布的《美团2022 企业社会责任报告》, https://about.meituan.com/news/NN230517022001002。

⑲ 是指合作商所雇佣的骑手在配送过程中,从事与保险单所载明的、与合作商业务有关的工作而遭受意外,或者造成三者损失,而由合作商依法应承担的赔偿责任,由保险公司在保单约定的保障范围内负责赔偿的一种商业保险。

⑳ 腾讯网报道《尝试破局,美团拟试点“骑手职业伤害保障”》,https://new.qq.com/omn/20210902/20210902A03KW600.html。

㉑ 指众包骑手向保险公司缴纳一定金额的保费,当众包骑手在保险期限内遭受意外伤害或造成三者损失,保险公司按照保险合同的约定向众包骑手或受益人支付保险金的商业保险。

㉒ 详见美团被曝拖欠南京30 余名外卖员工资,称旧代理已承诺结清[EB/OL]. [2017-07-29]. https://www.donews.com/news/detail/4/2961887.html。

㉓ 顺丰控股《2022 顺丰控股可持续发展报告》第99 页,https://www.sf-express.com/chn/sc/sustainable/company。

㉔ 详见顺丰控股2022 年年报, https://sf-express.com/chn/sc/investor?menu=report。