甘为人作嫁衣

华夏(1923-2019)是美术编辑和美术研究一身兼的老前辈。无论是美术编辑工作还是美术研究工作,华先生的资历都很老。他是新中国第一本美术专业刊物《美术》杂志创办初期的重要成员,早在上世纪50年代就担任《美术》编辑部主任,后来又数年任该刊主编。华夏又是中国艺术研究院美术研究所资深研究员,曾任近现代美术研究室主任,发表过大量美术评论,著有《形象化的能手》《当代美术片论》《美术论评及其他》等著述。

华老又是《美术观察》杂志的老前辈。《美术观察》的前身是《美术史论》,华老是《美术史论》的副主偏,曾多年协助主编王朝闻先生。我进入《美术观察》编辑部时,华老已离休,但他非常关心《美术观察》,常提出一些编刊建议。编辑部的同仁也非常尊重这位老前辈。晚年的华夏,可谓宝刀不老、老当益壮,一直为美术事业发挥余热。在中国美术家协会和中国艺术研究院的一些学术活动中,常见到他的身影。华老给我留下的印象是:坦诚、热情、敢于直言,且学养深厚、思维缜密,更是一位重感情的厚道人。他与王朝闻相处几十年,甘心情愿当助手。无论是早年协助王朝闻编《美术》杂志,还是后来协助王朝闻编《美术史论》,华夏均诚心敬意当助手,深得王朝闻信任。华夏非常敬重王朝闻,王朝闻也非常关心支持华夏。在长期的交往中,两位老人建立了深厚的感情。王朝闻健在时,我曾几次在王老家中碰到华夏,亲眼见到两位老人促膝而谈的情景。王老病中时,华老数次去医院看望。在王老谢世后的追思会上,华老追忆与王老在一起的激情岁月,声泪俱下,感动了所有在场的人。

既编杂志又写文章,编辑工作与研究工作并重是华夏的特点。从新中国成立初期开始,他在编发稿件为别人作嫁衣的同时,写了大量的有影响的评论。华先生的评论,立足艺术前沿阵地,针对问题,激浊扬清,所论题旨明确、思路清晰、逻辑严密。特别是坚持以理服人的诚恳态度和平易流畅、简洁通达的语言风格,形成了鲜明特色。他对潘天寿、林风眠、张大千等艺术家的研究,分析深入,论述得当,能提出独到见解,显示了深厚的理论功力,很为后学所叹服,现已成为画家个案研究的范例。

华老又是一位伯乐,善于发现人才,多方扶持有才华的基层美术工作者。他曾对我说:“基层美术工作者很辛苦,对美术事业的发展起着重要的作用。基层美术工作者有才华的人不少,我们应及时发现推出。”我在编辑《美术观察》时,多次收到华老推荐有才华的基层美术工作者的信函。

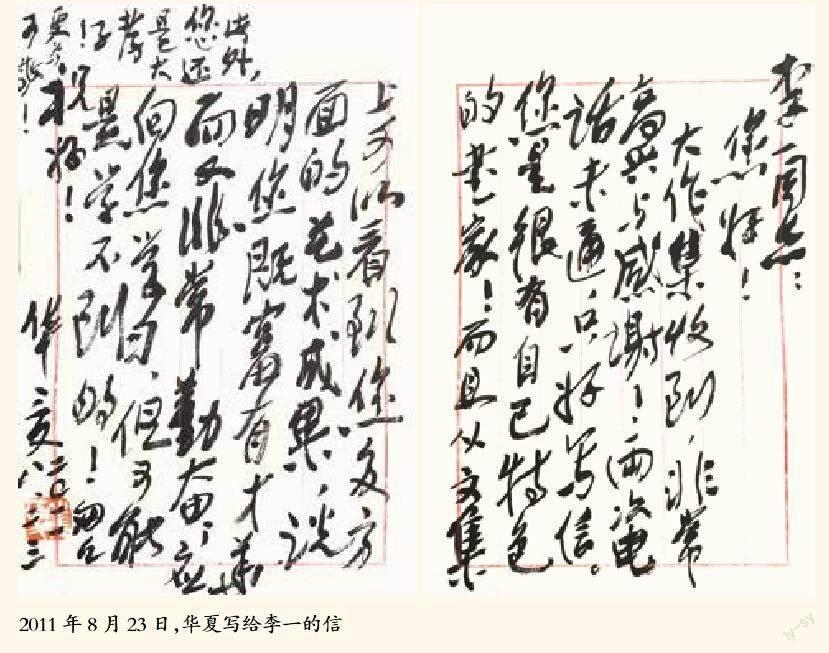

现存华夏信札八封,他写信所用工具或毛笔、或钢笔、或圆珠笔,所用纸张或八行笺、或公文稿纸、或宣纸。八封信,最早的写于1998年,最晚的写于2015年,内容多与推荐青年画家有关。比较有意思的是,华老这八封信,从时间上来说,前四封信用钢笔写在公文稿纸,后四封信用毛笔写在八行箋上,有着先钢笔后毛笔的变化。这可能与他晚年画传统水墨画有关,华老晚年画了不少有趣的水墨画。

谈我书法的一封信写于2011年8月23日,是接到《画沙绪语——李一书法评论集》后的回复。信中写道:

“您是很有自己特色的书家,而且从文集可以看到您多方面的艺术成果。说明您既富有才华,而又非常勤奋。此外,您还是大孝子,更为可敬。”

华老不是书家,他也从来未把自己当书家。但他自觉地延续着翰墨传统,用翰墨充实生活、陶冶情操。从书法的角度看,此信写得酣畅淋漓、自然而然。至于文字内容,华老主要是出于鼓励,说我的书法有“自己特色”,其实,我还在寻找特色的路上。至于“大孝子”,则更不敢当。父母健在时未能尽孝,现在父母已谢世多年,树欲静而风不止,子欲养而亲不待,思来黯然神伤。

读信,更加思念甘为人作嫁的华老。