张秀青与陈吉茂:最适合彼此的藏家与泉商

孔祥祥 郑爽

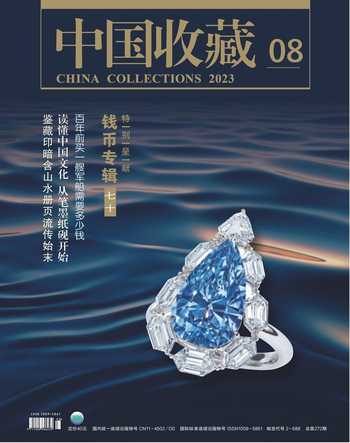

本钱币专辑得到中国收藏家协会钱币收藏委员会特别支持。

今天的钱币收藏市场上,人们关注更多的是有多少新纪录诞生、有多少新藏家入场,快速更新的数字令人目不暇接,一次次的拍场狂欢塑造了一个全新的收藏时代。然而,日益活跃的市场犹如翻滚汹涌的浪潮,将往日的痕迹一一冲刷殆尽。大家是否仍记得,曾几何时,钱币收藏市场的另一番模样。

循着旧日的踪迹,《中国收藏》杂志专访了资深钱币收藏家、钱币商陈吉茂先生。作为台湾钱币市场辉煌期的亲历者和见证者,陈吉茂带领我们穿越时光的斑驳,重回那些令人难忘的岁月。

“张秀青是我这辈子最大的贵人,也是最好的朋友”

“钱币是你的兴趣、你的爱好,你可以用你的爱好来混口饭吃。我觉得这是很幸福的事,你的工作就是你的爱好,这太棒了!”谈到自己为之终身以赴的事業,陈吉茂的言谈之间流露出孩童般的喜悦。

当他在十一二岁第一次对钱币产生兴趣时,大概不会想到,十年之后,钱币会让自己“ 混口饭吃”,而且这“饭”一吃就已吃了大半辈子。

作为亲历者与见证者,资深钱币收藏家陈吉茂见证了钱币收藏市场的起起伏伏。

上世纪70年代,台湾经济迅速腾飞,人们的口袋逐渐鼓起来,随之而来的便是收藏市场的复兴。其中,钱币也开始为越来越多的人所关注。当时台湾的钱币杂志辟有交易板块,持有者可以通过杂志社进行买卖流通。低买高卖,赚取差价,让陈吉茂在工作之外多了一份收入。逐渐掌握了更多钱币知识、交易窍门之后,陈吉茂干脆辞掉工作,正式开店,成为台湾最早的钱币商之一。

作为钱币交易流通的中间环节,钱币商既要有进货渠道,更要有相对稳定的销货渠道。幸运的是,陈吉茂很快便结识了资深钱币收藏家张秀青。

“他(张秀青)真的是我这辈子最大的贵人,也是最好的朋友。”提到张秀青,陈吉茂难掩激动。

大约有近十年的时间,陈吉茂的店就开在张秀青家族所经营饭店的地下一层商业街。每天中午,张秀青都会来找陈吉茂一起吃饭、聊天。

“我每天中午都陪他吃饭,等于是蹭他的饭吃。他常常会问:你最近怎么样,有没有赚到钱,有没有困难,有没有什么需要帮忙的?所以他也在提携后辈们,他看得上的人,他能帮就帮。从一开始认识,到这种关心、交往,最后就发展成,我心里面好像对他想要的东西很清楚,他也很清楚、很相信我。”这种多年交往形成的信任、默契,让他们的交易变得效率极高。在市场上碰到好的钱币,陈吉茂认为张秀青会喜欢,便一个电话打过去,大致形容一下品相,说明价钱如何;张秀青若是感兴趣,无需见到实物,便可以拍板买下。

“我一直觉得,收藏家与钱币商的关系,是收藏家在找他能够信得过的钱币商,钱币商也在找他能够看得起、能够很看重的客户。”陈吉茂觉得自己非常幸运,因为找到了最适合自己的收藏家;而在与张秀青的交往中,他也可以感受到,自己应该也是张秀青认为最适合他的钱币商。

“只要找到适合他的货,不用担心卖不掉”

1997年张秀青(右)与陈吉茂(左)合影(图由陈吉茂提供)

惺惺相惜、默契携手的背后,一定有着共同的价值观和收藏理念。对于陈吉茂来说,张秀青不仅是贵人、是朋友,也是最好的客户。

作为台湾最资深的钱币藏家之一,张秀青本人的钱币知识储备非常充分,清晰地知道自己的需求,因而与陈吉茂的沟通便十分顺畅。彼时的陈吉茂,几乎只需要为他一个客户服务。“我只要拼命地在外面找货,只要找到适合他的货,不用担心卖不掉。”

在采访中,陈吉茂拿出自己的“压箱底”宝贝,每一枚机制币都来头不小。

1989年,陈吉茂得知英国知名的中国钱币收藏家伊莱·瓦力特(E l i Wa l l i t t)要出售一批藏品,便询问张秀青是否有购入的打算。得到肯定答复后,陈吉茂立刻飞往伦敦。见到这批藏品总计2 0 0余枚,品相一流。逐个查看并记录价格后,陈吉茂当晚就整理出张秀青会感兴趣的币种,并在电话中确认其可接受的价格。也就是说,在这批钱币尚未到手之前,陈吉茂就已算出能够售出的价钱。张秀青的信赖与肯定,给了陈吉茂洽谈交易的底气。有了这份“踏实”,陈吉茂才能够在接下来与对方的谈判中占有更大的主动权。

因为是私下交易,讨价还价是一个漫长而艰辛的过程。陈吉茂不动声色,价钱谈不拢,他就摆出“算了”的姿态,前往瑞士参加钱币展销会。最终,对方给出了符合他心理的价位,整批货一共花了110万美元。而事实上,其中仅已经“预售”给张秀青的货,就已经价值10 0万美元。陈吉茂与张秀青的这种交易方式,让他“压货”的压力大大降低。

当时的张秀青,有魄力,有财力,收藏体量很大,即便已经拥有的币,再遇上还是会买。更加令人感佩的是,张秀青会明确地告知陈吉茂,这个币可以先拿去问其他客户,或者去拍卖,如果没人要、卖不掉,那么就拿回来,他来买。这样暖心的行为,相当于了却了陈吉茂的后顾之忧,这种甘愿“兜底”的气概也让陈吉茂始终对他感恩和敬重。

“对现在新的价格,我们没办法跟上他们的脚步”

在陈吉茂的“助攻”下,到上世纪90年代时,张秀青的收藏体系已经完备,终成一代大家,而陈吉茂也开始寻找其他机会。

2000年左右,大陆的钱币收藏市场快速崛起,新藏家层出不穷,陈吉茂也敏锐地觉察到这一趋势,逐渐将自己的主要业务转移到大陆。

与台湾相比,大陆拥有更为广阔的市场,年轻藏家、外部资本的持续涌入,不断推高着钱币价格,也加速了市场流通。从前,进入市场的人大多是出于自身对钱币的喜爱;而现在,有相当一部分买家只是出于投资目的。令陈吉茂深感无奈的是,很多人買入一件藏品,持有一两年便卖出,甚至有些买家的持有期仅仅从春拍到秋拍,一年之内,两次转手,藏品便身价倍增。这几乎颠覆了他几十年来对“收藏”的认知;而不断上涨的价格,也令他渐渐望而却步。

“ 对现在新的价格,我们没有办法跟上他们的脚步。”陈吉茂以湖北一两双龙小字为例,数年前他曾以1. 8万元的价格售出过一枚,如今到市场上一看,两三百万元起拍。如此的价格走势让陈吉茂这样的“ 资深”人士无从下手——因为资深,知道钱币市场近几十年的发展,了解各种钱币的价值和增长空间;同样因为资深,看不懂当今钱币市场飙升的缘由,不敢对曾经触手可得、如今已是天价的钱币轻易出手。新藏家没有过去的“包袱”,可以自由无碍地在以百万元计价的浮动区间交易获利;老藏家则陷在过去的认知“ 旋涡”中,怎么敢花2 0 0万元买进曾经价值2万元的藏品?

在这个新老藏家交替的时代,“既然我们已经买不动了、买不下去了,只能把我们手上以前存下来的东西拿出来卖,卖完就结束了”。尽管可能获利颇丰,但陈吉茂在说出这些话时,依然难掩无奈。

“对现在钱币市场的价格,我一方面高兴,涨了这么多;一方面也很失落,我们已经没有能力再像以前一样在拍卖场上呼风唤雨了。”曾几何时,张秀青是全世界收藏中国机制币首屈一指的藏家,陈吉茂作为他的“代理人”,自然风光无限。然而时过境迁,今天的钱币市场早已变了一副模样,像张秀青、陈吉茂这样的先行者,已经成为钱币收藏史上的“传说”。但正是由于他们的存在,才为中国钱币市场的崛起打下根基;他们的热爱与执着,永远是钱币收藏最核心的意义。

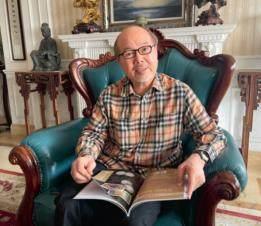

在陈吉茂的家中,最新的钱币拍卖图录、钱币期刊以及钱币书籍被摆放在客厅茶几上最显著的位置。图为陈吉茂正在翻阅《中国收藏·钱币》。