读懂中国文化 从笔墨纸砚开始

陈曦

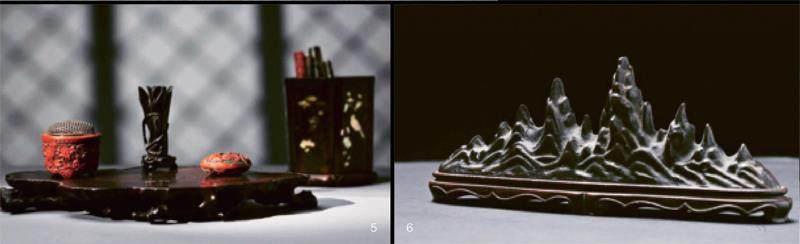

1明黄花梨百宝嵌笔筒 2根据明代高濂《遵生八笺》复原的书房空间。3明紫檀嵌玛瑙匝杯 4明清毛笔一组

5明代香道具一组 6宋,元笔架山

7清灵壁石山子 8明黄花梨香几

提到文房,人们往往会下意识联想到“四宝”——笔、墨、纸、砚。其实在中国千百年的文人书斋中,除了此四宝,还藏着超出想象的乐趣和无限宽广的天地。对于如今不少文人学者、藏家、艺术家来说,文房书斋依旧是生活中最重要的空间之所在,而古代文房器物也是他们案头必不可少的陪伴。

在满足阅读、工作需求之外,文房中的清供雅玩、一草一木都寄托着中国人的精神世界、审美意趣。作为中华文明的重要内容和载体,文房背后映射着中华民族千年来的文化观念和文明意识,承载着民族基因中对美的感知、对生活的态度、对世界的思索。

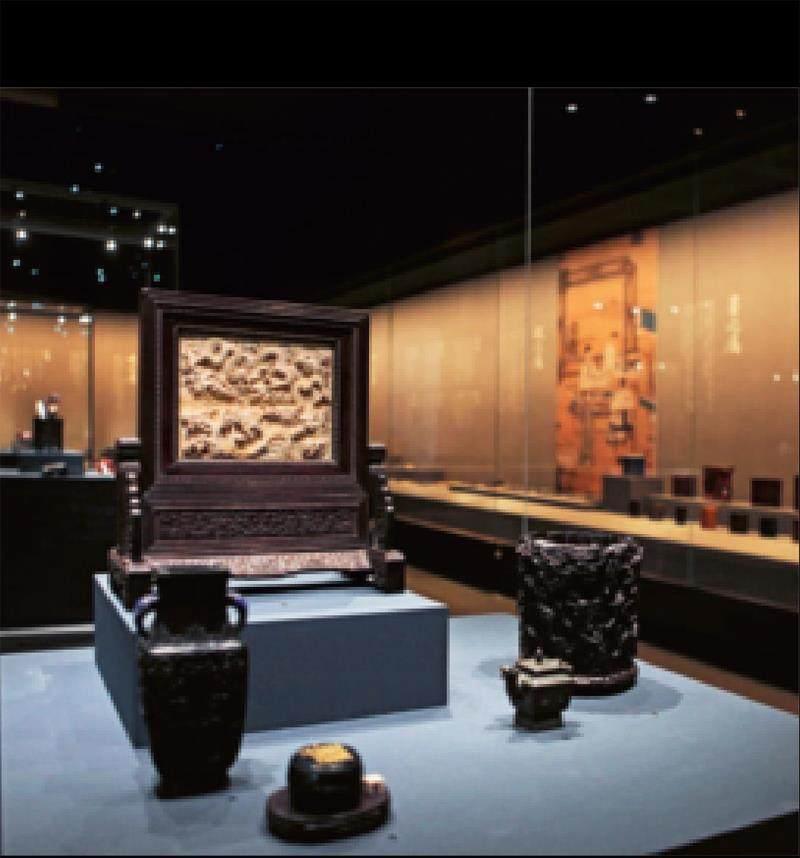

最近,一场“赓续文脉——中国文房艺术展”吸引了数万人走进中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆,他们赶赴的是一场多达600余件,套文房器物荟萃的“雅集盛会”,在960平方米的展厅中,各个门类、品种的文房器物融古汇今、琳琅满目,涵盖哲学、美学、家居、音乐、香道、养生等诸多领域。

从先秦至明清各个朝代的毛笔,看书写工具之演变;从唐宋五大名砚——甘肃洮河砚、广东端砚、安徽歙砚、山东青州红丝砚、河南山西澄泥砚,以及纸镇、界尺、书刀、臂搁等用具,品案头之讲究;包括古琴、赏石、奇木等清供,香具、茶具、酒具等雅玩……来自全国各地知名藏家珍藏的文房佳器难得齐聚。现在,不妨通过展品“走进”古代文房一瞧究竟,感受文人有多会“玩”!

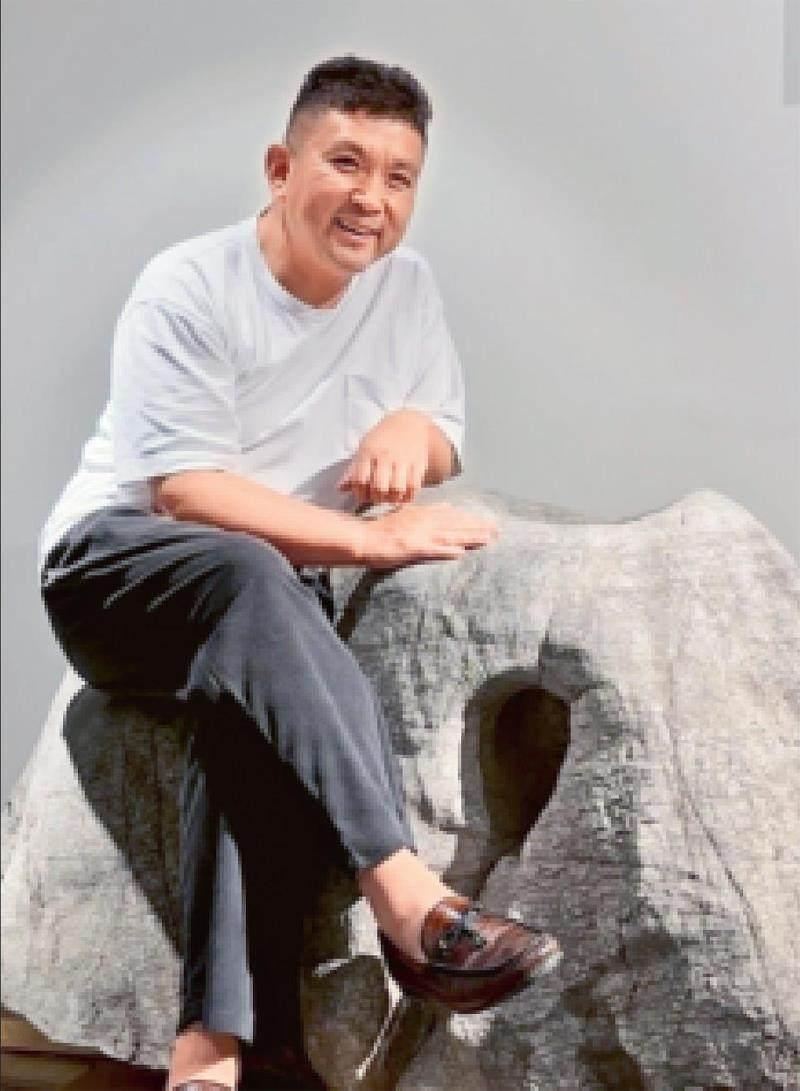

刘传俊 收藏家、中国文房四宝协会文房雅玩专业委员会主任

这场特别的“赓续文脉——中国文房艺术展”,由文房收藏家刘传俊担任学术主持,他同时也是中国文房四宝协会文房雅玩专业委员会主任。有着30年收藏经历的他,花十年时间研究打磨出一套《文房》系列书籍,几乎涵盖文房体系收藏所有门类,还将文房书斋体系器具体划分为文具类,清玩、雅玩类,清供、清赏类,动使类及其他类。

日前,《中国收藏》杂志记者邀请刘传俊做了一次专访,相信通过他的介绍,读者能更深入地了解文房文化的知识和趣味。

《中国收藏》:此次展览呈现的器物丰富性超出了不少人对文房的想象,您能为我们解释一下“文房”的概念吗?

刘传俊:“文房”并不仅仅指传统意义上的文房四宝,或是相关的一些书写辅助工具,其实可以把它理解为一个空间概念,以及中国传统文化中的一个体系、文化的一种载体。正所谓“器以载道”,承载着中国文脉的文房器物是载道之器。它们与文人的关系非常密切,就像朋友一样,甚至比朋友还要密切。宋代文人苏舜钦曾说道:“明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。”古人以文房作为陪伴,表达自己的情感,在文人笔会时分享新入手的文房用具,于器物上留下友人的铭文,书写自己喜欢的作品,都是人生_大乐趣。

例如在此次展览进门处,我们展出了南宋林洪《文房图赞》的复制品,里面记载了18种文房器物,可以看到宋人将它们拟为“十八学士”,予以它们官职、姓名,还描绘了图像、题写了赞文。到了元代,罗先登《续文房图赞》在宋人的基础上又增加了18件器物,当中还有弓箭、宝剑、茶具等非常好玩的东西。它们为何也被纳入文房,可能會让很多人都感到不可思议。可以明显看到,随着时间的推移,从宋至元的文房中增添了不少文人怡情的清玩,这里不再是一个书斋、一个十年寒窗的清苦之地,而变成了一个个人的世界、清修的场所,或是与朋友聚在一起畅所欲言的待客之地。到了明代,顾元庆在《十友图赞》中增加了酒葫芦、竹榻、如意等他喜爱的文房器物。包括屠隆《考盘馀事》、高濂《遵生八笺》、陈继儒《妮古录》、文震亨《长物志》等,通过这些描述古代文房器物、场景的史籍资料,可以看出宋明时期尤其是晚明出现了很多有钱有闲又有文采、品位的清客或文人,他们不愿意入世,而选择归隐山林或是“大隐隐于市”。这样一些历史人物在不断地增加中国文房的品种,丰富它的内涵。所以,我们这次展览当中有一些平时很少被人熟知的,甚至是大家认为本不属于文房的器物展出,正是为了让人们更全面、深入地了解中国文虏文化。

《中国收藏》:这次展览展出了600余件/套文房器物,它们有何来头和看点?

刘传俊:这次展览并没有将所有古代文房按照历史1:1地呈现,而是突出对我们现在生活有启发的视角,以及文化行业发展创新中可以借鉴的符号和标记。这些展品更偏于体现明代文房意趣,因为明人的书斋、器物、家具等其实是在追摹宋代之风,也进行了一些改良,更能代表中国传统文人的审美情趣。

展览中亮相的部分展品由“可园”提供,还汇集了来自全国各地收藏家朋友们的文房精品。比如在墨这一单元,集结了南北两位古墨收藏家的藏品,砚台单元则综合体现了国内四五位收藏家藏砚精品。在古琴单元,唐、宋、元、明、清五床古琴一字排开,它们出自马俊昌先生和他的徒弟们的收藏。还有作家、收藏家艾丹收藏的建盏、古玉,海岩带来的文房清玩系列藏品,以及小孤山馆的赏石、山子等。

我们这次还重点呈现了明代高濂《遵生八笺》中描述的一间明代书房,当中布置的13件古典家具由尚心草堂提供,配以一些我收藏的小件文房器物,让观众置身于真实的明人书斋中。此外,此次还展出了牧心斋的香炉、大观堂的盆景,包括其他收藏家朋友提供的古籍善本、先秦到魏晋时期的毛笔复制品等。正是有这些好朋友的鼎力襄助、无私奉献,才能这么陕呈现一场如此精彩的展览,无论是从展品的质量、丰富性,到展陈的规模、创意等方面来看,确实是非常难得一遇的。所以,马未都先生说这是近几十年文房专题最大规模的一次展览。

还有一些最近来参观的专业人士指出,瓷器、金石等相关文房品类在展览中涉及较少,这也是非常好的建议。由于要兼顾到当代文房展示、观众互动区域等,面积有限加上筹备时间紧促等种种现实因素,我们没办法完整体现所有文房品类,但未来如有机会还将会进行补充。

《中国收藏》:关于文房器物的评价,不同时代、不同人群也有不同的审美喜好和标准,您如何看待?

刘传俊:我觉得文房收藏、审美标准大多带有个人偏好,哪怕是在明代,文人对文房用具等器物的雅俗之辨也有不同观点。比如说《长物志》里,文震亨动不动就说“不雅”“可弃之”,或是“俗不可耐”。例如他认为六棱、八棱的笔筒俗不可耐,笔鼓、笔屏可弃之。每个时代的人对同一件器物的审美标准,与他受的教育、家庭环境、人生经历等都有关,不可能实现完全统一。而在当时被认为是不美的东西,用我们今天的眼光来看可能就是美的。

审美的层次、标准不统一是每个时代都会有的现象。从古今维度来看,肯定无法统一,而当代也没法统一,如果整齐划一那就麻烦了。所以,就此次展览而言,不可能每一位观众看了都认为这些器物是美的,或是有“器以载道”作用的。可能有人会说,这件铸铁的大茶碾为什么会是文房器物,还摆到了重要的独立展柜里?现在都没人研墨写字了,还展出那么多古墨有什么用?真的有必要恢复一间明代的书房吗……肯定会有这样的声音出现。

随着生活环境、空间的变化,人们对器物的需求、审美与古人不太一样。所以,我们尝试打造古代文房器物与现代生活场景混搭的空间。如今书房里常用的电脑、打印机等设备也可以与明代书斋里的家具放在一起,这些文房器物与当代生活还是能巧妙地融合在一起的,并不违和。

《中国收藏》:放眼收藏拍卖市场,文房杂项板块的比重逐渐增加,备受藏家青睐,您有没有感受到文房收藏越来越受到重视?

刘传俊:对,其实这些年文房一直都很受藏家重视,拍卖市场上一些非常好的文房器物价格屡创新高,这就说明我们收藏家群体整体的审美,对作为中国传统文化载体的文房的重视程度在不断提高。以前,大家都奔着书画作品等传统的艺术门类去,这占据了整个拍卖市场多半的成交额,当然,书画也属于书斋的“琴棋书画”之列。但我们现在很高兴能看到,除了主流艺术品之外,大家对一个小水盂、小笔筒,甚至一管笔等被归为杂项的小玩意儿越来越重视了,尤其是品質特别好、有文化内涵的器物。

而且,这几年一直有朋友在做文房专项相关的书籍,包括一些综合性的文房资料的整理和出版,也在提升公众对文房知识体系的认知上起到了辅助作用。说白了,人们越玩越“明白”了,等到越玩越明白的时候,就会有自己的目标,所以文房精品也会越来越被重视。

《中国收藏》:热爱文房的群体,他们大概都是什么样的年龄阶段或背景,您有没有关注过?

刘传俊:当然,收藏文房器物的大部分是35岁以上的藏家,如今90后乃至00后也加入进来了,我在朋友圈就看到了一个热爱古器物的00后,不过人数还不算多。我希望通过这样的文房艺术展,以后会有更多00后对中国古代文房体系更加重视。

我在展览现场也观察到,有很多观众都是孩子们、年轻人,而且他们看得很认真。每次我到现场做讲解时,后边总是跟着一堆人听,而且都听得很认真,有的还要来加微信跟我交流,我觉得这是一个很好的现象。年轻人愿意去看这场展览,说明他们并不讨厌这些展品。

此次展出的大部分器物展现了文人审美情趣,也更接地气,让老百姓觉得这些器物跟自己也有关系。比如一组小童子、小动物造型的砚滴,会联想到邻居家的小孩、路边的小动物;看到毛笔,想起我爷爷就有这样的一款毛笔,会觉得更亲切。观众会产生一些联想,还可以现场参与互动,因为不少器物是裸展,还有非遗传承人现场制笔,引发不少人围观,特别是孩子们还会在互动区排队体验写毛笔字。

《中国收藏》:文房是否从只属于文人、读书人关注的一个小众领域,变得逐渐大众化了呢?

刘传俊:这次展览日均参观人数将近5000人,大大超出了我们的预期。我们原本预计一天有一到两千人来看展就已经很厉害了,还有很多朋友告诉我想去看展,却根本预约不到门票,太火爆了。

其实,我们生活当中很多事物都与文房有关,任何人只要上过一天学、拿过一天笔,就与文房产生了关系。那么,笔是怎么制作出来的?中国有多少种笔?什么样的笔好?写字时要用到桌案,那么桌案有何历史?对于书法爱好者来说,用墨汁也好,研墨书写也好,纸、墨、砚的历史,多多少少都应了解一些,才能真正意义上做到传承中国传统文化。要有文化自信,首先得先了解中国文化,才能去弘扬文化,赓续文脉。

“水利万物而不争”,中国传统文化具有强大的包容性,才能够—直绵延到现在。我们用手中的中国毛笔书写了几千年的汉字,可能朝代有更迭,字体在演变,但从未断绝。笔毫虽看上去柔软,但能写出真草隶篆等或刚劲或狂放的字体,生动表达文人当时的心隋。

要让年轻人、让孩子们更喜欢中国传统文化,首先得从我们现在做起,然后影响到身边的朋友,影响到下一代,通过一个个的个体,来影响一整个群体。我看到现在很多历史题材影视剧里的台词、礼仪,包括书房场景的布置都越来越专业了,不像以前让人哭笑不得,这就是一个非常好的进步。

《中国收藏》:您收藏文房已有二三十年的经历了,对于对文房产生兴趣、想要开启文房收藏的年轻人,您有什么想说的吗?

刘传俊:我在35岁以前其实不爱看书,那时为了拼命挣钱到处跑,过着放荡不羁的日子,将自己“扔”出去了。突然有一天年龄到了,阅历也到了,就想着我得“回归”了。而等决定回归的时候,就会思考我该做点什么,于是就开始看书,做自己觉得有意义的事。

我觉得年轻人甚至可以更早一些觉悟,更早给自己一个定位或者回归,了解中国传统文化,了解中国文房文化,多看一些有益的书。不_定现在就要开始玩收藏,可以先从认识笔墨纸砚,从写好、认好中国字开始。我刚开始读书的时候也特别费劲,查资料涉及到很多古文、繁体字,但我现在基本上能够很顺畅地阅读和书写了。年轻人应有毅力和决心才行,重视中国文化从现在就做起,平时可以少刷手机、看视.频,多看—些关于传统文化的好的书籍,从文化当中汲取养分。(注:本文部分图片由中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆与刘传俊提供。)