中国—东盟自贸协定的农产品贸易效应评估分析

杨 静,刘艺卓,尹文渊

(1.农业农村部 农业贸易促进中心,北京 100125;2.商务部 国际贸易经济合作研究院,北京 100710)

一、引言

中共二十大报告明确指出,中国将深化同周边国家友好互信和利益融合。东盟历来是中国周边外交的优先方向,也是中国第一大农产品贸易伙伴。自中国—东盟自贸协定实施以来,双边农产品贸易快速发展,为促进双边农业经贸全面合作奠定了扎实基础。中国和东盟国家领导人已共同决定,2023年为“中国—东盟农业发展和粮食安全合作年”,将为进一步深化双边农业合作创造新机遇。作为中国对外商谈的第一个自贸协定,研判中国—东盟自贸协定实施对中国宏观经济和农业发展的效应,对中国农业政策和自贸协定农业谈判方案的制定具有一定的借鉴意义。

中国—东盟自贸区建设始于2002年签署《中国—东盟全面经济合作框架协议》。双方分别于2004年、2007年和2009年签署《货物贸易协议》《服务贸易协议》和《投资协议》,并于2010年1月1日全面建成中国—东盟自贸区。为进一步促进双边经贸合作,双方于2015年11月22日签署《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国—东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》,并于2019年10月22日对所有协定成员全面生效。

目前,多位学者对自贸协定的经济影响进行了分析,以宏观层面[1-3]和制造业、服务业等领域[4-6]的研究为主。针对农业视角下自贸协定的影响,采用了不同的研究方法对自贸协定的农业经济效应进行了预判和评估。刘艺卓等[7]预判了中韩自贸协定实施对中国农业的影响。王艳枝[8]采用引力模型测算了中澳自贸协定对中国乳制品进口的影响。刘芳菲[9]分析了日欧经济伙伴关系协定对日本农业的影响。蔡海龙等[10]通过GTAP模型测算了TPP对中国农业的影响。王妍霏[11]分析了中国自新西兰农产品进口格局与自贸协定升级的关系。总体来看,现有研究为中国自贸协定农业谈判提供了一定的参考建议,但目前对自贸协定的研究对象多以全行业为主,且以定性研究为主,在农业领域还有进一步深入研究。

本文将根据中国—东盟自贸协定农产品降税进程,梳理双方农产品降税模式和自由化水平,对比分析自贸协定实施后双边农产品贸易变化情况,采用引力模型,从进口和出口两个方面检验中国—东盟自贸协定对中国农产品进出口的影响,并提出相关建议。

二、协定实施前后农产品降税及贸易情况

(一)农产品降税情况

中国—东盟自贸协定是中国对外商谈的第一个自贸协定,双方在农业领域均做出了较大的开放承诺。

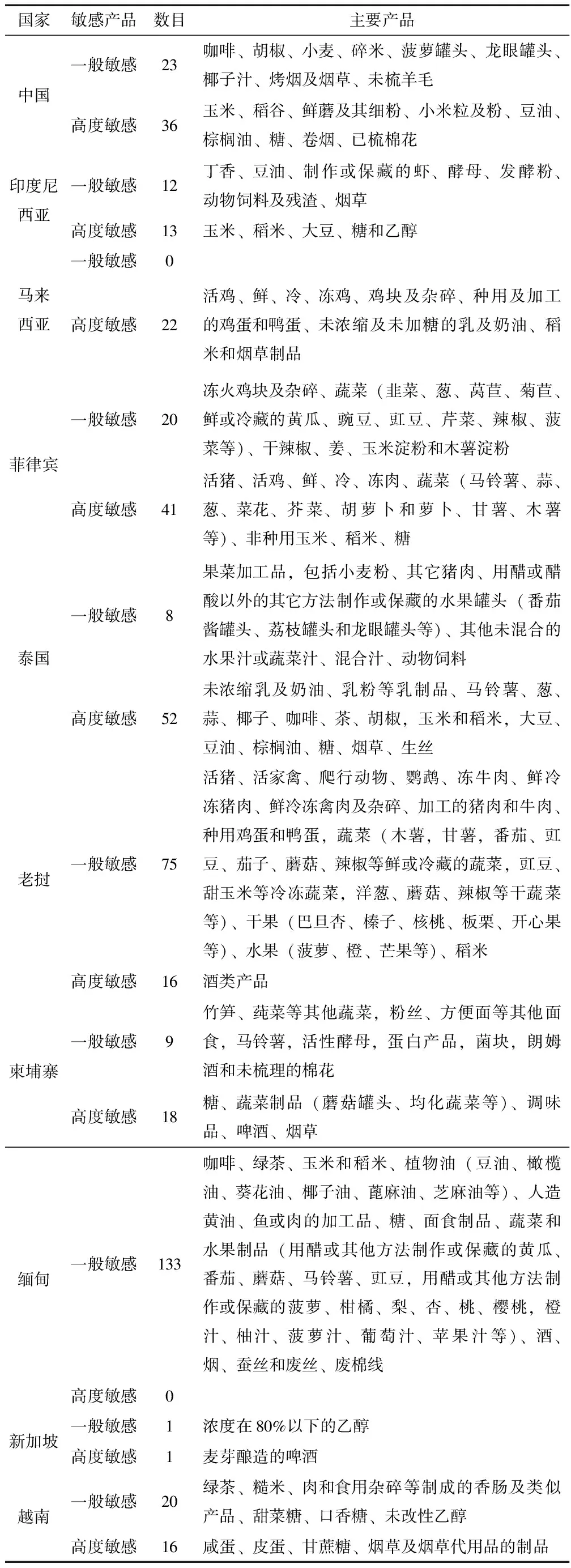

一是货物贸易分阶段进行降税,所有农产品减让已于2020年全部完成。2003年中国—东盟完成早期收获计划谈判,所涉产品自2004年起开始降税,范围主要包括税则第1—8章的农产品,如畜产品、水产品、乳品、果蔬等。从东盟内部看,泰国等6个老成员国早期收获产品截至2006年全部降为零,越南等4个新成员国享受更长过渡期,最迟于2010年全部降为零。2005年起正式实施《中国—东盟货物贸易协定》,将产品分成正常产品和敏感产品两大类,正常产品最终降为零,敏感产品最终不需要实现零关税,目前货物降税安排所有已于2020年执行完毕。

二是农产品降税是双方农业领域开放的重要组成部分。中国—东盟协定项下,中方做出巨大农产品关税减让承诺,其中小麦、大米和玉米部分税号2015年降至50%以下;黑麦、大麦、燕麦等谷物2009年降为零;麦芽、玉米淀粉、面筋等谷物制品2010年降为零;未梳棉花2018年降至5%;大豆、油菜籽、葵花油等2009年降为零;花生、葵花籽、芝麻、花生油、橄榄油等2010年降为零。这也是中国首次在自贸协定中涉及关税配额产品的关税削减。东盟成员同样对其敏感产品做出减让承诺,如泰国对其稻谷、大米、烟草、咖啡等高度敏感产品的关税2015年降至50%以下,印度尼西亚等其烟草等一般敏感产品2018年降至5%以下,菲律宾对其食糖等高度敏感产品2015年降至50%以下,越南对其糙米等一般敏感产品2020年降至5%以下。

三是总体上双方农产品减让较为平衡,基本实现互利互惠。根据协定安排,中方94.5%的农产品税目针对东盟实现零关税,包括东盟有极大出口利益的榴莲、香蕉、荔枝等热作农产品;东盟成员中,新加坡100%取消农产品关税,印尼、马来西亚等成员95%的农产品税目对华取消关税,其余成员80%以上的农产品税目对华取消关税,包括鲜苹果、鲜葡萄、鲜梨、蘑菇、洋葱、鱿鱼等我方有商业利益的产品。尽管在货物降税方面,中国给予东盟较多照顾,多降、快降,东盟国家少降、晚降,但从农产品贸易发展实际效应看,基本实现了双向平衡和互惠互利。

表1 中国—东盟国家敏感产品数目及主要产品

(二)农产品贸易变化情况

东盟成员多为传统农业经济国家,自然资源充裕,优势特色显著,农产品贸易是中国与东盟双边经贸合作的重要内容。2017年,中国与东盟农产品贸易额首次超过美国跃居第一位,双方互为彼此最重要的农产品贸易伙伴。

一是农产品贸易规模迅速增长。2004—2022年,双边农产品贸易总额从58.3亿美元增至610.3亿美元,年均增速13.9%,高于同期中国对全球11%的平均水平。中国对东盟农产品出口从21.2亿美元增至240.6亿美元,进口从37.1亿美元增至369.8亿美元,年均增速分别达14.5%和13.6%,出口增速高于进口增速。2013年,东盟超越日本稳居中国农产品出口市场首位。2022年,东盟是中国农产品第一大出口市场,同时也是第三大进口来源地,仅次于巴西和美国。

二是中国对东盟农产品贸易逆差不断扩大。自早期收获计划实施以来,中国—东盟农产品贸易快速发展,中国一般处于逆差,逆差额约为20—40亿美元。近年来,在国内需求增长推动下,中国自东盟农产品进口迅猛增长,特别是木薯、大米、香蕉等进口量增长较快,逆差额迅速扩大。2021年逆差达到99.6亿美元,比上年增长2.1倍。2022年逆差继续扩大,突破百亿美元大关,达到创纪录的129.2亿美元,增长29.7%。

三是双方在农产品贸易产品结构上实现互补。中国对东盟出口主要是水产品、蔬菜和温带水果,进口主要是热带水果、木薯等,产品间的互补性对丰富双方市场供给起到了重要作用。对东盟出口以水产品(墨鱼及鱿鱼、鲭鱼、金枪鱼等)、蔬菜(蘑菇、大蒜、木耳等)、温带水果(葡萄、苹果、柑桔、梨等)等为主,2022年出口额分别为54.9亿美元、52.8亿美元和33.4亿美元,占对东盟出口总额的22.8%、21.9%和13.8%。自东盟进口以热带水果(榴莲、山竹、香蕉等)、水产品(对虾、鲶鱼等)和棕榈油为主,进口额分别为94.4亿美元、45.2亿美元和40亿美元,占自东盟进口总额的25.5%、12.2%和10.8%。

四是中国与泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚四国贸易占比超85%。从进口看,2022年自泰国、印尼、越南、马来西亚农产品进口额分别为125.9亿美元、103.7亿美元、60.9亿美元、38.9亿美元,占比分别为34%、28%、16%、10.5%,在中国进口来源地中分列第3、第6、第10和第15位。自泰国进口仅次于巴西和美国,主要产品为榴莲、木薯、番石榴、芒果等。从出口看,对越南、马来西亚、泰国、印尼出口额分别为59.1亿美元、54.1亿美元、48.9亿美元、28.4亿美元,占比分别为24.5%、22.5%、20%、11.8%,在中国出口市场中分列第5、第6、第7和第9位。

三、协定的农产品贸易效应评估

(一)模型选择

借鉴现有文献对贸易效应评估的相关研究,本文采用引力模型,选择中国与东盟国家农产品进出口金额作为因变量,农产品关税、各国GDP、东盟国家与中国的运输成本以及汇率等为自变量,从进口和出口两个方面检验中国—东盟自贸协定对中国农产品进出口的影响,关系模型构建如下:

进口模型:

lnimpit=α+β1lntcct+β2lnGDPit+β3lndisit+β4lnexrit+μi+θt+εit

出口模型:

lnexpit=γ+λ1lntcit+λ2lnGDPit+λ3lndisit+λ4lnexrit+μi+θt+εit

其中,i表示国家,t表示年份;lnimpit和lnexpit为被解释变量,分别用以表示中国自东盟国家农产品进口贸易水平和中国向东盟国家农产品出口贸易水平;lntcct和lntcit为核心解释变量,分别表示中国农产品进口关税水平和中国出口东盟国家农产品关税水平;lnGDPit表示各国经济发展规模;lndisit为东盟国家与中国的双边贸易的运输成本;lnexrit表示各国货币兑美元汇率水平。此外,α、γ为常数项;μi为国家固定效应;θt为时间固定效应;εit为随机扰动项。

由于双边贸易结构反映了基于各国比较优势的国际劳动分工,经济规模是影响双边贸易的核心要素,而物理距离的远近反映了对双边贸易交流阻碍作用强弱,决定着贸易过程中的成本费用。为进一步研究中国—东盟自由贸易协定框架下,经济规模、运输成本等对中国农产品贸易创造效应的影响作用,本文在进一步研究中加入了GDP规模差异、地理距离等变量与核心解释变量农产品关税以及各控制变量之间的交乘项对相关预期进行检验。

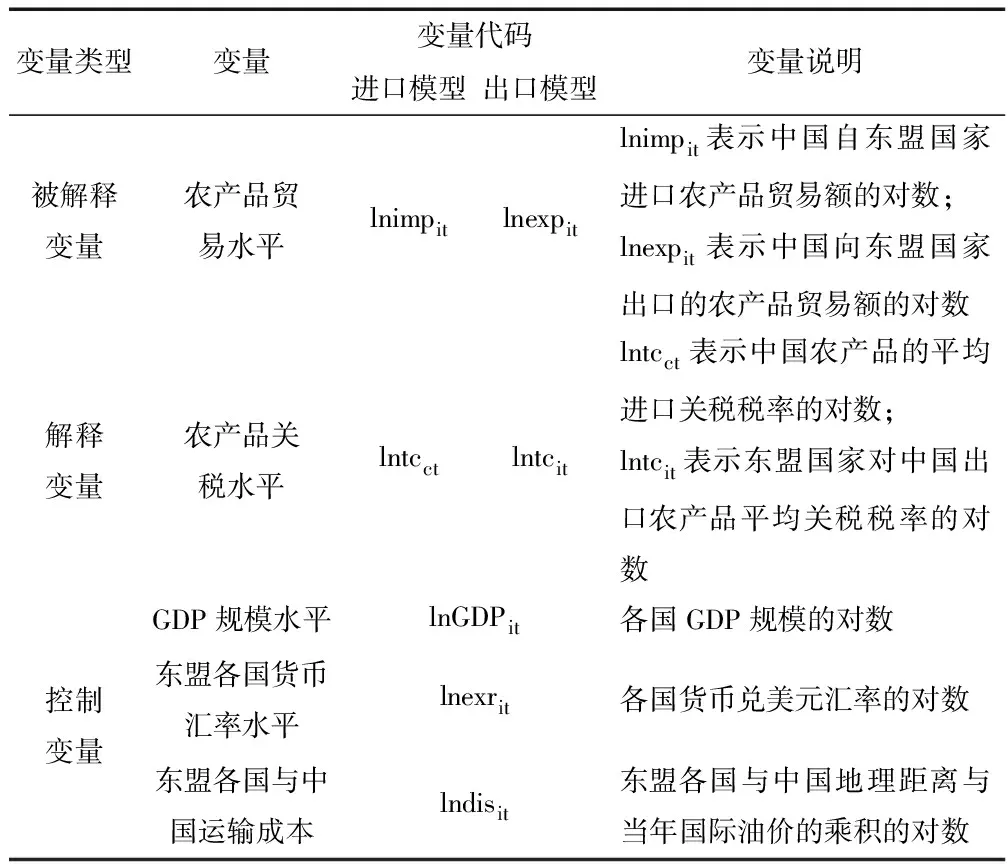

(二)变量的选取

中国东盟自贸协定是中国第一个签署的多边自贸协定,2002年启动并开始大福下调关税,综合考虑数据样本的充分性,本文选取1995-2021年中国和新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、缅甸、老挝、柬埔寨、文莱等10个东盟国家的数据作为研究样本。其中,lnimpit和lnexpit分别在进口模型和出口模型中表示t年中国自东盟国家i进口的农产品贸易额的对数和t年中国向东盟国家i出口的农产品贸易额的对数,为容纳进出口额为零的状态,根据学界普遍采用的做法,在原始进出口基础数据的基础上加1再取对数;lntcct表示t年中国农产品的平均进口关税税率的对数,lntcit表示t年中国农产品出口东盟国家i的平均关税税率的对数,同样为容纳进口关税税率为零的状态,在原始关税基础数据的基础上加1再取对数;lnGDPit表示t年国家i的GDP规模的对数;lnexrit表示t年i国货币兑美元汇率的对数;lndisit表示i国与中国双边贸易的运输成本,在相关的研究中通常采用各国首都的直线距离来计算两国的地理距离用以表示运输成本,但考虑到该指标不随时间而发生变化,为消除模型模拟中的共线性问题,在数据处理过程中采用实际地理距离与当年国际油价的乘积表示两国的地理距离,更好的反应两国间的贸易运输成本。

(三)数据来源及样本描述性统计

在本文采用的数据中,中国自东盟国家农产品进口额和中国对东盟国家农产品出口额来自中国海关统计数据;中国和东盟国家农产品关税相关数据根据WTO《世界关税概况》及中国—东盟自贸协定文本测算;各国GDP规模、各国货币对美元汇率来自世界银行世界发展指标数据库。此外,中国与东盟各国的运输成本采用实际地理距离和当年石油价格测算,其中,地理距离采用CEPII数据库中两国主要城市人口与距离的加权距离,石油价格采用WTI原油期货历年数据。表3列示了本文变量的描述性统计。可以看出,中国与东盟各国农产品进出口额、各国GDP规模水平、关税水平、各国货币对美元汇率、各国与中国的运输成本等指标最大值和最小值差值均较大,中国与东盟国家农产品贸易情况及相关的资源禀赋并不平衡。

表2 变量的定义及说明

表3 变量描述性统计

(四)实证分析

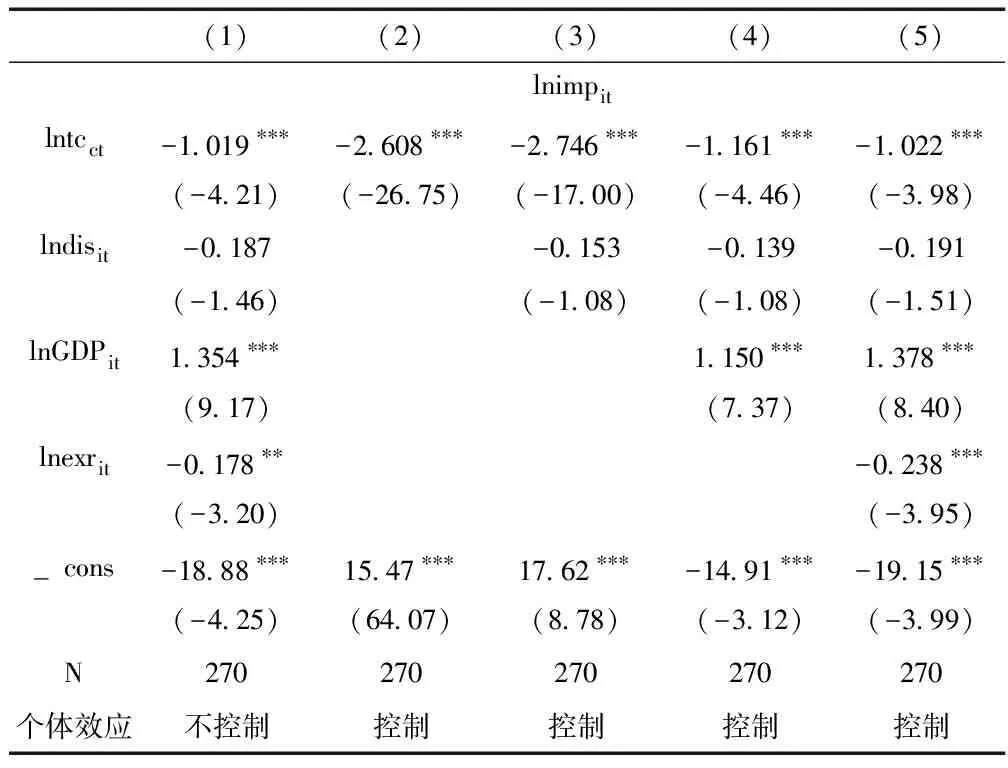

1.贸易创造效应

本文分别采用混合最小二乘法(POLS)和固定效应模型来检验中国—东盟自贸协定实施带来的分阶段关税减让对中国农产品进、出口贸易流量的影响。表4列示了进口模型的回归结果,其中(1)为POLS的回归结果,未对国别个体效应进行控制,结果显示,中国农产品进口关税水平在1%的水平下显著,符号为负,说明在控制物流成本、GDP规模水平、汇率等因素的条件下,中国农产品进口关税水平与中国自东盟国家进口农产品金额之间的线性关系显著,随着关税水平逐渐下滑,中国自东盟国家农产品进口额增长明显。(2)-(5)均为固定效应模型回归结果,对国别个体效应进行控制。模型(2)为在不加入其他控制变量的情况的回归结果,(3)-(5)中依次加入物流成本、GDP规模水平和汇率水平等控制变量,回归结果显示,中国农产品进口关税系数显著为负,始终在1%的水平下显著,且多数控制变量的显著性水平良好,除物流成本外,GDP规模、汇率水平均在1%的水平下显著。可以看出,中国和东盟国家签署和实施自由贸易协定,随着分阶段的关税减让逐步深入,关税水平不断下滑,中国自东盟国家农产品进口显著增长,关税每下降1%,中国自东盟国家的农产品进口额上涨1.022%。

表4 进口模型回归结果

表5列示了出口模型的回归结果,其中(1)为POLS的回归结果,未对国别个体效应进行控制,结果显示,东盟国家农产品进口关税水平在1%的水平下显著,符号为负,说明在控制物流成本、GDP规模水平、汇率等因素的条件下,东盟国家农产品进口关税水平与中国向东盟国家出口农产品金额之间的线性关系显著,随着关税水平逐渐下滑,中国向东盟国家出口的农产品金额增长明显。(2)-(5)均为固定效应模型回归结果,对国别个体效应进行控制。模型(2)为在不加入其他控制变量的情况的回归结果,(3)-(5)中依次加入物流成本、GDP规模水平和汇率水平等控制变量,回归结果显示,中国农产品进口关税系数显著为负,始终在1%的水平下显著;控制变量中GDP规模水平在1%的水平下显著,各国货币兑美元汇率水平在5%的水平下显著,东盟各国与中国的距离在10%的水平显著,模拟效果良好。与进口模型的趋势相同,中国和东盟国家签署和实施自由贸易协定,随着分阶段的关税减让逐步深入,关税水平不断下滑,促进了中国向东盟国家出口农产品,关税每下降1%,中国自东盟国家的农产品进口额上涨0.312%。

对比进口模型和出口模型可以发现,进口模型中,中国农产品进口关税的预期系数为-1.022,而在出口模型中,东盟国家农产品进口关税的预期系数为-0.312,说明中国—东盟自贸协定签署和生效后,相比于中国农产品出口,关税减让对农产品进口的促进效应更为显著,这与韩剑等[12]和魏景赋等[13]的研究类似,其原因一方面可能是由于中国较为早期的政策出口导向性更强,农产品出口基数大,因此在签订和实施中国—东盟自贸协定后,关税减让对农产品进口产生的贸易效应大于对促进出口的相对作用;另一方面,近年来,随着中国对外开放政策的逐渐深化,中国贸易政策逐渐由以出口导向为主的转变为进出口双向平衡政策,既鼓励出口,也鼓励进口,因此对农产品进口的需求显著增加也是农产品进口效益大于出口效应的主要原因。

2.经济规模

经济规模是双边贸易的核心要素,国内外已有研究普遍支持贸易双方的经济规模对于双边贸易由正向影响,当其他条件保持不变时,两国的经济规模越大,双边贸易也更大。例如吴丹[14]利用引力模型,对东亚几个主要经济体的贸易数据进行检验,研究显示,贸易伙伴国经济规模及国家间的经济水平差距是东亚双边贸易流量的主要影响因素。

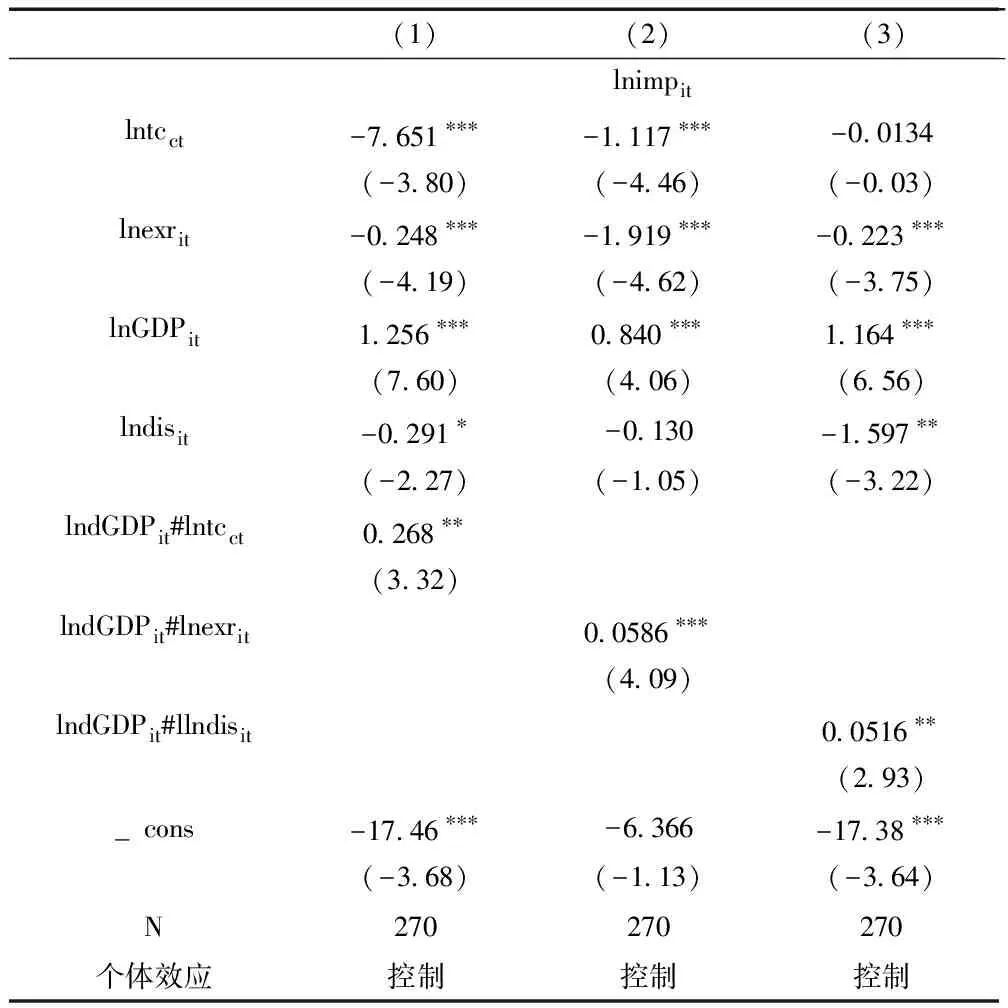

为进一步检验中国东盟国家经济规模差异对双边农产品贸易的影响效应,分别在进口模型和出口模型中加入中国和东盟国家GDP规模的差值的对数与关税水平、汇率水平和运输成本的交互项。表6列示了经济规模差异对中国自东盟国家农产品进口贸易的影响效应,回归结果显示,加入中国和东盟国家GDP规模的差值水平与中国农产品关税水平的交互项以及中国和东盟国家GDP规模的差值水平与东盟各国汇率水平的交互项后,中国农产品进口关税水平的系数显著为负,东盟国家GDP规模水平的系数显著为正,同时交互项的系数显著为正,说明中国进口农产品关税减让能显著提升中国自东盟国家的农产品进出额,且当东盟国家与中国经济规模差值相对较小时,这种促进效应有所增长。

表6 经济规模差异对中国自东盟国家农产品进口贸易的影响效应

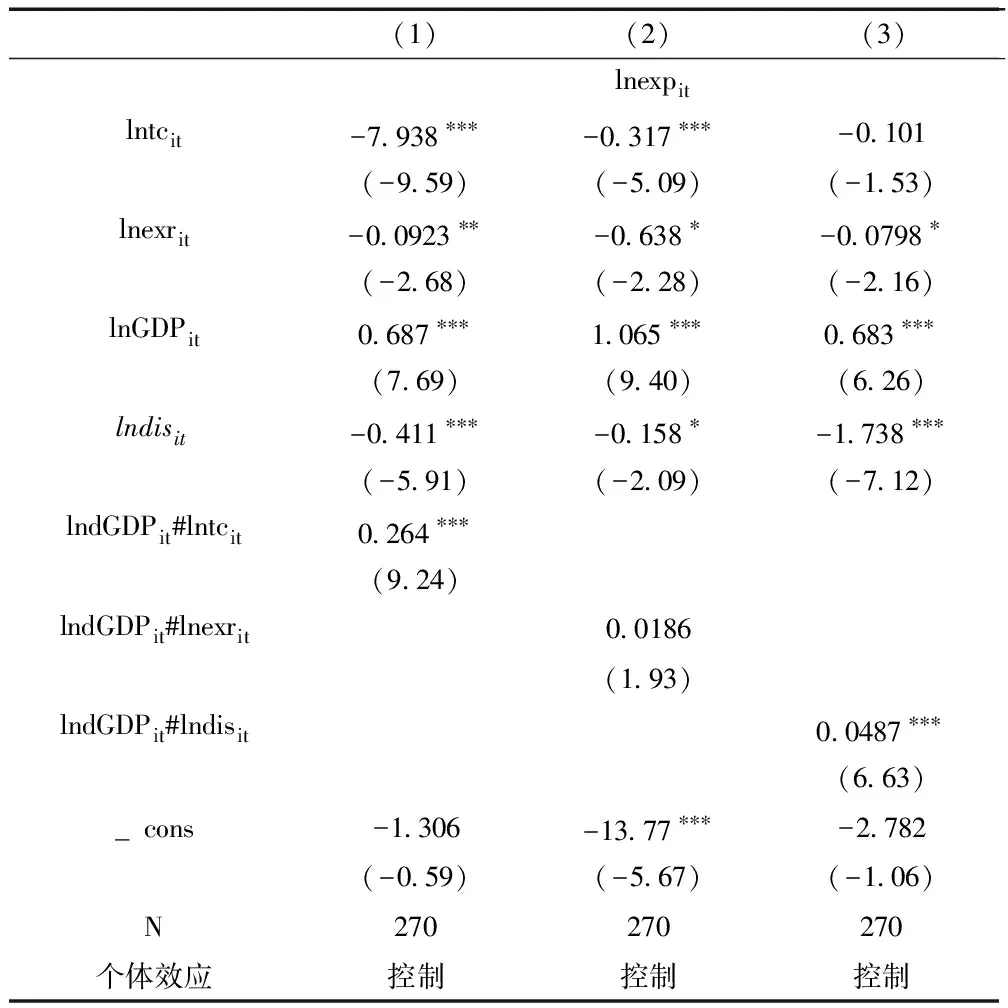

同样,在出口模型中,如表7所示,加入中国和东盟国家GDP规模的差值水平与东盟国家农产品进口关税水平的交互项后,各国关税水平系数显著为负,东盟国家GDP规模水平的系数显著为正,同时交互项的系数显著为正,说明东盟各国农产品关税减让对中国农产品出口的促进作用在经济规模与中国差距较小的国家更为显著。

表7 经济规模差异对中国出口东盟国家农产品贸易的影响效应

3.运输成本

物理距离成为双边贸易的研究范畴可以追溯到20世纪60年代Tinbergen将引力模型运用到双边贸易的研究中,为进一步检验运输成本对中国—东盟双边农产品贸易的影响效应,分别在进口模型和出口模型中加入中国和东盟国家运输成本与关税水平、汇率水平和运输成本的交互项。

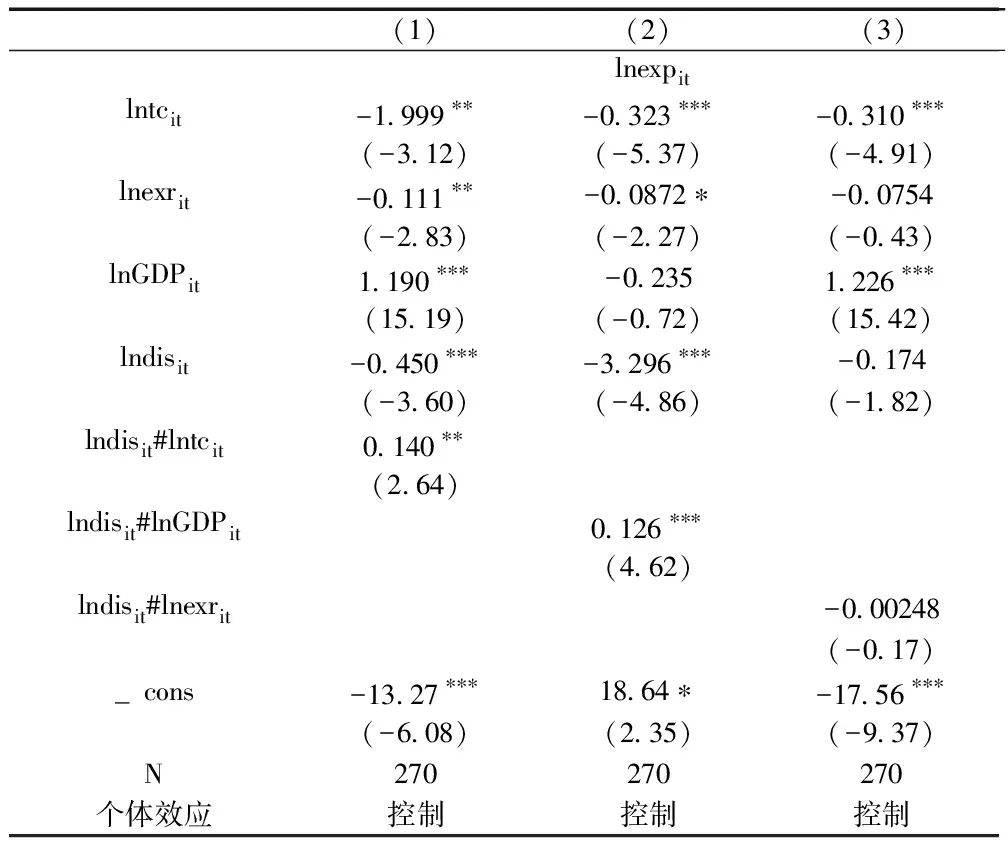

表8列示了运输成本对中国进口东盟国家农产品贸易的影响效应,模型(1)中加入中国和东盟国家运输成本与中国农产品关税水平的交互项后,东盟国家农产品进口关税水平的系数显著为负,中国与东盟国家运输成本系数显著为负,同时交互项的系数显著为正,说明东盟国家进口农产品关税减让能显著提升中国自东盟国家的农产品进出额,且当东盟国家与中国运输成本相对较小时,这种促进效应有所增长。模型(2)中加入中国和东盟国家运输成本与东盟经济规模水平的交互项后,东盟国家经济规模水平系数和中国与东盟国家运输成本系数均显著为负,同时交互项的系数显著为负,运输成本的增加将抵消掉部分因关税减让而带来的进口贸易促进作用。同样,如表9所示,出口模型也呈现出相似的回归结果,说明不论在中国—东盟农产品进口还是出口贸易中,关税减让对贸易的促进作用会随着运输成本的增加而减弱。

表8 运输成本对中国进口东盟国家农产品贸易的影响效应

表9 运输成本对中国出口东盟国家农产品贸易的影响效应

(五)研究结论

本文采用1995-2021年中国与东盟国家农产品进出口贸易数据,对中国—东盟自贸协定框架下的农产品关税减让带来的贸易促进效应进行了实证分析,并检验了经济规模差距和运输成本对贸易促进的影响。研究结果显示,中国—东盟自贸协定的签署和实施后,农产品关税减让的分阶段实施对促进中国和东盟国家的农产品贸易具有显著的促进作用,且对进口的促进作用大于出口。同时,从经济规模来看,在东盟国家中,与中国经济规模差距较小的国家,自贸协定对农产品的贸易促进效果更为显著;从运输成本来看,与中国距离较远的国家,运输成本将对双边农产品进出口贸易产生抑制作用从而降低自贸协定对农产品贸易的促进效应。

四、相关政策建议

在国际地区形势深刻复杂演变的大国博弈背景下,东盟始终是中国周边外交的优先方向和“一带一路”的重要合作伙伴。应继续以中国—东盟自贸协定为抓手,促进双边农业经贸合作,为推进乡村振兴、建设农业强国、实现共同富裕以及构建周边命运共同体做出农业贡献。

第一,以自贸区升级为契机,促进双边农业贸易投资自由化便利化。全面积极参与中国—东盟自贸区3.0版的农业服务贸易和投资领域谈判,优化农产品原产地规则程序,提升农业贸易投资合作质量和水平,促进农业产业链供应链价值链的深层次融合;探讨参与电子商务、竞争政策等涉农新规则领域以及粮食安全合作相关议题谈判,加强与东盟在数字农业、绿色发展等方面的合作。同时,以广西和云南自贸试验区为重点,推动与东盟在农业领域的开放合作,优化农产品通关和检验检疫流程,促进农产品边境贸易发展,鼓励打造跨境农业产业链。

第二,利用RCEP开放机遇,扩大双边农产品贸易效应。虽然在中国—东盟自贸协定项下,双方在农产品货物贸易降税方面,已经实现了90%以上的自由化水平。但在RCEP项下,双方的农产品自由化水平进一步提升。例如,中方将对东盟的未磨胡椒、菠萝汁、椰子汁等农产品在RCEP下进一步取消关税。双方企业可比较RCEP和中国—东盟自贸协定项下农产品关税税率,选择最优惠税率进行贸易,这将进一步扩大自贸协定的贸易创造和转移效应。同时,应指导企业充分利用RCEP项下的区域累积原产地规则,促进中国和东盟各国抱团将农产品出口至日韩等重要市场,构建完整和稳定的农业产业供应链。

第三,依托国际陆海贸易新通道,促进与东盟农业互联互通。距离是影响中国与东盟各国农产品贸易的重要因素。中国西部省区农业资源丰富,但由于大部分西部省区距离出海口较远也不与东盟各国陆路接壤,制约了与东盟的农产品贸易发展。因此,应以国际陆海贸易新通道建设为契机,积极推动通道农产品跨境直通车试点工作,加大与东盟国家热带水果种植园、生鲜产地物流中心的冷链运输衔接,支持特色生态农产品借助全程通道冷链运输,降低农产品损害率,并借助数字技术提升通过效率,发挥通道对沿线西部地区经济发展及农业对外开放的带动作用。

第四,促进农业双向投资,扩大双方农产品需求空间。对外投资方面,鼓励企业充分利用中国—东盟自贸协定升级版以及RCEP中的相关投资优惠条款,围绕种植、养殖、深加工、农产品物流等领域到东盟投资,帮助经济发展水平相对落后的东盟国家提高农产品产量和经济发展水平,间接扩大农产品贸易空间;建议探讨建立东盟国家重点国别项目信息库和企业库,围绕重点合作国家和领域,加强重点项目的收集与跟进,进行项目对接。利用外资方面,鼓励引进新加坡等东盟国家的发达农业技术,借鉴其在三产融合方面的经验做法,引导其流向中西部地区,带动当地农业经济发展和农村环境改善,助力乡村振兴。