2 种裂腹鱼类骨骼结构比较研究

王程欣, 葛建民, 王新月, 訾方泽, 袁智长, 林旭元, 魏齐, 陈生熬

(1. 塔里木大学生命科学与技术学院/塔里木珍稀鱼类研究中心,新疆 阿拉尔 843300;2. 上海海洋大学水产与生命学院,上海 200090; 3. 新疆生产建设兵团水产技术推广总站,乌鲁木齐 830002;4. 新疆昭苏县山水农业科技有限公司,新疆 昭苏 835600)

裂腹鱼属Schizothorax是高原山区冷水性鱼类中最多的种类之一,在裂腹鱼亚科Schizothoracinae中数量最多、分布最广(代应贵,肖海,2014),隶属鲤形目Cyprinidformes 鲤科Cydrinidae。塔里木裂腹鱼S. biddulphi仅分布于塔里木河流域的静水中,伊犁裂腹鱼S.pseudaksaiensis分布于伊犁河-巴尔喀什湖水系等流域的上游急流或缓流中(郭焱,2012)。关于塔里木裂腹鱼的研究集中在形态学、遗传学及生物学等方面,对伊犁裂腹鱼多为地理分布及群体特征描述(蔡林钢等,2014),其生物学等方面的研究尚未深入,仅见于年龄鉴定方面(蔡林钢等,2011)。鱼类骨骼形态结构相对稳定,化石可保存性强(贝格尔,1959;莫伊-托马斯,迈尔斯,1981),国内学者开展了大量解剖学研究(方华华等,2004);有关裂腹鱼类骨骼的研究目前较少,武云飞和吴翠珍(1992)在《青藏高原鱼类》对裂腹鱼部分骨块有少量阐述,赵海涛等(2011)对昆明裂腹鱼S. grahami和四川裂腹鱼S. kozlovi骨骼进行了系统解剖。目前没有对塔里木裂腹鱼和伊犁裂腹鱼骨骼系统方面的相关研究。本研究对这2 种裂腹鱼类的骨骼结构进行比较分析,旨在丰富鱼类解剖学资料,为今后深入开展高原鱼类的系统分类和演化机制提供依据,地为其系统发育及遗传育种奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

2021年5—7月,使用流刺网和定置刺网(网目2 cm)、地笼(网目2 cm)、小抬网(网目2 cm)等工具,于新疆塔里木河水系叶尔羌河段(81°88′E,40°80′N,海拔1 146.22 m)采集塔里木裂腹鱼鲜样,伊犁河水系特克斯河段(80°96′E,42°95′N,海拔1 746.88 m)采集伊犁裂腹鱼鲜样。

挑选实验用鱼4 尾(体重300 g±50 g,体长270 mm±20 mm,年龄10+,2 雌2 雄),均为性成熟个体,体型正常,无畸形,外表无损伤,各鳍完整。

所用试剂和设备为H2O2(4%)、NaOH(3%)、C8H10、烧杯(500 mL)、电热炉(DL-1)、电子秤(AXA 10002)、相机(Powershot A 3000IS,Canon)、Micro CT μ80显微CT仪等。

1.2 方法

1.2.1 CT 扫描法 将样本放入Micro CT μ80 显微CT 仪,对全鱼进行CT 扫描。扫描条件:电压(70 kVp),电流(114 μA),360°旋转扫描,扫描180 min,分辨率14 μm,帧平均4 帧,角度增益0.4°。采用μCT Ray v4.0-1三维重建骨骼系统。

1.2.2 煮沸剔肉法 采用煮沸剔肉法(曹天玲等,2018)制作骨骼标本,步骤如下:

煮肉:水开后保持沸腾,将躯干部浸入约2 min,一侧煮熟后煮另一侧,最后将整条鱼浸入约1 min捞出。

剔肉(粗剔和细剔):从躯干部起剔除肌肉,后尾部,最后是头部和鱼鳍。头部只去除鳃盖骨外覆盖的皮肤。粗剔剔除腹尾部肌肉,细剔剔除骨骼肌肉。

浸蚀:肌肉剔除后,骨骼浸入3%NaOH 溶液浸泡12 h 左右,残留肌肉开始透明即停止腐蚀,清水冲洗后用牙刷刷洗,清除被腐蚀肌肉。

脱脂:肌肉剔除后,骨骼浸入二甲苯脱脂2 d左右。

漂白:脱脂后漂白,4%H2O2浸泡标本12 h,骨骼开始发白时立即取出,清水冲洗后用牙刷刷洗。

脱水:室温自然干燥。

1.3 拍照及处理

对干燥后的2 种裂腹鱼骨骼进行拍照、Photo⁃shop CS6处理后进行系统比较分析。

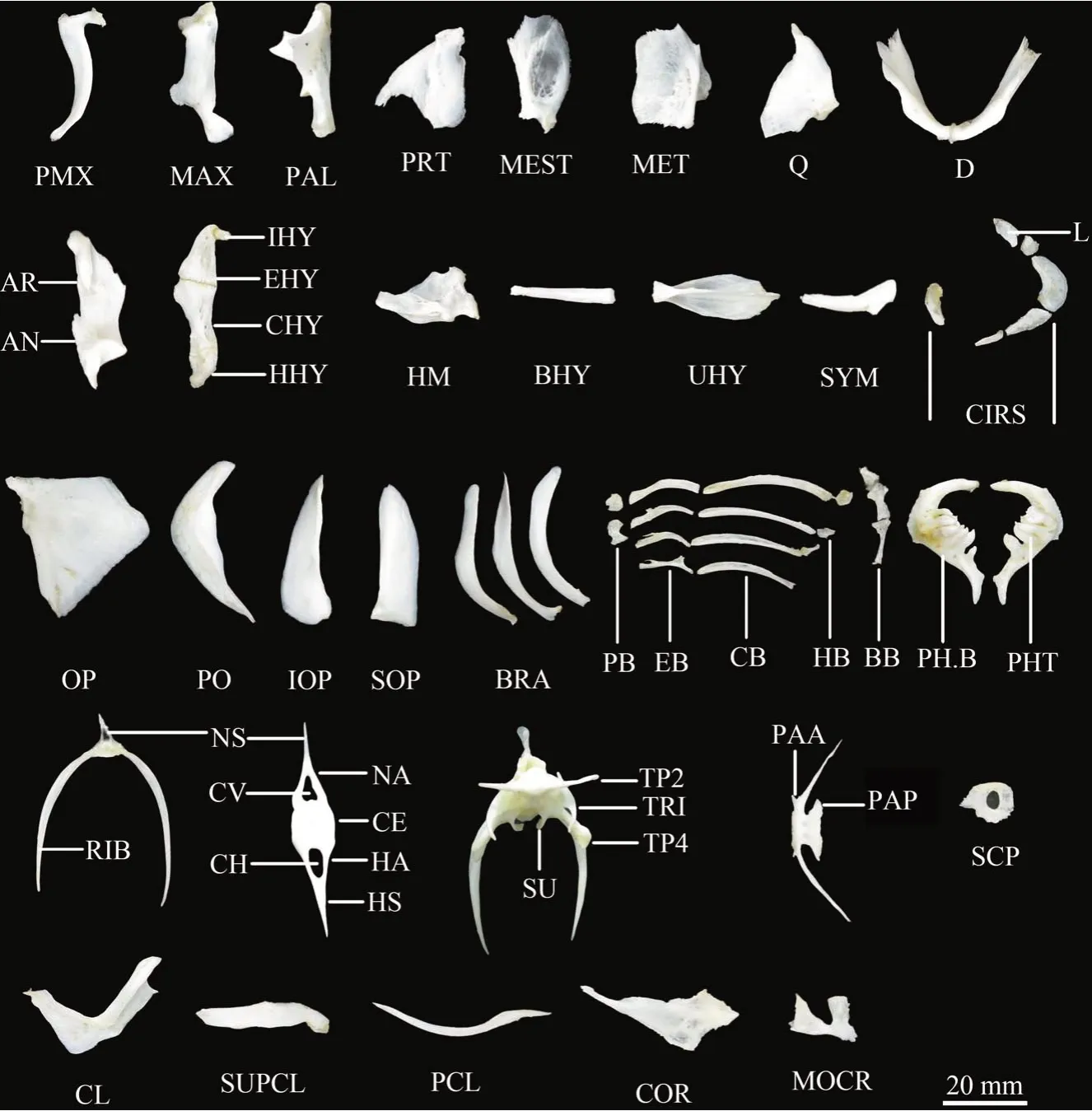

2 结果和分析(图1~图5)

图1 塔里木裂腹鱼全身骨骼和脑颅骨骼系统Fig. 1 Whole body skeleton and cranial skeletal system of Schizothorax biddulphi

图2 塔里木裂腹鱼咽颅、脊椎骨和附肢骨骼骨骼系统Fig. 2 Skeletal system of pharyngeal skull, backbone and appendicular skeleton of Schizothorax biddulphi

图3 塔里木裂腹鱼(左)和伊犁裂腹鱼(右)的咽骨(PH.B)和咽齿(PHT)Fig. 3 Pharyngeal (PH.B) and pharyngeal tooth(PHT) of Schizothorax biddulphi (left) and S. pseudaksaiensis (right)

图5 伊犁裂腹鱼咽颅、脊椎骨和附肢骨骼骨骼系统Fig. 5 Skeletal system of pharyngeal skull, backbone and appendicular skeleton of Schizothorax pseudaksaiensis

2.1 脑颅

塔里木裂腹鱼和伊犁裂腹鱼的脑颅较长,长约为最宽处的2 倍:前者脑颅较窄,吻部尖长而突出,眼后头部较长;后者脑颅较宽,吻短钝,眼后头部短。

2.1.1 鼻区 鼻骨1 对,位于中筛骨基部两侧。前筛骨(吻骨)1 对,位于头骨正前方,下端部分被肌肉掩埋,上端被皮肤覆盖部分突出,腹面紧贴犁骨上方。第二前筛骨介于前筛骨之间,是一块呈棒性的小骨。中筛骨位于脑颅背面前缘,腹内侧接侧筛骨,后接额骨。侧筛骨(外筛骨)1 对,位于中筛骨两侧,靠近中筛骨一端较粗大,远离一端较尖。犁骨1块,近伞状,位于脑颅腹面最前方,后部插入副蝶骨前端腹面。塔里木裂腹鱼鼻骨前窄后宽,形似靴状;中筛骨短宽,两侧凸出不明显,背面中央隆起嵴较低;侧筛骨外侧缘左侧中间部位形成明显的凹陷;犁骨前端宽,后端钝,前端凹陷近似球形。伊犁裂腹鱼鼻骨中筛骨窄长,中部向外形成“▲”凸出,背面中央棱嵴较高;侧筛骨外侧缘凹陷不显著;犁骨前端宽,后端较尖,前端凹陷呈钝角。

2.1.2 眼区 额骨1对,位于脑颅背面,前接中筛骨和侧筛骨,后接顶骨,腹面与翼蝶骨相连。眶蝶骨1块,位于脑颅腹面中央,紧贴副蝶骨,位于额骨下,前方侧面接侧筛骨,后接翼蝶骨。翼蝶骨1对,呈不规则形状,位于眼眶内后方,上接额骨,下接副蝶骨,后接前耳骨。副蝶骨1块,形似宝剑,位于脑颅底部中央,腹部前方“十”字形隆起。围眶骨系,围在眼眶周围的有6块骨片,最前面的是泪骨,其后上缘接眶上骨和外筛骨外侧,后下缘接眶下骨,构成眼眶前缘。眶上骨嵌在额骨前外侧和外筛骨后外侧之间,构成眼眶上缘。眶下骨3 块,共同构成眼眶下缘,第一枚眶下骨呈矩形,第二枚略呈橘瓣形,第三枚呈长条形。眶后骨1 块,上缘接额骨和翼耳骨,后下缘接鳃盖骨前上角。塔里木裂腹鱼额骨略呈梯形,前部1/4 处骨片横向微凸起,呈倒“八”字形;翼蝶骨边缘较为曲折;副蝶骨腹部前方“十”字形位于1/3 处,后部圆钝且长。伊犁裂腹鱼额骨呈酒瓶形,前窄后宽;翼蝶骨边缘凹陷明显;副蝶骨整体较细长,左右部分均等,后部狭长。

2.1.3 耳区 顶骨1 对,位于额骨后方、上枕骨两侧,前部1/3 覆盖额骨,背腹面光滑;外侧与翼耳骨、蝶耳骨相接,后接上耳骨。蝶耳骨1对,位于眼眶后上方,前与额骨相接,后接翼耳骨,后下方与前耳骨和翼蝶骨相邻。翼耳骨1对,位于脑颅背面顶骨外侧,背面内侧与额骨相接,后接上耳骨,下接前耳骨。上耳骨1 对,位于顶骨后方,内侧与上枕骨相接,下接外枕骨,构成颅腔后上壁。前耳骨1 对,位于颅腔侧面,上接蝶耳骨和翼耳骨,前与翼蝶骨相连,后方与后耳骨、外枕骨、基枕骨相邻。后耳骨1对,位于前耳骨、翼耳骨、侧枕骨之间。鳞片骨(鳞骨)1对,位于脑后部,附着于翼耳骨后部的外侧角,后缘与颞骨相连。颞骨1对,“短尖刀”形,前与鳞骨相连。塔里木裂腹鱼顶骨较宽,骨嵴延伸显著,左侧边缘不规则,有明显凹陷,2 种鱼顶骨中部有竖起骨嵴向前后延伸;蝶耳骨外侧缘较圆滑,外突不发达;翼耳骨背面外侧有2 片,且接连较紧的棱嵴凸起,中间有较深裂隙,顶部有一小一大后突;上耳骨有一明显上突;鳞片骨较窄,整体扁平,边缘凹凸程度小。伊犁裂腹鱼顶骨左侧边缘较平滑;蝶耳骨外侧缘曲折,外突明显;翼耳骨背面外侧无棱嵴凸起,顶部两后突大小几乎相等;上耳骨周边平滑,略呈圆形;鳞片骨略细长,整体平直,边缘凹凸明显。

2.1.4 枕区 上枕骨1 对,位于脑颅后方中央,上侧缘接上耳骨,腹侧缘接外枕骨,构成颅腔后端的上壁。侧枕骨1 对,位于基枕骨侧上方,上缘与上耳骨相连,前接前耳骨。左右侧枕骨于后方正中相接形成一大孔,即枕骨大孔,为脑和脊髓通道。基枕骨1块,位于颅骨最下方,前接前耳骨,腹面紧贴副蝶骨之上,上接侧枕骨。塔里木裂腹鱼上枕骨较窄,上枕嵴高耸,向前方倾斜且凹凸明显;伊犁裂腹鱼上枕骨略宽,上枕嵴几乎平直,较低。

2.2 咽颅

2.2.1 颌弓区 前颌骨1 对,位于吻前上方,左右对称,愈合处与前筛骨相接,外侧紧贴于上颌骨内侧。上颌骨1 对,位于前颌骨上方,外侧与腭骨相连,后端与下颌骨相连。腭骨1对,位于犁骨两侧,前与上颌骨相连,后上部与翼骨和中翼骨相接。翼骨(前翼骨)1 对,前与腭骨相连,后与方骨相连。中翼骨1对,位于翼骨下方,外侧与翼骨相连,前接腭骨,后接后翼骨。后翼骨1 对,位于前鳃盖骨前方,前下缘紧贴方骨,上接中翼骨,后连舌颌骨。方骨1 对,位于中翼骨腹缘,下部前缘与关节骨相连,下缘与前鳃盖骨相连,后上缘接后翼骨。齿骨1 对,位于下颌前部,背后方与上颌骨相接,后接关节骨。关节骨1 对,嵌在齿骨后端凹陷中,后上角与方骨相连,后下角与隅骨贴合。隅骨1 对,上缘与关节骨贴合甚牢,后缘接间鳃盖骨。塔里木裂腹鱼前颌骨顶端弯曲处有一明显弯钩,且下部弯曲弧度较大;腭骨纤细且棱角突出;翼骨底部凹陷处偏向一侧的1/3 处;中翼骨呈方形。伊犁裂腹鱼前颌骨顶端弯曲平缓,下部略弯;腭骨粗胖且钝;翼骨左右大致对称;中翼骨略呈水滴状。

2.2.2 舌弓区 舌颌骨1对,位于鳃盖骨前上方,前接后翼骨,下接续骨和间舌骨,后上部和下后部被鳃盖骨覆盖,构成眼窝后内壁。舌骨由间舌骨、上舌骨、角舌骨和下舌骨组成:间舌骨(茎舌骨)1 对,位于上舌骨后上方,前与续骨相接,外侧与前鳃盖骨相连。上舌骨1 对,位于角舌骨上缘,前与角舌骨相连,后与间舌骨相连。角舌骨1 对,位于上舌骨前方,前接下舌骨。下舌骨2 对,每边2 个,位于舌骨中部,腹缘中部连接着尾舌骨前端。基舌骨1块,位于口腔底部,后端两侧与下舌骨相连,后端接第一基鳃骨。尾舌骨1块,位于整个头骨下部中央前上端以韧带连于基鳃骨,末端与肩带相连。续骨(缝合骨)1 对,呈小棒状,位于方骨后方,上接后翼骨,前端嵌入方骨凹槽,后部被前鳃盖骨覆盖,后接间舌骨和舌颌骨;伊犁裂腹鱼续骨更细长。

2.2.3 鳃盖骨区 鳃盖骨1对,位于头两侧后方,前上角有关节窝与舌颌骨相接;前接前鳃盖骨和间鳃盖骨,前上缘与眶后骨相连,下接下鳃盖骨。前鳃盖骨1对,前上缘接舌颌骨,下前缘接后翼骨,下端腹缘与下鳃盖骨相连,后缘与鳃盖骨相连。间鳃盖骨1 对,呈长条形,前窄后宽。位于前鳃盖骨下方,前接方骨与隅骨,上接前鳃盖骨,后缘紧贴下鳃盖骨。下鳃盖骨呈长条状。位于鳃盖骨下方,上缘被鳃盖骨覆盖,前端被间鳃盖骨覆盖。鳃条骨3 对,第一条骨前端连上舌骨外侧,第二条骨前端连角舌骨后端外侧,第三条骨前端连角舌骨前端内侧,鳃条骨后端皆游离。伊犁裂腹鱼间鳃盖骨内缘中部凹陷明显,下鳃盖骨更似镰刀形。

2.2.4 鳃弓区 共有4 对,第五鳃弓变异为下咽骨。

基鳃骨3 块,位于鳃弓中央,依次排在基舌骨后。基鳃骨前端与基舌骨相连,后端与咽骨相接。下鳃骨3 对,位于基鳃骨两侧,第一至第三对鳃弧各1对,大小递减,第四对缺失。第一、二下鳃骨腹缘分别连接在第一、二和第二、三基鳃骨之间,第三下鳃骨腹缘对接到第四基鳃骨。角鳃骨4对,是鳃弓中最大鳃骨。第一、二、三对角鳃骨前缘与对应下鳃骨相连,第四对角鳃骨与第三对下鳃骨相连并通过韧带连于第三基鳃骨后端。4 对角鳃骨后端与对应上鳃骨连接。上鳃骨4对,连接在角鳃骨末端,从第一至第四对鳃弧各1 对,长度从前向后递减。背端彼此相连,与咽鳃骨相连,腹部与角鳃骨相连。咽鳃骨2对,位于上鳃骨内侧。咽骨为特化的第五鳃弓,位于基鳃骨后端,左右成对;其内侧有3 排咽齿:第一排5 枚最大,第二排3 枚、第三排2 枚,都较小。2 种裂腹鱼类的咽骨和咽齿外形相似,但塔里木裂腹鱼咽骨下部弯曲度更高;塔里木裂腹鱼的咽齿紧凑排列,伊犁裂腹鱼的咽齿排列稀疏且更纤细。塔里木裂腹鱼的齿式为5·3·2/2·3·5;伊犁裂腹鱼的齿式为2·3·5/5·3·2。

2.3 脊椎骨

2 种裂腹鱼前4 枚愈合脊椎构成脊椎的前部,尾椎不很发达,呈平直板状。腰椎由锥体和背部髓弓组成。椎体双凹形,背面有髓棘,顶部呈棘状,向后倾斜。第一锥体前缘与基枕骨相连,各个锥体侧腹部有一小突起,即锥体横突,左右都有。第四锥体横突基部有一向腹面中间扩展的突起,左右相遇,构成一横隔骨片,称为悬器。大多数髓弓基部存在前关节突,从髓弓前缘发出;髓弓后缘有后关节突,从髓弓后缘发出。塔里木裂腹鱼从第5 锥体至第17 或18 锥体间有肋骨,伊犁裂腹鱼从第5 锥体至第28 或29 锥体间有肋骨,肋骨基部宽大,向末端逐渐变细,长度缩小。第29 或30 节后的椎体为尾椎,由椎体、髓棘和脉棘组成。尾椎的椎体横突向下延伸成脉弓,二脉弓再向下合并成脉棘。

2.4 附肢骨骼

主要包括支鳍骨和带骨。

2.4.1 奇鳍骨骼 背鳍1 个,位于体背面,由3 鳍棘和7鳍条组成,第一个棘很小,埋于皮下,第二个棘比第一个长,第三个最长,后缘锯齿明显。支鳍骨深入躯体肌肉中,其后是鳍条,有8枚分枝,支持背鳍。臀鳍1个,由3鳍棘和5鳍条组成,位于肛门后部。支鳍骨6 枚,深入肌肉之中,支持臀鳍。尾鳍1 个,正尾式,位于鱼体后端,有分枝17 枚鳍条,鳍条之间由鳍膜相连。尾鳍支鳍骨由最后3 节尾椎和支鳍骨特化而成。

2.4.2 偶鳍骨骼 胸鳍1 对,位于头部后侧下方,由1 鳍棘和18 鳍条组成。鳍条基部略膨大,相互靠连,通过鳍担与肩带相连。肩带由肩胛骨、匙骨、上匙骨、后匙骨、乌喙骨和中乌喙骨组成。肩胛骨1 对,肩略呈方形,中央有一圆孔。右上角有一小关节突,直接与鳍条相连,前与匙骨相连,下与乌喙骨相连。匙骨1 对,为肩带中最大骨骼,上端骨片与上匙骨相连。上匙骨1对,上窄下宽。后匙骨1 对,呈细柳叶形,上端贴于中匙骨内侧。乌喙骨1 对,前接匙骨,上接肩胛骨。中乌喙骨1 对。支鳍骨4对,第一、二块接肩胛骨,第三块连于两骨之间,第四块与乌喙骨相连,后接鳍条。腹鳍1对,由1 鳍棘和8 鳍条组成,位于腹面胸鳍正下方,与背鳍起点大体相对,两侧对称。腹鳍腰带和肩带一样,左右成对。支鳍骨是一较大骨片,前缘有一大叉,后缘与腹鳍鳍条相连。伊犁裂腹鱼肩胛骨右上角小关节突出明显,后匙骨更延长纤细;上匙骨较平直,而塔里木裂腹鱼的略有弯曲。2 种鱼的乌喙骨略呈鸟嘴状薄骨片,左端呈细长三角形,前端较细长:塔里木裂腹鱼的右下端整体向内凹陷;伊犁裂腹鱼的右端略呈扇形,中部骨片由两侧向中间凹陷。

3 讨论

骨骼生长发育与遗传、营养和环境因素密切相关(刘康等,2011;王映等,2016),脑颅包藏脑和支持保护某些外部感觉器官。塔里木裂腹鱼与伊犁裂腹鱼脑颅的骨骼数目都是42 块,四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼(赵海涛等,2011)分布于云贵高原地区,比较发现,不同流域同属间骨骼的形态不同:塔里木裂腹鱼与伊犁裂腹鱼的犁骨顶端近圆形或近椭圆形,眶蝶骨似四边形,蝶耳骨突出部分较尖锐;而四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼犁骨顶端近“▲”形,眶蝶骨似六边形且沿中心轴对称,蝶耳骨似平行四边形;同一流域不同属间骨骼也存在差异:塔里木裂腹鱼和叶尔羌高原鳅Triplophysa yar‑kandensis(陈生熬等,2014)分布于塔里木河水系,前者侧枕骨位于基枕骨侧上方,鳞骨位于脑后部;后者脑颅骨骼中无侧枕骨,鳞骨退化;此外,前者翼蝶骨外接蝶耳骨,而后者则外接翼耳骨。

咽颅包围在消化管前端,支持鳃弓、舌弓和颌弓运动(杨安峰等,2008),作为与食性相关的摄食器官,其变化更易受到栖息环境和摄食习性等的影响。四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼虽与这2 种裂腹鱼同为刮食性鱼类,但四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼的前颌骨平面较扁平,上匙骨更细长且呈长条状。这4种裂腹鱼类的咽骨和咽齿外形相似,但四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼的咽骨两端更尖锐,这与栖息环境、塔里木裂腹鱼和伊犁裂腹鱼杂食性偏肉类型的摄食习性相关。

鲤科鱼类脊椎骨数与其系统发育和生态习性具有明显相关性,对中国鲤形目的研究(王永梅,唐文乔,2014)表明,裂腹鱼亚科的脊椎骨数最多。塔里木裂腹鱼脊椎数为4+42-43+1(2尾),从第5锥体至第17锥体或第18锥体间有肋骨,数目为23或24;伊犁裂腹鱼脊椎数为4+44-45+1(2尾),从第5锥体至第28或29锥体间有肋骨,数目为23或24。而四川裂腹鱼脊椎数为46~48,肋骨数目为18 或19;昆明裂腹鱼脊椎数为46 或47,肋骨数目为18 或19。塔里木裂腹鱼和伊犁裂腹鱼的脊椎数与四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼的差别不大,但肋骨数明显较多,这与其在不同河段中鱼体的游动速度有关,四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼生活于峡谷和流速较高的河段(武云飞,吴翠珍,1992;丁瑞华,1994),而塔里木裂腹鱼和伊犁裂腹鱼分布于河道回水湾等缓水处。

在长期演化过程中,面对高寒水体环境及高盐碱地区,裂腹鱼得以生存,有其独特的骨骼进化特征。这些进化特征可作为种间分类的依据,丰富了裂腹鱼类的生物学基础,且骨骼系统的形状和变化也弥补了裂腹鱼属骨骼资料的空白,为今后深入开展裂腹鱼属鱼类的亲缘关系和进化地位提供了骨骼方面的依据。