共生的理念:从主客体到互为主体

陈春花 秦子忠

摘 要: 探討这一共生主题的初心源于对数字世界的理解。数字时代社会科学各个领域建设遭遇到前所未有的挑战,人们习惯的工业时代的传统体系不再适用,数字世界带来的改变已显著影响了社会科学理论的底层结构、逻辑关系和主体问题。其中,如果不破除主客体的二分法思维模式,那么就难以找到与世界共存的方式。哈贝马斯的交往行为理论发现了主体间性,推动从主客体转向互为主体,在超越主客体逻辑上取得了巨大进步,但是它依然没有真正摆脱二元论的局限性,作为其核心范畴的交往理性依然依赖于二元论的二分方法,尤其依赖于作为符号的语用学。人类认知系统已经深受二分法的渗透,因此除非诉诸“体验”,否则不能把握世界的整体。交往行为理论没有充分关注到理想理论与现实之间的过渡性问题,因而在资本主义世界体系的中心-边缘结构这一事实前提下,它以理论批判方式触及的“现实”主要是符号化现实,它作为一种理想理论,充其量只是提供一种方向。人类共生需要世界衍生出互为主体的条件,这些条件主要包括:在认知上超越二元论,认识到真实世界本无对立冲突;在实践上超越中心-边缘的资本主义世界体系,促进共生关系的发展。

关键词: 人类共生;非二元论;意识光谱;自由时间;共生组织

中图分类号: C 936

文献标志码: A

The Idea of Symbiosis: From Subject-Object to Mutual Subjectivity

CHEN Chunhua1 QIN Zizhong2

(1.New HuaDu Business School, Fuzhou 350108, China; 2.School of Marxism,Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: Exploring this symbiotic theme is based on the understanding of the digital world. The construction of social sciences in the digital age has encountered unprecedented challenges. People are used to the traditional system of the industrial age, which is no longer applicable, the changes brought about by the digital world have significantly affected the underlying structure of social science theory, logical relations and subject issues. Among them, if we dont break the subject-object dichotomy mode of thinking, then it will be difficult to find a way of world coexistence. Jürgen Habermass theory of communicative behavior has made great progress in transcending the logic of subject and object by discovering inter-subjectivity and promoting the shift from subject-object to inter-subjectivity, but it still does not really get rid of the limitations of dualism, as its core category, still depends on the dichotomy of dualism, especially on pragmatics as a symbol. The human cognitive system has been deeply penetrated by dichotomy, so unless we resort to “experience”, we cannot grasp the whole world.The theory of communicative behavior has not paid enough attention to the transitional problem between ideal theory and reality. Therefore, under the premise of the fact that the center-edge structure of the capitalist world system, the “reality” it touches in the way of theoretical criticism is mainly symbolic reality. As an ideal theory, it only provides a direction at best.Human symbiosis requires the world to derive the conditions of mutual subjectivity.These conditions mainly include: transcending dualism in cognition and realizing that there is no conflict of opposites in the real world; transcending the capitalist world system of center-periphery in practice and promoting the development of symbiotic relations.

Key words: human symbiosis; non-dualism; consciousness spectrum; free time; symbiotic organization

1 共生议题与方法

人类何以共生?经由两次世界大战的人类,看起来应有足够的经验来回答这一问题,但是还在继续的俄乌战争表明人类距离解决这一问题还有很长的路要走。从目前局势来看,俄乌战争引爆第三次世界大战是个小概率事件,但小概率并不等于不会发生,关键在于人类集体行为能否自觉地形成一条阻隔战火扩大化的“隔离带”,否则人类将在核战之下走向自我毁灭。人们通常相信除非存在绝对强权或者均势,否则人类不仅难以共生,甚至难以共在。然而,不论是绝对强权还是均势,都是不稳定的,因此当利益相关方的力量对比发生了变化时,争端、冲突乃至战争势必兴起,但这并不意味着“缔约”就是实现永久和平、共生的出路。在资源匮乏或资源分配不公的现实条件下,和平契约易于被毁或者遮蔽实质的冲突。由此而言,思想是重要的,但它若不能与现实相适应,或者若现实不能与之相适应,它就是无力量的。

大航海时代以来,人类交往摆脱了地理屏障,从区域进入世界,诞生于西欧的资本主义生产方式也得以扩展至世界其他地方,人类历史叙事从国别史过渡到世界史。资本主义生产方式极大释放了人类的生产力,人类以几何增长率生产出远超以往社会的产品资源,但是同时在资本主义生产关系下这些资源的分配严重不平等,基于资源争夺的斗争规模更为宏大。由此而言,人类共生的出路,其一主要是由自由主义者提供,即主张在资源中等匮乏的限制下,实现资源的公平分配;其二主要是由批判自由主义的马克思主义者提供,即主张通过极大发展生产力,使人类摆脱资源中等匮乏的限制。经由20世纪在实践与理论上的激烈竞争,自由主义者和马克思主义者在思考人类共生议题上都修改了其原先主张的方案。就自由主义者而言,他们大体上放弃了自由市场会自动产生均衡的基本主张,转向对自由市场施以一定干预,以便将不平等维持在合理的范围之内。其当代形式主要是由著名左翼自由主义哲学家罗尔斯阐释的,即他基于政治领域的公平正义的重叠共识:一个正义而稳定的人类社会可能得以长治久安。

就马克思主义者而言,他们大体上放弃了以革命斗争来实现社会主义的基本主张,转向批判资本主义的不合理性或辩护社会主义的合理性,以便揭示人类冲突的深层根源及展示人类共生的可能性。马克思主义出路的当代形式至少有两个不同版本,一个版本是由分析马克思主义的代表人物G.A.Cohen (2008)阐释的,即他基于当代科学理论关于增长有极限的判断,认为即便生产力可以无限发展,自然承载力也是有限的,因而社会主义同样需要考虑在资源中等匮乏条件下的公平正义议题,并从政治哲学维度批判罗尔斯等人的自由主义正义理论,以拯救社会主义的正义价值,但他尚未完整地建立其社会主义正义理论。另一版本是由哈贝马斯(2018)阐释的,即他在反思法兰克福学派的批判理论合法性的基础上,经由对韦伯、罗尔斯等人的合理化论题的批判考察,系统地阐释了从工具-目的理性到交往理性的转向及意义——人类基于主体间性的交往共识而可能得以共生(Finlayson & Freyenhagen, 2010)。

以上这两种出路的当代形式,从不同维度阐释了人类共生的可能性,但这都只是理论图式自身的期许。这些期许作为理论图式逻辑体系的推论,其最终是否成立,不仅取决于逻辑体系的自洽性,还取决于逻辑体系所试图表达的现实世界发展的趋势性,后者是一个涉及数以亿计的人类个体行为的交互关系网络,它处在变化之中。由此,在评估阐述人类共生议题的诸理论图式时,我们既需要评判其逻辑体系是否具有无逻辑矛盾的自洽性,也需要评判其逻辑体系是否符合现实世界发展的趋势性。基于自洽性和趋势性这两个标准,我们可以对以上论及的理论图式做出如下简要评述:

罗尔斯的理论图式大体分为两个核心部分,一是公平正义理论,它建立在假想的原初状态之上,并且它诉诸的理论主体是违背人性事实的原子化的自利个体;另一是重叠共识理论,它尽管建立在文化多元主义事实之上,但它的建立方法不是诸主体之间的协商理论,而是对诸完备学说所做的独白式的逻辑分析(陈肖生,2015)。因而,罗尔斯的理论图式虽然具有很强的逻辑自洽性,但缺乏符合现实世界发展的趋势性(桑德尔,2001;诺奇克,2008)。在G.A.Cohen对罗尔斯所做的批判中,我们得以看到罗尔斯用作其理论前提之一的原子化的自利个体不过是资本主义现代化的一个结果,因而本应被批判的“主体”却被抽象固化为理论前提,以及罗尔斯的关于差别原则的激励论证如何毁损共同体的团结精神。相应地,他阐释了基于关系性的利他个体及其共享精神。但是,G.A.Cohen的理论图式尚未完整地建构起来,它的逻辑体系的自洽性有待补充,但其对罗尔斯等人的自由主义正义理论的深刻批判至少从人类暴力现象的历史性减少来看具有符合现实世界的趋势性(平克,2019)。哈贝马斯的理论图式以批判技术理性為出发点,以基于主体间的交往行为理论为核心,从而系统建立起从目的-工具理性转向交往理性的理论叙事,这一叙事具有很强的逻辑自洽性;又因为这一叙事是在与历史学、社会学、语用学等多学科的批判性对话中展开的,从而是在生活世界中展开的,因而它也具有符合现实世界发展的趋势性。比较而言,在人类共生议题上哈贝马斯的理论图式优于其他两种理论图式。然而,由于现实世界在知识系统上已被二元论所渗透,在实践系统上仍由资本主义所主导,因此哈贝马斯的理论图式最终能否现实化,是有待深入探讨的议题。

2 二元论及其局限性

伴随文艺复兴运动,西方世界经历了从价值理性到工具理性的过渡。当康德(2009)赋予人为自然立法的理性自信时, 西方世界的理性已经沿着工具理性走出很远。马克思从历史唯物主义角度阐述了工具理性的资本主义运用在带来巨大生产力的同时,也导致人类社会不平等的极化发展,并且表明工人与资本家之间激烈的阶级斗争注定摧毁资本主义社会。与马克思的激进理论取向不同,韦伯从行为合理化角度,阐述了16~18世纪目的-工具理性行为在欧洲制度化的进程,并且揭示该进程中产生的问题。韦伯(2009)注意到目的-工具理性行为一方面促使西方社会的资本主义企业和现代国家机关等制度在组织模式上同质化,另一方面促使人们的价值理性行为、情感行为、习惯行为等边缘化,由此人变成了与其他商品一样可以进行交易的商品。在这一过程中,以工具理性行为为驱动的社会分工与专业化导致现代社会的形成——它表现为分化的各种亚系统和分化的诸价值领域,由此人的意义在价值冲突之中丧失其根据,人的自由也受制于由资本主义经济系统和现代国家官僚系统凝聚而成的“铜墙铁壁”。

2.1 哈贝马斯的交往理性

在吸收马克思主义中韦伯研究的基础上,哈贝马斯重新审视了韦伯关于现代化的两个诊断——意义丧失与自由丧失。在哈贝马斯看来,韦伯所谓的意义丧失实质上指“理性的实质同一性的丧失”,从而无法消除世界分化为不同的独立文化价值领域后所形成的诸神之争。但哈贝马斯认为这并不会导致意义丧失,相反,正是世界的分化提供了一种自我反思,一种可以对不同文化价值领域的有效性要求(即命题的真实性、规范的正确性、自我表达的真诚性)进行质疑的可能性,从而使得在通过论证来兑现有效性要求这一层面上,理性的形式同一性在价值领域的多元性中得到了保障(哈贝马斯,2018)。在这里,哈贝马斯区分了理性的实质同一性和理性的形式同一性。据此,目的-工具理性导致的价值分化及价值冲突只是导致理性的实质同一性丧失,但理性的形式同一性,即交往理性,它可以协调分化的价值而获得意义。至于自由丧失,哈贝马斯同意韦伯的判断,即受不同亚系统(资本主义企业、现代国家等)的控制会导致自由丧失,但与韦伯不同,哈贝马斯认为这种丧失只是主体性理论及其制度化的一种结果,并且将之归结为认知-工具行为及其制度化所导致的主体间性被遮蔽、被侵占,即在各种亚系统的控制下主体间性不断沦丧,成为主-客关系的一种附庸、工具。相应地,哈贝马斯给出的解决方案是从主体-客体关系转向主体-主体关系,由此通过主体间性的语言沟通行为以获得自由。

经由对韦伯行为合理性和社会合理化命题的系统研究,哈贝马斯对其抓住不放的基本问题——资本主义现代化是否是一种合理化的过程——的回答是,资本主义现代化只是一种合理化的过程,是内含着现代性困境的过程,并且从理论上给出了解决途径,即聚焦主体间性的交往行为理论。由此,在解决现代性困境上,或者积极地说在实现人类共生上,与马克思的阶级革命理论诉诸暴力革命的阶级斗争不同,交往行为理论诉诸基于言语沟通的商谈共识。交往行为理论是人类在思考和寻求共生议题上的一次思想飞跃,它提出了与革命途径不同的另一途径,扩展了人类实现共生的可能性空间。但是,在理论上从主体-客体转向主体-主体并不意味着现实世界也同样实现了这一转向。事实上,在主-客关系等二元论已经深度渗透于人类认知方式的前提下,即便是哈贝马斯的核心范畴——交往理性,它仍然依赖作为符号的语用学,因而也没有完全挣脱二元论。为了便于看清这一点,我们有必要引入美国当代著名心理学家肯·威尔伯的开创性研究。

2.2 认知模式

肯·威尔伯从东西方心理学出发,辨析了人类所拥有的“两种认知模式:一种被冠以各种各样的名字,有符号、地图、推理、二元论的知识;而另一种则被称为亲证,或者直接,或者非二元论的知识”(威尔伯,2011)。从思想史来看,这两种认知模式曾以各种各样的形式在不同的时间和地点被人们所认知。在道教、吠檀多派、禅宗、基督教神学、哲学、心理学以及科学之传统中,我们可以找到关于它们的相关论述。然而,在相当长的时间里二元论占据人类知识生产系统的主流位置,直至20世纪量子力学的出现,它才始受严重挑战;非二元论作为一种亲证认知系统,则与近代以经典力学为核心的科学精神相抵触,因而或被视而不见,或被斥为非科学而被有意去除。随着二元论的局限性日趋显现,非二元论的重要性得以凸显。

二元论在西方哲学史上有着源远流长的传统,它至少可以追溯至古希腊哲学。我们所使用的许多范畴,主观与客观、主体与客体、心与身、精神与物质等,都是源于二元论的二分方法。二元论在西方思想领域产生了非常广泛的影响,以至于它在如今的西方思维的主流分支中仍然占据着主导地位,甚至已经积淀成为西方主流思维的根基,因而无法通过思维将之连根拔起。前文论及的在文艺复兴运动开启的理性化进程,经由大航海时代的探索与发现,以及起源于西欧而后触及全球的工业革命,最终浓缩于目的-工具理性这一影响力最强的二元论思维方式。相应地,作为这一思维的“成果”也以对立关系呈现出来。例如在科学领域,科学观察的一系列进步是以完全根除观察者的感觉、情感为前提的,表现为科学思维与非科学思维之间的对立关系;在社会领域,生产力系统的进步是以大多数人遭受劳动奴役、丧失主体性为前提的,表现为富裕的资本家与赤贫的工人之間的对抗关系。这些对立关系,即是哈贝马斯笔下的主-客关系在不同维度上的表达,而他提出的交往行为理论,从根本上就是用交往理性超越工具理性,以此重建人类与世界的整体关系。

这一整体关系,哈贝马斯从语用学角度,把它视为行为者通过语言表达而与客观世界、社会世界以及主观世界之间建立起来的关系。“这样一种关系分别存在于:——客观世界(作为一切实体的总体性并使真实的表达成为可能)之间;——社会世界(作为一切正当人际关系总体性)之间;——主观世界(作为只有言语者才特许进入的经验的总体性)之间。”(哈贝马斯,2018)换言之,哈贝马斯通过基于语言沟通的交往理性,从而使得被严重压缩为主客体关系的生活世界,再度还原为受三种不同有效性要求制约的关系,即受真实性有效性要求制约的主体-客体关系,受正确性有效性要求制约的主体-主体关系,受真诚性有效性要求制约的主体-自我关系,其中主体-客体关系只是其中的一个关系维度。由于这些有效性要求,都是通过语言沟通(它包括但不限于对有效性要求的质疑、论证、共识等)来予以判断和检验的,因此与诉诸权力或货币等媒介的其他行为理论相比,诉诸语言这一媒介的交往行为理论更能够挣脱主-客体关系这一现代化以来凝成的占据主导地位的二元论关系模式。但是,言语表达仍然是一种符号知识,因而依赖于符号化知识的交往行为理论依然是一种二元论理论,依然没有完全挣脱二元论本身具有的局限性。大体而言,二元论的局限性主要在于:

一是二元论自身存在其无法认知的某些方面。二元论在根本上依赖于人类意识与宇宙万物之分,因而“如果要通过人类意识这一媒介,去认识宇宙万物这个整体,那么一定会有某些方面依然未知。在唤醒符号化知识之后,在宇宙万物中的认知者与知识、思索者与思想、客观与主观之间仿佛就产生了一道分界线;而我们作为外部世界的认知者与观察者,其最深层的意识就最终逃脱了其自身的掌控,成为了‘未知‘未显以及‘未得之物”(威尔伯,2011)。交往理性,仍然是一种对象思维,它依赖于理性与理性对象之间的二分,因而无法看到理性自身的问题,正如眼睛可以看见其他一切而不能看见自身。并且就语言作为符号知识而言,它只能是真实世界的一种“地图”,由此哈贝马斯阐述的交往行为可以产生无数个这样的“地图”,甚至可以在这些“地图”之间形成共识,但无数个地图也只是地图,不是真实世界本身,不是实相。事实上,“通过符号化的地图知识所呈现的世界图景在不同的文化中都存在极大的差异,而且在历史长河中同一文化中的不同人物之间也存在这样的差异。不仅如此,我们有关实相的符号化世界图景会随着有关实相的科学、经济以及历史思维的更新与修订而继续发生变化”(威尔伯,2011)。因此,除非诉诸亲证知识,借由体验,否则我们难以真正体验到实相或真实世界,难以体验到言语者与被言者、观察者与被观察者实为一体(薛定谔,2007)。“语言的交流从最为宽泛的角度来看只是文字模式的传播罢了,说到底也只不过是‘实相在幻觉镜子中的倒影罢了”(威尔伯,2011)。

二是二元论内在地导致对立面的产生,并且自身无法解决其导致的对立问题。如前所述,二元论在将认知的主观意识与被认知的客观事物相分离,然后用各种合适的符号来表示被认知的客观事物时,它的二分法所形成的符号化形象形成了客观事物,并与作为认知主体的自我角色相分离,让认知者感觉到自身从本质上与宇宙万物相分离。由这种相分离而来的分歧、对立、冲突在认知上内生于二元论,因而并不能通过二元论自身而得以解决。这些认知上的分歧、对立、冲突落实在现实世界,并且形成了相应的制度化体系(法律、制度和物质化的机构如组织、军队、监狱等)之后,分歧、对立和冲突也便具有其物质化形式。同样地,它们并不能通过物质化的二元论力量(作为对立存在的双方)而得以完全解决,即旧对立的解决不过是以新对立的诞生为前提的,并且认知上的二元论与实践上的二元论交相强化。与此不同,非二元论认知模式直接面对的不是符号,而是实相本身,它不会将宇宙万物一分为二,更不会用逻辑的铁丝网过滤和编织它,它与它所认识的事物是统一的。中国思想中的“天人合一”“心外无物”等即是这种非二元论,它是经由体验而得以感知到的整体性存在。这里,如果我们关于实相的非二元知识,仿佛实相与非二元知识是相分离的,那么这只不过是因为我们的语言太过于二元化了,以至于若换用其他方式来阐述的话绝对会变得更糟糕。因此,我们需要强调这个世界上并不存在一个叫作“实相”的东西和另一个叫作“实相”的知识的东西,因为这是最严重的二元论;并且时刻记住,非二元认识就是实相,它将“内容”当作了自己(威尔伯,2011)。如此,即便后面的讨论仍不得不屈从于已被二元论严重熏染的语言(因为除非我们恢复到符号化的认知模式,否则我们无法将体验到的东西描述出来),我们也不会轻易陷入二元论的泥潭。

哈贝马斯的交往行为理论明确识别到二元论的主-客体关系的分离性,以及它对人与世界之关系的窄化与对立化,并试图从主体间性的语言沟通出发解除这一窄化和对立化,以及借助交往理性综合被二元论分化了的价值领域;“但是说到底,‘累加各种碎片和‘分割为各种碎片一样都不过是一种‘聪明的权宜之计罢了”(威尔伯,2011)。真实的世界是无法将之分割开来的,它自身就是整体,尽管它是以庞大的量子形式来形成自身的完整性。由此而言,所谓的分割或累加只是符号化知识意义的,它并没有触及实相或真实世界。不过相比于霍克海默、阿多诺等法兰克福学派前辈,哈贝马斯的深刻在于他没有停留在对真实世界的彻底批判之上,他同时深入反思批判理论的合法性,从而发现长期被边缘化的主体间性(主体-主体之间的关系),并在语用学上深度地把语言沟通与人类解放关联起来。如海德格尔所言,语言是存在之家,并且是人类交往的最根本也是最合乎人性的媒介之一。但是,语言是如此容易受到二元论的侵染,在整个已经被二元化了的西方语境之下更是如此。因此,哈贝马斯的基于主体间性的交往理性挣脱了工具-目的理性这一二元论思维,但是它严重依赖于语言媒介,忽视体验媒介,从而没有完全摆脱二元论的局限性,也没有充分关注亲证认知模式及其意义。

3 超越二元论

事实上,哈贝马斯的交往行为理论详细论述了资本主义现代化进程中经济运行系统、行政权力系统、社会控制系统等诸亚系统导致生活世界的分化、独立化与对立化。哈贝马斯认为:“与一种很少区别的社会体系最初共处的生活世界,越来越多地下降为与其他下属体系并行的一种下属体系……这些下属体系按照韦伯的判断与它们的道德实践相对而独立化了。”(哈贝马斯,1994)這些下属体系“在现代社会中密化和物化为摆脱规范的结构。针对形式组织化的,通过交换过程和权力过程控制的行动体系,成员相互对待如同对待一种自然发展的实在——在目的合理的行动的下属体系中,社会成了第二自然界”(哈贝马斯,1994)。如此,这些下属体系在脱离以理解为基本方式、以达成共识为基本目的交往理性的价值追求之过程中,对立化了生活世界,即“合理化的生活世界促使下属体系形成与增长,这种下属体系的独立的命令,又破坏性地反映在它本身上”(哈贝马斯,1994),人类个体在分化、独立化、对立化的诸亚系统作用下置身于互为客体关系之中。但是,对于这一分化、独立化与对立化的消除,哈贝马斯给出的方案是可疑的。其方案的核心思想是用交往理性的合理化替代工具理性的合理化,但是在生活世界已经被各种亚系统“殖民化”的前提下,并不能单凭交往理性的合理化就能摆脱这一殖民化。

哈贝马斯确实从多方面阐释了他关于交往合理化和生活世界合理化的构想,但是,这一构想只是一种理想理论,它与现实世界之间的过渡性问题在哈贝马斯那里并没有得以充分论述。在资本主义世界体系的中心-边缘结构这一事实前提下,如前论及的依然没有挣脱二元论局限性的交往行为理论,它以理论批判方式触及的“现实”更多的是符号化世界的现实,而它作为一种理想理论,充其量只是提供了一种方向。并且当世界大多数人还置身于资本主义世界体系时,互为主体关系的获得过程除了遭受二元论的幻觉,也遭受中心-边缘结构的阻力与扭曲,因此哈贝马斯的主体间性或交往理性,更一般说,互为主体,其条件至少需要在认识模式上超越二元论,也需要在实践上超越互为客体关系。

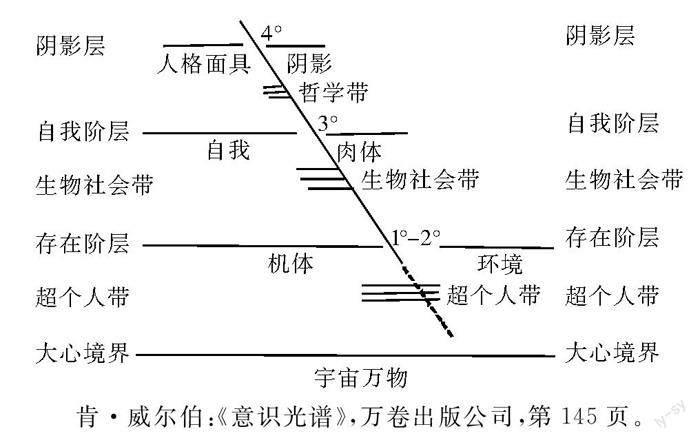

在《意识光谱》一书中,威尔伯将各派心理学综合在一个与现代物理学精神相通的意识光谱(The Spectrum of Consciousness)理论框架之中。关于意识光谱的演化,即认知模式与意识阶层的对应关系以及认知模式转换与我们认同感转换的对应关系,威尔伯做了简要而清晰的概述。大体而言,在二元论压抑投射的螺旋线上升进程中,意识光谱在经由初级二元论、次级二元论等多次二元论之分割后出现不同的分层,即从大心境界层(宇宙万物一体)到存在层到自我层再到阴影层,以及介于各层之间的地带即超个人带、生物社会带、哲学带,并且每一主要的二元论都会导致认同感的逐渐减少和限制,从宇宙万物到人类集体、再到个体自我,最后到部分自我,其结构图式如下:

肯·威尔伯:《意识光谱》,万卷出版公司,第145页。

从意识光谱的图式来看,大心境界阶层是非二元的全然整体,之后阶层经由玛雅这一看似真实的创造、实则“伪装”的幻觉所创造的二元论过程,全然整体的非二元对立被压抑住了,并将之以二元对立形式投射出来。每一次二元论出现都伴随着一种压抑投射,并且产生一种新的光谱阶层。初级二元论出现时,压抑了“大心境界”,并将之投射成了机体与环境对立,人类的认同从“一切万有”转变为机体。当人类认同他与环境相对的机体时,就产生了“存在阶层”。在人类唯一认同其机体并且开始了有关存在与虚无幻觉的辩论时,他就难以忍受机体的消亡,无法接受其眼中的死亡。这就引发了次级二元论,它压抑机体的统一,并将它投射成生命与死亡之间的对立。人类从死亡中的逃离就是从其肉体中的逃离,追求不朽、追求不受腐蚀和衰败影响的心灵,并由此创造出了第三级二元论,它压抑机体的统一性,并将之投射成了心灵与肉体的对立,而这标志着“自我阶层”的出现。在“自我阶层”上,人类在自身的自我之上强加了一种二元论或者分割,压抑了它所有自我趋向的潜在统一,并将它们投射成人格面具(即“不准确且受到污染的自我形象”)与阴影之间的对立(威尔伯,2011)。

意识光谱深刻揭示了人类意识的内在结构特征,以及各派心理学纷争的根源。意识光谱是整体主义的,它为我们超越二元论提供了直接的方法论。意识光谱起到了“归零作用”,它让我们对自身长期持守的信念拥有彻底的反思能力,并且体验到符号化信念的边界性,以及任何以对立形式出现的信念不过是幻觉。“看破二元论符号化知识带给我们的幻觉,从而在真实的世界中被唤醒。因为这一真实的世界整体上是不存在对立面的,它显然不是可以被定义或者被抓住的东西,因为所有的符号都只有从它们的对立面来看才具有意义,然而真实的世界是没有对立面的。”(威尔伯,2011,74)但是,意识光谱在根本上只是对人性心理的一种整体性描述,以及人类个性作为一种意识的多层次表达,它既没有赋予外部环境独立的位置,也没有描述人性心理与外部环境之间的动态关系。

这里,我们对威尔伯的意识光谱的异议,仿佛倒退到二元论之上,尤其是当我们使用“人性心理与外部环境之间的动态关系”这样的表述之时,因此我们需要做些补充说明。由于人类个体的生理机体构造,它与外界存在着物质、能量、信息的交换,它有真实的边界,这一边界处在变动之中。人类个体从一量子尺度的受精卵开始到脱胎成长为远超量子尺度的人体,这一过程不仅是边界的变动过程,也是人体运动方式的变化过程,从量子运动到非量子运动,以及作为成人体的运动兼具“身心二象性”,即身体运动遵循牛顿力学规律,心灵运动遵循量子力学规律。由此而言,并非所有关于边界的表述都是二元论,除非是那些忽视整体并把边界固化下来的表述。就人类生命体的交流而言,非符号的体验是一种形式,但它不能直接传递或呈现给其他生命个体,它要显现出来,需要借助符号化表达(语言、文字、手势、肢体等),威尔伯的意识光谱理论就是这样的符号化表达,但它不是二元论,而是从根本上试图瓦解二元论。但是由于符号化表达容易受到二元论的侵染,因此在借助符号化表达的任何语境中,都不可避免地带有二元论的痕迹。有了这样的澄清之后,就符号化表达的运用而言,真正重要的不是它自身的二元论痕迹,而是在运用中自觉承认亲证认知模式的首要性。

由此观之,威尔伯的意识光谱理论只是对意识光谱的演化作了一种结构主义描述,它仍然是一种静态的整体主义。这种整体主义有助于人类认识到自身陷入互为客体关系的深层心理根源,但它不能同时把握变化的外部环境与变化的人类心理(及行为)之间的动态关系。并且威尔伯的意识光谱理论走得太远,以至于它至少容易让人产生这样的非真实认知,即认为在意识到宇宙万物归于“一”之时,人类生活世界中的一切分离、对立、冲突就会瓦解于无形,而无须任何人为努力(它全系于人类全体认同感的瞬间转换)。但是,在人类生活其中的已经被二元论及其实践分割的世界中,在意识多少符号化的世界中,意识/认同感的瞬间转换并不意味着与符号化相对的物质化的世界体系的瞬间重构。在人类生命机体依然还是碳基结构的前提下,我们不应当无视人类与外部环境之间的边界性,由此在把握世界中构成人类实质的诸个体与构成其外部环境实质的诸组织之间的交互关系之上,我们需要动态的整体主义。

4 现代世界体系的嬗变:共生关系的孕生

当前在信息数字技术之作用下人类交往活动在数字时空(社会时空在当代呈现的数字化形态)的速度已经接近光的运动速度。这是信息社会的本质特征。我们知道,在物理世界当物体运动的速度接近光的运动速度时,牛顿定律就不能适用,需要由爱因斯坦的相对论来进行解释。同样地,当人类社会从物理时空进入数字时空时,它就需要新的哲学理论。这一新哲学的核心理念,其形式是整体性的,其内涵是连接性的;就其促进人类共生而言,可以将之称为共生理念。这里,我们从物理学理论演进层面触及到共生理念的底层逻辑。这一共生理念伴随着信息数字社会的发展,会在人类社会中获得它的现实性、它的世界性,即它从观念的理论形态变成现实的制度形态。但是由于现存的世界体系不会自动解体,其解体的过程也不会一蹴而就,因此新哲学的现实性、世界性之落实过程会经历一个扭曲的伴有剧烈冲突乃至战争的过渡时期。下面,我们从现代世界体系的结构与活跃其中的组织这两个方面阐释这个过渡时期,由此阐释互为主体的条件的诞生过程。

4.1 现代世界体系的基本结构及组织目标

现代资本主义世界体系诞生于16世纪的西欧,随后向世界其他地区拓展,并把后者作为自己的外部市场。在这个进程中,以西欧为中心、以其他地区为为边缘的现代世界体系日趋成熟(沃勒斯坦,2013)。从历史来看,现代世界体系中的中心国家出现数次位移,从荷兰到英国再到现在的美国,但中心-边缘的不平等国际关系并没有发生实质变化。当前以美国为首的西方中心国家依然通过这一不平等国际关系汲取作为边缘国家的亚非拉社会的财富以维持其经濟社会发展。在美国主导的世界体系中,美国霸权是建立在零和博弈基础上的,即作为其基础的现代军工复合体和美元体系的获利都以他者的毁损为前提,甚至是以局部地区的代理人战争为前提。人类现在置身于这一现代世界体系之中,人类诸个体的行为深受该体系的“资本主义的……‘价值法则运作的影响”(沃勒斯坦,2016)。

因为现代世界体系的中心-边缘结构不变(主-客体关系不变),也因为利益(财富)在物质层面的相对稀缺不变,因此尽管现代世界体系的中心国家发生了数次位移,但利益最大化的组织目标不变。在这段历史时期内,利益(财富)的尺度不论是土地、商品,还是石油,都是不可再生的、总量有限的,并且围绕着利益的争夺往往是零和博弈的,即一方的富足以另一方的贫困为前提。以利益最大化为目标的组织,是这种博弈的具体组织形式,它具有以宪法为后盾的合法性,它的设立、运营、兼并、倒闭等无非就是追求利益最大化的结果。如此,同行业的组织之间,几乎没有共生的可能性,或者说,它们的共生仅存在于短暂的联盟。伴随着巨型或垄断组织的出现,邻近行业或不同行业的组织之间,也会从竞争性的互补转向替代性的吞并。简言之,以利益最大化为目标的组织,它们的共生关系即便存在,也是局部的、暂时的。

改变利益最大化这一目标,组织就能实现持久的共生关系吗?这不是一个恰当的问题。恰当的问题至少包含两个相关联的部分,一是利益最大化这个目标能否改变?另一是在什么样的目标下,组织能够实现持久的共生关系?人性有自利倾向,这一倾向在漫长时间里与对外在物私有化观念/实践耦合在一起,并相互强化,以至于形成了“根深蒂固”的自利最大化观念。自利最大化观念在现代化进程中,以宪法法律形式确立下来,从而获得其法权形式——私有权,并在中心-边缘世界体系普及开来(这尤其体现在对非洲部落或“野蛮”民族的改变上),构成了整个现代世界的基本权利体系的核心部分。活跃于其中的那些组织,它们普遍被当作一种工具,一种实现个体或群体利益最大化的工具,而它们在市场竞争中的盈亏,构成了私有权在内容上的变化。换言之,组织工具化不过是自利最大化和私有权结构在中心-边缘关系中主体客体化的一种形式。

据此而言,利益最大化能否改变,在根本上取决于自利最大化和私有权结构能否改变。自利最大化是人性的一部分而非全部,并且在一定程度上受利他倾向的制约,是可以改变的。私有权结构是人类社会的一种制度安排,并且在不同社會中它作为制度的一部分,有不同的比重,也是可以改变的。组织工具化,是利益最大化这一目标的具体表现,因此如果利益最大化这个目标是可以改变的,那么它就是可以改变的。因为自利最大化与私有权结构都是可以改变的,因此利益最大化这一组织目标也是可以改变(调整)的。反之,在自利最大化观念、私有权结构占据主导地位的现代世界体系中,利益最大化这一组织目标不会根本改变。相应地,组织的共生关系即便存在,也是局部性的、短暂性的和工具性的。

4.2 两个变量及其效果:共生关系的孕生

20世纪后半叶以后,以计算机、互联网、人工智能、大数据等为代表的数字技术发展推动了人类社会数字化进程。在其中,数字经济成为一种趋势,数字平台也随之成为组织的新形式。与数字技术发展进程相伴随的是,社会主义建制化的曲折发展拓宽了人类对社会制度体系的认知,并且中国特色社会主义发展道路取得的巨大现代化成就不仅让其成长为世界第二大经济体,其发展趋势是也有可能在21世纪中叶前超越美国成为世界第一大经济体。这两个进程交织在一起,作为关键的两个变量,深度影响着现代世界体系结构-性质的演化。

第一个变量是技术层面的。在信息技术推动下人类建立起高度互联的电信网络,在这个网络中,人类借助电子媒介进行交流的行为特征不仅高速,而且呈现出加速趋势。人类生产方式、组织形式的迭代升级所用的时间越来越短了,在单位时间内能够穿行越来越大的空间。尤其是在数字孪生(digital twin)技术之后,生产活动流程能够被映射到互联网上而后通过孪生技术操作真实世界,这是人类目前经历的“数字时空”体验。这可以通过大面积的断电或断网加以验证。由此,如果说工业的发展、全球产业链的形成在物理上已经把世界联系在一起,那么信息数字技术使得分布在世界各处的人们即时交往成为现实。信息数字技术发展的另一面是网络游戏(online game,简称“网游”)的迭代发展。网游近年来得益于大数据、云计算、算法、虚拟现实(virtual reality)技术的发展,人们在游戏中的感受愈加真实,互动也愈加频繁。与无意识的刚体或物体不同,人类自身作为有意识的存在,它自觉到自身的时间性与空间性,并将之外化、建构为集体性的虚拟时空。在其中,人类个体可以按照自己的自由意志去生活。借助数字化技术的场景复原或保存等,它可以体验或安排自己生活的历史背景与角色定位。这种体验同样是真实的。因为它是真实的人在真实的时间里,选择的一种生活方式,这种生活方式对参与其中的每个人都会施加真实的影响。这种真实的人、时间、影响等构成了真实人生的一部分。这一部分在整个人生中的占比有可能会随着新技术的迭代升级,变得越来越大(秦子忠,2022)。

至此,人与自然的关系、人与人的关系、人与自我的关系,得到了充分的关注与追求。在这一阶段,这三种关系不仅在理论上得以敞开,也在现实上得以一定程度的实现。当前,人类的物质生产活动、人际交往活动、自我意识活动,都有其对应的实现场景。其中,物质生产活动是农业社会、工业社会中的人们所熟悉的,其产品也主要具有物质性的内容。只要人类的机体构造是生理性的,这种物质生产活动就会持续进行。

人际交往活动也存在于农业社会和工业社会,但它被严重压缩在主客体关系之中,因此在这一历史时期的人际交往活动是辅助性的,即每个人都倾向于把别人当作客体、当作他者、当作实现自己目的的工具手段。在信息社会中,由于生产活动的自动化、数字化,人际交往活动得以解放出来的条件日渐具备,即生产活动是在交往活动之中发生和进行的。这不仅是原先的物质生产活动,需要依赖于人际交往活动(通过互联网平台),也是人际交往活动本身就进行了生产,即它产生了作为数字生产资料的原始数据,后者进一步驱动了人际交往活动(它包含物质生产活动)。在这里,人际交往活动成为一种主要活动。

自我意识活动也作为辅助性活动存在于之前社会,但是当人际交往活动成为一种主要活动时,自我意识活动也日渐凸显出它的现实性,它是人际交往活动的内化与深化。虚拟游戏就是自我意识活动的一种场景,在这个场景中,其他关系都是辅助性的。在这里,与之前人类通过宗教寻求自我心灵的慰藉不同,虚拟游戏中的自我意识活动不再是人类个体在现实中遭受挫败后转向虚拟的一种自我满足,而是人类个体生活计划的一种方式,一种调节生活色调的方式,一种自我反思的、寻求多种可能人生的方式。如果这种方式获得普遍性,可以调整非虚拟的生活计划,它与后者的一致性就会越来越高。由此,人的一生就像是剧本,我们可以挑选不同的剧本,演绎不同的剧本,扮演不同的角色,这一系列的选择与演绎的过程,就是每个人的真实的人生。在这个人生可以“重来”的场景中,人类个体从一次博弈进入多次博弈,从而得以在整体上超越“囚徒困境”,走向共生(霍金和蒙洛迪诺,2011)。

当然,虚拟世界目前仍然只是人类意识活动的一个场景,只是现实世界的一部分,因此它所培育的共生思维,在整个现实世界尚未超越私有权制度之前,都会遭受到内生于私有权制度的排他性所施加的这样或那样的阻碍。不过,随着科技的迭代发展,人类已经具备解决私有权排他性问题的技术能力。当前,数字技术一方面降低了私有权的排他性,即它在促使资产数字化过程中分离了资产的私有权与使用权,从而在不影响资产的所有权性质下,扩大资产的使用范围/频率。另一方面,数字技术降低了社会共享的成本,同时催生了数字产品的市场。在这两个方面的共同作用下,共享经济日趋成为数字经济不可或缺的一部分。但是,共享经济在现存的世界体系中,仍然是手段性的,它是商业组织在数字化时代利益最大化的新方式。例如,在谷歌、脸书、百度等这类平台那里,共享是其平台模式内在的一部分,它表现为平台对所有用户的开放性、免费性与分享性,由此吸纳越来越多的用户。用户以及他们在平台上产生的大量数据构成了平台的无形资产,凭此,平台可以向广告公司(注意力商人)销售其广告空间,向数据公司销售数据产品,或直接用以训练自己开发的人工智能产品。当前,数字技术的资本主义运用,是服务于利益最大化这一目标的,因此数字技术虽然催生了共享、共生的社会关系,但这一社会关系在现存世界体系中却成为利益最大化的新手段,从而使得世界财富并非因为共享、共生而均衡化分布,而是极化分布,集中于少数平台、少数人(United Nations,2019)。改变这一集中化趋势,需要改变数字技术的资本主义使用方式;数字技术的社会主义使用方式是一种可能,而这与第二个变量关联在一起。

第二个变量是制度层面的。中国特色社会主义发展不仅拓宽了社会主义的内涵,也扩大了它在世界范围的影响力。社会主义/共产主义的目標是实现这样的自由人联合体,在其中,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”(马克思恩格斯文集,2009)。与此相适应的基本制度是公有权制度,它是从私有权制度无法满足自身生产力发展要求而解体过程中产生出来的。这是经典马克思主义作者在批判考察资本主义社会内部矛盾及其解体过程时对未来社会基本轮廓的勾勒。在过去一百多年的社会主义实践中,人类关于社会主义建制化已经积累了大量的正反经验。中国特色社会主义取得的巨大现代化成就,得益于对这些经验的借鉴吸取。从人类社会演化来看,中国特色社会主义的制度构成(如人民代表大会制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度等)不仅拓宽了人类选择自身发展道路的制度清单,其日渐增强的世界性影响力也已在深刻地影响着现存的世界体系结构-性质。

如果说资本主义生产方式自发地推动了人类世界连接起来,并且将人类群体的力量提升到了前所未有的高度,那么作为批判资本主义的共产主义则是自觉地消除这些前提条件的自发性,使它们受到联合起来的个人的支配。在《德意志意识形态》一书中,马克思和恩格斯如此写道:“共产主义和所有过去的运动不同的地方在于:它推翻了一切旧的生产和交换的关系的基础,并且破天荒第一次自觉地把一切自发产生的前提看作先前世世代代的创造,消除这些前提的自发性,使它们受联合起来的个人的支配。因此,建立共产主义实质上具有经济的性质,这就是为这种联合创造各种物质条件,把现存的条件变成联合的条件。”(马克思恩格斯全集,1960)中国社会主义发展道路正在创造这类“联合的条件”。中国的社会主义现代化不是靠汲取边缘国家来完成其工业积累,它凭借自身巨量的廉价劳动力促进贸易国在资源、产品与资本上的互联互通,从而解决了自身的原始积累不足等问题,实现本国与贸易国的互惠共赢(王跃生和马相东,2014)。在参与全球贸易的过程中,社会主义中国逐渐褪去对中心国家的依附,正在推动形成有利于国家独立自主与国际平等合作的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局(郑尚植和常晶,2021)。这一新发展格局构成了现代世界体系的巨大变量,它为后发展国家摆脱对资本主义发达国家的依附提供了一个强有力的杠杆。

现存的世界体系是以美国为中心的,而中心国家的维持以对边缘国家的汲取为前提,并伴之以周期性危机、局部冲突/战争。从霸权的位移及其逻辑来看,中国要做的是终结霸权,就像美国终结英国霸权时期的殖民地统治一样。中国作为社会主义社会,它的现代化,用习近平总书记在党的二十大报告中的概括来说,是人口规模巨大的、全体人民共同富裕的、物质文明与精神文明相协调的、人与自然和谐共生的、走和平发展道路的社会主义现代化,因而它的发展道路乃至它未来的走向都不是以自己为中心、掠夺边缘,而是在共商共建共享、追求互惠共生的理念下构筑人类命运共同体(任晓、金天栋,2021)。构建人类命运共同体是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,也是全球治理的中国方案。这一方案在规范上主张“和平、发展、公平、正义、民主、自由”是全人类共同价值(习近平,2018),这些价值构成人类命运共同体理念下新型全球治理体系的规范性原则;在制度上倡导融合共生理性的国际制度,“融合共生理性的国际制度建设,将从构成性层面内化共生理性,从程序性层面贯彻多边主义原则,从管制性层面约束个体理性”(刘宏松,2023)。这不仅表现在中国的援助不像西方国家施以条件的援助那样试图改变受援国的政治生态(张浚,2010),也表现在“一带一路”上中国帮助其他发展中国家培育、增强其自主发展能力,如帮助后者构建减贫与可持续发展所必需的公共基础设施(张原,2018)。事实上已有研究表明人类命运共同体方案已经影响了国际秩序三个基本要素,即国际主流价值观、国际规范与制度以及国际组织中规则制定权分配的变化,推动一种新型国际秩序的建构化(李慧明,2021)。当然,中国式现代化的发展即便最终不能超越美国,它作为一股新兴力量,已经并且会持续对现代世界体系的中心-边缘结构-性质的转型施加越来越大的影响。这一现实性影响不仅为共生组织的出现创造了相应的外部空间环境,也为共生组织发展提供了一种前进方向。

如果上面两个变量(暂且搁置其他变量)导致现存的世界体系的结构-性质发生了改变,以至于出现允许共生关系存在及发展的一定空间,那么这个空间就会孕育出共生组织及其群落。这两个变量目前尚未足以促使现存世界体系解体,但是一旦这两个变量所创造的条件允许共生组织及其群落发展累积到一定规模,乃至形成稳定的共生关系的再生产关系,现存的世界体系就会被新的世界体系所替代。

参考文献:

[1] COHEN G A. Rescuing justice and equality[M]. Harvard University Press, 2008.

[2] 哈貝马斯.交往行为理论:第1卷[M].曹卫东译.上海:上海人民出版社,2018.

[3] FINLAYSON J G, FREYENHAGEN F. Habermas and rawls: disputing the political, routledge[M], 2010.

[4] 陈肖生.实践理性、公共理由与正义观念的辩护[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2015(3): 129-141.

[5] 桑德尔. 自由主义及其正义的局限[M]. 万俊人,译.南京:译林出版社,2001.

[6] 诺奇克. 无政府、国家与乌托邦[M]. 姚大志,译.北京:中国社会科学出版社,2008.

[7] 平克.人性中的天使:暴力为什么会减少[M]. 安雯,译.北京:中信出版社,2019.

[8] 康德. 道德形而上学基础[M]. 孙少伟,译.北京:中国社会科学出版社,2009.

[9] 韦伯. 经济与社会[M]. 阎克文,译.上海:上海人民出版社,2009.

[10] 威尔伯. 意识光谱[M]. 杜伟华,苏健,译.沈阳:万卷出版公司,2011.

[11] 薛定谔. 生命是什么[M]. 罗来鸥,罗辽复,译.长沙:湖南科学技术出版社,2007.

[12] 哈贝马斯. 交往行为理论:第2卷[M].洪佩郁,蔺青,译.重庆:重庆出版社,1994.

[13] 沃勒斯坦.现代世界体系[M].郭方,等译.北京:社会科学文献出版社,2013.

[14] 沃勒斯坦. 变化中的世界体系:论后美国时期的地缘政治与地缘文化[M]. 王逢振,译.北京:中央编译局,2016.

[15] 秦子忠. 生存还是毁灭:元宇宙效应的哲学考察[J].阅江学刊, 2022(3): 68-81.

[16] 霍金,蒙洛迪诺. 大设计[M]. 吴忠超,译.长沙:湖南科学技术出版社,2011.

[17] United Nations. Digital economy report 2019[EB/OL].https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf.

[18] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009.

[19] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第3卷[M].北京:人民出版社,1960.

[20] 王跃生,马相东. 全球经济“双循环”与“新南南合作”[J]. 国际经济评论,2014(2): 61-80.

[21] 郑尚植,常晶. “双循环”新发展格局的马克思主义政治经济学分析[J]. 当代经济管理, 2021(12): 1-11.

[22] 任晓,金天栋. 刍议人类命运共同体的构建方式:一种制度化的视角[J]. 国际观察, 2021(3): 20-60.

[23] 习近平. 论坚持推动共建人类命运共同体[M]. 北京:中央文献出版社,2018.

[24] 刘宏松.人类命运共同体与全球治理体系改革[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023(1):25-35.

[25] 张浚.不附加条件的援助:中国对非援助政策的形成[J].外交评论(外交学院学报),2010,27(5):20-34.

[26] 张原.中国对“一带一路”援助及投资的减贫效应:“授人以鱼”还是“授人以渔”[J].财贸经济,2018,39(12):111-125.

[27] 李慧明.人类命运共同体与国际秩序转型[J].世界经济与政治,2021(8):4-33.

收稿日期:2023-04-15

基金项目:国家社会科学基金一般项目“文明形态多样化视域下的交互共识研究”(22BZX008)

作者简介:陈春花,女,广东湛江人,新华都商学院理事会教授,研究方向: 组织管理与企业成长理论;秦子忠(通信作者)(1986—),男,海南东方人,海南大学马克思主义学院副教授,博士生导师,研究方向:心智哲学与政治哲学。