普拉提运动对下腰痛干预效果的Meta 分析

黄文哲,成波锦,谢 雯

(1.广州体育学院研究生院,广东 广州 510500;2.广州体育学院体育教育学院,广东 广州 510500)

下腰痛(Low Back Pain,LBP)是最常见的健康问题之一,指的是肋缘以下、 臀横纹以上区域内腰骶和骶髂部的疼痛与不适,伴有或不伴大腿牵涉痛,多达80%~85%的成年人一生中曾受其影响,且呈现逐年增多的趋势[1-2],成为了普遍存在的健康问题以及社会经济问题[3]。 运动干预作为一种安全有效的物理治疗法, 已被国际上证实是治疗下腰痛为数不多的方法[4],欧洲非特异性慢性下腰痛治疗指南更是建议将运动干预作为一线治疗方法[5],我国骨科领域和康复科学等专家组也共同制定了运动疗法治疗腰痛的专家共识[6]。

治疗下腰痛常用的运动干预措施包括体能练习或有氧运动、肌肉强化以及各类拉伸运动等[7]。其中,普拉提作为一种改善脊柱肌肉组织强度和耐力的运动方案, 越来越常见地应用于下腰痛临床治疗, 例如我国专家共识中强推荐使用普拉提治疗慢性下腰痛[6]。先前虽已有学者对普拉提干预下腰痛效果进行Meta 分析,但一方面,普拉提对下腰痛的干预效果仍存争议,例如Meta 分析结果显示普拉提在减轻疼痛和残疾方面无效[7]。另一方面,虽然现有一些Meta 分析结果证实了普拉提改善下腰痛的作用效果,但少有涉及干预方案中运动周期、运动频率等因素与下腰痛改善程度的剂量效应探讨, 进而导致其研究无法就普拉提干预方案设计提出具有实践意义的指导与建议。

由此,本研究运用Meta 工具对已发表的普拉提运动改善下腰痛效果的相关实验研究进行元分析, 在揭示其整体效应量的基础上,继续考察5 个调节变量(普拉提类型、运动周期、运动频率、单次时长、样本量)在干预中起的作用,追踪干预效果更为理想的普拉提运动方案, 以期为下腰痛患者的普拉提干预提供理论参考及实践指导。

1 研究方法

1.1 文献检索

于Web of Science、Pubmed、EBSCO host、Embase、Cochrane Library 以及中国知网6 个数据库中进行文献检索, 将文献检索时间设定为2002 年9 月1 日至2022 年8 月31 日,最后一次检索日期为2022 年9 月25 日。 中文文献以“普拉提”“核心稳定性”“运动干预”“下腰痛”“下背痛” 等为主题词进行组合式混合检索;英文文献检索主题词为(Pilates or Pilates method or Pilates training or Pilates-Based exercises) AND (Low back pain or LBP or Lumbago or Low back aches or Dorsalgia),同时通过手工检索的方式对纳入文献的参考文献进行追溯, 确保文献搜集的全面性。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

文献纳入标准依据Cochrane 系统评价的PICOS 原则包括:1)实验对象:疼痛时间持续超过急性期(4 周)[8]的非特异性慢性下腰痛患者;2)干预措施:实验组为普拉提运动干预,且没有结合其他干预方式;3)对照组:常规护理、常规锻炼、健康宣讲或保持以往的生活作息;4)实验结果:指标包含NRS、VAS、ODI 和RMDQ 量表中的任一量表;5)实验设计:采用随机对照试验 (RCT), 并可提供实验组和对照组的样本量、均值、标准差等完整原始数据。

1.2.2 排除标准

1)受试对象为合并其他类疾病的非常规人群或特异性下腰痛患者;2)摘要、综述、会议文章以及非中英文发表的文献;3)非随机对照试验研究;4)输出结果非量表以及结局指标数据不全。

1.3 文献筛选与资料提取

遵从Cochrane 协作网系统评价员手册关于文献筛选的方法, 先将各数据库的检索结果导入文献管理软件NoteExpress并进行去重处理, 再由2 名研究者采用独立双盲的方式按照纳入和排除标准对文献进行筛选, 并对各项数据进行提取和录入,遇到分歧,由第3 名研究者进行裁决。 对筛选后的纳入文献内容进行独立提取,包括一般资料、干预特征以及结局指标等相关数据。

1.4 文献质量评价

根据循证医学研究指南建议,采取Cochrane 偏倚风险评估工具,对纳入文献的7 个指标进行质量评估,即随机序列生成、分配隐藏、受试者及试验人员实施盲法、结局评估者实施盲法、 结果数据的完整性、 选择性报告结果及偏倚的其他来源,对每个指标依次进行“低风险”“风险不明”或“高风险”的判断。 将所有纳入文献分为3 个等级:低度偏倚文献(符合五项或以上低风险指标)、中度偏倚文献(符合3 项或4 项低风险指标)、高度偏倚文献(符合两项或以下低风险指标)。 纳入的文献由2 名研究者按照评审标准进行独立评估, 若遇不同意见,则由第3 名研究者进行裁定,以保证所有研究者最后一致认可文献质量评价结果。

1.5 统计学处理

采用RevMan 5.4 数据处理软件,对纳入文献进行数据合并、异质性检验及偏倚图和森林图绘制。 由于结局指标的不同量表数值代表意义相似,具有可比较性,参考以往相关研究的数据处理方法[9-10],效应尺度指标选择SMD和95%CI进行合并效应量统计, 效应量的评价标准为:0.2≤|SMD|<0.5 为小效应量,0.5≤|SMD|<0.8 为中等效应量,|SMD|≥0.8 为大效应量[11]。纳入研究的异质性采用统计量I2进行判断,代表无、轻度、中度和高度异质性的I2值分别为0%、25%、50%、75%[12]。当I2值为中度及以下异质性时, 采用固定效应模型对所提取数据进行合并,反之采用随机效应模型。 若存在明显异质性时,则对各调节变量进行亚组分析。 最后采用漏斗图分析偏倚风险情况。

2 研究结果

2.1 纳入文献基本特征

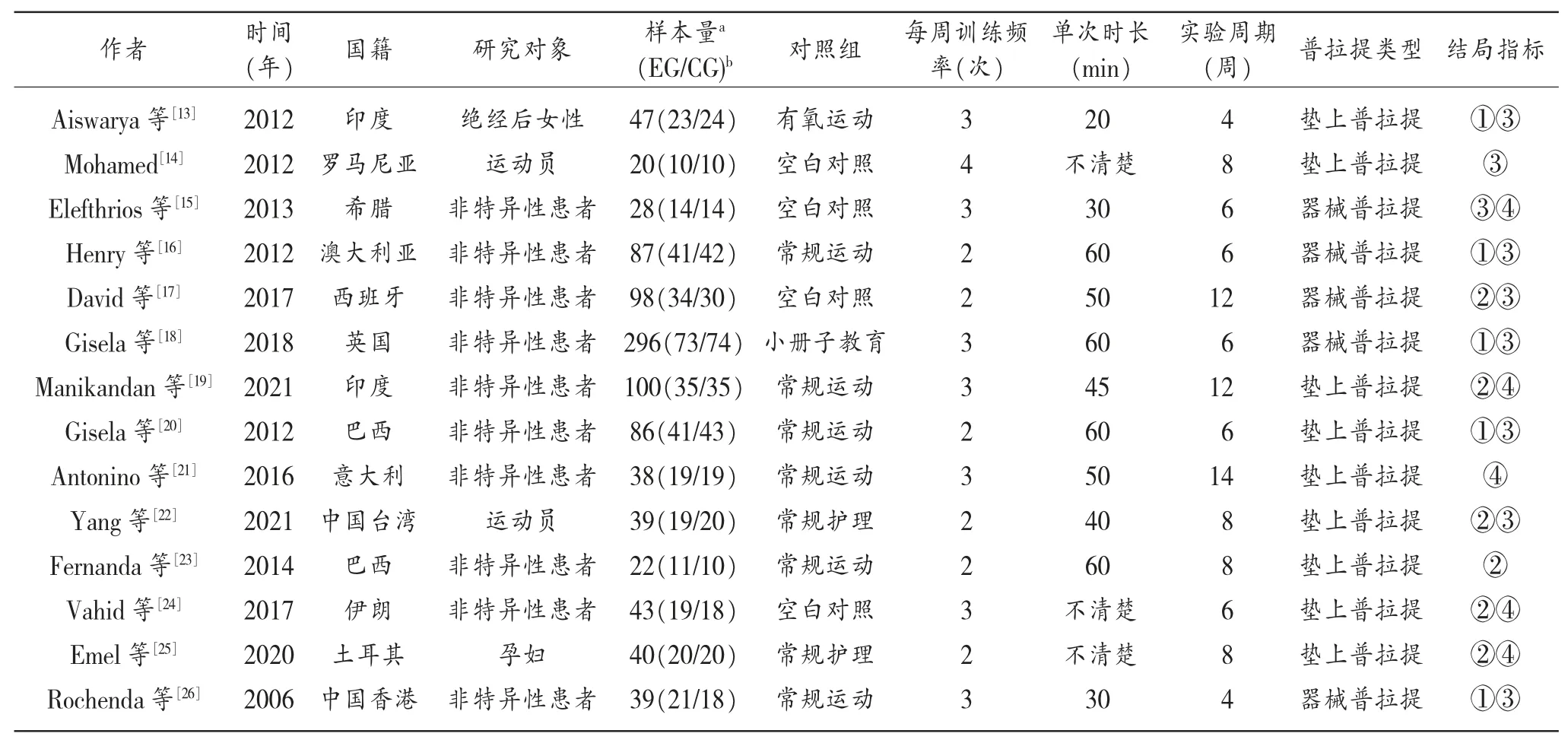

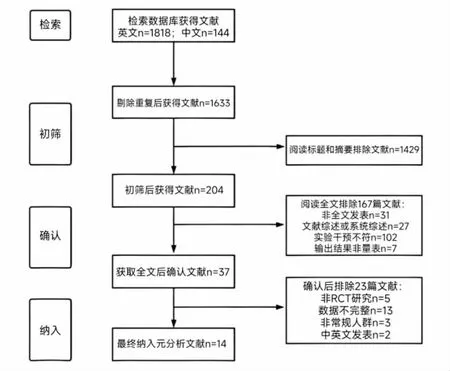

首先, 从6 个数据库中初检得出与本研究主题相关的文献共计1 932 篇,其中中文文献114 篇,外文文献1 818 篇,经软件NoteExpress 排除重复文献后,阅读题目和摘要初筛后得到文献共计204 篇, 阅读所有初筛文献全文后最终纳入文献共计14 篇[13-26](图1)。 另外,实验对象共计758 名,其中381人为实验组,377 人为对照组,文献基本特征详见表1。

表1 纳入文献的基本特征表

图1 文献检索及筛选流程图

2.2 纳入文献质量评价

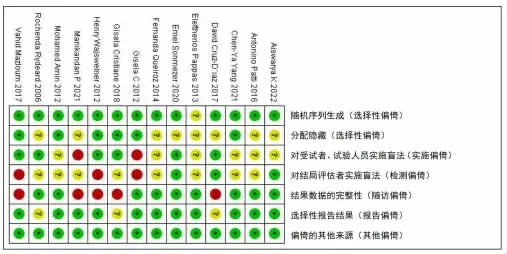

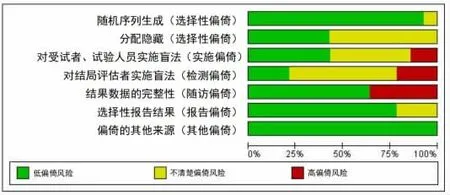

对纳入的文献进行质量方法学评估(图2),其中达标为“+”,不清楚为“? ”,未达标“-”。 有7 篇文献为低度偏倚风险,提示其文献质量较高,其余的7 篇文献均达到中度偏倚风险。文献质量评价的各项指标具体占比统计如图3 所示。

图2 文献质量评估示意图

图3 文献质量评价各项占比图

图4 普拉提运动对下腰痛改善效果关系的meta 分析

2.3 整体效应检验

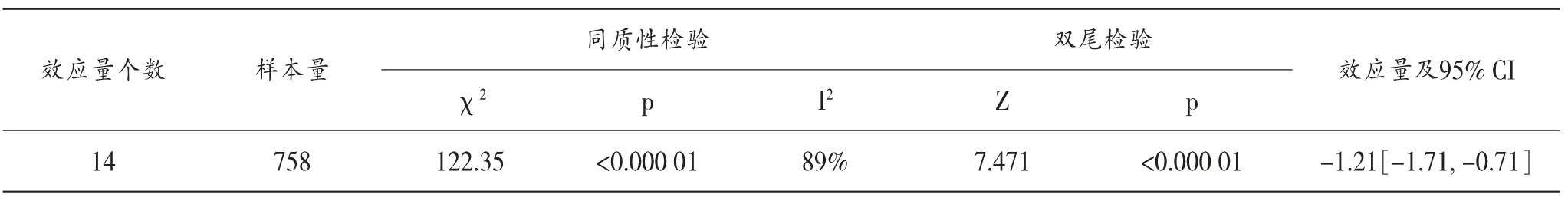

由于各研究间测量量表不一,Meta 分析过程采取标准化均数差(SMD)和95%置信区间(95%CI)进行效应量统计,将纳入文献进行总评得出异质性检验结果I2为89%, 说明多个研究间存在明显异质性,故采用随机效应模型,同时提示可能有潜在调节变量的存在, 有必要通过亚组分析进一步探究本次Meta 分析结果异质性的来源。 由表2 可知,合并干预效应量为d=-1.21[-1.71, -0.71](p<0.000 01),呈大效应量干预效果(|d|≥0.8),其中分析数值前的“-”表示下腰痛得到缓解。

表2 总体效应量及异质性检验结果(随机效应模型)

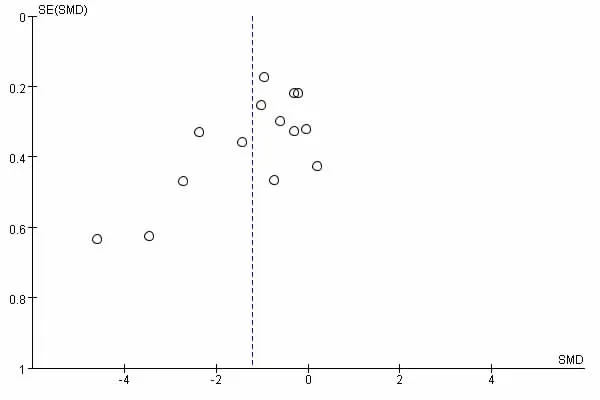

2.4 偏倚性分析

漏斗图常用于判断是否有发表偏倚,从图5 可知,散点的左右分布基本平衡,呈现出良好的对称性,说明14 项研究间存在明显发表偏倚的可能性较小,其整体研究质量较高,均适合纳入本次Meta 分析。

图5 纳入研究发表偏倚检验的漏斗图

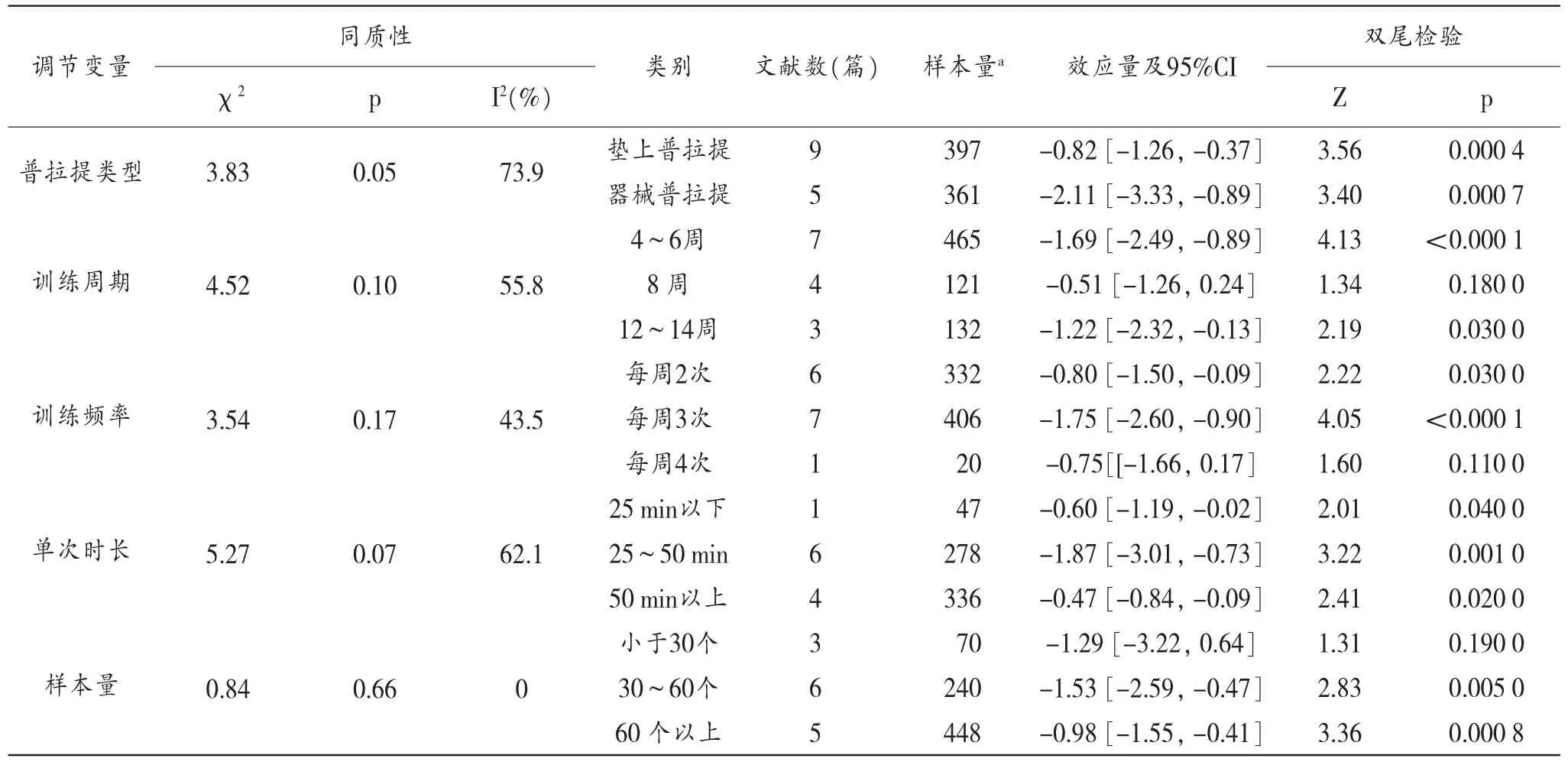

2.5 调节效应检验

本研究分别对普拉提运动方案中的普拉提类型、 训练周期、训练频率、单次时长、样本量这5 个调节变量设置亚组进行分析(见表3)。

表3 亚组分析的效应量及异质性检验结果(随机效应模型)

2.5.1 普拉提类型

共纳入样本量758 例,2 个组别在效应量异质性上达到了高水平(I2=73.9%,p=0.05),表明普拉提类型是影响普拉提运动对下腰痛干预效果的主要因素。 垫上普拉提组(d=-0.82,p=0.000 4)和器械普拉提组(d=-2.11,p=0.007)对改善下腰痛的效应量显著且均具统计学意义, 同时说明器械普拉提的干预效应更好。

2.5.2 训练周期

共纳入样本量758 例,3 个组别在效应量异质性上为中等水平(I2=55.8%,p=0.10),其中4~6 周组(d=-1.69,p<0.000 1)取得干预下腰痛的最大效应量,其次为12~14 周组(d=-1.22,p=0.03),8 周组(d=-0.51,p=0.18)虽具有中等效应量,但其结果不显著。 亚组分析结果表明训练周期对改善下腰痛的影响无统计学差异(p>0.05),但4~6 周的改善效果最佳。

2.5.3 训练频率

共纳入样本量758 例,3 个组别在效应量异质性上为中等水平(I2=43.5%,p=0.17),其中每周3 次组(d=-1.75,p<0.000 1)取得干预下腰痛的最大效应量,其次为每周2 次组(d=-0.80,p=0.03),每周4 次组(d=-0.75,p=0.11)虽具有中等效应量,但其结果不显著,但该组别只纳入1 篇文献,基于少量研究而得的结论可能存在一定的偏差。 亚组分析结果表明训练频率对改善下腰痛的影响无统计学差异(p>0.05),但每周3 次的改善效果最佳。

2.5.4 单次时长

共纳入样本661 例,3 个组别在效应量异质性上为中等水平(I2=62.1%,p=0.07),组间的效应量差异临界显著,表明单次时长对普拉提运动和改善下腰痛两者的关系可能存在一定影响。 其中25~50 min 组(d=-1.87,p=0.001)达到大效应量水平,25 min 以下组(d=-0.60,p=0.04)和50 min 以上组(d=-0.47,p=0.02)达到中等效应量水平且3 组均有统计学意义。 可见,25~50 min 组取得了改善下腰痛的最大干预效应。

2.5.5 样本量

共纳入样本758 例,3 个组别的效应量异质性不显著(I2=0%,p=0.66),表明样本量对普拉提干预下腰痛效果的调节作用不明显。样本量为30~60 个组(d=-1.53,p=0.005)和大于60 个组(d=-0.98,p=0.008)效应量具有统计学意义,小于30 个组(d=-1.29,p=0.19)效应量无统计学意义。 可见,样本量为30~60 个组效应量最显著。

2.6 敏感性分析

敏感性分析是通过假设条件对所获得的研究结果是否稳定、可靠的检验方法。 本文采用逐篇剔除的方法探寻异质性来源。 逐一剔除单篇文献后发现与整体效应量之间无显著差异,各研究间仍存在较高的异质性, 说明本研究对纳入文献的元分析结果较为稳定且可靠。

3 讨论

3.1 整体效应分析

采用随机效应模型对14 项纳入研究的元分析结果表明,普拉提运动对改善下腰痛具呈大效应量干预效果且具有显著性,效应量d=-1.21 ,95%CI为[-1.71, -0.71]。 这一研究结论与多项研究一致,Gisela[3]和Edwin[27]等通过Meta 分析均报道了普拉提在减轻慢性下腰痛患者疼痛的效果优于不治疗或最小干预,而Cherie[28]等基于现有证据进行系统综述,对普拉提运动在缓解慢性下腰痛患者疼痛和改善功能能力方面的有效性进行了更新, 证实其在短期内比常规护理和身体活动效果更优。 但有少数元分析与本研究结果不一致,分析后认为,纳入研究的数量和方法质量不足是造成结论不一的重要原因,如Pereira[7]和Posadzki[29]的元分析仅分别纳入5 篇和4 篇研究,其中包括了3 篇未在数据库中索引的期刊上发表的文章,作者并未对纳入文献进行发表偏倚分析, 且文献发表年份均为2007 年以前,建议需纳入高质量的最新研究成果,得出的结果更具有可靠性。

普拉提运动改善下腰痛的机制在于腰痛与腹横肌、 多裂肌、盆底肌和膈肌等深部核心肌的肌肉无力、低耐力和运动控制功能障碍有关[30],而普拉提运动的主要目标之一是使用静态和动态阻力练习来训练这些特定的深躯干稳定肌肉[31],此类肌肉的激活有利于腰盆区稳定性的提高。David 等人通过实时超声扫描等一系列测量手段评估普拉提练习者腹横肌收缩能力的改变,提出激活深层躯干肌在下腰痛恢复中发挥重要作用[17]。此外,普拉提不仅通过动静态结合的功能性阻力练习来帮助增强核心肌肉的力量和耐力,以此改善患者的灵活性、本体感受和运动功能, 而且是一项涵盖生理知识普及、 健康教育、心理疏导以及社会交往的全身运动,这些都是改善下腰痛的重要影响因素[31]。

3.2 调节效应分析

本研究整体效应量存在较高的异质性(I2=89%), 提示纳入的各研究之间效应量离散程度较大, 可能受到其他调节变量的影响。 当自变量和因变量之间的关系受到其他变量影响时, 这一其他变量就被称为调节变量[32]。 本研究结合先前的研究结果, 预先设定普拉提类型、训练周期、训练频率、单次时长和样本量5 个调节变量, 并通过亚组分析进一步检验普拉提运动干预对改善下腰痛的调节效应。

首先对普拉提类型进行调节效应检验发现, 器械普拉提对改善下腰痛取得更大干预效果。 垫子普拉提是指在平地上进行的,无需任何特殊设备(通常只需要一张垫子)的普拉提运动,而器械普拉提是在机器设备(卡迪拉克床、梯桶、踏步椅和脊柱矫正器等)的协助下完成的普拉提运动[33]。Keyvan 等人发现器械普拉提在训练效果的持久性上比垫子普拉提更强,且在残疾改善方面有更大的效果[34]。 在短期内基于设备的普拉提运动为练习者提供了更大的信息反馈和感觉系统刺激,更好地增强身体稳定性从而有助于下腰痛的改善[17],这与美国运动医学学会(ACSM)提出的使用可以调节位置(如座椅、休息、手柄)以及控制阻力(如弹簧、杠铃片)训练效果更佳的建议相一致[35]。 另一个可能与此结果相关的因素是使用器械时固有的安慰剂效应,一项临床试验研究表明,使用设备或装置可以最大限度地增强患者对治疗技术的信心[36]。

其次,对普拉提运动干预方案(周期、频率、时间)进行调节效应检验发现, 训练周期为4~6 周是改善下腰痛达到最大效应量,每周3 次的训练量为最佳选择,单次训练时长为25~50 min 可达到最优效果。从训练频率上看,控制在每周3 次既不会错过训练效果累积的最佳时间, 又能给肌肉提供足够的恢复时间,产生超量恢复,与Gisela 的不考虑成本前提下每周3 次的普拉提训练量带来的效益最高这一研究发现相一致[17]。而从单次时长来看, 训练时间过长可能会产生乳酸堆积以及肌肉疲劳,影响练习者的运动效益和疼痛知觉,而训练时间过短又可能会缺乏足够的肌肉刺激达不到理想的干预效果[37],因此设置单次时长为25~50 min 是较为合适的。 值得注意的是训练频率与单次时长的亚组分析中, 每周4 次以及25 min以下这2 个组别的纳入文献均仅有1 篇, 因此未来还需要纳入更多研究,减少结论的偶然性。 另外,在实验设计中提及到单次训练时长的11 篇纳入文献中,部分未强调每节普拉提训练课中热身准备、主体练习和拉伸放松的时间安排占比,导致单次时长提取结果相同的文献可能存在实际普拉提干预时间不同。 由于相关的临床研究并不多,未来仍需要进一步对单次训练时间甚至单次训练强度不同的干预效果进行评估。

最后从样本量看,30~60 个组的效应量达到了最大。 倘若样本量过小,无论普拉提运动干预有效与否,都难以排除实验过程存在的随机误差[37]。 反之,如果样本量过大,也将造成资源浪费, 且可能因为普拉提训练师的指导涉入程度有限而影响最终干预效果。

3.3 不足与展望

本研究严格遵循Meta 分析报告规范(PRISMA)执行,但依然存在一定的局限性。 首先,文献检索仅限于中英文发表,这可能导致语言或文化偏倚。 其次,文献的纳入范围没有包括未发表的随机对照试验以及部分结局指标数据不全的研究,文献搜集的全面性受到一定程度的影响。 再者,本研究仅采用“Cochrane 偏倚风险评估工具” 对纳入文献质量进行评判,虽采取独立双盲方式进行,但仍可能存在一定的主观性,从而导致评判偏差。 最后,部分调节变量的文献数量较少,可能导致亚组分析结果出现偏差。

未来的研究应关注以下2 个方面:第一,普拉提运动对不同性别、 年龄、 对象人群之间的下腰痛改善效果是否存在差异,探索更多的调节变量,旨在优化运动方案,精准施训。 第二,加入更为科学客观的文献质量评价手段,最大程度降低主观评判误差。

4 结论

普拉提运动对下腰痛具有明显的改善作用。

器械普拉提比垫上普拉提的干预效果更为突出。

采用每周锻炼3 次、单次锻炼时长为25~50 min 左右、共持续4~6 周左右的普拉提运动更能获得改善下腰痛的理想干预效果。

样本量对实验干预效果产生一定影响,建议未来RCT 研究重视样本量的科学估算。