乳腺癌患者自我同情现状及影响因素

余佳丽 陈帆 朱婧雯 张盼

自我同情(self-compassion,SC)是指在面对失败、挑战、消极经历和个人弱点时,接受体验中涉及的挑战和情绪,将其作为自身的一部分,而不是个人的不公正或失败[1]。以前大部分研究将自我同情视为整体,研究其一维结构[2],近年来有学者提出应将自我同情的积极成分与消极成分分开进行研究[3], 其构成的二因素结构也许更有价值[4]。有研究指出,消极自我同情与积极自我同情为弱相关[5],一方面积极和消极的自我同情与另一方面的症状之间存在不同的关系模式,积极与消极不是简单的对立关系,过度的积极自我同情本质上可能是消极自我同情[6-7]。因此,有必要将自我同情的积极与消极成分分开讨论。SC 被发现可以减轻乳腺癌患者女性社会化适应不良方面引起的痛苦,乳腺癌是女性最常见的癌症[8],关注乳腺癌患者的心理反应,对于帮助患者适应疾病、融入家庭与社会、重塑积极健康的生活、提高癌症患者的生活质量具有一定的价值。既往研究关注乳腺癌患者消极心理反应[9]。如今,研究者越来越多地从积极心理学的角度关注患者所经历的积极变化,如创伤后成长[10]。尽管心理困扰和(posttraumatic growth,PTG)存在于潜在心理结果的两端,但它们并不是相互排斥的现象,并且已被发现同时发生。鉴于乳腺癌患者同时存在积极与消极心理反应,不同的心理反应又与自我同情的积极与消极成分作用不同,本研究从辩证的角度探讨乳腺癌患者自我同情水平及其影响因素,为今后提高乳腺癌患者自我同情干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 调查对象

选取2021 年11 月—2022 年6 月华北理工大学附属医院肿瘤外科及放化疗科就诊的乳腺癌患者为调查对象。纳入条件:病理确诊为乳腺癌;年龄≥18 岁;知晓自身病情,沟通无障碍且自愿参加。排除条件:合并其他慢性病或躯体伤残者;具有精神疾病病史。根据多元线性回归分析,样本量(n)至少是纳入回归分析自变量个数(m)的10 倍,考虑20%的无效应答率,本研究最小样本量为120 例,本研究实际纳入样本量为203 例,符合本研究最小样本量条件。本研究经过华北理工大学伦理审查委员会批准(编号:2022129)。

1.2 调查工具与内容

(1)采用自行编制的一般资料调查问卷:调查资料为患者的年龄、文化程度、宗教、长期居住地、家庭人均月收入、婚姻状况、有无子女、是否仍在工作、癌症分期、确诊时间、手术方式、是否复发转移。

(2)自我同情量表(Self-Compassion Scale,SCS):由Neff[2]编制,陈健等[11]汉化,共26 个条目,每个条目都按照从1(几乎从不)~5(几乎总是)的5 点李克特量表回答。自我同情条目均分得分为1~2.5 分代表低水平,2.6~3.5 分代表中等水平,3.6~5分代表高水平。本研究分别计算积极自我同情(即自我友善、普遍人性感和正念)和消极自我同情(即自我批判、孤立感和沉迷;反向计分)的得分。因此,较高的积极自我同情得分表明了较高的积极自我同情,而较高的消极自我同情得分意味着较低水平的消极自我同情。问卷整体的 Cronbach’sα系数为 0.96,积极自我同情与消极自我同情分量表的Cronbach’sα系数均为 0.90。

(3)领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale, PSSS):由Zimet[12]等开发,黄丽等[13]汉化修订,包括家庭、朋友和其他支持3 个维度,12 个条目。采用Likert 7 级(1~7)评分法,总分12~84 分。该量表Cronbach’sα系数为0.896。

1.3 调查方法

经华北理工大学伦理委员会审批,取得患者和医院科室同意,由培训合格的调查员对研究对象进行面对面或者以电话随访方式问卷调查。为保证随访沟通有效性及收集数据真实性,调查前均告知研究对象调查耗时及信息的保密性。本次共发放卷205 份,回收205 份,其中有效问卷203 份,有效回收率99.02%。

1.4 数据分析方法

采用Excel 软件进行数据录入,使用SPSS 25.0统计学软件进行统计描述与分析。计量资料采用“均数±标准差”表示,组间均数比较进行t或t’检验或单因素方差分析;计数资料计算百分率;采用Pearson 相关分析积极与消极自我同情及社会支持的相关性;多因素采用多元线性回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

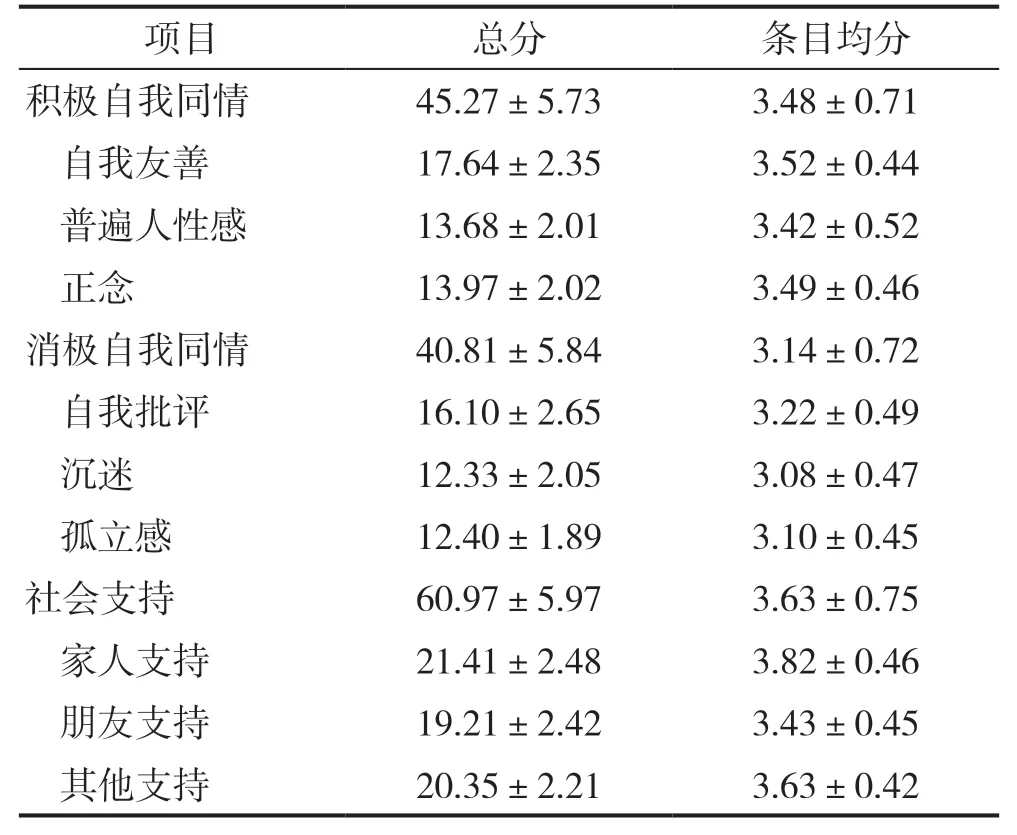

2.1 乳腺癌患者自我同情、社会支持得分情况

分析结果显示,乳腺癌患者积极自我同情得分为45.27±5.73 分,消极自我同情得分为40.81±5.84 分。社会支持得分为60.97±5.97 分。具体得分见表1。

表1 乳腺癌患者自我同情、社会支持得分

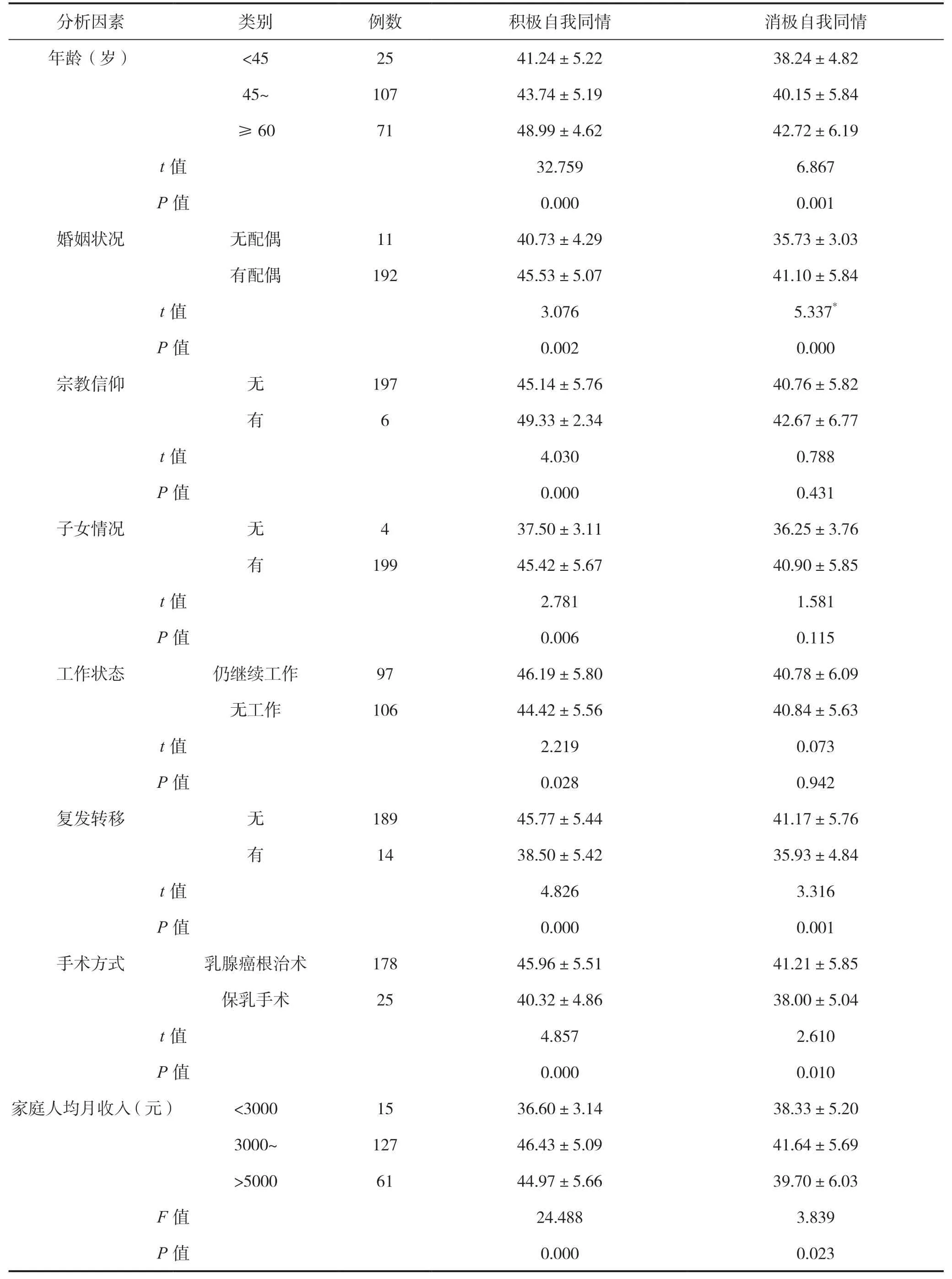

2.2 乳腺癌患者自我同情单因素分析

单因素分析显示,年龄、婚姻状况、宗教信仰、子女情况、工作状态、复发转移、手术方式、家庭人均月收入、术后时间是乳腺癌患者积极自我同情的影响因素(P<0.05)。年龄、婚姻状况、复发转移、手术方式、家庭人均月收入、术后时间是乳腺癌患者消极自我同情的影响因素(P<0.05),见表2。

表2 乳腺癌患者自我同情单因素分析(分)

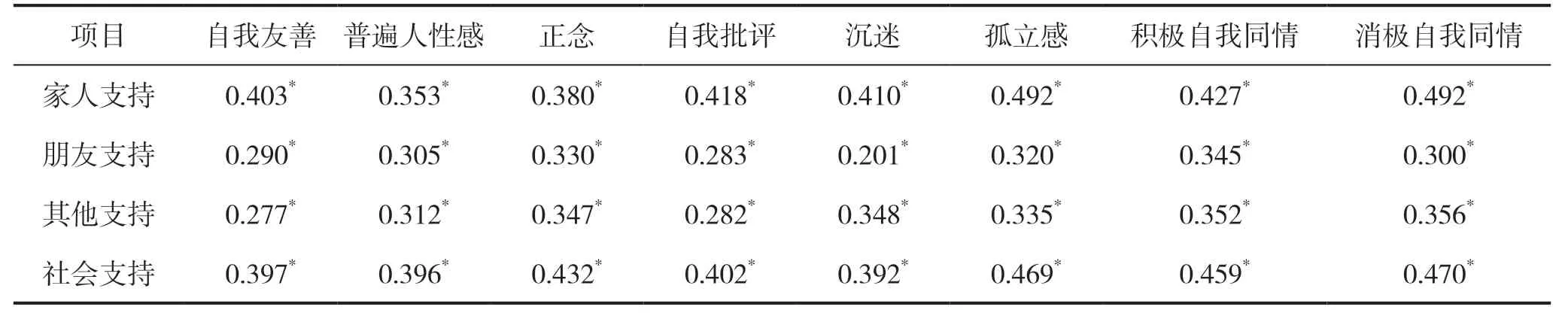

2.3 乳腺癌患者自我同情与社会支持的相关分析

Pearson 相关分析结果显示,乳腺癌患者领悟社会支持总分及其各维度得分与积极自我同情及其各维度得分均呈正相关、消极自我同情及其各维度得分均呈负相关,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 乳腺癌患者社会支持、自我同情相关性分析

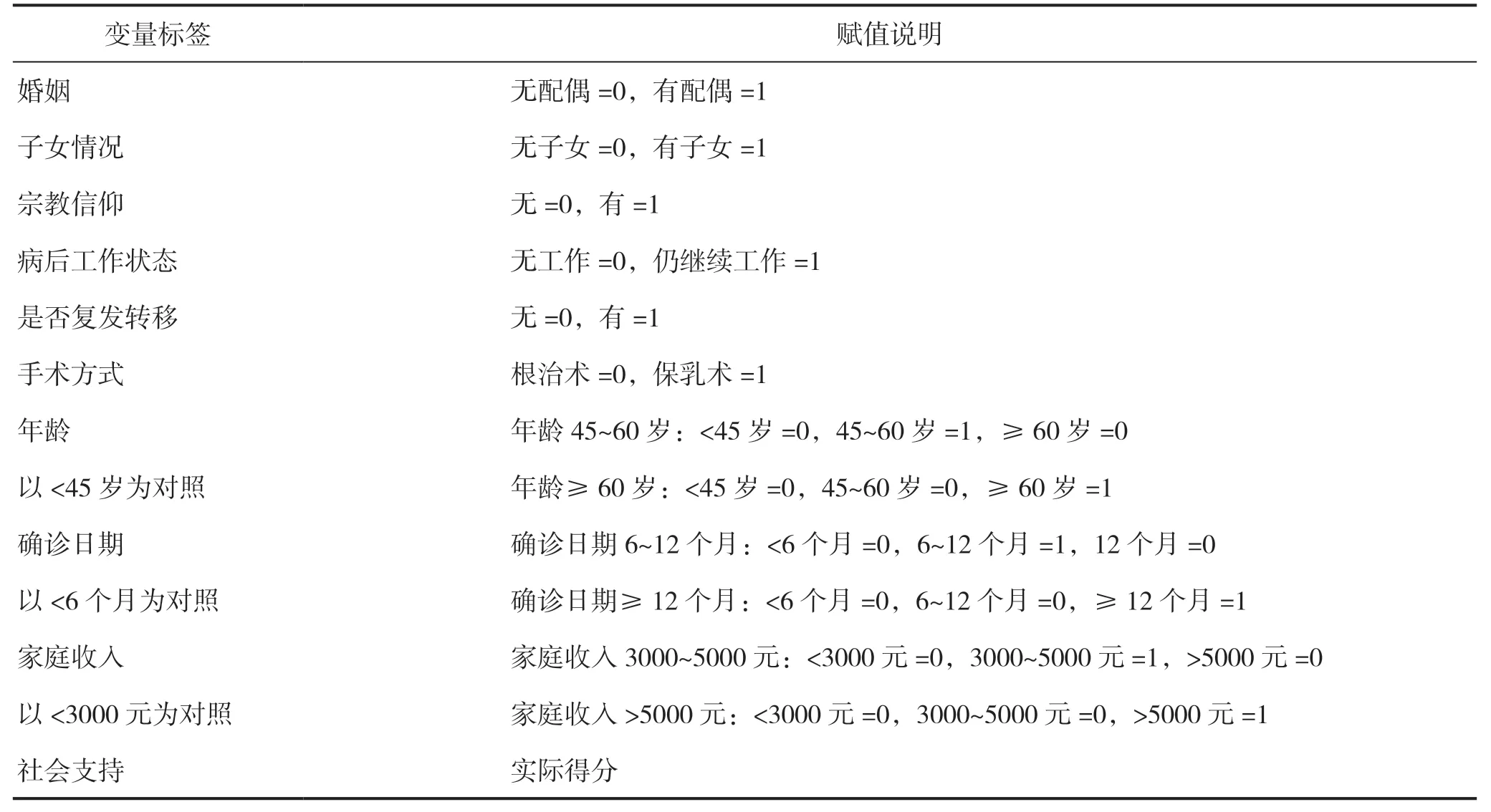

2.4 乳腺癌患者自我同情影响因素的多元线性回归分析

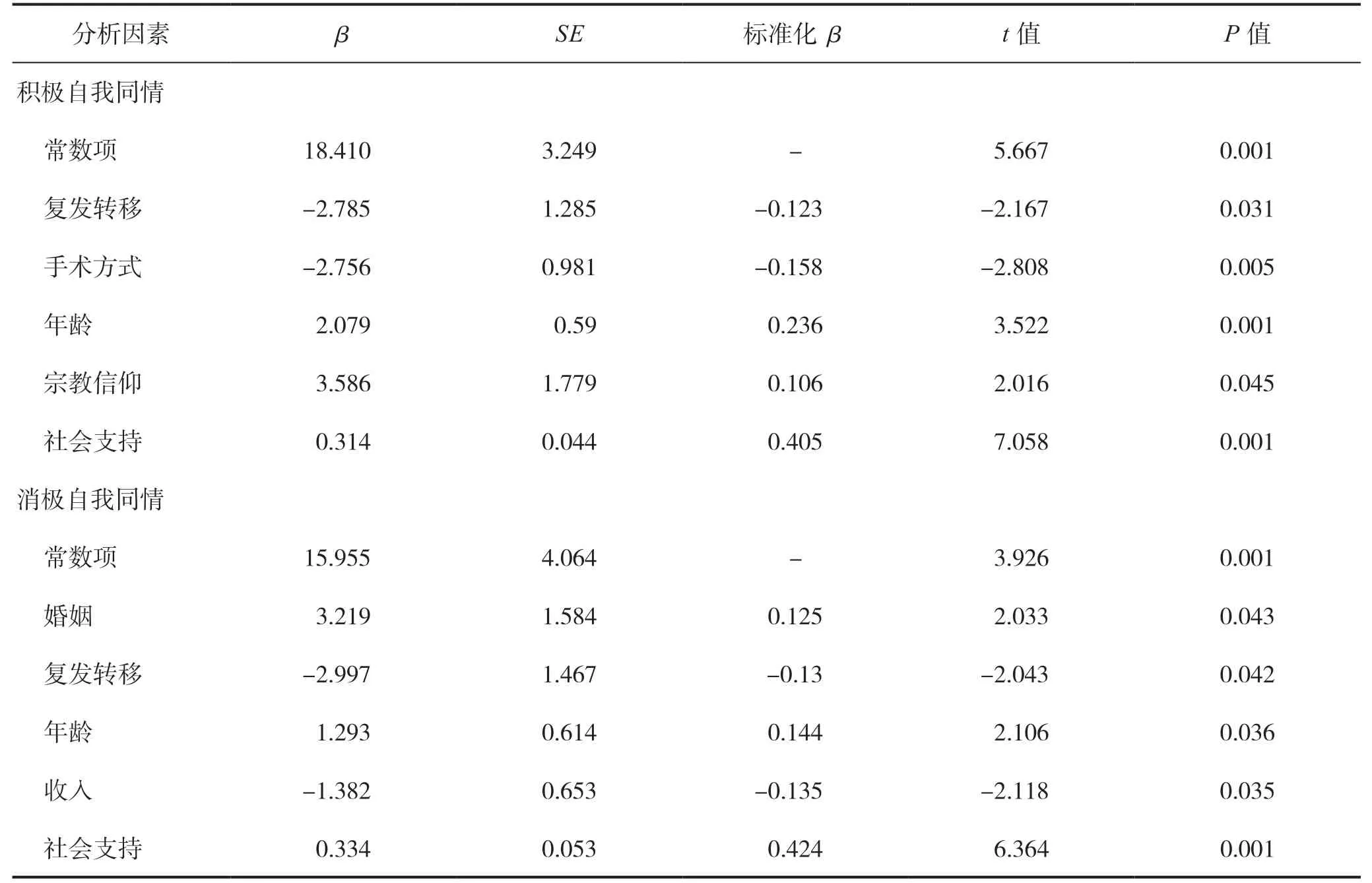

分别以积极自我同情、消极自我同情得分为因变量,单因素分析及相关分析有统计学意义的因素为自变量,进行多元线性回归分析(α入=0.05,α出=0.10),自变量赋值见表4。结果显示, 年龄、宗教信仰、手术方式、是否发生复发转移及社会支持是积极自我同情的影响因素(P<0.005);年龄、婚姻状况、家庭人均月收入、是否发生复发转移及社会支持是消极自我同情的影响因素(P<0.005)。结果见表5。

表4 乳腺癌患者自我同情多因素分析赋值表

表5 乳腺癌患者自我同情影响因素的多元线性回归分析

3 讨论

3.1 乳腺癌患者自我同情现状

本研究结果显示,乳腺癌患者自我同情处于中等水平,其中积极自我同情条目均分为3.48±0.71分,消极自我同情条目均分3.14±0.72 分,与Wong 等[14]对经历负性生活事件大学生自我同情水平的研究结果一致,高于Ho 等[15]报告的结直肠癌幸存者积极与消极自我同情水平。可能是因为乳腺癌相比其他类型癌症疾病症状轻、预后好、生存率高,并且随着乳房重建手术的发展与进步、帮助女性改善身体形象方面的困扰、重拾自尊,增加了患者自信。研究表明,不同自我同情与不同的心理反应关系不同[16],积极自我同情与创伤后成长相互促进[14,17],消极自我同情与焦虑、抑郁、感知压力关系显著[18-19],且对消极自我同情的干预效果更为明显[20]。本研究中,乳腺癌患者积极自我同情高于消极自我同情,表明该组乳腺癌患者面对创伤性事件时会开始主动采取积极的自我认知,但其水平有待提高,提示临床工作者可从对干预反应灵敏的消极自我同情角度进行干预,以促进患者积极的情绪调节与适应性应对方式,通过拥抱消极情绪,转化为积极自我同情。

3.2 乳腺癌患者自我同情影响因素分析

3.2.1 年龄 本研究结果显示,年龄是乳腺癌患者自我同情的主要影响因素,与Todorov 等[21]研究结果一致。年龄与积极自我同情正相关,消极自我同情负相关。年龄越大,积极自我同情越高,消极自我同情越低。可能是随着年龄的增长,乳腺癌患者逐渐对自己有了一个清晰的看法,真实、富有同情心、乐于接受,这种自我接纳感是年长女性患者来之不易的积极自我认知。年轻乳腺癌患者正处于自我意识缺失的状态,通常对自己不太友善,并采取过度强调和过度认同策略,他们与人类集体痛苦经历脱节,从而产生一些消极情绪。针对年轻乳腺癌患者,通过培养同情心和树立正确认知,减少自我批判,促进积极自我同情发展。

3.2.2 宗教信仰 本研究结果显示,有宗教信仰的乳腺癌患者积极自我同情高于无宗教信仰的患者。李秋环等[22]指出宗教信仰能够促进患者主动反刍,减少侵入性反刍沉思,在这种反复的积极认知加工下,创伤后成长增多。侵入性反刍沉思越低、自我同情水平越高,创伤后成长与自我同情相互促进。本研究中,6 例宗教信仰的患者均为佛教,佛教中的怜悯、正念与自我同情有共同点,从宗教信仰中培养了积极的自我认知,谢宇红等[23]指出宗教信仰与正念水平正相关,通过坚定的信仰来获得精神支持,是患者适应疾病的精神武器。提示医护人员对于无宗教信仰的患者,除了关注其生理需求,还要判断患者精神需求是否得到满足。

3.2.3 婚姻状况 婚姻状况是乳腺癌患者消极自我同情主要影响因素,无配偶的乳腺癌患者消极自我同情高于有配偶的乳腺癌患者消极自我同情。许多没有伴侣的女性表示在乳腺癌治疗后强烈希望开始浪漫的“约会”(即与她们有浪漫兴趣的人会面)[24],以期建立新的关系。然而,这些女性也报告了高水平的约会焦虑,即担心约会情况和害怕浪漫伴侣的负面评价。有配偶的患者,伴侣是整个癌症生存期间主要支持来源,给予患者精神支持、物质支持,帮助患者面对疾病,促进积极应对,重拾生活信心,增加自我友善。

3.2.4 家庭人均月收入 家庭人均月收入是乳腺癌患者消极自我同情主要影响因素,人均收入越低,乳腺癌患者消极自我同情越高。由于经济负担带来的压力,影响患者的认知和情绪[25]。家庭人均月收入低的患者担忧因为疾病及治疗会增加家庭经济负担,害怕疾病进展,反复消极思考,侵入性反刍沉思水平高。研究表明,侵入性反刍沉思是自我同情的抑制因素[28],侵入性反刍沉思越高,消极自我同情越高。

3.2.5 手术方式 研究结果显示,乳腺癌保乳手术患者积极自我同情评分低于乳腺癌根治术患者积极自我同情,差异有统计学意义。可能原因是年轻的乳腺癌患者出于对未来生活的考虑,往往会选择保乳治疗,这些会增加癌症复发和转移的风险,这可能会导致临床上显著的癌症复发恐惧症。研究表明,癌症复发恐惧与自我同情有关,癌症复发恐惧越高[26],积极自我同情水平越低。此外,年轻乳腺癌患者更加在意身体形象的改变,乳房的缺失造成不自信的倾向,看待事物往往悲观,自我同情水平降低。提示我们帮助保乳手术患者了解更多疾病相关知识,书写表达干预减少担忧与恐惧。

3.2.6 是否复发转移 乳腺癌复发转移患者消极自我同情高于未发生复发转移患者消极自我同情,乳腺癌复发转移患者积极自我同情低于未发生复发转移患者积极自我同情。复发转移患者心理痛苦水平高,研究表明,心理痛苦是乳腺癌患者自我同情的抑制因素[27],由于治疗失败的经历,患者的希望水平也较低,研究表明,希望是自我同情促进因素[21],希望水平越低,自我同情越低。提示应重点关注复发转移患者的心理状况,提高生命意义,促进患者更好生存。

3.2.7 社会支持 社会支持是乳腺癌患者自我同情重要影响因素,与Alizadeh 等[28]研究结果一致。社会支持可正向预测乳腺癌患者积极自我同情,负向预测乳腺癌患者消极自我同情。即社会支持越高,积极自我同情能力越高,消极自我同情能力越低。乳腺癌诊断及治疗可能使患者产生病耻感[29],不仅感到心理痛苦,而且在人际交往中容易感到自卑和孤独,导致社交焦虑等。良好的社会支持可以改善人际关系,促进情绪积极改变,提高积极自我同情能力,减少消极自我同情,进而提高患者的疾病适应,改善心理状况。

4 小结

乳腺癌患者自我同情总体处于中等水平,年龄、宗教信仰、手术方式、是否发生复发转移、社会支持是积极自我同情重要影响因素,婚姻状况、家庭人均月收入、是否发生复发转移、社会支持是消极自我同情重要影响因素,提示临床工作人员识别患者心理状况的动态变化,针对不同患者的自我同情水平及其影响因素制订干预措施,指导患者培养积极的自我态度,提高社会支持水平,通过适应性认知过程、积极应对疾病。由于本研究只对一家医院进行了调查,只能反映一定区域内的情况。今后在后续研究中会进行区域更为广泛的调查与研究。