记忆表征中的空问修辞策略

陆邻明 黎舟

摘要:“记忆”成为当下交叉学科研究的热点。记忆的研究出现了从关注个体记忆到集体记忆、从物质记忆到非物质记忆的转向,修辞与记忆的关系也随之演化。与此同时,修辞作为一种记忆表征进入了空间话语。空间修辞将词语、意境、章句、材料等转译到记忆表征,对记忆要素、记忆主题与记忆载体进行编排,通过对物像、场景、空间线索的艺术策略来增强其表现力,进而唤起使用者主体的情感记忆。以柏林犹太人博物馆为案例的研究发现:记忆表征的空间修辞策略为嫁接具象的建筑叙事与抽象的文化语义提供了多样化的美学通路,增强了建筑叙事设计的表现力与说服力,提升了集体记忆表征的感染力与认同感。

关键词:集体记忆;记忆表征;空间修辞;建筑叙事

中图分类号:TU201 文献标识码:A 文章编号:1009 3060(2023)03 0088 10

一、记忆与空间修辞的历史弦音

“记忆”(memory)是人类将自己在具体实践过程中所创造的物质财富和精神成果以一定的方式予以处理并加以编码、储存和重新提取的过程总称。留住记忆,守住人类的灿烂文明,也是重构世界的源泉。通常记忆要素包括记忆主体、客体/媒介、主题内涵与时间语境。无论是笛卡尔的“我思故我在”还是尼采的“我生故我思”,记忆从人类文明的积累到个体生命的意义康续,终成海德格尔的“诗意地栖居”。

记忆与修辞的关系最早可以追溯到古希腊的记忆修辞术。古希腊诗人西蒙尼德斯(simo- nides)通过准确地回忆每个参加宴会的人坐在哪里来记住每个人。这种记忆术被称为“记忆宫殿”,它给予个人一定的方法与技巧,使其对记忆加以训练,旨在增强个体能力。其后意大利人朱利奥.卡米罗(Giulio camillo)提出的“记忆剧场”主要阐述的也是一种记忆技巧,其借助空间场景这一具象媒介帮助人们快速记忆知识。

在西方语境中,“修辞”(rhetoric)一词最早出现在柏拉图的《高尔吉亚篇》里,对话中的苏格拉底称修辞学家是“说服听众灵魂的人”。亚里士多德认为“修辞”是“一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的功能” , 其蕴含“劝服”之义,修辞是提升语言指称、强化言辞效果的手段。古罗马修辞学家西塞罗(cicero)将修辞界定为:“修辞是一门伟大的艺术,由五个小艺术,即发明(invention)、谋篇(arrangement)、文采(elocu-tion)、记忆(memorization)和陈述(delivery)组成,是旨在说服的言说。”古罗马人认为历史与记忆紧密共生 , 通过历史记录,记忆得以保存,真实是历史记录的基石,修辞的目的是为了保存记忆,吸引读者阅读。

在中国语境中,“修辞”最早可追溯到春秋时期孔子的《周易.乾.文言》:“君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。”汉代许慎的《说文解字》称“修,饰也”“辞,讼也”,而“讼”在古代是“争论、争辩”之义。由此观之,“修辞”可以理解为对论辩的修饰。在这个意义上,中国古代的修辞观与古希腊的修辞观具有一致性。与此同时,唐代孔颖达提出:“修辞立其诚,所以居业者,辞谓文教,诚谓诚实也;外则修理文教,内则立其诚实,内外相成,则有功业可居,故云居业也。”他认为,“修辞”是“修理文教”之意,即提升自己的言谈举止等道德素养。可见,无论是向外的论辩以传递思想,抑或向内的“修理文教”以提升德行,东西方语境下的修辞都是对意义的表征手段。

现代修辞的发展经历了由传统修辞学向新修辞学的转向。这一转向使修辞的对象从语言拓展到其他符号与实物,进而使得修辞作为一种表征话语进入了空间视野。肯尼思.伯克(kenneth Burke)的新修辞学认为,修辞本质上是一种象征,这种象征实践不仅体现于语言符号,同样体现在诸如绘画、雕塑、音乐等非语言性符号体系中。理查德 .布坎南( Richard Buchanan)在《设计宣言:设计实践中的修辞、说服与说明》中进一步指出,修辞作为一种塑造社会、创新行为模式的制造艺术,将现实空间的实物对象及其设计路径纳入视觉修辞的考察体系,分析物质对象在空间维度的意义生成及释义机理。

这种符号主义的修辞转向也延伸到了建筑学领域。西方建筑学者伯纳德.曲米(Bernard Tschumi)、达里尔.哈勝豪尔(Darryl Hattenhau- er)等人将建筑载体与语言符号相类比,并指出:建筑用符号来传达它的功能和意义;建筑空间修辞由代码、意义、语义转换和句法单位组成。这种修辞是广义的。毛兵等结合中国传统建筑的特点则认为,“空间修辞”是在建筑空间组合过程中运用特定手段如空间修辞格、隐喻式转义以达到传达信仰、情感、价值等目的,其重点探讨用什么手法来增强空间的感染力、提高表意的效果。O11 张应鹏在结构主义符号学理论基础上更加清晰地阐明:“空间修辞……作为一种客观存在而具有无限能指的可能性,以及空间作为语言本身成为一个精神的在场。”然而,更多的学者将“空间修辞”视为“空间设计手法”的代言者,或者将“空间修辞”等同于“空间修饰”或者“装饰”。事实上,“装饰”或者“装修”强调的是空间的物质实体与其美学语言,而“修辞”强调的是空间的文化内涵与其语义。上述建筑学领域的研究聚焦在建筑修辞与建筑创作的广义关系上,但是关于建筑空间修辞与记忆表征的糯合路径鲜有论述。

关于空间与记忆表征的关系研究在文化记忆领域不乏巨作。例如,简.阿斯曼(Jan Ass - man)在《集体记忆与文化认同》中认为,文化记忆的内容不仅仅是“知识”,更重要的是它对主体的意义,它能够激发主体的情感共鸣。这里所说的意义与其所处的特定空间、地点与时间密切相关。这些文化记忆通常与特定的媒介关联在一起,比如文字、图像、象征物、纪念物、建筑物、仪式、节日等。借助这些媒介,集体的认同感和归属感得以培养与建立,文化记忆的建構与传承进而得以实现。

当今法国新历史学家皮埃尔.诺拉(pierre Nora)则在《记忆之场》中阐述了集体记忆与空间场所之间的内在逻辑,将过去记忆、关联人群、勾连情感、残存场所统一为一体,实现了从“记忆的环境”到“记忆之场”的变迁。他主张借助碎片化的记忆场所来拯救残存的民族记忆与集体记忆,以找回群体的认同感与归属感。同时,他列举了博物馆、档案馆、纪念馆等典型的“记忆之场”。从“记忆宫殿”到“记忆之场”,场所空间对于文化记忆的表征与建构表征有着重要意义。空间不仅是一种物质存在,也是一种社会生产性机制。正如列委伏尔(Henri Lefebvre)所指出的:“空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产着社会关系和被社会关系所生产。”空间的生产、实践、组织和意义通常是社会产物。

上述人文学者阐明了记忆表征的媒介要素与空间生产机制,但并没有详细阐述记忆表征的空间修辞,或者尚没有将“空间修辞”作为一种集体记忆的表征形式与象征实践纳入空间记忆的叙事体系中。空间修辞作为空间记忆表征方式,已成为启过文化记忆的重要路径。在当代,修辞、记忆和场所形成了复杂而重要的关系。博物馆作为文化记忆资源的集中空间载体,对唤起集体成员的归属感、建构文化认同具有重要意义。赛顿(Brent Allensaindon)从伯克(kenneth Burke)超越辩证修辞(dialectical-rhetorical tran- scendence)的视角解读了柏林犹太人博物馆建筑与周围环境的关系,以及其中的装置对特定场景的表征,探讨了修辞对博物馆建构文化认同的意义。国内学者张伟从中国国家博物馆建筑的布局、光的应用、展品叙事、互动媒介四个方面入手,探讨了博物馆空间修辞的现代表征。

然而,这些研究更为关注博物馆展品的修辞在记忆表征中的作用,关于记忆的空间修辞本身未见系统阐述。具象的空间物质媒介与其隐形的记忆之间的内在关系对于观者来说并非一目了然,亦并非在视觉层面上自然而然地形成一一对应关系。因此,关于“空间修辞”的进一步研究,即探讨修辞作为集体记忆、文化意义的表征手段进而纳入空间本体叙事系统之中,显得必不可少。

因此,本研究以柏林犹太人博物馆的空间为研究对象,从词语、章句、意境、材料四种修辞类型以微观维度来分析修辞范式如何作用于建筑空间要素的组构、体验的营造、形态的生成与序列的编排,进而探究建筑设计中集体记忆的表征与空间修辞叙事的糯合路径。

二、记忆表征的空间修辞策略

集体记忆不同于历史,以色列学者阿维夏伊.玛格丽特(AvishaiMarglit)在《记忆的伦理》一书中写道,集体记忆不同于正统的历史知识,其具有情感与关爱,能使被关爱的人获得安全感、归属感与自豪感。因此,在记忆的表征设计中,修辞承担的角色不是对客观事物的再现,而是从社会文化的角度对人的记忆进行综合性的编码与艺术呈现。在这个意义上看,本文记忆表征的空间修辞指的是一种“积极修辞”。

本研究选取记忆表征中较为典型的四种修辞格,即摹状、示现、析字、错综,进行空间转译与涂释(见表1),分析记忆表征的空间修辞策略。

(一)词语的修辞—析字

“析字”即为“字有形、音、义三方面,把所用的字析为形、音、义三方面,看别的字有一面同它相合相连,随即借来代替或即推衍上去的,名叫析字辞”。柏林犹太博物馆析字的方式主要包括化形与衍义两种。

1.对“犹太之星”的化形

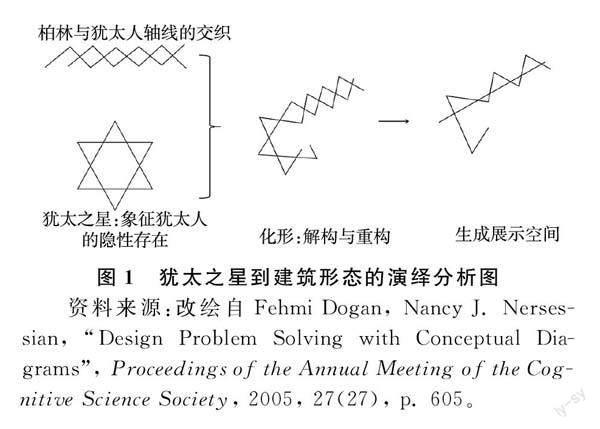

在构建和阐述有意义的设计情境概念化过程中,里伯斯金(Daniel Libeskind)专注于两大主题:柏林历史上犹太人与德国的关系,以及当今柏林犹太文化的隐蔽性。里伯斯金通过犹太之星的化形来梳理设计概念的重要特征。在设计过程中,他借助于各种星星的图案,在城市的不同点之间建立了一个连接网络,以体现柏林人之间的历史社会互动网络,这一网络在本质上是无形的,但却存在于城市的物理结构中(见图1)。

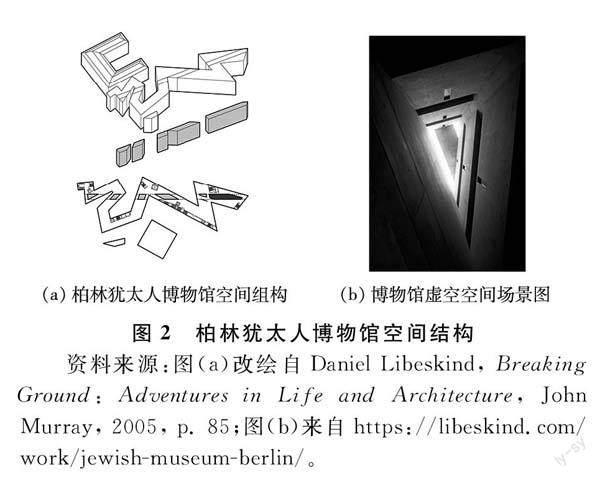

“犹太之星”又叫“大卫之星”,由两个重叠的黄色三角形组成,在纳粹德国时期,大卫之星曾被用来分辨和隔离犹太人,纳粹集中营中的犹太人也被强迫佩戴大卫之星。大卫之星源于公元前十世纪以色列王国大卫王盾牌上的标志。大卫王当政时,国力强盛。希伯来语中“ David”简写为3个字母 Dvd(音標“ Dalet vav dalet”), 首尾字母都是 D, 在古希伯来语中 , 字母 D像一个三角形。因此 Dvd在书写时就变成了两个三角形 , 将两个三角形以反方向覆盖 , 就变成了一个六角星 , 即大卫之星。以色列人把大卫之星放在国旗上 , 表示他们对国家复兴的期盼。在里伯斯金的手稿中 ,“犹太之星”被隐喻为“犹太人的隐性存在”, 进一步衍化成交织的锯齿线(犹太德国历史线), 锯齿线中添加日期 , 代表柏林城市的历史轨迹;犹太历史线则衍化为穿过锯齿线的直线。在建筑师的最终方案中 , 直线演变为横跨展览空间的6个“虚空”空间(见图1、图2)。

2.对“犹太之星”的衍义

对于里伯斯金来说 , 犹太之星不仅代表着整个柏林历史上的犹太历史和集体记忆 , 同时影射了犹太文化在当今柏林城市中的缺席。

里伯斯金通过一系列图画呈现了这种在历史演变中的关系。在这些图画中 , 犹太人和德国人的历史由两条代表他们密切互动的会聚、发散线描绘。里伯斯金在两点之间绘制了无数条轨迹 , 代表柏林市民的个人轨迹与其集体记忆。然而 , 这些轨迹都不是线性的 , 它们是相互交错的“星”线条 , 而非所有不同线条组合的单一结果。这些图纸中的历史概念演化成了一条交织在一起的双螺旋状历史进程 , 暗示着犹太人与德国人两个社群集体记忆的合并和分离 , 隐含了复杂多维的犹太人和德国人的个体记忆与关系。

里伯斯金认为“线”是为项目提供统一原则的手段 , 它可以展开以生成建筑形式和多层次的意义。因此 , 他将该设计命名为“ Between the Lines”,“一条是连续的 , 但又是复杂的、扭曲的 , 另一条是直的、正交的 , 但又是脱节的、断裂的”。这寓示着犹太人复杂多维的历史进程与情感 , 包括被屠杀、驱逐前后居住在那里的犹太人及其贡献、未实现的成就 , 以及那些现在再次生活在城市的犹太人及其成就。然而 , 当一个人走在当代柏林的街道上时 , 其所见所感的德箭犹太人的历史仍然模糊不清 , 这不仅是因为犹太人不再居住在柏林 , 而且是因为他们共同的文物被毁坏了。当里伯斯金将星形的交织线转化为锯齿形线和穿过锯齿形的直线时 , 建筑物的形式变成了锯齿形和穿过锯齿形的中断线 , 中断线与锯齿形线交叉 , 形成了十字路口。在这些十字路口中间 , 里伯斯金放置了虚空空间(void)—无用的空间,代表了柏林犹太人的隐性存在。

建筑师对“犹太之星”的空间修辞与其叙事设计,恰如其分地表征了犹太人与德国人之间的复杂记忆,最终体现为物理上和实质上对外部城市环境以及收藏品做出的回应:“介于两者之间。”

(二)意境的修辞—示现

《汉语修辞格大辞典》对“示现”的定义为:“把不在眼前的事情描绘得活灵活现,如同就在眼前的一种修辞方式。示现是超越时空的情景展现。它的目的就是给人展示一幅生动的现实场景,以唤起人的亲近感、真切感等,进而增添语言的感染力。”简单来说,“示现”就是把“不在场”的事物转变为“在场”可体验的事物。犹太人博物馆中的“大屠杀塔”(The Holocaust void)便是一个例证。

在一个24米高的混凝土空腔中 , 建筑师通过对“光线”“温度”“声音”进行意境模拟与修辞处理,呈现了当年受迫害的犹太人在毒气室中的孤独绝望与其在集中营的炼狱生活中仍旧怀有一丝希望的场景(见图3(a))。

沿大屠杀的轴线通过一扇沉重的金属门进入这个空间,门外的标志牌提醒游客“塔楼单独进入”,当沉重的钢门在参观者身后关上,简朴的空间被日光透过头顶的狭缝照得昏暗,隐约可以听到城市的声音。“这个封闭的、光秃秃的、空旷的、没有暖气与冷气的空间,它的黑暗只有从唯一的窗户射进来的一束尖利的光线才能穿透。”参观者置身于大屠杀塔营造的黑暗封闭的空间中,当年受迫害的犹太人在毒气室中的场景跃然眼前。科斯特洛(Lisa A. costello)指出,塔内未设置任何加热或冷却系统是对“犹太人区和集中营缺乏这种奢侈品”的隐喻。索托(Ana souto)认为,厚重的金属门隔绝了空间,在顶部,一個狭窄的裂缝允许光线进入未加热的空间,产生热量差异,厚厚的混凝土墙壁减弱了来自外部的所有声音。

大屠杀塔空间顶部的光缝,源于里伯斯金对亚法.伊利亚赫(yaffaEliach)的著作《大屠杀哈西德传说》(Hasidic Tales of the Holocaust)中一位幸存女性所讲述的故事的演绎。这位妇女回忆起被火车送往斯图特霍夫集中营的途中,就在她放弃所有希望的时候,透过车厢的板条肾见天空中突然出现了一条白线,她认为这是她会获胜的迹象。这一迹象支撑她在集中营中度过可怕的两年,后来她意识到,那条白线可能是一些简单而平凡的东西,一架飞机的痕迹,一朵云的痕迹,但重要的是,这让她充满了希望(见图3(b))。

大屠杀塔以黑暗封闭的空间让参观者直面自我,使其在黑暗幽闭的空间中感受“绝望”,与当年犹太人遭受苦难的体验产生超越时空的交织。空间顶部的光线穿透黑暗,再现了《大屠杀哈西德传说》中幸存者的希望之光。正如哈布瓦赫提出“沉思记忆”(contemplative memory)时所阐释的那样:“这是我们成功地完全孤立自己的罕见时刻之一,因为我们的记忆,尤其是最早的记忆,确实是我们的记忆……这是为了在另一种人类环境中找到自我,因为我们的过去栖息着我们曾熟知的形象。”大屠杀塔通过意境示现的修辞方式,以独特的空间体验再现了二战时期犹太人在集中营的记忆与希望 , 增强了大屠杀塔作为记忆空间的精神功能—可识别性(identification)。

事实上 , 柏林犹太博物馆的设计构思基于人物不在场的记忆痕迹 , 进而将这一记忆痕迹转译为在场的建筑存在 , 其不仅体现在建筑的表皮、地面、室内天花等界面上 , 而且映射在空间的布局中 , 增强了记忆表征的可识别性与感染力。

(三)章句的修辞—错综

所谓错综 , 即“在连续的话语中 , 为避免简单重复、形式单调 , 或为音律和谐 , 故意在两个或两个以上的地方选用不同的词语、使用不同的表达形式 , 使语言参差变化的修辞方式”。陈望道《修辞学发凡》认为 ,“凡把反复、对偶、排比或其他可有整齐形式 , 共同词面的语言 , 说成形式参差 , 词面别异的 , 我们称为错综”。

柏林犹太人博物馆中三条相交的轴线构成了平面布置图的构造基础 , 代表了犹太人命运之路—移民轴(the axis of emigration)、连续轴(the axis of continuity)、大屠杀轴(the axis of Holocaust), 如图4所示。每条轴线需要先通过一段走廊后到达高潮的体验空间 , 具有“排比”的特征 , 但三条轴线各自通往不同的目的地 , 分别代表犹太人不同的命运走向 , 具有错综修辞中“抽换词面”的特点。三条轴线以连续轴为最长 , 体现柏林犹太人延续两千多年的历史 , 另两条轴线相对较短 , 代表柏林犹太人二战期间两段碎片化的经历 , 具有“伸缩文身”的特点 ,“连续轴”被“虚空”空间打断 , 同时串联起碎片化的犹太人记忆。

移民轴线通往霍夫曼流放花园(E. T. A. Hoffmann Garden)。该花园由49根超过6米高的混凝土柱子组成 , 柱子与地下灌溉系统相连 , 使得橄榄树枝从柱子上生长出来并在顶部结合在一起。“这些柱子中的48个填充了柏林的泥土 , 代表1948年以色列国的成立。中心的一根柱子包含郎路撒冷的泥土 , 代表柏林本身。”柱子垂直于12度倾斜的地板 , 使游客感到头晕、不稳定和方向上的迷失。

连续轴通向主楼梯(即萨克勒楼梯 , sackler staircase), 楼梯向上 , 则通往永久的展览空间。这里的展览回顾了两千年的德国犹太人历史 , 从莱茵河沿岸的施佩尔、瓦姆斯和美因荧的第一个中世纪定居点开始 , 一直延续到1945年二战胜利之后。其中主题为“逃亡:1933—1941”的展览记录了27.6万名德国犹太人从纳粹德国逃亡的集体命运 , 法兰克福的奥斯维辛审判(1963—1965年)展览记录了关于欧洲犹太人被谋杀的重大审判。展览以展示在德国长大的犹太人的照片装置为尾声 , 隐喻了二战后柏林犹太人的新开始。上层展览空间的锯齿形平面图为建筑增添了迷宫般的体验。此外 , 从地下室上升的“虚空”空间打破了平面的连续性 , 隐喻了二战对柏林犹太人历史的毁坏。

大屠杀轴线上的19个陈列柜被烟熏的黑色玻璃包围着,它们默默地证明了主人的缺席,旨在向游客传达一种无法弥补的失落感,唤起关于犹太人的各种多义的集体记忆。

(四)材料的修辞—摹状

“摹状”即为“用语言形容事物的形状”或“摹写对于事物情状的感觉的辞格”,其中包含对视觉、听觉的摹写。在柏林犹太人博物馆中,一组永久装置作品《落叶》(shalechet)可视为“摹状”修辞的一个典型。

“落叶”由一万多个从沉重的圆形铁板上切割下来的面孔组成(见图5)。参观者在作品上行走,行走过程中金属碰撞产生尖厉的声音,恍若集中营里犹太人遭遇屠杀时不甘的悲鸣。

该装置用摹状的修辞方法来阐释,包括对人脸与落叶的摹形、对遭受暴力的人悲鸣的摹声,这些用于唤起参观者对大屠杀记忆的联想与想象,同时蕴含着生命更替的时间叙事。

1.对人脸的摹形

圆形和椭圆形的头部形状是真人大小的一半,切割而成的钢铁面孔是匿名的,他们甚至不具有足够的个性化特征来组成一个特定的阶级或性格类型,观者因而可以从多种角度解读其意义。因此,《落叶》既肯定了大屠杀记忆的特殊性,也代表其他暴力和战争的受害者。

2.对落叶的摹形

圆形头部形状是用2—8厘米的钢板火焰切割而成,熔融金属在“人脸”外围和内部边缘—嘴、鼻子和眼睛上硬化,形成渣滓和铁锈,使形状充满活力。随着时间的推移,面孔模仿树叶的枯荣而变化,这是对落叶的摹形。在“记忆的虚空”中,通过对树叶和季节循环的摹形,装置从时间维度重构了参观者对暴力的记忆。在“树叶”上行走的行为改变了观众与暴力的时间关系,观众不是恢复过去的恐怖,而是成为当前艺术作品中暴力延续的一部分。

3.对遭受暴力的人的悲鸣的摹声

《落叶》的创作者、以色列艺术家马纳舍.卡过希曼(Menashe kadishman)意图通过观众参与来完成其意义。参观者踏在这些似乎正感觉到痛苦的脸上,产生一种金属碰撞的回响,这是对遭受暴力的人的悲鸣的摹声。国内外的参观者在此时也是听众,他们与大屠杀没有直接的历史联系,但这种参与“悲鸣”声音制造的经历,会促使参观者根据自己文化背景的特殊性将自己的记忆补充进艺术作品中。

三、结语:修辭与记忆的共鸣

空间修辞在记忆表征设计中的核心作用是增强表现力,进而唤起使用者主体的情感记忆。将词语、意境、章句、材料等文本修辞转译到记忆表征的空间修辞,包含了对记忆要素、记忆主题与记忆载体的编排。空间修辞通过对物像、场景、空间线索采取艺术性的解构与重构策略来增强其表现力与说服力,因此,将空间修辞手法糯合到记忆表征设计中,能有效增强建筑设计的表现力,并为记忆表征设计提供修辞范式,进而唤起使用者主体的文化记忆。

从柏林犹太人博物馆这一案例中,空间修辞对记忆表征的作用可以概括为:借助错综修辞对空间序列进行编排来整合零散的记忆信息;借助意境的示现对记忆主题场景进行解读,进而增强空间的可识别性;借助析字修辞演化对空间形态进行重构来呈现隐含的记忆信息;借助材料的摹状设置空间装置,促进记忆主体与空间客体的交互体验,唤起情感依恋与共鸣。

载体的表征和内涵的呈现构成叙事文本的系统性整体。区别于“装饰”与“修饰”对空间本体美学的处理,“修辞”具有多义的可能性。如图 6所示,空间修辞策略与记忆表征的糯合关系可以解读为:设计师作为叙述者,通过对记忆信息的物质载体进行编排(空间修辞),对记忆信息进行重构与再现,以此增强设计表现力;使用者作为受述者,通过对编排后的承载记忆信息的物像、空间的视觉认知及行为参与,获得独特的空间体验,进而唤起情感记忆;建筑空间作为叙事文本,其空间修辞策略中的章句修辞通过对物像的结构关联来整合零散的记忆信息,建构叙事线索,词语、意境与材料修辞策略通过对物像的语义关联来涂释记忆信息,增强记忆信息的可识别性,构建记忆主客体交互体验,进而强化叙事意义与概念,唤起使用者的集体记忆。

里伯斯金这样解释道:“必须在身体和精神上将大屠杀的教育意义融入柏林的城市记忆和意识之中”,“只有通过承认和纳入这种对于柏林犹太人生活的抹杀所造成的缺失,柏林和欧洲的历史才能拥有真正体现人性的未来”。诚然,不同社会文化背景的使用者对柏林犹太人博物馆空间、场景的理解、参与和认同程度会有一定差异。与此同时,类比瑞士语言学家索绪尔在论述语言符号的聚合关系时所说的,“在话语之外,各个有某种共同点的词会在人们的记忆里联合起来,构成具有各种关系的集合” , 不同社群集体对柏林犹太人博物馆共同的记忆交相缠绕,融入柏林城市的集体记忆系统,达到了“多声部的和谐”。正如陈望道先生所言,修辞有积极修辞与消极修辞。空间修辞如何恰如其分、积极地融入记忆的表征之中,还有待探讨。不管怎样,空间修辞为具象的、在场的物质形态与抽象的、不在场的集体记忆的糯合表征提供了有张力的美学通路。

spatial Rhetorical strategies in Memory Representations : Takingthe Jewish Museum Berlin as an Example

LUShaoming , LIZhou

(schoolof Design,shanghai Jiao Tonguni心ersit>,shanghai200240,china)

Abstract:“ Memory ”has gained significant attention in interdisciplinary research. As the focus of study of memory has shifted from individual memory to collective memory and from material memory to immaterial memory,the relationship between rhetoric and memory has also evolved accordingly. Nowadays,rhetoric has found its way into spatial discourse as a means of memory representation. Spatial rhetoric translates textual rhetoric such as words , artistic conceptions , sentences , and materials into memory representation and arranges memory elements,themes,and carriers. Through the artistic strategy of objects,scenes,and spatial cues,its expressiveness is enhanced,and then the emotional memory of the user is aroused. Taking the Jewish Museum Berlin as a case study ,it is found that the spatial rhetorical strategy of memory representation provides a variety of aesthetic channels for grafting concrete architectural narratives and abstract cultural semantics,improves the expressiveness of architectural narrative design ,and enhances the appeal and sense of identity of collective memory representation.

keywords:collective memory; memory representation; spatial rhetoric; architectural narrative

(责任编辑:王晨丽)