复杂地质条件下大断面综采工作面切眼施工及支护技术研究

李 彪

(霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿,山西 吕梁 033200)

随着机械化、智能化采煤技术的快速发展,综采工作面回采设备的尺寸也显著增大,这就需要施工更大断面的切眼以满足综采设备的安装及通风需要[1]。切眼断面尺寸及其围岩条件是决定切眼施工工艺选择及支护参数确定的关键因素,切眼断面越大、围岩条件越复杂,其施工及支护难度越大[2]。众多学者进行了大量研究,提出采用两次或多次成巷的施工方式[3]。庞庞塔矿5106 综采工作面切眼施工期间因断面大,需穿越断层构造带等特点,对大断面过断层切眼施工及围岩控制技术进行了研究,以期为类似工况切眼施工及围岩控制提供参考。

1 工程概况

5106综采工作面开采5号煤层,平均厚度5.7 m,平均倾角13°,煤层厚度变化不大,属较稳定煤层,煤层节理发育,结构中等,煤层中部夹一层0.35~0.85 m 的碳质泥岩。煤层顶底板情况详见表1。

表1 煤层顶底板情况

5106 工作面东西向布置,东侧为5 号煤一采区大巷,南侧为5104 工作面采空区,北侧为5108 工作面。工作面共设三条回采巷道,工作面倾斜长度为200 m,采用综采一次采全高采煤工艺,全部垮落法管理顶板。为满足工作面设备安装及通风需求,5106 工作面切眼设计净断面为10.8 m×4.5 m(宽×高)。根据生产地质资料,5106 工作面切眼施工期间需穿过5106-F1 正断层(H=4.0 m,∠65°)和5106-F2 正断层(H=3.2 m,∠57°)。5106 工作面切眼过断层期间,受断面大及围岩破碎等影响,施工及围岩控制困难,需采取有效措施控制围岩变形,确保5106 工作面切眼稳定及回采安全。

2 大断面切眼施工工艺及其围岩控制技术

为确保5106 工作面切眼施工安全及成形效果,设计采用二次成巷工艺进行施工,即首先施工切眼导硐,待切眼导硐施工完成后再沿工作面推进方向一侧将其二次扩刷至切眼设计断面尺寸。

2.1 切眼导硐施工及支护设计

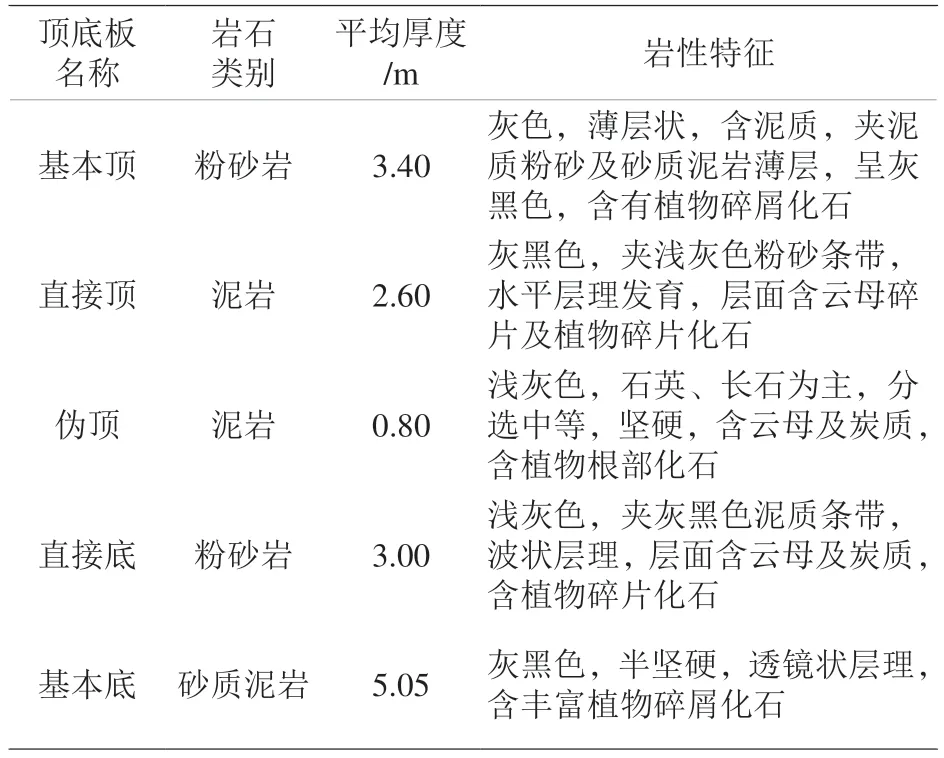

切眼导硐净断面5800 mm×4500 mm,沿5106工作面最西侧施工,采用“锚网索+单体柱”联合支护。切眼导硐支护断面如图1,支护参数如下:

图1 切眼导硐支护断面(mm)

1)顶板。为确保顶锚杆锚固端位于顶板稳定的粉砂岩中,采用Ф22 mm×3600 mm 左旋螺纹钢锚杆,间排距为1000 mm×1000 mm,150 mm×150 mm×10 mm 的球型钢板托盘,施加预紧力不小于160 kN。顶锚索采用Ф21.6 mm×7500 mm 预应力钢绞线锚索,间排距为1800 mm×2000 mm,180 mm×180 mm×12 mm 的球型钢板托盘,施加预紧力不小于300 kN。

2)巷帮。西帮锚杆采用Ф20 mm×2400 mm左旋螺纹钢锚杆,间排距为1000 mm×1000 mm;西帮锚索采用Ф21.6 mm×5000 mm 预应力钢绞线锚索,间排距为2000 mm×2000 mm;东帮采用Ф20 mm×2400 mm 玻璃钢锚杆,间排距为800 mm×1000 mm。

3)其他。沿切眼导硐中线布置一排单体支柱,间距为3000 mm。顶板和两帮锚杆配合使用规格为15 mm×150 mm×5200 mm 的W钢带及规格为900 mm×3000 mm 的菱形金属网。

2.2 切眼导硐二次扩刷及支护设计

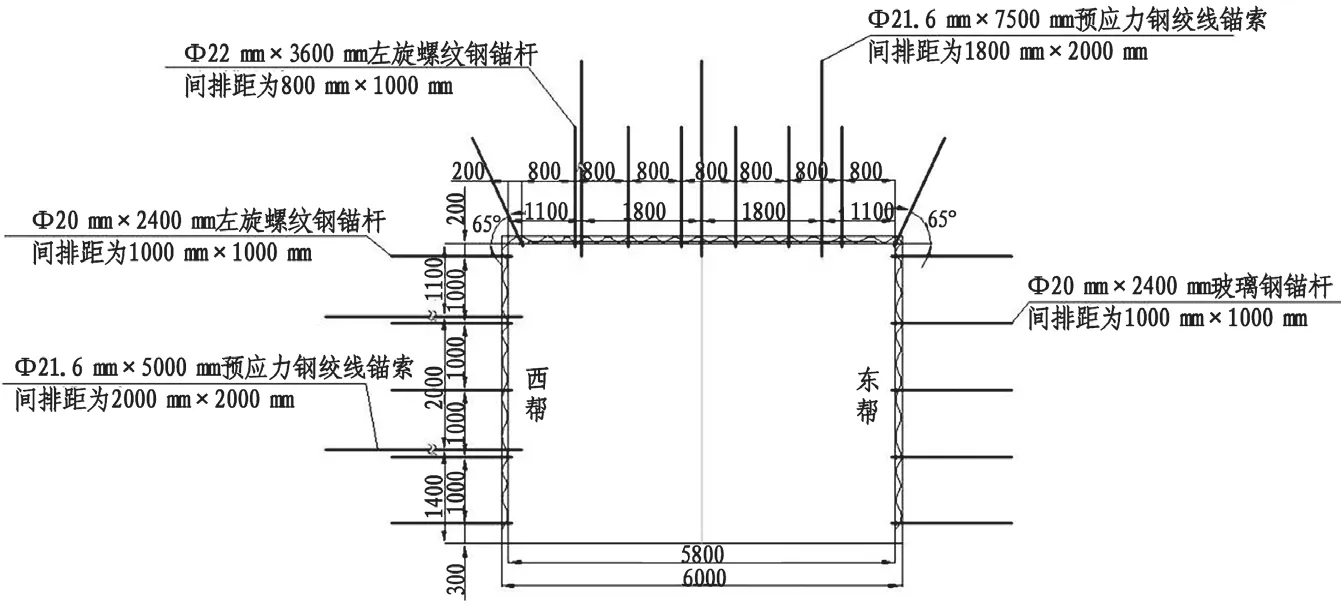

待切眼导硐施工完毕后,沿其东侧巷帮向东扩刷5000 mm 以达到切眼设计断面尺寸。在切眼导硐扩刷期间,距切眼导硐中线所布置的单体柱5000 mm 布置第二排单体柱,切眼导硐扩刷范围顶板支护方式及支护参数与切眼导硐相同,扩刷后的切眼东帮与切眼导硐东帮支护方式及参数一致。扩刷完成后的切眼支护断面如图2。

图2 扩刷后的切眼支护断面(mm)

2.3 过断层破碎带注浆支护设计

受地质构造活动的影响,5106-F1 正断层及5106-F2 正断层周围岩体完整性较差,破碎程度较高,5106 工作面切眼在穿过上述两断层破碎带期间面临围岩变形大,甚至引发冒顶、片帮等灾害事故,给切眼安全快速施工带来较大威胁。为提高断层破碎带围岩整体性,提高围岩自支承能力,增强围岩和支护相互作用效果,在5106 工作面切眼过断层期间采用WTD 中空注浆锚杆对切眼围岩进行加固,注浆锚杆型号为Ф25 mm×3500 mm,间排距为2000 mm×2000 mm,注浆浆液采用水灰比为0.7:1 的水泥单液浆,注浆压力控制在2~4 MPa。

2.4 大断面切眼支护强度验算

5106 工作面切眼断面较大,且在施工过程中需穿过断层破碎带,为确保围岩变形控制效果,对5106 工作面切眼支护强度进行验算。当5106 工作面切眼由切眼导硐扩刷至设计断面尺寸后,采用公式(1)计算最大冒落高度下切眼顶板覆岩质量G:

式中:D为切眼设计断面宽度,取10.8 m;h为切眼顶板岩层最大冒落带高度,结合5 号煤层顶板覆岩情况,取3.2 m;γ为切眼顶板岩层平均容重,取22 kN/m3。将数据带入式(1)计算得到5106 工作面切眼在扩刷至设计断面尺寸后,G=760.32 kN/m。为确保所采用支护方案对5106 工作面切眼顶板围岩的支护效果,在进行支护强度验算时不考虑锚杆及其他支护措施,只考虑锚索对切眼顶板的支护效果,可通过公式(2)计算单位长度顶板锚索作用到切眼顶板的支护强度P:

式中:N为切眼顶板每排锚索数量,取6;P1为锚索锚固力,取350 kN;η为锚索锚固效率,取0.8;d为切眼顶板锚索排距,取2 m。将数据带入式(2)可得P=840 kN/m >G=760.32 kN/m。

当5106 工作面切眼按照设计断面尺寸施工完毕后,在不考虑顶板锚杆及其他支护措施,仅考虑锚索支护效果,即切眼顶板支护全部由锚索承担的情况下,锚索支护安全系数为P/G=840/760.32=1.1。

3 工业性试验

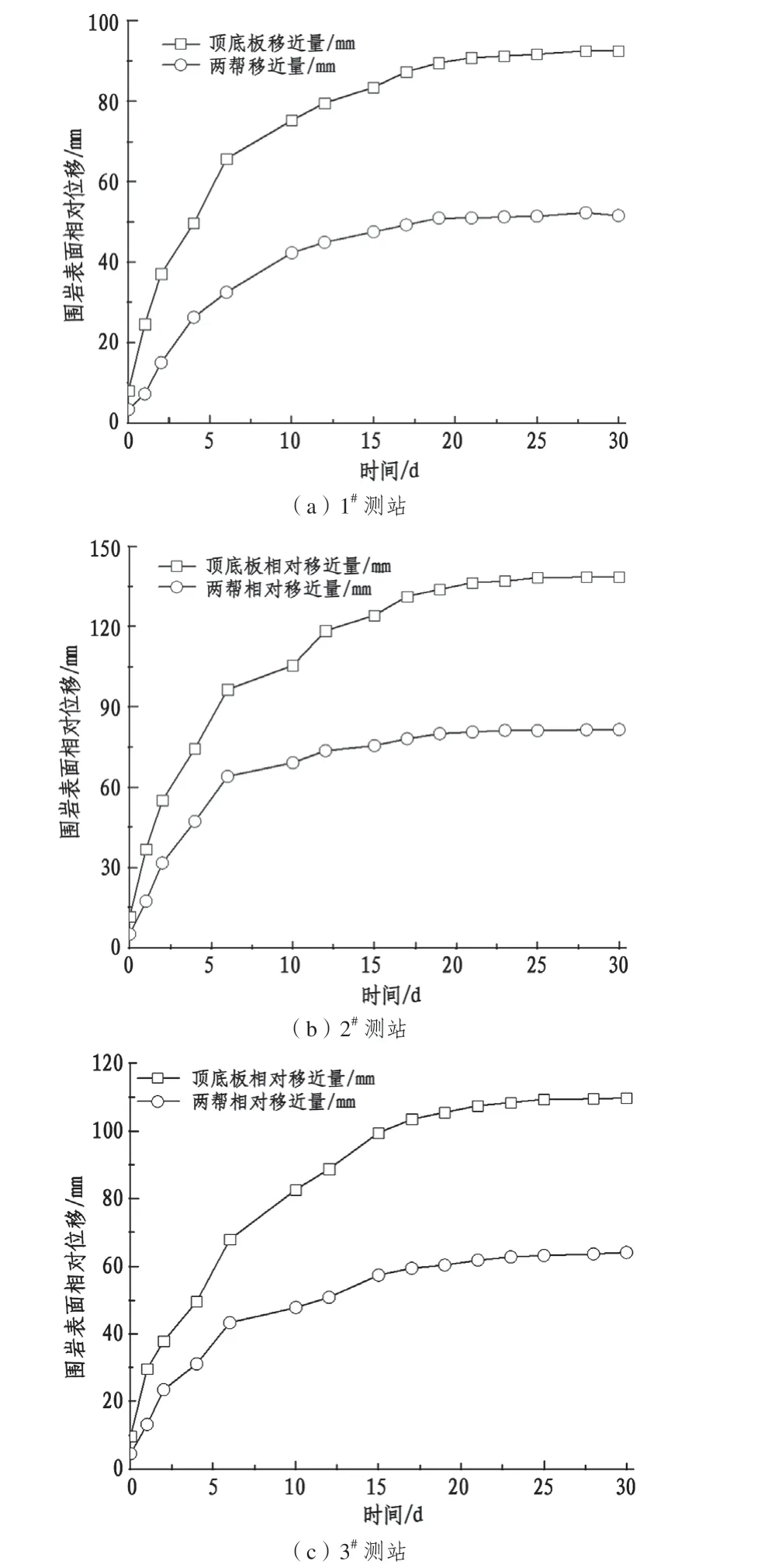

在5106 工作面切眼过5106-F1 正断层破碎带前后,每隔50 m 布置一组测站,共布置三组测站。其中1#测站位于5106-F1 正断层破碎带之前,2#测站位于5106-F1 正断层破碎带内,3#测站位于5106-F1 正断层破碎带之后,对切眼正常段掘进及过断层破碎带掘进期间表面围岩变形情况进行为期30 d 的现场观测,观测结果如图3。

图3 不同测站巷道围岩表面位移情况

由图3 可知,在不同地质条件下5106 工作面切眼掘进期间,其顶底板相对移近量及两帮相对移近量随观测时间均呈现出先增大、后趋于稳定的变化趋势。具体表现为在0~15 d 范围内,切眼顶底板及两帮相对移近量呈增大趋势;在15 d 以后,切眼顶底板及两帮相对移近量基本趋于稳定。此外,5106 工作面切眼在过5106-F1 正断层破碎带之前,其顶底板及两帮相对移近量最大值分别为92.64 mm和51.64 mm;在过5106-F1 正断层破碎带期间,其顶底板及两帮相对移近量最大值分别为138.72 mm和81.62 mm;在过5106-F1 正断层破碎带之后,其顶底板及两帮相对移近量最大值分别为109.82 mm和64.11 mm。切眼成型效果较好,无冒顶片帮现象发生。由此可见,5106 工作面切眼在过5106-F1 正断层破碎带期间其顶底板及两帮相对移近量最大值虽比过断层前后的围岩相对移近量显著,但仍在切眼施工允许的变形范围内,表明通过先施工切眼导硐,再二次扩刷的施工工艺,采用“锚网索+注浆+单体支柱”的联合支护方式能有效控制其过断层破碎带期间的围岩变形。

4 结语

1)提出采用先施工切眼导硐,再进行二次扩刷的大断面工作面切眼施工工艺;

2)提出“锚网索+注浆+单体支柱”的联合支护方式控制大断面切眼过断层破碎带围岩变形;

3)5106 工作面切眼在正常段掘进期间,顶底板及两帮相对移近量最大值分别为109.82 mm 和64.11 mm;在过断层破碎带期间,顶底板及两帮相对移近量最大值分别为138.72 mm 和81.62 mm。切眼围岩变形均在设计范围。