红军山林医院:烈火硝烟烁真金

赵东云

曾有这样一种医院,它设在简陋的民房、窝棚甚至山洞中,缺乏基本的医疗设备器具,治疗药物严重匮乏,医护人员多是“野路子出家”。这样的医院就是红军山林医院。

山林医院,革命创造

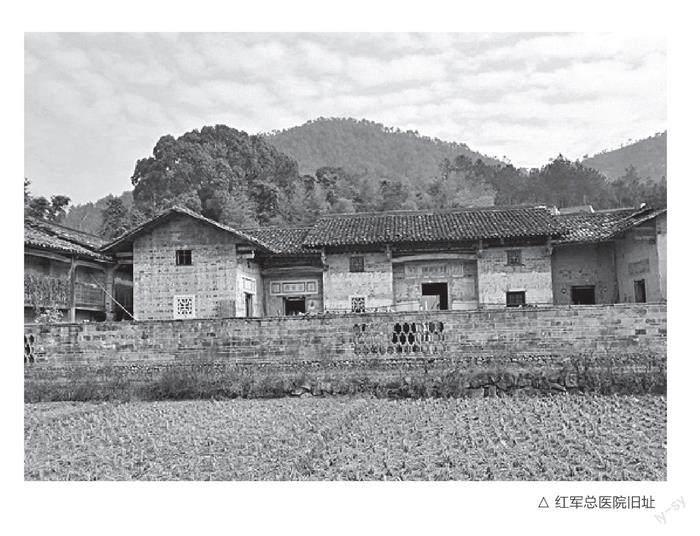

1927年至1930年初为鄂豫皖革命根据地初创期,在党的有力领导下,鄂豫皖边区黄麻、商南、六霍三大起义爆发,相关革命力量组建成红三十一、三十二、三十三师,后来又在此基础上先后发展、组编成为红一军、红四军、红二十五军及中国工农红军第四方面军等。由于战事频繁,战争规模越来越大,因战斗负伤的伤病员越来越多,为救治伤员,红军开设建立了自己的医院。从1929年5月建立的刘家园医院,到1931年春建立的红军总医院,再到红四方面军后方总医院、皖西红军后方总医院,红军建成一定规模的军队医疗卫生体系,基本满足了根据地军民的需要。

但因战事不利,1932年秋,红四方面军被迫撤离鄂豫皖苏区西进川陕,尤其是1934年11月红二十五军根据党中央指示撤离苏区北上后,红军医院大多随军撤离,留下来的只有极个别医院分院和少数医护人员。更糟糕的是,由于敌人多次大规模的“清剿”“追剿”,鄂豫皖苏区惨遭破坏,军民牺牲极其惨重,红军游击队只能凭借崇山峻岭开展灵活机动的游击战,以应对穷凶极恶的敌军和地方民团。没有正规的医院、固定的病房,伤病员只能就近、就地安置,在如此险恶环境下,山林医院应运而生。

1932年第四次反“围剿”期间,面对严峻形势,红军医院主动将大量伤员转移到偏僻山野、丛林,以减轻压力和损失。如红军总医院临时分成两个分院,将伤员迅速转移到天台山、老君山。医护人员将伤病员分散安置在各个山坳里、石崖下,看护人员找粮食、寻野菜,精心备好饭菜、药品,黑夜中一处一处寻找到伤病员喂飯、换药。经过精心治疗、养护,大多数伤病员康复后重新归队,奔赴战场。这是早期山林医院的情形。

三年游击战中,山林医院更为普遍。山林医院的特点:一是利用地理环境优势,多选择偏僻的乡村、山野作为医疗点;二是医护人员极少,一个山林医院只分派几名专业医护,有的医疗点只有一两人为伤病员服务;三是多用土法医疗,技术相对简单,用药多用中草药,自制药占比较大;四是普遍得到当地人民群众的帮助和掩护,有的直接参与医护工作。

皖西岳西境内的鹞落坪山林医院堪称这类医院的典范。鹞落坪山高林密,路陡难行,敌人力量难以到达,又有可靠的群众基础,是红二十八军的一个重要根据地。红军在这样的深山密林隐蔽处分散搭建了二十多个大棚用来安置伤病员,最多时收治伤病员达七八十名。人手紧张时,当地女村民吴秀英、郝兰芬等协助军医工作,积极参与护理,一大批伤病员得以救治、康复,发挥了山林医院的巨大作用。

险恶环境,度日维艰

红军山林医院多处偏僻山野,加之敌人在外围实施疯狂“清剿”和严密封锁,生存条件十分恶劣。山林医院不仅要防止随时可能发生的破坏和袭击,还得克服物资供给上的困难。

三年游击战初期的一天,敌军兵分两路,经皮坊、铁炉冲向熊家河根据地疯狂扑来,赤城县委书记石裕田获悉后,首先想到的是如何保护医院。经过周密部署,他派出两个班的武装,将曹家荒田红军医院的伤病员、医护人员及红军家属,全部转移到背阴山上,分散隐藏在密林、石洞里,有力地避免了敌人的袭击。但敌人没有放弃对红军的追捕,不久后的一个大雪天,红军战士在执行任务回来的途中,发现雪地密林里有十多个可疑人影,他们拿着柴刀、绳索、扁担,声称是“樵夫”,却并没有砍柴。这些人在红军的审问中露出了马脚。原来,这些所谓的“樵夫”是敌军派来的特务,他们来此的目的,就是打探县委机关、山林医院的隐蔽地点。后来,敌特们得到了应有的惩罚,山林医院又一次避免了损失。

1935年夏,道委总医院(也称红二十八军总医院)在战争环境中多次转移,辗转来到河南信阳境内的韭菜沟,隐蔽在崇山峻岭中坚持斗争。不料当年7月3日,由于叛徒告密引路,敌一一二师六三六团对医院进行“围剿”,我方遭到惨痛损失,只有少部分同志得以突出重围。鲜血和牺牲没有让红军丧失革命意志,医护人员在敌人撤退后立马赶了回来,他们掩埋好战友尸骨,顾不得自身创伤,就投入山林医院的恢复工作中去。

除了时刻要提防敌人的“清剿”和袭击,物资供给的极度匮乏,也是摆在红军山林医院伤病员和医护人员面前的大难题。

在天台山红军医院,因山上无粮无药,看护的同志只能趁着傍晚时分有天色的掩护,才能下山找些稻谷、野菜回来。医护人员就用面盆当锅,煮米粥拌野菜,在夜晚摸黑送给山洼里隐蔽的伤病员吃。女军医戴觉敏回忆说:“一把野菜,一碗南瓜汤都来之不易。可为了伤病员早日痊愈,重返前线,我们医护人员宁愿自己挨饿,也要想方设法给伤病员弄点吃的。”

在皖西深山区的荞麦湾,为救护十名伤病员,当地村民搭建了彩号棚,这座简陋的棚子成为山林医院一所分院。伤病员因缺医少药、营养不良,一天比一天消瘦,大家心中无比焦急。起初,分院委托村民到集镇购买肉食及其他物资,可是,敌人很快就注意到情况,并派密探跟踪。便衣队急中生智,他们拿出一百块银元,请可靠的村民在赤白交界的界岭头开了家“利中华肉铺”,这样才解决了购买物资的难题。

在皖豫交界山险林密的金刚台,由于敌人的严密封锁,伤病员无医、无药,甚至有时候还无粮。担任看护任务的妇女排同志自己吃野菜、野果,把便衣队冒着生命危险送上山来的有限粮食匀开,分次做饭熬粥给伤病员吃。妇女排还派出瞭望哨,一旦发现敌人搜山,就立即将伤病员进行转移。

“宝中之宝”,“来之不易”

在红军根据地,无论是身怀专业技术的医官(医生),还是经过短期培训的护士,都是宝贵的“稀缺资源”。有次战斗后,红二十八军政委高敬亭特意到一处山林医院视察,他语重心长地对医护人员说,“我们红军指战员一个人要抵敌人几十个用。我们的战士牺牲一个就少一个,你们抢救活一个可就多一个。你们的工作太重要了”“医务人员很少,你们是宝中之宝啊”。

“宝中之宝”是军政委对医务人员稀缺性的形象表述,红军和根据地的领导、干部都很重视、关心医护人员。1936年秋,红二十八军手枪团到鄂东黄安高桥一带活动。手枪团团长詹化雨了解到,当时随部队行动的医官汪浩的家乡距离驻地只有几里路,就特意派一个班的战士,当晚翻越山岭把汪浩的母亲、弟弟接来见面。詹团长向亲人介绍汪浩在部队的情况,称他是红军的“宝中之宝”,让亲人放心。临别时,他还送给汪浩母亲两块银元、两套棉衣,体现了部队领导对汪浩的殷殷关切之情。

由于红四方面军、红二十五军撤离时带走了绝大多数军医和大批技术骨干,留下来的医务人员数量极为有限,难以满足根据地军民的需求。当时,技术成熟的医官只有林之翰、范明、戴醒群等几人。为满足需要,山林医院采取师傅带徒弟的方式培养医务人员。“红小鬼”汪浩在鄂东北参加红军不久,就被分派到医院跟林之翰院长学医。汪浩独立工作后,他又选拔了三四名红军战士跟随自己学医。经过一段时间学习,他们也都能够独立开展医疗救护工作了。农家姑娘胡开彩等,在战事紧张伤员大幅增长的情况下,参加了伤员救治工作,军医戴醒群经常把她们集中起来,讲授“医务工学”“药物学”等医学知识,还教她们如何在战场进行紧急救护、如何做简易外科手术等。山林医院通过不同方式培养出一批稀缺的医护人员,为伤病员救护工作减轻了压力。

在残酷的战争环境下,不仅有大量伤员,还有因极其艰苦的野外作战而生病的红军干部战士。虽然红军、游击队、便衣队通过统战、委托购买、战斗缴获等多种方式能获取到有限的医疗器具和药品药材,但仍然远远满足不了需求。

一次,红二十八军政委高敬亭得了疟疾,到山林医院打奎宁针。高政委从医官口中得知,红军指战员经常患疟疾等常见流行病,而奎宁这类药品却很难获得,他想了想说道:“奎宁来之不易啊!你们一定要多想办法预防。”为从源头降低患病率,红军和山林医院执行高政委的指示,在部队住宿处点燃艾蒿驱赶蚊虫;号召红军干部战士不喝生水,不吃生饭、生菜;晚上休息前喝热辣汤,用热水泡脚;向战士们普及防病、治病常识等。这些措施大大降低了红军战士的发病率。

面临药品药材不足和医疗器材匮乏的困境,英勇的红军和医护人员无惧困难。没有医疗器具,他们就因地制宜、就地取材:在深山大树下或河边找块较平坦的地方,垒上石块就是手术床;手术器械缺乏,就用剃头刀当作手术刀,木匠锯代替手工锯,洋伞筋骨可以制成探针,竹子可以加工成镊子和夹板;把白被单、白衬衣撕开,可以制成纱布捻子;把棉衣内衬的棉花掏出来,洗净消毒后制成棉花球;缺乏消毒液,就用艾蒿、金银花煮水过滤和鹽水一起擦洗伤口;没有凡士林,就用猪油、芝麻油代替调剂使用……

没有药品药材,医护人员就上山采药,背回医院自己制备,山林医院还采用中医方法治疗,如军医范明千方百计收集民间单方,采制中草药,改用中医土方法进行救治,起到了良好效果。

深情厚爱,感天动地

救人治病隐山林,烈火硝烟烁真金。山林医院里军医、护士、看护、伤病员及后勤保障保卫人员紧紧团结在一起,大家心中装的是伤病员的安危、是党和革命事业的安危。在那极为艰难的斗争岁月,他们经历了战火硝烟的洗礼,克服了常人难以想象的困难,付出了惨痛的代价甚至牺牲生命。在这条特殊战线上,涌现了许多英雄楷模,他们的感人事迹可歌可泣,令后人万分敬佩。

英雄的金刚台妇女排。1935年,商南县委将撤离到金刚台坚持斗争的女干部、红军家属等30余人组织起来,成立妇女排,她们中不少为老弱病残。金刚台妇女排以袁翠明为排长、史玉清为指导员,担负包括照顾伤病员在内的后勤任务。1935年秋,县委委员卢化宏到敌军占领区筹粮食,途中遭遇敌人袭击,战斗中头部重伤,生命垂危。为救治伤员,县委派史玉清和炊事员老李到窑沟找医生。两人受领任务后,冒着生命危险,以夜幕掩护摸索前进,一路跋山涉水,终于找来了护士汪乃琴。经过汪乃琴的治疗,卢化宏渐渐康复。1936年夏,便衣队在某山洼里遭遇敌军,激战中,战士小邢身负重伤后失踪。史玉清等三人搜寻金刚台的山山岭岭,终于在密林深处找到了血污结痂、伤口生蛆的小邢。三人把小邢抬回驻地,由略懂医务知识的彭玉兰负责看护、疗伤,大家把蛆虫挑出,用凉开水冲洗伤口,涂抹上猪油,用白布包扎好。经过两个多月的精心治疗养护,小邢的伤口终于愈合。在严重缺医少药、经常断绝给养的困难条件下,三年间,金刚台妇女排先后收治、护理了红二十八军、便衣队的伤病员数十名,为金刚台红旗不倒做出了重要贡献。

治病救人意志坚的林之翰。林之翰是益阳南县人,1929年2月参加中国工农红军,是鄂豫皖苏区医疗卫生事业的开创者之一,曾担任红军第四军总医院第五分院院长、华东野战军总医院院长兼政治委员。林之翰医疗水平很高,许多危重伤员由他施行手术后都挽回生命、恢复健康。林之翰为红军医疗卫生事业的发展倾注了大量心血,培养了许多医务人员,军医骨干范明、张映卿、吴继清、汪浩、周东屏、朱世汉等均是他的学生。1935年7月,敌人突袭韭菜沟红军山林医院,身为院长的林之翰带领大家与敌人展开殊死搏斗。在这次斗争中,他的妻子朱淑良牺牲,林之翰重伤昏迷被俘。在关押期间,敌人对林之翰威逼利诱、严刑拷打,并长期关押,但他意志坚定,没有透露党和红军的任何秘密。1937年抗战全面爆发,国共第二次合作后,林之翰被营救出狱,很快他就再次回到部队,重新走上军医岗位。

勇救伤员身负重伤的范明。女军医范明,13岁就参加儿童团投身革命,15岁到红军医院工作,从当看护做起,她兢兢业业,勤勉学习、工作,逐渐成长为一名优秀的军医。范明医疗技术过硬,先后在红军总医院、分医院、山林医院工作,担任看护、护士、医生,经她手挽救的伤病员不计其数。在1935年冬的飞旗山战斗中,范明冒着枪林弹雨,带队抢救伤员,一颗炮弹落在身边爆炸,范明头部重伤倒地。当同志们将她抢救下来时,她的手中还紧紧攥着一条带血的医用绷带。

拯救无数伤员生命的戴醒群。女军医戴醒群,1911年出生于湖北黄安,1930年从地方转入红军部队从事医务工作。1935年后,由于敌人频繁“清剿”,红军以游击作战为主,戴醒群时而在山林医院,时而在农家,时而随部队行动。戴醒群是医务技术骨干,又担任医务主任,任务艰巨、工作繁重。有一段时间,戴醒群白天女扮男装隐蔽在农家,夜晚一个山头一个山头跑,为伤病员们换药、打针、送饭,经常累得筋疲力尽。在一次战斗中,100余名红军指战员受伤,戴醒群一边组织医护人员全力抢救,一边给重伤员动手术。那一天,她连续为十多名伤员做手术,因工作太繁忙,顾不上吃饭、休息。伤员得救了,而她自己却累得瘫倒在地。

信仰坚定的伤员。便衣队指导员黄锦思,因子弹碎片遗留体内第二次住院,在没有麻药可用的情况下,他先后三次躺在青石板上做手术,钻心的疼痛让黄锦思几次昏死过去,但他没有吱一声。在豫南光山县境内的五马山山林医院治疗养伤期间,黄锦思还与其他伤员重新组织了医院党支部,积极开展伤病员们的思想政治工作。黄锦思带领轻伤员到周边山上打柴、采野菜,鼓励重伤员互相护理。敌人“清剿”时,他组织伤病员保卫医院。1934年6月的一个夜晚,山林医院外突然传来几声枪响,这是敌军突袭的警讯。黄锦思等党支部成员立即行动,组织伤病员向高山密林撤离隐蔽。当时大雨倾盆,雨水淋湿了伤病员们的绷带、衣服,他们浑身冷得直打寒战,伤口更加疼痛,但没有一人叫苦叫累。伤病员和医护人员在野外淋雨、挨冻了整整一个夜晚,因次日敌人撤退,山林医院得到保全,伤病员和医护人员才回到医院。

山林医院能够在鄂豫皖边区立足,除了全体医护人员、伤病员的努力外,也离不开人民群众的无私帮助和全力支持。红军总医院撤离后,一批伤员疏散至六安丁集村附近的老乡家里,他们热切地说:“红军医院虽然转移走了,可我们家家户户都是红军伤员的医院啊!”鹞落坪群众冒着“一户通匪,十户同罪”的巨大危险,以各种方法保护山林医院,他们不仅为红军提供粮食及其他物资,还直接参加医院工作,吴秀英、郝兰芬等八位姑娘,协助护理伤病员,她们说:“有我们在,就有伤员在。”红二十八军西进桐柏山时发生了一次战斗,战斗中多人受伤,其中林维先营长和另两名伤员被安排到农民老王家里养伤。老王夫妇给伤员擦洗伤口、敷药,宁愿自己挨饿,也尽力让伤员吃饱,危险时还背着伤员到屋后山洞中隐蔽,经过十多日精心养护,伤员逐渐康复。临别时,老王还特意送便衣给他们换上,以方便出行。林维先感慨道:“他给我们的不是普通的便衣,而是一颗拥护红军的赤诚的心!”

医护人员的默默奉献,伤病员的坚定斗志,人民群众的大力支持,共同演绎了一首气势磅礴的史诗颂歌。在山林医院这个特殊战场,他们以顽强的意志、无限的忠诚换来了对敌斗争的胜利,赢得了革命事业的不断前进。他们以青春、汗水、热血和牺牲,凝聚起的崇高精神,令山河动容,令后世景仰!