数字乡村建设对乡村生态振兴的影响

——基于农村经济增长的中介效应分析

王伟婷, 程 莉,2

(1.重庆工商大学长江上游经济研究中心; 2.重庆工商大学经济学院,重庆 400067)

生态振兴作为乡村振兴建设的重要支撑点,要发挥“绿水青山就是金山银山”的生态优势,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。2022年中央一号文件明确提出要“大力推进数字乡村建设”[1],为推进乡村生态振兴带来了新的发展契机。以数字技术赋能乡村建设,打造数字农业、数字生态、数字治理,开启了乡村绿色低碳发展的新模式。因此,将数字乡村建设与乡村生产、生活、生态空间相结合,打造乡村生态资源数字化、生产智能绿色化、环境治理高效化,形成百姓富、生态美的美好生活愿景,对于促进乡村生态振兴具有重要的参考意义。

一、文献综述

数字乡村建设是全面推进乡村振兴,激发乡村生态活力,赋能乡村生态振兴的有效手段,也是释放数字红利激发乡村内生发展动力,助力乡村振兴的重要举措。学界关于数字乡村建设与乡村生态振兴的研究主要围绕乡村生态振兴,以及数字乡村建设对乡村生态振兴的影响等2个方面展开。

1.乡村生态振兴。学界关于乡村生态振兴的研究侧重于从理论分析、定量测度和影响因素等层面展开。在理论分析方面,如赵金科和赵磊等分析指出,生态振兴是乡村“五大振兴”的重要组成部分,是改善乡村生态环境、实现乡村全面振兴和绿色崛起的关键举措,是推进美丽乡村建设的必然要求[2-3];张远新基于我国乡村生态振兴进程中农业生产、农民生活和村容村貌面临的生态问题,提出推进农业绿色发展、改善农村人居环境、加强乡村生态保护和修复等措施[4];张俊飚等研究乡村生态振兴的实现路径,提出弘扬生态文化、完善乡村生态振兴体系、提高生态意识、美化乡村生态环境等措施[5]。在定量测度上,如王晓君等采用熵权法,基于PSR模型构建了压力—状态—响应等3个维度评价体系对我国2000—2015年的农村生态环境质量进行评价研究[6];孙钰等基于投入—产出角度,采用BCC模型对2016年我国31个省份(港澳台地区除外)的乡村生态环境治理效率进行评价分析[7];余威震等从生产—生活—生态角度构建评价指标体系,采用熵权法对2005—2014年我国农村绿色发展水平进行测度和研究[8];武永霞从自然—生产—生活—社会环境等4个维度构建评价指标体系,采用层次分析法对2020年我国113个乡村的生态宜居水平进行测度分析[9]。在影响因素上,如黄国勤和阳盼盼分析指出,生态破坏、环境污染、资源浪费、管理松散、村庄衰减,以及资金、技术、人才等不足,是制约乡村生态振兴的主要因素[10-11];彭超等采用Tobit模型和分位数回归进行实证分析,发现村庄的经济特征、环境治理,以及村集体经济发展水平对农村人居环境质量具有重要影响[12];袁久和采用影响度模型进行实证分析,发现资源与环境承载力、农业经济绿化度、政府政策支持度以及农村社会发展水平等均会影响我国农村绿色发展水平[13]。

2.数字乡村建设对乡村生态振兴的影响。学界关于数字乡村建设对乡村生态振兴的影响研究侧重于从理论分析层面展开。如袁建雄和徐佳慧等分析指出,数字技术是实现乡村生态宜居、推动乡村生态振兴以及整治环境污染的有效手段,其运用可以提升生态治理决策的科学性,从而优化生态资源利用率以及促进生态文明建设[14-15];卢鑫平和何寿奎等分析指出,运用大数据进行乡村环境治理,可以提高环境监测效率、厘清环境污染传导路径、明确治理对象,从而增强环境治理决策的科学性[16-17];Young和沈费伟等分析指出,数字技术在乡村生态建设中的应用可以增强其可持续性和生态活力,实现数字生态建设,且有助于促进乡村生态资源数字化、生产智能绿色化、环境治理高效化,从而形成绿色低碳、可持续的发展环境[18-19]。

综上所述,学界关于乡村生态振兴的研究较为丰富,侧重于从理论分析、定量测度和影响因素的角度展开研究。但关于数字乡村建设对乡村生态振兴的影响研究较少,且多见于其他文献之中,较少直接研究二者之间的关系和作用路径,也较少进行实证检验。鉴于此,本研究基于2013—2020年中国30个省份(港澳台地区及西藏除外,下同)的面板数据,构建数字乡村建设和乡村生态振兴的评价指标体系,采用基准回归和分维度回归检验二者之间的关系,并采用中介效应模型实证检验农村经济增长在数字乡村建设对乡村生态振兴影响中的中介效应,以期为数字乡村建设助力乡村生态振兴提供参考。

二、数字乡村建设对乡村生态振兴的影响机理

(一)数字乡村建设对乡村生态振兴的直接影响

数字乡村建设对乡村生态振兴的直接影响主要体现在改善乡村生产、生活、生态环境等3个方面。其中,在乡村生产环境方面,数字乡村建设通过大数据技术可以加强对农作物产地环境和农业投入品种的监测,实现农产品从种到收的全过程跟踪记录,确保农作物绿色成长;同时,依托农业大数据种植模式可以为农作物营造适宜的生长环境,减少资源浪费,促使农村产业走上绿色发展道路。在乡村生活环境方面,数字乡村建设可以改善乡村人居环境,为监测分析乡村垃圾收运、污水治理、村容村貌维护和饮用水水源安全等方面提供技术支撑和监管依据。同时,借助数字技术的监督、宣传、激励优势,引导农村居民通过手机、计算机等方式参与农村人居环境治理网络监督,共同打造绿色低碳的生活空间,为乡村生态振兴贡献力量。在乡村生态环境方面,数字乡村建设将数字技术与乡村生态环境治理有机结合起来,利用数字技术构建山水林田湖草沙系统监测平台、农业生态环境监测平台、农村生态系统脆弱区和敏感区监测平台等,对乡村生态环境质量进行实时监管,为农村生态资源整体保护、系统修复和综合治理提供数据支撑和决策参考。可见,通过发挥数字技术在生态治理上的聚焦、保护作用,数字乡村建设可以为乡村生态治理提质增效。鉴于此,本研究提出假设H1:数字乡村建设可以直接促进乡村生态振兴。

(二)数字乡村建设对乡村生态振兴的间接影响

数字乡村建设通过激活农村产业、增加农民收入,推动农村经济增长,并进一步赋能乡村生态振兴。农业生产过程中数字技术的运用使得数字农业成为数字乡村产业发展的主攻方向,从智慧农田、智慧牧场到智慧渔场,数字技术的使用大大提高了农业生产效率和产品质量。同时,数字技术的高渗透性,使得农村电商、物流配送等数字经营模式快速发展,将农业生产者和城市消费者整合到同一数字平台,实现了农产品出村进城、小农户与大市场的有效衔接,提高了农产品销量和边际收益,且农产品借助互联网平台实现了标准化、品牌化、价值化,促进了农民增收。农民收入的提升进一步推动了农村经济增长,而农村经济增长又为乡村生态环境治理积蓄了力量,为乡村生态振兴提供了物质支持。鉴于此,本研究提出假设H2:数字乡村建设通过农村经济增长的中介传导路径推动乡村生态振兴。

综上,本研究构建了数字乡村建设对乡村生态振兴的影响机制图(图1)。

图1 数字乡村建设对乡村生态振兴的影响机制

三、模型设定、变量设置与数据来源

(一)模型设定

为了验证假设H1,本研究构建基准回归模型进行分析。具体模型如下:

Yit=α0+α1Xit+α2Cit+εit

(1)

其中,Yit表示i省份t年的乡村生态振兴水平;Xit表示i省份t年的数字乡村建设水平;C表示控制变量;α0表示常数项;α1、α2表示回归系数;εit表示随机误差项。

同时,为了验证假设H2,本研究结合公式(1)进一步构建以农村经济增长为中介变量的中介效应模型。具体模型如下:

lnZit=β0+β1Xit+β2Cit+εit

(2)

Yit=γ0+γ1Xit+γ2lnZit+γ3Cit+εit

(3)

其中,Zit表示i省份t年的农村经济增长;β0、γ0表示常数项;β1、β2、γ1、γ2、γ3表示回归系数。

通过构建数字乡村建设对乡村生态振兴、数字乡村建设对农村经济增长,以及农村经济增长对乡村生态振兴影响的线性回归模型进行中介效应检验,具体判断步骤如下:基于模型(1)的解释变量数字乡村建设对被解释变量乡村生态振兴的系数α1的显著性检验,检验模型(2)和模型(3)中系数β1、γ1的显著性[20]。若α1、β1、γ1均显著,且γ1小于α1,则存在部分中介效应;若α1、γ2均显著,但γ1不显著,则存在完全中介效应。其中,模型(1)中的α1反映数字乡村建设对乡村生态振兴的总效应,模型(3)中的γ1反映数字乡村建设对乡村生态振兴的直接效应,β1×γ2表示中介效应。

(二)变量设置

本研究将变量分为被解释变量、解释变量、中介变量和控制变量。各变量的描述性统计详见表1。

表1 各变量的描述性统计Table 1 Descriptive statistics of variables

1.被解释变量。被解释变量为乡村生态振兴。乡村生态振兴是指通过改善乡村生产、生活、生态环境,促进乡村生产空间、生活空间、生态空间协调发展,实现乡村地区经济、社会和环境的可持续发展,从而推进乡村全面振兴。其中,生产空间主要涉及农业生产和产业绿色转型;生活空间主要涉及人居环境的改善和民生福利的提升;生态空间主要涉及森林、水域等生态资源的保护和修复。因此,本研究借鉴王晓君、孙钰、余威震和武永霞等的做法[6-9],结合数据的可得性、有效性、科学性,从生产空间、生活空间、生态空间等3个方面构建乡村生态振兴评价指标体系(表2),并采用熵值法定量测度乡村生态振兴水平。乡村生态振兴的均值为0.373 3,表明乡村生态振兴的整体情况不是很好,有一定的改善空间和发展潜力。

表2 乡村生态振兴评价指标体系Table 2 Evaluation index system of rural ecological revitalization

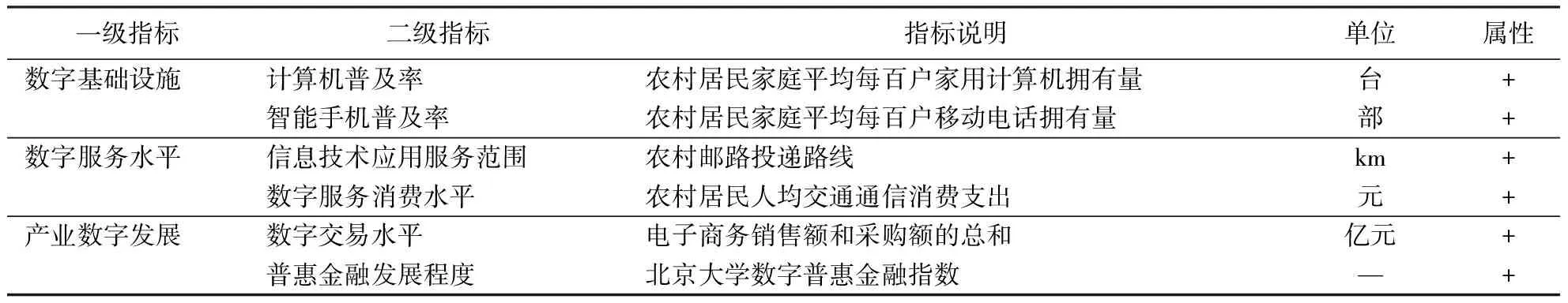

2.解释变量。解释变量为数字乡村建设。数字乡村建设是指通过数字技术和数字基础设施建设,推动农村经济发展,提高乡村信息化水平和数字化能力,推进乡村实现数字生活、数字发展、数字治理。数字基础设施是数字乡村建设的基础,是指通过智能化设备等基础设施的建设和升级,提高农村的数字化水平和服务能力;数字服务水平是数字乡村建设的关键,是指通过为农民提供数字化服务来满足农村居民日益增长的多样化需求;产业数字发展是数字乡村建设的核心,是指通过对产业进行数字技术改造和数字化管理来促进农村经济发展。因此,本研究基于《数字乡村发展战略纲要》,借鉴齐文浩、朱红根和李本庆等的做法[21-23],并结合数据的可得性、有效性、科学性,从数字基础设施、数字服务水平、产业数字发展等3个方面构建数字乡村建设评价指标体系(表3),并采用熵值法定量测度数字乡村建设水平。数字乡村建设的均值为0.371 4,表明数字乡村建设的整体水平较低,数字化程度较低。

表3 数字乡村建设评价指标体系Table 3 Evaluation index system of digital village construction

3.中介变量。中介变量为农村经济增长。考虑到农业、林业、牧业和渔业是促进农村经济发展的主要产业,构成了农村经济发展的核心,农林牧渔业的总产值能够较好地反映农村经济发展的整体状况,也可以比较准确地衡量农村经济增长,本研究选取农林牧渔业总产值衡量农村经济增长。同时,为了减弱异方差和极端值的影响,对农村经济增长进行对数处理。农村经济增长的均值为7.710 2,表明农村经济增长有较大的上升空间。

4.控制变量。控制变量包括乡村人口密度、城乡二元结构、财政支农水平和农村金融发展。其中,乡村人口密度采用各地区单位土地面积的人口数量进行衡量,为了减弱异方差和极端值的影响也对其进行对数处理;城乡二元结构采用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入的比值进行衡量;财政支农水平采用农林水事务支出占地方一般公共预算支出的比值进行衡量;农村金融发展借鉴李鹤等的做法[24],采用涉农贷款余额占农林牧渔业总产值的比值进行衡量。具体来说,乡村人口密度的均值为8.259 4,表明乡村人口分布较为稀疏;城乡二元结构的均值为2.554 1,表明城乡发展存在较大差异,城镇和农村的经济发展较不平衡;财政支农水平的均值为11.599 9,表明在地方一般公共预算支出中,农林水事务支出占比仅11.599 9%,财政支农水平不高;农村金融发展的均值为3.187 5,表明农村金融发展水平较低,整体还有较大的上升空间。

(三)数据来源

本研究基于2013—2020年30个省份的数据进行实证分析。数据来源于《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》《中国统计年鉴》,以及各省份的统计年鉴、《中国农村金融报告》、中国环保部数据和中经数据,部分缺失数据采用移动平均法、线性插值法和灰色预测法补齐。

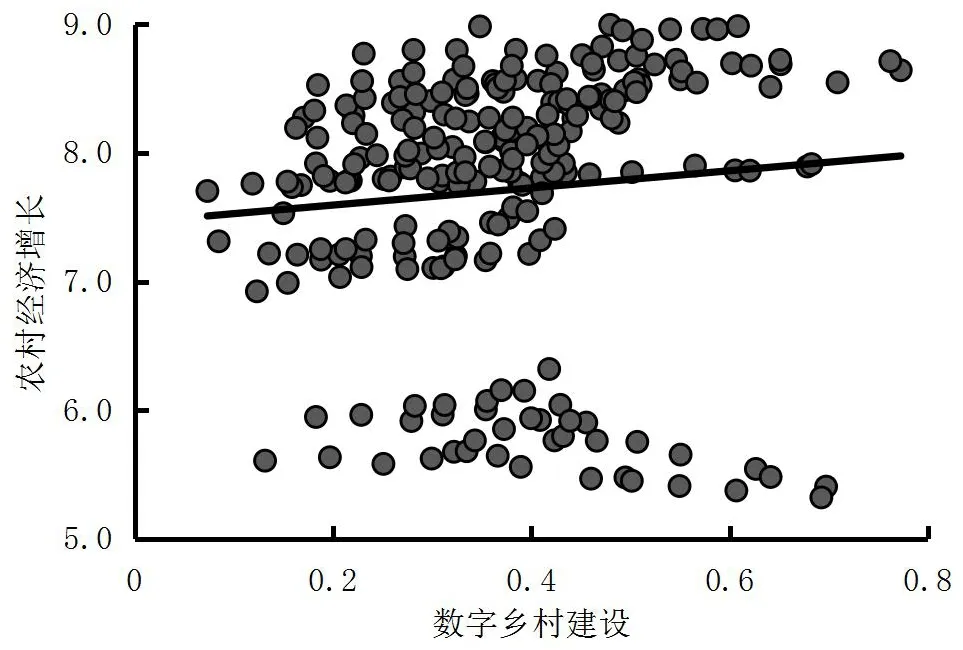

为了进一步探讨数字乡村建设与乡村生态振兴之间的关系,本研究利用2013—2020年30个省份的数字乡村建设和乡村生态振兴这2个指标的测算数据构建散点图(图2),直观地反映二者之间的关系。由图2可知,数字乡村建设与乡村生态振兴之间整体呈现出增长趋势,表明数字乡村建设与乡村生态振兴之间具有正相关关系,即数字乡村建设对乡村生态振兴具有促进作用。同时,为了研究农村经济增长对乡村生态振兴的影响机制,进一步构建数字乡村建设与农村经济增长、农村经济增长与乡村生态振兴之间关系的散点图(图3和图4)。由图3和图4可知,数字乡村建设与农村经济增长之间整体呈现出增长趋势,表明数字乡村建设与农村经济增长之间具有正相关关系,即数字乡村建设对农村经济增长具有促进作用;同时,农村经济增长与乡村生态振兴之间整体也呈现出增长趋势,表明农村经济增长与乡村生态振兴之间也具有正相关关系,即农村经济增长对乡村生态振兴具有促进作用。

图2 数字乡村建设与乡村生态振兴的散点图Fig.2 Scatter plot of digital village construction and rural ecological revitalization

图3 数字乡村建设与农村经济增长的散点图Fig.3 Scatter plot of digital village construction and rural economic growth

图4 农村经济增长与乡村生态振兴的散点图Fig.4 Scatter plot of rural economic growth andrural ecological revitalization

四、实证检验与结果分析

(一)基准回归分析

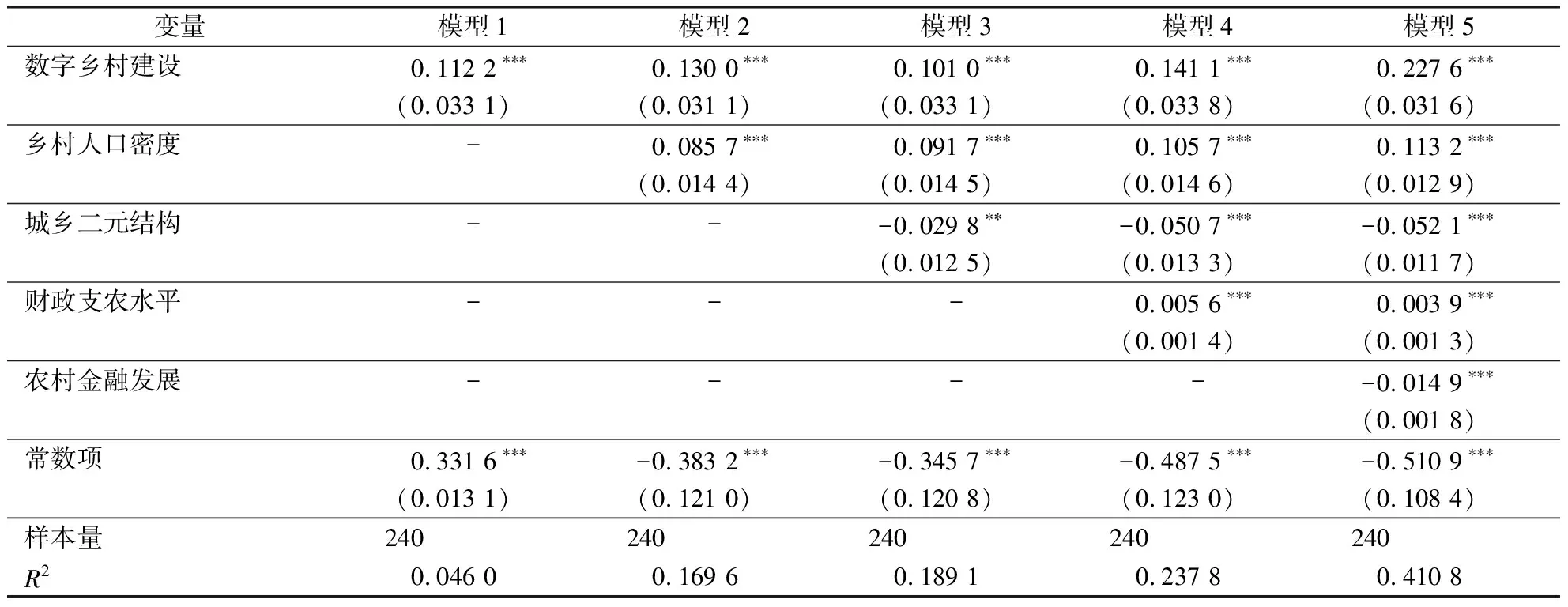

实证回归之前,本研究先对解释变量和控制变量进行多重共线性检验,结果发现解释变量和控制变量的VIF值最大为1.44,模型整体的VIF值为1.27,均明显小于10,表明解释变量和控制变量之间不存在多重共线性问题。鉴于此,本研究进一步进行基准回归分析,模型1为数字乡村建设对乡村生态振兴的回归结果,模型2至模型5为基于模型1逐步加入其他可能对乡村生态振兴产生影响的控制变量的回归结果,具体详见表4。

表4 数字乡村建设对乡村生态振兴影响的基准回归结果Table 4 Benchmark regression results of the impact of digital village construction on rural ecological revitalization

由表4可知,在模型1中,数字乡村建设在1%的水平上显著为正,回归系数为0.112 2,表明数字乡村建设对乡村生态振兴具有促进作用;在模型2至模型5中,逐步加入控制变量乡村人口密度、城乡二元结构、财政支农水平和农村金融发展,数字乡村建设的回归系数依然在1%的水平上显著为正,表明数字乡村建设确实对乡村生态振兴具有促进作用,验证了假设H1。究其原因在于:在生产层面,数字乡村建设能够帮助农民实现精准种植、施肥、灌溉和防治病虫害,合理规划农业施肥方案,减少化肥和农药的使用,避免环境污染和生态破坏,提高农业生产效率,推进农业绿色发展;在生活层面,数字乡村建设能够帮助农民实现废弃物的回收和再利用,如将农村生活垃圾转化为有机肥料、农作物秸秆做成饲料等,减少资源浪费,降低环境污染,推进农村可持续发展;在生态层面,数字乡村建设能够实现对农村生态资源的精细化管理,减少对生态环境的污染和破坏,推进农村生态保护和修复。

从控制变量来看,乡村人口密度在1%的水平上显著为正,表明乡村人口密度对乡村生态振兴具有促进作用。这主要是缘于随着地区人口密度的增加,地区的经济、文化、社会等方面的资源和要素也相应更为丰富,能够更有效地调集各方资源来支持生态保护和发展;同时,乡村人口密度的增加还会刺激乡村市场需求,促进农业和生态旅游业等产业的发展,为地区发展带来更多的机会和经济效益,使乡村生态振兴更具可持续性。城乡二元结构在1%的水平上显著为负,表明城乡二元结构对乡村生态振兴具有抑制作用。这主要是缘于城乡二元结构使得城乡在环境保护的资金投入、技术条件、资源分配、政策制度等方面存在差异,以及城市污染企业为了规避环保法规和监管,逐步向农村转移,导致农村生态环境受到污染和破坏。财政支农水平在1%的水平上显著为正,表明财政支农水平对乡村生态振兴具有促进作用。这主要是缘于随着我国财政支农水平的不断提升,地方政府通过加大环保资金投入、实施税收优惠政策等方式,促进企业节能减排的效果显著,对乡村生态振兴的促进作用不断加大。农村金融发展在1%的水平上显著为负,表明农村金融发展对乡村生态振兴具有抑制作用。这可能是缘于农村金融发展较为缓慢、资金供给不足等,难以为乡村生态环境建设和可持续发展提供有力支撑。

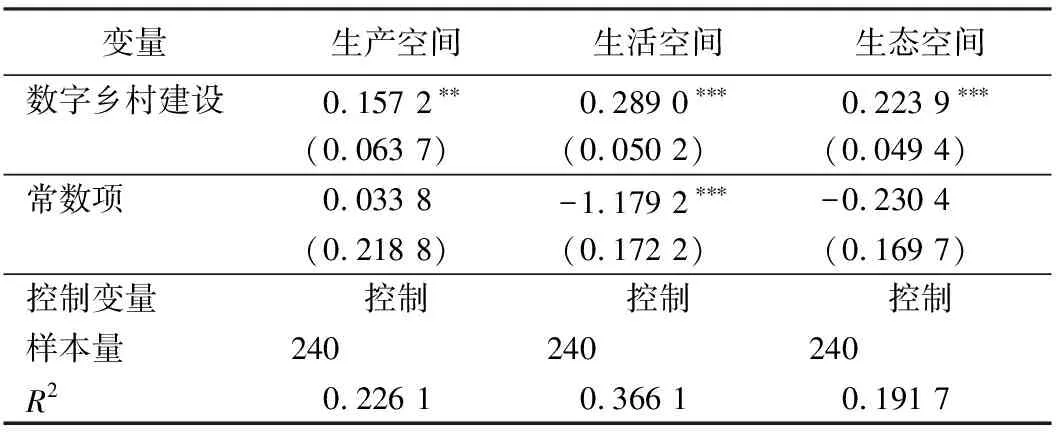

(二)分维度回归分析

为了进一步探讨数字乡村建设对乡村生态振兴各个维度的具体影响,本研究分别将生产空间、生活空间和生态空间等3个维度的指数作为被解释变量进行基准回归。由表5可知,数字乡村建设分别在5%、1%、1%的水平上显著为正,表明数字乡村建设对乡村生产空间、生活空间和生态空间均具有促进作用,从而有助于推进乡村生态振兴,再次验证了假设H1。同时,通过进一步对比分析可知,数字乡村建设对乡村生活空间的影响最大,回归系数为0.289 0;对乡村生态空间的影响次之,回归系数为0.223 9;对乡村生产空间的影响最小,回归系数为0.157 2。可见,数字乡村建设主要是通过推动乡村生活空间作用于乡村生态振兴。

表5 数字乡村建设对乡村生态振兴影响的分维度回归结果Table 5 Sub-dimensional regression results of the impact of digital village construction on rural ecological revitalization

(三)作用机制检验

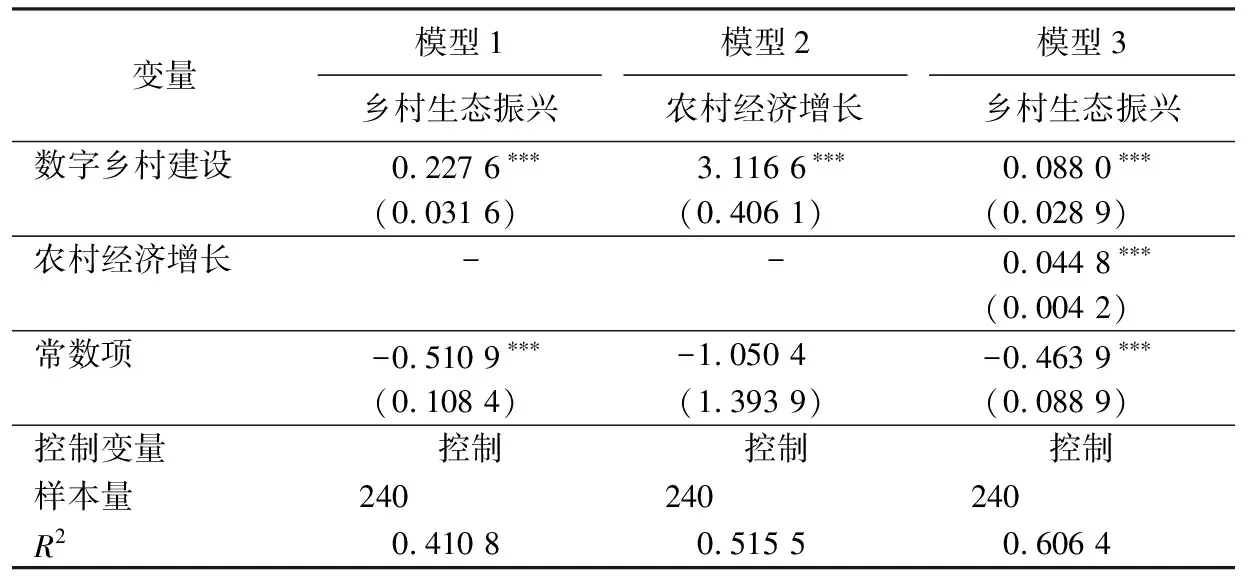

为了检验数字乡村建设通过农村经济增长对乡村生态振兴产生影响的传导机制,本研究基于基准回归模型,进一步构建以农村经济增长为中介变量的中介效应模型进行实证检验,中介效应检验结果具体如表6所示。本研究分三步依次检验农村经济增长的中介效应:(1)以乡村生态振兴为被解释变量,数字乡村建设为解释变量进行回归分析;(2)以农村经济增长为被解释变量,数字乡村建设为解释变量进行回归分析;(3)以乡村生态振兴为被解释变量,农村经济增长和数字乡村建设为解释变量进行回归分析。具体先检验步骤(1)中数字乡村建设的回归系数,若显著,则继续检验步骤(2);反之,则停止检验。若步骤(2)中数字乡村建设与步骤(3)中农村经济增长的回归系数同时显著,则中介效应显著。若步骤(3)中数字乡村建设的回归系数不显著,表明具有完全中介效应;反之,则表明具有部分中介效应。同时,为了保证检验结果的可靠性,本研究借鉴齐文浩等的做法[21],进一步采用Bootstrap自助抽样法对数据样本进行500次随机重复抽样,再以抽取的500组样本再次进行中介效应回归分析。经验证,置信区间不包含0,表明间接效用显著,中介效应存在。

表6 农村经济增长在数字乡村建设对乡村生态振兴影响中的中介效应Table 6 The mediating effect of rural economic growth in the impact of digital village construction on rural ecological revitalization

由表6可知,在模型1至模型3中,数字乡村建设均在1%的水平上显著为正;同时,在模型3中,农村经济增长也在1%的水平上显著为正。这表明农村经济增长在数字乡村建设对乡村生态振兴的影响中具有部分中介效应。由β1×γ2=3.116 6×0.044 8得出农村经济增长的中介效应回归系数为0.139 6,表明数字乡村建设通过农村经济增长可以间接促进乡村生态振兴,且通过了Bootstrap检验,假设H2得到验证。究其原因在于:数字乡村建设可以激活农村产业,增加农民收入,促进农村经济增长;而农村经济增长带来的资金和资源又为乡村生态环境治理积蓄了力量,为乡村生态振兴提供了物质支持。因此,农村经济增长的中介效应可以实现经济发展和环境治理的双赢,促进乡村生态振兴。

(四)区域异质性分析

由于各省份的资源禀赋、开放程度、经济发展等存在差异,数字乡村建设对乡村生态振兴的影响可能存在区域差异。本研究参考伍国勇等的做法[25],将中国整体划分为东部、中部、西部和东北地区,进一步分析数字乡村建设对乡村生态振兴影响的区域异质性,具体分析结果详见表7。

表7 区域异质性分析结果Table 7 Results of regional heterogeneity analysis

由表7可知,数字乡村建设在1%的水平上显著正向影响东部、中部、西部地区的乡村生态振兴,在5%的水平上显著正向影响东北地区的乡村生态振兴,表明数字乡村建设对乡村生态振兴影响的区域异质性不显著。其中,东部地区的数字乡村建设对乡村生态振兴的影响系数最大,为0.319 1,表明东部地区的数字乡村建设对乡村生态振兴的促进作用明显高于中部、西部、东北地区。这主要是缘于我国东部地区的经济发展、科技创新、制度建设等均较为完善,能够为数字乡村建设推动乡村生态振兴提供更为充足的资金、人才、政策支持;而中部地区和西部地区的数字乡村建设的资金、人才等较为匮乏,东北地区的乡村数字经济发展、数字基础设施建设等较为落后。

(五)稳健性检验

为了保证上述研究结论的可靠性,本研究采用分时段检验法,以2018年1月数字乡村战略的提出为节点,将样本划分为2013—2017年和2018—2020年等2个时间段,进行稳健性检验。同时,考虑到数字乡村建设通过农村经济增长影响乡村生态振兴的传导机制具有一定的时滞性,本研究采用变量替换法将数字乡村建设的滞后一阶作为解释变量进行稳健性检验。由表8可知,数字乡村建设和数字乡村建设的滞后一阶的显著性水平均未发生改变,表明研究结论具有较好的稳健性。

表8 稳健性检验结果Table 8 Robustness test results

五、结论与对策

(一)结论

基于2013—2020年30个省份的面板数据,采用基准回归、分维度回归、中介效应模型和异质性分析等研究方法,实证分析数字乡村建设、农村经济增长对乡村生态振兴的影响,得出以下结论:

1.数字乡村建设显著正向影响乡村生态振兴。数字乡村建设在1%的水平上显著正向影响乡村生态振兴。其中,数字乡村建设分别在5%、1%、1%的水平上显著正向影响乡村生产空间、生活空间、生态空间。

2.农村经济增长的中介效应显著。农村经济增长在数字乡村建设对乡村生态振兴的影响中具有中介效应。

3.数字乡村建设对乡村生态振兴影响的区域异质性不显著。数字乡村建设分别在1%、1%、1%、5%的水平上显著正向影响东部、中部、西部、东北地区的乡村生态振兴,但东部地区的数字乡村建设对乡村生态振兴的促进作用明显高于中部、西部、东北地区。

(二)对策

为了统筹处理好数字乡村建设与乡村生态振兴的关系,在推进乡村生态振兴的过程中,应进一步健全农村数字基础设施、推进数字技术与农业融合发展、实施差异化的数字乡村发展策略等,以强化数字乡村建设对乡村生态振兴的积极作用。

1.健全农村数字基础设施。农村数字基础设施的建设与发展是促进乡村振兴和生态环境保护的必然选择。具体来说:应加大财政资金投入力度和税收政策优惠力度,鼓励电信运营商和其他企业加大对农村数字基础设施建设的投资,提高农村通信能力;应进一步健全农村数字发展基金,全面布局5G、人工智能、物联网等设施,提升数字服务能力;应围绕农村产业、服务、治理、文化等构建以应用场景为核心的数字建设服务中心和数据收集信息共享平台,构建农村污染防治、人居环境整治、生态环境监测系统,统一、远程、实时地对农村生产、生活、生态环境进行监测和保护。通过上述举措促进智慧绿色乡村、现代农业、智慧农业建设和发展,推动数字技术和农村生产、生活、生态深度融合,从而推进乡村生态振兴和可持续发展。

2.推进数字技术与农业融合发展。数字技术的蓬勃发展给农业生产带来了新的机遇,可以提高农业生产效率,创造更多的经济效益和社会效益。具体来说:要加强数字技术在农作物从种到收各环节中的应用,在农作物种植环节,建设农产品大数据库,通过比对往年数据得出农产品的最佳种植规模,做到产销平衡;在农作物生长环节,使用数字农业检测仪对农作物的生长情况进行监管,保证农作物的成活率;在农作物收获环节,使用数字化设备对农作物进行收割,减少对农作物的损害,确保农作物产量稳定。同时,利用数字技术推进农村电子商务发展,进一步使用淘宝、抖音直播带货,以及淘菜菜、多多买菜、美团优选等助农平台拓宽农产品的销售渠道,提升农民收入,为乡村生态振兴注入活力。

3.实施差异化的数字乡村发展策略。数字乡村发展策略的制定和实施应向数字乡村基础设施较为薄弱的区域适当倾斜,并配套制定和实施优惠的税收政策、积极的财政政策,以及完善的人才引进机制等,推进不同区域的数字乡村建设和发展,提升数字乡村建设赋能乡村生态振兴的包容性和灵活性。其中,东部地区应凭借经济、制度、人才等方面的优势,主攻数字技术创新突破和应用拓展,为中西部地区数字乡村建设提供技术支持和发展经验。中西部地区应凭借低成本优势和资源条件,借鉴东部地区的发展经验,建设大型、超大型数据处理中心,尤其是西部地区要积极承接东数西算工程,加强数据、算力和能源之间的协同联动,完善乡村数字基础设施建设;同时,要以数字技术改造传统产业和促进清洁能源开发,带动农村经济增长,为乡村环境治理提供新动能。东北地区应深挖重要粮食产区和老工业基地的优势,立足农业发展和农民需要打造特色数字乡村,推进数字技术与现代农业的融合发展,以农业绿色发展助力乡村生态振兴。