复杂类型及其表演

——以打哑谜的故事(AT924)为例

王杰文

“类型(Genre)”是民间文学研究领域的核心概念之一,具体指的是神话、传说、故事、歌谣等民间文学形式。在早期研究者的观念中,这些民间文学类型绝不同于精英文学类型,即区别于文人创作的诗歌、散文、戏剧、小说等。民间文学的诸类型具有集体创作性、口头性、传承性、变异性等特征,这使它区别于精英文学作品的个体创作性、书面性、稳定性与同一性。因此,它们被看作特殊的文学现象,为正在形成中的民间文学学科提供了特殊的材料来源。自19世纪中叶以后,英国的神话与仪式学派、德国的文化传播学派、芬兰的历史地理学派,以及前苏联的形式分析学派(特别是以普罗普的故事形态学为代表)等,针对这些民间文学类型或者是其中某些亚类型,分别提出了独特的研究方法与理论观点。从某种意义上说,早期的民间文学研究正是通过“类型”这一概念,成功地确立了民间文学作为一门新学科的独立地位。

民间文学研究者把“类型”当作一种“理想型”范式,这是一种被研究者建构出来的具有理想化特征的民间文学形态,因此,它是一个被用于对民间文学材料进行分类的概念工具。这一概念工具既不会完全符合个别文本的特征,也不能摆脱自身从地方性概念上升为普遍性概念的原始局限性。与文学学派民俗学者“理想型”的类型观不同,人类学派民俗学者强调,在承认“类型”作为普遍的分析性概念工具的学术价值的同时,研究者还应该在现象学的意义上,关注特定讲述社区中的分类性概念。这种本土的分类性概念,服务于特定区域民众人际交流的需要,却未必符合学术界通用的分类标准。换句话说,作为一个分析性的概念,民间文学的“类型”是一种服务于学术语境的、客观的概念体系;而作为一个本土性的概念,它又是一种服务于日常交流语境的、主观的语用体系。(1)Dan Ben-Amos(ed.), Folklore Genres. Austin:University of Texas Press, 1976, p.225.

此外,民俗学者发现,“类型”既是一种普遍性的存在,又是一种历史性的事实;它既提供了一套稳定的思维框架,又遵循着某种发展演变的历史规则;既具有持久地建构思维的功能,又具有灵活地应对即时情境的交际功能;既包括比较稳定的、作为人际交流的构造单元的“简单类型”,也包括千差万别的、作为具体的交流事件的“复杂类型”。从学科发展的历史来看,民间文学研究者倾向于静态地分析“简单类型”的结构特征。为了实现学科专业化的目的,民间文学的研究者们不惮其烦地条分缕析,试图更加清晰地定义“类型”的本质特征,然而部分民俗学者已经发现,从多变的分类标准出发,面对着一个模糊不清、变动不居的材料总体,任何试图做出清晰分类的学术工作,都是十分困难的事情。(2)Trudier Harris,“Genre,”The Journal of American Folklore, vol.108, no.430(Autumn, 1995), pp.509-527.

面对这样一个十分棘手却又不能轻易放弃的概念,民俗学的表演研究不再把它作为一个分类的概念,而是把它作为一个交流行为中的实践性的概念;不再去界定与描述“类型”之稳定的形式特征,而是去描述与分析交流行为中被应用的类型,分析参与者如何把它作为协商与斗争的手段。在这一研究范式的指导之下,本文试图通过“打哑谜的故事(AT924)”来具体应用这一研究方法,描述日常生活中“类型”模糊化的趋势,揭示“复杂类型”在表演实践中的形式、意义与功能,展示表演研究在全面而深入地理解日常交流活动上所具有的学术潜力。

一、复杂类型与模糊类型

近二百年来,国际民间文学研究者们前赴后继,在类型研究领域积累了丰厚的研究成果。比如安蒂·阿尔奈与史蒂斯·汤普森编著的《民间故事类型:分类与目录》,就是国际民间故事研究领域的经典成果,是民间故事研究者的必备工具书。汉斯-乔格·乌瑟编著的《国际民间故事类型:分类与目录》对它进行了完善,在基本遵循其分类模式的前提下,丰富了材料的范围,使它变得更丰富、更详细。然而,正如阿兰·邓迪斯所评价的那样,“还不曾有一个类型被彻底地定义过”(3)Dundes Alan, “Texture, Text, and Context,” Southern Folklore Quarterly, vol.20, no.28(1964), pp.251-265.。

“还不曾有一个类型被彻底地定义过”,究其原因,一方面,固然是因为“分析性类型”本身有一个细致化程度的问题,即在多大程度上算是“彻底”的问题;另一方面,如果是作为一种“本土性类型”,那么,如前所述,本土使用者并不关心那些类型概念如何被彻底地定义,而是关心在日常交流中如何娴熟地使用它们,如何通过恰当地使用它们来达成理想的交际目的。因此“彻底定义”与否,并不会让本土类型的使用者感到焦虑。

事实上,转向关注日常交流中的“类型”的民俗学,已经从根本上改变了民间文学的学术传统,也自然地更新了民间文学的“类型”观。具体来说,这至少体现在如下三个方面。

第一,它扩展了应用民间文学类型的主体的范围。自从阿兰·邓迪斯重新定义了“民”的指涉对象之后,国际民俗学界已经打破了学科传统上所关注的传统对象群体,即从传统上稍嫌狭隘的对象群体,扩展到任何共享某种文化传统的小群体。“民”的指涉范围在理论上获得了更新与扩展。非常明显,任何小群体,即便是精英群体,尽管他们以文字作为最主要的交流方式,也会继承、传播、使用乃至于创造民间文学的类型。意识到这一点,民俗学就不会自我设限,不会只关注特定的社会群体。

第二,它扩展了民间文学类型的材料范围。众所周知,“民间文学(folk literature)”这一概念,就是相对于“文学(literature)”的概念被提出来的。早期的民间文学研究者不加反思地直接去搜集和转录那些口头传播的“民间文学形式”,力图证明民众拥有可与精英相媲美的文学形式。这一“对照式”的思维模式,固然为早期民俗学者自证其学术身份的合法性提供了捷径,却也为他们制造了难以摆脱的思维定式的牢笼。他们在描述与界定民间文学之可与经典文学相比侔的形式与内容特征时,严重地忽视了民间文学的口头性与交际性的特征。民间文学在获得现代学科地位的同时,又不得不接受一种从属性学科地位的宿命。当表演研究者开始主张使用“口头艺术(verbal arts)”来取代“民间文学”时,意味着新时期的民俗学注意到了它所关注的研究对象的多媒介性(不只是口头性),由此自反性地意识到民俗学传统中的“文字中心主义”,意识到被这种“文字中心主义”所遮蔽的本土类型的丰富性与复杂性,意识到作为分类性概念的“类型”研究的局限性。在论及“类型”时,表演研究者倾向于应用“口头讲述的类型”的概念,而不是传统上“民间文学的类型”的概念。他们认为,在日常生活中,口头讲述的类型的边界是模糊的,不同的类型经常混杂在一起,许多口头讲述形式无法被命名,无法被生硬地归并到既有的类型框架中去(4)参见王杰文编著:《北欧民间文化研究(1972-2010)》,学苑出版社,2012年,第103-104页;王杰文:《表演研究:口头艺术的诗学与社会学》,学苑出版社,2016年,第67-76页。;此外,随着新媒介技术的发展,传统的民间文学类型又被创造性地传承与创新了。因此,他们认为,应该在日常社会生活中来理解小群体应用讲述的类型以开展社会实践的整体过程(5)Richard Bauman, “Speech genres in cultural practice,”in Keith Brown(ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. London: Elsevier,2005, pp.745-758; Dan Ben-Amos, “The Concept of Genre in Folklore,”Studia Fennica, no.20(Jan., 1976), pp.30-43; Charles L. Briggs and Richard Bauman, “Genre, Intertextuality,and Social Power,”Journal of Linguistic Anthropology,vol.2,no.2(Dec., 1992), pp.131-172.。

第三,它转变了民俗学的研究范式。既然类型不限于分析性地区分出来的静态模式,而是宽泛地涵盖了日常生活交往中被混杂地应用的各种讲述模式,那么,新民俗学的研究焦点就自然地从文本转向了表演,转向了表演行为与事件中类型的稳定性与变异性的即时性关系,转向了表演事件中表演者的责任与听众的义务之间的复杂关系。在全球化与信息化的时代,人类的空间移动变得越来越容易,也越来越频繁;新媒介技术广泛地渗透进民众的日常生活,信息的传播与交流更加便捷,也更加迅速。任何传统意义上为小群体所共享的生活知识、行为方式乃至于身体姿势都在经历着巨大的变化与重组,群体间的交流与文化间的混杂越来越普遍,一国之内,多人种、多民族、多阶层、多文化的混杂现象越来越普遍。与之相适应,民众群体与民俗学家群体都在创造性地适应新现象与新技术,应用新媒介记录和传承的民俗知识已经成为新民俗学不得不面对的新现象。民众既用数码技术记录他们的生活,也通过数码技术来传承、传播甚至改造他们的生活,他们的生老病死、节日与仪式、吃穿住行等日常生活,都被记录在新媒体当中,这就构成了“全球化时代新媒介语境下的新民俗”。这种多元混杂的、媒介化的新民俗材料,既是对日常生活(尤其是对节日仪式与庆典)的影像记录,又是对这种生活传统的媒介化讲述,还是民众对自身日常生活过程的艺术性表征。

从日常生活的视角来看,传统上孤立地、静态地分类与界定“类型”的工作,明显地变得不合时宜了,它在根本上忽视了民俗类型在生活交往过程中的多维性、复杂性与模糊性。“复杂类型”意味着不同的口头讲述类型相互依赖,不可分割,从类型之间复杂的互文性关系出发,来理解小群体民众的口头讲述行为,是理解口头艺术与民众生活的新视角;“模糊类型”意味着口头讲述类型之间的边界并不是清晰地、可以截然地区分的,而是犬牙交错、重叠互渗的。日常交流行为中不同的符号体系——口头的、文字的、图像的、数码的与身体语言的等等——相辅相成,共同构成了一个完整的交流行为与事件。任何口头讲述类型的综合应用,都服务于讲述者与听众之间即时互动的需要,在这个意义上,“类型”并不像是一个容器,而更像是一块被争夺的场地。通过这一被改变了的“类型”观念,民俗学的表演研究转而关注民众利用类型进行日常交流的复杂过程,探讨人类通过讲述行为所传达的“元交流”层次的观念。

二、打哑谜的故事(AT924)

“打哑谜的故事”就是一种典型的“复杂类型”,它是谜语与故事两种类型的混合体,还明显带有笑话的类型特征。此外,“打哑谜”意味着它要借助手势、肢体语言或者图画来进行交流,而不再主要依靠口头或者书面语言。这也就是说,“打哑谜的故事”会融合多种交流媒介与交际代码。既然“打哑谜的故事”同时包含了多种“口头讲述的类型”,又涉及多种交流的信道与代码体系,那么,它就是一种“模糊类型”,而传统的民间文学研究则把它作为一种民间故事的亚类型,这显然是对这一复杂类型的简单化。

在AT分类法中,它属于“AT924(用手势语言讨论)”,被看作是民间故事类型的亚类型“一般的民间故事”的子类型“聪明的言行(AT920-929)”中的一种,其内容梗概为:“两个人(国王与牧羊人,神父与犹太人,罗马人与希腊人,士兵与艺术家)用手势语言展开了一场对话(争论),由于错误地解释手势符号,他们误解了对方。”(6)Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004, p.557.史蒂斯·汤普森区分了“AT924A式”与“AT924B式”两个亚类型。“AT924A式”被称为“神父与犹太人通过符号进行讨论”。比如,神父伸出三根手指代表“三位一体”,而犹太人举起手臂代表“只有一个上帝”;而“AT924B式”则被称为“被误解的手势语”。比如,两个人(国王与牧羊人)将有一场争论,国王伸出一个手指,牧羊人伸出两个手指;国王伸出三个,诸如此类。国王承认他输了。国王的一个手指,意味着“我是唯一有权力的人”,而牧羊人以为国王是向他索要一只羊,于是举起了两个手指,意味着他愿意献给国王两只羊。而国王以为他举两个手指,是想说“上帝与你拥有同样的权力”,如此等等。(7)Stith Thompson, The Types of the Folktale. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,1961, pp.322-323.事实上,“AT924A式”与“AT924B式”的区分性特征并不十分明显,汉斯-乔格·乌瑟在修订类型索引的时候,就没有再对二者进行区分。

在中国,丁乃通把“AT924A式”称为“僧侣与商人(Jew)用手势讨论问题”,把“AT924B式”称为“以手势代语言而被人误解”(8)丁乃通编著:《中国民间故事类型索引》,郑建成等译,中国民间文艺出版社,1986年,第294-296页。。表面上看起来,丁氏所区分的“AT924B式”,似乎更接近国际通行的类型模式,但事实上,从他介绍的简单情节来看,恰好是他所定义的“AT924A式”更为典型。金荣华则认为,丁氏所描述的“AT924A式”更接近于“AT1660A式”,他称之为“比手画脚会错意”(9)金荣华编著:《中国民间故事集成类型索引(一)》,中国口传文学学会,1991年,第74、130页。,而他没有提及“AT924B式”。从以上诸多“索引”工具书中所提供的信息来看,“AT924式”在全世界流行与分布的区域十分广泛。

中国人习惯上把“AT924式”谜语故事称为“打哑谜的故事”,其中最为流行的版本,当属有关《三国演义》中张飞与诸葛亮之间打哑谜的故事,当然还有其他许多异文。本文则集中讨论一个含有“打哑谜的故事”的单口相声《山东斗法》。与许多类似的故事不同,《山东斗法》是一个复杂的、模糊的类型。许多相声表演艺术家都表演过这一故事。其中,刘宝瑞,常连安、郭德纲的表演都有录音资料,而马季与苗阜等人的表演则有录像资料可供欣赏。此外,刘宝瑞的相关表演,还被记录成书籍出版(10)参见刘宝瑞口述,殷文硕整理:《刘宝瑞表演单口相声选》,中国曲艺出版社,1983年,第13-24页。,其他同一类型的异文故事也在各种报章杂志中广泛传播。

单口相声《山东斗法》具有广义上民间故事的典型特征——事实上,有的表演者认为它是一则民间传说(11)广义上的“民间故事”包括了神话、传说与故事等多种叙事类型,由于这些叙事类型之间的边界并不十分清晰,因此,本文拟在广义上来使用“民间故事”这一概念。在本文所采用的故事类型中,主人公虽然常常被说成是张飞,或者如《山东斗法》中是张德龙,但是,从故事整体上来看,显然它想要强调的并不是这个具体的历史人物的特殊身份,而是其作为“屠夫”这一身份的一般性,即他们是底层的、无知识的、无知无畏的故事人物形象。——比如,故事一开始就说,“明朝永乐年间,北京前门大街五牌楼……”,这是民间故事典型的叙述方式。此外,整个故事按照一个行动的时间序列展开,即琉球国派来老道了义真人,要求明朝派人跟他斗法,如不能获胜,则由明朝向琉球国称臣纳贡。故事由此建构了一种紧张的结构关系与矛盾冲突;山东登州府人孙德龙乃是一名屠夫,酒后失智,贸然应征,与琉球国老道斗法并取得了胜利。故事开始时建立起来的失衡关系,最终通过斗法的胜利,重新恢复了平衡。其中的主人公屠夫,是一个普遍地流行于民间故事中的常常会出奇制胜的主人公形象。

“打哑谜”这种交际类型,具有对抗性的特征,他要求出谜人与猜谜人双方都具备相应的知识能力与聪明才智,而出谜人与猜谜人作为故事中矛盾对立的双方,又分别展示出高超的互动性技术,这就使得“哑谜”成为被讲述故事中的表达性资源(12)Richard Bauman, “I’ll Give You Three Guesses: The Dynamics of Genre in the Riddle-Tale,” In Galit Hasan-Rokem and David Shulman(eds.), Untying the Knot: On Riddles and Other Enigmatic Modes. Oxford: Oxford University Press. 1996, p.73.,从而展示了故事本身的事件性特征。在《山东斗法》中,屠夫通过打哑谜以及其他斗法活动,完成了其命运与地位的逆转,打哑谜任务的完成,对应着故事中人物命运的颠倒,这是传统故事的核心主题。

在这一总体的故事类型内部,内含有其他口头讲述的类型,即故事中所谓“会打哑谜会念经”以及“会斗法”,而打哑谜、念经、斗法构成了整个故事事件的核心内容。故事中,明朝上上下下竟然无人敢于接受琉球国老道的挑战,这就为故事主人公预设了一个关乎国家兴亡的行动背景:一个有备而来,号称“会打三十六手哑谜,会念七十多本《金刚经》”(13)刘宝瑞口述,殷文硕整理:《刘宝瑞表演单口相声选》,中国曲艺出版社,1983年,第14页。,会斗法并敢于以国家称臣纳贡之事作赌注的老道,与一个醉醺醺的、爱抬杠、好吹牛、对于自己的行为及其连带的责任完全无知的屠夫,二者形成了鲜明的对比。故事就是围绕着屠夫如何在稀里糊涂中打败老道,化解难题展开的。屠夫战胜了老道,使得故事带上了深厚的喜剧意味。这也是“单口相声”的表演艺术家把《山东斗法》作为保留节目的主要原因。

屠夫与老道的整个斗法过程包括了如下几个部分,首先是二人如何分别登上高台;其次是如何互相打招呼;再次是打哑谜;然后是比法术,最后是下高台。打哑谜只是整个比赛过程中的一个环节,它与其他环节之间存在着口头讲述类型间的关系。老道是被一阵黑旋风托举到高台上的,而屠夫则是凭借皇帝身边的侍卫的托举,才被抛上了高台;老道打了“无量佛”的道号,而屠夫则口呼“好家伙”这一土语;老道打了“无量寿佛”的道号,而屠夫则叫了声“一大堆破烂家伙”;老道用火烧了屠夫的半边头发,而屠夫则用钩猪的竿子钩破了老道的嘴;老道最后跌落高台并在皇帝面前认输,而屠夫被人用梯子接下高台并获得了皇帝的赏识。

屠夫在上述比拼中之所以会获胜,主要是因为他借酒壮胆,震慑住了老道,他的屠夫身份不仅没有损害他的斗争气势,反倒是震慑住了老道,挫败了老道的神气。老道竟然以为他“足踏祥云,从天而降,金光护体,手持八宝如意紫金钩,腰悬百宝囊与翻天印”。在整个斗法过程中,屠夫成了老道眼中的“谜”。在二人斗法的过程中,老道基本上没有获得关于对手(屠夫)的真实可靠的信息,二人之间的交流行为,完全是一种对所获得信息的“错误解码”,是一种自以为是的阐释。相声表演者正是通过营造紧张的故事情节,渲染上述对比性故事人物关系中村俗的一方,以出其不意的方式,在欢快的笑声中,最后解除了故事情节的紧张氛围。

打哑谜的故事程式把整个《山东斗法》的故事给“谜语化”了,正像故事中皇帝询问老道与屠夫时所疑惑的那样,听众对于斗法的结果也很疑惑,到底是老道胜了还是孙德龙胜了呢?按照故事中所直接展示的内容来看,显然是屠夫获得了胜利。然而,真的是屠夫胜利了吗?也许答案仍然是开放的。或者正像许多其他异文所呈现的那样,故事中的主人公只是分别讲述了自己理解,他们互相误解了对方,也就是说,故事中的人物双方,都只是自以为失败或者胜利了,而只有故事的讲述者与听众,才在更高级的层面上了解整个交流行为的整体。在这个层面上,《山东斗法》的故事真正想表达的,也许只是老道自以为失败了,而屠夫自以为胜利了。可是,对于故事的表演者与听众来说,在故事之外,表演者想表达的与听众所能领悟到的内容,又会是什么呢?

三、打哑谜与解码哑谜

如上所述,打哑谜,或者说用手势语言进行交流,与其说是一种通过肢体语言进行的交流,不如说是一种由肢体语言造成的不成功的交流。事实上,从老道没有看到屠夫如何上法台,到不能理解他喊出的招呼语,到不知道他以何种方法破解了火轮,再到不认识他的钩猪竿子,所有被叙述的故事情节都是围绕着“不成功的交流”来展开的。在某种意义上,老道与屠夫之间“打哑谜”的故事情节,是对整个《山东斗法》故事的隐喻,它甚至是一种元交流性的表达,即“不成功的交流”同样可以达成令人满意的交流后果。

为了强化这种不成功的交流模式,所有的相声表演者,都着意强调屠夫与老道的身份地位,他们共同采用的艺术手段是分别赋予二人不同的讲述方式,即屠夫使用山东登州方言,而老道使用北京官话,不同的语言手段与讲述方式,极大地强化了二人分别作为市井小人与番邦高人的形象。在故事叙述与表演的层面,屠夫的村俗形象与老道的懵懂特征被呈现得栩栩如生,这种悬殊地位之间的不成功的交流,在打哑谜的故事片段中体现得最为集中。而这种各行其是、各自理解的交流行为,在整体的故事表演中被捏合在一起,听众正是在这种叙述的(narrating)层面上体会与欣赏了被叙述(narrated)的故事层面上所无法意识到的意义的误会。

如上所述,在《山东斗法》中,打哑谜的情节片段内含在一个关乎国家命运的、责任重大的故事框架中,“打哑谜”采用的符号体系是手势语,而不是口语。从符号学的角度来看,手势语一是种“类像符号(iconic)”,它基于“像似性”原则(14)Daniel Chandler, Semiotics: The Basics. New York: Routledge, 2018, p.43.,试图用手势来替代某种对象物。当一个人向另一个人发出一个手势符号后,后者对前者的手势符号进行理解与引用,这时,这种被引用的手势便成为一种“指示符号(indexical)”。用“类像符号”和“指示符号”来表达抽象的意义时,由于其“所指”并不是直接的与显而易见的,它的意指对象就变得不固定。然而,对于故事中的老道来说,基于他自身的思想逻辑,他认为自己的手势具有特定的意义,而且,他固执于自己的符号逻辑,把屠夫回应的手势也解释成特定的意义;与此相反,他的手势对于屠夫与故事听众来说,其实都是一个“谜”。相应地,屠夫也以自己的方式来理解这些手势,并据此发出手势以回应对方,他认为自己的手势是对老道手势的明确回答。但是对于听众来说,屠夫与老道的手势一样,同样也是一个“谜”。因此,老道与屠夫都对自己的阐释十分确定,并坚定地相信对方也是以同样的方式来理解与交流的。但是,当他们分别向皇帝来解释各自对于“哑谜”的理解时,我们就可以看到三组对于同一哑谜(手势语)的不同解释了。

在被叙述的事件中,老道与屠夫当面交锋,互打哑谜,通过手势语来交流。而表演者在叙述故事时,除了叙述故事的情节并做出相应的评价之外,也是通过扮演的方式来呈现双方打哑谜的肢体动作。听众则与被叙述事件中现场的观众一样,看到的是表演者表演的比赛双方的肢体语言与动作。在故事的结尾处,在皇帝面前,老道与屠夫又分别演示了这些打哑谜的肢体动作,但是,在这里,表演者侧重于通过他们肢体动作的表演,来展示他们对于这些动作的理解。换言之,表演者在通过老道的角色来“引述”这些动作时,渗透了老道对于这些动作的理解,这种理解之下的动作自然区别于屠夫对于相关动作的理解,因此,即使是表演相同的动作,表演者的表演也是不同的。也就是说,在表演老道与屠夫视野中的同一个打哑谜的动作时,表演者掺杂了他自己的理解。

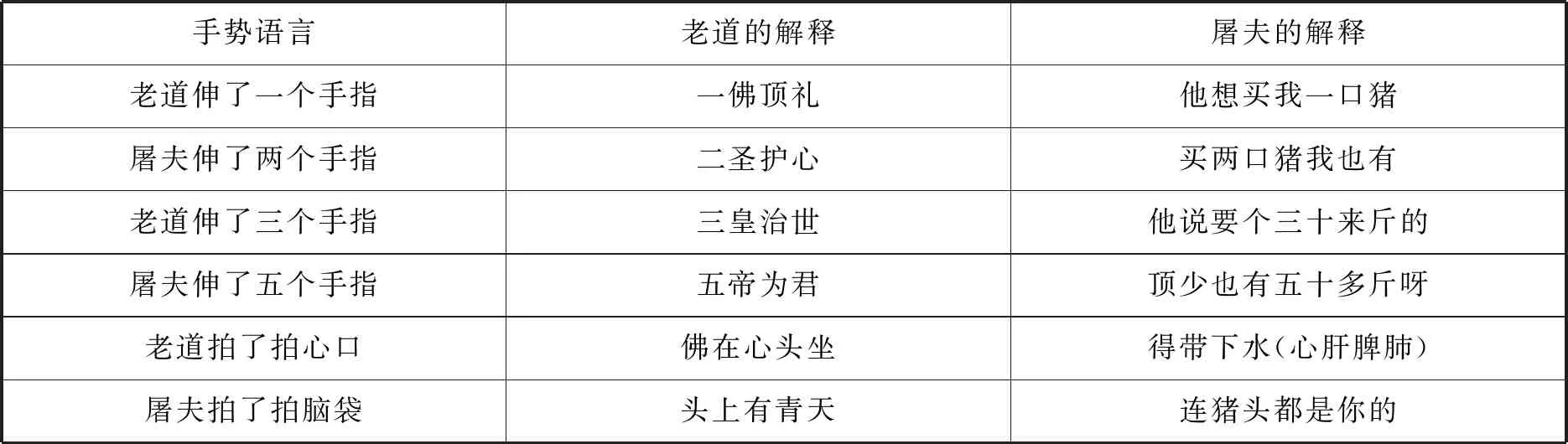

如上所述,在对“打哑谜”的手势语言的描述上,老道与屠夫之间并没有分歧,即老道伸出一个手指头,屠夫伸出了两个手指头;老道伸出了三个手指头,屠夫伸出了五个手指头;老道拍了一下心口,屠夫拍了拍脑袋。差异之处在于,面对同样的手势语言,他们分别做出了不同的解释(15)Richard Bauman,“Signing at Cross- Purposes,” in Simon J. Bronner and Wolfgang Mieder(eds.), Contexts of Folklore:Festschrift for Dan Ben-Amos on His Eighty-Fifth Birthday. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2019, pp.47-57.鲍曼教授也分析了他所搜集到的“AT924式”故事,本文受到了他的分析方法的启发。,这种不同的解释,导致表演者在引述同样的动作时,做出了不同的表演,具体如下表(16)本文分析的《山东斗法》故事,主要依据的是刘宝瑞等人表演的单口相声的音频及视频版本,部分参考了马季等人表演的视频版本,相关内容在“bilibili”网站平台上可以找到。:

手势语言老道的解释屠夫的解释老道伸了一个手指一佛顶礼他想买我一口猪屠夫伸了两个手指二圣护心买两口猪我也有老道伸了三个手指三皇治世他说要个三十来斤的屠夫伸了五个手指五帝为君顶少也有五十多斤呀老道拍了拍心口佛在心头坐得带下水(心肝脾肺)屠夫拍了拍脑袋头上有青天连猪头都是你的

非常明显,老道对于手势的阐释与理解,囿于他身处其中的生活视界,即宗教的、哲学的知识与思维框架。这种思维的惯性,使他从一开始就把屠夫的言行举止置于他所熟悉的知识框架当中;相反,屠夫对于手势的阐释与理解,则始终没有超越他自身日常生活的、屠宰行业的知识与眼界,这种生活和职业的常识又使他把老道的一切行为都予以生活化、粗鄙化。然而,在表演者分别以老道和屠夫的身份给皇帝解释他们对于哑谜的理解时,听众会发现,他们二人在提及自己的手势时是重复性地“引述”,而在提及对方的手势时则是创造性地“表演”;尽管所有故事人物对于作为交流符号的“手势”的描述是相同的,但是,同样的手势,在老道的肢体表演与屠夫的肢体表演中又是不同的。比如,同样一个“屠夫拍了拍脑袋”的动作,通过表演者的表演,观众不难发现,在老道的表演性动作中,其动作幅度比较小,看起来比较文雅;相反,在屠夫的自我引述性动作中,其动作就显得粗暴有力,让人感觉他粗糙而朴实。总之,在聆听或者观看相声表演时,听众会发现,一方面,表演者通过分别扮演老道与屠夫,向皇帝解释他们对哑谜的理解,以此来叙述故事,完成故事的讲述;另一方面,他也面向现场听众或者观众,通过被他赋予个性化的角色的肢体语言,来实现与听众或者观众的现场互动,展示他作为表演者的艺术技巧。当然,正是通过口头故事的表演活动,被叙述的事件与叙述性的事件连接在一起了。

在被叙述的故事层面,《山东斗法》吸引人之处在于:作为宗主国的大明王朝,曾遭到了其附属国琉球的挑战,一国之中,竟无一人可以(能够或者愿意)为国分忧(注意故事中提到了文化名人解缙);一个来自社会最底层、处于半醉半醒状态的屠夫,竟然误打误撞,斗败了琉球国派来的代表了其最有法力、最为博学的老道。两国之间旧有的结构关系得以维持。这一故事的情节模式,非常符合人类学家维克多·特纳所谓“社会戏剧”的一般程式,即“常规社会关系的破坏-出现了危机-做出修复性的行为-被扰乱的社会关系得以恢复”(17)Victor Turner, Dramas, Fields, and Metaphors. Ithaca: Cornell University Press.1974, pp.37-41.。这一故事情节,就是一个从打破结构关系走向恢复结构关系的过程,而老道与屠夫之间斗法的复杂环节,正是修复这一被打破的结构关系的关键情节。

在相声表演的层面,表演者除了借助于上述民间故事的经典情节框架之外,作为一种商业性的口头艺术的表演行为,表演者最重要的责任是呈现自身在“说、学、逗、唱”等技艺上的高超水平。单就《山东斗法》来说,所谓“说”就是清晰而准确地展示前述故事的情节脉络,这要求表演者发音准确,吐字清楚,能够把故事的先后次序有条不紊地讲述出来;“学”则需要模仿故事中的人物,这在斗法的故事中最为要紧,表演者需要准确而又略带夸张地模仿故事中的人物,既要模仿他们的语言,又要塑造他们的性格,这是最能展示他们艺术魅力的地方;“逗”是相声艺术之所以是“相声”的类型性特质,《山东斗法》这一谜语故事,原本就蕴含着喜剧性的情节张力,相声表演者更是通过他们的表演行为,深度挖掘并突显了其中可笑的因素,从而使得这一“谜语故事”增加了“笑话”的类型特质,进一步模糊了其作为复杂类型的类型性特征。

总之,作为一种口头表演艺术形式,相声表演者及其听众之间的艺术性交流,显然并不仅仅局限于对“信息”本身的传递与获取,相反,不同的相声表演者创造性地表演了这一段相声,这些同一相声的不同版本,生动地反映了口头艺术的传承性与变异性之间的复杂关系。事实上,从现有的材料来看,他们不仅会改编故事情节本身,还会以个性化的方式来塑造故事人物形象。而在塑造故事人物形象时,他们除了通过口头叙述来介绍故事情节与人物性格,还会表演故事人物的言行举止,以此来突显故事人物之间在地位与能力方面的差距,展示他们在斗法过程中不成功交流的整体过程。可以说,在表演者与听众之间,人际交流是口头的、手势的、面部表情的等多种媒介、多个维度的综合性交流,口头讲述的“类型”的确为这一人际交流提供了相互理解的故事情节框架。但是,这种“类型”不再是简单的、分析意义上的“民间文学的类型”,而是复杂的、交际意义上的“口头讲述的类型”;在表演的层面上,这些复杂类型的意义并不固定,甚至可能会因为类型的混杂,类型边界的模糊,以及多媒介、多信道的信息传递,从而创造出不同的甚至是截然相反的意义。

在《山东斗法》中,“打哑谜”正是这样一种本土讲述的复杂类型,相声表演者混合地应用了传说故事、谜语、笑话、俗谚等类型;又通过多种口语的、手势的符号体系来展示口头表演艺术的魅力。此外,在元符号学的层面上,它又似乎说明,人物之间社会地位的悬殊,生活经历的差异,文化教养的不同,以及与此相伴随的语言体系及思维习惯的不同,并不会隔绝人际之间的交流,恰恰相反,在天悬地隔的人群或者个体之间,也同样能够“交流”,同样能建构出有趣的故事来。