徐文长机智人物故事与传说的转换

——以AT1577B盲人挨打型为例

吴新锋 林恺雯

在对徐文长相关的民间文学进行体裁归类时,学界往往避开“狭义的故事”和“传说”的概念区分。2013年,刘锡诚在中国非物质文化遗产保护中心全国培训班(郑州)的讲稿中提出,在现有的第三批名录中,真正学术意义上的民间故事只有两个,“或者再加一个可算作传说的徐文长故事”(1)刘锡诚:《民间文艺学学科建设讲演录选》,上海文艺出版社,2019年,第454页。。此处的“民间故事”是狭义的故事概念。徐文长故事文本中既包含狭义的、为人熟知的、作为机智人物故事存在的徐文长故事,还存在和机智人物故事关联不大、反映绍兴地方文化特色的徐文长传说。从文本性质上来讲,后者不属于狭义的民间故事范畴。

祁连休早已意识到“机智人物故事确实存在一定的双重性和模糊性。在归类时最好作比较宽松的划分,进行模糊处理”(2)祁连休:《智谋与妙趣——中国机智人物故事研究》,河北教育出版社,2001年,第8页。。本文选择具有双重性和模糊性的“可算作传说的徐文长故事”(3)刘锡诚:《民间文艺学学科建设讲演录选》,上海文艺出版社,2019年,第454页。探讨故事与传说的转换机制,主要基于两点考虑:一是如果能在较难区分的复杂模糊文本中得出区分故事与传说相对稳定且丰富的标准,有利于推进故事学与传说学的研究;二是徐文长叙事文本经历了从故事到故事、故事到传说、传说到故事、传说到传说的四重过程,具有持续双向转换的典型性。AT1577B盲人挨打型在徐文长故事中出现的频次较高,能够勾连起“徐文长机智人物故事”与“徐文长传说”的转换,故本文以此为例。

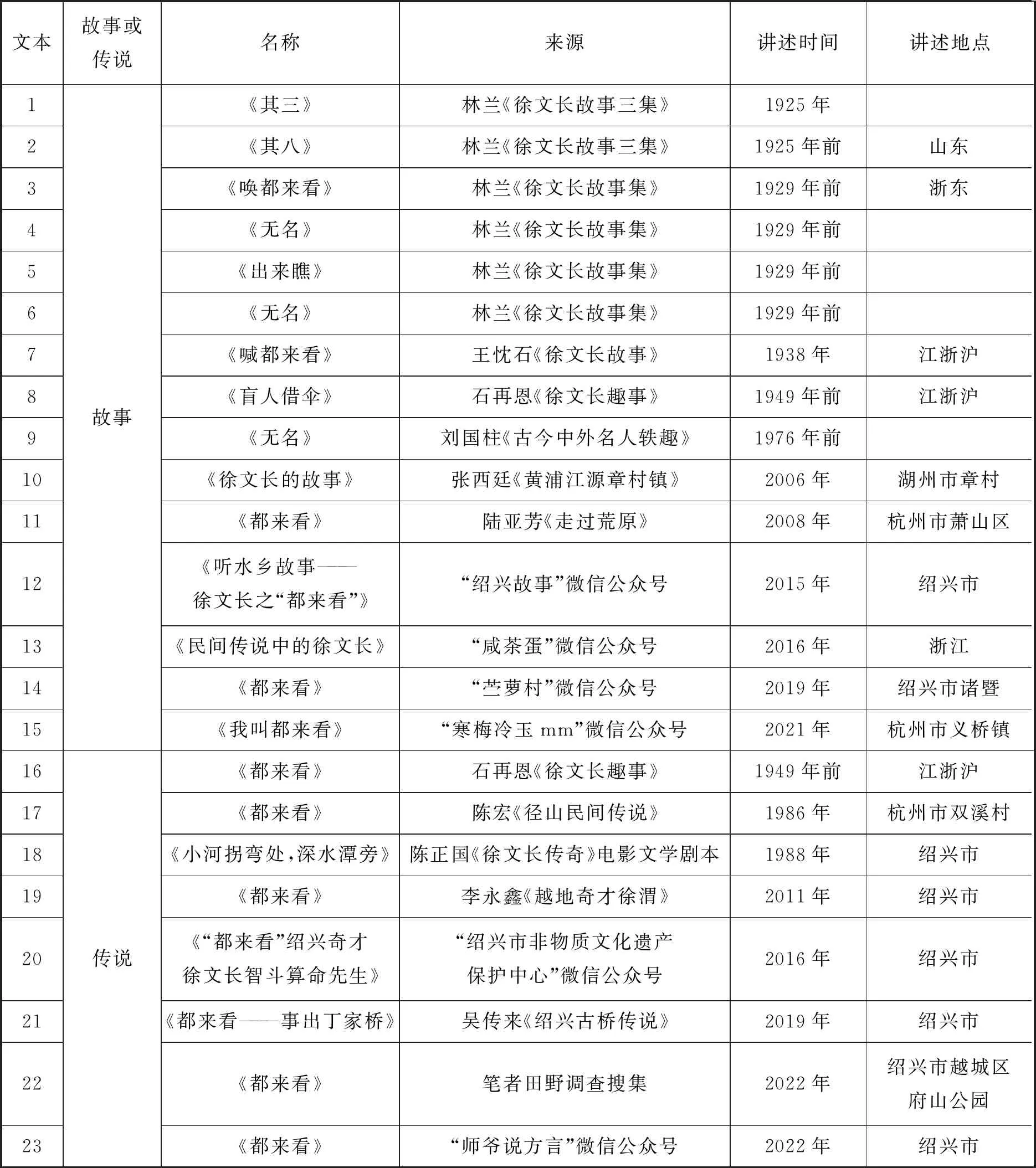

如表1所示(见下页),徐文长AT1577B盲人挨打型故事类型有15则故事文本,8则传说文本。20世纪二三十年代“林兰女士”最早大规模采录徐文长故事传说,因其采录的6则文本来自全国各地且地方性特征较弱,另9则故事文本讲述重心也多偏向于戏谑徐文长这一机智人物而非彰显地方特色,故将之归为徐文长机智人物故事。笔者搜集到最早的徐文长传说即文本16,仅有一处不知何地的“周村”具有些许地方特征,暂且归于传说的不完备形态,另7则传说的地方特征较强。

表1 徐文长故事传说AT1577B盲人挨打型文本

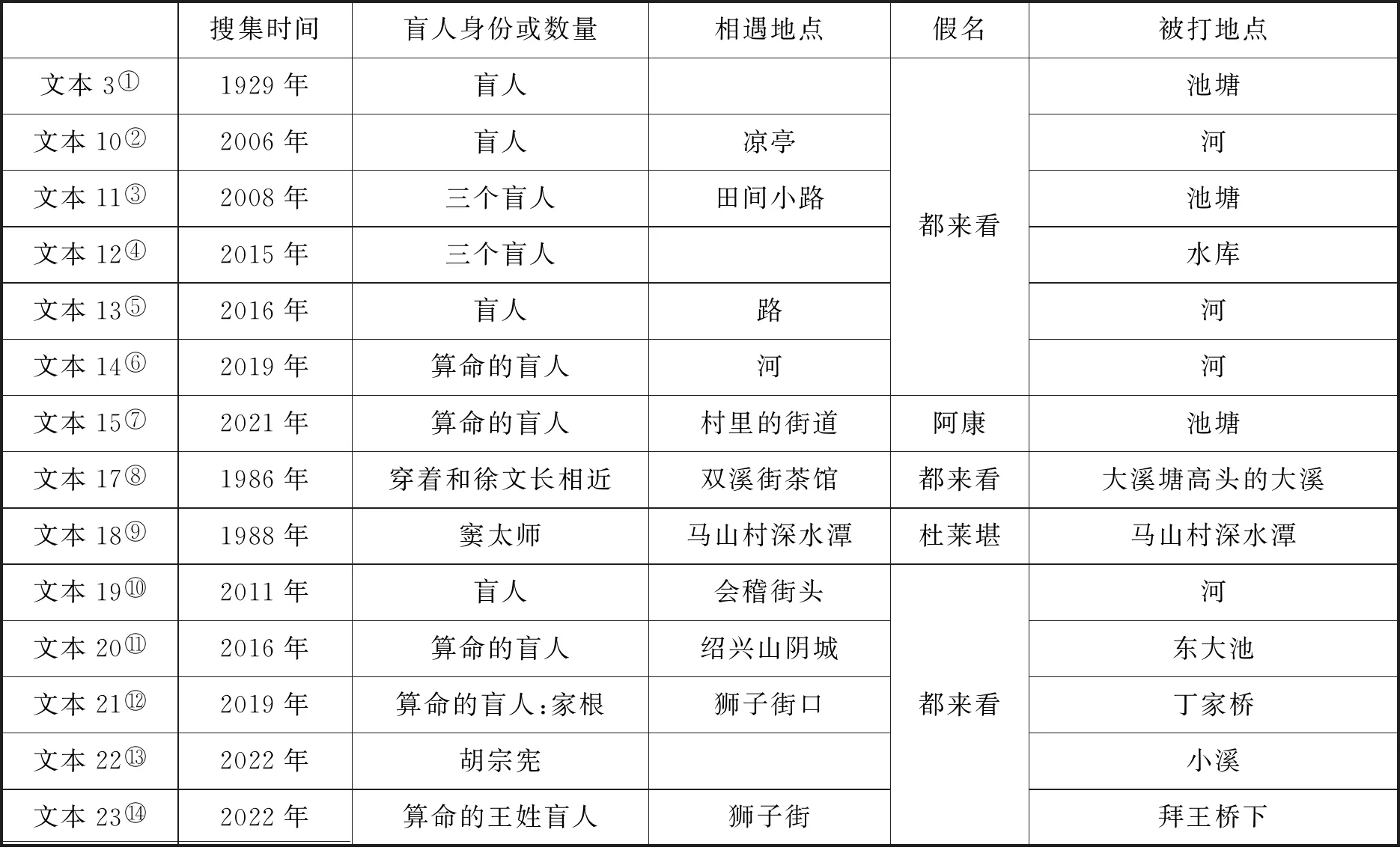

表2 名词的等位代换

一、徐文长机智人物故事:AT1577B盲人挨打型的结构形态

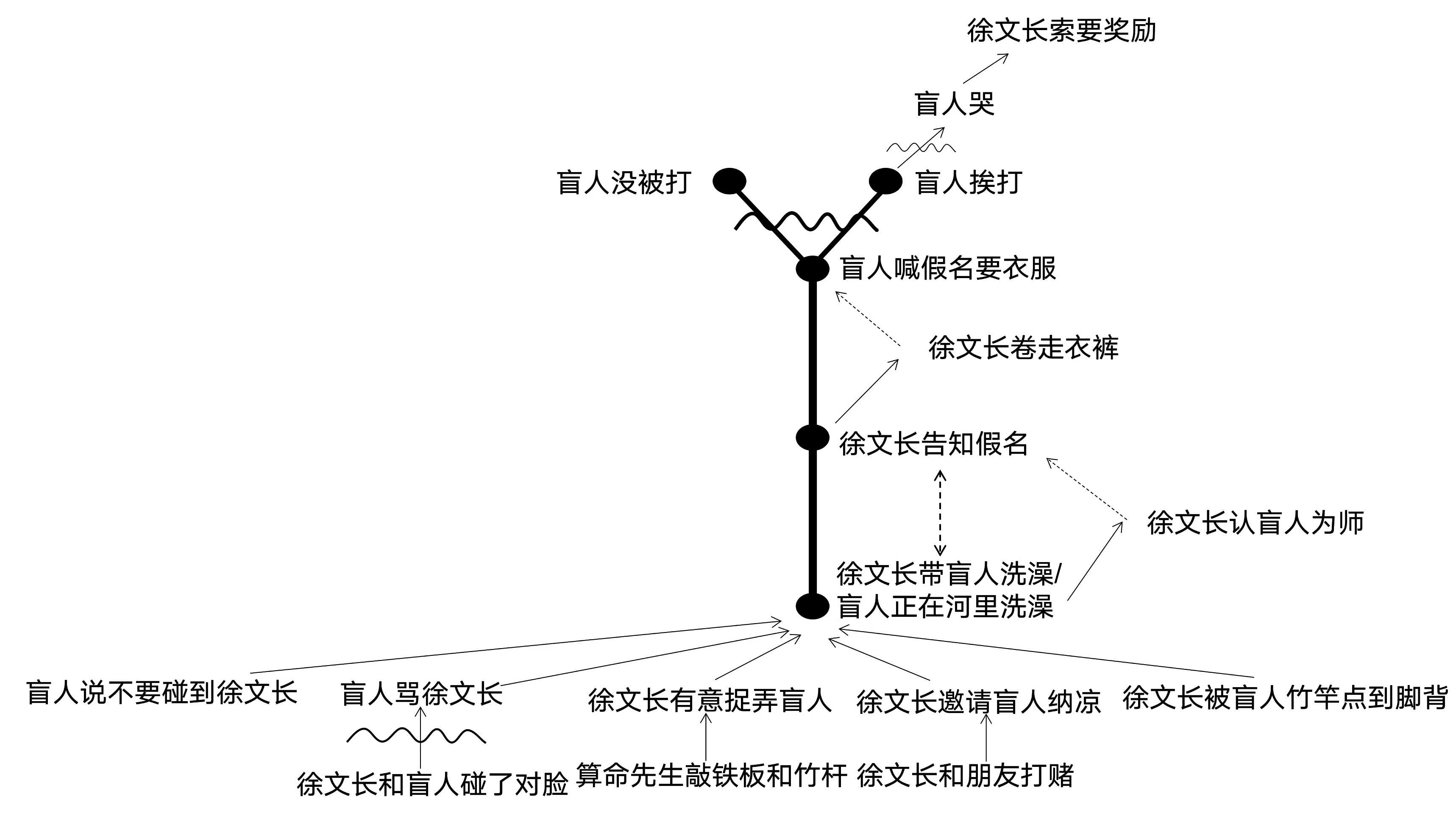

AT1577B盲人挨打型故事类型由母题复合而成,常有多个变体与异文,但最核心的情节是不变的。刘魁立提出的生命树理论(4)参见刘魁立:《民间叙事的生命树——浙江当代“狗耕田”故事情节类型的形态结构分析》,《民族艺术》2001年第1期。提供了提取故事情节基干的实操方法。情节基干如何繁育出众多的母题链?母题链的断裂是如何发生的?同一条母题链上,某一情节单元到另一情节单元的运行动力是什么?这些问题都可以在生命树的绘制中找到答案。为了更直观地展现不同异文传递的信息点,笔者将归纳出的类型变体罗列在下面,并分别缕叙之。

(一)盲人挨打型三类变体的主要内容

本文绘制生命树的符号与刘魁立的大体一致,将没有结束或发展情节功能的母题链称为消极母题链,用带箭头的虚线表示;将可以推进故事情节的母题链称为积极母题链,用带箭头的实线表示。同时,新增双箭头的直线符号,说明母题之间发生了不影响情节功能顺序的变更。盲人挨打型故事可以分为脱衣被打型、屎尿被打型与打碎瓷器被打型三个变体。

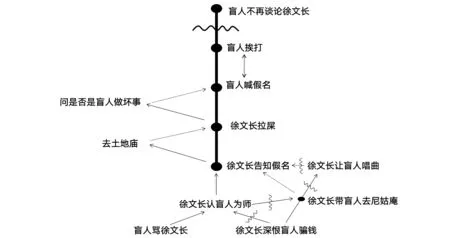

1.脱衣被打型的生命树

脱衣被打型生命树根系和顶端的母题链产生了断裂,中间部分出现了对故事情节结构影响较小的母题顺序的变化。生命树是由众多情节单元构成的,重要的是推动情节发展的动词性元素,一些次要的名词性元素不会被绘入生命树中。例如盲人的数量从一变为三,盲人依旧经历了“被徐文长引到溪边洗澡”“衣物被卷走”“叫徐文长假名”“被村民暴打”的事件,并没有因为人数的增加而衍生出其他的情节单元。当故事在某地广泛流传之后,盲人数量、职业、穿着等这些次要元素也可能发展出新的情节单元,成为生命树的枝节。

图1 脱衣被打型生命树

图2 屎尿被打型生命树

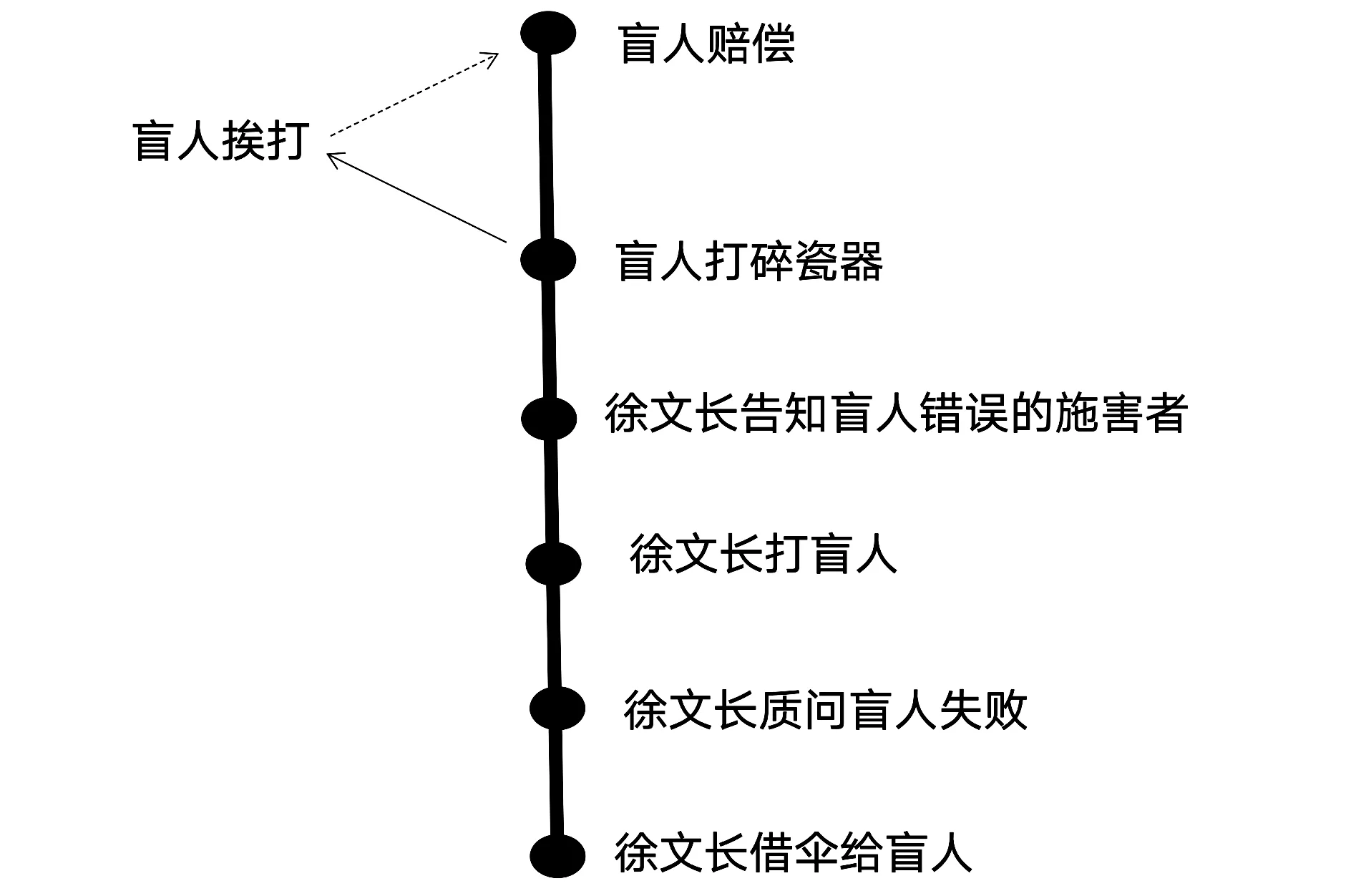

图3 打碎瓷器被打型生命树

2.屎尿被打型的生命树

屎尿被打型故事变体的生命树也发生了多处母题断裂和顺序变更。生命树顶端“盲人不再谈论徐文长”的情节单元与母题链的联系较弱,难以推动情节继续发展,更容易发生断裂。生命树的根系部分交织严重,用各自代表母题断裂的两条波浪线说明存在略去“徐文长认盲人为师”和“让盲人唱曲”母题的现象,这一现象并不影响其导入到“徐文长告知假名”这一母题,反而为故事的排列组合提供了多重可能性。值得注意的是,徐文长“告知盲人假名”有两种情况,其一发生在“到达土地庙/尼姑庵”之前,其二发生在“到达土地庙/尼姑庵”之后,此处产生了同一性质的情节单元位置的变更,对当前故事发展脉络的影响较小。

3.打碎瓷器被打型的生命树

打碎瓷器被打型的异文差异非常小,差别仅在是否特意点出第二次“盲人挨打”这一情节单元。年代稍后的那则异文有较大概率是根据前一文本借鉴完善而成,在流传过程中丢失了部分情节单元。但是在文本的潜在逻辑中,第二次“盲人挨打”是真实存在的。盲人第一次被徐文长打,第二次被店铺伙计打,形成了“盲人挨打”的循环。

(二)盲人挨打型结构形态分析

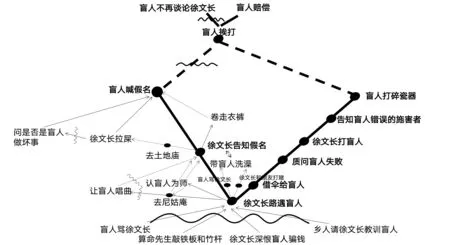

将上面三张生命树示意图合并绘之,如图4所示,AT1577B盲人挨打型生命树和双生树类似,且繁茂与疏落并存。“徐文长路遇盲人”和“盲人挨打”是AT1577B盲人挨打型的故事节点,是不可变更的元素。

图4 徐文长机智人物故事盲人挨打型生命树

图5 徐文长传说盲人挨打型生命树

1.情节基干:稳定与隐匿

“盲人挨打型”故事类型的情节基干是什么?刘魁立在确定“狗耕田”故事类型情节基干时,“考虑过兄弟分家,但它本身并不构成情节基干,只是一个平台……兄弟分家仅仅是出发点、起始点,是基础,是一个由头”(5)王尧、刘魁立:《生命树·林中路——“民间叙事的形态研究”问答、评议及讨论》,《民族艺术》2017年第1期。。如果将出发点的“徐文长路遇盲人”作为情节基干,那么“徐文长诱骗盲人落水”“盲人打碎油瓶”“故意撞到盲人身上”等故事也将被纳入其中,“盲人挨打”故事类型就显得过于庞大了。所以在“徐文长路遇盲人”和“徐文长使盲人挨打”两个故事节点中,“徐文长使盲人挨打”才是情节基干。

“盲人喊假名”和“盲人打碎瓷器”两个情节单元在“盲人挨打”处汇聚,图片绘制时采用的是虚线,是因为“盲人挨打”在故事中不一定是显性的,可能隐而不说,也可能因乡民围观而不被挨打。那么之前得出的“徐文长使盲人挨打”情节基干能否成立?或者说“盲人挨打”情节单元以隐性的方式存在,此类故事能否被归于“盲人挨打型”故事类型?

施爱东的《孟姜女故事的稳定性与自由度》已提供范例:“只要一个实际讲述的故事包含了(或者隐含了)同题故事的‘标志性事件’,而又能与同题故事的其他节点相兼容,我们都应该把它看作同题故事中的一员。”(6)施爱东:《孟姜女故事的稳定性与自由度》,《民俗研究》2009年第4期。建立在共同知识基础之上的特定情节单元的补足与丢失不会影响核心的内容,也不会妨碍到其他故事讲述者对这些节点的补充。虽然“盲人挨打”的情节单元丢失,但是其他情节单元与故事节点相兼容,可以将此类故事归于“盲人挨打型”故事类型。除此之外,“盲人吸引乡民”“盲人未被打”“盲人改过自新”等情节单元因篇幅有限未绘制进“盲人挨打型”生命树,它们是“盲人挨打”的遗留物(7)参见刘魁立等著:《民间叙事的生命树》,中国社会出版社,2010年,第29页。,核心还是围绕在“盲人挨打”。所以,“徐文长使盲人挨打”是此类故事的情节基干。

2.母题链:组合与流动

母题链按照重要性可以分为中心母题链和其他母题链。情节基干建立在中心母题组成的母题链基础上,中心母题链是“盲人挨打”,其他母题链都是分支。从生命树可知,“盲人挨打”故事类型有两条粗壮的母题链。其一,“脱衣被打型”和“屎尿被打型”母题链在“徐文长告知假名”和“徐文长喊假名”处交汇,组合为一条更大的母题链。因为与假名有关,且具有利用谐音造成误解的作用,所以借用祁连休归纳机智人物故事时采用的“都来看”一词,通常写故事主人公为了惩罚恶人,或者捉弄背后说他坏话的盲人,自报姓名为“都来看”(或“屠来看”“出来看”“齐齐望”等)(8)参见祁连休:《智谋与妙趣——中国机智人物故事研究》,河北教育出版社,2001年,第679-680页。。如图4所示,“脱衣被打型”和“屎尿被打型”母题链组合成“都来看”母题链。其二,“打碎瓷器被打型”母题链与“都来看”母题链差异较大,图中显示两条母题链从“徐文长使盲人挨打”这一中心母题衍生并发生了分叉,只在“徐文长路遇盲人”和“盲人挨打”两处故事节点有重合。

因为“盲人挨打型”重合的故事节点不多,所以在故事类型的归纳上也较为宽松,极其容易旁生枝节,形成故事变体。例如,林兰《徐文长故事集》中的《谎你的》(9)参见林兰编:《徐文长故事集》,北新书局,1929年,第71-72页。故事,徐文长骗走了小孩的鱼,使其哭泣。若是在流传过程中,旁生出“小孩盲人”的名词性元素与“被妈妈打骂”的情节单元,也可被归入“盲人挨打型”故事类型。相较于刘魁立的“狗耕田”故事生命树笔直生长,顶端出现较多的枝丫分叉,徐文长故事中的“盲人挨打型”故事生命树较早显现出多个树干的特征,即从同一根基上生长出多根的树干,多个树干粗细不等,容易分清主次,树干出枝比较多,且随着文本的变异,会生长出更多的树干,在顶端汇合,随后又分叉。

3.情节单元:断裂与变换

情节单元有多处断裂,主要集中在生命树的根部和顶端。根部主要是“盲人挨打型”故事的起因,顶部是“盲人挨打”后的故事走向,故事的主体部分较少出现断裂现象。易断裂的情节单元一般不在主体叙事中起结构作用。情节单元除了断裂,也有可能发生位置的变动。如“去土地庙/尼姑庵”分别在“徐文长告知假名”之后或之前,故事又共同走向“徐文长拉屎”这一情节单元,对故事后续影响较小。再如“盲人咒骂徐文长”发生在“徐文长路遇盲人”之前或之后,影响也不大。换言之,没有明确动作逻辑的情节单元变换位置,不会造成故事情节单元的连续改变。

“盲人挨打型”的变文在不断地产生,持续生长出新的母题链,并在“盲人挨打”情节单元汇合,随后又演绎出新的情节单元。徐文长“盲人挨打型”故事为丁乃通《中国民间故事类型索引》中的AT1577B盲人挨打型故事提供了更多的变文。笔者将徐文长“盲人挨打型”故事补充进AT1577B型故事,并对其划分段落与层次,如下所示:

AT1577B盲人挨打型

Ⅰ[恶作剧者邀请盲人]好恶作剧者装作对盲人很友好的样子,邀请盲人去(a)池塘洗澡;(b)他家里说唱;(c)佛寺;(d)土地庙;(e)尼姑庵;(f)洋货店。

Ⅱ[告知假名]盲人说自己的名字是(a)都来看;(b)快来看;(c)才不久;(d)杜莱勘;(e)出来瞧;(f)刚才;(g)谎你的。

Ⅲ[使坏]恶作剧者(a)偷走盲人衣服;(b)弄脏佛寺后偷偷跑开;(c)误导盲人错认施害者。

Ⅳ[盲人被打](a)盲人大声喊叫着那人的假名,(a1)妇女,(a2)和尚,(a3)尼姑,(a4)村民;(b)盲人打破店家的瓷器,伙计把他打了一顿。

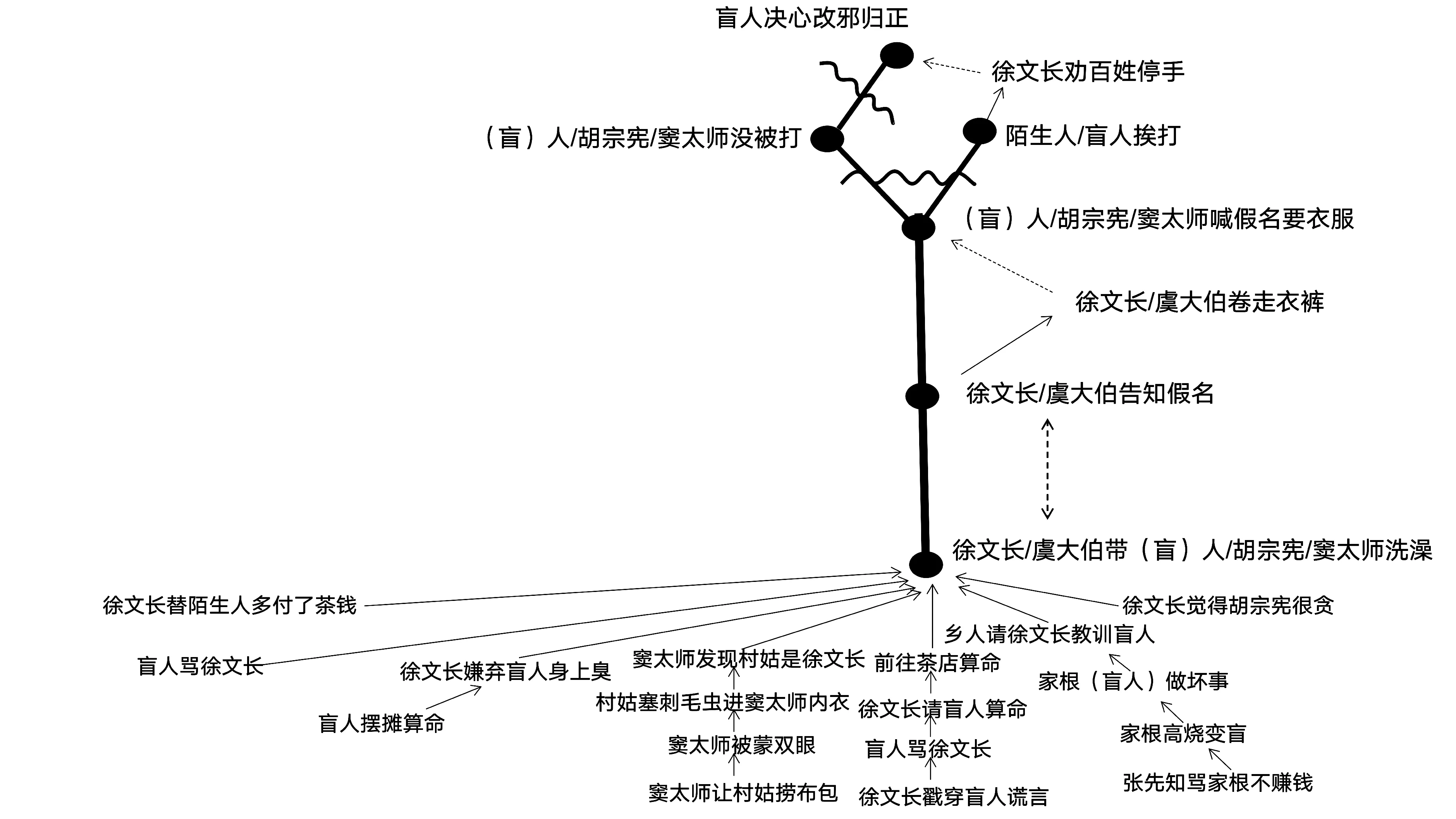

二、徐文长传说的结构形态

为了把握传说形态中的情节单元,需要将社会、文化因素剥离出来,将故事主人公的具体行动转化为抽象的结构功能。但是传说与故事在结构形态上有较高的相似度,主要差别体现在反映地方文化特征的名词性元素上,因此也需要将名词性元素纳入传说研究。朱佳艺在刘魁立“情节基干”的概念上提出了“核心名词”理论,将传说分解为“名词+情节”的嵌套结构。其中,“‘核心名词’确定了传说的解释对象,‘情节基干’划定了传说的叙事边界,二者构成了传说的‘双核’”(10)朱佳艺:《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》,《民族艺术》2020年第6期。。

(1)服务于核心名词的稳定情节基干

“核心名词”与传说学界经典的“传说核”(纪念物)概念相近,其确定需要同时满足两个条件:其一,该名词是专名而非通名;其二,该名词位于研究视角的中心点。(11)参见朱佳艺:《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》,《民族艺术》2020年第6期。也就是说,核心名词受研究角度的影响,并非固定不变。以《径山民间传说》中的《都来看》文本为例,该文本主要介绍了徐文长与双溪街茶馆的历史渊源。若研究径山的文化语境,则核心名词是径山茶;若研究徐文长的品性,则核心名词为徐文长。本文的研究着力点在于区分徐文长传说与机智人物故事之间的转换机制,故徐文长这一研究核心不曾变更。

刘魁立在研究“狗耕用”故事时提出了情节基干的标准,即“28或33个文本都重复的情节部分我称之为情节基干,这是众多文本归属同一个故事情节类型的重要标志”(12)刘魁立、[日]稻田浩二:《〈民间叙事的生命树〉及有关学术通信》,《民俗研究》2001年第2期。,对故事传说的类型分析提供了重要经验。笔者在实践过程中发现,归纳情节基干的难度一方面体现在不同研究者的选择偏差,另一方面体现在从多个重复的情节单元中确定唯一的情节基干。这就需要引入一个更为稳定且容易操作的判定标准,此处将“核心名词”与“情节基干”建立联系,即核心名词是情节基干的高度概括,情节基干则是服务于核心名词的。那情节基干是如何服务于核心名词的呢?

核心名词是故事中最精练的、最核心的存在,若是核心名词从“徐文长”变为“王阿三”,情节基干也必然发生转变。情节基干的变化会引发两种情况:一是核心名词徐文长没有发生转变,如从徐文长使盲人挨打变为徐文长帮百姓打官司;二是核心名词发生了转变,如情节基干从徐文长使盲人挨打变为王阿三使盲人挨打,核心名词也从徐文长变为了王阿三。换句话说,情节基干的转变是核心名词转变的必要不充分条件,核心名词的转变是情节基干转变的充分不必要条件。

总之,“‘情节基干’是划定一个传说情节边界的准绳,它反映出名词性元素之外,该传说主要讲述的是怎样的‘故事’”(13)朱佳艺:《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》,《民族艺术》2020年第6期。。该传说类型的情节基干是盲人挨打,核心名词只有一个,即徐文长。核心名词和情节基干不变,保证了徐文长机智人物传说主体叙述内容的可持续性。

(二)作用于主体叙事的离散情节单元

张志娟在《论传说中的“离散情节”》中提出了“离散情节”的概念,即“以‘名’为中心的叙事,其存在形态暗示着传说字面叙事背后,还有一个先在的隐而不彰的知识框架作为支撑”(14)张志娟:《论传说中的“离散情节”》,《民族文学研究》2013年第5期。。能被离散的情节处于叙事的边缘,不参与推动主题叙事的情节行动进程,是游离于传说主体叙事的逻辑结构。离散情节的情节性较弱,并非纯粹意义上的“情节”概念,常常是概述性、交代性的,例如时间、地点、出场人物、人物关系、行为动机等等,由若干情节单元连缀而成。

虽然张志娟的“主体叙事”与刘魁立的“情节基干”都能提炼出叙事文本的主体部分,但张志娟针对的是单个传说,刘魁立则是针对某一类型故事群。在刘魁立的“情节基干”中,很多次要的情节单元不得不被省略,否则生命树太过庞大且找不到核心。而张志娟的“主体叙事”则将更多注意力放在概述性、交代性的弱情节单元上。“主体叙事”涵盖的情节单元范围更贴近于刘魁立的“情节基干”+“积极母题链”+“名词性元素”,相对的“离散情节”涵盖的范围贴近刘魁立的“消极母题链”,不能起到推动情节发展的作用。或许可以将张志娟的离散情节与刘魁立的生命树理论相结合,以划分出情节基干(生命树的主干)——由情节基干划分出的情节单元(生命树的枝叶)——离散的情节单元,探讨哪些元素在形态上更容易发生离散现象。

在绘制传说脉络时,笔者主要参照张志娟对符号的使用方法,同时引入情节基干的划分,情节基干之间用“++”连接,主体叙事部分各情节单元之间用“--”连接,离散情节与主体叙事单元/情节基干用“==”连接,因为情节基干比主体叙事更具概括性,因此情节基干的优先级高于主体叙事。因篇幅有限,在此选取几则传说特质明显的文本,叙事脉络如下所示:

文本20(15)参见绍兴市非物质文化遗产保护中心:《“都来看”绍兴奇才徐文长智斗算命先生》,“绍兴市非物质文化遗产保护中心”微信公众号,https://mp.weixin.qq.com/s/NIUl4eTrSGrzOe9SVGJPQw,发表时间:2016年7月;浏览时间:2023年5月3日。。绍兴山阴城盲人摆摊算命==徐文长嫌盲人身上臭++徐文长带盲人去洗澡==走到东大池旁边++徐文长回答假名:都来看++盲人喊假名要衣服++乡人围观。

文本21(16)参见吴传来:《绍兴古桥传说》,宁波出版社,2019年,第165-178页。。市区水沟营内的小弄,因古代有丁姓大户居住,故称“丁家弄”==丁家弄附近有座丁家桥==绍兴城内的狮子街口,有一位叫作“张先知”的算命先生==张先知骂儿子家根只会花钱不会赚钱--家根给人算命==说出顾客居住在城东三槐村,建议前往邻近村陈家村买山羊--家根向父亲说明算命过程--家根拒绝当算命先生--家根高烧变盲==家根家门口右侧是狮子街大道地--家根在此处作恶==百姓请观巷大乘弄徐文长教训家根==徐文长谎称是家根住在凰仪桥的阿长的邻居++徐文长告知假名:都来看--徐文长请家根算命--徐文长请家根去洗澡==前往丁家桥++盲人喊假名要衣服==吸引枕河的百姓++家根被打--徐文长劝百姓收手--家根认错==现今,丁家桥和丁家弄被拆除,丁家弄地名改为丁向弄。

文本22(17)访谈对象:徐建民;访谈人:林恺雯、胡志豪;访谈时间:2022年3月15日;访谈地点:绍兴市府山公园。。徐文长因胡宗宪贪钱意图戏弄他==徐文长带胡宗宪去洗澡++徐文长回答假名:都来看--徐文长卷走衣裤==胡宗宪喊假名要衣服。

从总体叙事脉络可以看出,离散情节出现的位置具有较大的灵活性,可以出现在传说的开头、中间、结尾的任意位置。其一,前溯型出现在传说开头,如文本21介绍了故事发生地丁家弄的历史渊源和地理环境,文本22由胡宗宪的贪婪引出徐文长戏弄的情节,起着解释缘起的作用。其二,附注型出现在传说的中间或者结尾,如文本20介绍了瞎子洗澡的地点在东大桥,文本21则变为丁家桥下,起着交代地理位置的功效。

核心名词隶属于专名,位于传说的中心位置,也会发生离散,只是相较于普通名词更加稳定。当核心名词发生离散后,徐文长传说也就不再是徐文长传说了。核心名词的离散有两种情况,其一,将徐文长传说的情节附加到其他人物上,如顾颉刚所说:“浙江的徐文长,四川便是杨状元,南阳便是庞振坤,苏州便是诸福保,东莞便是古人中,海丰便是黄汉宗。”(18)叶春生主编:《典藏民俗学丛书》(上),黑龙江人民出版社,2004年,第31页。其二,核心名词失去地方性特征,由专名变为张三李四之类的通名,传说变为了故事。普通名词的离散则要复杂且自由得多,可以通过前溯、跳述、附注和笼括的方式纳入传说的叙事中。关于普通名词的离散,张志娟已在其文章中阐释得很细致,在此不再赘述。

综上,我们可以对徐文长机智人物故事与徐文长传说的区别稍作总结。其一,讲述重心的差异。机智人物故事指向虚构的叙述,重点在于表现人物“机智”的特征,更注重其娱乐属性。徐文长传说虽通过人物“机智”的行为去展现其善恶两面,但重心在于凸显地方特色。其二,可感性的偏向。借用陈泳超传说实存方式的观点,当徐文长故事传说传播地区的居民感知到“这是与他的生活有密切关联的文化现象”(19)陈泳超:《“传说动力学”理论模型及其反思》,《民族艺术》2018年第6期。,该故事类型也将被纳入徐文长传说的一环。换言之,徐文长机智人物故事被认为是虚构的、不知固定发生地的,而徐文长传说被认为与民众生活息息相关,是可以直接感知的。其三,专名与通名使用频率的差异。故事多使用泛指的通名,传说常使用具有地方标识性的专名。这一特点具有可量化和直观的辨析优势,也是接下来本文论述的重点。

三、徐文长机智人物故事与传说的转换机制

专名与通名的“等位代换”无处不在,从而引发徐文长机智人物故事与传说之间的转换。“专名”带有浓烈的地方性特征,而“通名”的地方性特征并不鲜明。笔者以在浙江范围内的、在三类变体中流传程度最高的脱衣被打型为例,分析徐文长机智人物故事与传说的名词等位代换现象。

文本3至15属于徐文长机智人物故事,文本17至23属于徐文长传说,从时间维度上不难看出,徐文长机智人物故事与徐文长传说存在相互交织的现象。早期文本中的事件发生地并不明确,而近期的文本21和23都出现了狮子街、大乘弄等相同的具体化地点名词。文本14和15虽是近五年采集的,但故事特征依旧浓厚。这说明,这种故事与传说的转换是同时发生的,只是在不同时期略有不同,或更偏向于故事,或更偏向于传说。普通名词的代换和情节单元的变化是相互作用的。限于篇幅,此处只讨论普通名词的代换对情节单元产生的影响以及由此产生的新变体。在徐文长机智人物故事向传说转换的过程中,普通名词的代换有四种可能,即专名代换为通名、通名代换为专名、专名与专名的代换、通名与通名的代换。

(一)真实性的增减:专名与通名的代换

专名与通名的直接代换促成徐文长机智人物故事与传说的直接转换。单从一个词的历史演变来说,本身的概念也会出现专名与通名的转换。“历史上最早的地名都是专名”(20)侯丕勋:《中国古代历史地理概论》,甘肃人民出版社,2018年,第208页。,比如“河”在社会早期专指黄河,后来泛指大大小小的河流。一个词在不同语境下也同样会发生专名与通名的转换。“诸葛亮”一词可以作为专名,特指三国时期蜀汉的丞相,也可以作为通名,泛指神机妙算的人。将徐文长故事文本放在同一时间维度上考察,排除词语含义在历史演变与不同语境下的变化这一干扰元素,研究围绕不同词汇之间的转换,此时,专名与通名的区别也就在于地方性特征。

人名上的转换只体现在“盲人”的身份上,将盲人定为通名,将胡宗宪、窦太师定为专名。地点上的转换更多,如下所示:

相遇地点:将凉亭、田间小路、路、河、村里的街道划定为通名,将双溪街茶馆、马山村深水潭、会稽街头、绍兴山阴城、狮子街(口)划定为专名。

被打地点:将河、池塘、水库划定为通名,将大溪塘高头的大溪、马山村深水潭、东大池、丁家桥、拜王桥划定为专名。

专名与通名最大的区别在于地方性特征,讲述同一事物的专名与通名的所指一样,只是专名进行了细化,对应的是传说真实性的增减。比如徐文长带盲人去池塘,可简单说“池塘”,也可以是具有地方性特点的“马山村深水潭”,由此增加传说的真实性。虽然对情节单元没有影响,但会影响到其他普通名词的意指与数量,如文本23最初相遇地点由通名“村里的街道”变为“狮子街”,随后增加了“狮子街的茶店”这一专名。与此同时,使用专名的次数也对应着传说真实性的增减。

(二)中间形态的偏移:专名与专名、通名与通名的代换

专名与专名、通名与通名的代换不会引起徐文长机智人物故事与传说的直接转换,而是处在徐文长机智人物故事与传说之间难以完全割裂的中间形态。因为地方文化产业需要,故事文本直接加入专名,由此实现了迈向文本传说化的一步。有些故事文本则在流传过程中,不断丰富故事情节,逐渐融入当地的文化特征,从而演变为传说。以下内容就是在讨论徐文长故事文本虽然有丰富的传说文本资源和狭义故事文本资源,但是传说文本中地方性元素不足,依旧将其划分为故事的情况。这也正如刘锡诚所说:“可算作传说的徐文长故事。”(21)刘锡诚:《民间文艺学学科建设讲演录选》,上海文艺出版社,2019年,第454页。

专名“会稽街头”(文本19)与“双溪街茶馆”(文本17)相比,后者更为具体。虽然两词都是专名,但“双溪街茶馆”已从会稽县街头的地理位置细化到杭州余杭区径山镇双溪街的一家茶馆,再由“双溪街茶馆”引出“径山茶”,文本17的专名数量更多,传说特性更加明显。专名对情节单元的影响体现在,由双溪街茶馆引出徐文长与陌生人喝茶的情节单元,以及“径山茶”的专名。

以通名之间的转化为例,其代换有盲人的个数、盲人的职业和假名3项,以下分别论述。

盲人的个数:12个文本显示“盲人”数量为1,2个文本显示盲人数量为3。数量的转变对情节单元以及普通名词的变化并没有产生明显影响。经典文学处处都是伏笔,交代了盲人的数量后,一般会讲述不同盲人各自具有的功能。民间文学因为叙事逻辑较为简单,更多表现为群像功能,1个与3个,甚至数量更多的一群,对情节单元影响不大。

假名:盲人叫喊的假名名称变化对故事的情节单元和转换影响较弱。假名的功能是吸引大众注意力,发现盲人的不端行为,从而达到盲人挨打的目的。

盲人的职业:6个文本没有交代盲人的具体职业,5个文本是算命的盲人,3个文本不是盲人而是胡宗宪、窦太师以及与徐文长穿着相似的人。盲人的职业对情节单元有明显影响。文本21中的盲人是算命先生,且更容易衍生出徐文长请盲人算命等新的情节单元,充实传说文本。也因此,这些文本更偏向于传说,实感性更强。

综上,笔者认为普通名词描述的详略会影响对故事、传说归属的判定。通名由详到略,是由“故事”迈向“偏向于传说的故事”的中间环节,相反,则是“偏向于传说的故事”迈向“故事”的中间环节。专名则反之。在普通名词的转换过程中,情节单元受其影响发生转变,名词性元素与情节单元联系紧密程度由亲到疏为:被打地点>盲人的职业>相遇的地点>盲人的个数=假名。

(三)地方性的增减:专名/通名的缺失与补足

朱佳艺在《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》一文中也探讨了不受“等位代换”约束的情况,即情节单元的增减造成了相应普通名词的增减。(22)参见朱佳艺:《传说形态学的“双核结构”——以无支祁传说为例》,《民族艺术》2020年第6期。不过,她却遗漏了在普通名词的流传过程中存在自发增减的情况,体现在本文所讨论的案例中,则对应着徐文长故事与传说持续性、高频次的转化。

徐文长传说比较容易丢失时间性的名词元素。14个文本在时间交代上都比较模糊,部分文本可从“气候很热”“天气怪热的”“火轮一般的太阳”等字眼看出季节是在夏天。参考李永鑫编撰的《越地奇才徐渭》一书中徐文长其他类型的文本可知,徐渭戏弄小偷是一件很小的事情,却有对具体时间嘉靖三十五年(1556)的表述,这应当是讲述者为了增强故事的真实性而对时间进行的补足。但是此种情况并不多见,时间性的名词更容易丢失。

地方性的专名与柳田国男提出的“纪念物”概念相近。相较于时间性的名词元素,地方性专名更加稳定。在建构地方性认同时,常出现徐文长传说的补足。陈宏的《都来看》故事文本,讲述者是双溪村人,文本中出现了“双溪街”“径山茶”“双溪茶馆”等专名。当“去周村的池塘”“大溪塘高头的大溪”等专名丢失为“河”或者“池塘”的通名时,意味着不只是传说文本中“纪念物”名词的丢失,也是民众心中对该“纪念物”文化记忆的丢失。

柳田国男认为:“无论多么小的(不著名、范围窄)传说,也必有核心,这使传说的吞并和同时共存,都产生相对困难。”(23)[日]柳田国男:《传说论》,连湘译,中国民间文艺出版社,1985年,第49页。但是传说与故事的吞并及同时共存则相对简单很多。传说可以借用三解难题、都来看、巴豆计等故事叙述手法,故事也可以附加专名,融入地方性文化,进而转变为传说,比如白蛇传说。徐文长机智人物故事与徐文长传说的核心是相对稳定的,只是外围名词的多次代换或增减,不断变换着叙事文本的体裁。

四、结 语

徐文长机智人物故事与徐文长传说存在持续性转换的情况。故事与传说的转换通常伴随着讲述重心在“机智”和地方特色之间的偏移、可感性的增减、专名与通名使用频率的差异等情况出现。选择专名作为判定传说的标准,与故事传说的讲述者有关。专名是独立于文本的先在知识,或者说是感觉先在知识的一部分,引发“相信感”与“真实感”。传说是具有适用语境的,无法脱离特定的人群去界定,而名词就是锚定这种人群关联的一个结构要素。因此,以通名、专名的转换来界定故事与传说的转换具有一定的合理性。

核心名词会随着研究视角的转变而变化,因具有明确的研究视角和主题,在徐文长机智人物故事向徐文长传说转化的过程中,核心名词徐文长不发生改变。但是普通名词的“等位代换”是持续发生的,随之对应的是真实性与地方性的增减。普通名词分为通名与专名,专名是通过约定-观念植入的方式形成的,通名则由感知-抽象的方式形成。当通名代换为专名之后,不会发生情节单元的大规模转变。当通名与通名代换时,容易产生情节单元较大的变化。在此又可以分为两种情况:其一,只是进行物名的细化,那么代换为具体化的通名时,情节单元不会有较大转变;其二,某一物转化成另一物,物的性质发生转变,那么与之相对应的情节单元与母题链也会变化。其实,专名与专名、通名与通名的代换不会引起徐文长机智人物故事与传说的直接转换,而是处在徐文长机智人物故事与传说之间难以完全割裂的中间形态。特定情节与名词性元素的脱落、增加和代换使得作为狭义故事的徐文长机智人物故事和徐文长传说产生了有机的良性互动。

尽管我们能在大部分的徐文长故事传说中找到一个相对确定的区分标准,但依旧不能排除少部分文本的双重性特征。如李永鑫搜集的文本19具有“会稽街头”的轻微地方性特征,可以归为故事与传说之间的模糊地带。因此,祁连休对文本进行模糊处理的方式也是正确的。从某种意义上讲,所有的徐文长机智人物故事都是不同程度的徐文长传说。