基于复杂系统理论探析目与脏腑间的相关关系

曹 蕾,刘志臻,涂劲楠,何友泽,李昭蓥,黄 佳,吴劲松*

(1.福建中医药大学康复医学院,福建 福州 350122;2.福建中医药大学康复产业研究院,福建 福州 350122)

目,作为百骸九窍之一,是人体与外界环境相互感应的重要器官。诚如《黄帝内经灵枢注证发微》言:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。”[1]395目能维持正常的视觉功能,依赖于五脏六腑功能正常和气血津液的滋养。五脏六腑功能正常,则目得其充养,可维持正常的视觉功能;若五脏六腑功能失调,则目不得养,其视觉功能会发生异常[2]。同时,通过目的诊治也可以反映或影响到五脏六腑的功能,如目诊与眼针疗法。目与脏腑间存在密切的交互,因此深入探析并阐释目与脏腑疾病的关系对临床诊治具有重要意义。

1 目与脏腑理论的研究进展

1.1 古代对目与脏腑理论的认识 目为官窍,位居体表,乃五脏六腑之精华所聚。《灵枢·邪客》曰:“因视目之五色以知五脏……视其血脉,察其色,以知其寒热痛痹”[3]801−802,通过“目”能观察五脏六腑随时变化的情况,表现出各脏腑系统疾病和证候。

1.1.1 目与脏腑间的生理关系 明代医家傅仁宇在《审视瑶函》记载:“大抵目开窍于肝,生于肾,用于心,运于肺,藏于脾。”[4]10可见,目窍生长发育之物质、审视万物之功能,大抵依赖于心神的蕴藏、肺气的推动、脾胃的升降、肾精的滋养和肝血的濡养,且六腑与五脏相为表里,彼此协调,因而目与五脏六腑间存在密切联系[5]。

《审视瑶函》谓:“心藏乎神,运光于目”,目窍为心之外窍,而“神藏于心,虽不得而识,然外候在目,视其目短病死之候”,且“诸脉者,皆属于目”,故“心有疾,则血不养目”[4]37−40。“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣”[1]158,“目……肝之外候也。肝藏血,若脏腑气血调和,则目精彩目净。”[6]在五脏六腑中,肺主一身之气,主宣降,“气在目为明”。《严氏济生方》曰:“眼通五脏,气贯五轮”[7],目为气贯之首,当归于肺。故肺气充盛脏腑功能正常,目得气之推动、温煦、濡养,方能辨五色、辨万物。“夫五脏六腑之精气,皆禀受于脾,上贯于目……目者,血脉之宗也”[8],滋养目窍的后天之精依赖于脾的运化。脾与胃相表里,中焦为人体气机升降之通道,“其不及,则令人九窍不通”[9]191。若胃纳脾输正常,则目得所养;否则脾胃运化失司、功能失调,而致眼病。《素问·逆调论》曰:“肾不生则髓不能满。”[9]320肾藏精,主生髓,且“两目即脑汁所生,两目系如线,长于脑,所见之物归于脑”[10]。是以目为脑之余,肾精生髓,接目系连于脑,精充髓满,则目光敏捷,能视万物。故“邪中于项……则随眼系以入于脑……脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣”[3]844。

1.1.2 目与脏腑间的病理关系 目乃五脏之精华,五脏偏盛偏衰均会引起眼的病理变化。“目赤色者病在心,白在肺,青在肝,黄在脾,黑在肾;黄色不可名者,病在胸中。”[1]357故视目之五色,以知五脏而决死生。“五十岁,肝气始衰,肝叶始薄,胆汁始减,目始不明。”[1]286−287《审视瑶函》亦载:“夫目属肝,肝主怒,怒则火动生痰。痰火阻隔肝胆脉道,则通光之窍遂蔽,是以二目昏朦,如烟如雾。”[4]38是以怒则肝火盛,木旺刑金,肺宣降失常而生痰,阻塞气机疏泄,肝气和肝血不能荣养于目,则感视物不清。《素问·阴阳应象大论》言:“浊阴出下窍。”[11]27《灵枢·热病》言:“热病嗌干多饮……目眦青,索肉于脾……热病面青,脑痛,手足躁……筋躄目浸,索筋于肝。”[3]640当热病时,患者口渴多饮,易惊,目眦呈青色,则针刺脾腧穴;而患者筋脉挛挛,眼睛生翳而视物不清,则选取肝腧穴。《素问·平人气象论》载:“目黄者曰黄疸”“热积胸中令人目黄”“目黄者曰黄疸”[11]96。故而,肝胆湿热蕴结,巩膜可见黄染。《素问·玉机真脏论》言:“大骨枯槁,大肉陷下……目匡陷,真脏见,目不见人,立死,其见人者,至其所不胜之时则死。”[11]107当人体五脏出现衰竭时,眼眶凹陷,不能视人,为虚劳病之势。

后世医家继承了“精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹撷筋骨血气之精而与脉并为系”的论述[3]844,发展出了五轮学说:“眼有五轮,风轮、血轮、气轮、水轮、肉轮。五轮应于五脏,随气之主也。”南宋医书《仁斋直指方》明确提出:“其首尾赤目眦属心;其满眼白睛属肺;其乌睛圆大属肝;其上下肉轮属脾;而中间黑瞳一点如漆者,肾实主之。”[12]

古代医家们的论述为目与脏腑间的关系奠定了基本的理论框架,后世逐渐发展出五轮学说,在临床的诊断和治疗中,得到了广泛的应用。

1.2 现代对目与脏腑理论的研究 后世医家在古籍文献理论研究基础上进一步升华,对目与脏腑相关理论的认识更加深入和多样化。有学者以目与脏腑的内在联系为理论依据,提出“血瘀证目征”理论[13],通过观察球结膜血管改变、报伤点、血管瘤、网状畸形及眼周皮肤等判断其轻重程度,已应用于高血压、肝硬化、系统性红斑狼疮等疾病的诊断中[14−15]。望目辨证理论描述了白睛区位与脏腑对应的分布,不同于五轮轮脏相属,其白睛颜色、形态特征,以及白睛血脉部位、颜色、形态等具有重要临床意义,与脏腑证候相结合,可表现不同疾病特征,如白睛肝征、白睛胃征、白睛痔征、白睛癌征等[16]。

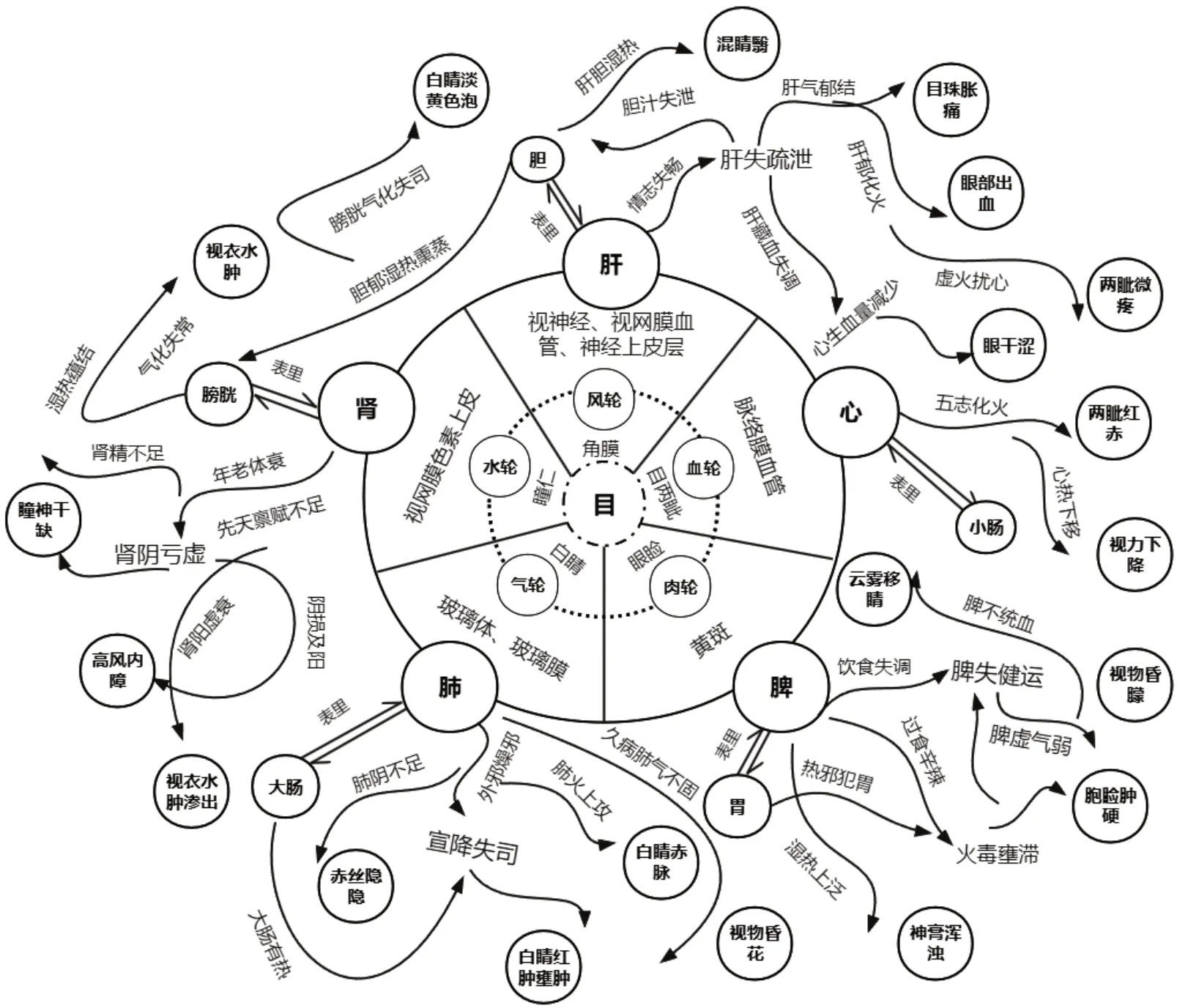

有学者将现代微观解剖与传统医学理论相结合,提出宏观与微观辨证相结合的“眼底脏腑辨证”理论体系[17],使眼目信息的采集不再局限于虹膜、球结膜等浅表层结构变化,也包括眼内的解剖结构和生理病理变化,与中医五脏一一对应,逐渐发展且上升为“内五轮学说”,见图1。有学者提出在内五轮假说中,视神经、视网膜血管、眼肌等属于风轮,责之肝;脉络膜血管属于血轮,责之心;黄斑属于肉轮,责之脾;玻璃体属于气轮,责之肺;视网膜色素上皮层属于水轮,责之肾[18]。

图1 内五轮学说中目与脏腑关系图

综上,目与五脏六腑通过复杂的经络与气血阴阳等相关联。目局部功能的异常变化,不仅是某一脏(腑)功能失调所致,也可多个脏腑同时发生病变。而现代医学的研究又进一步细化了目与脏腑的关系,深入到了更微观的层面,这样也为目诊判断脏腑疾病和眼针治疗各类疾病提供了新的思路。同时,也对建立目与脏腑的深层复杂关系模型提出了新的需求。只有更深入、更系统地了解目与脏腑间的复杂关系,才能更好地服务临床。

2 目窍与脏腑相关理论符合复杂系统特性

复杂系统由许多部分、元素组合而成,它们通过交互联系在一起,而不是单个组件的特征。一个复杂的系统中,新的系统的形成,必然通过稳混沌现象稳定地发生进化[19−20]。随着医学模式从单纯的生物医学向“环境−社会−心理−生物医学−工程医学”模式转化,生命科学领域复杂性研究与系统科学的整体性相互结合,必将成为现代医学发展的必然趋势[21]。目与脏腑相关理论作为中医学理论的一部分,本身即具有复杂性、层次性、涌现性、非线性及多样性等特点,而这也刚好与复杂系统理论研究的特性相符。

2.1 自适应性 系统是由时空交叠或分布的主体构成的[22]。主体之间和主体与环境之间会发生各种各样的交互作用,正是主体的自主性以及主体间交互的复杂性,使得整个复杂系统呈现复杂性,是复杂系统不断演化的驱动力。

目窍与脏腑系统是由相互交错或分布的组件构成的,目的特征系统包括白睛、眼睑、目眦、瞳仁等多个部位,同时脏腑系统包括肺、心、肝、脾、肾等多个子系统,其生理、病理变化均与目的血络、形态、颜色等变化密切相关;脏腑之间、目与脏腑、目内部特征之间相互关联而交互,是通过脏腑间的相生、相克、相侮、相乘等复杂功能网络联系起来。

2.2 随机性与不确定性 不确定性与随机性相关,外部和内部环境均会影响着系统的不确定性,因此系统或模型开发过程中多应关注[23−24]。

目窍位于头部前方,外与周围环境直接接触,内与脏腑经络密切相连,其易受内外各种因素影响。眼目疾病常由外感六淫、疠气、饮食、劳倦、外伤、先天等多种因素引起。《素问·天元纪大论》记载:“风则流泪赤肿,寒则血凝紫胀,暑则红赤昏花,湿则沿烂成癣,燥则紧涩哆结,火则红肿壅热。”劳倦内伤可导致阴血亏损、气血耗伤、肝肾不足、心肾不交等脏腑功能失调,致目倦、视瞻昏渺等。

2.3 涌现性 涌现性具有层次性,强调个体之间的交互关系。不同元素间通过相互联系构成新的系统,而系统中个体经过自组织整合,逐渐产生更高级或全新的系统和组织。子系统或元素之间的交互作用,远远大于单个子系统或元素行为,从而体现不同的宏观整体性质[22,25]。

五脏是人体复杂巨系统的五个子系统[26],包括心子系统、肝子系统、脾子系统、肺子系统、肾子系统,涉及多个形态结构组织。五轮学说中“轮脏相属”具体分区为:肉轮对应于眼睑,其病变常与脾胃相关;血轮对应于两眦血络,其病变常与心、小肠病变有关;气轮对应于白睛,其病变常与肺、大肠有关等。内五轮学说侧重于眼底结构与五脏的关系,提出脉络膜血管对应血轮、黄斑对应肉论、玻璃体对应气轮等[27]。从脏腑辨证到五轮学说,再到内五轮学说,其理论的发展具有层次性,强调脏腑与目窍之间的相互关系,构成一个多层次结构组成的脏腑功能复杂系统。

2.4 预决性 复杂系统的预决性,是实际状态和未来预期的结合体,预示其未来发展的趋势[28−29]。

眼睛结构异常改变,可以预测各脏腑系统疾病的发生和发展。正是源于眼、肾之间的同源性,视网膜微血管病变(脉络膜、玻璃体等)间接提示肾脏微血管改变,从而预测慢性肾脏病的早期进展;气虚血瘀型中风患者目中可出现视衣脉络阻塞,眼底检查提示微小动静脉病变[30]。以神经网络训练为建模方法,分析眼底图像特征,对不同疾病进行预测,提高了疾病诊断和筛查的精确度。故通过眼目特征信息的采集,依靠人工智能技术,综合各理性信息,构建宏观和微观相结合的脏腑辨证诊疗体系。

2.5 演化性 复杂系统是由不同的元素或部分组成,经过不断的演化进展为功能和结构复杂的系统,由易到难,由简到繁,是一个不断逐渐优化的过程[31]。

早在东汉时期,华佗对目与脏腑理论的内容做了表述:“目形类丸……内有大络六,谓心、肺、脾、脏、肾、命门各主其一;中络八,谓胆、胃、大小肠、三焦、膀胱各主其一……凡病发,则有形色丝络显见,可验内之何脏腑受病也。”[32]后世医家继承并发展为“望目辨证”理论,强调白睛特征在辨病性、辨病位、辨病势、辨脏腑等方面的重要性,实现了从单纯的结构变化到复杂功能的转变。

2.6 开放性 复杂系统完成无序到有序的演化,其前提条件是保证元素之间系统关系和对环境的开放性,以实现两者物质、能力的交换[33]。

目与脏腑经络有着紧密关联。若某一脏(腑)功能失调,则目受其关涉,其视觉功能、目络血脉、颜色等特征有相应改变;反之,全身脏腑气机失调亦会反映到目。两者相互影响,一脏的功能紊乱,根据生克乘侮规律,会引起其他脏腑的病变,眼象的改变不会局限于某一部位,亦或引起多个部位的异常。

3 复杂系统方法学在目与脏腑间关系研究应用的可行性

复杂系统是复杂性科学的研究主体,如同复杂性一样,无论在定性上还是定量上,通常从分析复杂系统的特征入手,存在着2 种路线,即自下而上的涌现方法和自上而下的控制方法。在目窍与脏腑理论体系的研究中,目前我们可以采用7 种常用的复杂系统方法学。

3.1 隐喻法 复杂系统的研究中,运用隐喻方法构建出复杂系统力量和模型,如复杂适应系统(CAS)理论和涌现理论等[34]。王筱凌和王玉文[35]运用演绎推理方法证明了“阴阳五行学说”由“直觉比喻”到阴阳五行模型的公理化,为五行学说提供了科学型哲学依据。而五轮学说本身就是眼和脏腑理论的结合,其轮脏配属关系体现着隐喻的系统性,其科学性反映在本喻体间一致性,从因果论来讲,脏腑病理变化可体现在眼部,辅助于相关疾患的诊治。

3.2 模型法 复杂性科学研究一般都是在隐喻类比的基础上,建立复杂系统的模型,如复杂网络模型、人工智能模型、疾病预测模型等等。余泱川[36]从协同效应的角度,概述了五脏相互关系的动态演变,从“单脏−多脏−多脏+单脏主导”不同形式,促使五脏关系的中医理论研究更具多样性和立体式,拒绝片面化和机械化。

3.3 数值法 运用熵权重分析创建一种综合评价方法用于中医临床证候评价。既往相关研究利用“熵”来确定每个评价指标的权重,计算证候间的关联度,或分析复杂网络结构特性与行为学特征之间的关系等,表明不同证候之间的“关系”和“不确定性”影响着证候的形成及辨识。

根据目与脏腑相关理论,目诊信息能够为病理位置、病理性质的辨识提供客观证据,结合证素辨证理论对临床实践具有重要指导作用[37]。若研究某一疾病的眼象特征,可通过收集患病人群的中医四诊信息,包括证候、体征等信息,利用现代眼诊仪器采集眼象信息,采用复杂统计系统划分方法提取眼象特征和证素,确定其特征贡献度,分析眼象和证素组成及分布规律,运用聚类和关联分析方法,探讨眼象与证素之间的关联度。信息熵法根据数据内在关联性进行自主聚类,能够无监督地处理来源于中医四诊信息的多层次复杂性数据,也证明了中医辨证的多维性、复杂性及科学性。

3.4 计算法 复杂性理论的许多认知都跟计算问题有关,像人工计算机算法、数据挖掘等。吕倩忆等[38]运用“Fruch−terman Reiehold”算法构建复杂网络,获取节点(腧穴)的度和特征中心线,分析得到针灸治疗泄泻的核心腧穴处方,即天枢、足三里、上巨虚和中脘。基于五轮、八廓和脏腑学说理论,彭静山提出了眶周的八区十三穴,坚持循经取穴、眼周局部取穴及辨证取穴原则,创立眼针疗法[39]。未来关于某一疾病的眼针穴位的研究,我们可利用复杂网络分析其核心的眼针穴位,探讨眼针治疗的选穴规律,为临床眼区穴位的选用提供依据。

3.5 虚拟法 也称计算机模拟或系统仿真,指在计算机上对实际系统的数学模型进行模拟实验。康世瀛和胡小梅[40]采用复杂系统的多Agent 仿真研究方法,以“血瘀证候辨证”主题结构为例,提出中医药智能模型,采用128 个血瘀病例进行验证,结果表明其诊断准确率由46.3%提高至91.8%,具有良好的诊断效果。

若利用系统仿真方法研究某一证型,可网络输入该证型的相关症状和目象特征,根据经验公式和反复实验确定隐含节点,将实验病例分为训练集和测试集,选取部分代表性输出结果进行对比,证明该仿真模型的方法优于传统分析方法,以验证此模型诊断结果的准确性和可靠性,对中医定量化诊断的研究提供一定的思路和支持。

3.6 综合集成法 广义上就是把研究复杂性科学的各种方法进行综合,如复杂巨系统理论,采用人机结合和以人为主要的思维方法和方式。钟涛[19]采用复杂网络划分方法针对慢性胃炎中医问诊的症候群进行子系统划分,使用概率图进行建模分析,最终开发出基于人工智能大数据的中医问诊信息辨证系统。

我们可运用综合集成方法构建一个人机相结合体系。首先利用现有的目与脏腑理论和临床医学循证依据,构成合理的理论体系,通过计算机技术进行综合,建立相应疾病的“病−证−症”多维评价模型,形成以人为主、人机一体的人机智能系统[41]。利大数据技术和方法,提升算法和模型的准确性,更加准确地表达和应用中医思维体系,让中医药的应用经验和临床数据得到更好的挖掘,从而实现诊疗结果与方案的智能化推荐。

3.7 数据挖掘方法 由于中医学的复杂性和非线性特点,传统统计方法尚不能满足中医药数据的分析。近年来,随着现代信息技术的发展,数据挖掘技术如中医传承辅助系统、智能中医药数据分析系统等,已广泛应用于中医药领域的临床经验、用药及组方规律的研究。有学者基于中医传承辅助系统分析干眼症的用药规律,得到核心药物组合和潜在新方,以供临床借鉴[42]。

4 小 结

目与脏腑相关理论是中医基础理论的重要组成部分之一。随着人工智能技术的发展,中医学与现代信息科学、复杂性科学等多领域的交互融合,使得现代医学发展得到很好的体系。基于复杂系统理论与方法,结合人工智能技术,可更深入全面地阐释目与脏腑间的复杂关系,从而为构建现代化的中医目和脏腑相关智能动态诊疗体系提供新的思路与方法,同时相关研究也将丰富中医理论与内涵,从而在中医理论创新上得到新的突破。