论全面抗战时期陕甘宁边区的女“二流子”改造

段 乐 民

(西北民族大学, 甘肃 兰州 730030)

陕甘宁边区是全国较早的革命根据地之一。改革开放以来,学术界关于陕甘宁边区的社会教育在史料整理、学术专题研究方面取得了丰硕成果,但是鲜有学者对女“二流子”这一团体给予特别关注,没有把改造女“二流子”置于中国共产党(以下简称“中共”)对乡村社会治理全方位治理的过程中。笔者拟通过梳理中共对陕甘宁边区女“二流子”的改造缘由和改造过程,阐释女“二流子”改造对中共实现乡村管理的意义。

1 社会越轨:女“二流子”的改造缘由

1935年10月,中央红军结束长征,落脚陕北,但是陕北的社会状况大大超出了他们的预期。据李维汉回忆,陕甘宁边区社会文化状况很不乐观:“全区巫神多达两千人,招摇撞骗,危害甚烈。”[1]566大量“二流子”充斥其中,他们不务正业、不事生产,被人民称为“爬鬼”“地痞”“牛毛(流氓)”“二流答瓜”[2]688。据当时中共中央机关报《解放日报》统计,陕甘宁边区的“二流子”人数多达7万余人[3]1,这其中不包括随时加入此行列的难民和流民。

1.1 “二流子”缘何产生

“二流子”作为一种特殊的社会越轨团体[4]431,其产生的原因往往是时代的缩影。造成“二流子”数量庞大的首要原因是连年灾荒。陕甘宁边区地处陇东高原,大部分区域属于北温带大陆性气候,张闻天通过调研得出该地 “春夏间常少雨水,易成旱灾;而秋天往往雨水过多,造成水雹灾”[5]。边区特殊的地理位置和气候对人民的生产活动造成了严重影响。近代以来,当地官府在地主盘剥严重、高利贷盛行的情况下,仍向人民征收大量的苛捐杂税,农民入不敷出,在生存哲学的引导下,导致部分农民成为“二流子”。

其次,战火频仍导致“二流子”数量猛增。在陕甘边根据地未建立前,陕北地区的官方管理出现真空,张凤翙、陆建章、陈树藩、谭世麟等军阀相继统治该地,人民生活相当困难。1935年10月,红军在到达陕北根据地后,蒋介石调动井岳秀、胡宗南、高双成等部队进行“围剿”,至全面抗战爆发前,驻扎该地的国民党军队多达30多万人。

再次,频繁的人口流动加剧了“二流子”的产生。全面抗战时期,边区人口流动除正当区域内劳动力调剂外,来自临近边区的国统区和沦陷区的难民数量庞大,[6]这一方面促进了边区人口激增,另一方面则导致大量“二流子”进入边区。

最后,文化的落后是造成“二流子”大量存在的重要原因。陕甘宁边区虽有冬学的传统习俗,但是整体教育水平仍然很落后,近乎“文化教育的荒漠”[7],传统封建思想占据统治地位,巫神信仰横行无忌。古籍记载,陕北地区“军民间有佞佛谈仙者,亦不为左道之惑”[8],这就使得巫婆、神汉等“二流子”在乡村舆论话语权中占有一席之地。“二流子”作为游离在正统乡村权力之外的不稳定势力,影响中共在边区实现稳定执政,因此边区政府高度重视“二流子”改造,希望他们受到改造,参加劳动,“变成好人”[9]932。

1.2 “二流子”缘何改造

边区政府对“二流子”的改造动因,主要有缓解大生产运动中的劳动力紧张、减轻不事生产的“二流子”对承担公粮税负的农民的负面示范效应以及建设“模范根据地”的现实需求等三个方面。武汉会战结束后,国民党加派重兵直接包围陕甘宁边区,并截断了八路军的军饷和海外华侨、后方进步人士对边区的捐款,边区出现了“没有饭吃、没有衣穿”和财政赤字巨大的情况[10],毛泽东提出自己动手,开展生产运动[11]449-450。在中共中央的号召下,边区耕地面积增加迅速,但是劳动力短缺问题越发突出,一方面大量移来的新户不能满足土地耕种的需求,[12]另一方面,大量男性青年劳动力从耕种和参军进入到新政权的行政岗位,[13]使得劳动力更加捉襟见肘,因此就需要把边区现有劳动力最大限度地组织起来。

1937年9月,边区政府为支援抗战,决定于9月、10月向群众借粮,“县及以下各级机关所需之粮食,概向当地群众暂借”,并要求“向群众宣传解释,不得强迫命令”[11]13-14。当年10月,边区政府要求人民自觉主动缴纳救国公粮,并制定了缴纳救国公粮的相关办法[12]。但是当地民众受巫婆、神汉等“二流子”的蛊惑,认为“不种地,就没有这些麻烦”[14],负面影响可想而知。

陕甘宁边区是中共在抗战和解放战争时期极力打造的“模范根据地”,是局部执政的“试验区”和“示范区”,但是大量“二流子”的存在对中共在陕甘宁边区建设新民主主义社会有着非常大的阻碍作用。

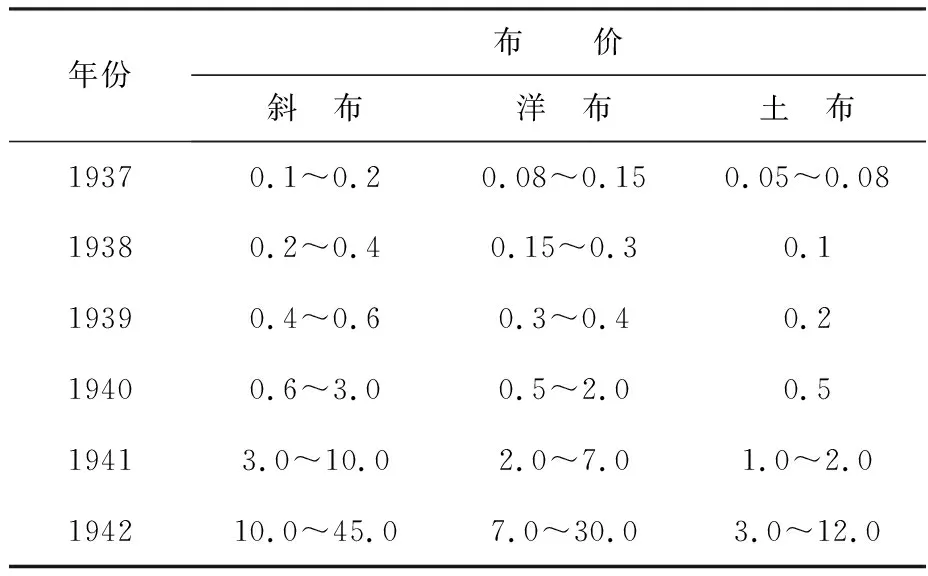

2 社会改造:改造女“二流子”的重要举措

2.1 劳动教育

边区政府对女“二流子”的改造首先从劳动教育开始。马克思认为,“只有劳动才赋予已发现的自然产物以一种经济学意义上的价值”[15],劳动对人思想和行为的改造是长期而有效的。1942年边区政府颁布的《陕甘宁边区施政纲领》明确指出,要给社会游民分子一定的土地、教育机会,纠正社会各界对他们的歧视[16],希望通过劳动把“二流子”们改造为自食其力的劳动者。当地政府把没有孩子的女“二流子”编入小组,在工厂里织羊毛,有孩子的则由政府发给纺车和羊毛,工厂指派专人每天上午到各家发给1斤2两羊毛,晚上到各家收取1斤毛线,并发给工资,每天如此。政府缘何以纺织作为突破口,固然有劳动改造的因素,也和国民党对边区的经济封锁和边区个体手工业的恢复相关。1939年以后,蒋介石集团先后三次发动反共高潮,国共两党关系日渐恶化。国民党甘肃省政府主席朱绍良、国民党胡宗南部长期封锁边区,同时对边区和国统区的来往人员严加盘查,蓄意挑起磨擦,他们希望事态扩大,届时“共产党必将俯首听命,如不顺从,则中央即有词可依据制裁”[17]。长期封锁的恶果便是国统区的布匹难以进入边区,边区布价飞速上涨,1943年3月8日《解放日报》统计了1937年—1942年的斜布、洋布、土布的价格变化(见表1)[18]。

表1 1937—1942年边区布匹价格 单位:元·尺-1

由上述表格推算,以1937年为基准,六年内年斜布价格增长率449%,洋布价格增长率374%,土布价格增长率239%。面对边区日益严重的布匹通货膨胀问题,为了打破经济封锁,边区政府提议把农村女性引导到纺织的家庭手工生产中,促进生产,保障物资供给。

此外,随着抗战后期的边区党政军机构的不断发展和各类学校的建立,非生产人口不断增加,原有的公营工厂无法满足边区需要,因此发展传统手工业就显得格外迫切,在保证农业生产的同时,“要把发展手工业生产和军事工业的生产放在第一等的地位”[19]。此后,边区政府相关部门相继制定了发展农村手工业的政策,也促使女“二流子”们通过纺织的方式进行改造。

为积极督促女“二流子”改造,延安县当地政府和公安局相互配合,碰到女“二流子”,便高喊:“二流子,快,寻保人,写保条,订生产计划,你今年种多少地?说不然,就给你挂二流子牌。”[20]大部分女“二流子”按照要求制定了生产计划。对待顽固的女“二流子”,则是直接在她们的身上和门上挂上“二流子”的证章,在劳动结束后才可以摘除。通过政府的协助,这些妇女的劳动能力大幅提升,《解放日报》刊载女“二流子”高秀英自述:“最初公家叫我纺线子,我一满解不开,到现在我三天已能纺一斤毛了,公家给我按二等线子的价钱算,我收入加多了,我男人又开磨坊,两口子的生活现在已绰绰有余了。”[21]

2.2 道德教育

除劳动教育外,中共更多地利用乡村社会道德来对女“二流子”们进行社会改造,这来源于中共对传统乡村的自治管理模式的借鉴。期间,女“二流子”们除了写保条、表决心外,还要接受群众的舆论监督,通常这种斗争是“建立在羞辱感基础上的社会控制”[22],效果明显。此外,“谁不劳动,谁就是废人,谁就没有好日子过”,“二流子,把男人逼跑了”,“当二流子很不名望”[3]1等传统话语更是层出不穷,中共希望依靠这些非正式控制手段让女“二流子”自觉遵从社会规范,进而增强改造效果。

同时,边区政府规定女“二流子”受家人和邻里严格束缚。女“二流子”们闲时在家帮助丈夫、婆婆整顿家务,如果冥顽不改,则丈夫打骂,政府不管,也不准离婚[23];在外则受邻里监控,要让女“二流子”感受到“这样太痛苦了,自己想了又想,觉得这样下去不行,”[24]促使其改过自新。

2.3 社会教育

除劳动教育、道德教育外,中共也对女“二流子”们实行社会教育,即“读书与抗日、建设相结合,教育和政治、生产劳动相结合”[1]572。社会教育以扫盲教育为基础,以政治教育为核心,目标是在消灭文盲的同时,提高大众觉悟,强化人民对中共政权的认同。

中共在扫盲教育方面主要开展“新文字运动”。中共早在江西和鄂豫皖等苏区进行了新文字运动的实践,并在全面抗战时期推广至边区。1937年9月,边区政府开展识字突击运动,边区各地成立识字组,以冬学为载体,动员人民识字,时过三年,效果不佳,究其原因乃是汉字“难学难记”,[25]47不少女“二流子”产生了畏难情绪,“宁愿坐禁闭也不识字”。[26]中共在劝导的同时,决定转向新文字,并要求“在最短时期普及到历史上没有参加过文字生活的男女文盲”[27]。1940年,陕甘宁边区决心“扫除文盲”[28],当年冬天,边区政府编印了《识字课本》《日用杂字》《庄稼杂字》《卫生课本》等教材,组织了63个新文字冬学点(其中女冬学占6个),动员1563名文盲学习卫生、算数、新文字等实用知识,经过一个半月的教学实践,成绩甲等、乙等、丙等和丁等的数量分别是561、219、462、321人[25]49。此后,新文字运动不断在全区推广,妇女文化素质有了较大提升。

中共在政治教育方面主要进行抗日教育,把民族意识和国家意识植入女“二流子”们的头脑中。全面抗战后,为动员广大民众参加抗战,边区政府的教育工作重点转向了提升群众的民族觉悟和信心。1940年,边区政府仿照“三字经”编制了《边区民众读本》,这本教材文字浅显易懂,群众比较容易接受,经过冬学教员的讲解,改造当中的女“二流子”明白了中共抗日政策、战争常识和当下的抗战情况。同时中共利用农民闲暇时间进行抗战文化宣传,如遇到女“二流子”识字不多的情况,读报则成为宣传主要方式,内容涉及“八路军如何打胜仗、日本鬼子如何杀人放火、国民党如何造成河南灾荒等”[29]。此外,边区政府还重视文艺宣传工作,不断革新小戏剧,在戏剧中融入政治因子,一些秧歌剧以妇女为主角,如《十二把镰刀》《“二流子”变英雄》等,利用里面的劳动和抗日情节,启发女“二流子”们的政治觉悟和民族意识,既实现“教育和改造了人民自己”的社会目标[30],也实现了“把延安的号令贯注到一家一家去”的政治目标[31]。

3 社会成就:中共政权获得人民认同

毛泽东指出:“动员二流子参加生产,不但增加了劳动力,而且消灭了坏人坏事,取得了人民的拥护,巩固了社会的安宁。”[9]894可见,这场改造运动在增加劳动力数量、社会风气好转等方面取得了十分显著的效果。

3.1 增加了劳动力数量

抗日战争初期,陕甘宁边区财政危机严重,发展农业生产变得极为迫切,虽有大量移来新户,但是劳动力调剂仍然捉襟见肘。经过改造后,女“二流子”们成功融入劳动大军中,“自觉地变成了好的劳动者”[14],女“二流子”人数逐年减少。劳动力人数的增加一方面有力推动了大生产运动的发展,如庆阳民歌《十盏灯》所唱“七盏灯来五谷灯,开展大生产运动,男人开荒女纺线,哎嗨哎嗨呦,边区年年庆丰登”[32];另一方面也实现了粮食产量的增加。通过改造女“二流子”,“旧社会遗留给我们的渣滓——二流子,大部分都改换了原来的面貌,变成健康勤劳的农民”[14]。1943年各分区改造女“二流子”数目见表2[2]689。

表2 1943年边区各分区改造女“二流子”人数统计 单位:人

3.2 改善了边区社会风气

通过对女“二流子”的改造,边区人民逐步摆脱封建迷信思想,边区社会风貌得以改善。首先,巫婆、神汉的数量明显下降,人民开始自觉地远离封建迷信思想,科学、卫生的观念深入人心,人们的生活更加健康,边区文化建设也取得了长足进步。

其次劳动观念在边区得以重塑。乡村民众深信劳动光荣,人们对劳动英雄的崇拜转化为自我改造的内在驱力。原来“人家鸡鸣上山了,自己反睡美哩”的女“二流子”现在天不亮即去上山开荒或者捡粪[33],这一社会角色的转变正符合陕北传统乡村的社会道德。中共将劳动道德纳入民间伦理秩序,促使劳动在情理上的正面化或价值化,使劳动群众获得了一种尊严。

3.3 促进了人民对中共政权的认同

中共通过对女“二流子”的改造,成功介入了陕北的乡村生活,实现了治理的合法性。中共未到陕北时,该地区治安混乱,社会动荡,“国民党匪军常来骚扰掳掠,老百姓视兵如虎……早在两天前风闻有军队到来便仓皇逃避一空。除了一些老人和卧炕的病人外,镇里几乎空无一人”[34]。中共通过改造女“二流子”,让她们在获得新生的同时,摆脱了饥寒贫苦,走向丰衣足食。大量民众自觉主动加入中国共产党,各级党支部逐渐成为乡村权力的中枢,推动了民众和中共政权的社会良性互动。

4 结语

纵观全面抗战时期的边区女“二流子”改造运动,解决边区危机是运动目标,实现人民对中共政权的认同则是运动主线。中共改造女“二流子”的运动在打破了陕北乡村传统社会风气和道德观念的同时,重塑了具有新民主主义革命理念的乡村新风尚,不仅在实现全国妇女解放的道路上迈出具有建设性的一步,也为实现从“局部执政”到“全国执政”奠定了一定的群众基础。