北宋名家以苏轼为代表对颜真卿的书法接受

【摘 要】苏轼在诸多题跋中多次称赞颜鲁公之作,也十分肯定其在书法中所做出的创造性贡献以及其在书坛的地位。但苏轼对颜真卿书法并不是全盘肯定,其对颜真卿书法仍抱有质疑。这种对颜真卿既褒又贬的态度值得引起我们学书思考,同时这也对我们书法学习上也有诸多启示。

【关键词】苏轼;颜真卿;书法

【中图分类号】J292.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)07—047—04

东坡书法深受欧阳修影响,少摹二王,中学鲁公,晚喜李邕。我们也从东坡诸多作品中看出其实蕴藏鲁公笔意。苏东坡高度赞扬了颜真卿书法在唐代的地位以及其做出的创造性贡献。但苏轼真的是全盘接受了颜真卿吗?非也,在《书黄子思诗集后》中他认为颜字所体现的钟、王之法甚少,这是一种委婉的否定。可见苏轼对于颜真卿的字并不是持一种完全肯定的态度,而是一种比较谨慎折中的态度。本文试从苏轼文集中找寻其对颜鲁公书作的不同看法,从其周身影响以及自身所持观念分析苏轼对颜真卿既褒又贬的原因,这对我们学书过程中看待一件碑帖或是一家之法有许多启示意义。

一、颜书钟王之法甚微

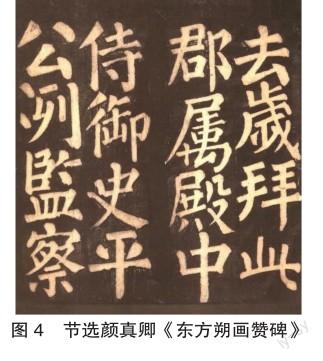

苏东坡大体上对颜真卿是十分赞赏的。颜书总体上结字宽博,中宫疏朗,外部收敛;用笔圆劲刚毅,朴中有华,拙中寓巧。通篇作品磅礴中还孕有雍容华贵的庙堂之气。在笔画上其起止两端、点画、折勾、翻转处多加顿挫,点画之间尽善尽美,华饰之美达到极致。后这样的特征被柳公权所學,其将这样的方式运用得更加完美。苏轼在《题颜鲁公画赞》中说道“颜鲁公平生写帖,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉比,而不失清远……非自得于书未易为言此也。”[1]在《书唐六氏家书后》中更甚“颜鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉魏晋宋以来风流,后之作者,殆难复措手。”[2]将颜真卿的书法与诗圣杜甫相提并论这即是很高的评价了。但苏轼却又在《书黄子思诗集后》写道“予尝论书,以为钟、王之迹,萧散简远,妙在笔画之外,至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师; 而钟、王之法益微”[3],其所说的鲁公之作“钟、王之法甚微”是对颜真卿字的一种委婉否定的说词,为何苏轼会说颜字“钟、王之法”甚少?

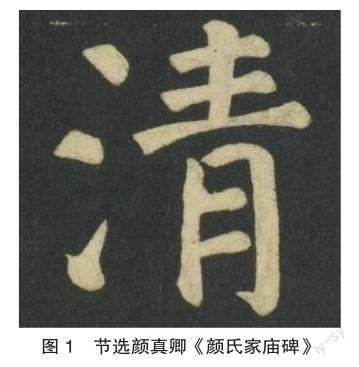

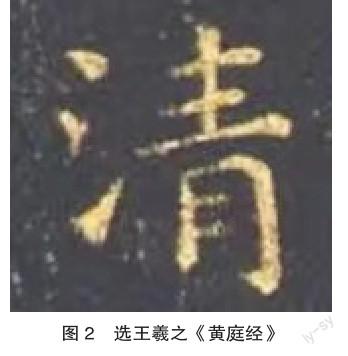

首先得知何为“钟、王之法”。先前所提颜书笔画之间的起收点画之间多有顿挫,装饰效果突出,法度森严,庙堂之气甚浓。故此颜书一派在用笔上与行书的衔接多有障碍。如《颜氏家庙碑》中的“清”字。我们先看到左边的三点水这个偏旁。

三点笔画饱满圆润且三者之间联系甚少,唯一可见的是第三点与右边“青”字短横的衔接。但这也并不是直接的衔接,是我们通过脑海中的想象,顺着点提的方向与横连起来,如同西方所说的异质同构,自动把那根断开的牵丝连起来。右半部的“青”,颜字每笔皆圆润饱满,顿挫明显,尤其是横画入锋、顿笔、提按、收笔一气呵成连贯自如。反观王字顺锋入纸笔画轻盈,之间神意相连,尤其是三点水部分点画之间跳跃灵动,前两点紧凑与第三笔点提拉开距离。董其昌曾提到“作书所最忌者,位置等均,且如一字之中,须有收有放,有精神相挽处”。这里的“精神相挽处”就是指笔画彼此衔接,这也正是王书的特征所在。颜书“清”除前者所述点提与横的意连以外,好像也很难发现笔画还有其他连贯衔接处。

自东晋、北朝楷书以来,唐代的楷书审美出现了明显的变化。楷书已出现华饰现象。何为华饰?华饰本为书史上各种官体文字演化至高峰阶段特有的美化倾向[4]。如中山王三器圆鼎中的篆字、秦代峄山刻石等都可为华饰现象的典型作品。颜书因其完美精致的笔画,使得其点画本身规律划、独立化,华饰现象尤为明显。其实这种现象在初唐褚遂良就有出现,薛稷更趋明显,点画顿挫清晰明显,至颜真卿柳公权之际华饰现象达到顶峰。相比较起来钟王一派更为清秀灵动,而颜字更为雍容端正不失贵气。米芾曾在《海岳名言》中提到“智永八面,已少钟法。丁道护、欧、虞笔始习,古法亡矣。”[5]也曾在《宝晋英光集.补遗》中提及颜派“大抵颜柳挑剔,为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣”,这“古法荡无遗矣”“古法亡矣”与苏轼的“钟、王之法益微”为一个意思。就是指笔画衔接出现障碍,“精神相挽处”相较钟、王一路减少,华饰意味增加。规律化、独立化的华饰现象改变了自晋楷成熟以来与行书笔法互通的用笔规律,同时这也正是“益微””亡矣”“荡无存”的实质。所以苏轼在《书黄子思诗集后》提出了否定的态度。

二、欧阳修儒德思想的熏陶

苏轼肯定颜真卿一派与一个人有很大的关系——欧阳修。北宋初期太祖赵匡胤不重文艺,其书法主要为晚唐五馀烈,随后掀起一股“趋时贵书”的风气,对书坛产生了极其消极的影响。文坛领袖欧阳修竭力举起理论武器,不断呼吁,试图重振古文,力排险怪“太学体”以振兴书学为己任。其编撰《集古录》并云:“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远。然后世不推此,但务于书,不知前日工书随与纸墨泯弃者不可胜数也。使鲁公书虽不佳,后世见者必宝也。”[6]欧阳修提出重道德修养问题,其参照系为儒学体系,而颜真卿、柳公权一个是忠臣烈士,一个为直言谏官,庙堂之气浓厚为儒家学者典型代表。故以欧阳修在伦理道德上是十分肯定颜柳一派楷书的。这种思想观点很大程度上影响了苏轼为主的宋四家,同时也成为其评判前代书家的主要标准[7]。苏轼也用这种标准评价了欧阳修的字,在苏轼文集《评杨氏所藏欧蔡帖》中说到“欧阳文忠公书,自是学者所共仪刑,庶几如见其人者。正使不工,犹当传宝,况其精勤敏妙,自成一家乎?”[8]。苏轼认为欧阳修之作,即使是看起来不大好的作品也应当为传宝,不疑有他,欧阳修无论是其文品还是其人品均修养之高,故苏轼认为即使是其不佳之作也是值得收藏的,同时这也是苏轼对欧阳修的一种认可。由此可推断苏轼对颜真卿之作的赞许肯定一部分原因就是来源于欧阳修重道德修养的思想。

苏轼在《题鲁公帖》中这样写道“观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书……吾观颜公书,未尝不想见其风采,其理与韩非窃斧之说无异。然人之字画工拙之外,盖皆有趣,亦有以见其为人邪正之粗云。”[9]苏轼观颜鲁公作品就如同见到其为人刚正不阿的样子,尽管辨证看单以貌取人或是以书取人太过绝对,但苏轼任然深受“以人论书”观念的影响。相似的言论还有“人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也……书有工拙,而君子小人之心不可乱也。”[10]经过欧阳修重视道德修养观念的铺垫,使得颜书一派在宋代颇受欢迎,诸多名家学书都以学颜书为先。与其说苏轼是跟随时代潮流学颜书,不如说是苏轼称赞其“变法出新意”①的革命意义。

苏轼在颜真卿楷书上最推崇《东方朔画赞碑》,其在《题颜鲁公画赞》中称赞“颜鲁公平生写帖,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉比,而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬而气韵良是,非自得于书未易为言此也”。他之所以中意颜鲁公的《东方朔画赞》是因其“清雄”来自于王羲之。他所说的“清雄”“清远”一类应与其所提出的“天工与清新”②类似。苏轼提倡作书要浑然天成,勿要矫揉造作,而颜真卿的《东方朔画赞碑》为其早期作品,碑文用笔清雄圆劲,结体展促方正,字里行间散发着蓬勃生机和昂扬斗志。《东方朔画赞碑》在苏轼看来其包含了晋人清新俊逸特点同时也是十分赞赏学习此碑,在苏轼《醉翁亭记》中就能看到其学颜楷书特点。

《东方朔画赞碑》中颜真卿虽结字方整,篇幅饱满,但是自组关系以及随意穿插的特点较为明显。苏轼显然也被这种自由的意气所吸引,有天趣又在情理之中。苏轼楷书《醉翁亭记》中虽是学鲁公之法,但其更主要的是学习鲁公之神。苏轼重视精神之气,其道“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”[11]苏轼学鲁公楷书不是全学,而是把握住一个度。我们可见苏轼《醉翁亭记》整体学鲁公之态,但其更多的是神似,其許多用笔习惯上还是捎带自己习惯笔意在。

在行草书上苏轼是十分推崇颜真卿的。其在《题鲁公草书》中写到“昨日……比公他书尤为奇特,信乎自然,动有姿态。乃知瓦注贤于黄金,虽公尤未也”[12],苏轼认为“信乎自然,动有姿态”最为重要,也是其一生所向往追求的目标。苏轼曾多临颜真卿《争座位稿》,并在后题“至於鲁公以锋势中正直抵苍颉,如锥画沙,如印印泥,扫尽汉晋媚习,自成一家”,他认为颜真卿字“锋势中正”字势如其人。《争座位稿》是颜真卿为维护大唐王朝威严的政治制度所写的一篇批评文章,颜公书写此篇时字里行间都充斥着凛冽的浩然正气,吐露出身为忠义之士的凛然正气。苏轼从鲁公书法体会到其人格魅力,也领悟到了“书出无意于佳乃佳”“无法之法”之要。其行书作品《黄州寒食帖》也正是如颜鲁公一般挥毫抒情,信手自然,动有姿态。当然苏轼所谓的“信手”以及先前所提的“无法”“无意”并不是单单的一层意思。其包含两个含义。一是法度应为我本人所用,自身把握好对法度的界限,不可拘泥于法,禁所天性,正所谓在前所提的“书出无意于佳乃佳”;二是要在“有法”的基础形成自由之态,并且这种自由之态非一朝一夕就能完成,是通过不断的积累,对法度有了一定了解把握住法与自由的度才能做到自由。正所谓其说“笔成冢,墨成池,不及羲之及献之;笔秃千管,墨磨万铤,不作张芝作索靖”[13],有了这样的积累辨证处理好“法”与“自由”的界限,才能真正做到“信乎自然,动有姿态”。

三、尚意时代,书出自然

尽管苏轼对颜真卿楷书《东方朔画赞碑》以及行书多有赞许,但并不意味着其对颜真卿的认可达到极致。后期颜真卿的楷书华饰效果厚重,点画之间多有刻板之迹,已不符合宋代尚意时代理念以及苏轼所神往的精神追求。

北宋直至赵匡义即位后才开始注重艺文复兴,文人待遇提高,从而促成了文人的自尊意识。故文人们追寻“意趣”,不愿蹈唐人覆辙,想跳出前人藩篱,又能拥有各自特点,便有了“己意”的审美取向。苏轼想要追求的审美理想是要“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,追求平淡天真能达到“觉来落笔不经意,神妙独到秋毫颠”的效果。苏轼在体会到学习唐人之法后的弊端以后其极力试图摆脱来自法度的束缚,其变得更加注重自我精神的表现和情感的迸发,追寻一种高度自由的创作心态。颜真卿楷书之作至其晚年己身风格已成熟之极,如《东方朔画赞碑》那般存有王右军书之影子的作品已尽然消失,留下的只剩规律化与形式化,已然超过了苏轼所求学古人法度的界限,已经不再符合其“书出自然”“无意于佳乃佳”的尚意理想追求。故此颜体一派法度森严规范化、规律化的书写并不能贴切苏轼这种追求新意平淡天真的审美了。

四、貌研容有颦,璧美何妨椭

余以为苏轼对颜鲁公既褒又贬的看法是十分明智的。看待一个书家或是一块碑、一个帖都应该用辩证的角度去看待。不能说我钟爱这个帖亦或这个碑就是“情人眼里出西施”它怎么看都是好看的,更甚是爱屋及乌,这一系列的碑刻、一系列的帖学都是完美无暇的。事实证明每一种风格都有其各自特色,如颜柳一派雄健钢筋,钟王一派俊逸潇洒,要是硬说那二者之间分个优劣,犹如拿西方古典油画艺术与抽象艺术进行比对,两个不同审美体系之间如何分出高下?苏轼学习颜真卿的法来创自身的意,取长补短、扬长避短最终人书俱老,终成一派。

自古以来专注一家的书家多为二流,他们学一家学到极致,但终难成就自身特色。如吴琚、米友人学米芾可谓以假乱真,朱德润学赵孟頫见赵家风范,但这只顾一家学说其在一流书家行列里也难留姓名。康有为极力扬碑抑帖其实是一种极端,即使其列举了不得不学碑的五个原因,在余看来皆不算正当缘由,若能细细品鉴,帖学与碑学一样有价值。苏轼言“貌研容有颦,璧美何妨椭”③,佳人容貌绮丽也应该容许有皱着眉头忧愁的时候;璧玉只要质地纯粹美绝,即使椭圆样式的又有何妨呢?这里表达出苏轼取消美丑对立,用个性代替美的标准的理念,就如法国雕塑家罗丹所说“在艺术里,具个性的便是美的”[14],苏轼看待颜真卿书是如此,看待百家书法也亦是如此。

五、结语

总体来说苏轼对颜真卿书既褒又贬主要有自身审美追求以及在欧阳修影响下以道德修养评判书家字好坏与否的两个主要原因。苏轼赞赏颜真卿为人正直,刚正不阿,用笔中锋外拓结体,一改前朝妍媚流俗之气,特别是苏轼从其行草书中获益最深。但颜楷直至后期模式化、规律化的华饰现象太多,丢失苏轼“书出无意于佳乃佳”的理想追求,故此提出委婉批评。如今我们学书亦是如此,勿要紧抓一家之法埋头苦练,辩证看待百家,勤于思考,取长补短形成自己独特的个性才是学书的重要方法。

注释:

①原句为“颜公变法出新意,细筋入骨如秋鹰”出自苏轼七言古诗《孙莘老求墨妙亭诗》.

②原句为“书画本一律,天工与清新”出自苏轼书鄢陵王主簿所画折枝二首(其一).③出自苏轼诗《和子由论书》.

参考文献:

[1][8][9][12]苏轼.东坡题跋(卷之四)[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016.

[2]崔尔平,选编.历代书法论文选编[M].上海:上海书画出版社,2015.

[3]苏轼.东坡题跋(卷之二)[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016.

[4]黄惇,金丹,朱爱娣,等.中国书法史[M].沈阳:辽宁美术出版社,2001.

[5][10][11][13]华东师范大学古籍整理研究室选编.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2014.

[6]欧阳修.欧阳文忠公文集·卷一百二十九·世人作肥字说[M].北京:国家图书馆出版社,2019.

[7]曹宝麟,编著.中国书法史宋辽金卷[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2009.

[14]熊秉明,著.中国书法理论体系[M].北京:人民美术出版社,2016.

作者简介:侯心雨(2000—),女 ,广西桂林人,在读研究生,四川美术学院,研究方向为书法篆刻。