高速列车客室内呼吸道飞沫传输规律的数值模拟研究

徐任泽,伍钒,刘欢,钱博森

(1. 中南大学 交通运输工程学院,轨道交通安全教育部重点实验室,湖南 长沙,410075;2. 中南大学 轨道交通安全关键技术国际合作联合实验室,湖南 长沙,410075;3. 中南大学 轨道交通列车安全保障技术国家地方联合工程研究中心,湖南 长沙,410075;4. 中南大学 湘雅三医院,湖南 长沙,410013)

过去几十年中,诸如肺结核、流感、埃博拉等呼吸道传染性疾病一直威胁公共健康安全。随着时间推移,全球范围内的感染人数仍急剧上升,公共健康安全问题并没有得到有效解决。空气传播和接触传播是呼吸道传染性疾病传播的主要途径[1],患者通过不同的呼吸活动(说话、咳嗽、喷嚏)释放出大量携带病原体的飞沫(飞沫核),这些飞沫(飞沫核)易悬浮在空气中或者沉积在墙面上,致使人体暴露在含有病原体的公共环境中[2]。伴随着城市化进程的加快,世界各国对轨道交通的需求急速上升。高速列车因其具有舒适性好、运行速度快、覆盖范围广等优点而受到青睐[3-4],尤其是对于发展中国家,高速列车的重要性更加突出。例如,在每年重要节日时,列车内的乘客密度都会达到顶峰。然而,运营列车是一个高度封闭和拥挤的室内空间,这可能会进一步加剧呼吸道传染病交叉感染现象[5]。因此,需要迫切研究高速列车客室内飞沫的流动特征,为设计有效的通风策略提供依据,这对于轨道交通持续发展和乘员健康安全极为关键。

迄今为止,许多学者通过理论分析[6-7]、数值模拟[8-10]和试验[11-12]等方法研究了飞沫在不同环境下的扩散特征。YAMAKAWA 等[13]研究了携带病原体飞沫在教室中的长期扩散过程,并考虑病原体的衰减性,发现教室中的社交距离应大于建议值(2.0 m)的2倍以上。YAN等[14]发现咳嗽气流和人体热量均会显著增加飞沫在空气中的停留时间和移动距离,这导致高占用率的室内空间中人员被感染的风险性急剧增加。YANG等[15]通过数值模拟方法研究了室外环境条件对飞沫扩散的影响,发现室外风速和相对湿度增加会导致飞沫沉降到地面的数量明显上升。QIAN等[12]以N2O示踪气体代替飞沫核,研究了3 种室内通风方案(混合、向下和置换通风)下飞沫核的扩散特性,发现与其他2种通风方案相比,置换通风方案更容易导致呼出的飞沫核聚集在局部空间中。总体而言,人们对医院、房间、飞机等常规环境中的飞沫或者示踪气体扩散规律进行了大量研究,而对高速列车内的飞沫流动特征以及通风策略研究较少。为了深入研究高速列车客室内多场(速度、温度等)耦合作用下飞沫的空间运动特性,本文作者在高还原度的客室内部空间中建立飞沫运动、扩散的数值模拟方法,分析释放位置、初始粒径和初始速度等因素对客室中飞沫传播过程的影响。构建适用于列车客室流场与飞沫耦合运动的数值模拟方法,揭示不同边界条件下飞沫的扩散规律,以便为降低客室内呼吸道传染性疾病传播和交叉感染风险提供参考。

1 客室内飞沫运动特性的数值模拟方法

1.1 主要假设

为模拟飞沫在高速列车客室内部空间中的传输过程,进行如下假设:1) 高速列车客室的气密性良好,不考虑室内的渗风、漏风等;2) 飞沫颗粒之间不发生凝并、破碎现象;3) 飞沫颗粒在整个运动和蒸发过程中均保持球形;4) 仅考虑人体口腔产生的飞沫,即乘客口部为飞沫的喷射出口;5) 数值模拟中飞沫受力只考虑对其运动起主导作用的重力、气动阻力、热泳力以及气动升力,忽略其他作用力[14-15];6) 人体衣服和客室材料具有高度的吸附性,当飞沫接触到人体或者客室表面时,出现完全沉积现象,此时,停止该飞沫的追踪计算。

1.2 几何模型、边界条件及网格设置

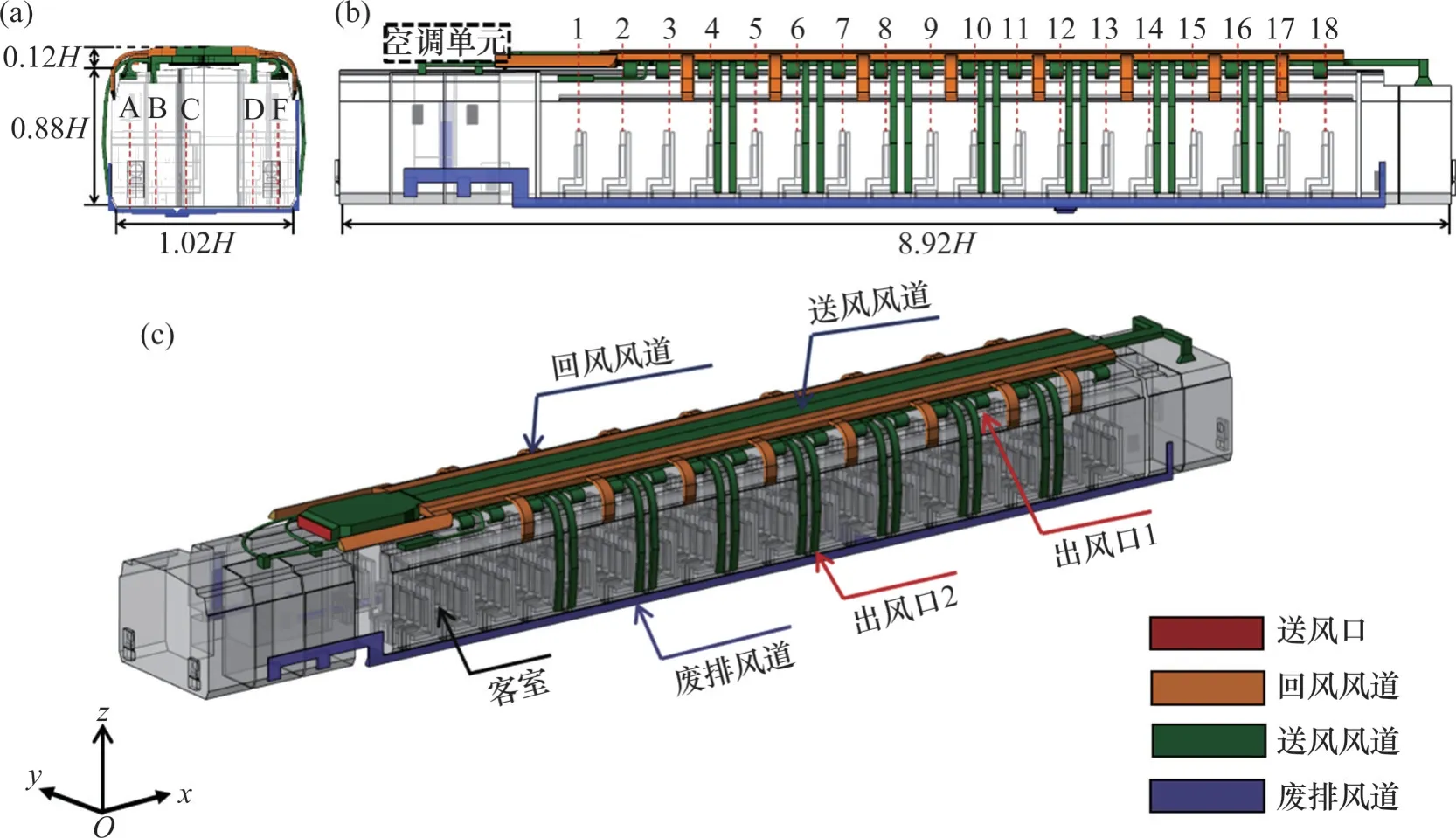

以某型号高速列车中间车为研究对象,采用比例为1∶1 的计算模型。该模型由客室乘坐区域、两端连廊和完整的风道系统等构成,未建立空调单元的实际模型[16-18]。计算模型的主要几何参数和结构分布如图1(a)和图1(b)所示,其中,H为包含风道结构在内的列车高度(H=2.78 m),列车总长为8.92H,宽度为1.02H。列车的风道系统由送风道、回风道和废排风道组成,在图1(c)中用不同的颜色标记风道系统各部分的构成。经过空调单元处理的空气通过送风管道从2 种不同类型的出风口(第一种类型的出风口位于行李架上方,第二种类型的出风口位于座椅下方)进入客室中,客室中的部分空气通过回风管道被吸入到空调单元混合腔,然后与来自外界环境的新风混合,而其余部分的空气则通过废排风道直接排放到外界环境中。此外,根据GB 10000—1988 标准[19],在5(列数)×18(行数)个座位上建立乘客坐姿模型(图1(b)中数字1~18 为座位序号),该模型的适用性已在文献[17]中得到验证。

图1 通风系统和客室几何结构Fig.1 Geometric models of ventilation system and passenger compartment

在客室流场边界条件方面,将送风口、回风出口以及废排出口设置为体积流量边界,总送风量为4 800 m3/h,回风量为3 000 m3/h,其余风量从废排出口流出。以夏季作为列车运行环境(外环境温度为35 ℃),空调送风温度为12 ℃,送风湿度为70%。客室侧壁设置为对流换热边界,对应的隔热系数(K)为1.15 W·m-2·K-1。此外,在模拟中还考虑乘客热量的影响,将36.5 ℃的温度热源应用于乘客表面[17]。在飞沫污染物边界条件方面,将乘客口部看作1个面射流源,人体从口部呼出的飞沫污染物为连续相(空气)和离散相(飞沫)的混合物,借鉴目前已得到充分验证的飞沫组分模拟方法,将人体呼吸道飞沫假设为由98.2%的水和1.8%的非挥发性组成的固体化合物[20]。由于飞沫颗粒与空气流之间存在热量和质量传递过程,因此,飞沫从人体释放后立即进行蒸发,当其粒径不再变化时,即表明飞沫蒸发过程完成,将以固态颗粒物的形式继续在客室流场中运动。在每个计算工况中共释放15 000 个粒子模拟飞沫污染物的运动,15 000个粒子能有效降低由粒子数量导致的飞沫空间分布的差异性问题[21]。另外,为了精确地捕捉到客室流场变化和飞沫动力学特征,时间步长设置为0.001 s,每个计算工况的总模拟时间为15 s。

本研究采用四面体的非结构化网格对模型的几何结构进行离散化,车身的基础网格边长为40 mm,风道区域的参考网格边长为3.0 mm,并在速度梯度较大的人体周围区域以及风道结构设置了加密的附面层。而对于速度梯度变化较小的区域(例如行李架附近),由于相关物理信息变化平稳,网格数量可以适当减少。同时,建立了3种不同数量的网格来进行网格无关性测试,3套网格的总数量分别为5 200万个(细网格)、4 100万个(中网格)和2 700 万(粗网格)个。当网格数量达到4 100万个时,客室流场计算结果的偏差小于1%。因此,为了节省存储空间和提高计算效率,后续计算工况中将采用中等网格。

1.3 数值计算模型

客室流场由空气和飞沫组成,本研究采用基于Eulerian-Lagrangian 方法的离散相模型进行数值模拟,空气被设置为连续相,而飞沫被定义为离散相。在空气构成的连续相方面,高速列车客室的空气流马赫数小于0.3[18],因此,选择incompressible Navier-Stokes equations 作为流场的控制方程。Large eddy simulation(LES) and Reynolds average Navier-Stokes(RANS) turbulence models 是2种常见的计算模型。LES 模型的计算周期较长[5],而RANS 模型计算效率高、鲁棒性强以及可靠性强,并广泛应用于各种工程研究[16,22-23]。所以,本文采用RNGk-ε模型模拟高速列车客室内部的气流组织。SIMPLE算法用于速度-压力耦合,而k和ε方程采用second-order upwind scheme 进行离散以提高计算精度。在离散相方面,采用拉格朗日方法计算飞沫的释放过程,可以准确捕捉到不同流场条件下飞沫的运动轨迹。

2 数值计算结果验证

为了验证本文数值模拟方法的准确性,将计算结果与相关文献中的飞沫蒸发和运动距离进行对比[6-7,14]。具体而言,在CFD 模拟中进行相同的设置(如几何模型和环境条件等)。人体位于空气流速为0 m/s 的空间中,以10 m/s 的速度从人体嘴部释放飞沫,嘴部的有效直径为2 cm(目的是为了保持飞沫粒子的雷诺数相同)。在90%湿度和25 ℃恒温的环境中分别模拟2 种典型初始粒径dp0(10 μm和100 μm)飞沫的动态过程,时间步长为0.001 s。图2(a)所示为飞沫粒径随时间的变化曲线,并与WEI 等[6]以及YAN 等[14]的研究结果进行比较,计算结果与文献[6, 14]报道结果基本一致,从而验证了本文使用的蒸发模型的准确性。此外,本文还模拟了粒径为100 μm 的飞沫在咳嗽射流作用下的扩散特性,并与LIU等[7]的研究结果进行对比。图2(b)中黑色虚线为咳嗽射流边界,黑色点为文献中理论计算结果,红色点为本文数值计算结果,发现本文的数值模拟方法可以很好地预测大部分飞沫的扩散距离,部分误差是湍流影响下飞沫运动的随机性造成的。

图2 飞沫蒸发模型和扩散模型的验证Fig. 2 Validation of droplet evaporation and dispersion

总体而言,本研究的模拟结果基本准确,湍流条件下的飞沫扩散和蒸发模型是有效的,并应用于后续的客室环境分析。在客室内流场模拟方面,本文的研究方法已在实车试验中得到了验证[16-18]。因此,本文所建立的数值计算方法可以有效地模拟客室气流组织与飞沫的两相耦合运动过程。

3 客室内飞沫传输特征分析

3.1 客室流场分析

为了得到列车客室内部流场特征,选取客室典型位置的横截面,包括送风出口截面(行李架上方以及座椅下方,具体位置可见图1(c))和回风入口截面,各横截面上的速度流场分布如图3 所示。当客室中间过道的气流向下运动时,逐渐往两侧壁面扩散,而两侧壁面的气流从客室顶部往中间过道运动,从而在乘客前面形成2个涡流。客室左右两侧的速度流场均高度对称,各位置局部流场存在差异的主要原因在于:1) 图3(b)中座椅下方的送风出口会导致客室底部区域形成2个更加明显的涡流;2) 图3(c)中回风入口使得客室左右两侧的涡流中心在垂向上移动到更高位置。

图3 客室内部空间中各横截面上的速度和流线分布Fig. 3 Velocity distribution and streamlines of different locations in passenger compartment

3.2 释放位置对飞沫扩散的影响

为了分析释放位置对客室内飞沫颗粒流动的影响,分别选取3个位置作为飞沫释放源。在纵向方向上(x方向,即车长方向),以座位3C 和座位7C 作为飞沫释放源,而在横向方向上(y方向,即车宽方向),以过道两侧的座位3C 和座位3D 作为飞沫释放源。每个计算工况仅1 名乘客释放飞沫,假设飞沫初始速度为10 m/s(近似于咳嗽的平均气流速度),持续时间为0.5 s[7],释放的飞沫初始粒径为50 μm。

由于每次从乘客口部释放的飞沫粒子数量较多,各粒子的流动状态(如蒸发过程、位移特征以及各个方向上的最大传输距离等)可能出现差异。根据LI 等[24]的研究成果,本文以粒子蒸发时间、运动距离的中位数来表征飞沫群的整体运动状态。

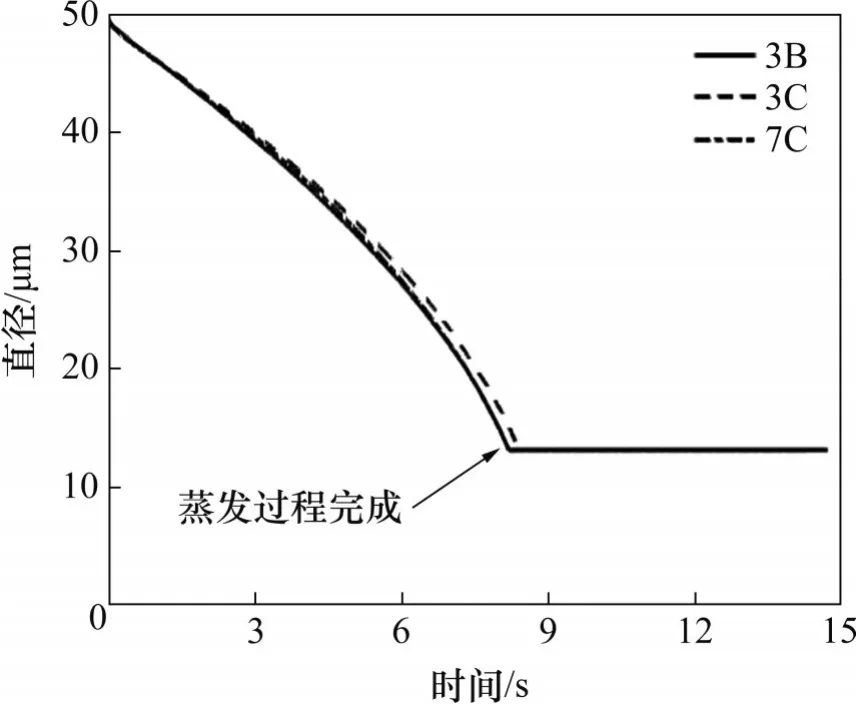

不同位置释放的飞沫蒸发过程的影响如图4所示。从图4 可见:随着飞沫在空气中的运动时间(0~8 s)增加,其粒径减小的速率增大;8.0~8.5 s时,各位置释放的飞沫蒸发完成时间接近,这种略微差异是客室流场的不均匀性所致。

图4 释放位置对飞沫蒸发过程的影响Fig. 4 Effect of release location on evaporation of droplet

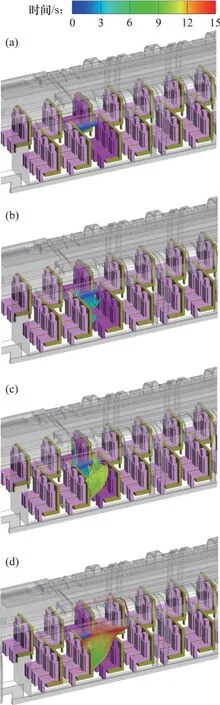

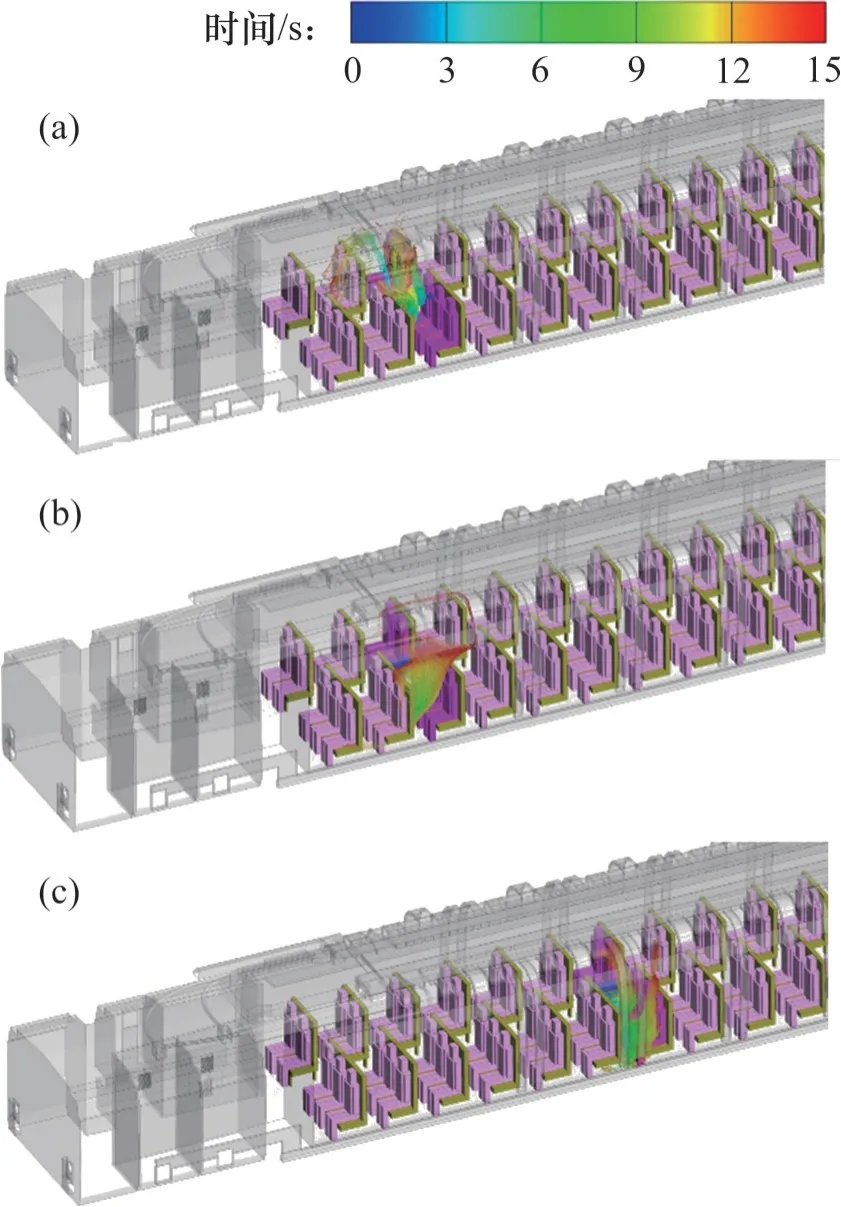

客室内飞沫的传播轨迹随时间的变化如图5所示。释放位置为座位3C,飞沫颗粒表面颜色对应它们在空气中的运动时间(既从人体释放后的运动时间)。从图5可见:在前1 s内,乘客释放的飞沫主要沿纵向传播,飞沫的沉降运动相对不明显(图5(a)),这是由于咳嗽气流增加了飞沫的初始速度,因此,在运动初始阶段,重力和来自周围流场的气动力对飞沫传输的影响很小。然而,当飞沫进一步扩散和蒸发时,来自周围流场的气动力将对飞沫运动起主导作用,中间过道的向下气流导致座位3C释放的飞沫加速沉降(图5(b))。随着客室内部流场对飞沫传播的进一步作用,座位3C 释放的飞沫群出现了2个不同的扩散趋势,一部分飞沫继续以下降方式运动,而另一部分飞沫则跟随周围气流向上运动(图5(c))。并且当运动时间达到15 s时,约5.8%的飞沫流入回风管道中(图5(d)),这部分飞沫可以通过空调单元和送风管道再次进入客室各区域中,从而威胁乘员健康。

图5 客室内飞沫传播轨迹随时间的变化过程Fig. 5 Transmission processes of droplets in the passenger compartment

客室内不同位置释放的飞沫扩散过程如图6所示,可见各位置释放的飞沫几乎都分布在周围的局部空间中。造成该现象的原因是:一方面,风道系统采用“分散式”回风方式,客室内各回风入口均匀分布在座位上方的行李架附近,减小了客室气流的纵向流动;另一方面,飞沫在扩散过程时,蒸发导致重力作用减小,飞沫周围的客室气流开始主导其运动状态,最终致使大部分飞沫在周围的局部空间中流动。

图6 客室内不同位置(座位)释放的飞沫扩散过程Fig.6 Dispersion of droplets released from different locations(seats) in passenger compartment

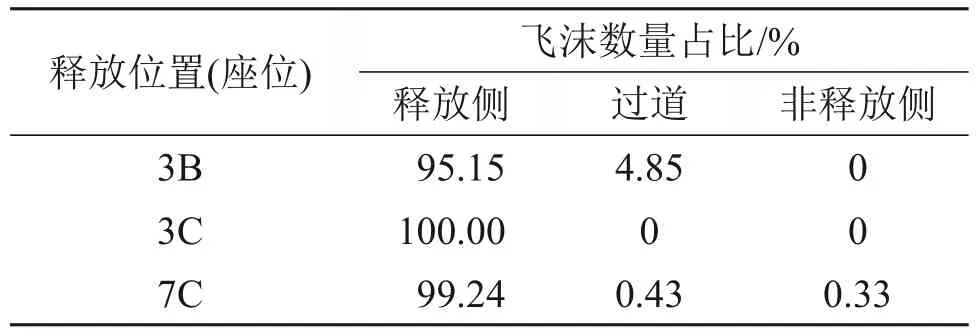

为了进一步研究飞沫群在释放之后的整体扩散特性,对飞沫的轨迹长度(L)和位移距离(D)的比值进行比较,发现约88%的飞沫的L/D大于2.0,这表明大部分飞沫在乘客附近循环运动,不会以长距离输运方式远离乘客。不同位置释放的飞沫在客室内部空间中的数量占比见表1。据表1 可将客室内部空间在横向上划分为3个区域,即粒子释放侧的座位区域、中间过道区域以及非粒子释放侧的座位区域。非释放侧区域和过道区域内粒子数量之和的最高占比仅为4.85%,因此,大多数飞沫在释放侧一端流动,极少部分粒子会流动到过道以及非释放侧区域。综合上述粒子轨迹以及空间数量分布特征,可以认为呼吸道飞沫主要以局部循环流动方式在该类型高速列车客室中运动。

表1 不同位置释放的飞沫在客室内部空间中的数量占比Table 1 The proportion of droplets distribution in the passenger compartment

3.3 初始粒径对飞沫运动的影响

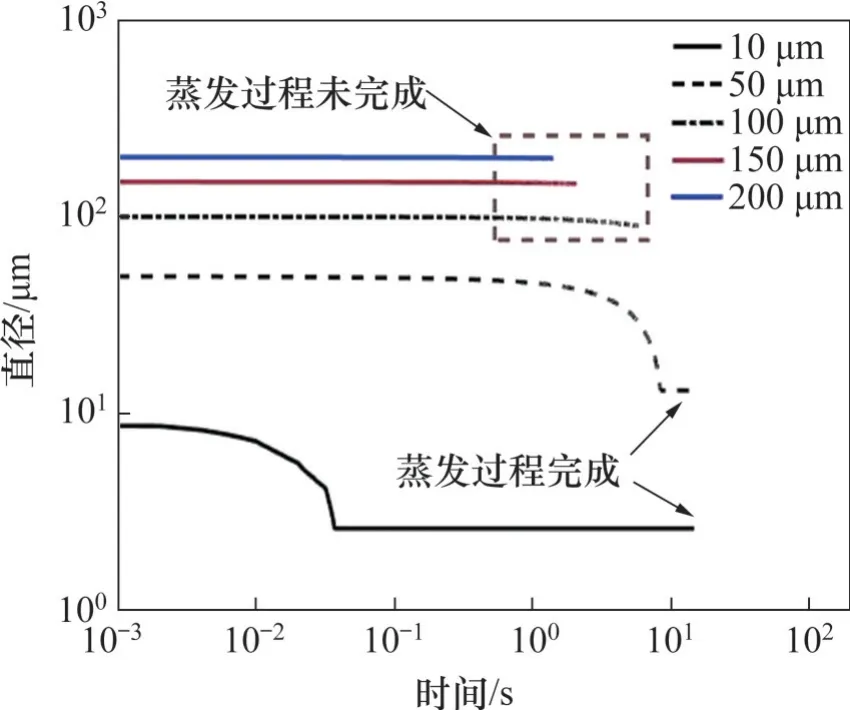

飞沫初始粒径与飞沫所受重力直接相关,在不同重力作用下,飞沫运动轨迹截然不同,因此,初始粒径是影响飞沫传输规律的重要因素。本节采用普遍关注的粒径(10、50、100、150 和200 µm)进行研究。不同初始粒径的飞沫在咳嗽射流作用下从座位3C 释放,其粒径随时间的变化过程如图7所示。从图7可见:小粒径(10 µm)飞沫经历极为快速的蒸发过程(0.1 s 内),而中等粒径(50 µm)飞沫则需8.5 s 左右完成蒸发过程,这表明小、中粒径飞沫能被上升气流(人体热羽流和客室气流)带入乘客呼吸区域,从而导致乘员感染风险显著增加;而在更大的重力荷载作用下,大粒径(大于100 µm)飞沫转变为飞沫核前就会沉积在乘客和客室表面,表现出完全不同的蒸发特征,并且其减小的粒径不足初始粒径的15%。

图7 不同初始粒径飞沫的蒸发时间曲线Fig. 7 Variation of droplet diameter with different initial sizes

为了反映不同初始粒径飞沫的沉降特性,研究客室内部空间中的飞沫运动轨迹,如图8 所示。从图8可见:对于初始粒径小于50 µm的飞沫在经历蒸发过程后,大部分飞沫会跟随气流聚集在乘客腿部高度以上的区域;而对于粒径大于100 µm的飞沫,客室通风气流失去了主导作用。不同初始粒径的飞沫在垂向方向上的移动过程如图9 所示,以乘客口部中心为相对坐标系的原点(乘客口部与客室地板之间的垂直距离为1.1 m)。从图9可见:小粒径飞沫和中等粒径飞沫在垂向上的位移特征相似,在同样的时间内,位移方式均为先下降再上升,位移方式改变的时刻发生在第3 秒左右,这是因为飞沫在横向上是往靠近释放侧一端的车壁运动,从而更接近乘客前方涡流的上升侧(图3);大部分小、中粒径飞沫长时间悬浮在乘客口部上方区域,其上升距离能够达到0.6 m 以上,这表明乘客口部上方区域是病原体飞沫空气传播的高危区域。然而,当飞沫初始粒径大于100 µm时,重力作用主导飞沫的传输过程,客室通风气流的影响下降十分明显,大粒径飞沫无上升过程且快速(6 s内)沉积在乘客和座椅表面,导致病原体聚集,接触感染的风险增加。

图8 客室内不同初始粒径飞沫的运动过程Fig.8 Dispersion processes of droplets with different initial diameters

图9 不同初始粒径飞沫随时间变化的垂向位移Fig.9 Vertical traveling displacement of droplet group with different initial diameters with time

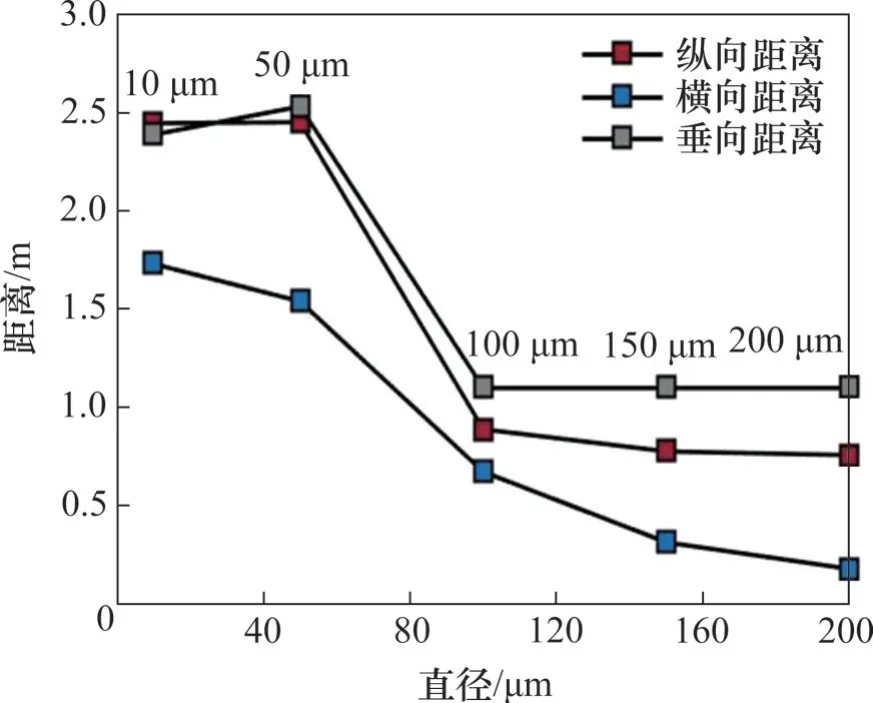

沉降特性对飞沫在客室中的传播时间产生较大影响。飞沫在客室中的最大传输距离如图10 所示。从图10 可见:小粒径飞沫和中等粒径飞沫在三维方向(纵向、横向、垂向)上的最大移动距离较接近,这是因为小、中等粒径飞沫的扩散特征与客室气流流动特征相似。大粒径飞沫在纵向上的移动距离主要是由咳嗽气流以及自身惯性所致,其最大移动距离为0.8 m左右,与前后相邻座位之间的距离相近。而在横向上,当初始粒径从10 µm增加到200 µm 时,飞沫在空气中的运动时间急剧减小(从15 s 下降到1.8 s,图7),导致飞沫在横向上的最大运动距离从1.73 m 下降到0.18 m。此外,由于大粒径飞沫的重力作用大于客室通风气流作用,大粒径飞沫在垂向上仅存在下降过程。因此,大粒径飞沫垂向上的最大移动距离(1.1 m)等于乘客嘴部到地板之间的垂直距离。

图10 客室内不同初始粒径的最大传输距离Fig.10 The maximum traveling distance of droplets with different initial diameters

3.4 初始速度对飞沫分布的影响

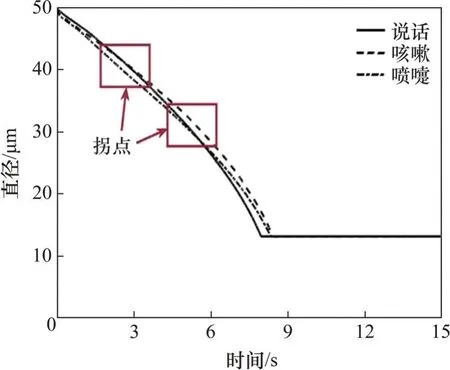

根据已有研究成果[2,7],本文假设人体不同呼吸活动(说话、咳嗽、喷嚏)释放的气流分别为1.0、10 和和20 m/s 的稳定射流。不同呼吸方式对飞沫蒸发过程的影响如图11 所示,飞沫初始直径为50 µm,其释放位置为座位3C。从图11 可见:在前2.4 s 内,当人体呼出气流速度越快时,飞沫蒸发速率越大。这是因为更大的相对速度加速了飞沫和周围空气的传热传质过程。然而,在后续的运动时间内,乘员以说话方式释放的飞沫蒸发速率均比其他2种呼吸方式的飞沫蒸发速率大,飞沫蒸发曲线出现了2个拐点。导致该现象的主要原因是乘员以说话方式释放的飞沫在人体附近区域运动,人体热效应导致其局部空间温度高于客室其他区域温度(送风温度为12 ℃),从而减少了飞沫蒸发完成的时间。

图11 不同呼吸活动下飞沫蒸发过程的时间变化曲线Fig.11 Variation curves of droplet evaporation processes with time under different respiratory activities

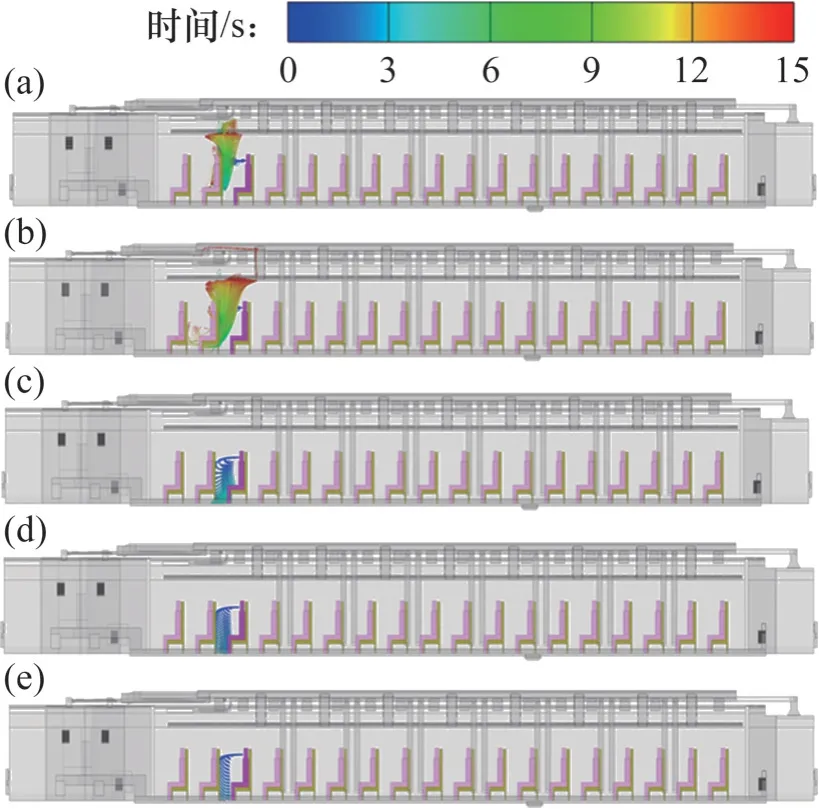

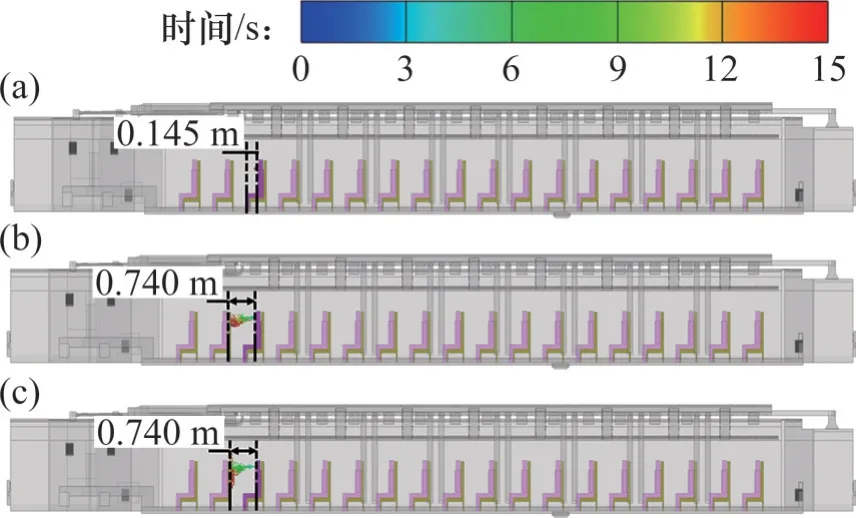

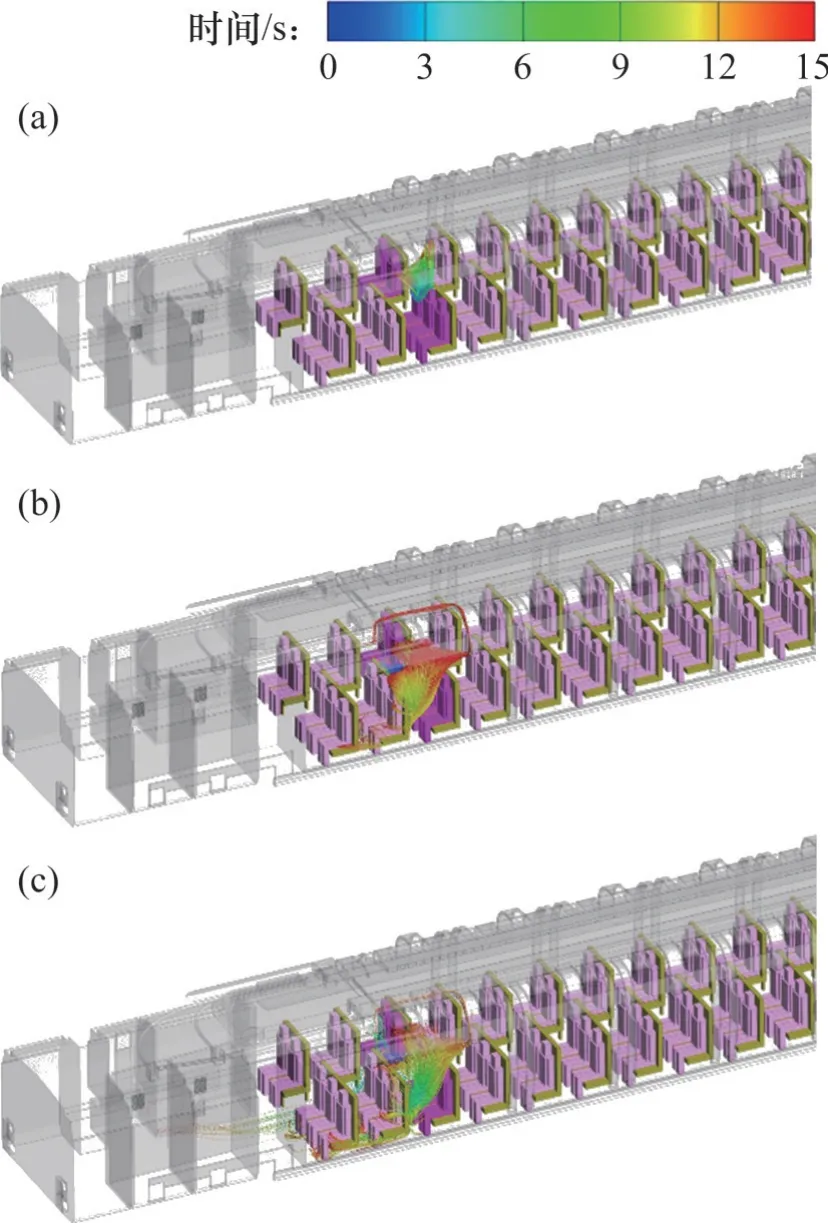

初始阶段下人体呼出气流对飞沫传输的影响如图12所示。从图12可见飞沫以较低速度(1.0 m/s)被释放时,飞沫聚集在乘客口部前方的0.15 m内;随着释放速度进一步增大,飞沫向释放位置前方的座椅靠近,其纵向上的运动距离可以达到0.740 m;而当乘客以喷嚏方式释放出气流和飞沫时,受到释放位置前方座椅表面的限制和客室通风气流的影响,乘客喷嚏释放的射流效应减弱,导致一部分飞沫向人体高度以下的空间运动。15 s内不同初始速度的飞沫在客室内部空间中的扩散轨迹如图13所示。从图13 可见:整体上看,当乘员以1.0 m/s(说话)释放出飞沫时,飞沫向前传播的距离较短,易受到客室局部气流的影响,飞沫主要在乘客口部上方空间中运动;而当飞沫初始速度达到20 m/s(咳嗽)时,飞沫在人体高度以下的纵向传播距离明显增加,这表明人体呼吸活动释放的气流速度越大,会加剧携带病原体飞沫在客室内部空间中的扩散范围。

图12 1 s内不同呼吸活动对飞沫传输过程的影响Fig. 12 Effect of respiratory activity on droplets’transmission during 1 s

图13 15 s内不同呼吸活动所释放的飞沫扩散轨迹Fig.13 Dispersion of droplets released by different respiratory activities within 15 s

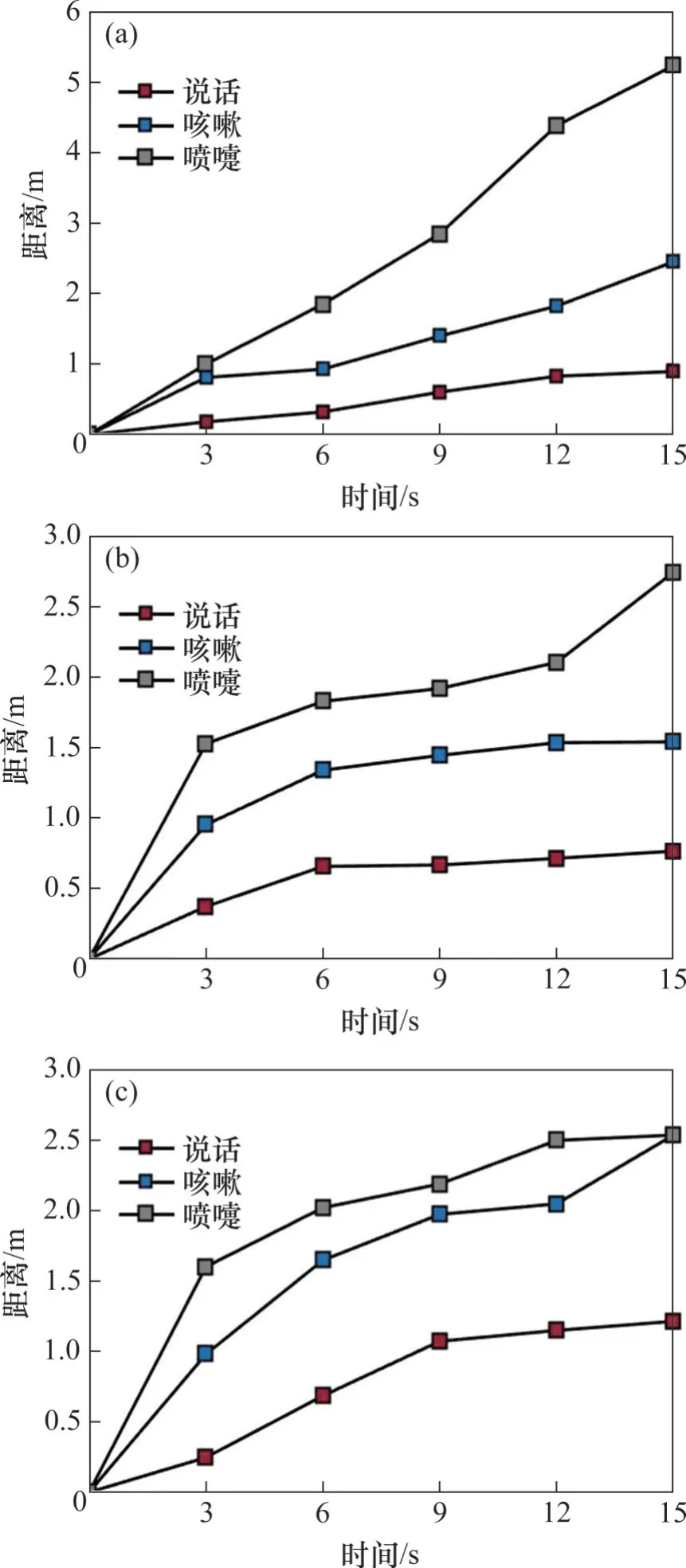

呼吸活动对飞沫最大传输距离的影响如14 所示。从图14 可见:在运动初始阶段,人体呼吸活动释放的气流速度对呼吸道飞沫传输速度有明显影响,特别是纵向方向上;而在6 s 后,咳嗽和喷嚏的射流效应明显减弱,飞沫传输速度主要受到客室通风气流的影响;而在15 s时,随着人体呼吸活动释放的气流速度从1.0 m/s(说话)增加到20 m/s(咳嗽),飞沫纵向移动的最大距离从0.89 m提高到5.23 m,横向移动的最大距离从0.76 m提高到2.73 m,垂向移动的最大距离从1.21 m 提高到2.53 m。因此,相比于说话方式,喷嚏能够导致飞沫在三维(纵向、横向和垂向)方向上的最大移动距离分别增加4.87、2.59和1.09倍。

图14 呼吸活动对飞沫最大传输距离的影响Fig.14 Effect of respiratory activity on the maximum transmission distance of droplet

4 结论

1) 在送风系统、客室内部结构以及乘客热量的共同作用下,客室流场会产生轻微的不均匀特征,导致不同位置释放的飞沫蒸发速率存在差异。

2) 对于本研究所涉及的高速列车结构,各位置释放的飞沫在客室内主要以局部循环运动为主。在客室两侧分布的座位中,由于客室流场具有良好的对称性,大多数飞沫分布在释放者一侧的空间中(数量占比超过95%)。建议客室每排座位的左右侧均只开放1个座位,这样可减少呼吸道传染性疾病交叉感染风险。

3) 由于重力效应,大粒径(大于100 µm)飞沫未完全蒸发就沉积在物体表面,而小粒径(10 µm)飞沫则由于蒸发速率快(蒸发完成时间小于0.1 s),长时间内跟随客室气流一起运动。因此,与大粒径飞沫相比,小粒径飞沫的悬浮时间和扩散范围均更大,从而导致病原体飞沫空气传播的感染风险更高。

4) 人体呼吸方式产生的气流速度对飞沫传播特性有很大影响。相比于说话释放的飞沫传播范围(纵向、横向、垂向的最大移动距离分别为0.89、0.76和1.21 m),喷嚏方式由于其强烈的射流效应,导致飞沫在三维(纵向、横向和垂向)方向上的最大移动距离分别增加了4.87、2.59以及1.09倍。