信访还是信法:新时代基层信访法治化的困境呈现、情境逻辑和路径构建

曹海军 梁赛

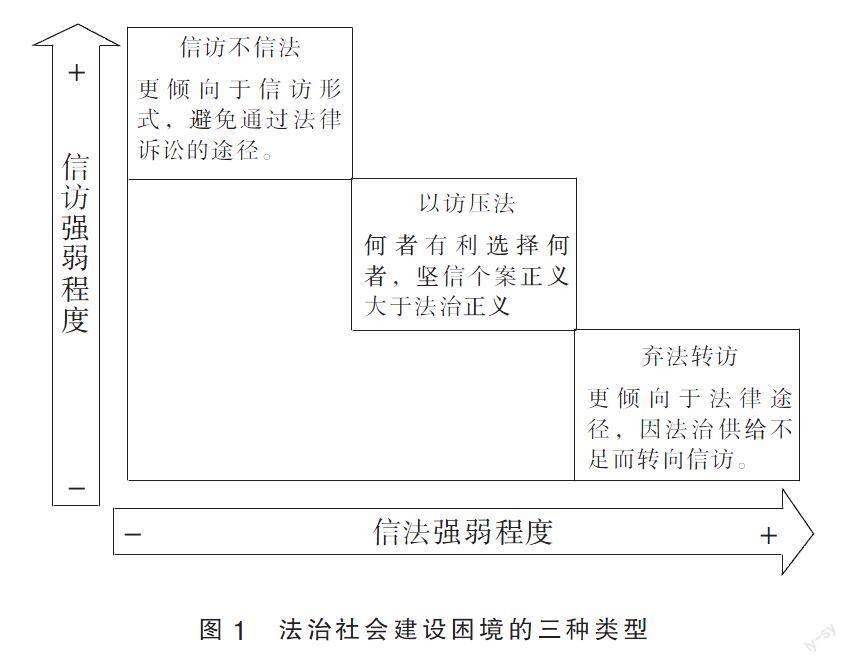

摘要:党的二十大报告首次将信访纳入“国家安全”的范畴,并将其作为党和国家机构改革的重点领域之一,凸显了信访工作的极端重要性。基层信访法治化建设是信访沿革的必然趋势,“信访不信法”“以访压法”“弃法转访”是基层信访突出存在的三个法治化困境。情境互动论是探究其深层次困境逻辑的理论支撑,也是对信访场域互动和博弈形式的反映,身份情境、形象情境、叙事情境是三个主要解构维度。基层信访法治化建设应聚焦在以协同治理强化身份认同、以群众路线推动形象叠加、以“五治融合”丰富叙事空间这三个方面。

关键词:基层信访;信访法治化;情境互动理论

中图分类号:D632 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2023)03-0072-12

信访是中国特色社会主义民主政治制度的有益补充,也是党和政府联系群众的重要渠道。在“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务” [1]的情况下,2022年10月召开的党的二十大首次将信访纳入“国家安全”的范畴,2023年3月中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》将原来由国务院办公厅管理的国家信访局调整为国务院直属机构,表明了做好新时代信访工作的极端重要性。自1963年毛泽东亲笔批示“枫桥经验”以及2003年时任浙江省委书记的习近平同志明确提出要充分珍惜、大力推广和不断创新“枫桥经验”以来,整整60年的实踐与探索以及整整20年的坚持与发展,使新时代“枫桥经验”成为信访工作的有力抓手。这凸显了基层信访在信访系统中的基础性、支撑性的地位和作用,要“坚持和发展新时代‘枫桥经验,积极协调处理化解发生在当地的信访事项和矛盾纠纷,努力做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”[2]。法治化困境是信访工作尤其是基层信访工作的梗阻性难题。2022年4月中共中央、国务院印发的新版《信访工作条例》明确指出,“研究信访制度改革和信访法治化建设重大问题和事项”是中央信访工作联席会议的七大职责之一,“将信访纳入法治化轨道,依法维护群众权益、规范信访秩序”是信访工作的五大原则之一。而在2020年12月中共中央印发的《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》以及2021年8月中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》等文件中也都明确提出,要“完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,努力将矛盾纠纷化解在基层”[3],“健全社会矛盾纠纷行政预防调处化解体系,不断促进社会公平正义”[4],这些都从不同程度表明法治化建设对于基层信访工作的重大意义。

信访是基层人民群众向党和政府反映情况、表达诉求、提出建议的重要途径,也是以权利救济和兜底等形式依法依规化解基层矛盾纠纷和解决“法治剩余问题”的有力保证。毛泽东在中华人民共和国成立初期便指出:“必须重视人民的通信,要给人民来信以恰当的处理,满足群众的正当要求”[5]。新版《信访工作条例》强调加强法治化建设,既是对1951年国家政务院在明确信访工作制度时提出涉及民、刑事诉讼的案件转到法院[6]及2014年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于依法处理涉法涉诉信访问题的意见》“实行诉讼与信访分离制度”[7]等要求的再次重申,也是对信访工作长期面临的基层人民群众将涉法涉讼问题寄望于通过信访途径解决的现实形势的具体关切,“涉法涉诉信访占比不断提高,2019年以来已超过60%”[8]。中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局“两个大局”的交织、激荡造成新矛盾、新风险的涌现与叠加,“改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、治国理政考验之大都前所未有”[9],群众信访诉求更加多样化,信访总量呈现高位运行的态势。在这种情况下,模糊诉讼与信访边界以及信“访”而不信“法”的现象不仅对信访工作带来不利影响,也成为法治国家、法治政府和法治社会建设的一大挑战,加剧了基层矛盾纠纷的合法化与合规化的化解难度,对社会秩序的正常管理、对司法权威的塑造、对社会主义法治国家的建立均带来了严重的危害[10],迫切需要重视。基层信访的法治化困境是什么、为什么以及基层信访的法治化建设应当怎么做是值得重视的突出问题。美国社会学家欧文·戈夫曼的情境互动论为探究信访法治化建设困境背后的逻辑提供了一种理论和视角支撑,它以情境作为分析单位,解构和审视国家与社会、信访人与信访部门之间的互动关系,为推动基层信访的法治化建设提供思想资源。

一、基层信访法治化困境的特征呈现

实践是审视基层信访法治化困境的视角照应。信访制度是中国特色社会主义制度体系的重要组成部分,早在1950年初中共中央办公厅秘书室就开始负责处理群众写给毛泽东等中央领导同志的信件[11],1951年6月政务院颁发《关于处理人民来信和接见人民工作的决定》[12],对信访工作制度进行了规范与完善。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视基层信访工作,做出“努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,避免小问题拖成大问题,避免一般性问题演变成信访突出问题”[13]等重要论述。虽然信访在党和政府了解民情、维护民利以及接受群众监督、改进工作作风等方面发挥着显著作用,但是信访工作长期面临着人民群众将涉法涉讼问题寄望于通过信访途径解决的问题,民众信访,是相信政府相信党,不相信法院,相信行政权力,不相信司法权力 [14],这是由内在的文化因素和外在的客观因素双轮驱动的结果。一方面,封建社会时期的“厌讼”“畏讼”心理影响至今;另一方面,行政权力的扩张、越位以及司法公信力的不足、诉讼成本的高昂等也推动了百姓的信访依赖,封建社会的“拦车驾”“击鼓鸣冤”等“直诉”实践以及现代社会的涉诉访、越级访等失范行为便是对其的体现。这种将涉法涉讼问题通过信访途径解决的情景可简要划分为“信访不信法”“以访压法”“弃法转访”三种类型,其具体特征见图1。通过对N区信访工作当中三个具有典型性的微观案例的审思,能够为进一步解构和透视情景背后的逻辑提供现实支撑。

(一)“信访不信法”的困境呈现

“信访不信法”是指基层人民群众在解决问题、保障权利时更倾向于避免通过法律诉讼的途径,而采取向党和政府反映情况、表达诉求的信访形式。这是基层信访法治化建设的首要困境。法律必须被信仰,否则它便形同虚设[15]。以N区的信访实践为例。2007年,N区公安局对李某等人拒不支付购货款一案进行侦查,电话通知李某自行前往经侦大队接受询问,遭到其拒绝后,便将其列为网上逃犯。随后,李某以对公安机关的案件办理工作和上网追逃行为有异议为由进行上访。2008年,经信访部门介入以后,公安机关先后撤销了李某涉嫌合同诈骗一案及网上逃犯记录,但未满足李某以声誉受损、客户流失、丧失生活来源为由提出的高额赔偿要求。2021年,在N区信访部门再次介入后,该事项得以最终化解。通过整体梳理可见,李某在其合法权益受到影响以后,并未第一时间通过行政复议、行政诉讼等法律途径进行维权,而是常年以多次上访的形式保障自身合法权益,具有典型的“信访不信法”特征。重要原因之一是由于公安局本身是政法机关的一部分,导致信访人对司法的公正性产生质疑。审视“信访不信法”背后的逻辑在于基层信访法治化建设中,一些信访人的案件由于执行难、权力干预、司法不公等问题,致使信访人的法律权利得不到保障,其法治信仰被弱化,逐渐由信“法”转向信“访”,导致基层信访工作面临着大量的涉法涉诉事项。由此可见,在推进基层信访法治化建设当中,健全国家司法救助、将涉法涉诉信访事项导入司法程序等制度尤为必要。国家司法救助是对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人所采取的辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难[16]。

(二)“以访压法”的困境呈现

“以訪压法”是指基层人民群众认为司法的正义供给未能满足其需求,在获知司法判定结果以后转而通过向党和政府反映情况、表达诉求的信访形式以满足其合法或不合法诉求,并寄望于通过信访这种非司法途径来挑战司法权威,借助行政手段解决“案结事未了”的司法问题。这是基层信访法治化建设的另一大困境。法律所以能见成效,全靠民众的服从[17]。再看N区的信访实践。2021年,N区市场监督管理局人员在执法过程当中,采取相应的防卫措施进行自我保护时意外造成张某右小臂骨折,公安机关在调查后,认定市场监督管理局执法人员在整个事件过程中并无不当行为,作出了不予立案的处理决定,但张某仍以其合法权益受损为由多次到信访部门上访,最终在N区信访部门介入后,该事项得以化解。通过整体梳理可见,张某虽明知公安机关对其诉求不予立案,但仍多次通过信访途径进行施压以寻求个案正义和最大利益,具有典型的“以访压法”特征,利用上访的方式不断为自己“诉苦”。只有通过某种信息,世界万物才能表明自己的存在[18],这体现了“以访压法”背后的逻辑。在基层信访法治化建设中,一些信访人持有“权大于法”的观念,认为当司法不能满足其利益诉求时,借助政治权力能够实现对法治的干预,这导致基层信访工作在处理涉法涉诉事项时容易模糊政治权力与法治之间的边界。可见,在推进基层信访法治化建设当中,把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决,健全诉讼与信访分离、涉法涉诉信访依法终结等制度尤为必要。

(三)“弃法转访”的困境呈现

“弃法转访”是指基层人民群众在解决问题、保障权利时更倾向通过法律途径,但由于受到其他因素的影响转而采取向党和政府反映情况、表达诉求的信访形式。这是基层信访法治化建设的又一大困境。当权利受到侵害或者削弱的时候,应当获得平等的法律保护和救济[19],否则法治便难以被民众所支持。同样以N区的信访实践为例。2004年,王某等人被10余名男子拦截殴打,但由于犯罪嫌疑人均蒙面作案且无目击证人,公安机关一直未能明确犯罪嫌疑人的身份。2008年和2020年在王某等人的强烈要求下,区公安局先后两次组成专案组进行第二次、第三次核查,但仍未获取支持破案的直接证据。随后,王某等人便连续向本级和上级信访部门上访。2021年,在N区信访部门介入以后,该事项得以最终化解。通过整体梳理可见,王某在其合法权益被侵犯以后,第一时间便通过法律途径进行维权,但由于各种因素的影响导致其问题未能被依法解决,王某转而寻求信访部门的权利救济,具有典型的“弃法转访”特征。重要原因之一就是公安机关在长达16年的时间里未能侦破案件,导致王某降低了对司法权威的认可度。由此可见,在基层信访法治化建设中,一些信访人将信访作为司法的替代性优选,认为依靠行政推动、通过信访启动法律程序能够维护自身权益,破坏了正常有序的涉法涉诉信访秩序。所以,在推进基层信访法治化建设当中,落实依法按程序办理制度、完善执法司法责任制及构建开放、动态、透明、便民的阳光执法司法新机制尤为必要。

二、基层信访法治化困境的情境逻辑

信访实践当中存在的“信访不信法”“以访压法”“弃法转访”等现象本质上均是对法治不同程度的否定,这使得信访部门、信访工作人员在与信访人的博弈互动过程中,难以实现依法劝说与依法化解,需要“情理法”交融并举、刚柔并济[20]。信访实践对“情理”的重视决定取得话语解释权成为信访部门、信访工作人员与信访人互动的关键,信访制度不足之处就在于非程序性和不确定性[21]。这种通过各自观点的表达与事实的叙说取得博弈优势的形式是情境互动的重要体现,即双方在互动当中都具有充足的情境构建空间,并通过“情理法”的策略性使用与不断言说赋予各自的情境空间以真实感和可信度,从而达到劝服对方的目的。如果人们定义某一情境是真实的,那么这一情境就会具有真实的效果[22]。欧文·戈夫曼的情境互动论为“信访不信法”“以访压法”“弃法转访”这三大基层信访法治化建设困境提供了一种理论和视角支撑。情境始于参与者发生相互监视之时,并一直延续到倒数第二位参与者离开[23]。情境互动论以人与人之间的面对面互动为基本场域,其核心观点在于人是情境化自我的产物,个人在与他人互动当中通过外表修饰、情境材料使用等方式进行自我形象塑造,他人通过个人所塑造的形象及所掌握的其他信息完成对情境的辨识与解读,并作出符合情境的反应策略。情境在人与人的博弈与互动当中作用显著,若将社会情境中琐碎的、微不足道的细节统合起来,将产生巨大的总体性效应[24]。由此可见,欧文·戈夫曼的情境互动论适用于信访场域及信访部门、信访工作人员与信访人的交互关系。人类的历史就是国家与社会反复博弈、此消彼长的历史[25]。这对于审视和解构基层信访法治化困境背后的逻辑意义明显。身份情境、形象情境、叙事情境是理解信访部门、信访工作人员与信访人博弈关系的三个逻辑支撑,能够为实现基层信访法治化提供思想资源。

(一)身份情境逻辑

身份情境差异是信访场域区别于法治场域的根本标志,也是造成基层信访法治化困境的主体因素。互动双方在信访场域体现为公务人员与群众之间的身份差异,但在法治场域则体现为基于宪法结成的法律关系。信访工作是坚持党的群众路线的重要体现和党的群众工作的重要组成,要“倾听人民群众建议、意见和要求,接受人民群众监督,为人民群众服务”,“按照诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理的要求,依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求”[2]。这表明信访与司法制度的机械、绝对、刚性相比,更具有灵活性、自主性与关怀性,而拥有群众身份是解决合理诉求、获取困难救助的前提和优势,能够摆脱法律身份所明确的权利范畴限制,规避高昂的诉讼成本。这使得上访人在司法的正义供给无法满足自身需求及个人诉求不合法但自认合法合理时更倾向于以信访场域的群众身份寻求问题的解决。正如戈夫曼所言,个体看似通过虔诚的仪式来确证自身的道德,实则充满了自私的算计[26]。接访人与信访人之间也由此呈现公务人员与群众之间的身份博弈关系。从信访人的角度看,群众身份的天然合法性使得信访部门的公务人员理应重视和解决个人的信访诉求;同时,中国历来被看作政府力量相对较强大而社会力量相对较弱的国家[27],群众属于弱势群体,即便个人信访诉求不够合法合理,信访部门的公务人员也应通过权利救济、困难救助等途径进行帮扶。从接访人的角度看,公务人员身份的政治性、群众性使得信访工作情况成为综合考核评价的重要参考,接访人必须按照规定及时受理办理信访事项,并通过低上访率、高化解率等业绩指标向上级政府及领导凸显公务人员身份维持的良好性。同时,公务人员也能够将上访人的身份进行划分,以判定其信访事项是否在化解范围当中。可见,公务人员与群众身份之间的情境互动是促使基层人民群众将矛盾纠纷由法治场域迁移至信访场域的重要推动,在这一过程当中,双方通过不断强化各自的身份属性和构建各自的身份情境以获取博弈优势和掌握话语解释权。

(二)形象情境逻辑

形象情境差异是信访场域区别于法治场域的显著标志。互动双方在法治场域体现为机械、绝对、刚性的司法形象与基于被司法机关所掌握的事实情况描绘出的个人形象之间的法律关系,个人通过外表修饰、情境材料使用等方式塑造的自我形象难以发挥情境化作用。除了司法制度本身的不健全及其他隐性因素,当司法机关所掌握的事实情况与个人的情境化形象均难以支撑个人诉求时,事实争议和司法领域的自由裁量权便成为基层人民群众质疑司法公信力与权威性的窗口。在这种情况下,代表“人民政府爱人民”形象的信访部门成为替代性优选,上访人通过塑造“负屈衔冤”“穷困潦倒”的困苦形象便能够与信访部门展开情境互动与博弈。戈夫曼的“拟剧理论”认为,生活中的每个人或是个体表演者,或是剧班中的一员,总是在某种特定的场景,按照一定的要求,在观众的注视下进行角色呈现[28],个人在与他人互动当中总是或有意或无意运用某些技巧塑造自己的形象,以便影响他人对自己的印象及作出符合自己意愿的行动。信访场域互动双方也有塑造和维持各自形象的现实需求。从信访人的角度看,信訪是党和政府同人民群众保持密切联系的有效手段,无论信访诉求是否合理合法,接访人都应担负起“倾听群众呼声,关心群众疾苦,千方百计为群众排忧解难”[2]的职责,认真接待处理群众来访,维护社会稳定。这为信访人的形象情境能够发挥作用提供了空间。在这一空间当中,信访人通过不断塑造与强化个人的“委屈者”与“受欺负者”形象,可以影响接访人对个人形象情境的辨识与解读,使其产生情感共鸣、正义共振、利益共同、道德同情等心理并作出相应的反应策略,以满足信访人的诉求或是开展司法救助以外的帮扶。从接访人的角度看,信访是坚持以人民为中心的重要体现,也是维护社会稳定的重要构成。这决定接访人既要在信访人面前保持维护民利、凝聚民心及接受人民群众监督的良好亲民形象,又要维护党和国家工作大局、社会和谐稳定和群众权益。可见,信访人形象与接访人形象之间的情境互动也是促使基层人民群众将矛盾纠纷由法治场域迁移至信访场域的重要推动,双方通过各自形象情境的建构达到影响对方对自己的印象及作出符合自己意愿的行动的目的。

(三)叙事情境逻辑

叙事情境差异是信访场域区别于法治场域的重要标志,也是造成基层信访法治化困境的语境因素。不同的身份情境、形象情境决定其叙事情境的差异化,互动双方在法治场域体现为理性、抽象的法律条文与明确、具体的事实证据之间的博弈关系。个人通过情理交融的叙事性话语在司法领域难以发挥情境化作用,但在信访场域,双方具备面对面交流和沟通的机会,具备运用情境化材料影响对方的可能,且能够有效规避司法领域存在的低效、机械等问题。这使得双方的博弈主要是围绕各自的叙事情境展开,戈夫曼的策略性互动研究也表明,人们善于信息博弈,确保自身利益最大化[29]。从信访人的角度看,信访给予了自己更充分的构建叙事情境的空间,信访的低门槛、低标准、高受理率使得信访人可以将合理合法或不合理不合法的诉求通过信访途径寻求化解,并能够综合运用各种可验证或不可验证的情境化材料。在这一过程当中,信访人为了证明这些信访诉求的合理性、正当性进而谋求个人利益的最大化,往往会依赖于具体的斗争情境与权力关系[30]选择自己的叙事方式,这能够以人民政府、党和社会主义“为人民服务”“为人民排忧解难”的使命来构建自身上访求援的合法性[31],促使接访人作出符合己方叙事情境逻辑的反应。从接访人的角度看,面对面的叙事情境互动虽然加剧了信访诉求的化解难度,但同时也赋予自身更多的灵活叙事空间。化解信访诉求、维护社会稳定是接访人的主要考量。在面对信访人时,“情理法”交融是常见叙事策略,例如采取政策法规、“红脸”与“白脸”搭配、人情事理等叙事策略,或是运用“信访对我而言是工作,但对你而言是生活”等叙事话语,有时则采取选择性叙事、侧重性叙事等策略[32]。可见,叙事情境空间的充足也是促使基层人民群众将矛盾纠纷由法治场域迁移至信访场域的重要推动,双方通过不断构建和强化各自的叙事情境以占据话语解释的主导权。

三、基层信访法治化建设的路径探析

基层是社会和谐稳定的基础。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视基层信访的法治化建设,要求“切实依法及时就地解决群众合理诉求,注重源头预防,夯实基层基础,加强法治建设”[33]等重大论述。当前基层信访的形势面临新挑战与新要求。一方面,中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的交织、激荡导致新纠纷、新矛盾的涌现与叠加;同时,党的十九大报告指出,“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[34],这使得基层矛盾纠纷从物质领域为主向民主、法治、公平、正义、安全、环境等多元领域并重转变,新时代基层信访事项更具有复杂性、多元性。另一方面,“统筹发展和安全”是党治国理政的一个重大原则,也是续写“经济快速发展”和“社会长期稳定”两大奇迹新篇章的有力保证,这对基层信访工作提出了更高要求和更多期待。在这种背景下,如何强化基层信访工作便显得尤为重要和迫切。通过身份情境、形象情境、叙事情境三个困境逻辑的审思维度,以及聚焦“信访不信法”“以访压法”“弃法转访”等困境特征,能够实现对以协同治理强化身份认同、以群众路线推动形象叠加、以“五治融合”丰富叙事空间这三大基层信访法治化建设进路的明确。

(一)以协同治理强化身份认同

构建多元化的协同治理体系有利于将信访部门和信访人纳入治理共同体的格局当中,强化彼此之间的身份认同。当前,“两个大局”相互交织、激荡,一个有限的、封闭的系统已经不能容纳变动不居的转型社会所带来的快速多变和混沌无序[35]。协同治理以其充分整合各方资源及借助和发挥社会组织个人的力量[36]等优势成为实现党委、政府、社会和公民构建协作关系的必然选择。有效弱化公务人员与群众之间的身份差异,构建基层人民群众与化解主体之间的良性互动关系,推动开放、动态、透明、便民的阳光执法司法新机制的完善。一方面,要推动协同治理形式的多元化。化解基层信访事项是一项系统性、整体性工程,多元化协同治理形式并用是实现从源头到末梢全链条式化解基层信访事项的重要保证,要把依法治理、源头治理、专项治理、综合治理、系统治理结合起来,推动化解基层信访事项的法治化和实效化。另一方面,要推动协同治理主体的多元化。基层信访事项需要从事前、事中、事后进行化解,把控形成、传导、叠加、转化等各个环节,以共建共治共享的方式实现全过程、全周期化解。要不断加强府际间协同治理。推动形成上级和下级部门、同级部门、司法部门和信访部门之间合力化解基层信访事项的网状治理结构,加强部门之间信息互联、数据互通、资源共享,推动基层信访事项的联处联治以及化解力量和化解資源在基层整合,完善化解基层信访事项权责清单,加强项目化、清单式督导考核。要不断加强政社之间协同治理。以党建带群建、社会志愿服务和政府向社会购买服务等形式提升律师、基层法律服务工作者等社会力量参与基层信访事项化解的积极性,提升基层信访事项化解的法治化、专业化、社会化水平。同时,不断拓宽人民群众参与基层信访事项化解的制度化渠道、形式和载体,善于用群众喜闻乐见、易于接受的方法组织发动群众,完善对群众满意度的测评方式。协同治理形式和协同治理主体的多元化对于规范基层信访事项化解主体的行为,以及监督其工作、考评其绩效作用明显,能够引导基层群众理性表达诉求,推动涉法涉诉信访纳入法治轨道解决,实现基层群众与信访事项化解主体之间的有序交往、良性互动。

(二)以群众路线推动形象叠加

坚持党的群众路线有利于构建基层信访部门的“群众形象”,做好对信访人的解释、疏导工作,引导信访人员依法理性表达诉求。要“创新群众工作方法,善于运用法治思维和法治方式解决涉及群众切身利益的矛盾和问题”[37]。群众路线是党的根本政治路线和组织路线,也是基层信访法治化建设的根本工作路线,这是由基层信访工作的现实特性所决定的。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感是基层信访工作的重要面向,满足人民群众的要求与期待便成为基层信访法治化建设的努力方向,这体现了从群众中来、到群众中去的价值追求。同时,基层信访事项的复杂性、传导性和联动性造成单纯依靠政府的力量难以实现对其全过程、全链条化解,需要构建社会治理共同体,强化民众、社会组织、市场主体的协同性和参与性,这体现了一切为了群众,一切依靠群众的工作思路。基层信访当中存在的“信访不信法”等实践问题从根本上是对法治不同程度的不信任,这表明当前的法治建设及法治化程度仍然不足,需要从源头进行探究。坚持群众路线推动基层信访的法治化建设是对“信法”“信访”的有力结合。一是健全公众参与基层信访事项化解的机制,提升司法公信力。要兼顾公平正义和社会责任,畅通和丰富公众参与基层信访事项化解的渠道、形式;健全法律顾问制度,落实律师、法律顾问参与基层矛盾纠纷化解的长效化和常态化机制;严禁超出法律和行政法规范畴,随意增加和减损公民的权利义务。二是完善基层信访领域的司法制度,强化司法权威与效能。以保障公民的合法权益为着力点,规范基层信访事项化解的行为、程序、方式;建立人民群众监督评价机制,推动基层信访事项化解领域的司法效能提升;依法推进与基层信访事项化解有关的政府信息、司法信息的公开。三是加强基层信访事项化解领域的人权司法保障,强化司法的保障性作用。加强基层信访事项化解领域的法律援助制度和国家司法救助制度建设,严格救助程序,提升落实力度;建立健全纠错机制,有效防范和纠正失范性化解行为和后果;推动现代公共法律服务均等化,重点覆盖欠发达地区、农村地区、困难群体和特殊群众;强化对基层信访事项化解领域的法律监督。四是提升基层信访事项化解领域的法治化程度,维护司法的独立性。着力推进信访立法工作,落实诉讼与信访分离制度,实现信访诉求的依法分类处理,纠正群众的“闹事”心理;推动人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系建设,强化司法在基层矛盾纠纷化解当中的规范性作用;加强对行政复议、行政调解、行政裁决工作的监督,规避“权大于法”“以权压法”等问题的出现。

(三)以“五治融合”丰富叙事空间

政治、法治、德治、自治、智治的融合对于推动基层信访的法治化建设意义明显,融合五大治理手段有利于丰富基层信访场域的叙事空间,为基层信访事项化解主体与信访人之间的互动提供更为多元的渠道。充分依托政治优势、制度优势形成化解涉法涉诉信访问题的合力,增强全社会学法尊法守法用法的意识。一是以政治推动基层信访事项化解。政治在基层信访事项化解中具有根本性、先导性的作用,能够把党的领导优势和制度优势转化为基层信访事项的化解效能。各级党委和政府要坚持依法执政、依法行政,支持政法机关依法独立行使职权,各级信访部门要依法引导分流涉法涉诉信访,加强与政法机关的沟通联系,形成支持依法处理涉法涉诉信访问题的良好局面。二是以法治推动基层信访事项化解。法治在基层信访事项化解中具有保障性、规范性作用。要完善基层信访事项化解领域的立法工作格局,重点关注基层信访事项化解中存在的梗阻性法治问题,完善相应的法规体系以及与之相配套的基层信访事项化解制度,提高司法化解的效率与司法的独立性;不断推动基层信访事项依法依规化解,强化全社会法治观念和法治思维,规避化解主体“权大于法”的错误认识以及一些基层群众存在的“闹事”等违法违规行为,强化司法的公信力与权威性。三是以德治推动基层信访事项化解。德治在基层信访事项化解中具有教化性、滋养性的作用。注重发挥中华优秀传统文化与社会主义核心价值观在提高全社会道德素质方面的作用,培育和谐友爱的社会氛围,提升广大人民群众与人为善的自律性,降低基层信访事项的发生率与传导力,消除基层信访事项叠加、发展、转化的思想土壤。四是以自治推动基层信访事项化解。自治在基层信访事项化解中具有强基础、固根本的作用。要不断推动基层议事协商制度建设,把更多化解资源下沉到基层,通过村(居)民评理说事、民情恳谈等多种协商议事形式强化基层人民群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和水平,注重发挥律师、法律服务工作者、“五老”、人民团体、社会组织等个人和组织在基层信访事项化解中的作用。五是以智治推动基层信访事项化解。智治在基层信访事项化解当中具有支撑性、赋能性的作用。现代科技的快速发展为实现基层信访事项的智慧化解带来契机,要利用大数据、区块链等信息技术推动基层信访事项化解主体之间的技术融合、业务融合、数据融合,推动政务类、政策类、司法类等信息的整合,实现对基层信访事项的智慧感知、预测、预警、评估及决策;利用现代科技优势搭建基层信访事项的线上化解平台,引入司法部门及第三方法律服务机构,强化双方沟通的交互性、即时性与直接性,为涉法涉诉信访群众反映问题提供畅通便捷的渠道。

参考文献:

[1]习近平.在二○二三年春节团拜会上的讲话[N].人民日报,2023-01-21.

[2]信访工作条例[N].人民日报,2022-04-08.

[3]中共中央印发法治社会建设实施纲要(二○二○—二○二五年)[N].人民日报,2020-12-08.

[4]中共中央国务院印发 法治政府建设实施纲要(2021—2025年)[N].人民日报,2021-08-12.

[5]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编:第二册[M].北京:中央文献出版社,2011:238.

[6]刁杰成.人民信访史略[M].北京:北京经济学院出版社,1996.

[7]中办国办印发意见 依法处理涉法涉诉信访问题[N].人民日报,2014-03-20.

[8]积极回应群众急难愁盼 实现“三个效果”有机统一[N]. 检察日报,2021-10-22.

[9]习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调 继续把党史总结学习教育宣传引向深入 更好把握和运用党的百年奋斗历史经验[N].人民日报,2022-01-12.

[10]刘烁玲.“信访不信法”的现实考量及应对[J].江西社会科学,2011(4).

[11]中国行政管理学会信访分会.信访学概论[M].北京:中国方正出版社,2005.

[12]中央人民政府法制委员会.中央人民政府法令汇编(1951年)[M].北京:法律出版社,1982.

[13]习近平就信访工作作出重要指示强调 下大气力把信访突出问题处理好 把群众合理合法的利益诉求解决好[N].人民日报,2016-04-22.

[14]舒小庆.提高我国司法公信力的路径思考——以民众信“访”不信“法”为视角[J].求实,2008(12).

[15]哈罗德·J 伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[16]中央政法委 財政部 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)[N].法制日报,2015-12-08.

[17]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1997.

[18]毛寿龙.信息与政策及其制度分析[J].中共宁波市委党校学报,2003(1).

[19]张文显.法治的文化内涵——法治中国的文化建构[J].吉林大学社会科学学报,2015(4).

[20]邹东升,陈思诗.违法信访的社会心态解析与情理法融合治理[J].行政论坛,2019(4).

[21] 李大勇.“诉访分离”司法政策的表达与实践[J].法律科学(西北政法大学学报),2021(4).

[22]THOMAS WILLIAN I,THOMAS DOROTHY S.The Child in America:Behavior Problems and Programs[M].New York:Alfred A Knopf,1928.

[23]ERVING GOFFMAN.Behavior in Public Places:Notes on the Social Organization of Gatherings[M].New York:The Free Press,1963.

[24]王晴锋.情境互动论:戈夫曼社会学的理论范式[J].理论月刊,2019(1).

[25]王建生.西方国家与社会关系理论流变[J].河南大学学报(社会科学版),2010(6).

[26]CREELAN G PAUL .The degradation of the Sacred: Approaches of Cooley and Goffman [J].Symbolic Interaction,1987(1).

[27]杨立华.建设强政府与强社会组成的强国家——国家治理现代化的必然目标[J].国家行政学院学报,2018(6).

[28]王长潇,刘瑞一.网络视频分享中的“自我呈现”——基于戈夫曼拟剧理论与行为分析的观察与思考[J].当代传播,2013(3).

[29]王晴锋.超越个体主义与整体主义之争:戈夫曼的互动研究路径[J].宁夏社会科学,2021(4).

[30]程秀英.从政治呼号到法律逻辑——对中国工人抗争政治的话语分析[J].开放时代,2012(11).

[31]狄金华.寻求组织庇护:一个农民信访解释的新视角[J].学海,2016(5).

[32]应星.大河移民上访的故事[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[33]习近平对信访工作作出重要指示强调 千方百计为群众排忧解难 不断开创信访工作新局面[N].人民日报,2017-07-20.

[34]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28.

[35]郑巧,肖文涛.协同治理:服务型政府的治道逻辑[J].中国行政管理,2008(7).

[36]曹海军,梁赛.理解“中国之治”的密钥:“协同优势”与“优势协同”[J].学术月刊,2021(4).

[37]习近平就创新群众工作方法作出重要指示强调 把“枫桥经验”坚持好、发展好 把党的群众路线坚持好、贯彻好[N].人民日报,2013-10-12.

Believing in Complaint and Proposal or Law: Dilemma Presentation, Situational Logic, and Path Construction of the Legalization of Grassroots Complaint and Proposal in the New Era

CAO Haijun, LIANG Sai

Abstract: The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China for the first time includes public complaints and proposals in the category of "national security" and makes the issue one of the key areas of party and state institutional reform, highlighting the extreme importance of public complaints and proposals work. Legalization of grassroots complaints and proposals is an inevitable trend, with three main dilemmas to resolve: "belief in complaints and proposals instead of the law", "predomination of complaints and proposals over the law", and "abandoning the law and turning to complaints and proposals". The theory of situational interaction is the theoretical support for examining its deep-seated dilemma logic and coping with field interaction and game playing form, with identity situation, image situation, and narrative situation as the three main deconstructive dimensions. The examination of the "what" and "why" of the dilemmas in legalization of grassroots complaints and proposals demonstrates that the "how" lies in the following three focuses: strengthening identity recognition through collaborative governance, promoting image overlap through the mass line, and enriching narrative space through the integration of five governance methods.

Key words: grassroots complaint and proposal; legalization of complaint and proposal; situational interaction theory

責任编辑:翟 祎