基于科学史的科学方法显性化教学初探

孔德凤

摘要 人教版高中生物学教材新增“科学方法”专栏,引导教师重视科学方法教育。本项目的教学以“提出假说”为例,基于生物科学史,尝试科学方法显性化教学,引导学生提炼科学方法,并用科学方法解决生物学问题,提高学生科学思维能力。

关键词 科学方法科学史显性化教学提出假说

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

2019年版普通高中生物学教科书(以下简称新教材)在继承2007年版高中生物学教材(以下简称旧教材)重视科学方法的基础之上,进一步系统设计了“科学方法”栏目,增补、完善了重要的科学方法,更加重视科学方法教育。教师对科学方法的教学,由隐性的“渗透”向显性的“明了”转变,显得尤为重要。科学方法的显性化教学,更有利于学生准确理解科学方法,并运用科学方法解决生物学问题,更有利于培养学生科学思维能力,提高生物学科核心素养。本项目的教学以“提出假说”为例,初探“科学方法”专栏显性化教学。

1 “提出假说”内涵及其作用

“提出假说”科学方法,首先根据已有的知识体系和信息提出解释某一生物学问题的一种假说,并通过进一步的观察与实验对已建立的假说进行修正和补充。一种假说最终被接受或否定,取决于它是否能与以后不断得到的观察和实验结果相吻合。

“提出假说”是研究自然科学的一种基本科学方法,是科学发展的一种重要形式。生物学的发展中无不体现着“提出假说”科学方法的重要作用。例如《必修1·分子与细胞》中“对细胞膜结构的探索”“对通道蛋白的探索”“关于酶本质的探索”以及“光合作用原理的探索”,都离不开“提出假说”这一重要科学方法。

2 重温科学史,构建细胞膜流动镶嵌模型

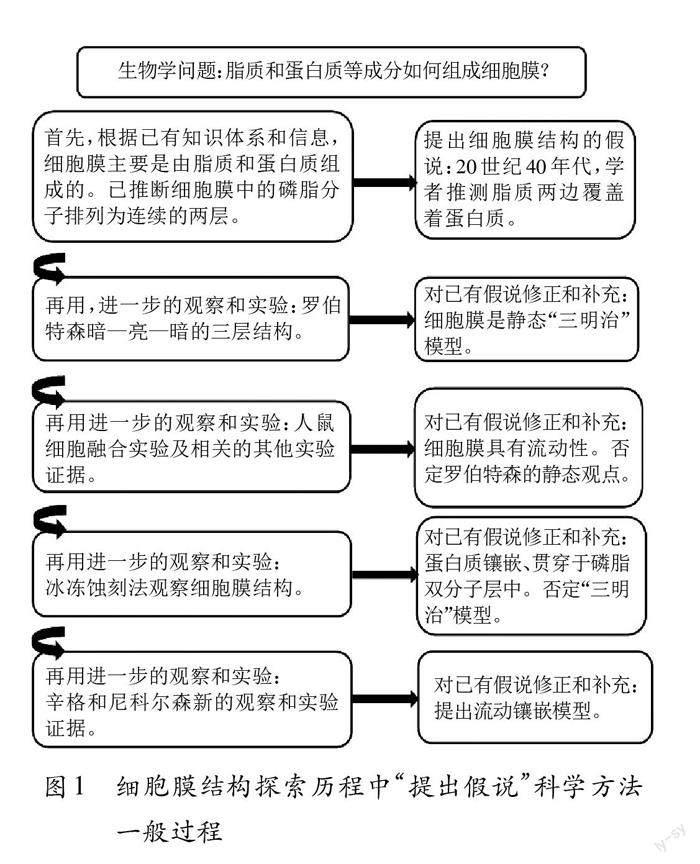

新教材在《必修1·分子与细胞》中“对细胞膜结构的探索”内容之后,给出“科学方法”专栏——“提出假说”。为提升学生科学思维能力,加深学生对此科学方法的理解和运用,感悟其重要性,教师实施显性化教学。将细胞膜结构的探索历程转化为探究的情境和问题串,引导学生基于证据进行推理与分析,对假说不断修正和补充,在明确“脂质和蛋白质等成分如何组成细胞膜”这一内容的具体教学过程如下:

学生在学习“细胞膜成分的探索”后,了解到20世纪40年代有学者提出的关于脂质和蛋白质在细胞膜上分布的假说:脂质两边可能覆盖着蛋白质。在此基础上,教师展示补充资料:1959年,罗伯特森利用电子显微镜拍摄到了细胞膜的图像为暗—亮—暗的三层结构。当电子射到质量、密度大的样品时,通过的电子较少,图像的亮度较暗。反之,图像的亮度较亮。当时电子显微镜的使用需要在真空条件下,观察的生物材料需要脱水干燥,无法观察有活性的细胞。所以罗伯特森认为细胞膜是静态统一的结构。教师提问:根据电镜照片,提出你对之前所学习的细胞膜结构假说的修正。学生根据资料修正和补充假说:细胞膜是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构(“三明治”模型)构成的静态统一结构。

教师继续提问:你认同细胞膜是静态的观点吗?请举例说明。学生提出观点后,教师展示人鼠细胞融合实验,并请学生根据实验现象分享结论,提出对细胞膜结构假说的修正。

学生根据实验现象修正和补充假说:构成细胞膜的蛋白质具有流动性。从而否定了罗伯特森的静态观点。

接着,教师补充资料:物理科学家利用冰冻蚀刻技术观察细胞膜结构,在低温下将细胞膜切开,升温后暴露两层磷脂之间的断裂面,发现蛋白质镶嵌、贯穿于磷脂双分子中。教师提问:根据上述资料,你对假说的补充和修正是什么?学生根据资料修正和补充假说:蛋白质镶嵌、贯穿于磷脂双分子层中。否定了罗伯特森“三明治”模型。最后,教师总结辛格和尼科尔森在新的观察和实验证据的基础上提出的流动镶嵌模型。

3 归纳探索历程,提炼科学方法

教师归纳总结细胞膜结构的探索历程(图1),学生直观感受对细胞膜结构的認识历程正是科学家提出假说,并通过进一步的观察和实验,不断地对已有假说修正和完善的过程。由此,教师引导学生提炼“提出假说”科学方法一般过程,并以直观的图解形式帮助学生理解各假说之间的逻辑关系,感受“提出假说”科学方法对生物学发展的重要作用。

在《必修1·分子与细胞》中“对通道蛋白的探索”“关于酶本质的探索”以及“光合作用原理的探索”科学史的教学中,教师都可以引导学生以图解形式分析科学家针对某一问题提出并用进一步的观察与实验对已建立的假说进行修正和补充的过程,以深化学生对“提出假说”科学方法的理解。

4 设置问题引领,深化科学方法运用

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》要求学生具备运用科学的思维方法认识事物,解决实际问题的思维习惯和能力,而“提出假说”是解决生物学问题常用的科学方法。教师引导学生在学习过程中,逐步学会应用“提出假说”科学方法,进而发展运用科学方法解决现实生活问题的能力。

4.1利用拓展题,渗透科学方法应用

在教学过程中,利用教材拓展题,应用“提出假说”科学方法解释生物学现象,渗透科学方法应用。比如“细胞器之间的分工合作”这一节,学生学习了多种细胞器的结构与功能,基本认同结构与功能相适应的观点,教师可以由此提出问题:溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解?请尝试提出一种假说,解释这种现象,并通过查阅资料验证假说。

4.2面临现实问题,实践科学方法运用

科学思维的高阶水平体现在能运用所学知识和思维方法解释生活中的现实问题。自新冠肺炎疫情爆发以来,一些不准确的信息和谣言在网络时有出现。面对“大蒜切片氧化含服不能杀灭新冠病毒”“抗生素不能杀灭新冠病毒”等现象,学生可以利用“提出假说”科学方法来解释,甄别新冠谣言,作出理性解释,支持疫情决策,落实社会责任。

教师重视科学方法教育,结合具体内容将科学方法显性化,引导学生提炼和分析科学史中的科学方法,并运用科学方法解决生物学问题,有利于培养学生科学思维能力,提高生物学学科核心素养。

参考文献:

[1]吴久宏,梁茜.高中生物学科学方法显性化教学路径研究——以“假说—演绎法”为例[J].中学生物学,2021,37(6):14-16.

[2]王阳兰.“对细胞膜结构的探索”相关疑问的讨论[J].中学生物教学,2021,(9):46-48.

——博弈论

——“科学史上的今天”10月号