基于5个数据库的黄脊竹蝗研究进展可视化分析

王珺雅 王美鸷 李红梅 卓富彦 舒金平 张国财

摘要 为深入了解黄脊竹蝗的研究动态和热点,本文利用中国知网、万方数据和维普中文期刊服务平台、CAB abstracts和Web of scienceTM 5个数据库,采用Vosviewer软件对黄脊竹蝗的研究进行了可视化分析。結果表明,关于黄脊竹蝗的文献最早发表于1935年,近10年是相关研究发文量的高峰期。黄脊竹蝗相关文献最主要的媒介是学术期刊,占所有文献的79.38%;《湖南林业科技》是发文量最多的期刊。练佑明、舒金平、王浩杰和蒋国芳等作者发表文章数量名列前茅,练佑明以第一作者发表了11篇中文论文,蒋国芳发表的外文文献最多,这些学者的工作都促进了国际和国内的学术交流。黄脊竹蝗的研究热点与可持续治理高度相关,尤其侧重生物防治和生物学特性。

关键词 黄脊竹蝗;生物防治;趋泥行为;诱杀剂

中图分类号 S433.2 文献标识码 A

文章编号 1007-7731(2023)09-0140-06

Abstract In order to deeply understand the historically research progress and tendency, this paper comprehensively analyzed Ceracris kiangsu, yellow-spined bamboo locust, by Vosviewer (1.6.11) based on 5 databases including CNKI, Wanfang Data, CAB abstracts and Web of ScienceTM. The results showed that the earliest literature of C. kiangsu was published in 1935, and the number of publications reached the peak in recent 10 years. The academic journal is the most important media to publish the results of C. kiangsu with accounting for 79.38% overall, and Hunan Forestry Science & Technology was the favorited journal. Youming Lian, Jinping Shu, Haojie Wang and Guofang Jiang were among the top authors in terms of the number of publications. Youming Lian published 11 articles in Chinese as the first author, and nearly all publication in English were published by Guofang Jiang. Their research and field work had promoted academic exchange both domestic and abroad. Research hotspots on C. kiangsu were closely related to its sustainable management, particularly including biological control and biological characters.

Keywords Ceracris kiangsu; biological control; mud-puddling behavior; attracticide

黄脊竹蝗(Ceracris kiangsu Tsai),属于直翅目蝗总科(Acridodea),网翅蝗科(Arcypteridae),竹蝗属(Ceracris),俗称竹蝗、跑枯子、花棒标、花鸡子、蚌鸡子等,是一种农林害虫[1-2]。黄脊竹蝗作为东洋区物种,在我国绝大多数竹子种植区均有分布,例如广东、江苏、浙江、安徽、陕西、湖南、湖北、江西、福建、广西、四川、重庆、云南等13个省[3-5];老挝、越南以及泰国等国家也有为害报道[6]。黄脊竹蝗可取食的植物有5科20余种,主要为害毛竹、山青竹、苦竹、甜竹、大白竹和黄竹等,还可以取食玉米、水稻、高粱、芭蕉、粽叶芦和棕榈等农作物[7-8]。20世纪以来,黄脊竹蝗在我国江西、浙江、广西、湖南等省先后暴发成灾,常年发生面积在7 万hm2以上[8-11]。近年来,黄脊竹蝗在老挝等国家发生严重。2020年,黄脊竹蝗自老挝丰沙里省边境地区多次跨境迁飞进入我国云南江城县、勐腊等地,在林地、农田累计发生面积8 032 hm2 [12]。为切实加强黄脊竹蝗的防控阻截工作,必须掌握国内外有关黄脊竹蝗的研究动态。

文献计量学可以快速有效地掌握靶标对象的研究热点、获取国内外相关研究的动态和防治措施等,已经被广泛应用于植物保护和外来生物入侵等农业领域[13-14]。为更好地了解黄脊竹蝗在国内外的研究动态,本文全面汇总并分析了黄脊竹蝗的相关文献,剖析其有效的防控技术,为黄脊竹蝗在我国的绿色防治工作提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 数据来源与文献检索

采用高级检索方法分别在中国知网、万方数据、维普中文期刊服务平台3大中文数据库以及外文数据库CAB abstracts和Web of scienceTM中进行主题词检索。中文数据库检索式用SU=“黄脊竹蝗”OR“竹蝗”OR“跑枯子”OR“花棒标”,中国知网和万方数据检索时段为1910—2021 年,维普中文期刊服务平台检索时段为1989—2021年。外文数据库确定SU=“Ceracris kiangsu”OR “bamboo grasshopper”OR“yellow-spined bamboo locust”OR “bamboo locust”进行检索。CAB abstracts和Web of scienceTM检索时段分别为1910—2021 年和1995—2021 年。

1.2 分析方法

将获得的所有国内外文献导入Endnote软件(版本X8),提取有效文献并去掉重复以及不符合主题要求的文献,最终有效文献324篇,其中中文文献310篇、外文文献14篇。利用Excel 2019对发文量和文獻类型、载文期刊、高被引论文进行统计分析,利用Vosviewer可视化工具(版本1.6.11)对作者和高频关键词等进行分析,并对关键词进行网络聚类分析,最小共现主题选择3个,软件共统计出96个主题。

2 结果与分析

2.1 发文量和文献类型分析

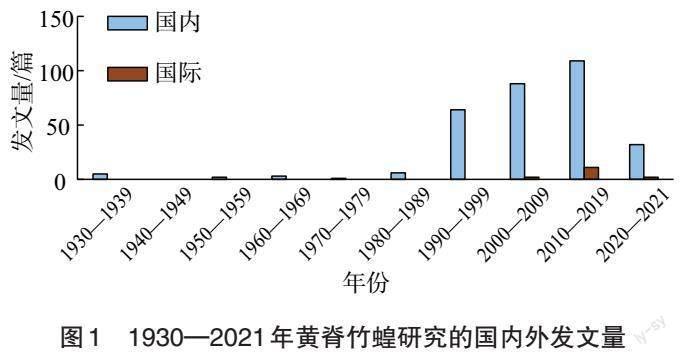

以10年为单位统计发表文献的数量,结果表明,有关黄脊竹蝗的发文量前期极少,后期大幅度升高并随着时间的发展呈整体上升的趋势;发表文献以国内媒介为主(图1)。黄脊竹蝗的第一篇文献由吴福桢于1935年发表,该文献介绍了1934年黄脊竹蝗和东亚飞蝗在我国的分布情况[15]。此后,有关黄脊竹蝗的发文量一直保持较低的数量,年均1篇左右且无外文文献;直至20世纪90年代,发文量年均达6.4篇。2009年,出现第一篇外文文献,该文献证明了黄脊竹蝗趋泥行为是为了弥补幼虫取食不足的假说[16]。发表文献数量的增加侧面反映了黄脊竹蝗的为害严重程度。随着黄脊竹蝗从老挝的多次入境,我国更多的科研和技术人员加入到黄脊竹蝗的研究中,从2020年1月至2021年4月就已经发表文献34篇,预计2020年—2029年的发文数量将超过2010—2019年间发表的120篇。

有关黄脊竹蝗的文献载体以学术期刊论文数量最多,为257篇,占所有文献的79.38%;其次是成果和专利,为24篇,专利主要集中在黄脊竹蝗的防治工具。此外,学位论文有22篇,其中博士论文5篇、硕士论文17篇(图2)。

2.2 载文期刊分析

对载文期刊分析表明,刊载黄脊竹蝗的中文期刊有106 个,以非核心期刊为主;外文期刊有14个。黄脊竹蝗文献发表5篇以上的6种国内期刊,其中中文核心期刊有2种,林业类的期刊有4种,分别为《湖南林业科技》《广东林业科技》《中国森林病虫》。《江西林业科技》《湖南林业科技》发表黄脊竹蝗相关文章达到31篇,总被引次数也最高,为106次,占总发文量的9.54%(表1)。此外,无国际期刊发表黄脊竹蝗文章达到2次及以上,且外文期刊这些文章的第一作者均为我国学者,说明国外对于黄脊竹蝗的研究热度不高。

2.3 文献发表作者分析

我国有超过200 名作者从事黄脊竹蝗相关研究和防治工作,人员类型包括基层工作人员、林业管理部门和科研院所的科研人员、推广人员和高校学生。

本文统计了发文量排名前5位的作者(表2)。练佑明是从事黄脊竹蝗防治工作时间最长的作者之一,共发表论文15篇,其中第一作者发表11篇,占总发文量的4.62%,其研究方向侧重于识别和预报黄脊竹蝗集中产卵地方面。舒金平和王浩杰均发表了15篇文章,其中2位作者合作发表论文的数量为14篇,研究方向侧重于利用黄脊竹蝗的趋泥行为,并开展诱集工作。蒋国芳一直致力于结合宏观和微观数据来研究黄脊竹蝗,共发表了11篇论文,包括9篇英文论文,是发表英文论文最多的作者。

2.4 高被引文献分析

本文对257篇期刊文献被引频次进行统计分析,未被引用的文献有85篇,占文献总数的33.07%;引用次数1~3次的文献有69篇,占文献总数的26.84%;引用4次及以上的文献有103篇,占文献总数的40.09%。由此可知,黄脊竹蝗研究的文献大部分被引用的频次不高。在被引频次排名前10位的论文中(表3),包括9篇研究型文献和1篇综述文献。文献《一株蝗虫病原菌的分离和鉴定》的被引用频次最高,为46次,该文献发表在《微生物学报》上,报道了分离的类产碱假单胞菌对黄脊竹蝗有较强的感染力。《黄脊竹蝗无公害防治技术》总被引频次排名第4位,但年均被引频次最高(3.29),其介绍了一种无公害防治黄脊竹蝗的方法和措施。被引频次排名前3的文献均发表在2000年以前,说明文献被引用具有一定的时滞性。此外,姜石生的硕士论文《基于线粒体DNA的16S rRNA、COⅠ和COⅡ基因的黄脊竹蝗5地理种群遗传多样性研究》下载量超过300次,被引6次。程佳等发表的《黄脊竹蝗研究现状及进展》和藤莹等发表的《黄脊竹蝗触角感器的电镜扫描观察》的下载量分别为274、243次。

2.5 研究热点分析

对关键词频进行统计,“防治”“生物学特性”“毛竹”“人尿”和“趋泥行为”出现频次最高,分别为35、19、16、10和9次;“产卵地”“防治技术”“防治措施”“生物防治”“化学防治”和“综合防治”等关键词也多次出现,这说明国内对黄脊竹蝗的综合防治技术比较关注,该主题成为目前黄脊竹蝗研究领域里的前沿热点问题。“防治”“生物学特性”和“毛竹”之间的连线最多,表明在黄脊竹蝗研究中共现性较高、中心性较高,是黄脊竹蝗的研究热点,且生物学特性和防治密切相关(图3)。通过深入剖析防治与其他研究热点的关键词发现,“防治与药剂防治”“竹腔注射”“绿僵菌”等热点词之间交叉非常多,表明物理防治、生物防治和化学防治结合的综合防治研究与应用越来越广泛,进一步表明黄脊竹蝗的防治受到了国内该研究领域学者的高度关注。“云南省”黄脊竹蝗的“可持续治理”突现了一个单独分支,与之相关的是“化学防治”(如杀虫剂、植物提取物的使用)和“生物防治”。应用“灭幼脲”进行防治也取得到了良好效果。因而,未来一段时间内黄脊竹蝗研究领域仍然会持续关注防控技术的完善和绿色可持续防控方面。

3 讨论

黄脊竹蝗被称为我国第二大森林害虫[17]。2020年6月28日,黄脊竹蝗自老挝跨境迁飞进入我国云南,累计发生面积11 007 hm2,再次引起我国学者的重视。从载文期刊上看,黄脊竹蝗的文章大多发布在非核心期刊上,且主要为省级期刊,主要集中在农业类、林业类期刊上,综合类期刊较少涉及,学科间交叉也不多见。从事黄脊竹蝗防治工作的学者以基层人员为主,科研院所和大学并非主力军,今后在绿色防控方面还需进一步加强机理方面的研究。湖南省和广东省黄脊竹蝗一直发生较为严重,顺理成章的《湖南林业科技》和《广东林业科技》是发表黄脊竹蝗相关论文数量排名靠前的期刊,其次《中国森林病虫》作为林业有害生物防治领域的中文科技核心期刊,也是刊载黄脊竹蝗相关研究的重要期刊。再次,《微生物学报》虽然载文量不多,但是在该期刊上发表的文章引用次数最多,发表的2篇文章引用次数之和为90次。

关键词是一篇文献内容的高度概括与凝练,在一定程度上可以代表该领域的研究热点、重点和发展趋势[18]。黄脊竹蝗的研究热点主要侧重于防治、生物学特性和毛竹3方面。从黄脊竹蝗集中产卵地识别、产卵地与生态因子之间的关系,发现其排卵偏好地是竹子或稀疏植被,再到各个发育阶段的生活史习性、形态特征,利用趋泥和趋尿行为等开展综合防治[19-23]。对于黄脊竹蝗的防治,在强化监测预警基础上,探索黄脊竹蝗的绿色可持续发展防治措施,以有害生物综合治理为中心,多角度多方面的进行黄脊竹蝗的防治工作。目前针对黄脊竹蝗已有一套有效的生物防治方法,归纳总结起来主要是通过利用天敌、化学药剂和生物学特性等途径来进行虫害的防治,即在黄脊竹蝗卵期,引入取食竹蝗卵的红头芜菁;在蝗蝻期利用环境友好型药剂进行彻底消杀;在成虫期,针对黄脊竹蝗的趋泥行为,利用引诱剂对成虫进行诱杀,综合利用各种防治技术,提高黄脊竹蝗的防控效率[24]。本文发现利用黄脊竹蝗趋泥行为的特性进行防治是黄脊竹蝗相关文献中出现频次较高的防治方法之一。黄脊竹蝗也是第一例报道具有趋泥行为的直翅目昆虫,它对人尿有较强的趋向性,因此利用人尿引诱吸引黄脊竹蝗取食是目前害虫生物防治的一个重要手段。张威等[25]探究了环境温湿度对黄脊竹蝗趋尿行为的影响,结果表明,环境温湿度对黄脊竹蝗的趋尿行为影响显著,利用毒饵诱杀技术进行黄脊竹蝗防控时,选择在炎热干燥的气候条件及环境条件下实施更为有效;舒金平等[23,26]探究了黄脊竹蝗对不同发酵天数人尿的行为反应和其对人尿挥发物的EAG反应,发现人尿的发酵对引诱竹蝗有明显的增效作用且对人尿挥发物的EAG反应与发酵天数及性别密切相关;Yu等[22]研究发现,相同的饵剂可以增强黄脊竹蝗对NaCl的吸引力,上述研究均是探究黄脊竹蝗趋泥行为。

近十年来,对黄脊竹蝗研究进步很快,但黄脊竹蝗的研究还存在一些薄弱环节,例如分子遗传、种群结构以及种群暴发、迁移历史等研究相对涉猎较少;黄脊竹蝗研究领域大多为我国学者,国外研究人员较少。如何安全、经济、有效地控制黄脊竹蝗是当前我国竹产业高质量发展过程中亟待解决的问题。毒尿诱杀已成为当前控制竹蝗的重要技术手段,但由于卫生条件等原因,导致尿液搜集不易。开展“竹蝗趋尿”行为及化学机制研究是研发高效人工诱杀剂的前提和基础,利用分子手段来解决种群暴发的问题,探究其趋泥行为的相关基因,明确其分子作用机制,利用其分子作用原理进行杀虫。鉴于此,从长远角度来看,应重视对黄脊竹蝗的研究,提高蝗虫防控部门对蝗灾的监测预警能力,并加强与境外农林部门和学者的合作,及时掌握黄脊竹蝗动态发生趋势,为我国黄脊竹蝗的绿色防控提早做好预案和部署,确保我国农林安全,同时为竹蝗及其类似害虫的行为调控和综合治理提供了全新的思路。

参考文献

[1] 陈永林. 中国主要蝗虫及蝗灾的生态学治理[M]. 北京:科学出版社,2007.

[2] 方蓉. 黄脊竹蝗趋泥行为及化学机制的初步研究[D]. 杭州:浙江农林大学,2014.

[3] YIN X C,SHI J P,YIN Z. A synonymic catalogue of grasshoppers and their allies of the world (Orthoptera:Caelifera) [M]. Beijing:China Forestry Publishing House,1996.

[4] 李明,邵美林. 竹蝗的危害及综合防治[J]. 中国林业,2011(3):44.

[5] 范桂良. 黄脊竹蝗的综合防治技术[J]. 河南林业科技,2014,34(3):62-64.

[6] 李红梅,王珺雅,卓富彦,等. 黄脊竹蝗在中国的发生及防控技术[J].中国生物防治学报,2022,38(2):531-536.

[7] 郭郛,陈永林,卢宝廉. 中国飞蝗生物学[M]. 济南:山东科学技术出版社,1991.

[8] 程佳,潘涌智,舒金平. 黄脊竹蝗研究现状及进展[J]. 山东林业科技,2010,40(2):116-119.

[9] 黄焕华,张磊,郑莲生,等. 昆虫生长调节剂防治黄脊竹蝗初报[J]. 昆虫天敌,1996(2):86-90.

[10] 陈良昌,黄向东,廖运先,等. 黄脊竹蝗生活习性观察和防治试验[J]. 湖南林业科技,2013,40(6):37-40.

[11] 滕莹,舒金平,刘剑,等. 黄脊竹蝗触角感器的电镜扫描观察 [J]. 生态学杂志,2012,31(5):1225-1232.

[12] 卓富彦,朱景全,任彬元,等. 2020年云南省黄脊竹蝗发生防控初报 [J]. 中国植保导刊,2020,40(8):60-62.

[13] 贺萍,骆有庆,路文如. 全球林业外来有害生物研究的文献计量分析[J]. 北京林业大学学报,2009,6(3):77-83

[14] 李红梅,万敏,顾蕊,等. 基于文献计量学的重大入侵害虫草地贪夜蛾的研究动态分析[J]. 植物保护,2019,45(4):34-42.

[15] WOO F C,CHENG T S. A general Investigation of the locust outbreaks in China during the year 1946[J]. Spec Publ. Not. Agric. Res. Bur.,1947.

[16] SHEN K,WANG HJ,SHAO L,et al. Mud-puddling in the yellow-spined bamboo locust,Ceracris kiangsu (Oedipodidae:Orthoptera):Does it detect and prefer salts or nitrogenous compounds from human urine?[J]. Journal of Insect Physiology,2009,55(1):78-84.

[17] 徐天森,王浩杰. 中国主要竹子害虫[M]. 北京:中国林业出版社,2004:54-59.

[18] 储节旺,孙晓宁. 国内图书馆知识管理研究现状的文献计量分析[J]. 图书馆理论与实践,2012(9):21-26.

[19] 练佑明,周灵甫. 黄脊竹蝗防治指标研究[J]. 林业科学研究,1992(6):717-721.

[20] 张贤开,左玉香. 黄脊竹蝗产卵地与其生态因素关系的调查研究[J]. 湖南林业科技,2005(5):20-22.

[21] 孙祥木. 黄脊竹蝗生物学特性、预测预报及防治[J]. 现代农业科技,2007(13):99-100.

[22] YU H P,SHEN K,WANG Z T,et al. Population control of the yellow‐spined bamboo locust,Ceracris kiangsu,using urine‐borne chemical baits in bamboo forest[J]. Entomologia Experimentalis et Applicata,2011,138(1):71-76.

[23] 舒金平,滕瑩,张亚波,等. 黄脊竹蝗对人尿挥发物的EAG反应[J]. 生态学杂志,2014,33(3):653-658.

[24] 李永华,刘勇波. 黄脊竹蝗在我国暴发成灾的原因与防治措施[J]. 植物检疫,2021,35(1):20-23.

[25] 张威,张守科,舒金平,等,王浩杰等. 环境温湿度对黄脊竹蝗趋尿行为的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2017,34(4):704-710.

[26] 舒金平,滕莹,刘剑,等. 黄脊竹蝗对不同发酵天数人尿的行为反应[J]. 生态学杂志,2013,32(4):946-951.

(责编:何 艳)

基金项目 牛顿基金(ST/V000306/1);中国捐赠CABI发展基金(IVM10051)。

作者简介 王珺雅(1997—),女,硕士。研究方向:森林保护。