非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的探索与实践

李竞飞 杨铨 和志远

【摘要】美育课堂是保护文化和传承文化的重要阵地,而美术是美育课堂的重要组成部分,在中小学开展美术课程教学,有利于培养学生的审美意识与审美能力。基于此,文章主要探讨了非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的过程与方法,以及非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的主要内容,意在帮助学生树立文化自信,培养学生的实践能力和传承意识等,达到以美育人、以文化人的教育目的。

【关键词】非遗风筝;美术课程;文化自信;文化传承

【基金项目】本文系2021年云南省教育科学规划项目课题“非遗‘滇派风筝融入中小学艺术特色课程的实践研究”(课题编号:BFJC21043)的阶段性研究成果。

作者简介:李竞飞(1977—),女,云南省昆明市第一中学。

杨铨(1984—),男,云南省庆州香格里拉中学。

和志远(1992—),男,云南省庆州香格里拉中学。

自2009年至今,在《普通高中美术课程标准(2017

年版)》(以下简称“课程標准”)的指导下,笔者从一线美术教师的角度对美育课堂进行了研究及探索,如在授课中结合民间美术的相关课程拓展本土非遗文化、撰写云南非遗“滇派风筝”学生读本、探讨如何在中小学美术课程中传承非遗文化等。基于此,笔者结合美术核心素养和《云南滇派硬翅风筝》学生读本,详细阐述非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的课程设置、目标、内容体系和实施策略等内容。

一、美育课堂可以作为保护文化和传承文化的阵地

习近平总书记曾给中央美术学院8位老教授回信,信中指出:美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。这为新时代的美育工作指明了方向。如今,美术教育不断改革和创新,在教育方法、教育理念等方面都取得了一定的成果。在这样的时代背景下,美术教师的教学要跟得上美术教育发展的步伐,使学生通过学习形成美术核心素养,即图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解。对此,美术教师要思考如何充分利用课堂有限的时间,结合国家教育方针和课程标准,从美术作品和美术观念的角度出发,培养学生的美术核心素养,并让学生理解传统文化,传承传统文化,坚定文化自信。

云南是少数民族的聚居地,是我国民族种类最多的省份,有着丰富多彩的民族文化。近几年,当地政府不断加大对本土文化的保护力度。2022年,由中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》文件第十四条特别强调,将非物质文化遗产内容贯穿国民教育始终,同时推进非物质文化遗产代表性项目特色中小学传承基地建设,加大师资队伍的培养力度,支持代表性传承人参与学校授课和教学科研。另外,还要引导社会力量参与非物质文化遗产教育培训,广泛开展社会实践和研学活动。

那么,如何将美术教育同文化的保护与传承结合起来呢?

民间美术是我国劳动人民创造的专属文化,是一种地域性艺术形式,它源于生活,具有鲜明的艺术性。所以,我们在谈保护和传承本土民俗文化时,就不能绕开民间美术。在美术教材中,民间美术占比较大,因此教师可以以民间美术为切入点展开美术教学,让美育课堂成为保护文化和传承文化的阵地,从而让学生在学习中感受美,在生活中发现美,在社会中创造美。

笔者作为一线美术教师,从2009年开始对民间美术进行探索,在探索中始终坚持“立德树人、以美育人”的指导思想,利用综合性美术的教育方式在课堂中传承文化。笔者将课程、文化进行人性化设计,将非遗课程的地域特征与课程标准进行整合,将评价制度的建立和成果展示平台的构建作为突破难点,以此保护、传承和推广非遗文化,增强学生的民族自信。不过,在贯彻落实课程标准时,还有一个很大的难题:如何在有限的时间内,既能保证将课程标准落实到位,又能融合非遗项目课程体系,将传统文化传播得更广?针对这个问题,笔者结合所在学校的实际,通过将非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程这一探索与实践的过程来进行探讨。

二、非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程实践的过程与方法

在这一探索和实践中,笔者组织教师团队和学生社团进行探索和实践,构建了以非遗文化为背景的课程目标和课程内容,以此探索基础教育美育与非遗课程融合实施的途径和方法,解决本土文化、传统文化教育在美术课程中的补给需求,同时,加深学生对传统文化的认知,激发学生对传统文化的探究欲望,提升学生的文化自信。

(一)动态过程

非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的过程是不断发现问题、分析问题和解决问题的动态过程,主要分为四个阶段。

1.第一阶段:准备阶段

了解“滇派风筝”文化,整合和利用教师资源,制订教育方案,确定学生读本开发项目。

2.第二阶段:实践阶段

以课堂教学为重点,编撰“滇派风筝”学生读本,探索“滇派风筝”文化在中小学美术课程中的实践方式,并从风筝的历史渊源、制作技艺等方面进行详细讲解,从而初步制订以学生社团为主的授课方案。

3.第三阶段:拓展延伸阶段

以“云南省李竞飞综合材料美术特色工作室”为载体,组建非遗课程教师团队,进行专业化、单元化的教学设计,形成此课程在中小学授课中的理论体系,申报该项目的传承资质。

4.第四阶段:提升阶段

完善“滇派风筝”学生读本结构,进行团队性质的研究性学习与课题研究,培养学生的传承意识和研究性学习能力,推广风筝课程的教育教法。

(二)教学方法

在探索和实践的过程中,笔者与教师团队共同确定目标,制订方案,完善内容,使用实践法、操作法等教育教学方法,以保障实践的逻辑性、严谨性和广泛性。

1.确定实践目标

将非遗“滇派风筝”融入美术课程中可以传承文化,丰富美术课资源,同时还可以增强学生保护文化、传承文化的意识,提升学生的美术核心素养。

2.制订实践内容

(1)研究本土民俗文化。以非遗“滇派风筝”文化为主体,总结风筝文化特色,梳理“滇派风筝”与民俗文化的关系,拓展“滇派风筝”的保护与传承方式。(2)非遗课程实施路径探索。紧扣云南滇派硬翅风筝的文化特色,从中小学美育与其他文化课程的构建、非遗文化校内外资源的融合、校外研学基地的建设、学生综合实践能力的提升等方面探索以学生为中心、以兴趣为基点、以课程为载体的非遗文化创新发展路径。(3)以人为本设置学习梯度。针对不同年龄、不同学科设置课程学习梯度,构建全体系、全学段、全学科融合发展的美育教育传承模式。(4)落实学科核心素养。结合民间美术的相关课程,有机融入本土文化,并在教学中体现文化价值,以此提升学生的学科核心素养。

三、探索非遗“滇派风筝”融入中小学美术课的主要内容

(一)构建非遗“滇派风筝”融入中小学美术课的课程

本研究紧扣云南滇派硬翅风筝的突出特点和民族文化优势,提出在中小学阶段传承非遗文化、构建地方民族特色美术文化课程的构想,充分发挥学校在传播以非遗文化为代表的中国传统文化中的桥梁和纽带

作用,进而达到传承云南非遗文化、传承中华优秀传统文化的目的,实现提升学生审美素养和文化素养的目标。

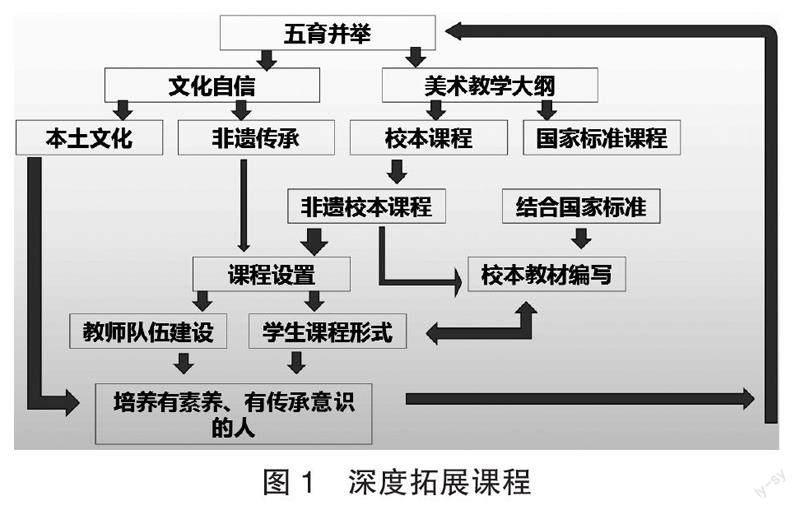

围绕上述观点,笔者构建了有逻辑的、目标明确的深度拓展课程(见图1):以五育并举为核心,理论上依据美术教学大纲,从国家标准课程和校本课程两个方面编撰学生读本(校本教材),同时结合文化自信方面的内容,根据非遗传承的内容和非遗校本课程来设置学生课程形式和建设教师队伍,并在此基础上融入本土文化的教学,从而培养有素养、有传承意识的学生。

(二)构建非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的目标

1.教学目标:让学生了解非遗“滇派风筝”的现状,加深学生对非遗读本开发及传统文化的认识,增强学生保护和传承本土文化的意识。2.课程目标:通过对风筝扎、糊、绘、放四艺的教学来提高学生的动手能力,彰显课程教育的特色。3.育人目标:培养教师对学生读本的开发能力,提升学生的文化自信和审美修养,达到以美育人的目的。

(三)构建非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的内容体系

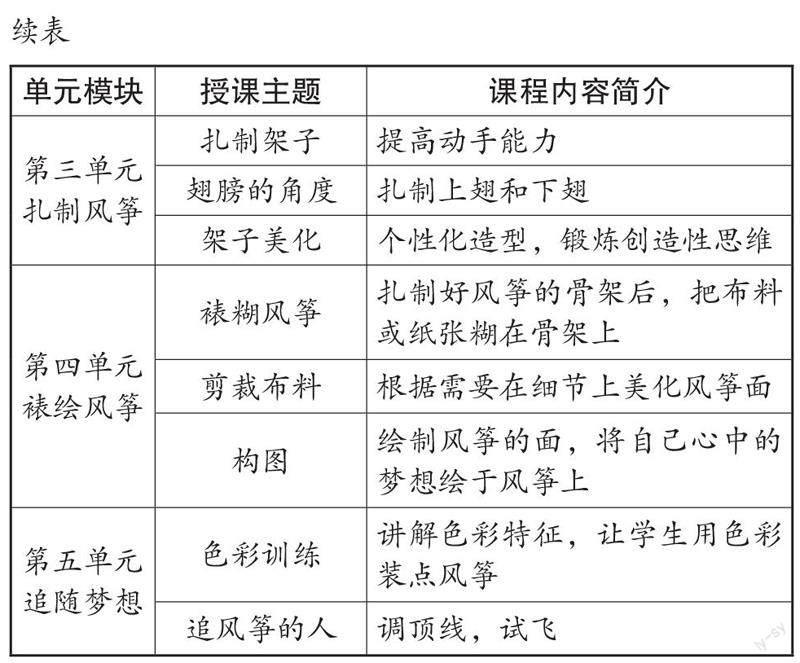

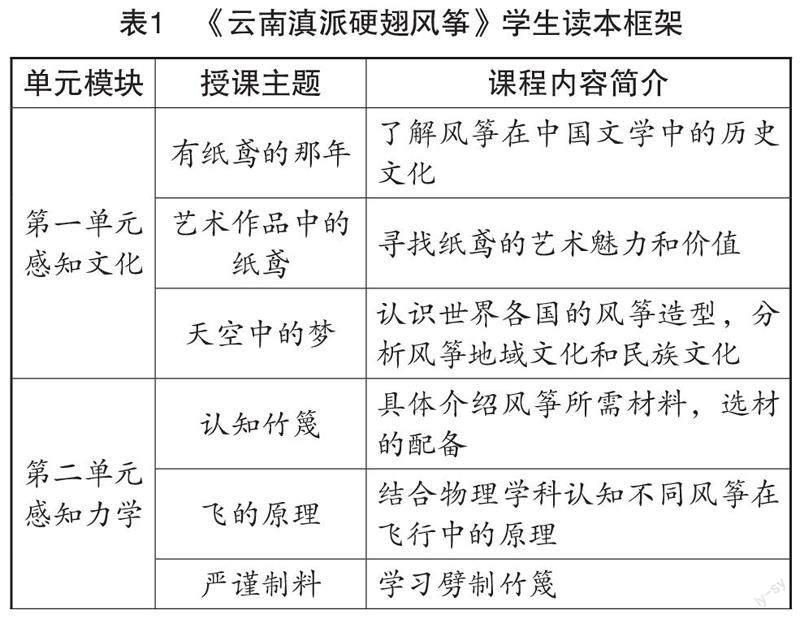

笔者所在的学校在传统文化建设系统中将课程分为国家课程和学生读本,在学生读本中又细化了风筝的内容体系,如《云南滇派硬翅风筝》学生读本(其框架见表1),总体梳理了云南风筝的历史和制作过程,同时详述了风筝的四艺。

(四)丰富非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的资源包

校内:撰写学生读本《云南滇派硬翅风筝》、梳理课程案例、规划整体课程、组建以传承人教师为主的师资团队、建设专业美术教室、购置风筝制作设备。

校外:组建昆明滇蜂俱乐部,申报非遗“滇派风筝”传承人,借助云南省民族博物馆、市级非遗保护中心等相关平台展开教学。

(五)形成非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程的实施策略

在多次实践之后,笔者总结出了一个相对实用的策略:从文化情感入手,理智梳理问题,巧妙设置路径,保证授课实践效果,体现教育价值。

如关于非遗“滇派风筝”的传承问题,教师可以追溯历史,从古代风筝、近现代风筝和当代风筝入手找寻其文化价值。在用风筝文化激发了学生的求知欲后,教师再对风筝文化的传承问题进行梳理。如此,学生便会发现风筝文化在传承上存在传承范围狭窄、传承模式单一、传承效果不佳及传承亮点不够等问题。之后,教师便可有针对性地、有计划地探讨解决这些问题的途径。首先是将德育、智育、体育、美育和劳育五育的目标作为实践的终极目标,然后在实践中围绕“文学中的风筝、历史上的风筝、力学中的风筝、技艺中的风筝、蓝天上的风筝”巧妙地整合语文、历史、物理、美术等课程,最后在这些课程中设置专项内容课题进行授课。教师可以让不同年龄段的学生根据课程内容开展相应的活动。另外,教师还可以寻求政府的支持,面向社会举办风筝比赛、民俗文化展演等,从而让学生深刻体会到蕴藏在风筝中的文化价值。

教师通过以上实施策略,可以让学生树立正确的价值观,认识到学非遗、爱非遗和传承非遗是为了传承和发扬中华优秀传统文化,以及自己在保护和传承本土文化上所要担负的责任。如此,便可实现教育上的以美育人。

(六)建立非遺“滇派风筝”融入中小学美术课程的评价

1.作业评价方式:通过校内风筝节、风筝展览、风筝比赛等物化成果的展示进行评价;通过学生的研究性课题进行理论性评价。2.文化内涵传承式评价:结合语文课,借鉴文学经典赏析的方式来赏析风筝文学作品,并对学生撰写的与风筝有关的文章进行评价。3.辐射架构范围式评价:根据课程实践的范围、形式以及参与的级别评价该课程的实效性。

结语

基于中国传统文化云南非遗“滇派风筝”的传承问题,在课程标准的指导下,笔者对将非遗文化融入基础教育美术课程进行探索。因将非遗“滇派风筝”融入中小学美术课程是一项较为复杂的内容,故笔者通过课程构建、内容体系、资源包、实施策略、评价等内容来进行详细的解析,从而落实传承传统文化、课程标准的目标,帮助学生树立文化自信,培养学生的实践能力和传承意识等,达到以美育人、以文化人的教育目的。