健康的教育梯度及其影响机制研究

惠卉 张连城

摘 要:当前健康不平等问题已经受到国际社会的广泛关注,成为社会经济领域重点研究的主题之一。社会经济地位的差异是造成健康不平等的根本性影响因素,其中教育的作用最为关键。教育和健康是人力资本的重要组成部分,也是关乎社会发展和个人福利的关键变量,同时两者关系也十分密切。不同教育水平的群体在健康水平上存在差异,从而形成健康的教育梯度。为了探究我国是否存在健康的教育梯度,厘清教育对健康的影响及其影响机制,基于格罗斯曼健康需求理论、教育影响健康的群体化差异理论等,构建对数二项分布回归模型,通过分析2010—2018年中国综合社会调查数据,从理论和实证两个方面考察中国居民健康的教育梯度及其影响机制,研究结果得到多个稳健性检验的支持。研究发现,教育对人们的健康水平产生正向促进作用,尤其在初中教育阶段最为显著,同时该影响存在性别、年龄、城乡和地区性差异。在此基础上进一步探索了教育对健康的影响机制,结果表明,教育主要通过收入水平、生活方式和社会交往等物质性和非物质性中介路径影响个体的健康状况。因此,加大教育的全方位投入力度,特别是基础教育阶段的投入,以及提高居民收入水平、倡导健康生活方式、促进社会和家庭支持等政策途径,对于提高全民健康水平,改善健康不平等具有重要意义。

关键词:健康不平等;健康的教育梯度;社会经济地位;生活方式;社会交往

中图分类号:C923;G40-052 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)03-0068-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.036

收稿日期:2022-10-06;修订日期:2023-03-01

作者简介:惠卉,首都经济贸易大学研究生院助理研究员,经济学院博士研究生;张连城,首都经济贸易大学经济学院教授,博士生导师。

一、问题的提出

21世纪以来,健康不平等问题的相关研究和探索受到了全世界的高度关注。世界卫生组织、世界银行、联合国开发计划署以及许多国家政府积极投入人力、物力、财力,通过经济、社会、区域等多维度来探究健康不平等问题。联合国在1978年的《阿拉木图宣言》中呼吁各国为达到“2000年人人享有健康”的目标而共同努力,引领了全球社会对于健康不平等问题的研究潮流。来自不同学科领域的经济学家、社会学家、社会流行病学家等开始广泛开展健康不平等问题的研究。

健康不平等的影响因素是各界学者研究的重要问题之一。从经济学角度看,健康不平等的影响因素主要包括社会经济地位和社会人口特征,尤其是社会经济地位。社会经济地位(SES,socioeconomic status)一般是指基于收入水平、教育水平、职业地位等因素对群体或个人的经济和社会地位的总体衡量[1],其对健康的影响通过多途径发生作用。社会经济地位较高的群体或个人的健康水平往往优于社会经济地位较低的群体或个人[2],从而形成健康的社会经济地位梯度[3]。我国对健康不平等的研究大多集中在收入因素对健康不平等的影响上,然而在当前社会中,人们通常先完成教育,再步入社会获得工作收入。教育能够带来知识和技能的累积,而收入则是人们可获取的经济资源[4]。相对于收入水平和职业地位,教育对健康不平等有着更加基础性的影响[5-8]。

接受教育的年限越长、认知能力发展越完善,人们越具备更加复杂、灵活和理性的思维策略。教育让人们积累了知识、技能,具备了价值观和科学行为,增加了自信和动力,能够进行理性地思考,从多角度看待问题、分析问题并解决问题,这些都对个人的职业、收入和财富具有显著的影响,能帮助人们更易获得健康和成功[9]。因此,教育因素对健康的影响引起了学者们的广泛关注,不同教育程度的群体在健康水平上存在差异,这也是学者们强调的健康的教育梯度(education gradient in health)。教育水平高的群体往往健康状况较好,与之相比,教育水平较低的群体面临健康风险的几率更大[10]。

我国一贯重视人民健康,改革开放以来,健康领域的改革发展成绩斐然,人们的健康水平、身体素质都在不断提高。但在健康领域结出建设硕果的同时,我国健康不平等问题日益凸显,给维护和促进健康带来了新的挑战[11]。目前,我国正处于经济转型期,实现经济转型的前提条件是技术进步以及与之相联系的人力资本积累,而健康是人力资本的重要构成要素。因此,提高国民健康水平,改善健康不平等现状,对于实现我国经济转型和经济高质量发展具有重要的现实意义。本研究重点关注我国是否存在健康的教育梯度,试图厘清教育对健康的影响机制,为进一步推进健康中国建设、改善健康不平等、提升国民健康水平提供政策参考。

二、文献综述、理论分析与研究假设

1. 文献回顾

教育和健康的关系一直受到学术界的关注和讨论,形成了许多实证研究成果。温柯柏(Winkleby)等首先在实证研究中发现教育因素与胆固醇含量之间的关系最密切,证明教育是影响健康状况最重要的因素[5]。教育对健康的解释力在不同群体间存在不同的表现,一些学者认为,教育水平越高的人越知道如何利用医疗市场和服务来保持个人的健康,同时自评健康得分更高,健康状况更好[12];受教育程度高的人在工作中感到更有价值和成就感,他们调控生活方式和健康行为的能力明显强于受教育程度较低的人[6,13]。还有学者提出教育是通过工资收入、职业选择、营养状况、同伴效应、就业率、居住和生存环境来间接影响健康[14-17]。早期有关教育对健康影响方面的研究大多使用普通最小二乘法,近期探讨教育与健康关系的文献主要集中在克服内生性问题上,其中工具变量法使用较多,较为常用的工具变量有义务教育法、教育改革政策等[18-20]。近年来,国内学者对教育与健康关系的研究逐步深入,并在研究对象、方法以及结论等方面取得一定进展。对于中国的老年人、妇女、儿童、农民工等群体,学者们认为提高教育水平对改善以上群体的健康状况具有重要意义[21-27]。此外,教育对于我国不同性别、城乡、地区等居民的健康状况影响各不相同,学者们通常使用分位数回归、集中度指数分解、夏普利值分解等方法衡量教育相關的健康不平等问题[28-30]。

回顾已有文献,国内外目前对于教育与健康的关系、教育对健康的影响机制尚未形成一致的研究意见。本文认为可以在国内现有文献的基础上加以拓展:一是从研究对象和研究数据上,现有文献对老年人、农民工、妇幼等特定群体的研究较多,且大多只选用某一年份或者某一地区、省份的研究数据,对国内居民整体样本的跨期研究较少。二是研究内容上,以往研究集中关注教育和健康二者的相互关系,关于教育对健康影响机制方面的研究尚且不足;而且现有文献大多在健康经济学和社会流行病学领域进行研究,引入社会学视角进行分析的较少。三是对于克服内生性问题和稳健性检验等方面的研究方法可以更为丰富。因此,本研究从以上三点出发,选用健康和教育有关信息涵盖丰富的全国性跨期数据,研究教育对健康的影响及其影响机制。除了运用健康经济学理论和实证方法之外,还从社会学视角引入了社会交往这一变量,拓宽了研究视域;使用个人受义务教育法实施的影响作为工具变量以克服内生性问题;并且通过安慰剂检验、补充样本法检验以及分样本Bootstrap法进行稳健性检验,估计结果稳健有效;进而根据实证结果提出促进全民健康发展、改善健康不平等的政策建议。

2. 教育与健康的关系

教育是人们通往健康之路的关键,教育创造了资源且具有将现有事物转化为资源的能力,这些资源与人们的健康密不可分。目前解释教育影响健康的群体差异化现象存在两种理论,一种是资源替代理论(Resource Substitution Theory),另一种是优势强化理论(Reinforcement of Advantage Theory)[4]。资源替代理论认为当人们拥有多个资源时,资源替代会促使人们对特定资源的依赖程度降低。因此对于拥有较少替代资源的群体来说,拥有特定资源的效果更大。教育是一种社会资源,对个体健康的促进作用会在弱势群体中更加显著。由于这一群体在社会资源方面处于劣势,他们将更多地依赖稀缺的教育资源,从而在教育成就中获益更多。如果弱势群体的教育水平很低,又没有拥有其他可替代的资源,那么劣势会相互叠加并加剧健康不平等,即产生劣势叠加效应。优势强化理论的主张与之相反,其认为优势群体从他们所拥有的资源中获得更多,因此他们的资源会成倍增加以强化优势。拥有更多其他社会资源的优势群体将更多地受益于教育成就,其结果是“强者愈强,弱者愈弱”,加剧了教育的健康不平等。这两种理论从不同的角度解释了教育是影响健康的重要因素,是形成健康梯度的重要原因之一。此外,教育与健康之间的关系也会因性别、年龄等人口特征的不同而发生变化。在死亡率、自评健康、心理健康以及体质指数等方面,相较于男性,女性的教育效应更大。教育和健康的关系通常在晚年开始减弱,同时教育在心理健康方面的收益也开始减弱[12]。

现有绝大多数文献都发现,个体的教育水平和健康水平之间存在着一种正相关关系,即个体所受教育水平的提升可以有效改善其健康水平;同时大量实证分析显示,教育对健康水平的提升具有重要的推动作用。教育不仅是改善个人健康的有效路径,对于弱势群体而言,教育同时也是一种减少健康不平等的有效路径。根据上述分析,为了考察中国是否存在健康的教育梯度,首先提出假设:

假设1:教育对人们的健康有积极的正向影响,且不同教育阶段对健康水平的影响不同。

3. 教育对健康的影响机制

在教育如何改善健康的问题上,人力资本理论认为,个人通过教育所获得的劳动技能和知识水平能够通过生产能力向经济资源转化,从而为健康发展提供有力的物质支持。在此基础上,人们通过教育积累了超出生产技能之外的信息、习惯和非认知能力等综合素质,可以提供理性思考、客观判断、有效交流和信息获取等能力,有利于个人通过克制不良习惯、形塑生活方式和管理资源支配等途径长期保持身体健康,从而在总体上表现为教育通过多渠道影响健康的路径效果[31]。

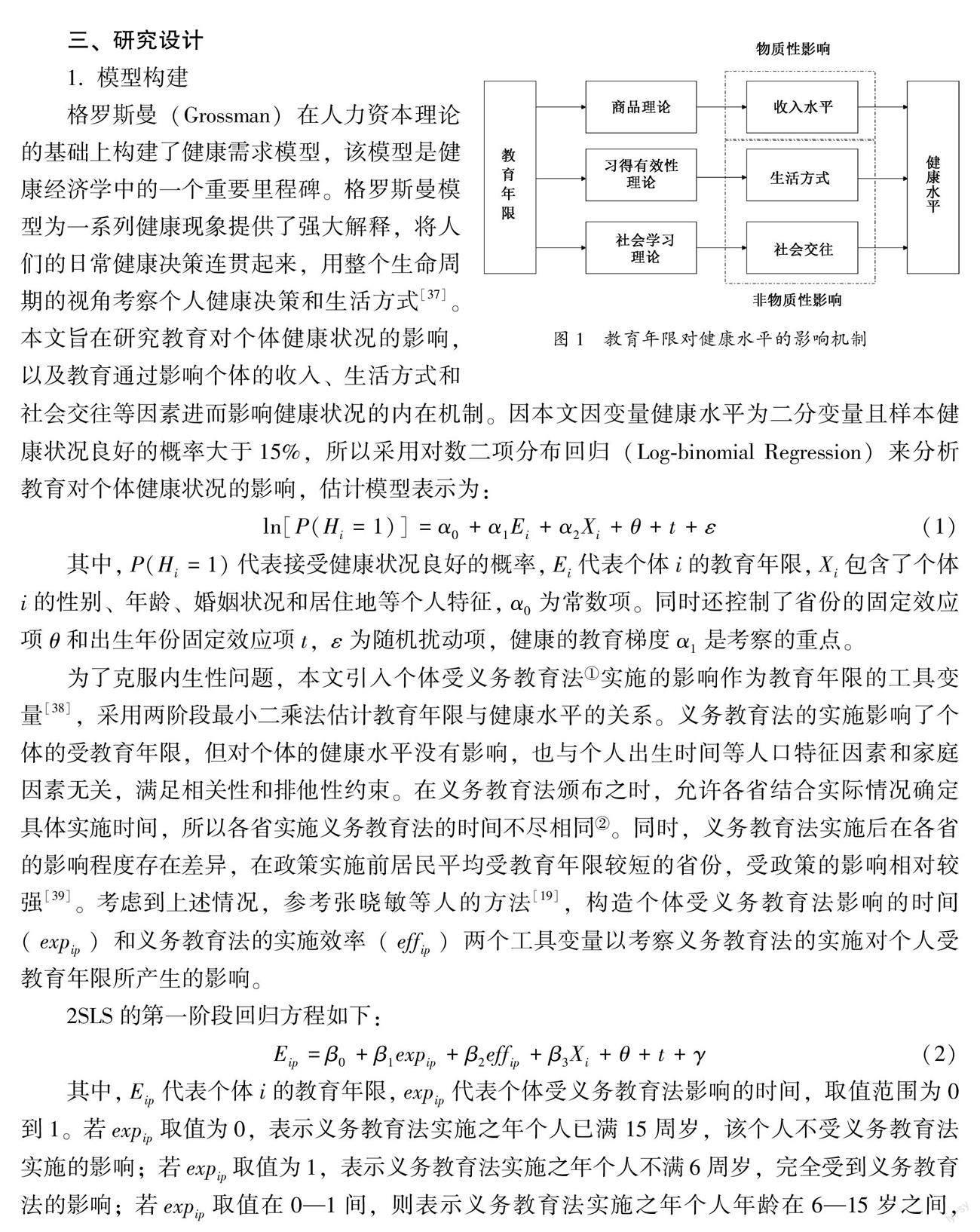

在实证层面,具体而言,笔者系统总结了以往的研究,关于教育对健康的影响机制主要归纳为两种途径:教育对健康的物质性影响和教育对健康的非物质性影响。其中,教育对健康的物质性影响是指个人通过教育习得的物质性人力资本所带来的收入水平的提升能够促进个体健康,即个体的教育水平通过“收入水平”这一桥梁影响健康水平。教育对健康的非物质性影响可以从生活方式和社会交往两方面来进一步分析。

(1)“教育—收入水平—健康”机制。教育对收入的因果效应由来已久,但是收入对健康有影响吗?有关健康的社会经济梯度的大量文献显示,收入与死亡率、自评健康状况、吸烟、酗酒、肥胖甚至是精神沮丧等一系列健康指标有着较强的相关性,也有研究证实收入对健康有着积极的因果效应。商品理论(Commodity Theory)强调教育影响人们社会经济地位的提升和物质回报的积累[9]。第一,良好的教育可以提升个体的人力资本,教育水平高的群体失业率较低,他们可以获得更优越的工作、更高的收入。第二,收入较高的群体可能拥有更好的生活环境。直接收入假说(Direct Income Hypothesis)也认为,健康差异源于高收入群体有更多的财富进行健康投资。他们可以送孩子去更好的学校读书,居住在污染更少的社区等,有助于提升健康水平。第三,高收入者普遍拥有较高的健康风险应对条件。如能够获得更好的医疗服务资源、提前预防疾病以及健全的健康保险体系等,从而促进健康水平的提升。

(2)“教育—生活方式—健康”机制。由于物质性影响无法完全解释教育对健康的影响机制,所以习得有效性理论(Theory of Learned Effectiveness)突出了教育在促进健康过程中的非经济性作用[9],该理论关注人们后天习得的生活方式、自我控制能力和创造性工作等中介作用。可以说,教育的重要作用之一就是培养个体能够更加见多识广、更富于理解力和以更健康方式生活的技能。教育能使个体更好地习得促进健康行为的相关知识,遵循健康的生活方式,持有积极乐观的生活態度,以及有效塑造和控制自己生活的能力和动力。

研究表明,受过良好教育的人更重视健康的生活方式,注重参加体育锻炼,有助于降低肥胖的发病率[32-33]。不经常运动、体重不足和肥胖的人更可能具有较差的健康状况。加强体育锻炼等良好的生活方式和健康的生活态度能够提高个人的健康水平[34]。有效率生产者假说(Efficient Producer Hypothesis)亦认为,健康差异的原因在于受过良好教育的人在健康的生产上更有效率,受教育而获得的知识能够让人们更好地照顾自己;教育让人们更愿意投资能产生长期回报的资产,其中就包括健康。此外,受过良好教育的个人对于医生的建议有更好的依从性,而且更有能力处理复杂的治疗方案。

(3)“教育—社会交往—健康”机制。在教育对健康的非物质性影响中,通过社会支持资源对健康可能产生的影响越来越引起学界的关注。

著名心理学家班杜拉(Bandura)提出的社会学习理论探讨了认知、行为与社会因素对人的影响,特别是社会因素的影响,并且提出了个体学习行为的三种机制[35]。一方面是观察学习机制,社会网络是一个相互依赖和动态的系统,一个人的健康状况不仅受到个人行为的影响,还受到社会网络中他人的影响。例如,受过良好教育的人可能有更多受过良好教育的朋友,朋友有可能更重视健康,那么通过观察和模仿学习,提高了个体对健康的重视程度,促进了健康水平的提升;一个人如果拥有吸烟、喝酒、吸毒或自杀倾向的朋友,他会比其他人更有可能参与同样的活动。社会学习理论已被成功应用于帮助人们对慢性疾病互助管理项目中,通过组建患者支持小组提供心理疏导和互动支持,收到了比较好的成效[10]。另两个方面是联结与强化机制,高学历群体一般具有较强的社会沟通能力,有利于维护和拓展社会关系,增加社会交往和社会团体的参与程度。

社会支持与健康结果之间的相关性已被完全证明,如社会交往有限的人更有可能酗酒。缺少社会支持可能

增加个体的压力,导致孤单或缺乏认同感,而酗酒可能是一个反应或应对机制。社会交往可以为人们带来更多的健康资源和保障,获得更多的情感和心理支持,增強了自我效能和生活幸福感,从而使人们拥有较好的健康状况。另外,那些拥有社会支持的人也通常较少为压力所困[36]。

综上所述,从以上三种机制分析来看,一是良好的教育能够提升个体的人力资本,使人们在劳动力市场竞争中占据较大的优势;人们获得稳定、环境优越、收入较高的工作机会较大,教育所产生的物质回报可以有效提升健康水平。二是不同教育水平的居民在生活方式上存在显著差异,教育水平越高的人越倾向于形塑和维护有利于健康的生活方式:一方面,受教育程度越高的人对健康的需求越高,拥有健康生活方式的动机越强;另一方面,他们能够支付健康生活方式所需要的经济文化资本。三是教育水平较高的群体在社会网络中容易处于优势地位。

社会交往能够产生情感支持和增强幸福感,减少因负面情绪导致的精神不佳状况。因此,本研究形成一条教育通过影响人们收入水平、生活方式和社会交往来影响健康水平的重要因果路径,这也是本文的逻辑框架,如图1所示。为了验证以上机制,提出假设2和假设3:

假设2:教育通过物质性影响路径(收入水平)间接影响人们的健康水平。

假设3:教育通过非物质性影响路径(生活方式、社会交往)间接影响人们的健康水平。

三、研究设计

1. 模型构建

格罗斯曼(Grossman)在人力资本理论的基础上构建了健康需求模型,该模型是健康经济学中的一个重要里程碑。格罗斯曼模型为一系列健康现象提供了强大解释,将人们的日常健康决策连贯起来,用整个生命周期的视角考察个人健康决策和生活方式 [37]。本文旨在研究教育对个体健康状况的影响,以及教育通过影响个体的收入、生活方式和社会交往等因素进而影响健康状况的内在机制。因本文因变量健康水平为二分变量且样本健康状况良好的概率大于15%,所以采用对数二项分布回归(Log-binomial Regression)来分析教育对个体健康状况的影响,估计模型表示为:

ln[P(Hi=1)]=α0+α1Ei+α2Xi+θ+t+ε(1)

其中,P(Hi=1)代表接受健康状况良好的概率,Ei代表个体i的教育年限,Xi包含了个体i的性别、年龄、婚姻状况和居住地等个人特征,α0为常数项。同时还控制了省份的固定效应项θ和出生年份固定效应项t,ε为随机扰动项,健康的教育梯度α1是考察的重点。

为了克服内生性问题,本文引入个体受义务教育法【 我国于1986年7月颁布《中华人民共和国义务教育法》,明确规定“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,都应当入学接受规定年限的义务教育”。】实施的影响作为教育年限的工具变量 [38],采用两阶段最小二乘法估计教育年限与健康水平的关系。义务教育法的实施影响了个体的受教育年限,但对个体的健康水平没有影响,也与个人出生时间等人口特征因素和家庭因素无关,满足相关性和排他性约束。在义务教育法颁布之时,允许各省结合实际情况确定具体实施时间,所以各省实施义务教育法的时间不尽相同【 各省份(不含港澳台)具体实施义务教育法时间为,1986年:北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、江西、山东、河南、广东、重庆、四川、云南;1987年:吉林、安徽、湖北、陕西;1988年:福建、贵州、内蒙古、青海、新疆;1990年:甘肃;1991年:湖南、广西、海南;1993年:上海、宁夏;1994年:西藏。】。同时,义务教育法实施后在各省的影响程度存在差异,在政策实施前居民平均受教育年限较短的省份,受政策的影响相对较强[39]。考虑到上述情况,参考张晓敏等人的方法[19],构造个体受义务教育法影响的时间(expip)和义务教育法的实施效率(effip)两个工具变量以考察义务教育法的实施对个人受教育年限所产生的影响。

2SLS的第一阶段回归方程如下:

Eip=β0+β1expip+β2effip+β3Xi+θ+t+γ(2)

其中,Eip代表

个体i的教育年限,expip代表个体受义务教育法影响的时间,取值范围为0到1。若expip取值为0,表示义务教育法实施之年个人已满15周岁,该个人不受义务教育法实施的影响;若expip取值为1,表示义务教育法实施之年个人不满6周岁,完全受到义务教育法的影响;若expip取值在0—1间,则表示义务教育法实施之年个人年龄在6—15岁之间,expip的值按照如下方法计算:expip=(个人出生年-实施年)+1510。

effip表示义务教育法的实施效率,取决于义务教育法实施前各省义务教育的特征,即初始平均受教育年限和受义务教育法影响的时间,因此,以个体受义务教育法影响的时间(expip)和初始平均受教育年限来表示:effip=expip×prep。其中,prep表示完全未受义务教育法影响的人群的平均受教育年限。

为了进一步探讨教育对健康的影响机制,本文选择使用逐步回归法和交互效应模型进行实证分析,即在基线模型的基础上,依次引入三个既有理论所提出的影响因素:收入水平、生活方式、社会交往,以及教育年限与三者的交互项,估计方程如下式:

ln[P(Hi=1)]=δ0+δ1Eip+δ2Xi+δ3Mi+δ4Ei×Ii+δ5Ei×Li+δ6Ei×Si+θ+t+μ(3)

其中,

P(Hi=1)代表接受健康状况良好的概率,Eip代表第i个个体的教育年限,Xi包含了第i个个体的性别、年龄、婚姻状况和居住地等个人特征,Mi是代表一组影响因素(收入水平、生活方式和社会交往)的变量,Ei×Ii是教育年限与收入水平的交互变量,Ei×Li是教育年限与生活方式的交互变量,Ei×Si是教育年限与社会交往的交互变量,δ0为常数项,μ为随机扰动项。为了避免样本规模差异导致的估算偏误和人口流动造成的样本选择偏差,本研究在模型中依次加入交互项,而不是直接比较分样本模型的系数[40]。

2. 数据和变量

本研究的数据来自中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)項目。该数据样本涵盖中国28个省份(除港澳台、西藏、新疆、海南外),样本年龄满18周岁、在抽样住址居住满一年,调查数据能够比较客观全面地反映中国社会、社区、家庭、个人等多个层次的生活状况和健康状况。本文使用2010—2018年(2010年、2012年、2013年、2015年、2017年和2018年)共计六次综合调查数据进行研究,剔除了少许变量信息缺失的观测值后,得到51328个有效样本,其中包含城市样本31986个、农村样本19342个;东部样本21312个、中部样本17349个、西部样本12667个。

健康不平等的研究中,健康的测量包括自评健康、死亡率、医学健康和功能性健康四类指标[1]。本文采用个人的自我健康评估状况作为模型的因变量。对受访者提出健康评估的问题为“您觉得您当前的身体状况如何?”(1=很不健康;2=比较不健康;3=一般;4=比较健康;5=很健康),本文将自我健康评估状况处理为二分类变量,把“很健康、比较健康和一般”编码为“健康状况良好=1”;把“很不健康和比较不健康”编码为“健康状况较差=0”。自变量为教育年限,根据我国不同学段的学制年限将教育年限编码为:0=未受过任何教育;6=小学;9=初中;12=高中;16=大专及以上。

本研究在考察教育对健康的影响因素时,收入水平指标使用家庭收入来衡量,原因在于研究收入水平与健康的关系时,国际上大部分的研究使用家庭收入或人均家庭收入[15,41]。考虑到通货膨胀的影响,收入水平变量为经过居民消费价格指数调整到2018年的收入,收入变量使用对数形式。生活方式变量用参加体育锻炼的频率进行衡量(1=每天;2=一周数次;3=一月数次;4=一年数次或更少;5=从不);社会交往情况用社会交往的频率进行衡量(1=非常频繁;2=经常;3=有时;4=很少;5=从不)。

根据研究需要和数据的可得性,本文在模型中纳入人口特征解释变量来预测健康水平。人口特征包括性别、年龄、婚姻状况和居住地(城市/农村)。由于我国东部、中部和西部地区发展不均衡,因此控制了东部地区、中部地区和西部地区三个虚拟变量。因缺少港澳台、西藏、新疆、海南等地的样本,本文将28个省份划分为三个类别,东部地区(包含10个省份【 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东10个省份。】)、中部地区(包含8个省份【 中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份。】)和西部地区(包含10个省份【 西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏10个省份。】)。

四、实证分析

1. 描述性统计

变量的描述性统计结果如表1所示。样本的自我健康评估均值为0.823,处于较为健康的水平。样本的平均教育年限指标的均值为8.822,接近初中教育水平。全部样本的平均年龄约为50岁,样本中男性占比为48.7%,女性占比为51.3%。有62.3%的个体居住在城市,37.7%居住在农村。居住在东部地区、中部地区和西部地区的比例分别为40.7%、34.3%和25.0%。在除去CPI的影响后,居民家庭平均年收入为40134.84元。在生活方式和社会交往方面,有38.8%的居民进行一月数次及以上的体育锻炼,26.5%的居民经常进行社会交往。

本文核心变量的描述性特征参见表2。可以看出,男性居民的自我健康评估状况要优于女性居民,同时男性的平均受教育程度也比女性高;男性受教育程度为初中及以上的比例均高于女性,小学教育及未接受过正式教育的比例均低于女性。城市居民的自我健康评估状况优于农村居民,平均受教育程度也高于农村居民;城市样本中未受过正式教育的比例仅为农村样本的1/3,接受大专及以上教育的人口达到了同水平农村人口的8.39倍。此外,人口健康水平和教育水平的地区差异也很明显:东部地区居民的自我健康评估状况明显优于中部和西部地区居民,拥有高中及以上教育水平的人口达到了同水平西部地区人口的两倍多。

为了进一步考察不同教育水平居民的健康状况分布,构建了教育水平和自评健康状况矩阵(见表3)。可以看到,在各年的分布中,未受过教育的群体相较于其他教育程度的群体,自评健康水平很差和不好的占比较高,好和很好的占比较低。随着受教育程度的提高,自评健康状况很差和不好的占比逐渐减少,同时好和很好的占比逐渐增加。与之相反,大专及以上受教育群体的自评健康水平好和很好的占比较高,很差和不好的占比较低。随着时间的推移,不同教育水平群体的健康状况有所提升,自评健康很差和不好的比例逐渐降低,好和很好的比例逐渐提高。综上可知,我国居民的教育水平与健康水平有密切的联系,健康的教育梯度显著。

2. 基准回归

表4汇报了基准回归结果和工具变量检验结果。模型1和模型2分别为教育水平和教育年限的OLS估计,模型3和模型4是第一阶段估计和2SLS估计。从整体来看,OLS和2SLS估计中教育年限对于个体健康水平的影响系数均为正且在1%水平下显著,这说明中国居民存在教育的健康效应,同时也印证了米洛斯基和罗斯(Mirowsky & Ross)的理论,即教育是一种习得有效性能力,

教育年限对健康水平有明显的促进作用[9]。模型1中,根据教育年限将样本分为未受过教育、小学、初中、高中和大专及以上五组,探讨不同教育阶段下教育对健康的影响。回归结果表明,与未受过教育者相比,小学、初中、高中、大专及以上教育程度者报告健康状况良好的优势分别增加了7.25%、15.72%、15.49%和14.00%,这表明从小学教育阶段开始,教育对居民的健康水平有明显的促进作用,特别是小学到初中阶段的促进作用最为显著,而处于初中以上教育阶段时,教育对健康水平的正向促进作用逐步减弱,这一结果与以往研究结果颇为相似。有研究认为,在农村,小学和初中毕业者之间的健康差距最大;中等学历者比高等学历者、低学历者的健康水平更高[42]。那为何高等学历者没有体现出更大的健康优势?这可能是因为受过高等教育的群体大多从事行政管理和专业技术工作,他们工作压力较大,长期办公久坐不动,这抵消了教育对健康的部分积极影响。

此外,控制变量对个体健康状况也产生重要影响。从性别方面来看,模型1—4均显示性别对个体健康状况的影响在1%水平下显著且系数为正,说明男性在自我健康评估状况上比女性更占优势,这与以往研究结果一致。样本年龄的系数均为负,表明年龄与个体健康水平呈现出显著负相关关系,即随着年龄的增长,人们的健康状况逐步衰退,呈现不断下降的趋势。在城乡方面,城乡人口呈现明显的健康差异,城市人口报告健康状况优于农村人口且系数在1%的水平下显著,说明城市居民更容易获得在医疗服务、环境卫生、经济发展等方面的优质资源,这些因素明显促进了城市居民健康水平的提升,同时也加大了城乡间个体的健康不平等。在地区差异方面,与西部地区相比,东部地区和中部地区对自评健康状况的影响在1%水平下显著且系数为正,说明东部地区和中部地区的个体比在西部地区的个体更容易拥有较好的健康状况。婚姻状况对个体健康水平无显著影响。

一阶段估计中,个人受义务教育法影响时间的系数为0.037且在1%的水平下显著,表明个人受义务教育法影响时间越长,其接受教育年限越久。义务教育法实施效率这一指标的系数为负,说明义务教育法实施前教育水平较低的省份受政策的正向影响更大,政策实施前教育水平较高的省份受政策的正向影响较小,这与以往研究结论一致[19,37]。2SLS估计中教育年限的系数为0.089,大于OLS估计中教育年限的系数(0.046),即2SLS估计中教育年限对个体健康水平的提升作用更显著。DWH检验的Chi2值为3.509且在10%水平下拒绝了所有解释变量均为外生变量的原假设,表明教育年限变量具有内生性。弱工具变量检验的Cragg-Donald-Wald统计量的F值为48.218,大于临界值(16.38)[43],因此不存在弱工具变量情况。所以,使用工具变量法的回归结果表明,教育是影响健康的重要因素且对健康具有正向的积极影响,其中初中阶段教育的影响最为显著,这也解释了中国居民健康的教育梯度现象,结果支持假设1。

3. 教育对健康的影响机制

为了进一步考察教育对健康的影响机制,本文使用逐步回归法和交互效应模型进行机制检验,表5报告了处理内生性问题后的2SLS回归结果,其中模型1为教育年限與收入水平的交互模型,模型2为教育年限与生活方式的交互模型,模型3为教育年限与社会交往的交互模型。

模型1中,纳入教育与收入水平的交互项后,收入水平对个体健康状况的影响在1%显著水平下为正,即家庭年收入的自然对数每增加一个单位,其自评健康状况良好的优势增加5.02%。

这可能的原因是高收入群体拥有更多的资金进行健康保健投资,以及对疾病的预防和购买健康保险等健康管理行为;或是在患病后能够在医疗卫生资源方面进行更多的资金投入,

从而促进了自身健康水平的提升。模型2的实证结果显示,在教育与生活方式的交互影响下,经常参加体育锻炼的人健康状况良好的优势是不经常参加体育锻炼者(一个月参加不超过一次)的1.03倍。这表明人们选择健康的生活方式,如经常参加体育锻炼和运动等,能够有效提升健康水平。模型3的实证结果显示,在教育与社会交往的交互影响下,社会交往对个体健康状况的影响在1%水平下显著为正,即经常参与社会交往的人健康状况良好的优势是较少参与社会交往者(很少和从不参与)的1.04倍。这说明个体的社会网络资源越丰富,社会交往越频繁,其所获得的社会支持越高,越有助于个体身心的健康。综合模型1—3来看,教育年限对个体健康水平有显著的积极影响,但在分别纳入教育与收入水平、生活方式、社会交往的交互项后,教育的主效应系数均在不同程度上减小;教育年限与收入水平、生活方式和社会交往的交互项系数均为负数且均在1%的水平下显著,这说明人们增加收入,积极参与锻炼和加强社会交往,能够部分减弱教育对于健康的正向作用,意味着这三者是教育影响个人健康水平的有效途径,即教育通过物质性影响路径(收入水平)和非物质性影响路径(生活方式、社会交往)间接影响人们的健康水平,总体研究结果支持假设2和假设3。

五、稳健性检验

1. 安慰剂检验

为了进一步检验将个人受义务教育法实施的影响作为工具变量的有效性,通过把义务教育法实施时间提前2年或推迟2年作为虚拟政策时点进行安慰剂检验,以此估计教育对健康的因果效应。如果检验结果证明无类似因果关系,则说明教育年限的增加确实受到义务教育法实施的政策影响,工具变量验证有效,安慰剂检验结果见表6。表6第一列选择的两组样本分别为在实际义务教育法实施时年龄在15—16岁(A组)和17—18岁(B组)群体。假定虚拟政策时点为提前2年实施义务教育法,即A组年龄为13—14岁,是受到政策影响的样本;B组年龄为15—16岁,是未受政策影响的样本。回归结果表明,在控制了其他变量的条件下,教育年限对健康并无显著影响。第二列选择的两组样本分别为在实际义务教育法实施时年龄在11—12岁(C组)和13—14岁(D组)群体。假定虚拟政策时点为推迟2年实施义务教育法,即C组年龄为13—14岁,是受到政策影响的样本;D组年龄为15—16岁,是未受政策影响的样本。回归结果仍表明教育年限对健康水平无影响。表6中的两列系数均不显著,这验证了义务教育法对于教育年限的正向影响是政策实施的影响效果,而非时间的变化趋势,所以基准回归结果是无偏的,不是由内生性因素干扰所得。

2. 补充变量法检验

为了检验回归结果是否稳健,本文将医疗支出变量作为新的解释变量纳入回归方程中,考察主要解释变量教育年限的回归系数与原回归系数相比较有何异同,以此验证基准回归结果是否稳健。医疗支出代表公共医疗资源的可及性,其与个体健康状况密切相关。医疗支出的数据同样来自中国综合社会调查数据库,用全年总支出中医疗支出金额(不含医疗保险报销金额)来代替,稳健性检验的回归结果见表7。模型1—3中,教育年限在1%水平下显著且系数为正,表明加入医疗支出变量后,教育年限对健康水平仍具有明显的积极影响,与之前的回归结果保持一致,回归结果的稳健性得到证实。同时,我们还发现医疗支出与健康水平之间存在负相关关系,这也符合我国的实际情况,即人们在健康状况不佳的情况下才会考虑去医院就诊,从而产生相应的医疗支出[28]。

3. 分样本Bootstrap法检验

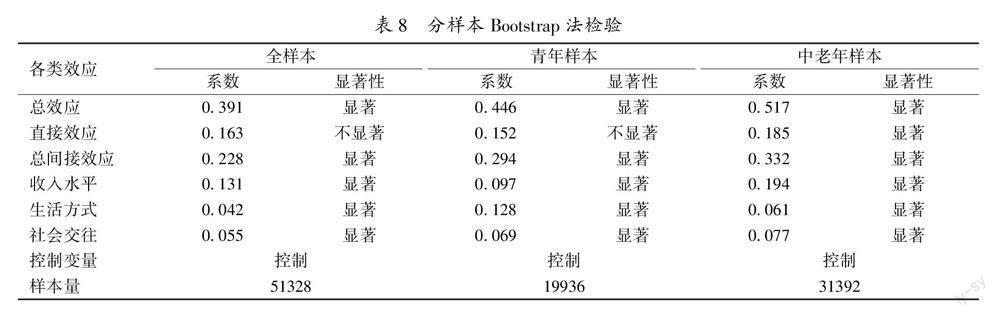

本文的实证研究部分采用了中介效应检验的逐步回归法,虽然逐步回归法在相关研究中多有运用,但是在多个并列的复杂中介检验中,逐步回归法无法对样本的直接效应进行检验判断。由于本研究涉及多重平行中介因素,为了准确验证假设,本文在逐步回归检验的基础上通过基于最小二乘法回归分析的Bootstrap方法来进行检验。Bootstrap方法能够对多种平行中介、有序中介和其他更复杂中介效应进行检验,可以更为准确地考察中介效应并估计效应大小。表8分别报告了全样本、青年样本和中老年样本的Bootstrap法检验结果【 具体操作可由SPSS软件的PROCESS宏命令来实现,文中设置Bootstrap重复抽样5000次,数据结果将直接呈现总效应、直接效应及间接效应。】。

全样本模型结果显示,教育影响健康的总效应以及收入水平、生活方式、社会交往这三条中介路径的间接效应全部显著,而教育影响健康的直接效应并不显著。这说明教育对健康有积极的显著影响,而且是通过收入水平、生活方式以及社会交往路径间接影响人们的健康水平,从而验证了假设1、假设2和假设3。

青年样本和全样本结果基本一致,也是教育影响健康的总效应以及收入水平、生活方式和社会交往这三条中介路径的间接效应全部显著,而教育影响健康的直接效应并不显著。此外,以收入水平为代表的物质性影响路径占总间接效应的32.99%,而以生活方式和社会交往为代表的非物质性影响路径占总间接效应的67.01%【 不同中介路径的影响程度可以通过路径的间接效应与总间接效应的比值大小来表示:32.99%=0.097/0.294;67.01%=(0.128+0.069)/0.294。】。由此可见,对青年而言,教育对健康的非物质性影响路径的中介作用大于物质性影响路径。

在中老年样本中,总效应、直接和间接效应全部显著。其中以收入水平为代表的物质性影响路径解释了58.43%,而以生活方式和社會交往为代表的非物质性影响路径解释了41.57%【 不同中介路径的影响程度可以通过路径的间接效应与总间接效应的比值大小来表示:58.43%=0.194/0.332;41.57%=(0.061+0.077)/ 0.332。】。由此可见,对中老年人而言,教育对健康的物质性影响路径大于非物质性影响路径。此外,中老年样本模型中既有直接效应又有间接效应,表明上述三个路径仅产生部分中介作用,此结果反映出教育影响健康的路径可能会随年龄增长而产生多元变化,可能还包括医疗资源、均衡饮食、保险等情况。

六、结论与政策建议

本文利用2010—2018年中国综合社会调查数据对中国居民健康的教育梯度及其影响机制进行实证分析。研究结果表明,中国的确存在健康的教育梯度,教育年限对居民健康水平有显著的正向作用,其中初中教育阶段最为显著。个体健康状况还受到性别、年龄、居住地以及地区等因素的影响。教育主要通过收入水平、生活方式和社会交往等因素影响个体的健康状况。为克服模型中可能存在的内生性问题,本文以个体受义务教育法实施的影响作为工具变量进行两阶段最小二乘估计,并且通过安慰剂检验、补充样本法检验以及分样本Bootstrap法进行稳健性检验,结论依然稳健成立。

综上结果表明,教育是影响健康的重要因素,不同教育水平的群体处于不同的社会结构位置,引起社会经济地位、生活方式和社会交往的差异,最终导致健康不平等,从而形成健康的教育梯度。为了提高人民健康水平,推进健康中国建设,2016年10月发布的《健康中国“2030”规划纲要》强调,要抓住推进健康中国建设的重要战略机遇期,要把健康树立在优先发展的战略地位。

本文结论表明,教育对改善个体健康状况具有重要作用,这也为政府制定相关政策提供了启示:首先,教育是促进健康提升、削减健康不平等的重要因素,政府应继续全方位提高居民平均受教育水平,加强基础教育、高等教育、职业教育等不同层次教育的投入力度,特别是基础教育。青少年在基础教育阶段获取的各方面综合能力从整个生命周期来看影响深远,因此政府加强对基础教育的投入十分必要。其次,要加强健康教育,把健康教育纳入各阶段、各层次的素质教育体系中,把课堂教育与实践活动结合起来,广泛普及健康教育,培养健康的生活习惯。再次,应积极关注青少年、妇女、老年人、残疾人、低收入者等群体的健康状况,对优先人群强化干预,保障全人群和全生命周期的有效覆盖。最后,进一步健全医疗卫生服务体系,以农村和西部地区为重点,实现医疗卫生资源配置均衡化,扩大基本医疗卫生服务的公益范围,逐步缩小健康服务和健康水平的差异,促进健康公平。

从教育影响健康的机制来看,同样具有重要启示意义:一是要进一步提高居民收入水平,缩小不同群体间收入差距。完善收入分配制度,着力提高低收入者的收入,通过税收或财政政策等措施,使收入再分配向弱势低收入群体倾斜;同时,完善多层次的社会保障体系,推动社会保障政策的落实。二是要倡导健康文明的生活方式。拓宽健康知识传播渠道,实施健康支持项目,帮助民众树立健康生活方式,促进健康水平的提升。三是要加强社会支持,共同提高健康水平。促进健康水平的提升不仅仅取决于个人,而且取决于家庭、社区乃至社会的共同支持。可以从家庭、社区和社会三个层面入手,加强家庭教育和家庭治疗指导,发挥社区的纽带作用,组建社区支持小组,加强社会联系和融合,致力于改善居民的整体健康。

参考文献:

[1]EERO L. Health and social stratification[M]. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.,2009:65-83.

[2]DEBORAH L, YU X. Socioeconomic status and health differentials in China: convergence or divergence at old ages? [R], 2009.

[3]JOHAN P M, IRINA S M, ALBERT J R,et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries[J]. The New England Journal of Medicine, 2008, 358(12): 2468-2481.

[4]CATHERINE E R, JOHN M. Gender and the health benefits of education[J]. The Sociological Quarterly, 2010, 51(1):1-19.

[5]WINKLEBY M A, JATULIS D E J, FRANK E,et al. Socioeconomic status and health: how education, income, and occupation contribute to risk factors for cardiovascular disease[J]. American Journal of Public Health, 1992,82 (6): 816-820.

[6]CATHERINE E R, JOHN M. Education, social status, and health[M]. New York: Aldine de Gruyter,2003:198-206.

[7]張文宏, 陈晓冰. 教育对个体健康水平的影响[J]. 山东社会科学, 2020(7):84-93.

[8]黄洁萍, 尹秋菊. 社会经济地位对人口健康的影响[J]. 人口与经济, 2013(5):26-34.

[9]MIROWSKY J,ROSS E C. Education, learned effectiveness, and health[J]. London Review of Education, 2005, 3(3):205-220.

[10]CULTER D M, ADRIANA L M. Education and health: evaluating theories and evidence[R]. NBER,2006.

[11]王洪亮. 中国居民健康不平等的实证分析[J]. 统计与决策, 2022(13):77-82.

[12]郑莉, 曾旭晖. 社会分层与健康不平等的性别差异——基于生命历程的纵向分析[J]. 社会, 2016(6):209-237.

[13]CONTI G,HECKMAN J,URZUA S. The education-health gradient[J]. The American Economic Review,2010,100(2):234-238.

[14]洪岩璧, 曾迪洋, 沈纪. 自选择还是情境分层? ——一项健康不平等的准实验研究[J].社会学研究, 2022(2):92-113,228.

[15]齐亚强, 牛建林. 地区经济发展与收入分配状况对我国居民健康差异的影响[J]. 社会学评论, 2015(2):65-76.

[16]曾艳萍, 李雯. 教育水平、认知能力与居民健康——基于CGSS 2013的实证研究[J]. 教育观察, 2019(19):3-6,11.

[17]王远伟, 代先华, 柳妍. 教育会影响身体健康吗——基于中国家庭跟踪调查(CFPS)数据[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2020(2):169-180.

[18]郭四维, 张明昂, 曹静. 教育真的可以影响健康吗?——来自中国1986年义务教育法实施的证据[J]. 经济学报, 2019(3):148-187.

[19]张晓敏, 李亚男, 徐慧. 教育如何影响流动人口的社会融入?——基于义务教育法实施的自然实验[J]. 教育经济评论, 2022(2):20-43.

[20]李振宇, 张昭. 教育对个体健康人力资本的影响——以义务教育法实施为工具变量[J].教育与经济, 2017(3):61-67.

[21]叶晓梅, 梁文艳. 教育对中国老年人健康的影响机制研究——来自2011年CLHLS的证据[J]. 教育与经济, 2017 (3):68-76,96.

[22]彭顺壮, 付茜茜, 冯星淋. 中国中老年居民教育程度与失能发生:社会参与的中介作用[J]. 北京大学学报(医学版), 2021(3):549-554.

[23]王雪辉, 彭聪. 老年人社会经济地位对健康的影响机制研究——兼论生活方式、公共服务和社会心理的中介效应[J]. 中国卫生政策研究, 2020(3):21-30.

[24]任嘉庆, 苏彬彬, 郑晓瑛. 我国中老年人口教育和健康相关关系的分析[J]. 中国卫生政策研究, 2021(12):60-66.

[25]黄乾. 教育与社会资本对城市农民工健康的影响研究[J]. 人口与经济, 2010(2):71-75.

[26]聂伟, 风笑天. 教育有助于改善身心健康吗?——基于江苏省的数据分析[J]. 人口与发展, 2015(1):50-58.

[27]马哲,赵忠. 中国儿童健康不平等的演化和影响因素分析[J]. 劳动经济研究, 2016(6):22-41.

[28]倪秀艳, 赵建梅. 教育投入与健康不平等:来自中国健康与营养调查数据的证据[J]. 农业技术经济, 2014(3):65-74.

[29]王洪亮, 朱星姝, 陈英哲. 与收入相关的健康不平等及其动态分解——基于中国老年群体的实证研究[J]. 南京审计大学学报, 2018(6):29-38.

[30]杨玲,宋靓珺.中国老年人口健康预期寿命差异的分解研究[J].人口与经济, 2022 (1):90-105.

[31]李黎明, 杨梦瑶, 李知一. 生命历程视角下教育对健康的影响及其中介机制研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020(6):69-79.

[32]PARK C, KANG C. Does education induce healthy lifestyle? [J]. Journal of Health Economics, 2008,27(6):1516-1531.

[33]MENSCHIK D, AHMED S, ALEXANDER M, et al. Adolescent physical activities as predictors of young adult weight[J]. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2008,162(1):29-33.

[34]胡安寧. 教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析[J]. 中国社会科学, 2014(5):116-130.

[35]BANDURA A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,1986:78-92.

[36]KAWACH I, BERGMAN L. Social ties and mental health[J]. Journal of Urban Health, 2001,78(3):458-467.

[37]MICHEAL G. On the concept of health capital and the demand for health[J]. Journal of Political Economy, 1972,80 (2):223-255.

[38]HUANG W. Understanding the effects of education on health: evidence from China[R]. IZA Working Paper, 2015.

[39]MA M. Does childrens education matter for parents health and cognition? evidence from China[J]. Journal of Health Economics, 2019,66:222-240.

[40]张云松, 张翼. 城镇化的不平等效应与社会融合[J]. 中国社会科学, 2015(6):78-95.

[41]DEATON A. Health, inequality, and economic development[J]. Journal of Economic Literature, 2003, 41(1): 113-158.

[42]WU J, LIU Y, RAO K, et al. Education-related gender differences in health in rural China[J]. American Journal of Public Health, 2004, 94(10):1713-1716.

[43]STOCK J H,YOGO M. Testing for weak instruments in linear IV regression [R]. NBER Working Paper, 2002.

Research on Education Gradient in Health and Its Influence Mechanism

HUI Hui1,2, ZHANG Liancheng2

(1.Graduate School, Capital University of Economics and Business,

Beijing 100070, China;2.School of Economics, Capital University of

Economics and Business, Beijing 100070, China)

Abstract: The issue of health inequality has widely concerned by the international community, which has become one of the main topics of research in the socioeconomic field. Differences in socioeconomic status are fundamental factors contributing to health inequalities, of which education plays a key role. Education and health are important components of human capital and key variables for social development and individual well-being, and they are also closely related. Different groups with different levels of education have different levels of health, resulting in a health education gradient. In order to explore whether there is an education gradient in health in China, and clarify the impact of education on health and its mechanism, this paper constructs a Log-binomial Regression Model based on Grossmans health demand theory and group-based differences theory of educations impact on health. By analyzing the data of Chinese General Social Survey from 2010 to 2018, it explores the education gradient in health and its influence mechanism of health in China from both theoretical and empirical perspectives. The results are supported by several robustness tests. The study finds that education has a positive effect on peoples health, with gender, age, urban-rural and regional differences, especially in the stage of junior middle school education. On this basis, the influence mechanism of education on health is further explored. The results show that education mainly affects the health of individuals through material and non-material intermediary pathways such as income level, lifestyle and social interaction. Therefore, it is of great significance to increase all-round investment in education, especially in basic education, which can improve

peoples income levels, healthy lifestyles, and social and family support, producing great significance to improve the health level and health inequalities of the whole people.

Keywords:health inequality;education gradient in health;socioeconomic status;life style;social communication

[責任编辑 刘爱华]