徐则臣,与大运河一起流淌的人生

陈娟

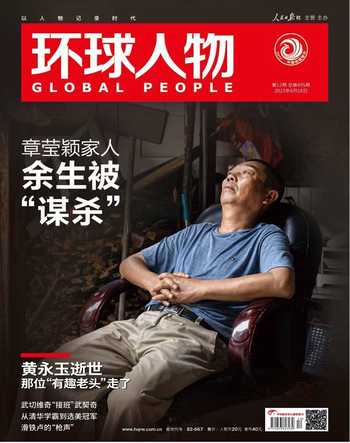

2023年6月9日,徐则臣在北京接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

因为从小在河边长大,作家徐则臣喜欢一切有水、有河的地方。27年前,他到淮安一所高校读书,学校附近有一条里运河——京杭大运河江苏省段的中段,穿城而过。以后的若干年里,他无数次来到里运河边,无数次跨过这条河,无数次沿着河流上下游走。到捕鱼的连家船上做客,跟跑船的师傅和老大们拉家常,顺带把千百年里运河的一次次改道也大略了解一遍。

“我给自己选了一门一个人的‘运河研究课,探求运河的前世今生。”徐则臣说。也是从大一那年起,他开始写小说,故事背景常常在这条大河的上下游走。一晃20多年过去,一个个故事沿着运河漂过来,运河在他的小说里越来越长,越来越复杂,“运河已然不甘于只做故事的背景,它胸有成竹,要到小说的前台来”。

“再伟大的河流也不会自己开口,它的故事必须经由一个个活生生的人来讲述。”徐则臣说。于是,他花费4年时间完成一部长篇小说,以大运河为主角,聚焦1901年—2014年100多年的历史,集中呈现了一批与这条河相关的各色人等的故事。几大家族的命运在百年间流转,最终拼接成一部“关于一条河流与一个民族的秘史”的大书——《北上》。

4年前,《北上》获得第十届茅盾文学奖。授奖词里写道:“在百余年的沧桑巨变中,运河两岸的城池与人群、悲欢与梦想次第展开,并最终汇入中国精神的深厚处和高远处。中国人的传统品质和与时俱进的现代意识围绕大运河这一民族生活的重要象征,在21世纪新的世界视野中被重新勘探和展现。”

此后的徐则臣,继续书写大运河,继续运河文化的探索与推广。每每到有运河的城市,他都会到河边走一走,闻一闻河流的气息。他也时常出现在与大运河相关的文化活动上,“我想让更多人知道它,唤醒一条文化意义上的河流”。

前不久,根据《北上》小说改编的同名电视剧开机。夏日炎炎的一个午后,在《人民文学》杂志社的会议室里,徐则臣为我们讲述自己与河流、与大运河之间的故事。以下是他的自述。

徐则臣的作品《北上》《花街九故事》《耶路撒冷》。

打量一个辽阔而古老的中国

写《北上》的念头,是一时起意,确切地说,也到这个时候了。

我很早写过一篇小说《花街》,就与生活在运河边的人有关。花街,是淮安里运河边上的一条古街,街上生活着一些老门旧家的人。或许跟生活在水边有关,他们的身上有水的柔软,也有水的坚硬,有些人生活窘迫,却坚韧隐忍。写着写着,我发现这条街、这条河在写作时非常有效——世界有多辽阔,这条街就可以有多漫长;世界有多丰富,这条街就可以有多复杂。这条街还随着时代在变化、流动,似乎所有的故事都能在里面生长。

一路写下来,运河伴随着我,越流淌越遥远,也越厚重。到了2014年,这条大运河突然在我脑海里有了清晰的轮廓,就像一个东西从黑暗的水面上一点一点浮上来。那一刻,我决定:它不再是我小说的背景,而是主角。

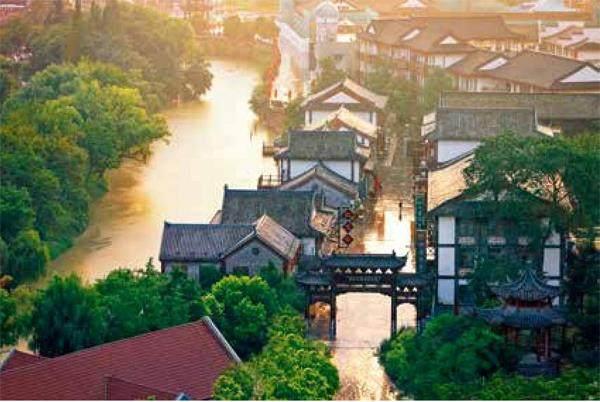

位于淮安里运河北岸的御码头。20多年前,徐则臣从这里开始研究大运河。

我很快定下书名:《北上》。构思的过程中,我研读各种有关河流的经典著作,国内的、国外的,最终发现还是要解决自己的问题:大运河对我们的国家、我们的文明与文化到底起到什么作用?我想用一条河来串起对历史和现实的思考。

故事的开始定在了1901年。为什么?因为那个时候,时局动荡,风雨飘摇,中国已经开始陷入了一种焦虑:我们到底出了什么问题?我们的文化出了什么问题?不少人已开始反思,睁眼看世界。同时,中国也被置于世界目光之下,這便自然地引入了一对意大利人——哥哥小波罗和弟弟马福德。

马福德随着军队坐船来到中国,他本是为热爱中国文化而来,却和义和团打了起来,之后逃离战争,娶了中国姑娘,成了一个“中国男人”。小波罗为了寻找弟弟,以考察运河的名义追来了中国,召集起翻译、挑夫、保镖等,开始了一路北上的溯源之旅。最终,小波罗死在通州运河的一艘船上。时光流转。到了2014年,当年同船者的后代,当代船民、摄影师、民宿创始人、考古学家和节目制作人,因为一个节目《大河谭》重新聚首。

整个故事就是这样,因为一次运河探险,几个家族的命运纠结在一起。

比如谢家。祖上谢平遥,“小波罗”的翻译。他是运河的百科全书,接受过一点儿西式教育,有改革社会的抱负,但同时又在“时不我与”的喟叹中蹉跎岁月。后人谢望和是电视制作人,拍摄关于大运河的节目《大河谭》。

至于邵家,祖上是船夫,传至当代,父亲邵秉义坚持在船上生活。他不停地换船,木头船、水泥船、铁皮船,开始是篙撑、手摇、脚踩,后来是帆船、帆动力加蒸汽动力,再到柴油机……他身上贯穿了整个当代的航运史。儿子邵星池,则选择在岸上生活。这实际上是一个快与慢、现代与传统的选择。某种程度上,运河跟这个风驰电掣的世界,正在背道而驰。

还有祖上是船夫的周海阔,开起了“小博物馆”客栈;祖上是保镖的孙家,后代成了画家、摄影师……这些家族的故事在运河沿线生根发芽。

在周海阔的客栈里,挂着一副冯友兰的对联:“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸。”冯先生曾反复解释:所谓“旧邦”,指源远流长的中国文化传统;“新命”指的是新中国建设及现代化。我写《北上》,其实就是借这一条大河写旧邦新命。在时空交错的坐标里探寻一条河,盯着一条河看,其实就是纲举目张,在打量一个辽阔而古老的中国。

被大运河改变的

过去,我对大运河的熟悉只是宏观上的,就像拿着望远镜看它的轮廓,起伏、转折都很清楚。但小说,不能只写轮廓,得一段段、一环环地落实到细部。除了望远镜,还需要放大镜,甚至是显微镜。

在写《北上》的4年,我读了六七十本書,运河史、漕运史、地方志,国内的、国外的,等等。我必须知道小说行经的年份和河段,船究竟从哪里走;我得弄清楚一个鸡蛋在1901年的无锡和济宁可能卖一个什么价;我也得知道小波罗点燃他的马尼拉方头雪茄用的大火柴,一盒能装多少根;我还得知道运河到了2014年,一个跑船的人如何展开他一天的生活……我像患了强迫症一样,希望每个细节都能在小说里扎下根来,它们扎下根,我的虚构才能有一个牢靠的基座,小说最后才可能自由地飞起。

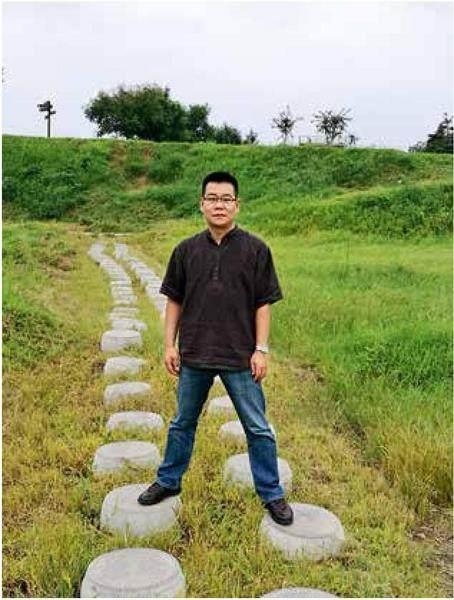

徐则臣在大运河“水脊”山东汶上南旺分水枢纽工程的遗址上。

光读书显然不行,我就利用出差、回乡的机会,一趟趟“南下”,将大运河重走了一遍。每到一个地方,只要有运河,我都会去看一看。站在河边,看看植被怎么样,芦苇是茂盛还是凋零,河道是宽还是窄,水是清还是浊……

旷日持久的田野调查,改变了我的很多想法:比如镇水兽的摆放和表情,每个地方都不一样;比如山东汶上南旺分水枢纽工程,尽管现在荒草萋萋,河道漫漶,当年“七分朝天子,三分下江南”的遗迹所存甚少,但在现场一站,只10分钟,比之前苦读10天的资料都管用,豁然开朗。

印象最深的一次是在德州。那是一个夏天,根据当地人的指引,我到了运河所在地,一看啥也没有,旁边有个老大爷光着肚皮,躺在躺椅上。我问大爷运河在哪儿,他指给我看,那哪儿是运河,就是一条路,上面长满了荒草。大爷摇着蒲扇,说“小时候还是一条河呢”。千年的大河变成了一条路,当真是沧海桑田。

整个写作的过程,让我对大运河有了更深的了解,也有了新的认识:大运河不仅仅是一条流动的大水,它跟中国的政治、经济、文化,跟中国人的文化人格和性格塑造都有极大的关系。

从文化上来说,四大名著都与运河有关。吴承恩、施耐庵、曹雪芹都生活或出生在运河边有文化底蕴的地方。《红楼梦》里林黛玉进北京,上岸的地方就在今天通州的张家湾。隋唐大运河以降,大半个中国的文化都与之相关。因为文化一是需要作者,二是需要传播,而传播的一个非常重要的路径就是沿着运河走。运河沿线生活富足,教育、文化传播跟得上,反过来造就更多的文化人。

大运河南北贯通后,中国的经济重心逐渐从西北往东南转移,现在也是这样一个格局;同时,各地实现了交流融通,互通有无,中华民族认同感日益加强。

大运河从2500年前走来,如今依然在变。今年4月,大运河再次实现全线水流贯通。当下的我们,需要重新认识这条河。今天让它通航的意义是什么,为何说它重要,我们如何认识这条河,它跟我们中国人的关系、跟中华民族的关系到底是什么,等等。从源头上去理解它,就会知道它有多重要。

我常说“唤醒”大运河,其实更重要的是一种文化意义上的唤醒。它不仅仅流淌在中国的大地上,也不仅仅流淌在教科书里,它也流淌在我们的血液里。

河流指引我到世界去

写《北上》期间,每天萦绕在头脑里的,不只是18岁那年开始认识的京杭大运河,还有11岁时校门前每日西行的石安运河,以及从记事起就忘不掉、也放不下的故乡那一条条大小河流。

少时,我家住在江苏东海的一个小乡村,屋后有一条河,叫后河。整条后河就是我们日常生活最重要的背景之一。每到夏天,上游的水灌下来,水漫金山,所有的桥都被淹,想过河往北走,只能凭感觉。在奔流的大水里用脚寻找看不见的石桥,一脚踩出界,就掉进水里。不发水时,后河也是一条好河,游泳、捞鱼捞虾、摘荷花。我更喜欢冬天的后河,冰结得厚,大人、小孩儿都在上面滑冰。有时我们更大胆,在冰上骑自行车。去往镇上,沿途还有很多条河,可以一路溜过去。

11岁那年,我去镇上念初中,校门口是一条向西流淌的河流——石安运河。百川东到海,大河向东流,这世上竟有西流水,每天走在水边,都觉得在和奇迹同行。运河水流甚疾,我喜欢往水中丢树叶和纸船,目送它们往远处漂,一直漂,直至不见。然后天马行空地想:一个小时后它们会到哪里?一天后呢?一个月后呢?一年后呢?

狭窄的生活激发起我对遥远世界的想象。我在头脑中抓住那些树叶和纸船,想象它们可能漂流到哪里,我想象的世界就能拓展到哪里。这种想象力,后来也成为我写作的源头。

后来,我到淮安读书,沿着里运河研究大运河。再后来,我负笈北上,来到大运河的一个端点北京,读书、工作、成家、定居。可以说,河流一直流淌在我的生命和生活中,也塑造了现在的“我”。

河流确证了我的成长,毫无疑问,河流堪称我个人的成长史。开始写作,它成了我文学的故乡之一,我的写作离不开它,只要写到河流,笔就活了,一切水到渠成。

从2022年开始,我关注起所有与长江有关的信息。在可见的未来,我大概要继续跟着河流往前走了。由运河而及长江,从一条大河到一条更大的河,会是一次通往历史深处和高远源头的探秘与跋涉吗?

我与河流,就是如此。河流负责把一个乡村少年带到遥远的世界去。在河流中,为我扩展世界的是树叶和纸船,它们漂有多远,我想象的世界就有多遥远和辽阔。至于你问我,河流终将指引我到哪里去?我无法回答。

我也是在摸着石头过河。

徐则臣

1978年生于江苏东海,作家,现为《人民文学》副主编。著有《耶路撒冷》《王城如海》等。长篇小说《北上》获2019年茅盾文学奖,曾参与《行走大运河》节目录制,是“大运河文化推广人”。

——论徐则臣文学的发轫