从《词论》看李清照的词学思想

【摘要】李清照在《词论》中对李煜、柳永、张先、晏殊等词人作词风格的优缺点进行了评价,体现了李清照“别是一家”的词体标准。李清照《词论》中提出的思想与其个人生平经历及创作风格有关,其词学思想皆可以《词论》中涉及的词人词作为例证实,从中也可看到李清照随人生阅历不断丰富导致其词学思想的转变与完善。

【关键词】李清照;《词论》;“别是一家”

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)22-0015-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.22.004

一、《词论》思想的整合

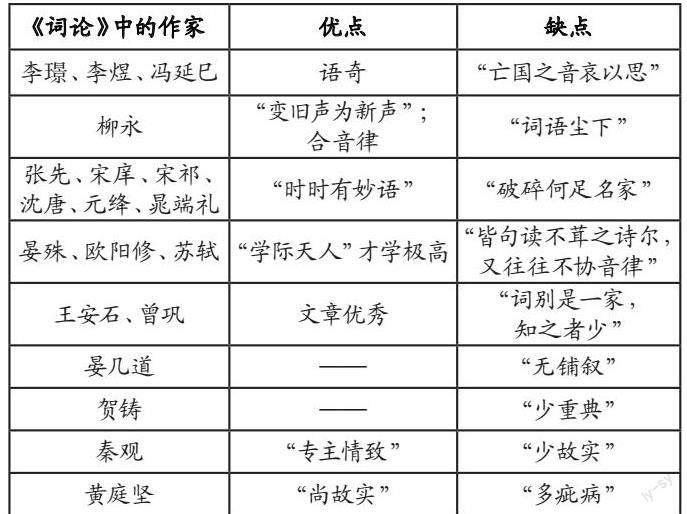

《词论》是李清照所作的一篇关于词的专论文章,她在《词论》中提出了“别是一家”的词学思想,强调了诗与词的区别,系统地阐述了“词”的标准。李清照的父亲李格非进士出身,藏书多,善属文,李清照的母亲出身于书香世家,也具有丰厚的文学修养,在这样的家庭氛围中成长,被诗书气息浸染的李清照少年即负有文学盛名。李清照闺中生活优裕,出阁后更与其丈夫赵明诚意趣相投、举案齐眉……在写《词论》前,李清照的人生一直顺风顺水,没有挫折的人生令其充满自信,所以《词论》不免会存在一些少年人心高气傲的意味,因此有人认为李清照的《词论》思想在某些角度上对其他词人的评价有失偏颇,现将《词论》中涉及的词人与思想总结如下:

总的来看,李清照的《词论》对各位词人评价标准一致,着重强调了词“别是一家”的理论,并对词的创作提出典故使用得当、协同音律、铺叙流畅等要求。

二、《词论》思想在被评者词中的体现

(一)亡国之音哀以思

南唐词承花间词而下,在好读书的南唐中主李璟的熏陶下,南唐后主李煜“少聪悟,喜读书属文,工书画、知音律” ①。他的词出语奇特,他将离愁化而为丝,剪不断且理还乱,将离愁具体化,似乎抓得住却又无可奈何,生动地体现出离愁似有若无、萦绕心头的特点。李煜词内容与风格以亡国为界,亡国前李煜没有国家的内忧外患,日夜沉溺于犬马声色之中,“春殿嫔娥鱼贯列”“重按霓裳歌遍彻”,或许他并非是个昏君,但他更倾向于做一个词人;亡国之后,“一旦归为臣虏”的李煜只能“独自莫凭栏,无限江山”,颇有沧海桑田、物是人非之感。

冯延巳,初入仕途被南唐烈祖任命为秘书郎,李璟即位后任命他为集贤殿大学士同平章事,但在朋党斗争中他相位四上四下,可以说冯延巳经历了南唐的鼎盛與衰落。冯延巳的词描写了大量痴男怨女,但又不仅仅是痴男怨女。“寒风生,罗衣薄,万般心”“楼上春山寒四面”等词,表面上写词人自己身体感知上的寒冷,实则蕴含着词人作为充满忧患意识的知识分子的挣扎与痛苦,表现了他对南唐日渐衰落的痛惜之情与无力回天的悲剧意识。

一直以来,学术界关于《词论》创作时间这一问题颇有争议,其中《词论》创作于南渡之前的说法更受认可。那时的李清照家庭和谐美满,还未经历太大的人生变故,更未真切体会过国破家亡的悲凉,因此她对于李煜等人这种“亡国之音”并不能产生实质上的共鸣。当然,南渡之后,当她有了这种人生阅历,时代的尘埃真实地落在平凡人的肩膀上后,她也写出了“物是人非事事休,欲语泪先流”这类满是哀情的词句。但不可忽视的是,李清照的诗词作品也并非如李煜亡国后那般从南渡开始便一蹶不振,她也曾发出“生当作人杰,死亦为鬼雄”这样顽强不屈、振聋发聩的声音,全诗引经据典、刚健豪迈,饱含有高涨的爱国热情和锐利的批判精神。

(二)词语尘下

柳永,初名柳三变,有《乐章集》传世,是他让宋代词坛为之一变,《四库全书总目提要》中提道:“词自晚唐五季以来,以清切婉丽为宗,至柳永而一变,如诗家之有白居易;至苏轼而又一变,如诗家之有韩愈。” ②成就不可忽视,但柳永的词确实有“俗”的成分存在,首先,柳永词选材“俗”,他常以青楼歌妓为描写对象,题材内容大多为男欢女爱,如“香檀敲缓玉纤迟,画鼓声催莲步紧”就是柳永对虫娘优美舞姿的描写;其次,他在作词时常常使用方言俚语,如“抵死”“恁”“伊家”等,虽然柳永用通俗化的语言表现出了世俗化的市民生活情调,迎合了市民大众审美情调,但却不符合当时文人作词清高含蓄的大方向。

而李清照作词常有妙语,词句高雅。“酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香”,李清照的日常活动十分高雅,品茶、鉴香、荡舟、读书……在这些高雅行为的熏陶下,更是在她家庭背景的基础上,李清照的词注定不像柳永词作那般多青楼舞女、男欢女爱,她的词中充满淡雅清疏的审美以及清婉秀逸的意境③。

(三)破碎何足名家

李清照认为张子野、宋子京兄弟,沈唐、元绛、晁次庸辈继出,虽时时有妙语,而“破碎何足名家”。以张先为例,苏轼在《祭张子野文》中对他的评价是“仕而忘归,人所共蔽。有志不果,日月其逝。惟余子野,归及强税。优游故乡,若复一世。遇人坦率,真古恺悌”,可以看出张先并不是一个热衷政治的人,他不像辛弃疾那样郁郁不得志,也不像苏轼那样被几贬几用,张先一生没有过多的挫折,所以他也没有范仲淹那般伟大的志向,正因如此,成就了他单纯坦率自在的性格。张先在赠妓之作《醉垂鞭》中写道“昨日乱山昏,来时衣上云”,虽然这两句话并未对此女子的容貌、身材、情态做细致的正面描写,但他从女子的衣衫联想到了昨日山上的云朵,如果女子生得并非美艳动人而是貌丑无盐,衣衫再飘逸张先怕是也无法将此女子描写得如同仙女一般,正因为张先“时时有妙语”,才能从侧面看出女子的美丽,不着一字却尽得风流。但张先经常被评价为有好句却无好篇,也就是李清照所批判的“破碎何足名家”。

李清照的词整体感强,浑然一体,行云流水,以《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》这首词为例:

“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖,莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”

由天气寒冷转到身心寒冷,佳节已至亲人却不在身边的愁思跃然纸上,将李清照重阳佳节思念丈夫的孤独与落寞描写得淋漓尽致,读来仿佛能看到微凉的月光下,她一人躺在冰凉的床上睁着眼睛无法入眠的场景,整首词浑然一体,一气呵成。

(四)皆句读不茸之诗尔,又往往不协音律

晏殊、欧阳修、苏轼“学际天人”,才学极高,都是当时的大家、名家,但李清照认为他们写词“不协音律”。古时词和乐而歌,至少到南宋,宫廷中还能唱李清照的词,词与音乐还未分离,因此和音律是词的主要特征。李清照在《词论》中也说明了她的音律标准,“盖诗文分平侧,而歌词分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重”。除平仄外还要分清浊轻重,可见她对音律的要求十分严格。苏轼对词进行了变革,虽然他在文体观念上将词提到了与诗同等的地位,突破了词为“艳科”的格局,但他坚持的依旧是“以诗为词”的观点,这样在人们心中词还只是从律诗绝句演化而来的诗余,词始终无法成为与诗并驾齐驱的体例。其实有关苏轼是否“不协音律”这一问题,词坛众说纷纭,有人说,苏词并非是“不协音律”,也并非是因为“不能歌”而作词“不协律”,而是协“旧声”之“律”,但由于流传至今的历史资料、乐谱文献少,很难证实苏词是否协“旧声”之“律”。

李清照坚持作词音律和谐,格式整齐,她对词作的音律要求极高,毕竟音律是词的重要标志,若词不协音律,那与诗文也并无两样。

(五)词别是一家,知之者少

王安石作词颇具开创性,与晚唐五代柔婉凄怨的词截然不同,王安石的词立意高远,刚健浑厚,化用前人诗句以抒己怀的功力炉火纯青,但这不符合李清照“词别是一家”的观念。李清照不认同王安石等人词的诗化,虽然诗、词、文同源而生,却源同流异,她认为词就是词,毕竟词既比诗更加注重音律的协调性,又不像古文那样接近白话,不能否定词独立的文学地位。

李清照在前期的创作中谨遵词别是一家的观念,所以她引以为傲的词作大多无家国之意,只有儿女情事,后来《乐府雅词》在编撰的过程中,也并未选用李清照充满被疏无嗣之痛与庄姜之悲的《声声慢·寻寻觅觅》,可见李清照提出的“别是一家”思想已经在当时社会影响很深了。

(六)无铺叙

晏几道认同词的独立地位,他的词主要以女性题材为主,内容无非相思与情爱,词中语句大多采用富有女性气息的如“罗裙”“香笺”“玉钗”等事物作为书写意象,并有很多如“脸红凝露学娇啼”这种对女性神态、动作等方面进行描写的句子,无铺陈叙事的内容,不能串联成段。对此,叶嘉瑩做出“相对于诗歌整齐的语言风格来看,词的较为破碎化的语言更像是一种女性化的语言” ④的评价,但对于李清照来说,这就是晏几道词的缺点所在,因为李清照的词通常铺叙得当,以李清照《诉衷情》上片为例:

“夜来沉醉卸妆迟,梅萼插残枝。酒醒熏破春睡,梦远不成归。”

《诉衷情》是一首闺怨词,夜晚女主人公醉酒,首饰、妆容都没来得及拆卸,夜半酒醒些,女主人公被梅花的香气从美梦中熏醒,不能在梦中返回深切思念的遥远故乡。从女主人公醉酒到酒醒,再到思念故乡,层层展开,循序渐进,铺叙得当。但在文学史上, 铺叙常常被应用于诗与文,以求所叙内容的丰富与完善。李清照将用于诗文的铺叙手法作为衡量词创作好坏的标准之一,意味着她在提出“别是一家”思想的同时并未完全否定其他文体,而是吸取诗文创作的优点以丰富词体,她这种革故鼎新、推陈出新的意识也为今后文学体裁的继承与发展提供了思路与方向。

(七)“少重典”不够典雅庄重

贺铸的词风格多样,既有豪放如“少年侠气,交结五都雄”的词句,又有婉约如“雪肌英粉腻,更生香”的词句。贺铸的婉约词有“妖冶幽艳”的特点,大多是对妓女、舞女的容貌情态描写,趋向轻浮意味,但同样是对女子进行描写,李清照的词相对就典雅端庄,以《点绛唇·蹴罢秋千》为例:

“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。见客入来,袜刬金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。”

本词也是对女子神态的描写,字里行间却只能看出少女的纯真与悠闲,并无轻浮、艳情之感。李清照与贺铸对女子的描写存在差异,既有两人创作风格不同的因素,也有男性词人与女性词人观察视角的不同。

(八)少故实

秦观“专主情致”,着重情韵风致,但“少故实”。李清照认为秦观对典故的运用很少,这样使得他的词仅仅流于表面,深度不够,也不能让大家看到他对历史文化的熟识程度。黄庭坚《晚泊长沙》中评价秦观“少游五十策,其言明且清。笔墨深关键,开阖见日星。” ⑤可见单就才气来说,秦观并未缺少,但他的词却题材狭窄,大多叙述离愁哀情,原因可能是他饱读诗书却两次落榜,后来还因为政治斗争派系牵连一贬再贬,从而他将身世之感融入艳情之作,导致缺少典故、史实的情况出现。后世关于秦观“少故实”的观点也有一种反对说法,有人认为秦观之所以用典少,是因为他的用典观为“择精用之”,并非他不喜用典。

李清照作词着重情韵风致,且不缺典故、史实,较有代表性的便是这首《多丽·小楼寒》:

“小楼寒,夜长帘幕低垂。恨萧萧、无情风雨,夜来揉损琼肌。也不似、贵妃醉脸,也不似、孙寿愁眉。韩令偷香,徐娘傅粉,莫将比拟未新奇。细看取,屈平陶令,风韵正相宜。微风起,清芬酝藉,不减酴釄。渐秋阑、雪清玉瘦,向人无限依依。似愁凝、汉皋解珮,似泪洒、纨扇题诗。朗月清风,浓烟暗雨,天教憔悴度芳姿。纵爱惜,不知从此,留得无多时。人情好,何须更忆,泽畔东篱。”

其中多处运用典故,如“贵妃醉脸”“韩令偷香”“徐娘傅粉”“屈平陶令”“汉皋解珮”“纨扇题诗”“泽畔东篱”等,且这些典故都十分契合李清照所要表达的对白菊的喜爱之情与对白菊终会凋谢的惋惜之情,典故的运用流畅自如,无堆砌之感。

(九)多疵病

黄庭坚作词重视典故史实,但由于他出生于柳永去世后不久,他的词风受柳永影响很大。可黄庭坚的歌妓词比之柳永更加露骨、俗鄙,晏殊曾举一句“彩线慵拈伴伊坐”便让柳永羞愧退下,而黄庭坚竟写出了“舞回脸玉胸酥”“冰肌香透”这种充斥着情欲色调的词句,在“词为艳科”的道路上越走越远。当然,这与当时文坛对词的态度是密不可分的,词最初作为一种并非产生于大雅之庭的产物,只是对两性关系的一种弥补。在诗文中,直接描述男女之情与婚内生活的作品很少,因为男女之爱的直接表述在文人看来十分不体面,因而文人在表述两性关系时常常采用词体,显然与李清照的“别是一家”的词学思想背离,必然会受到她的批判。

三、结语

《词论》中涉及的词人或许因为社会背景与个人经历投射到作品中形成这样那样不同的词风,但《词论》所指出的他们词作上的一些问题也的确存在,并无偏颇。结合当时时代背景,李清照的《词论》表达出的词学思想确实要求过高,也过于理想化。李清照主张避免词继承花间词那种俗艳的词风,用严格的音律标准强调诗词的区别,同时追求词的典雅意味和清婉秀逸的意境,不可否认这些观点都是正确的,她所坚持的大方向并没有任何问题,一种体例想要繁盛起来必须要与其他文体区分开,词体必须要有它自己的特性。《词论》对于词的发展有着推动作用,对词学研究也有着重要启示,在词学研究中应全面考虑问题,不能人云亦云。

注释:

①张成文:《宋史》,《考试与周刊》2018年第89期,第105页。

②永瑢等:《四库全书总目提要·集部·词曲类》转引自吴熊和《唐宋词汇评(两宋卷第一册)》,浙江教育出版社2004年版,第403页。

③袁行霈:《中国文学史(第三卷)》,高等教育出版社2014年版,第107页。

④叶嘉莹:《北宋名家词选讲》,北京大学出版社2007年版,第222页。

⑤周义敢、周雷:《秦观资料汇编》,中华书局2001年版,第21页。

参考文献:

[1]韩章训.试谈李清照《声声慢》的音律美[J].当代修辞学,1986,(05):31-32.

[2]魏文远.对李清照《词论》论音律的理解[J].宁夏大学学报(社会科学版),1987,(03):38-44.

[3]张进.李清照《词论》写作时间再议——兼及《词论》中未提周邦彦的问题[J].唐都学刊,1998,(04):58-62.

[4]郑莉.秦觀词用典研究[D].湘潭大学,2017.

[5]孙艳红.唐宋词的女性化特征演变史[M].北京:中华书局,2014.

[6]李清照.李清照词[M].北京:人民文学出版社,2005.

[7]李清照.漱玉词[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2019.

[8]唐圭璋.全宋词[M].北京:中华书局,1965.

作者简介:

王馨莹,女,汉族,中国古代文学专业在读硕士研究生,研究方向:唐宋文学。