母亲的布鞋

绛相和

小时候,我和哥哥穿的鞋子都是母亲亲手为我们缝制的手工布鞋。

寒露过后,村民们掰了玉米,砍了玉米秸,刨起了玉米茬,把一季的收成装进粮仓。生产队的老牛拉着犁头和铁耙,把黝黑的土地翻卷出一道道深深的沟壑,再一寸一寸地耙松整平,等待播种。

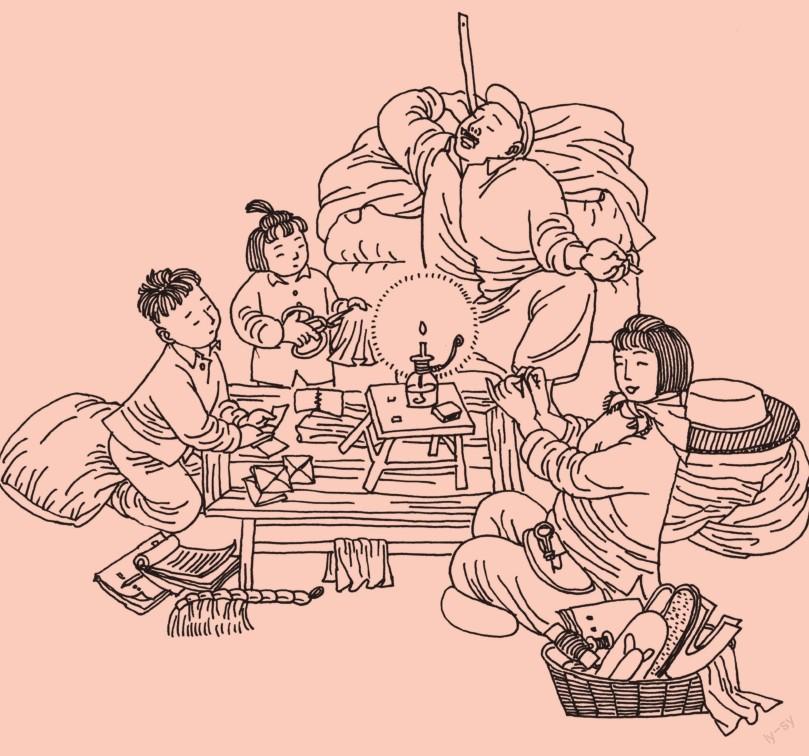

等村里的老把式(专精某种技术的人)摇着播种用的农具耩子,由牲畜牵引着,把成袋的小麦种子摇进了黑黝黝的土地以后,农村广袤的田野就开启了静默的模式。那个时候的天是瓦蓝瓦蓝的,云朵是雪白雪白的,晚熟的苹果像孩子们红扑扑的脸蛋挂满枝头,就连玉米秸烧出来的炊烟都荡漾着甜甜的味道。母亲总是在那个时候刷干净家里那方吃饭用的木桌,从针线筐里挑出平日做活剩下的大大小小的布角和布块,打了黏稠的糨糊,在方方正正的木桌上刷一层糨糊,铺一层碎布;再刷一层糨糊,再铺一层碎布。

碎布铺到四五层,原本边边角角的下脚料就被母亲的手拼接成了方正完整的一整块。桌子搬到院子里接受阳光暴晒,不到黄昏刷好的布就晾干了,揭起来硬邦邦的一大张。那个时候我和哥哥准会拍着手,围着母亲快活地蹦蹦跳跳,因为我俩知道,又有新鞋子可以穿了。

碎布拼接起来的整块布料叫作袼褙(gē bei),是用来做布鞋的原料。

做布鞋还需要鞋样子,手巧的老奶奶或者小媳妇都会在家里的旧书本里夹上大大小小的鞋样子,想做鞋的人就拿报纸来剔鞋样,仔仔细细地描画了原样,用剪刀剪了下来。剔了鞋样回来,就要把鞋样用缝针缝在之前打好的袼褙上。

天色渐渐暗下来,昏黄的灯光摇曳着,我趴在床头,看着母亲把缝好的袼褙“嗤嗤”地剪下来,再拿几块崭新的带有颜色的布蒙在剪好的鞋袼褙上,红色的灯芯绒(一种纺织品)的那双小一些的鞋面是我的,藏青色的大一些的鞋面是哥哥的,鞋面和鞋里绷在袼褙上,银色的针就开始上下飞舞着,穿来穿去,用不多久,一副副鞋帮子就初具规模了。

鞋帮儿做好了,接下来就是纳鞋底。打好的袼褙按照鞋样的大小剪下来,蒙上一层白布,用细麻绳把黏合后的鞋底沿四边缝合。我记得母亲总是拿着一根粗短的锥子纳鞋底。锥子磨尖了,在十数层的棉布上锥一个眼,再用针把搓好的麻绳穿过去,仔细地拉紧了,才完成一针。一双鞋底不知要循环往复多少针。

鞋子做好以后,我总是迫不及待地穿上。柔软的布鞋没有什么花哨的款式,却是我穿过最舒服的一种。

等到雪花纷飞的时候,母亲还会做一双新的棉鞋,等过新年时穿。鞋底是用矿上的传送带拿镰刀割成的,虽不防滑,却可以防水,防止冬天冰凉的雪水渗透到鞋里。

我们的童年生活比较拮据,我和哥哥自然不会与别人一样拥有很多双漂亮的鞋子。然而,那一双双母亲亲手做的布鞋,却温暖了我们的整个童年。

长大以后的我们日子过得渐渐宽裕起来,我和哥哥早已不再穿母亲亲手缝制的布鞋。

如今,我的鞋柜里塞满了各式各样的皮鞋,有平底的、高跟的、粗跟的、细跟的、低帮的、高筒的,但是没有一双鞋比小时候母亲缝制的布鞋穿起来更舒服。其实對脚掌来说,鞋子是否时髦漂亮并不重要,如同我们的生活是否幸福快乐,也与财富或者地位无关。