强化减负意识,落实增效措施

李兴华

“双减”对教师的专业水平、教学能力提出了前所未有的挑战。作业作为链接教学、评价的重要桥梁,是提高教学效果、检验教学质量的重要工具。如何有效设计作业是目前迫切需要解决的重要问题,也是每一位教师专业发展的必修课。教学中教师需要不断地追问自己:“怎样的作业能让学生积极参与进来?”“什么样的作业对完成教学目标才更有效?”“我的作业布置有效吗?”“有没有比这种作业更有效的?”。我们追求诗意、灵动、智慧的理想课堂,更需要理性审视当前课堂教学行为的目的性和实效性,要找到教学理念与教学行为的结合点,这些都需要边研究、边改进、边提高,让小学语文作业设计实现真正的减负增效。

一、传统作业设计的弊端

传统的小学语文作业布置,总体呈现为“一刀切”形式,一是以课本为主的课后练习;二是学校统一规定的同步练习。这种传统作业要求全班学生按统一要求完成,忽视区分学生的学习能力,较少考虑学生个体差异,难以很好调动学生的学习积极性与创造性。有学生认为这样的作业并不能体现自己的学习能力,就会有其他学生感觉作业的难度和数量都是难以逾越的高山,是痛苦的任务,久而久之,厌学情绪严重,因屡屡达不到要求而彻底放弃学习。此外,大量传统语文作业耗时长,缺乏趣味,不利于学生综合素养的提升,又大大占用学生课外阅读的时间,不利于学生自主扩展学科视野能力和综合发展学科思维能力。

二、明层次,分环节,体现减负增效

教師应明确,好的作业设计应更多关注学生的思维发展,培养学生更加扎实的自学和阅读理解能力,让各个层次的学生都通过作业得到心理满足。这就要求教师脑中有“纲”(课程改革纲要)、胸中有”标”(课标)、腹中有“书”(课本)、目中有“人”(学生)、心中有“法”(教学方法)、手中有“技”(教学技能)。实践中,笔者主要从课前、课中、课后三个环节出发,一面减负,一面增效。

(一)课前——搭建支架,减轻预习压力与难度。预习让学生感受新知,提前对自己的语言文字感悟进行自我检测,它是预先性的学习。有效搭建支架,指导学生课前预习,养成预习的习惯,对学生语文素养的形成不可或缺。

对于一、二年级的学生,可采用“二、四步预习法”:

1.大声朗读课文两遍,读通读顺读准;

2.读课后生字,并在课文中勾画出来;(一年级)

3.思考一个自己感兴趣的问题,并尝试解决它;

4.提出一个自己读不懂的问题。(二年级)

对于三、四年级的学生,可采用“四步预习法”:

1.读一读——大声朗读课文两遍,读通读顺读准;

2.勾一勾——读课后生字词,并在课文中勾画出来;

3.写一写——课文主要讲了什么,用自己的话进行概括并批注;

4.划一划——思考课后习题,尝试在文中找到答案并勾画批注。

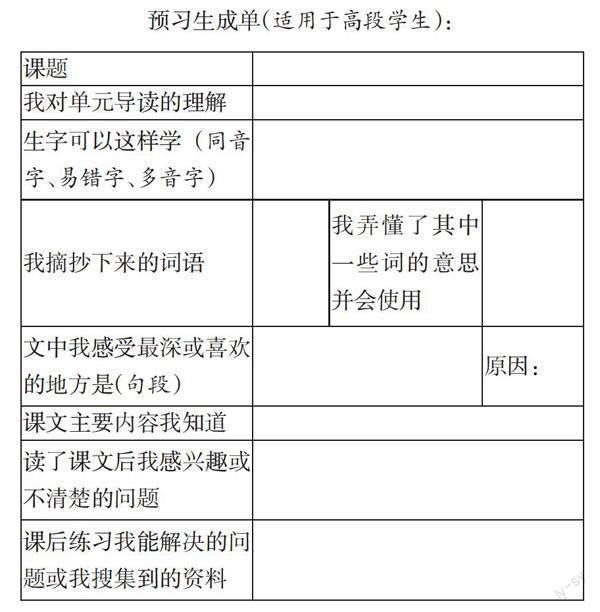

对五、六年级学生,就可以采用要求更高也更具体的“预习生成单”:

1.我会读——读通读懂课文;

2.我会认——自学生字,会区分形近字、多音字,并能应用;

3.我能懂——理解课文大意,并用自己的话写下来;

4.我会用——自学词语,能用其中的一些造句;

5.我会积累——摘抄积累大量的自己认为是值得经常学习、借鉴应用的优美词句;

6.我会思——质疑自己读书后的疑惑,尝试自己解决;

7.我会拓展——尝试解决课后思考题或仿写课文片段。预习生成单上的内容板块不是固定的,教师可根据课文内容进行调整。

预习生成单(适用于高段学生):

课前预习作业的支架设计,让不同年段的学生在课前有事可做并知道如何去做,对新知有自己的了解并生成属于自己的知识链,这对于课堂上能够沉浸式体验和学习是非常重要的。同时,学生养成预习的习惯后,可以一定程度上解决部分家长无法在家对孩子进行辅导的问题。

(二)课中——落实语文要素,达成教学目标,增强语文素养。语文课堂作业的设计要紧扣教学目标,凸显“检测、巩固、提高、反馈”等功能。有效又实用的课中作业能反过来帮助和推动教学,因此,设计课堂作业时,要考虑此项作业是为了体现哪些语文要素,要达成哪些教学目标,要增强学生的哪些语文素养,培养学生的哪些语文能力,是突出强调对课堂所学内容的全面感悟理解还是注重把握关键性词句的语言阅读的能力,抑或突出应用语言来表达思想的语言能力,或者重视归纳分析的综合能力等。同时,还要思考怎样在作业设计中让学生明确自己要达到的目标,即让学生懂得完成这道作业后自己还有哪些不足。

1.口语训练提高语文知识综合应用能力。上课开始后的三分钟,笔者会用一个主题训练学生的口语表达,有些需要学生提前准备,有些属于现场应对。内容方面,低段可以是介绍自我、家庭、朋友、教材中的写话;中段则讲成语故事、背古诗、朗诵美文;高段进行读书交流、优秀习作朗读、课文背诵、传统文化介绍,还可以进行句式练习。

例:“造句游戏”——

师:谁来说一个字?

生1:石。

生2:石头。

生3:山上有石头。

生4:石头是什么样的?

生5:石头是很硬的。

师:连起来说。

生6:山上有一块石头,石头是硬硬的。

生7:山上有一块石头,我用手摸了一下,石头是硬硬的……

通过“谁?干什么?什么怎么样?什么是什么?怎样的?结果呢?然后呢?还有呢?什么条件?为什么?”的造句训练,把口语表达、思维训练、句式变换融为一体,长此以往,学生会掌握说话的方法,说得有内容,语文思维能力也能得到增强。

2.精心分析教学目标,清晰把握单元双线任务,提高课堂效率。以统编版语文二年级上册第八单元为例,包含《狐假虎威》《纸船和风筝》《风娃娃》等课文,单元语文要素是借助提示,复述课文,人文要素是通过学习故事内容后,感受应该怎样与人相处。本单元教学目标有:自主阅读,读懂课文;借助提示,复述课文;继续练习默读,试着做到不出声;通过学习故事内容后,感受应该怎样与人相处。教师上课时,就要根据课时作业来设计教学主要任务:《狐假虎威》利用插图和关键词练习复述课文;《纸船和风筝》利用关键词、句练习复述课文;《风娃娃》借助提示语复述课文;“我爱阅读”用于整合后的巩固实践。教师可以通过不同的形式来达成作业目标,如各种形式的说话、分图的讲述、故事的复述等。这样既降低了难度,又体现了差异教学,提高课堂效率。

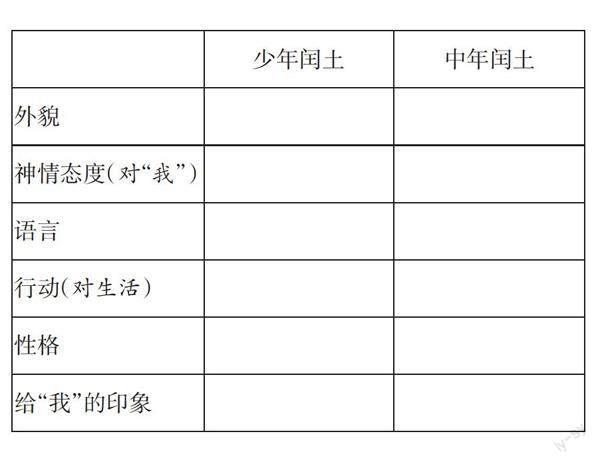

3.作业内容的拓展延伸,激发学习内驱力。以统编版语文六年级上册第八单元《少年闰土》一课为例,在“初识闰土”教学环节,关键问题是:“我”和闰土第一次见面时,闰土是什么样子的?从闰土的外貌特点中,可以看出他是一个怎样的少年?在解决了关键问题后,笔者设计了一个片段小练笔,通过浏览人物的片段描写,让学生思考:描写人物外貌要注意什么?用一段话描写一位同学的外貌,请别人猜猜写的是谁。此项作业的设计紧扣课文对于人物外貌描写学习的深入,又是提升学生语文综合能力的应用体现,它的有效性在于把课文学习与知识素养提升更有效地结合起来。第二课时上完后,笔者布置学生读《故乡》全文,并小组完成下面的表格:

学生兴味盎然,这样特殊的作业对成绩较好学生而言有极大的发挥空间,对中等学生可以在学习中借鉴,对学习有困难的学生,合作化的方式也能帮助他们提高。

(三)课后——减少重复作业,提倡创新性作业,增加思维含量。课后作业是课堂教学的延续,教师应开创性地进行课后作业的设计,如书面作业不求量多,而求质精;不同作业模块、内容合并;课后练习融入课堂教学之中等都是有效的方法,还可以做如下尝试:

1.趣味作业。结合课本中教学内容特点,设计并制作趣味绘画作业,用各种趣味绘画及游戏去复习巩固、应用所学知识。如统编版语文五年级上册第二单元《冀中的地道战》一课,教学目标是学习速读的方法,练习速读课文,了解主要内容,知道冀中地道战的产生、作用以及地道的结构特点。第一课时上完后,笔者布置学生画示意图,说明不同种类地道的结构特点。第二天上课时请学生介绍,效果出乎意料地好,学生根本不需要笔者讲解,就根据自己画的示意图解决了问题,达成课时目标。

2.合作作业。打破传统作业“独立作战”的作业形式,变个体作业为合作作业,采用团队互动和协作学习原则,让学生与家长、学生与教师切磋,共同探究合作和完成作业。

3.主体作业:(1)“作业超市”——传统教学中“一刀切”往往无法顾及各层次学生的认知要求,束缚学生个性发展。教师可精心设计“作业超市”,让学生自主选择能够完成的作业,给学生作业的“选择权”,使每一层次的学生都能张弛有度地完成力所能及的作业;(2)“小老师”式作业:传统教学“以师为纲”,教师怎么说,学生怎么做,教师布置什么作业,学生被动完成,主动性得不到发挥。为此,教师可适当放手,让学生当一回“老师”,自己设计个性化作业,并参与作业的評价,还可以轮流出题、竞赛答题,让学生体会创造、发现成功。