大学生数字韧性测评框架及影响因素研究

陈建伟 席梦如 傅骞

摘要:数字韧性能够在一定程度上减少数字风险带来的伤害,帮助个体更好地适应数字生活。但现阶段缺少数字韧性水平测量量表,难以了解大学生数字韧性发展情况及其影响因素。基于此,该研究开发了面向大学生的数字韧性水平量表,并进行信效度检验。进一步,使用该量表对大学生数字韧性发展情况开展调查。结果表明,当前大学生数字韧性水平总体存在提升空间,尤其在工具使用和创作发布两个维度评分较低。此外,非适应性认知、亲子关系、家长受教育程度、学校支持、教师支持、社会支持和社会参与七个因素与大学生数字韧性水平显著相关。

关键词:大学生;数字韧性;量表开发;影响因素

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系北京教育科学规划优先关注课题“青少年科技后备人才培养研究”(课题编号:3020-0037)研究成果。

一、问题提出

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第50次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,中国网民数量达到10.51亿人,互联网普及率达到74.4%[1]。然而,伴随互联网普及,公众通过技术获取更多机遇的同时也遭遇着各种数字生活所带来的挑战[2]。数字韧性作为数字时代必备的基本素养,能够帮助个体更加客观地辨别数字时代所面临的威胁与危机,从而更好地解决数字风险问题、适应数字化生活[3]。作为互联网主要的用户群体,大学生既是数字风险的直面者,亦是数字生活的引领者,其数字韧性的培养是重中之重。

韧性一词最早出现在心理学领域中,是指个体应对逆境积极适应的动态过程,与精神障碍症状密切相关,可通过干预进行提升[4]。伴随对心理韧性的关注度逐渐提高,研究者进一步将其引入到了不同的领域里,如经济韧性、社会韧性、学术韧性等[5]。在教育领域,一些学者认为数字韧性是学术韧性与数字素养相结合的产物[6],即学生在数字世界中安全有效地导航,并从遇到的任何负面经历或网络风险中恢复的能力[7],是学生“适应数字生活的需要”[8][9]。为了帮助大学生更好地适应数字生活,需要制定合理的大学生数字韧性培养策略,而对大学生的数字韧性发展状况及其影响因素进行深入研究是前提和基础。

现阶段对于大学生数字韧性测量相关研究存在以下几点不足。首先,当前数字韧性测评研究对象主要为青春期儿童[10],而对于大学生这一高网络风险群体的相关研究却相对较少。其次,数字韧性作为解决数字风险问题的基本素养,较多文章仅关注某一种风险问题的韧性发展水平,例如信息泄露风险、学术压力风险等[11][12],导致研究结果不够全面。此外,由于缺少针对大学生数字韧性的专用评测工具,更多研究者使用心理韧性量表作为替代[13],但心理韧性与数字韧性在使用背景和界定范围等多方面存在差异,直接影响测评了结果的准确性。

因此,本研究旨在结合心理学韧性发展维度和当下网络中的主要数字风险,开发适用于中国大学生的数字韧性评估框架,并在此基础上设计问卷,用以探究当下中国大学生数字韧性发展水平及其影响因素,为大学生的数字韧性能力的探索与培养提供更多的数据依据与理论指导。

二、理论框架

(一)数字韧性框架构建

数字韧性是适应数字生活的必需品,关注大学生在不同问题下的数字韧性表现情况,是精准制定培养策略的必要支持。本研究开发的量表以风险维度为一级维度,发展维度为二级维度,在现有发展规律研究的基础上,结合所面临的数字风险问题,从横向和纵向上立体呈现了在每一类风险维度下学生的发展水平和规律,量表框架如图1所示。

具体来说,基于国际经合组织(OECD)关于数字韧性的研究报告[14],我们将数字韧性水平量表的一级指标(数字风险)分为工具使用、信息获取、社交参与和创作发布四个维度。工具使用主要涉及对技术工具的运用,包括浏览器、网页及有关的应用软件的使用;信息获取涉及信息搜寻技能,其中包含搜寻、挑选及评估信息的能力;社会参与涉及交流与交往的能力,它主要包含了对线上交友的甄别、筛选与处理;创作发布涉及创作作品和发表共享的技能。

进一步,我们界定在每一个维度下的发展阶段。已有研究对数字韧性的五个基本特征进行了界定,包含对在线威胁的理解、对解决方案的理解、对知识和技能的获取、对压力的应对、对自我效能的提升[15]。在此基础上,本研究将数字韧性的发展阶段划分为感知风险、寻求帮助、积累经验、克服困难和适应环境。感知风险是指人们对于网络中存在的危险的认知,包括行为和心理上的困难;寻求帮助是指人们利用不同的途径和资源去求助的行为,或了解可用于解决困难的机会,资源和技巧;积累经验是指在实践中形成有助于问题解决的知识与技能;克服困难是指经历消极体验之后,回到了之前的健康状态。适应环境是指个体能力或状态得到了提升或改善。

(二)数字韧性影响因素

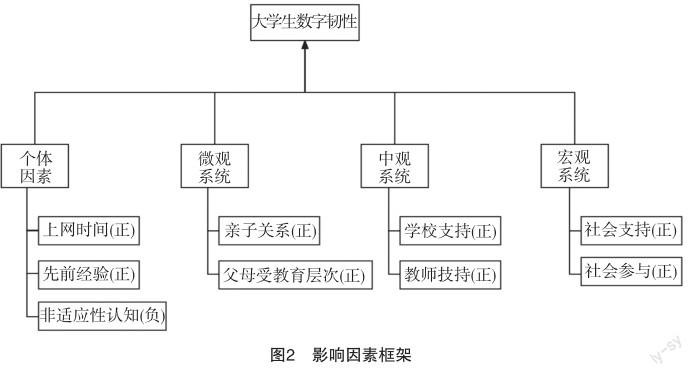

美国心理学家Bronfenbrenner于20世纪70年代首次提出了“生态系统理论”的概念。它关注个体所在的多重系统,强调个体与系统、系统与系统的关系。他认为个体的发展是通过和周围由远及近相互嵌套的生态环境的互动来实现的,即包括微观系统、中间系统、外部系统和宏观系统[16]。除却个人因素外,本研究试图将生态系统理論发展转化为三个层次,通过宏观系统、中观系统和微观系统对大学生数字韧性的影响因素进行探究,具体如图2所示。

1.个体因素

研究表明,大学生不同于中小学生,家长和教师的管控减少,其上网的自由度增加,但上网时间越长,其遭遇数字风险的可能性就越大;其次,先前经验的积累不同,则遇到数字风险时的处理能力亦会不同,其数字韧性水平则不同;此外,大学生对于互联网行为认知的准确性不同,会影响其对于数字风险的感知力度,因此非适应性认知亦可能会对数字韧性水平产生影响。

2.微观系统

家庭成员之间的关系平衡有利于孩子的健康成长。相较而言家庭关系更为亲密和睦的情况下,孩子会更愿意与父母诉说遇到的问题,有利于其解决困难和情绪调节;此外父母不同的学历水平对待孩子的上网态度和引导方式会存在不同,拥有更高学历的父母自身的数字韧性水平可能会更高,则其对孩子的引导更加正向。

3.中观系统

相较而言,大学生在家时间较短,在校时间较长。相对中小学生,大学生面临新的发展环境和发展挑战,这使得他们更可能遭遇风险打击。学校制定的管理规定可以较好地保护学生网络安全,提供的软硬件支持也可能会影响到学生处理遇到数字风险的经验和获取帮助的渠道。而来自教师支持能够及时有效地为他们提供指导,帮助他们缓解消极情绪。

4.宏观系统

社会支持包括社会成员通过各种方式提供的支持和帮助,包括言语和非言语支持。拥有更多社会支持的学生,其自我效能感则越高,在面对数字风险时的自信亦会更强,因此其数字韧性水平则可能更高。而社会参与更强的学生,其参与活动较多,积累的经验更丰富,同时其获得帮助的渠道则会更加多元,这就可能导致其数字韧性水平更高。

三、研究方法

(一)研究对象

本研究面向8所985院校、211院校、省重点院校、普通本科院校和专科院校本科一年级学生至博士研究生发放问卷,采用随机抽样的方式获取样本。共收集样本1359份,其中有效问卷1059份,有效率达77.925%。

(二)研究工具

本研究依据上文得出框架,制定大学生数字韧性评价量表,每个风险维度下的每个发展阶段包含2个题目,因此初始问卷包含40个题项。如信息获取层次下的感知风险阶段设有“我认为自己在进行信息检索时感到无助”“我能意识到网络信息存在真伪”2个题目。量表采用李克特五点式量表,选项设有从“很不符合”到“很符合”这五个级别,并各自对应从1分到5分的定序分值。

(三)数据处理与分析

研究收取数据采用开源统计分析工具Jamovi进行分析。实验数据随机分成两份,其中样本一530份进行探索性因子分析,样本二529份进行验证性因子分析,进行量表验证时使用全部实验数据。

四、研究结果

(一)量表验证

1.探索性因子分析

采用数据样本一进行探索性因子分析。样本量为530分大于题项的5倍,KMO值为0.944,Bartletts球形检验结果显著(P<0.001),说明该数据适宜进行探索性因子分析。选取主轴法进行因子提取,采用斜交旋转法进行旋转,首先进行条目删除处理(但每个数字韧性层面下的每个阶段至少保留一个题目),结果显示,“信息获取层面-寻求帮助2”“信息获取层面-积累经验1”“信息获取层面-克服困难3”等8个题项存在“错分”情况,“工具使用层面-感知风险2”“工具使用层面-积累经验3”“社交参与层面-感知风险2”等7个题项存在混乱不清情况,表明其维度划分不准确,需要进行题项删除。其次进行效度检验,每个维度的解释率大于5%,累积方差解释率为59.8%。表明每个维度可以提取的量表信息程度合格,量表数据结构效度合格;该量表数据维度之间的相关性介于0.377和0.652之间,均大于0.3,表明因子相关性符合条件;拟合效度判断结果如表1所示,χ2/自由度=733/185<5,满足要求;近似均方根误差为0.0747<0.1,满足要求;TLI=0.905>0.9,满足要求。综合来看,该量表模型拟合合格。

综上,得出大学生数字韧性评价量表包括四个维度,共25个题项,其中工具使用层面包括5个题项;信息获取包括6个题项;社交参与层面包括8个题项;创作发布层面包括6个题项。

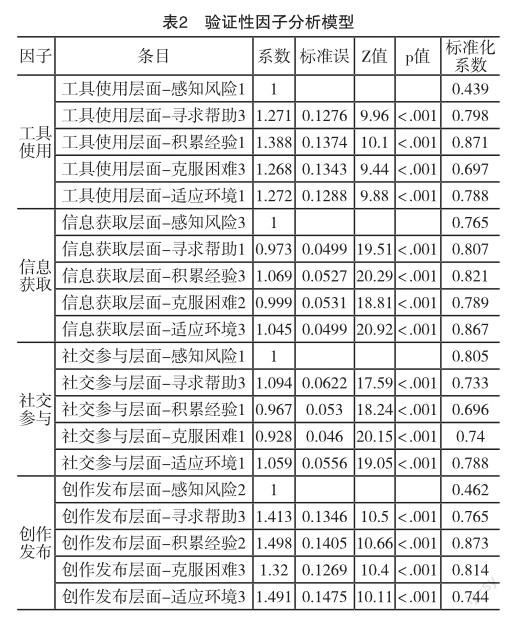

2.验证性因子分析

采用数据样本二对剩余题项进行验证性因子分析。样本量为529分大于题项的5倍,KMO值为0.942,Bartletts球形检验结果显著(P<0.001),說明该数据适宜进行验证性因子分析。条目删除处理包含两步,首先按照标准化系数从小到大的顺序删除标准化系数小于0.7题项,此外按照修正指数从大到小的顺序删除修正指数大于10的题项(但每个数字韧性层面下的每个阶段至少保留一个题目),例如“信息获取层面-适应环境1”修正指数MI值大于10,该题项需要被删除。最终总共删除5个题项,剩余20个题项,删除后模型具体如下页表2所示,最终每个维度之下均剩余5个题项。

聚合效度可通过计算平方差萃取AVE值和组合信度CR值来进行判断。结果表明,四个维度的AVE值在0.539至0.657之间,均大于0.5;CR在0.848至0.905之间,均大于0.7满足条件,因此该量表的聚合效度达到标准。区分效度可以通过比较AVE的平方根值与因子的相关系数大小进行判断,结果显示,所有维度AVE根号值大于其余因子之间相关系数,说明该量表的区分效度较好。在样本量较大时,模型拟合判断不能仅仅依据P值进行判断,需要结合多个判断标准进行评价。结果如表3所示,χ2/自由度=579/164<5,相对拟合指数CFI=0.934>0.9,TLI=0.924>0.9;标准化均方根残差SRMR=0.0424<0.5;近似均方根误差RMSEA=0.0691<0.1,均满足条件,该模型拟合达到标准。

最后还需要判断是否存在同源方法偏差,结果显示,量表提取了4个维度,且没有单独一个维度的方差解释率>50%,说明没有共同方法偏差问题。再次对修改后量表进行信度检验,克隆巴赫α值处于0.821—0.912之间,信度满足条件。

(二)量表应用

1.学生数字韧性发展情况调查

本研究采用描述性分析探究大学生数字韧性总体现状,统计了总分及其各个维度上的均值、标准差、最小值和最大值,数据结果如表4所示。数字韧性均值是3.98分,满分为5分,均值占满分的79.6%,说明大学生数字韧性水平仍存在较大的提升空间。信息获取层面(M=4.08,SD=0.577)和社交参与层面情况相对较好(M=4.10,SD=0.562),工具使用层面(M=3.86,SD=0.637)和创作发布层面(M=3.87,SD=0.600)的问题较大。除此之外,能够发现数字韧性总分及其各个维度上最大值与最小值差异较大,说明大学生的数字韧性水平之间存在较大差距。进一步使用独立样本T检验和单因素方差分析进行差异性分析,研究结果显示,大学生数字韧性水平在性别、专业、学校、年级上均未表现出显著的差异性。

2.学生数字韧性影响因素分析

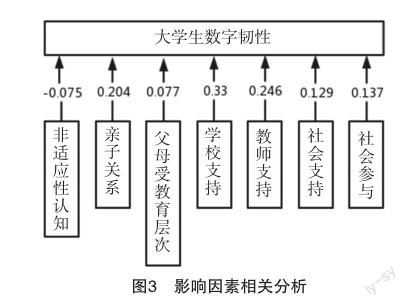

研究结果显示,除了个体因素中的上网时间和先前经验外,其余因素均表现出与大学生数字韧性水平显著相关,具体如图3所示。

(1)个体因素

研究使用相关性分析研究不同个体因素(上网时间、先前经验和非适应性认知)与大学生数字韧性的相关关系。由于自变量均为分类变量,因此采用Kendalls Tau-b相关分析。分析结果显示,上网时间(Tau-b=-0.019)和非适应性认知(Tau-b=-0.075)与大学生数字韧性水平呈负相关,先前经验(Tau-b=0.011)与大学生数字韧性呈正相关。但仅在非适应认知上表现出显著差异性(p< .001),即学生非适应性认知水平越高,学生的数字韧性水平越低。

(2)微观系统

研究使用相关性分析研究微观系统下因素(亲子关系和父母受教育层次)与大学生数字韧性的相关关系。由于自变量均为分类变量,因此采用Kendalls Tau-b相关分析。分析结果显示,亲子关系(Tau-b=0.204,p< .001)和父母受教育层次(Tau-b=0.077,p=0 .001)均与大学生数字韧性水平呈显著正相关关系。说明亲子关系越好或父母受教育层次越高的家庭,学生表现出的数字韧性水平越高。

(3)中观系统

研究使用相关性分析研究中观系统中的因素(学校支持和教师支持)与大学生数字韧性的相关关系。由于自变量均为分类变量,因此采用Kendalls Tau-b相关分析。分析结果显示,学校支持(Tau-b=0.33,p< .001)和教师支持(Tau-b=0.246,p< .001)均与大学生数字韧性水平呈显著正相关关系。说明学校提供支持越多或教师提供支持越多的学校环境下,学生表现出的数字韧性水平越高。

(4)宏观系统

研究使用相关性分析研究中观系统中的因素(社会支持和社会参与)与大学生数字韧性的相关关系。由于自变量均为分类变量,因此采用Kendalls Tau-b相关分析。分析结果显示,社会支持(Tau-b=0.129,p< .001)和社会参与(Tau-b=0.137,p< .001)均与大学生数字韧性水平呈显著正相关关系。说明学生得到社会支持越多或者参与正规渠道活动越多,学生表现出的数字韧性水平越高。

五、讨论

本研究基于理论推演,得出大学生数字韧性测评框架。基于此,设计初始问卷包含40个题项,在探索性因子分析过程中共删除15个题项,剩余25个题项。在验证性因子分析过程中,在確保每个层次的每个阶段下至少保留一个题项的前提之下,通过标准化系数和修正指数判断,删除5个不符合条件题项,最终剩余20个题项。量表构建完成之后进行聚合效度、拟合效度、区分效度以及信度判断,结果均达到使用标准。因此最终量表在工具使用、信息获取、社交参与、创作发布4个层面各包含5个题项。基于上述开发的量表,本研究对大学生数字韧性总体情况进行了调查,并分析了不同统计学因素下数字韧性水平的差异性。此外,依据生态系统理论,探究了大学生数字韧性在个体层面,微观系统、中观系统和宏观系统下的影响因素。具体结果讨论如下:

(一)大学生数字韧性基本情况

大学生数字韧性水平存在一定的提升空间,在信息获取和社会参与两个层面上的表现较好,而在工具使用和创作发布两个层面上问题较大。这说明大学生可以较好地应对网络中信息检索、信息辨别等信息获取风险;在遇到与网络社交相关问题(例如陌生人身份信息确认、自身信息保护、不良信息处理等)时,能够进行合理预判和处理,从而降低这些问题风险对他们适应数字生活的影响。但是,在面对操作基本工具(例如浏览器,基本办公软件等)和发布自身创作内容时,表现出了较大困难。前者产生原因可能是各种基础工具的功能较多,难以全面掌握;此外,大量新型工具的出现和功能的持续更新加大了适应难度。而后者可能与创设内容工具更新迭代频繁存在一定关联;其次,大学生对网络传播中所涉及的协议知识认知薄弱,无法保证自己所传播的内容符合相应的协议要求。但可能由于样本分布不均匀的缘故,在性别、年级和专业等统计学因素上没有表现出显著性差异。

(二)个体因素对大学生数字韧性水平的影响

在个体因素上大学生数字韧性水平与非适应认知之间呈现出显著负相关关系。非适应性认知主要包括自我认知与外界认知两个方面产生一定的错误,自我认知错误是指个体出现自我否定等行为,外界认知错误是指个人认为网络环境比外在环境更能体现或实现自身价值[17]。其对于数字韧性的影响可以从两个方面进行解释。一方面,已有研究证实了自我效能感与数字韧性之间的正向关系[18]。亦有研究表明非适应认知越高的学生自我效能感越低[19]。因此非适应认知可能通过影响自我效能感,使得大學生在解决问题时缺乏自信,从而易遭受数字风险的伤害,对应表现出数字韧性水平较低。另一方面,非适应性认知会扭曲青少年对现实世界和虚拟世界的看法,让他们的生活重心偏向互联网,过于依赖互联网来满足自己的心理需求,进而产生了问题性网络使用或者增加了网络成瘾的风险[20][21]。这使得他们表现出对于网络的过度信任,难以感知网络存在的风险挑战,直接导致其数字韧性水平较低。

(三)微观系统中存在的大学生数字韧性水平的影响因素

微观系统下大学生数字韧性水平与亲子关系和家长受教育程度均呈显著正相关关系。研究表明,父母良好的调节可以很好地减轻孩子所受到的网络媒体伤害[22][23]。在较好的亲子关系家庭中,子女能够感受到更多的归属感和情感支持,可以较好地满足子女的心理需求,从而降低了其问题性网络使用和网络成瘾的风险,进一步调节数字韧性[24][25]。父母在教养子女的过程中给与子女的情感温暖和理解越多,严厉惩罚越少,子女将会表现出对于负面评价的恐惧较少,对应表现出较高的自尊水平和较低的社会焦虑[26][27]。而父母学历显著影响父母教养方式,高学历(本科及以上)父母倾向于理解、信任、包容等民主教养方式[28]。即父母学历高的孩子,更可能表现出高自尊和低焦虑,这使得他们能够更加自如地面对和适应网络风险挑战,从而表现出较高的数字韧性水平。

(四)中观系统中存在的大学生数字韧性水平的影响因素

中观系统下大学生数字韧性水平与学校支持和教师支持均呈显著正相关关系。调查表明,学校教育是在校大学生获取网络安全知识的最主要渠道[29],此外高校监管不到位是导致大学生网络不良行为的重要原因之一[30]。因此学校开展活动的频率、种类和质量等均可能影响到学生处理数字风险的经验积累,学校网络监管严格程度体现了学校为学生筛选网络风险的力度。因此获得更多学校支持的学生,其更可能体现出更高的数字韧性水平。在教师支持方面与先前的研究结果一致,学生弹性与感知到教师情感支持以及学生参与度呈显著正相关关系[31]。认为获得教师支持的学生,其物质、情感等各方面需求得到满足,其效能感会相较其他同学更高,表现出更高的积极发展倾向[32],从而使其数字韧性水平更高。

(五)宏观系统中存在的大学生数字韧性水平的影响因素

宏观系统下大学生数字韧性水平与社会支持和社会参与均呈显著正相关关系。人际关系可以理解为个人与他人互动时所参与的情感,包括他人提供社会支持以及自己主动参与的社会互动。现有研究中已经被证实了人际关系质量更高的大学生也倾向于表现出更强的韧性,并对生活持有更积极的态度[33]。社会支持和参与也能够调节大学生的情绪调节自我效能感,从而使其具有更好地调节自我情绪的能力,让其在面对困难和克服困难时具有更好的表现[34],间接影响了大学生在数字生活中的适应力。此外,获取社会支持更多或社会参与感更强的学生通常保持着更加积极的态度,在解决问题或克服困难时所采用的积极应对方式越多,如解决问题、求助等[35],将其迁移至数字生活领域依然成立。积极性应对方式越多,表明大学生在寻求帮助和积累经验阶段表现更好,直接影响其数字韧性水平。

六、结语

本研究首先依据相关研究得出大学生数字韧性测评框架,包括4个风险维度和5个发展阶段,并最终构建具有20个题项的大学生数字韧性测评量表。进一步使用该量表探究了当下大学生数字韧性发展水平和相关影响因素,为科学了解当前大学生数字韧性发展水平提供了有效工具和数据支持。但研究仍存在一定的局限性,大学生数字韧性在自我调节能力、信息判断能力等更多因素上的影响还未深入探索。在未来研究中,如何在教学中调控对大学生数字韧性水平产生影响的因素和制定大学生数字韧性的培养策略是值得继续探究的方向。

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心.第50次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/2022/0916/ MAIN1663313008837KWI782STQL.pdf,2022-09-20.

[2] 薛晓琪,赵晓伟等.突破危机:学习主体的数字韧性及其构建[J].电化教育研究,2022,43(2):49-55.

[3] 李正良,李大立.论大学生网络行为特征[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2002,12(1):72-74.

[4] 陈双艺,仇剑崟.心理韧性的研究进展[J].上海交通大学学报(医学版),2021,41(10):1397-1400.

[5] 祝智庭,沈书生.数字韧性教育:赋能学生在日益复杂世界中幸福成长[J].现代远程教育研究,2020,32(4):3-10.

[6] 王佑镁,南希烜等.编程韧性:数字时代计算思维培养的新议题[J].现代教育技术,2023,33(2):14-23.

[7] Kleij R V D,Leukfeldt R.Cyber Resilient Behavior: Integrating Human Behavioral Models and Resilience Engineering Capabilities into Cyber Security [C].Washington DC:Springer International Publishing,2020.16-27.

[8] 沈书生.面向幸福成长:设计支持数字韧性构建的学习空间[J].现代远程教育研究,2021,33(3):18-24.

[9] 姜淑慧,张杰."智能+"时代的新素养:数字韧性素养的内涵解析及时代价值[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2022,27(4):91-95.

[10] Hammond S P,Polizzi G,et al.Using a socio-ecological framework to understand how 8–12-year-olds build and show digital resilience:A multi-perspective and multimethod qualitative study [J].Education and Information Technologies,2022,28:3681-3709.

[11] 杨勤思.大学生网络贷款风险与防控措施探究[J].经济研究导刊,2021,(22):90-92.

[12] 池上新.社会网络、风险感知与当代大学生风险短信的传播[J].中国青年研究,2014,(2):55-62.

[13] 袁龙云,陈露露等.南宁大学生网络欺凌现状及其对自杀意念的影响[J].中国学校卫生,2017,38(6):945-947.

[14] UKCIS.Digital Resilience Framework A framework and tool for organisations,communities and groups to help people build resilience in their digital life [EB/OL].https://assets.publishing.service.gov.uk/ government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831217/ UKCIS_Digital_Resilience_Framework.pdf,2019-09-12.

[15] Sun H,Yuan C,et al.Digital Resilience Among Individuals in School Education Settings:A Concept Analysis Based on a Scoping Review [J]. Frontiers in psychiatry,2022,13:858515.

[16] 江迟.基于生态系统理论的中国高校社会工作管理研究[D].武漢:武汉大学,2017.

[17] 张燕贞,苏萍等.大学生网络游戏成瘾的心理社会影响因素:非适应性认知的中介作用[J].华南师范大学学报(社会科学版),2017,(4):86-91+191.

[18] Reynolds L,Parker L.Digital resilience:Stronger citizens online [R]. London:Institute for Strategic Dialogue,2018.

[19] 卢志铭,王国强.网络成瘾青少年归因方式与非适应性认知述评[J].中国健康心理学杂志,2011,19(6):757-759.

[20] Stoeber J.The dual nature of perfectionism in sports:Relationships with emotion,motivation,and performance [J].International review of sport and exercise psychology,2011,4(2):128-145.

[21] Davis R A.A cognitive-behavioral model of pathological Internet use [J]. Computers in human behavior,2001,17(2):187-195.

[22] Chen L,Shi J.Reducing harm from media:A meta-analysis of parental mediation [J].Journalism & Mass Communication Quarterly,2019,96(1):173-193.

[23] Samara M,Massarwi A A,et al.The mediating role of bullying and victimisation on the relationship between problematic internet use and substance abuse among adolescents in the UK:the parent–child relationship as a moderator [EB/OL].https://www.frontiersin.org/ articles/10.3389/fpsyt.2021.493385/full,2021-10-28.

[24] 喻承甫,张卫等.青少年感恩、基本心理需要与病理性网络使用的关系[J].心理发展与教育,2012,28(1):83-90.

[25] 魏华,何灿等.青少年留守经历对网络成瘾的影响:病理性互联网使用的认知行为模型视角[J].心理发展与教育,2022,38(3):399-406.

[26] 安鑫,盛烨.父母教养方式、羞怯与负面评价恐惧的关系[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):434-437.

[27] 邹维兴,谢玲平.自尊负面评价恐惧对有留守经历大学新生孤独感的影响[J].中国学校卫生,2016,37(11):1716-1719.

[28] 胡晓娥,张伟鑫.青少年价值观与其父母学历、教养方式、工作性质的相关研究[J].职教论坛,2015(29):25-32.

[29] 周恒洋,邹浩.“三全育人”视域下大学生网络安全教育探析[J].学校党建与思想教育,2022,(2):73-75.

[30] 梁洁,张展志等.略析大学生网络不良行为的表现、危害与原因[J].思想理论教育导刊,2018,(3):147-149.

[31] Romano L,Angelini G,et al.Academic resilience and engagement in high school students:The mediating role of perceived teacher emotional support [J].European journal of investigation in health,psychology and education,2021,11(2):334-344.

[32] J S,Eccles,Midgley,et al.Development during adolescence.The impact of stage-environment fit on young adolescents experiences in schools and in families [J].The American psychologist,1993,48(2):90-101.

[33] Zhang X,Huang P,et al.The influence of interpersonal relationships on school adaptation among Chinese university students during COVID-19 control period:Multiple mediating roles of social support and resilience [J].Journal of affective disorders,2021,285:97-104.

[34] 黄时华,温志敏等.大学生心理韧性与社会支持在情绪调节自我效能感与主观幸福感间的中介作用[J].中国学校卫生,2016,37(10):1559-1561.

[35] 姬彦红.女大学生心理韧性与压力事件、社会支持的关系研究[J].中国特殊教育,2013,(2):81-86.

作者简介:

陈建伟:讲师,在读博士,所长,研究方向为课程思政、智慧教育。

席梦如:在读硕士,研究方向为信息技术教育应用。

傅骞:教授,博士生导师,研究方向为信息技术教育应用、物联网技术及教育应用、创客教育支持生态。

Research on the Digital Resilience Scale and Influencing Factors for University Students

Chen Jianwei1,2, Xi Mengru3, Fu Qian3

(1.Wuhan University, School of Marxism, Wuhan 430072, Hubei; 2.Xingzhi College Zhejiang Normal University, Institute of Ideological and Political Education, Jinhua 321000, Zhejiang; 3.Beijing Normal University, School of Educational Technology, Beijing 100875)

Abstract: Digital resilience can reduce the harm caused by digital risks and help individuals to better adapt to digital life. However, there is a lack of digital resilience scales at this stage, which makes it difficult to understand the development of digital resilience and its influencing factors among university students. Based on this, this study developed a digital resilience scale for university students and tested its validity. Further, the scale was used to investigate the development of digital resilience among university students. The results show that there is room for improvement in the current digital resilience level of university students, especially in the two dimensions of perceived risk and creative release, which have low scores. In addition, seven factors, namely non-adaptive cognition, parent-child relationship, parental education, school support, teacher support, social support and social participation, were significantly associated with the level of digital resilience among university students.

Keywords: university students; digital resilience; scale development; influencing factors

責任编辑:李雅瑄

① 傅骞为本文通讯作者。