历史遗留矿山生态修复策略

马明 王文斌 张振 李守刚

摘要: 本文通过研究自然资源部下发淄博市2237处历史遗留矿山图斑基本情况,阐述了存在的3种主要矿山地质环境问题;在总结前期矿山生态修复情况的基础上,分析了历史遗留矿山生态修复工作中存在的存量大、政策资金扶持机制不健全、治理模式有待提升等问题,提出了强化规划引领、完善投入机制、强化管理考核、强化能力体系建设、加大宣传引导等有关对策建议,以期为淄博市探索历史遗留矿山生态修复新模式、新路径,为生态淄博建设奠定良好基础。

关键词: 历史遗留矿山;生态修复;策略;淄博市

中图分类号: X171.4 文献标识码: A doi:10.12128/j.issn.1672 6979.2023.02.011

引文格式: 马明,王文斌,张振,等.历史遗留矿山生态修复策略——以山东省淄博市为例[J].山东国土资源,2023,39(2):74 78.MA Ming, WANG Wenbin, ZHANG Zhen, et al. Ecological Restoration Strategy of Historical Abandoned Mines——Setting Zibo City in Shandong Province as an Example[J].Shandong Land and Resources,2023,39(2):74 78.

0 引言

矿产资源的合理开发利用为我国经济社会发展做出了巨大的经济效益和社会效益,但同时带来了一系列矿山地质环境问题,如资源枯竭、开发浪费、环境污染等。受政策性关停、矿业规划调整等影响,产生了大量的历史遗留矿山,导致矿产资源开发利用与生态环境保护之间的矛盾日益突出[1 9]。党的十八大以来,党中央高度重视生态文明建设,各地区大力开展生态修复技术、修复模式、政策支持、“双碳”目标路径等探索研究,矿山生态修复工作取得了积极成效[10 21]。山东省淄博市作为老牌重工业城市,历史上矿产资源比较丰富,矿业经济在淄博市经济社会发展中具有重要地位,但是矿产资源开发的同时也造成了矿区矿山地质环境的破坏,严重影响了矿区生产生活环境,威胁矿区周边人民群众的生命财产安全。

历史遗留矿山往往存在水土流失、地表裸露、地质安全隐患等问题,加强历史遗留矿山生态修复力度,对矿山生态环境开展修复治理,既有利于构建生态文明社会,也是切实解决民生问题的重要举措。

本文基于2021年自然资源部下发山东省淄博市2237处历史遗留矿山图斑核查工作,结合已修复废弃露天矿山经验,分析了历史遗留矿山图斑现状和生态修复中存在的问题,提出了符合该地区历史遗留矿山的生态修复策略,旨在为同地区历史遗留矿山生态修复工作提供参考依据。

1 历史遗留矿山基本情况

2021年,自然资源部下发山东省淄博市历史遗留矿山图斑2237处,面积约6562.5hm2。结合高分辨率(优于2m)遥感影像、第三次全国国土调查、年度国土变更调查以及土地确权登记发证等成果,采用无人机航拍、现场核查等技术手段,经调查,2237处图斑中有责任主体的废弃矿山11处、其他情形类的矿山1095处,总面积1949.6hm2;有历史遗留矿山1131处、面积4725.8hm2(表1),其中已治理729处、面积2419.5hm2,未治理402处、面积2306.3hm2。

1.1 地域分布

历史遗留矿山在地域分布上差异较大:有五个县(区)矿山数量超过100座,约占矿山总数的93%,分别为淄川区(407处)、临淄区(263处)、博山区(165处)、沂源县(109处)和张店区(105处);次之为周村区、高青县、桓台县在21~37处不等。其中淄川区、博山区、临淄区、沂源县主要以政策性关闭矿山为主,其余各地主要以废弃矿山为主。

1.2 开采方式和矿种

历史遗留矿山开采方式主要为露天开采,开采的矿种类型有22种,多集中在建筑用灰岩矿种:开采建筑用灰岩的矿山数量最多(822处),约占总数的73%;次之为开采砖瓦用粘土、建筑用砂岩、耐火粘土矿、页岩,分别有138处、87处、29处、15处,约占总数的24%;开采其他17种矿产的矿山数量相对较少,矿山数量在1~10处不等。

2 主要矿山地质环境问题

2.1 矿山开采严重破坏山体地形地貌

淄博市石灰岩矿区的开采历史悠久,因诸多历史遗留问题造成开采缺少规划和管理,“滥挖”现象较为严重,历经数十年的破坏性开采后,导致山体由正地形转为负地形,形成凹陷,矿区内遍布高陡光秃采石面,许多地方被碎石、废矿渣掩埋,严重破坏了地表自然景观(图1)。

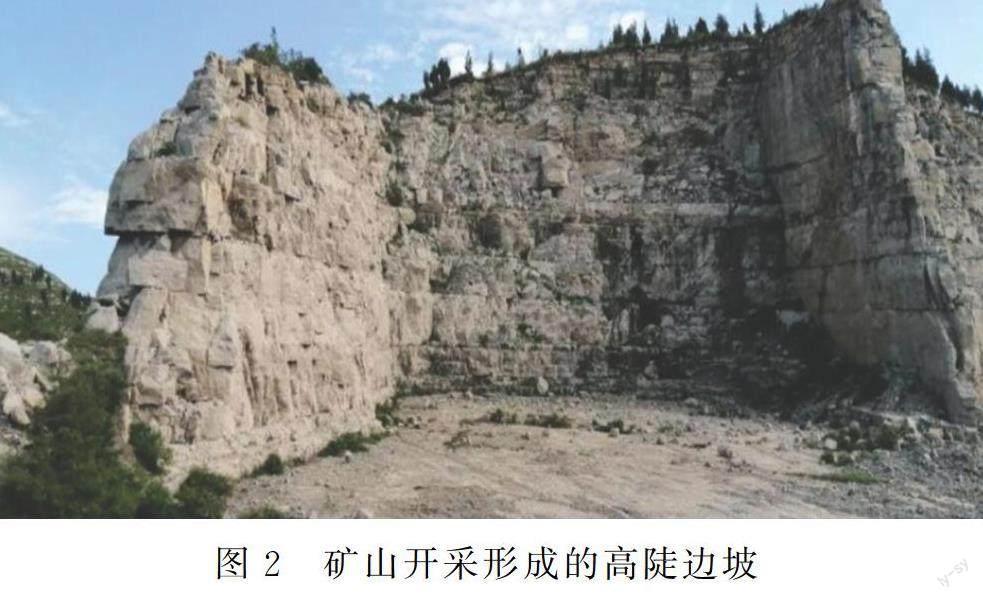

2.2 高陡边坡和废渣堆积易造成地质灾害隐患

曾经的开采方式多以高臺段和竖向爆破为主,现存山体立面破碎松动,多数坡度多在50°~70°,局部近直立甚至形成悬空面。长期的开挖改变了岩体的原始内应力均衡状态,边坡临空面大,坡面裂隙发育,使边坡长期处于不稳定状态,在重力、强降雨等内外动力的共同作用下,存在发生崩塌、滑坡等地质灾害的隐患(图2)。

2.3 土地被占压和植被损毁导致水土流失严重

前期矿山生产过程中往往随挖随倒、随意堆放,废弃后的矿山矿坑遍布,残余矿块、矿渣广泛分布,造成矿区土地资源的极大破坏和浪费。曾经的开采严重破坏了地表植被,采矿范围内植物种类大大降低,大部分区域仅存杂草,严重降低了地表的水土保持功能,与周边山林密布、铺满绿衣的环境极不协调,如遇大风天气,易形成扬尘,对周边区域大气环境造成污染(图3)。

3 前期生态修复情况及存在问题

3.1 前期生态修复情况

2003年,淄博市政府印发《关于认真做好关闭矿山和矿山生态环境恢复治理工作的通知》,对“三区”(城市规划区、地质地貌景观保护区、风景名胜区)、“两线”(铁路、重要公路)直观可视范围内露天开采山石资源的矿山、辖区内其他对生态环境有较大影响的矿山实施关闭,并全面开展矿山生态环境恢复治理工作;先后实施两轮“碧水蓝天行动计划”,其中以四宝山地区破损山体的生态修复效果最为显著,关停关闭水泥企业11家、生产线30余条,取缔采石场、粘土矿27座,并探索实施了以植被恢复为主的四宝山地区破损山体综合治理技术,完成垂直绿化10000m2、造林1133hm2。党的十八大以来,淄博市认真贯彻国家、省、市关于生态文明建设各项决策部署,牢固树立绿色发展理念,全面取缔关闭无证开采、超范围开采和严重破坏生态环境的采矿企业,先后印发实施了《淄博市“矿山复绿”行动方案》《淄博市石灰石矿山关闭治理工作实施方案》《淄博市矿山地质环境保护与治理规划(2018—2025年)》《淄博市已关闭露天矿山生态修复方案》《淄博市矿产资源开采秩序专项整治行动方案》,全面完成“三区两线”可视范围和“主城区20 km范围内”历史遗留礦山治理任务,稳步推进“2013年以来废弃露天矿山”生态修复进程,并将矿山生态修复工地扬尘污染治理纳入全市城乡环境大整治精细管理大提升行动之一进行考评。市级自然资源部门不断加大对上争取力度,各任务区县稳步开展历史遗留露天矿山生态修复。截至2021年底,全市累计投入各类资金13亿元,修复历史遗留露天矿山(坑)455处,修复面积达3601hm2,矿山生态修复工作取得阶段性成效。

3.2 存在问题

3.2.1 历史遗留矿山存量大

淄博市矿山开采历史欠账多、存量大,目前未治理历史遗留矿山402处,占损2306.3hm2土地资源,主要分布于主城区20km范围外,以淄川区数量最多;多数远离村庄及居民生活区,施工条件不便;部分历史遗留矿山权属复杂、个别历史遗留矿山面积在千亩以上,造成治理困难。

3.2.2 政策资金扶持机制不健全

淄博市开展历史遗留矿山生态修复的资金筹措渠道较窄,原采矿人缴纳的治理保证金远远不够生态修复费用,主要依靠中央和省级财政投资开展治理,尚未在政府预算中列支废弃矿山治理专项经费,矿山地质环境治理恢复基金制度的作用和效果还需要进一步探索和总结,综合运用市场、财税、土地等各方面政策的激励机制尚未健全,社会力量开展历史遗留矿山生态修复的积极性不高。

3.2.3 治理模式有待提升

淄博市矿山地质环境治理以削坡、卸载、砌墙、续坡等消除地质灾害隐患技术手段为主,注重地形地貌重塑和植被恢复,忽略了综合生态效益和社会经济效益,治理模式较为单一;个别项目虽采取PPP模式进行综合治理并取得一定成效,但受项目区位、城市规划、政策保障、推进机制等因素影响,该治理模式在市域范围的推广性和适用性不强。

4 对策建议

4.1 强化规划引领

认真贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“以自然恢复为主、人工修复为辅”的理念,对辖区内历史遗留矿山进行全面梳理,根据土地利用现状和开发潜力、土壤环境质量状况、矿山地质环境安全和生态保护修复适宜性等,引入更多生态学、地质学、美学、景观设计等先进理念的修复模式,编制“一矿一策”生态修复方案,优先治理地质环境恶劣、安全隐患大、景观形象差、危及人民生命财产安全的区域,树立典型示范工程,分区域分时序分阶段带动和促进历史遗留矿山生态修复进程。

4.2 完善投入机制

积极争取中央和省财政的各类专项资金,用足用好历史遗留矿山缴纳的矿山地质环境恢复保证金,按照事权划分原则落实财政投入责任,把历史遗留矿山生态修复所需经费纳入年度财政预算,做好财政资金保障。探索利用市场化方式推进历史遗留矿山生态修复的意见要求,按照“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”的原则,综合运用财政补贴、税收减免、金融支持、土地权益、行政激励、治理收益分配等各方面政策,积极构建“政府主导、企业主体、社会参与”的历史遗留矿山生态修复体系,提高社会资金参与积极性。

4.3 强化管理考核

建立健全历史遗留矿山生态修复项目实施监督管理制度,将历史遗留矿山生态修复年度目标任务落实情况纳入各级政府和有关部门重要议事日程,作为资金分配、奖补的重要依据。充分发挥历史遗留矿山治理工作领导小组的统筹协调机制,及时协调解决工作中存在的困难和问题,妥善化解矛盾风险,推进工程顺利实施,确保工程建设质量和效果。

4.4 强化能力体系建设

鼓励参与历史遗留矿山生态修复项目团队申报科技项目,开展相关领域科学理论研究和技术方法探索。进一步建立健全项目立项、实施、验收、资金管理、后期管护、动态监测、效果评估、绩效评价等管理制度,搭建项目实施信息化监管平台,加强项目实施考核评价,全面提升矿山生态修复队伍能力素质。

4.5 加大宣传引导

各级政府及有关部门要将关于矿山生态修复的科学知识和法律常识、相关法规和政策及规划等纳入宣传教育计划,开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育,加强信息公开,拓宽公开渠道,主动接受公众监督。

5 结论

(1)通过核查,淄博市尚有未治理历史遗留矿山1131处,存在的地质环境问题主要包括:矿山开采严重破坏山体地形地貌、高陡边坡和废渣堆积易造成地质灾害隐患、土地被占压和植被损毁导致水土流失严重3个方面。

(2)针对淄博市历史遗留矿山存量大、生态修复政策资金扶持机制不健全、治理模式有待提升等问题,本文提出了强化规划引领、完善投入机制、强化管理考核、强化能力体系建设、加大宣传引导等有关对策建议,以期为淄博市探索历史遗留矿山生态修复新模式、新路径。

参考文献:

[1] 武强,刘伏昌,李铎.矿山环境研究理论与实践[M].北京:地质出版社,2005:5 50.

[2] 孔庆友,康凤新,李守昌,等.山东省矿山主要地质灾害及其防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(1):72 76.

[3] 张进德,张作辰,刘建伟,等.我国矿山地质环境调查研究[M].北京:地质出版社,2009:3 77.

[4] 陈奇.矿山环境治理技术与治理模式研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2009:50 101.

[5] 武强,陈奇.矿山环境治理模式及其适用性分析[J].水文地质工程地质,2010,37(6):91 96.

[6] 蒙永辉,许燕,王集宁,等.山东省矿山地质环境治理工作形势分析[J].山东国土资源,2016,32(9):27 31.

[7] 刘宏磊,陈奇,赵德康.矿山环境修复治理模式探讨[J].煤炭工程,2016,48(S2):91 95.

[8] 张丽霞,鲁林,江泳,等.新形势下山东矿山地质环境保护与管理工作探讨[J].山东国土资源,2017,33(7):44 49.

[9] 武强,刘宏磊,陈奇,等.矿山环境修复治理模式理論与实践[J].煤炭学报,2017,42(5):1085 1092.

[10] 蒙永辉,颜堂,罗梅,等.论山东省矿山地质环境现状及存在问题[J].山东国土资源,2018,34(9):36 41.

[11] 张杰,杨丽君,朱慧超,等.烟台市历史遗留矿山现状及治理对策建议[J].山东国土资源,2018,34(12):28 33.

[12] 汪继学,尹俊凯,陈鹏,等.日照市露天开采矿山地质环境问题及恢复治理措施[J].山东国土资源,2018,34(12):59 63.

[13] 覃茂刚,黄什锐,王子雯.废弃露天矿山地质环境治理方法研究:以海南某废弃露天矿山为例[J].中国矿业,2020,29(S2):12 14.

[14] 周静.市场化方式推进矿山生态修复的实施路径与思考[J].中国矿业,2022,31(7):61 64.

[15] 鲁峰,王强,韩新,等.黄河流域下游泰山区域生态地质环境问题及修复模式[J].山东国土资源,2022,38(3):63 69.

[16] 许庆福,梁东,乔庆伟,等.基于生态保护格局的省域国土空间生态修复策略:以山东省为例[J].山东国土资源,2022,38(4):74 80.

[17] 李复勇,唐尧,张成信,等.矿山地质环境影响评价及修复研究:以汶川某废弃露天矿山为例[J].中国地质调查,2021,8(5):122 128.

[18] 孙娅琴,邸宝刚,安娜,等.长江经济带废弃露天矿山生态修复典型模式遥感监测:以湖北省为例[J].中国矿业,2022(1):31.

[19] 卞正富,于昊辰,韩晓彤.碳中和目标背景下矿山生态修复的路径选择[J].煤炭学报,2022,47(1):449 459.

[20] 刘传蛾,李生清,胡靖爽,等.“双碳”背景下废弃露天矿山生态修复模式研究与实践:以山东省废弃露天矿山为例.山东国土资源,2022,38(9):40 44.

[21] 张朝,杨涛,沈铭,等.某废弃露天采石场生态修复方案研究[J].资源环境与工程,2022,36(4):440 446.

Ecological Restoration Strategy of Historical Abandoned Mines ——Setting Zibo City in Shandong Province as an Example

MA Ming1, WANG Wenbin2, ZHANG Zhen1, LI Shougang3

(1.Lushan Forest Farm in Zibo City,Shandong Zibo 255000, China; 2.No.801 Hydro-engineering Geological Brigade of Shandong Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Shandong Ji'nan 250014, China; 3.Zibo Bureau of Natural Resources and Planning,Shandong Zibo 255000, China)

Abstract: Through studying basic situation of 2237 mine maps left over from history in Zibo issued by the Ministry of Natural Resources, three main geological environmental problems of mines have been introduced. On the basis of summarizing ecological restoration of mines in early stage, problems existing in ecological restoration of mines left over by history have been analyzed, such as large stock, imperfect policy and fund support mechanism, and the need to improve the governance model. Relevant countermeasures and suggestions, such as strengthening the planning guidance, improving the investment mechanism, strengthening the management assessment, strengthening the construction of the capacity system, and increasing the publicity and guidance have been put forward. It will provide a good foundation for exploring the new ecological restoration model of mines, and the construction of ecological Zibo.

Key words: Historical abandoned mines; ecological restoration; strategy;Zibo city