利奈唑胺葡萄糖注射液药物利用评价标准的建立及在重症医学科的应用

张正升,周家军,刘建军

革兰阳性球菌是临床感染中的常见致病菌,2021年的CHINET中国细菌耐药监测显示临床上耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和其他凝固酶阴性葡萄球菌株的检出率分别为30.0%、80.7%和77.7%,细菌耐药形势严峻[1]。利奈唑胺(linezolid)是恶唑烷酮类抗菌药物,主要用于治疗包括包括甲氧西林耐药的葡萄球菌属、肠球菌属等多药耐药的革兰阳性球菌引起的感染。利奈唑胺作用于细菌50S 核糖体亚单位,抑制mRNA 与核糖体连接,阻止70S起始复合物的形成,从而抑制了细菌蛋白质的合成[2]。因其作用机制较为独特、抗菌活性强大,其注射剂型在临床上多用于救治危重病人,属于特殊使用级抗菌药物。目前耐利奈唑胺的革兰阳性球菌检出率较低[1,3-4],2018 年检出粪肠球菌的耐药率为1.9%,2020 年和2021 年已上升至3.3%和3.5%。重症医学科(ICU)大多为重症感染病人,特殊使用级抗菌药物的应用较为频繁,合肥市第二人民医院制订利奈唑胺葡萄糖注射液的药物使用评价(drug use evaluation,DUE)标准,并对ICU 应用利奈唑胺葡萄糖注射液的出院病例进行合理性评价,以期为医院特殊使用级抗菌药物的管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料利用医院临床信息系统(cospital information system,CIS)及临床药学管理系统(phar‑massist,PAAS),调取合肥市第二人民医院2020 年7 月至2021 年12 月从ICU 出院的所有应用利奈唑胺葡萄糖注射液的病人资料共96 例,剔除其中14例在使用利奈唑胺葡萄糖注射液期间死亡,且用药时间少于5 d 的病人资料,共有82 例纳入本次研究。

1.2 研究方法

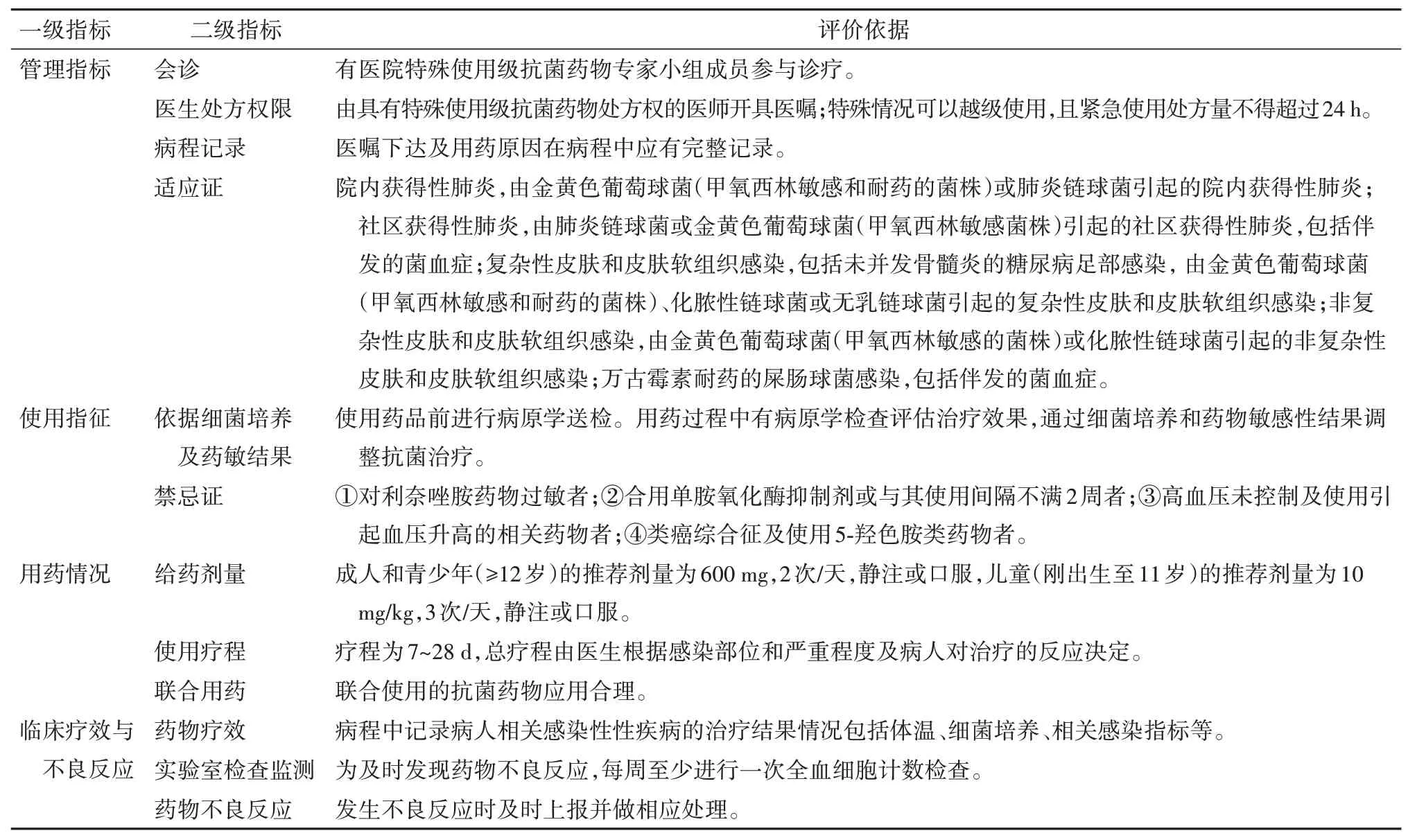

1.2.1药物评价标准的建立 根据利奈唑胺葡萄糖注射液的药品说明书,同时参考《抗菌药物临床应用指导原则》(2015 年版)[5]、《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知》[6](2017年)及国内相关研究[7-8],结合医院实际情况建立利奈唑胺葡萄糖注射液的DUE 标准(见表1),并以此为标准对本院ICU使用利奈唑胺葡萄糖注射液的病例进行分析评价。

表1 利奈唑胺葡萄糖注射液DUE标准

1.2.2统计学方法 查阅调查的82例病历资料,记录病人的基本情况,根据评价标准进行逐项评价,并对涉及评价表内容的数据采用EXCEL 2017 及SPASS 20.0 软件进行统计。其中计量资料(病人年龄、住院天数)符合正态分布的以±s表示,非正态分布的以中位数(第25、75 百分位数)表示,即M(P25,P75),计数资料以例(%)表示。

2 结果

2.1 病人基本情况82 例病人中男性61 例(74.39%),女性21 例(25.61%);年龄范围为23~98岁,年龄(63.68±17.18)岁;住院天数16.50(8.00,31.00)d。

2.2 管理指标情况82 例病人均有医院特殊使用级抗菌药物专家小组成员参与诊疗,其中有35例有抗感染临床药师参与利奈唑胺葡萄糖注射液的使用,病程录均有记录。用药原因有4 例病程录中记录不完整,无越级使用的情况。

2.3 使用指征情况

2.3.1感染情况 82 例病人中单纯肺部感染的有37 例(45.12%)、肺部感染合并其他感染36 例(43.90%)、皮肤软组织感染5 例、血流感染4 例,整体主要以肺部感染为主。

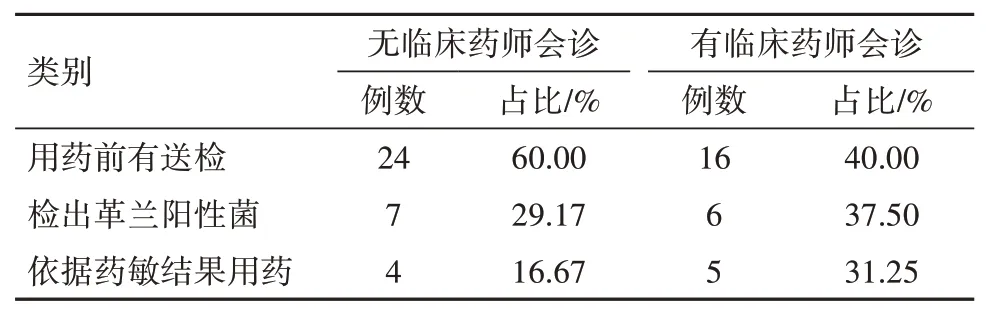

2.3.2分离病原菌检出情况 82 例病人中有40 例(48.78%)在使用利奈唑胺葡萄糖注射液前进行了微生物送检,16 例未检出病原菌(40.00%),检出病原菌的有24 例(60.00%)。检出病原菌的24 例病人共送检了40 例标本,其中检出17 例革兰阳性球菌(42.50%),具体为13 例葡萄球菌、3 例肠球菌、1例口腔链球菌。共有7 株对苯唑西林耐药(1 株粪肠球菌、1 株科氏葡萄球菌解脲亚种、1 株小牛葡萄球菌、1 株金黄色葡萄球菌、1 株表皮葡萄球菌、1 株溶血葡萄球菌、1 株头状葡萄球菌)。其他标本检出的病原菌均为革兰阴性菌株(57.50%)。在用药前送检微生物检测的40 例病人中,有临床药师会诊的有16 例,检出革兰阳性菌的有6 例(37.50%),依据药敏结果选药的有5例(31.25%);无临床药师会诊的有24 例,检出革兰阳性菌的有7 例(29.17%),依据药敏结果选药的有4例(16.67%),见表2。82 例病人仅9 例依据微生物培养及药敏结果选药,其余73例病人均为经验性用药(89.02%)。

表2 用药前进行病原学检查的40例病人细菌培养及药敏情况

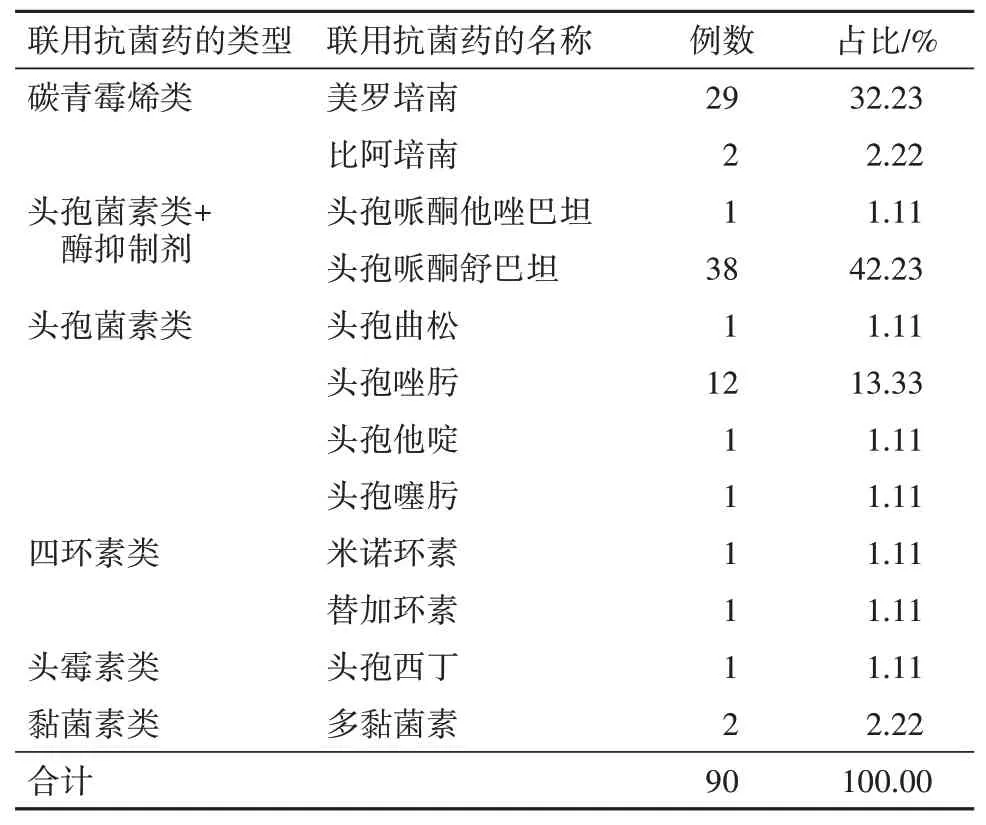

2.4 用药情况82 例使用利奈唑胺葡萄糖注射液的病人,均以600 毫克/次、2 次/天给药,符合处方要求,疗程为1~19 d,疗程小于7 d 的有37 例(45.12%),其中因为病人出院或转院的有16 例,7例病人用药期间死亡,4 例因发生药品不良反应而停药的。1 例病人为单一用药,其余病人均有联合用药,主要有碳青霉烯类、头孢菌素类、头孢菌素+酶抑制剂类、头霉素类、四环素类药物、黏菌素类药物,其中合用1 种的有73 例,合用2 种的有7 例,合用3种的有1例。见表3。

表3 81例病人联合应用抗菌药物的情况

2.5 疗效与不良反应发生情况

2.5.1疗效 根据病人出院时感染性疾病的情况分为治愈;疾病症状消失,功能完全恢复。好转;疾病症状减轻,功能有所恢复。未愈;病情无变化或恶化。82 例病人中痊愈10 例(12.20%),好转33 例(40.24%),未愈21 例(25.61%),死亡18 例(21.95%)有效率为52.44%。

2.5.2药物不良反应 在使用利奈唑胺葡萄糖注射液期间用药疗程大于7 d 的病人,每周至少进行一次全血细胞计数检查,以监测药物使用过程中是否发生血液系统的不良反应。82 例病人在使用利奈唑胺期葡萄糖注射液间一共4例病人发生药品不良反应,经上报人及上报单位进行关联性评价,评价为“可能”3 例,“很可能”1 例,整体不良反应发生率为4.88%,4例均为血小板减少症。

3 讨论

建立多项指标,对临床用药合理性进行综合性评价,已经广泛利用于临床药学领域,DUE 在多种特殊使用级抗菌药物管理中已被应用[9-11],而用于利奈唑胺葡萄糖注射液的报道较少。近些年有利奈唑胺耐药菌株的相关报道[12-15],其中报道以金黄色葡萄球菌及肠球菌为多。CHINET2021 发布的监测结果显示粪肠球菌对于利奈唑胺的耐药率呈逐年升高趋势,在2021年新修订的利奈唑胺葡萄糖注射液药品说明书也警示了耐药细菌产生的风险。因此建立利奈唑胺葡萄糖注射液的DUE 标准并应用到临床,及时发现问题并予以改进,促进其合理使用,是遏制细菌耐药的一种重要手段。

3.1 管理指标根据医疗机构特殊使用级抗菌药物的管理要求,通过医院管理信息系统(hospital in‑formation system,HIS)由医院医务部门来对特殊使用级抗菌药物的处方权限进行设定,能很好地避免了越级开处方的情况发生。在本次调查中还发现,有抗感染专业临床药师会诊的病例占比为42.68%,且临床药师仅参与了初始的药物治疗,对于后续用药管理跟进不足。

3.2 病原学检查本次调查研究中发现使用利奈唑胺葡萄糖注射液前的微生物送检率较低(48.78%),原因可能为ICU 医师对抗菌药物使用前需要留取病原学证据的认识不足。ICU 医师喜欢全面覆盖可能的耐药致病菌的感染,经验性使用利奈唑胺葡萄糖注射液。另外,使用利奈唑胺葡萄糖注射液前进行微生物送检的病例中,送检日期多为用药前1 日或2 日,因为菌检阳性结果检出时间较慢,病人在菌检结果发布前使用了利奈唑胺葡萄糖注射液,同样也属于经验性用药。

用药前微生物检测报告显示:除细菌培养阴性结果外,符合利奈唑胺抗菌谱的检出菌株仅占42.50%,在有临床药师会诊的病人阳性菌检出率及依据药敏结果选药的比率均高于无临床药师会诊的病人。在检出革兰阴性菌的14例病例中,考虑定植菌2 例,停用利奈唑胺葡萄糖注射液的仅2 例,大多病例在联合用药对抗革兰阴性菌的同时继续使用利奈唑胺葡萄糖注射液,进行革兰阳性致病菌经验性给药。感染性疾病的药物治疗要从病人的感染部位、影像学资料等多因素综合考虑,同时也可能发生标本被污染或者假阴性结果,因此经验性抗感染治疗也具有一定的临床意义,在没有确诊或高度怀疑的证据时,使用利奈唑胺葡萄糖注射液会有增加产生细菌耐药性的风险。

3.3 用药情况82 例病人中仅1 例单独使用了利奈唑胺葡萄糖注射液,其余81 例病人均有联合用药,主要是对抗革兰阴性菌,联合用药均符合用药指征,但在病程中明确革兰阴性菌感染的病人中,仅有4 例停用利奈唑胺葡萄糖注射液,其余病人的利奈唑胺葡萄糖注射液仍作为革兰阳性菌的经验性使用。82例病人中使用疗程不足有37例,其中由于病情变化、放弃治疗等原因要求转院或出院而停止利奈唑胺葡萄糖注射液的使用有16例(43.24%),是疗程不足的主要原因,这可能与ICU 病人的特殊性有关,建议医师应保证足疗程使用药物。

3.4 药物不良反应利奈唑胺常见的药物不良反应有骨髓抑制、腹泻、结肠炎、低血糖等,有报道显示利奈唑胺近年发生率最高的为血液系统不良反应[16-17]。有研究表明ICU 患者及重症肺部感染患者在使用利奈唑胺过程中,用药时间是发生血小板减少症的独立危险因素[18-19],因此对使用利奈唑胺葡萄糖注射液的病人应每周进行全血细胞计数的检查。在本次研究中发现,在利奈唑胺葡萄糖注射液的疗程内,病人均按期进行了实验室检查监测,并经关联性评价上报了4 例血小板减少症,均予以停药处理。

综上,通过利用DUE 标准对ICU 病人使用利奈唑胺葡萄糖注射液进行评价后发现本院ICU病人利奈唑胺葡萄糖注射液的使用存在一些问题,主要是经验性用药过多;首次用药参照病原学检查结果的比例较低;使用疗程不足。建议科室提高用药前的微生物培养标本送检率,重视用药过程中的细菌培养阳性结果的利用,减少经验性用药。