新生儿6 698例常见遗传性聋基因筛查结果分析

韦柳婷,吴秋龙,黄之虎

听力受损是常见的出生缺陷,全球先天性听力受损的病人60%~80%与遗传因素有关,携带有基因突变的新生儿,其听力损失发生率是普通新生儿的10 倍以上[1]。新生儿听力损伤的早期诊断非常重要,有听力受损的新生儿能够被及早识别并进行干预治疗,可以避免由于听力损失而导致的语言和社交障碍。有研究表明,青少年及成人语前耳聋病人人工耳蜗植入术后的听觉语言能力康复效果不如幼儿及学龄期语前耳聋病人[2]。除了新生儿听力筛查外,耳聋基因筛查也逐步成为新生儿听力损失早期的有效筛查方法。耳聋基因的突变频率在不同国家、地区和民族之间存在差异,有明显的种族和区域差异[3]。广西壮族自治区是少数民族地区,除了壮族,还有苗族、瑶族、侗族、仫佬族等,南宁地区的少数民族主要以壮族居多。本研究对新生儿进行耳聋基因检测,研究的突变位点有13 个,除了tRNA的2个位点外,其他11个是各基因中的热点突变。与耳聋相关tRNA 的检测在我国的研究少见,增加tRNA 的检测位点,可以了解南宁地区的耳聋基因突变类型的分布情况,分析汉族与壮族之间的差异,希望能够为南宁地区先天性听力损伤的预防和保健工作提供指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料2017 年8 月至2021 年4 月在广西壮族自治区民族医院出生并进行耳聋基因筛查的6 698例新生儿,男性3 583例,女性3 115例,男女比例为1∶0.87。壮族有2 697 例(男性1 349 例,女性1 348 例),汉族3 607 例(男性1 833 例,女性1 774例),其他少数民族392 例。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求,所有研究对象监护人均签署知情同意书。

1.2 研究方法新生儿于出生时采集脐带血,EDTA-K2抗凝,2~8 ℃冷藏保存。在一个星期内进行DNA 提取,对4个耳聋基因的13个突变位点进行PCR 扩增和导流杂交基因分析,通过对杂交膜条的显色位点来分析是否存在耳聋基因的位点突变。

1.3 检测指标GJB2 基因5 个突变位点:c.235 del C、c.35 del G、c.299-300 del AT、c.155-158 del TCTG、c.176-191 del 16;SLC26A4 基因3 个突变位点:c.919-2A>G、c.1229 C>T、c.2168 A>G;mt DNA 4 个位点:12S rRNA 2个突变位点(g.1555 A>G、g.1494 C>T),tRNA 2 个突变位点(G.7445 A>G、G.12201 T>C);GJB3基因1个突变位点:c.538 C>T。

1.4 试剂和仪器DNA的提取、扩增和杂交分析全部采用广东潮汕凯普生物化学科技股份有限公司的耳聋易感基因检测试剂盒配套试剂。DNA 提取采用凯普HBNP-4801A 自动核酸提取仪,PCR 扩增应用博日TC-96/G/H(b)扩增仪,导流杂交使用凯普HBHM3000S医用核酸快速杂交仪。

1.5 统计学方法采用SPSS 20.0 软件进行统计分析,各组间检出率的比较采用χ2检验分析,以P<0.05 为检验水准。当n≥40 且所有T≥5,用普通χ2检验;当n≥40,但1≤T<5 时,用校正χ2检验;当n<40 或T<1时,用Fisher确切概率法进行检验。

2 结果

2.1 耳聋基因筛查总体情况筛查阳性119 例,总体检出率为1.78%,其中,汉族人群3 607 例,耳聋基因的检出率为73 例(2.02%),其中男35 例(1.91%),女38 例(2.14%);壮族人群2 697 例,耳聋基因检出率为44 例(1.63%),其中男24 例(1.78%),女20 例(1.48%),其余2例阳性为其他少数民族。常见耳聋基因在壮汉两民族的检出率差异无统计学意义(χ2=1.30,P=0.253),且不同性别壮汉两民族人群耳聋基因检出率差异无统计学意义。

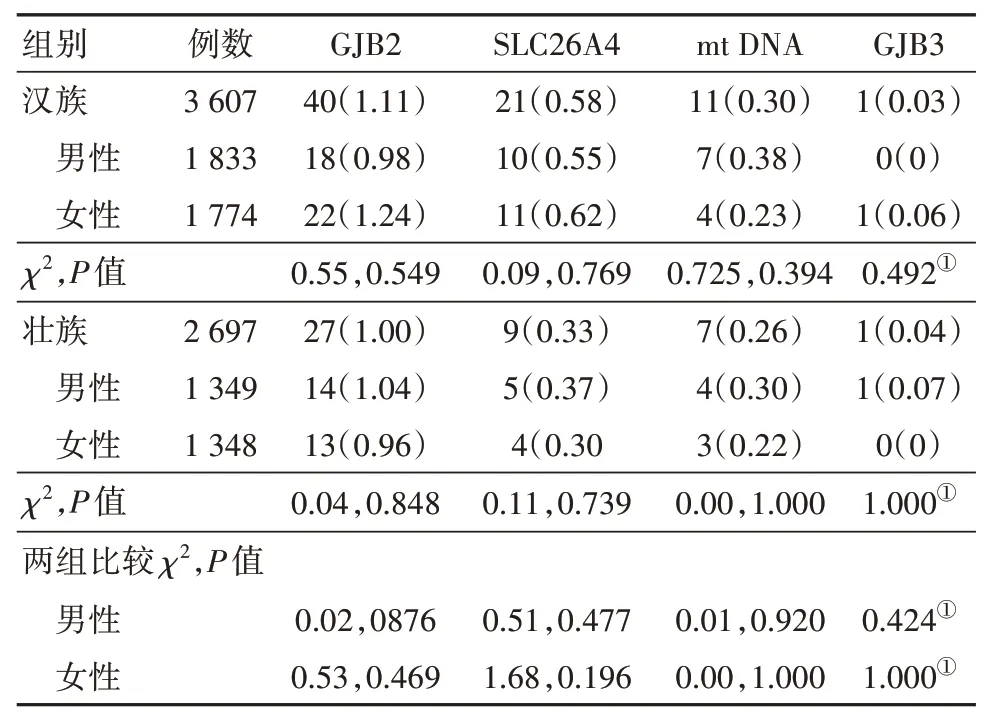

2.2 四个耳聋基因筛查结果在119 例阳性样本中,67 例检出GJB2 基因突变,检出率为1.00%(67/6 698),是最常见的耳聋突变基因,其次是SLC26A4基因(0.48%),然后依次为mt DNA(0.27%)和GJB3(0.03%),见表1。汉族GJB2 基因的检出率为1.11%,壮族为1.00%,两者差异无统计学意义(χ2=0.171,P=0.680),同时,GJB3、SLC26A4 和mt DNA 在壮汉两民族间的检出率差异无统计学意义,见表2。不同性别壮汉两民族人群4个耳聋基因的分布均差异无统计学意义,见表1。

表1 不同性别壮汉两民族4个耳聋基因的检出率/例(%)

表2 壮汉两民族4个耳聋基因的检出率比较/例(%)

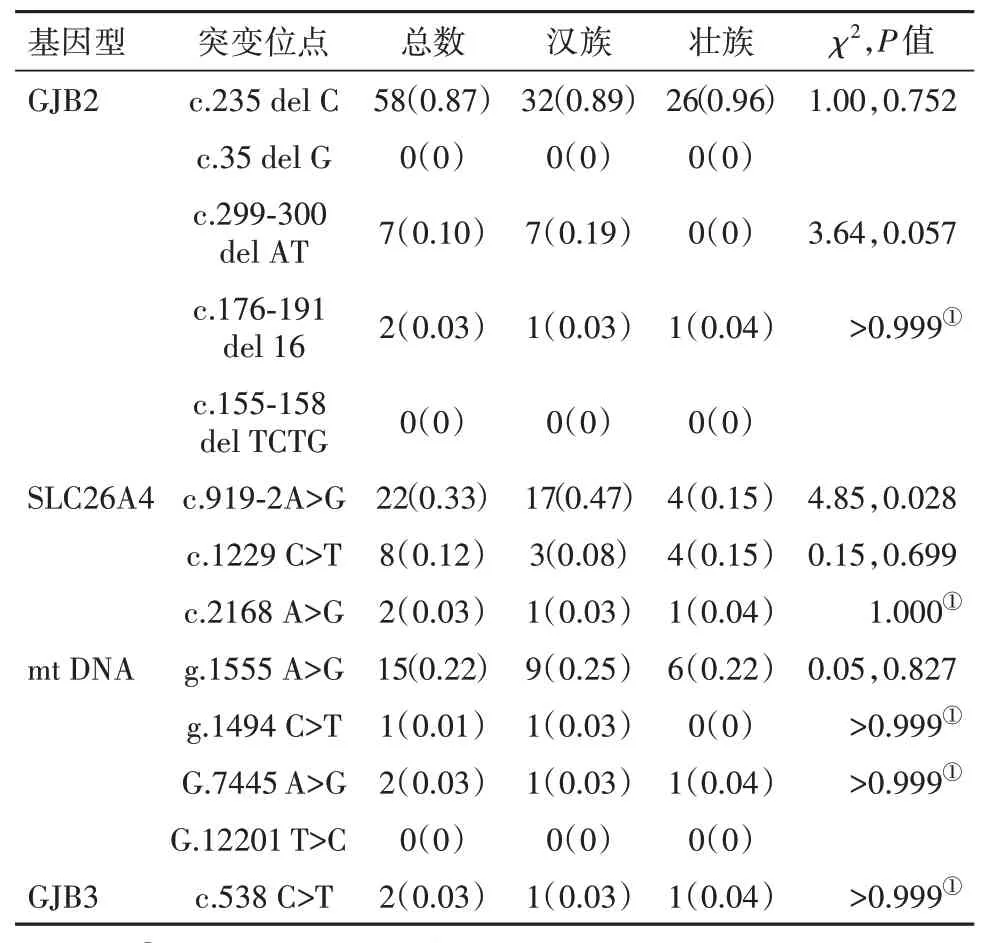

2.3 汉族与壮族人群耳聋基因突变位点分布情况c.235 del C 突变是GJB2 基因最常见的突变位点,总体检出率为0.87%,汉族为0.89%,壮族为0.96%,差异无统计学意义(χ2=1.00,P=0.752)。c.299-300delAT 在汉族有检出,在壮族未检出,但是在壮汉两民族间差异无统计学意义(χ2=3.64,P=0.057)。c.919-2A>G 是SLC26A4基因的主要突变位点,总体检出率为0.33%,汉族为0.47%,壮族为0.15%,汉族高于壮族,差异有统计学意义(χ2=4.85,P=0.028)。其他突变位点在两民族的检出率均差异无统计学意义,见表3。

表3 汉族和壮族耳聋基因13个突变位点的检出率/例(%)

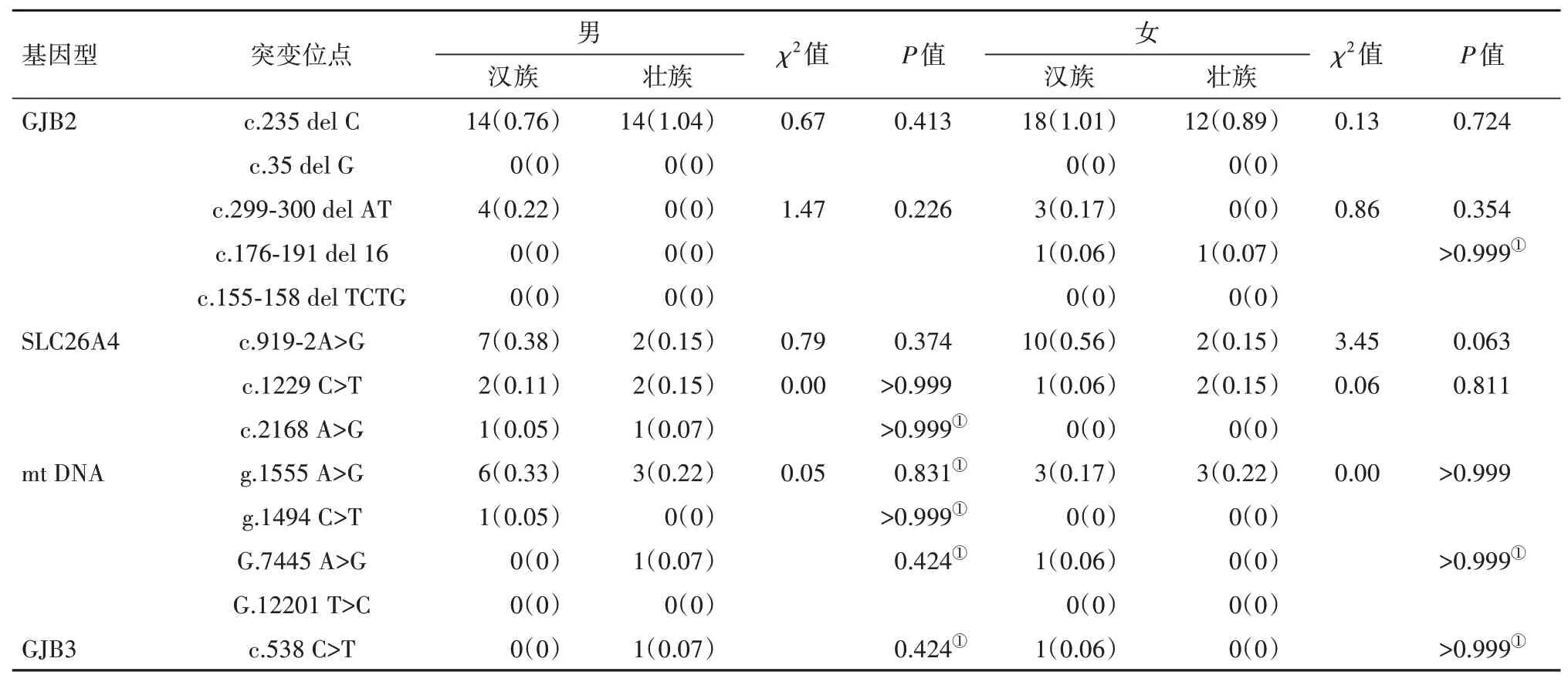

检出1例c.176-191del16位点与c.299-300delAT位点双重杂合突变。未检出c.35 del G 和c.155-158del TCTG 突变,壮族c.1229 C>T 突变的检出率与c.919-2A>G 突变一致。g.1555 A>G 检出率为0.22%,有8 例为g.1555 A>G 的均质突变,壮族5 例,汉族3例。mt DNA 12201 T>C突变在壮汉两民族中均未检出,壮族未检出g.1494 C>T 突变,壮族检出1例G.7445 A>G 均质突变,汉族检出1 例G.7445 A>G异质突变。壮汉两民族各检出GJB3c.538 C>T 突变1 例。由表4 可发现,耳聋基因的13 个突变位点在壮汉两民族的男女当中的分布均差异无统计学意义。

表4 耳聋基因13个突变位点在壮汉两民族男女当中的检出率/例(%)

3 讨论

遗传性聋主要是单基因遗传病,可以分为非综合性耳聋和综合性耳聋,非综合性耳聋是指不伴随有其他组织器官症状和体征的听力损伤[4]。我国遗传性聋相关的主要有4 个基因[5],GJB2、SLC26A4、12S rRNA 和GJB3。本研究均涉及这四个耳聋基因,总检出率为1.78%,GJB2 基因检出率为1.00%,依次为SLC26A 基因0.48%、mt DNA0.27%和GJB3 0.03%。与相同检测位点或者少于本研究检测位点的研究对比发现,南宁地区的耳聋基因阳性检出率低,佛山地区新生儿耳聋基因阳性率为2.98%[6],浙江绍兴地区为4.00%[7],山西晋东南地区为5.03%[8],北京4.38%[9]。研究显示,随着检测位点的扩大,检出率增加[10-11],研究筛查的基因位点数量较少,会导致一定的漏检率。本研究耳聋基因检出率低,除了与地区差异和检测基因突变位点数量有关外,耳聋基因的携带率与民族有关系[12]。研究分析了汉族与壮族的差异,两者不仅在耳聋基因的总体检出率差异无统计学意义,汉族2.02%,壮族1.63%,而且,4个耳聋基因在壮汉两民族的检出率差异无统计学意义。

GJB2基因是本次研究最主要的突变基因,其不同突变位点c.235 del C、c.35 del G、c.299 - 300de‑lAT、c.176-191del16 和c.155-158 del TCTG 的总体检出率分别为0.87%、0、0.10%、0.03%和0,在壮汉两民族的检出率均差异无统计学意义。GJB2 c.235 del C突变检出率最高,其中汉族的检出率为0.89%,壮族0.96%。然后是c.299 - 300delAT 突变,汉族c.299 - 300delAT 突变检出率为0.19%,壮族未检出该突变位点。c.235 del C 是亚洲人群的热点突变位点[13],但是在台湾的一项研究中发现,GJB2 c.109G> A 的突变频率大于c.235 del C[14]。研究中,c.176-191del16 位点均在女性中检出,检出1 例c.176-191del16 位点与c.299-300delAT 位点的双重杂合突变,可导致耳聋的发生,病儿需要使用助听器。而本次研究未检出的c.35 del G 突变则多发现在欧洲和中东[15-16]。

SLC26A4 基因突变可导致Pendred 综合征或非综合性耳聋,c.919-2A>G 突变是SLC26A4 基因中最常见的突变类型,检出率为0.33%,也是本研究中唯一在壮汉两民族的检出率差异有统计学意义的突变位点(P=0.028),汉族SLC26A4 基因的c.919-2A>G 突变位点的检出率高于壮族,汉族为0.47%,壮族为0.15%。其次是c.1229 C>T 突变,检出率为0.12%,在雷洁等[17]的研究中发现,深圳南山区c.2168 A>G 突变是仅次于c.919-2A>G 的突变类型,与本研究存在不同,差异体现了SLC26A4 基因突变类型的分布与地区相关。c.919-2A>G 突变是汉族SLC26A4 基因主要的突变位点,与其他研究一致[18-19]。而壮族的c.919-2A>G 和c.1229 C>T 位点的检出率一致,均为0.15%,有研究显示,壮族女性常见的SLC26A4 基因突变位点为c. 1983C>A、c.1547dup、c.754T>C、c.1905G>A、c.919-2A>G 和c.678T>C,只有c.919-2A>G 突变位点在本次研究中,其他5个并未进行检测[20]。因此,壮汉两民族在SLC26A4 基因携带率是否存在差异,c.919-2A>G 是否为本地区壮族SLC26A4 基因的热点突变,需要增加检测位点和扩大样本量进行研究。

mt DNA 是线粒体相关的耳聋基因,其中12S rRNA 属于药物性耳聋基因,突变可导致使用氨基糖苷类抗生素引起的听力损伤。本研究显示,南宁地区g.1555 A>G为12S rRNA基因最常见突变,检出15例,基因频率为0.22%,其中8例均质突变,5例为壮族,3 例为汉族,对于确诊的病人,终身禁止使用氨基糖苷类抗生素。壮汉两民族在g.1555 A>G 和g.1494 C>T 位点突变的检出率差异无统计学意义。本研究发现G.7445 A>G 突变2例,检出率为0.03%,汉族与壮族各检出1例,壮族为均质突变,汉族为异质突变,壮汉两民族G.7445 A>G 检出率差异无统计学意义。Zheng 等[21]研究阐明了线粒体tRNA 突变是中国人群听力损失的一个重要原因,Cao等[6]在佛山地区新生儿耳聋基因突变研究中发现G.7445 A>G 突变位点的检出率为0.006%。Yan 等[22]在一个汉族家系中鉴定G.12201 T>C 突变导致母系遗传迟发性非综合征耳聋,但是,本研究未检出G.12201 T>C突变。

GJB3 基因位于1 号染色体,该基因的突变可导致高频感音神经性耳聋,在本研究中,GJB3 基因突变频率0.03%,是4 个耳聋基因中检出率最低的基因,汉族与壮族均有检出,检出率差异无统计学意义,汉族为0.03%,壮族为0.04% 。

本研究尚有不足之处,样本量少、检测位点少,除了壮族外,其他的少数民族样本较少,没有对广西的其他少数民族进行研究。