企业金融化利润追逐动机影响业绩预告质量实证研究

常利民

一、引言

企业金融化的不同动机对企业业绩预告质量产生不同影响。企业金融化,一般意义上是指企业在资产配置中更多地将资源配置在金融资产上而减少实业投资的现象(彭俞超和黄志刚,2018[1])。关于企业金融化的动机,学术界大致存在预防性储蓄动机和利润追逐动机两种不同观点(胡奕明等,2017[2];杜勇等,2017[3])。尽管企业配置金融资产能够发挥“蓄水池”效应,提高资产流动性,增强资本运营能力,缓解融资约束,预防财务困境(Denis和Sibilkov,2010[4]),降低经营风险(胡奕明等,2017[2]),但从现有文献可知,预防性储蓄动机并非是企业金融化的主导动机(张成思和张步昙,2016[5]),占据主导地位的是企业配置金融资产的利润追逐动机(杜勇等,2017[3];段军山和庄旭东,2021[6]),正如投资替代理论:追逐利润最大化是企业金融化的主要目的(Demir,2009[7])。实体企业追逐金融投资的超额利润,必然增加金融资产配置,这样便会挤占实业投资(张成思和张步昙,2016[5])、增加财务风险(黄贤环等,2018[8];于建玲等,2021[9])、降低公司主营业绩(杜勇等,2017[3])。所谓企业金融化利润追逐动机,即企业过分追逐短期利益的短视行为。企业管理层采取过分追逐短期利益的短视行为中,出于个人私利的考虑,会降低企业的信息披露质量。业绩预告是指上市公司对其未来盈利预测信息的披露。业绩预告所发布的前瞻性信息,直接影响投资者判断企业的未来前景以及企业未来的长远发展(Choi等,2011[10];Call等,2014[11];杨道广等,2020[12])。企业业绩预告质量,诸如业绩预告积极性、精确度和准确度等在某些方面受到企业金融化动机的影响,也就是说,当企业金融化体现为利润追逐动机时,为注重短期利益所采取的短视行为,会导致代理冲突恶化(赵林丹和梁琪,2021[13])、会计稳健性降低(彭俞超等,2018[14];张立光等,2021[15]),因而对业绩预告的积极性、精确度和准确度产生不利影响。

关于企业金融化的利润追逐动机怎样影响企业业绩预告质量的问题,是目前学术界需要深入探究的一个重要课题。本文根据投资替代理论,以2007—2020年中国沪深A股非金融类上市公司研究样本的有效数据,运用Logit回归方法和OLS回归方法,从业绩预告的积极性、精确度和准确度三个纬度,实证检验企业金融化利润追逐动机对业绩预告质量的影响,旨在揭示企业金融化利润追逐动机降低企业业绩预告质量的影响机制。

二、文献综述及研究假设

企业金融化利润追逐动机指在实业投资机会短缺时,为追求企业利润最大化,企业热衷于通过金融投资以获取更高的投资回报率(Orhangazi,2008[16];Demir,2009[7])。金融资产所具有的超额收益特征成为实体企业金融化的主要原因之一(Duchin等,2017[17]),一定程度上也反映管理层变得更加短视(胡奕明等,2017[2];杜勇等,2017[3])。根据投资替代理论,当企业热衷于金融投资的超额收益,管理层利用金融投资在短期内获取高额利润的同时,也挤出了实业投资(张成思和张步昙,2016[5]),从而损害企业未来的主营业绩,公司经营风险增加(杜勇等,2017[3]),以及面临更高的财务风险(黄贤环等,2018[8]),债权人会要求更高的风险溢价,企业债务融资成本增加(白雪莲等,2021[18])。即使企业利用金融投资对短期业绩和市场表现能够起到粉饰作用,坏消息的暂时隐藏带来的是股价崩盘风险增加(彭俞超等,2018[14])。而且,为追逐金融投资的高额利润,实体企业会压缩创新投资,减少企业创新(王红建等,2017[19]),不利于企业可持续发展,损害企业价值(戚聿东和张任之,2018[20])。

企业业绩预告能够向投资者提供具有价值含量的前瞻性信息,减少投资者信息风险,降低信息不对称,是影响市场预期的重要方式(Beyer等,2010[21];李志生等,2017[22])。管理层和大股东为服务于自身的某种动机,会策略性披露业绩预告(Cheng等,2013[23];刘柏和卢家锐,2018[24])。综合上述文献,基于利润追逐动机的企业金融化是股东价值最大化和管理层私有收益最大化共同作用的结果(彭俞超和黄志刚,2018[1]),本身存在严重的代理问题(赵林丹和梁琪,2021[13]),而企业金融化利润追逐动机导致企业财务风险和经营风险增加,以及企业掩盖负面消息的动机增加。在企业经营风险增加,代理冲突恶化,以及隐藏经营坏消息动机增加的情况下,企业会降低业绩预告质量。具体而言,基于利润追逐动机的企业金融化与业绩预告质量之间存在如下逻辑关系。

其一,企业金融化利润追逐动机增加了企业业绩波动。出于利润追逐动机,公司为获取金融投资带来的超额回报,竞相配置金融资产,这势必对公司主营业务产生“挤出”效应,损害主业业绩,增加公司的经营风险和财务风险等(杜勇等,2017[3];黄贤环等,2018[8])。另外,金融资产投资收益不确定性较高,风险收益难以判断,同时叠加实体企业本身在金融投资的专业技能、风险管理能力和信息获取方面存在明显劣势,加剧了企业业绩波动(Aalbers,2008[25])。另一方面,金融资产本身具有“风险传染效应”(黄贤环等,2018[8]),大多金融资产采用公允价值计量,其价格易受利率、汇率、资本市场行情等外部环境因素波动的影响,产生风险联动性,加剧了企业业绩波动(邹燕等,2013[26])。企业业绩波动加剧增加了盈余预测难度,导致盈余预测区间更模糊,预测偏差更大。另外,企业较高的业绩波动会向市场传递出企业经营不稳定的信号,带来对管理层能力和努力程度的质疑,甚至造成声誉损失,增加被解聘概率(Lee等,2012[27])。为维护自身声誉及职位安全,管理层披露业绩预告的积极性降低,倾向采用精确度和准确度较低的模糊性披露。

其二,企业金融化利润追逐动机降低了会计稳健性。公司采用稳健的会计政策,管理层更愿意积极向投资者提供财务信息,提高会计信息透明度(周晓苏和吴锡皓,2013[28])。另外,稳健的会计政策有助于压缩会计盈余估值范围(吴锡皓和胡国柳,2015[29];张立光等,2021[15]),减少盈余管理(蒋勇和王晓亮,2019[30]),提升会计信息的可靠性。企业基于利润追逐动机配置金融资产,增加了公司隐藏坏消息的能力,降低了会计稳健性(彭俞超等,2018[14]),最终导致公司披露业绩预告的积极性、精确度和准确度降低。

其三,企业金融化利润追逐动机增加了双重代理冲突。企业金融化利润追逐动机表明企业的实业投资机会短缺(Orhangazi,2008[16];Demir,2009[7])。当企业面临投资机会短缺时,会增加企业的代理冲突(Vajihe和Abdoli,2016[31])。基于委托代理理论,公司管理层、大股东为追求私有收益最大化,公司能够利用金融投资调节业绩(彭俞超等,2018[14]),为管理层带来超额报酬,以及为大股东获取控制权私利提供便利(王瑶和黄贤环,2020[32]),增加双重代理成本(赵林丹和梁琪,2021[13])。信息披露是减少公司代理问题的重要手段,企业披露的业绩预告内容会被市场参与者捕捉和解读,从而不利于管理层和大股东攫取私有收益。因此,企业金融化程度越高,管理层和大股东有强烈意愿和动机通过减少业绩预告披露或模糊业绩预告披露内容,增加市场参与者解读公司信息的成本,维持或增加双方的信息不对称程度,掩盖代理冲突等负面信息。综合以上分析,本文提出以下假设:

假设H:企业金融化利润追逐动机降低企业业绩预告质量。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

鉴于2007年执行新会计准则前后对变量指标的影响差异,本文选取2007—2020年我国A股上市公司为研究对象。为获取有效数据,依照下述方法对样本进行处理:(1)剔除金融保险类样本;(2)剔除ST类样本;(3)剔除关键数据缺失样本。最终获得业绩预告积极性17 390个公司-年度观测值。另外,为准确估算业绩预告的精确度和准确度,仅保留业绩预告为点估计或闭区间估计的样本,共获得14 159个公司-年度观测值。企业业绩预告数据源自Wind数据库,其他数据均源自CSMAR数据库。本文对所有连续变量的首尾1%分位数进行缩尾处理,以控制极端值对回归结果的影响。

(二)模型构建

为检验企业金融化与业绩预告质量的关系,分别构建Logit回归模型(1)和OLS回归模型(2)、模型(3):

Voli,t=β0+β1Fini,t+β2Controlsi,t+∑Industry

+∑Year+εi,t

(1)

Precisei,t=β0+β1Fini,t+β2Controlsi,t+∑Industry

+∑Year+εi,t

(2)

Biasi,t=β0+β1Fini,t+β2Controlsi,t+∑Industry

+∑Year+εi,t

(3)

根据本文的研究假设,若模型(1)中Fin的回归系数显著为负,则表明企业金融化降低了业绩预告积极性;若模型(2)中Fin的回归系数显著为正,则表明企业金融化降低了业绩预告精确度;若模型(3)中Fin的回归系数显著为正,则表明企业金融化降低了业绩预告准确度。

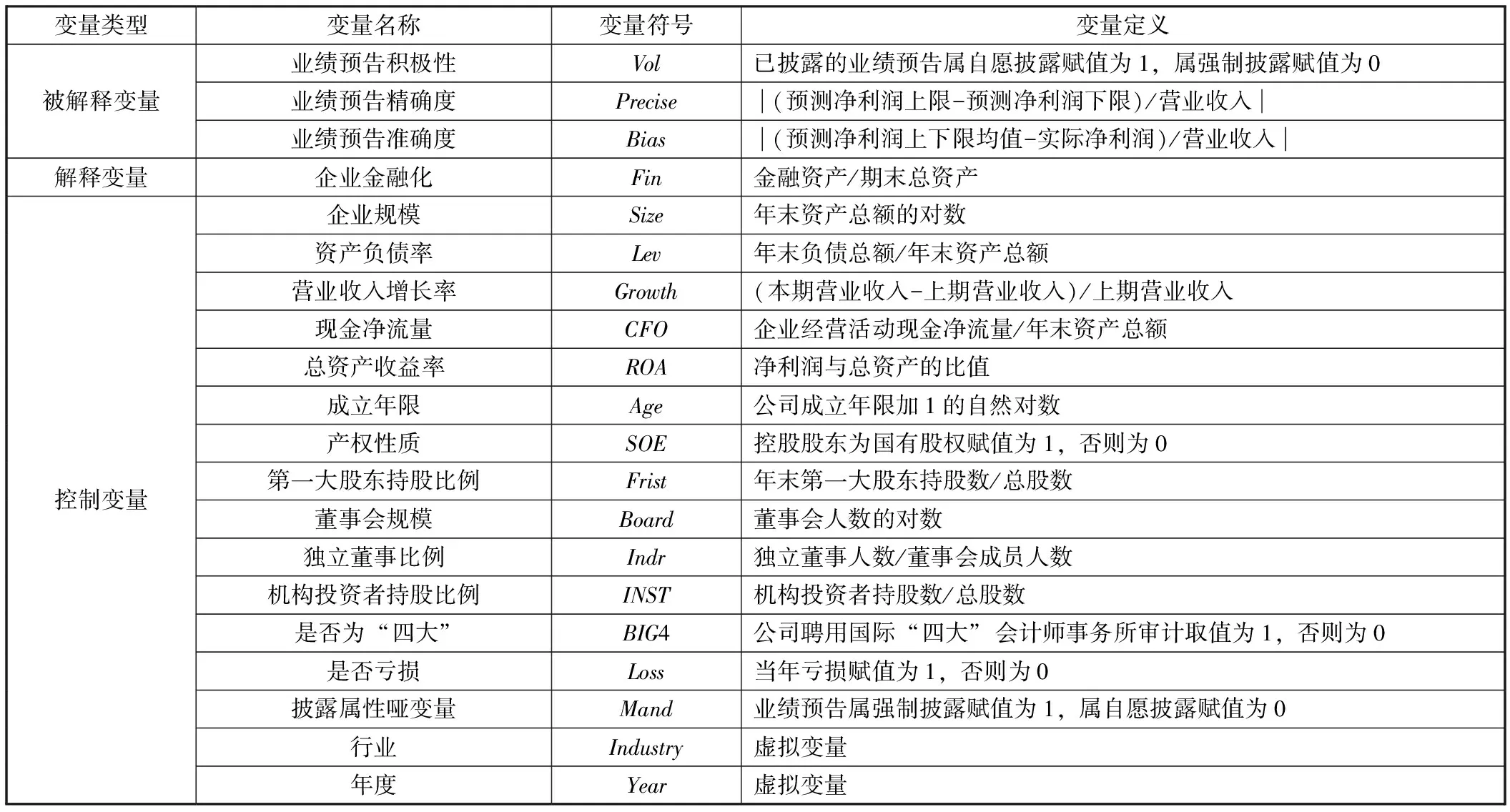

(三)变量定义

1.被解释变量。

本文采用业绩预告积极性、业绩预告精确度和业绩预告准确度三个指标衡量业绩预告质量。

业绩预告积极性(Vol)。借鉴王玉涛和段梦然(2019)[33]、窦超等(2022)[34]的研究,公司当年业绩预告属自愿披露,Vol赋值为1,属强制披露,Vol赋值为0。参考中国证监会2007年1月30日颁布的《上市公司信息披露管理办法》规定,业绩预告类型属于“略增”“续盈”“略减”和“不确定”的样本为自愿披露;属于“扭亏”“首亏”“续亏”“预减”和“预增”的样本为强制披露。

业绩预告精确度(Precise)。本文采用预测净利润上限与下限差额除以营业收入并取绝对值来衡量。Precise值越小(点估计时为0),精确度越高。

业绩预告准确度(Bias)。借鉴王玉涛和段梦然(2019)[33]、常利民(2020)[35]的研究,采用预测净利润上下限均值与实际净利润差值除以营业收入并取绝对值来衡量。Bias值越小,准确度越高。

2.解释变量。

企业金融化(Fin)。借鉴杜勇等(2017)[3]、王红建等(2017)[19]的研究,采用企业持有金融资产与期末总资产的比值来衡量。其中金融资产包括:交易性金融资产、发放贷款及垫款净额、长期股权投资净额、买入返售金融资产净额、衍生金融资产、投资性房地产净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额。

3.控制变量。

借鉴Cheng等(2013)[23]、李志生等(2017)[22]的研究,本文在模型中引入可能对回归结果产生干扰的控制变量,包括:资产规模(Size)、董事会规模(Board)、资产负债率(Lev)、成立年限(Age)、现金净流量(CFO)、营业收入增长率(Growth)、独立董事比例(Indr)、总资产收益率(ROA)、是否为“四大”(BIG4)、产权性质(SOE)、第一大股东持股比例(Frist)、是否亏损(Loss)、机构投资者持股比例(INST)。另外,被解释变量为业绩预告精确度和准确度时,控制了披露属性哑变量(Mand),同时,控制年度、行业固定效应。具体主要变量定义见表1。

表1 主要变量定义

四、实证结果与分析

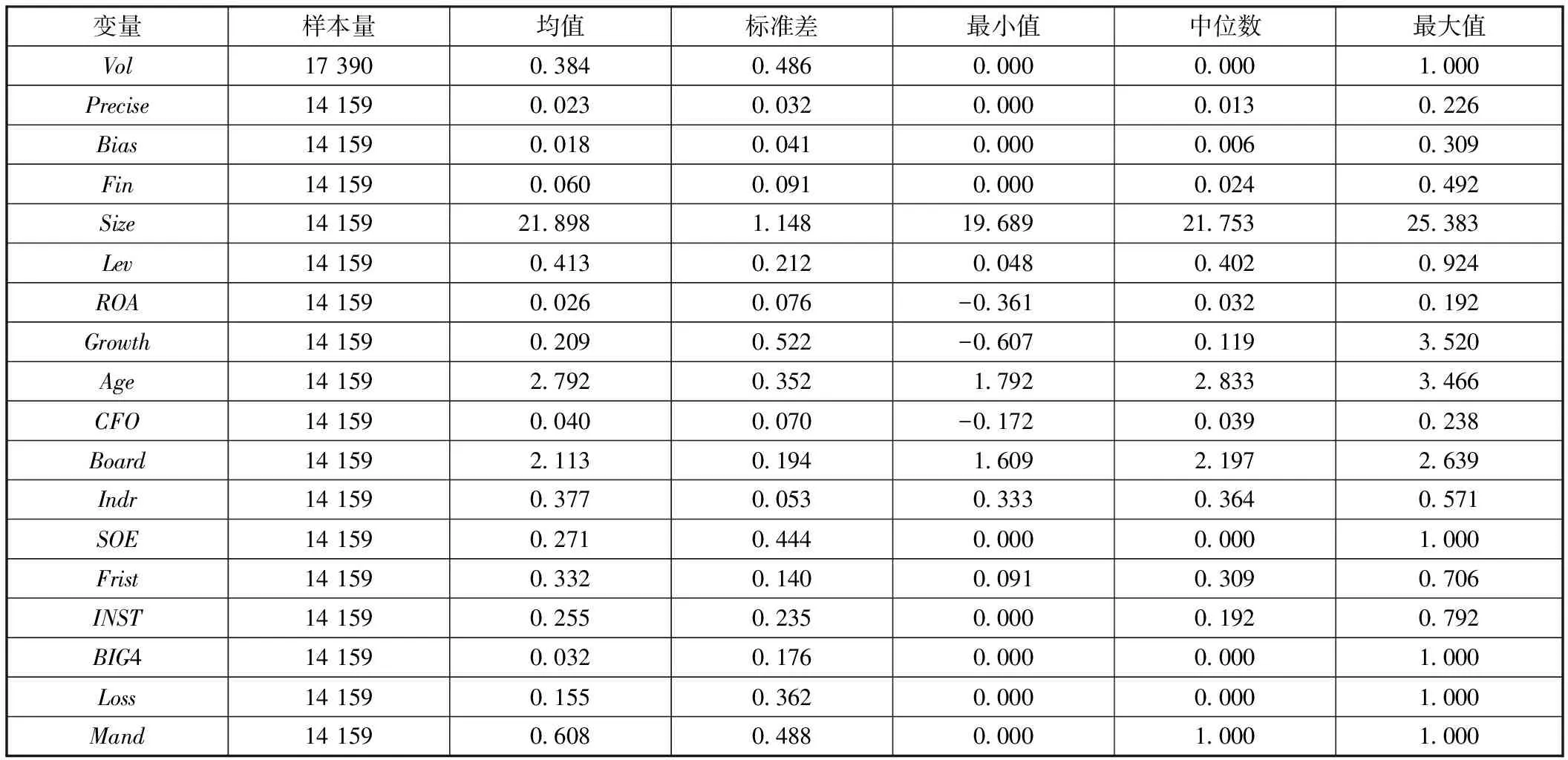

(一)描述性统计

表2报告了本文研究变量描述性统计结果。Vol的均值为0.384,说明在已披露业绩预告的公司中,38.4%公司自愿披露业绩预告。Precise的均值为0.023,中位数为0.013;Bias的均值为0.018,中位数为0.006,这说明大部分上市公司业绩预告的精确度和准确度低于均值。Fin的最小值为0,最大值为0.492,均值为0.06,标准差0.091,表明公司之间的金融化程度差异较大,且部分公司持有的金融资产比例较高,呈两极分化趋势。Indr的最小值为0.333,表明公司独立董事在公司董事会的占比均符合我国证监会要求董事会中独立董事占比不低于1/3的要求。SOE的均值为0.271,说明总样本中国企样本占比为27.1%。Frist的中位数为0.309,说明样本中一半以上的企业第一大股东持股比例超过30%,我国企业第一大股东持股比例较高为普遍现象。

表2 描述性统计

(二)相关性分析与变量均值检验

表3报告了核心变量之间的Pearson相关系数结果。Panel A为业绩预告积极性样本,Fin与Vol的相关系数为-0.126,在1%的水平上显著,说明在不控制相关变量的情况下,企业金融化程度越高,业绩预告的积极性越低。Panel B为业绩预告精确度和准确度样本,Fin与Precise、Bias的相关系数分别为0.142、0.122,均在1%的水平上显著,说明在不控制相关变量的情况下,企业金融化程度越高,业绩预告的精确度和准确度越低。检验结果初步证实企业金融化利润追逐动机降低业绩预告质量,支持本文假设H。

表3 相关性分析

本文依据企业金融化中位数作为分组依据,Fin高于中位数,界定为企业金融化高程度组,否则界定为企业金融化低程度组。表4报告了业绩预告的积极性、精确度和准确度的均值在两组间发生变化的结果。相对于企业金融化低程度组,在企业金融化高程度组,业绩预告的积极性、精确度和准确度均降低,且均在1%的水平上显著,检验结果初步支持了本文假设H。

表4 差异性检验

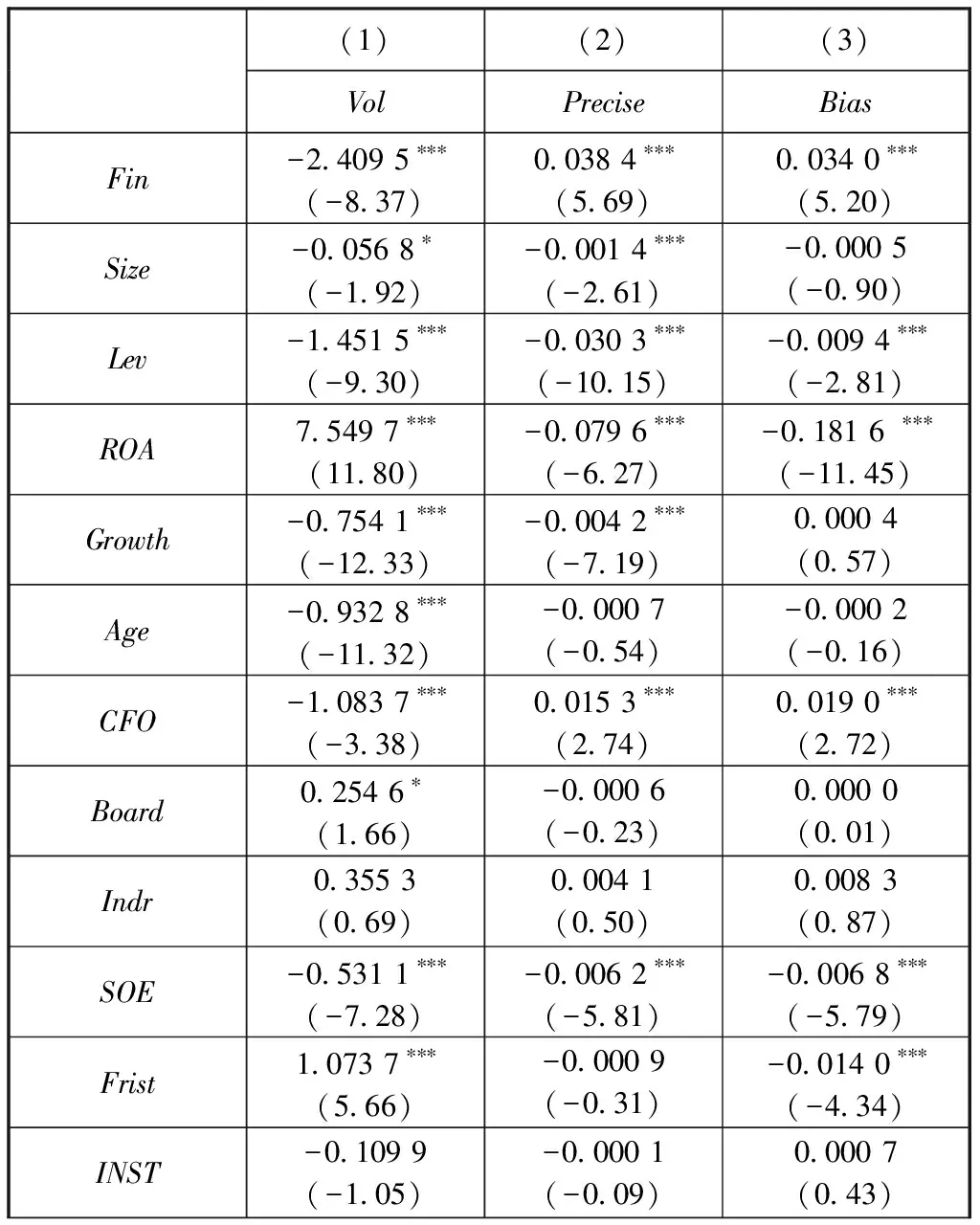

(三)基准回归分析

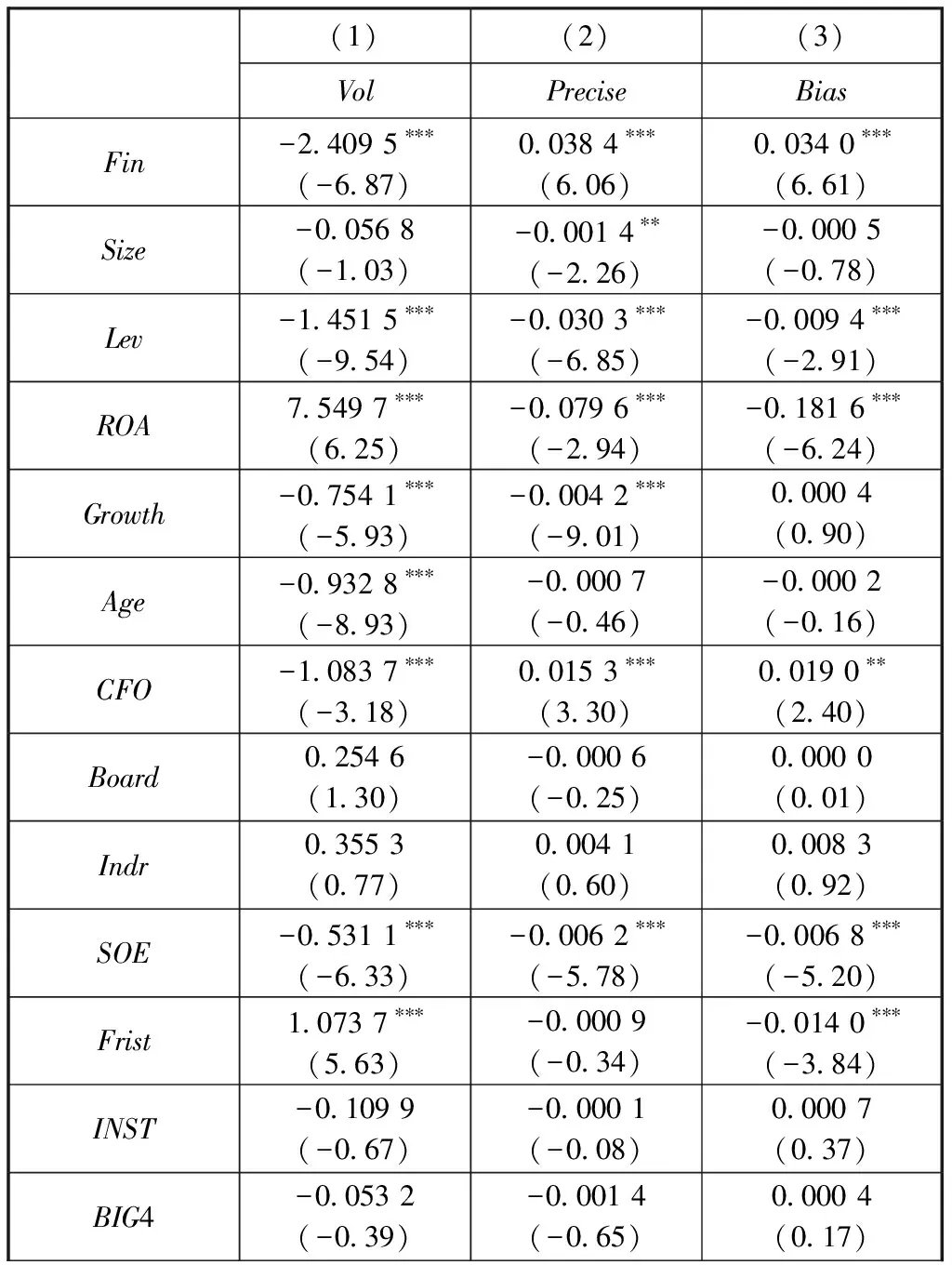

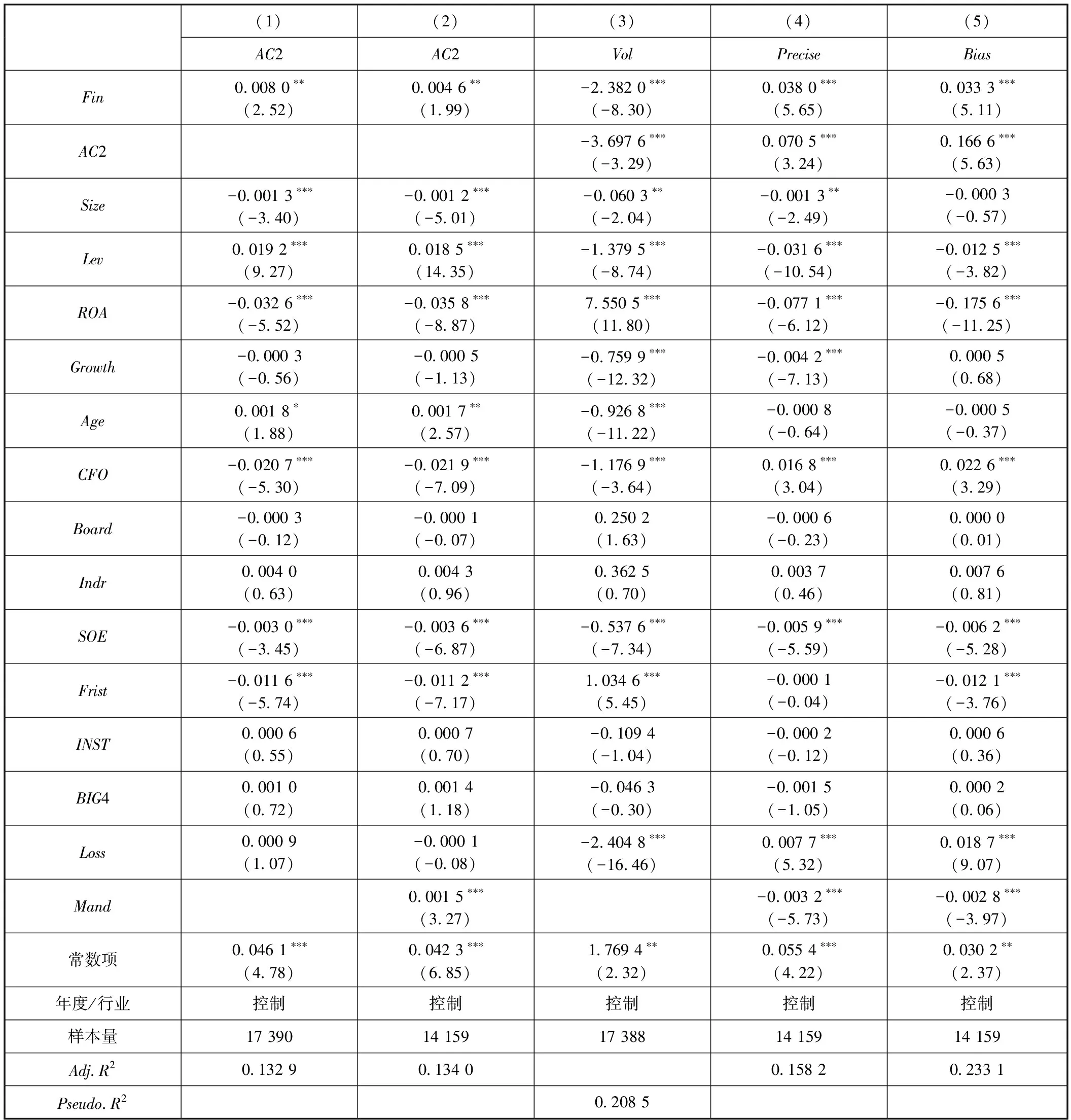

表5报告了企业金融化对业绩预告的积极性、精确度和准确度的基准回归结果。列(1)为Logit回归结果,企业金融化(Fin)对业绩预告积极性(Vol)的回归系数为-2.409 5,在1%的水平上显著,说明企业金融化降低了企业披露业绩预告的积极性。列(2)为OLS回归结果,企业金融化(Fin)对业绩预告精确度(Precise)的回归系数为0.038 4,在1%的水平上显著,说明企业金融化降低了业绩预告精确度。列(3)为OLS回归结果,企业金融化(Fin)对业绩预告准确度(Bias)的回归系数为0.034 0,在1%的水平上显著,说明企业金融化降低了业绩预告准确度。上述检验结果联合证实,企业金融化利润追逐动机降低企业业绩预告质量,支持了本文假设H。

表5 基准回归结果

(四)稳健性检验

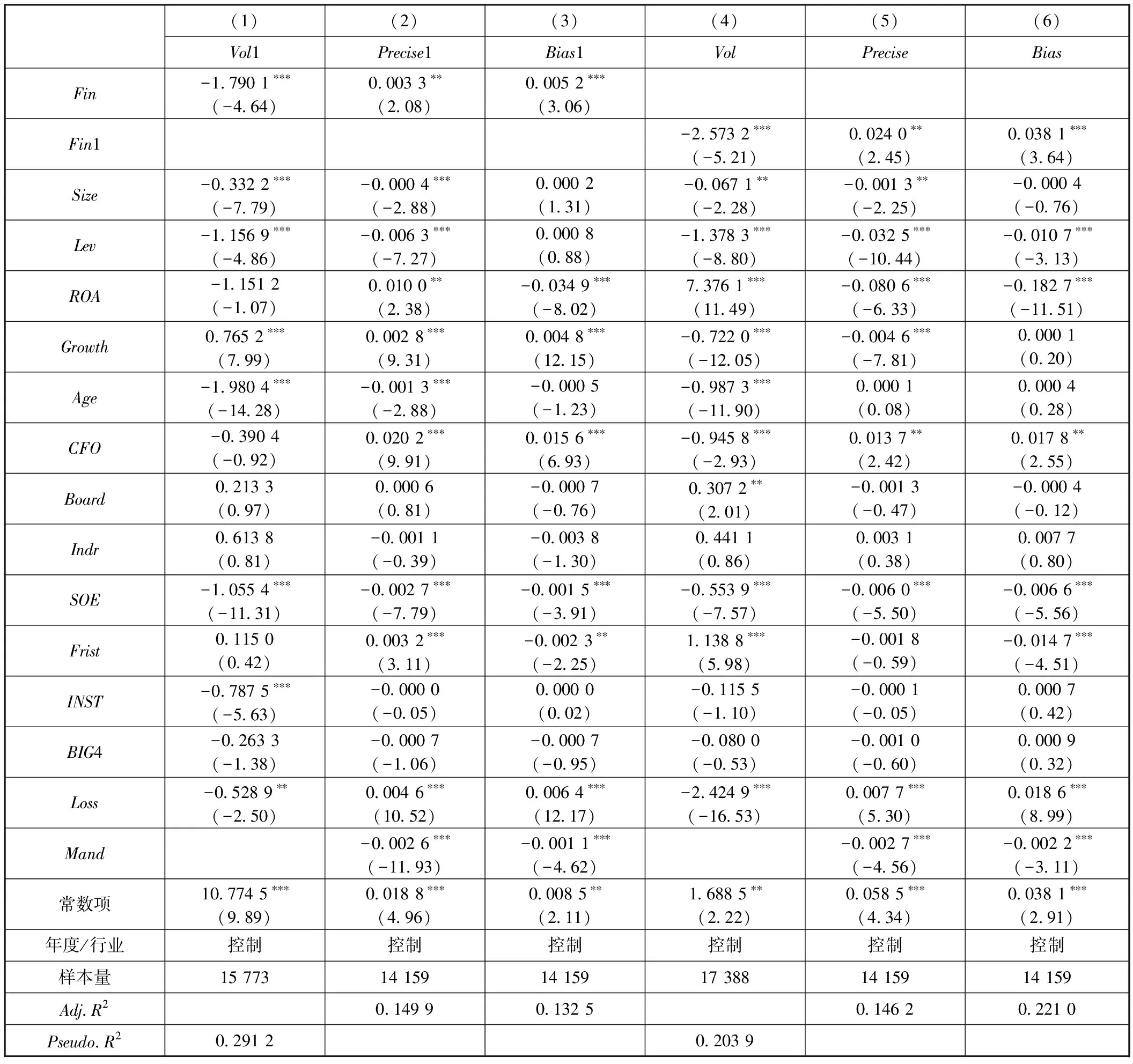

1.替换研究变量度量方式。

借鉴李志生等(2017)[22]的研究,本文采用未达强制披露标准的样本公司,企业自愿披露业绩预告,Vol1取值为1,企业未披露业绩预告,Vol1取值为0。借鉴陈胜蓝和王可心(2017)[36]的研究,本文直接采用预测净利润上限与下限差额除以年初资产总额并取绝对值衡量业绩预告精确度(Precise1)。参考宋云玲和罗玫(2017)[37]的研究,本文采用预测净利润的上下限均值与实际净利润差值除以年初资产总额并取绝对值衡量业绩预告准确度(Bias1)。回归结果见表6列(1)~列(3),Fin对Vol1的回归系数显著为负,对Precise1、Bias1的回归系数均显著为正。替换被解释变量度量方式后,本文研究结论稳健。

表6 替换研究变量度量方式

借鉴胡海峰等(2020)[38]的研究,本文将投资性房地产和长期股权投资从计算Fin指标的金融资产中剔除后度量企业金融化(Fin1)。回归结果见表6列(4)~列(6),Fin1对Vol的回归系数显著为负,对Precise、Bias的回归系数均显著为正。替换解释变量度量方式后,本文研究结论稳健。

2.标准误双重聚类调整。

本文对标准误在公司和时间层面进行双重聚类调整来缓解异方差和序列自相关问题,表7报告了回归结果。结果显示,Fin对Vol的回归系数在1%的水平上显著为负,对Precise、Bias的回归系数均在1%的水平上显著为正。标准误双重聚类调整后回归结果未发生实质性改变,本文研究结论仍成立。

表7 标准误双重聚类调整

3.增加地区层面固定效应。

考虑到公司所在地区层面不随时间动态变化可能影响业绩预告的积极性、精确度和准确度。本文在模型(1)~模型(3)中分别加入省份固定效应。检验结果见表8,Fin与Vol在1%的水平上显著负相关,与Precise、Bias均在1%的水平上显著正相关。增加地区层面固定效应后,本文研究结论仍成立。

表8 增加省份固定效应

4.更改样本区间。

考虑到2008年金融危机爆发可能对当年及后续金融市场存在不同程度的影响,因此,为保证检验结论在样本区间选择方面的可靠性,本文剔除2008年至2011年的样本,检验结果如表9所示。结果显示,Fin与Vol在1%的水平上显著负相关,与Precise、Bias均在1%的水平上显著正相关。更改样本区间后,本文研究结论仍成立。

表9 更改样本区间

(五)内生性问题检验

1.工具变量法。

为缓解企业金融化与业绩预告的积极性、精确度和准确度之间可能存在反向因果关系导致的内生性问题,即企业业绩预告的积极性、精确度和准确度较低的企业,其越可能配置更多的金融资产以获取超额利润。基于此,本文采用工具变量法缓解企业金融化与业绩预告质量可能存在反向因果导致的内生性问题。本文选取“同年度同行业企业金融化均值(Fin_Ind)”“同年度同省份企业金融化均值(Fin_Pro)”为工具变量。对工具变量进行相关检验,Kleibergen-Paap rk LM 统计量的P值均为0.000 0,拒绝不可识别假设;Hansen J统计量的P值均大于0.1,说明不存在过度识别问题;Cragg-Donald WaldF统计量远大于15%(Stock-Yogo)的临界值,说明不存在弱工具变量问题,工具变量选取有效。表10报告了回归结果。列(1)、列(2)分别为业绩预告积极性样本,及业绩预告精确度、准确度样本的第一阶段回归,Fin_Ind、Fin_Pro均与Fin在1%的水平上显著正相关。列(3)~列(5)为第二阶段回归,Fin对Vol的回归系数在1%的水平上显著为负,对Precise、Bias的回归系数均在1%的水平上显著为正。采用工具变量法缓解内生性问题后,本文研究结论依然成立。

表10 工具变量法

2.倾向得分匹配法(PSM)。

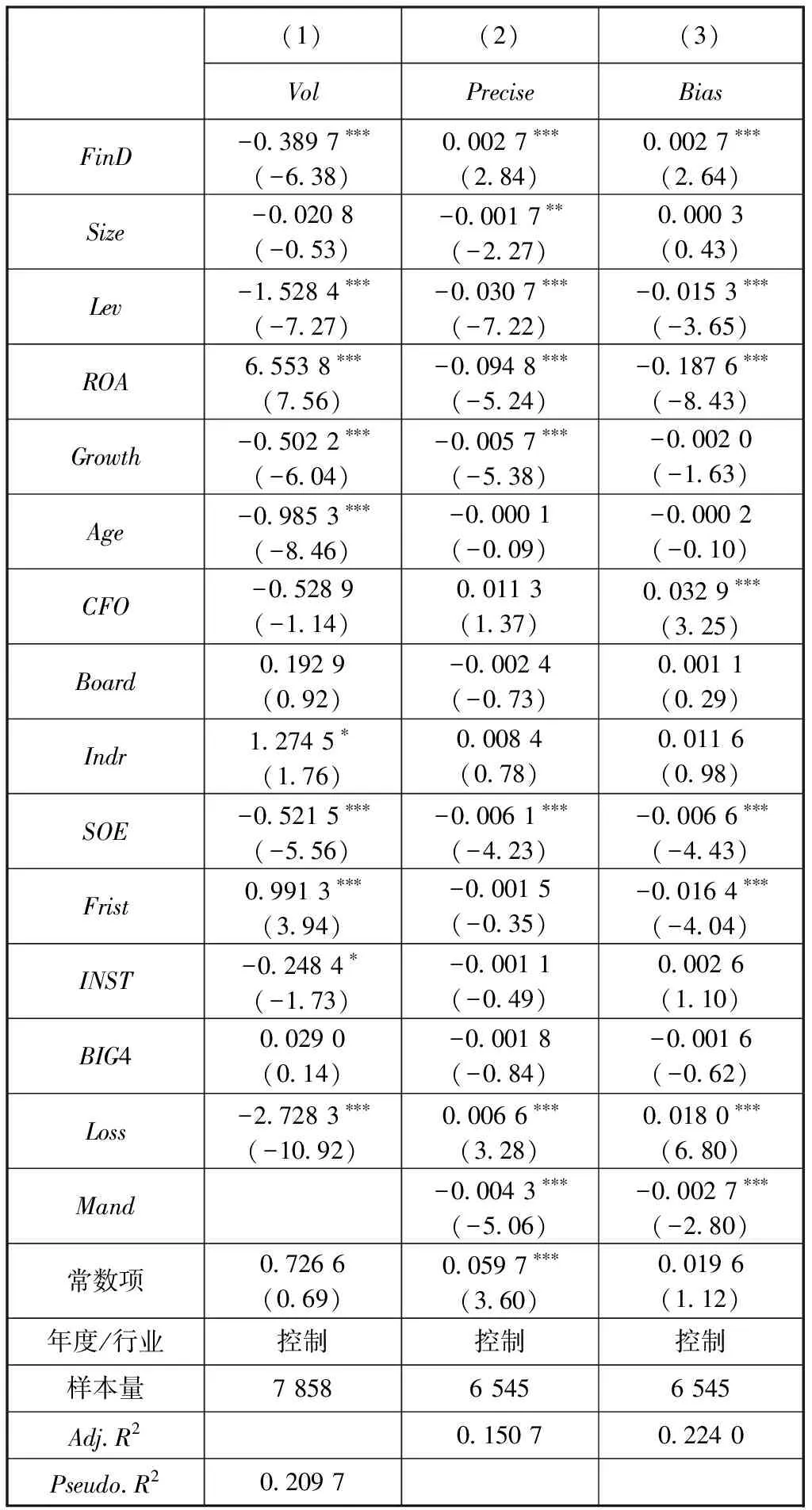

本文采用倾向得分匹配法控制可能存在不可观测因素引起的内生性问题。以企业金融化年度行业均值进行分组,设置虚拟变量FinD,高于年度行业均值样本为企业金融化较高组(处理组),FinD赋值为1,其他样本属于企业金融化较低组(控制组),FinD赋值为0。选取企业规模(Size)、成立年限(Age)、总资产收益率(ROA)、资产负债率(Lev)、董事会规模(Board)、现金净流量(CFO)、独立董事比例(Indr)、企业成长性(Growth)和产权性质(SOE)等变量为匹配协变量,采用1∶1近邻匹配(卡尺范围0.05)。将匹配后的样本再次进行回归,表11报告了检验结果。结果显示,FinD对Vol的回归系数在1%的水平上显著为负,对Precise、Bias的回归系数均在1%的水平上显著为正。采用倾向得分匹配法缓解内生性问题后,本文研究结论依然成立。

表11 倾向得分匹配法(PSM)

五、影响机制检验

依据前文的理论分析,企业金融化利润追逐动机通过加剧企业业绩波动、降低会计稳健性、以及增加双重代理成本等,进而降低企业业绩预告质量。借鉴温忠麟等(2004)[39]的研究,设置中介效应模型(4)~模型(6),逐步进行分析。模型(4)检验结果已经在基准回归中证实,并列示于表5。以下继续采用模型(5)检验Fin对中介变量MV的回归系数α1,若α1显著则进行最后一步;最后一步采用模型(6)检验Fin的回归系数γ1和MV的回归系数γ2,若γ2显著但γ1不显著,存在完全中介效应;γ1与γ2均显著,存在部分中介效应。

MFi,t=β0+β1Fini,t+β2Controlsi,t+∑Industry

+∑Year+εi,t

(4)

MVi,t=α0+α1Fini,t+α2Controlsi,t+∑Industry

+∑Year+εi,t

(5)

MFi,t=γ0+γ1Fini,t+γ2MVi,t+γ3Controlsi,t

+∑Industry+∑Year+εi,t

(6)

MF为被解释变量,分别为模型(1)~模型(3)中的Vol、Precise和Bias;MV为中介变量,分别为企业业绩波动(StdRoa)、会计稳健性(Cscore)、第一类代理成本(AC1)和第二类代理成本(AC2)。

(一)企业业绩波动中介路径

参考张瑞君和李小荣(2012)[40]的研究,本文采用前后3年期总资产收益率的标准差衡量企业业绩波动(StdRoa)。检验结果见表12。列(1)、列(2)中,Fin对StdRoa的回归系数均在1%的水平上显著为正,表明企业金融化程度越高,企业业绩波动越大。列(3)中,StdRoa的回归系数在1%的水平上显著为负,说明企业业绩波动越大,企业披露业绩预告的积极性越低;Fin的回归系数同时在1%的水平上显著为负,说明企业金融化利润追逐动机通过加剧企业业绩波动,进而降低了业绩预告积极性。列(4)、列(5)中,StdRoa的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明企业业绩波动越大,业绩预告的精确度和准确度越低;Fin的回归系数同时均在1%的水平上显著为正,说明企业金融化利润追逐动机通过加剧企业业绩波动,进而降低了业绩预告的精确度和准确度。

表12 企业业绩波动中介路径

(二)会计稳健性中介路径

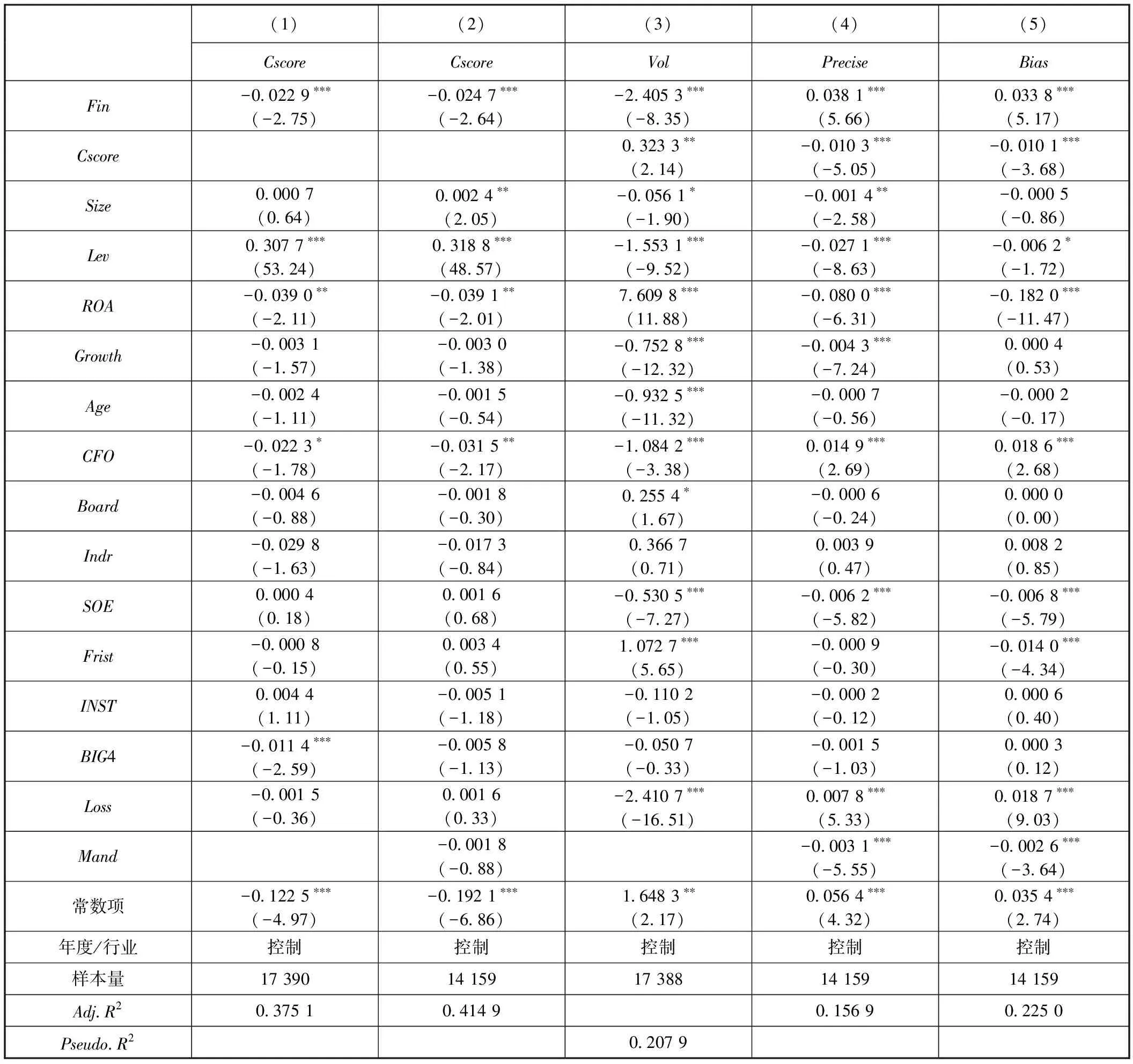

本文采用Khan和Watts(2009)[41]的模型计算会计稳健性(Cscore),Cscore指数越大,会计稳健性越高。检验结果见表13。列(1)、列(2)中,Fin对Cscore的回归系数均在1%的水平上显著为负,说明企业金融化程度越高,会计稳健性越低。列(3)中,Cscore的回归系数在5%的水平上显著为正,说明会计稳健性越高,企业披露业绩预告的积极性越高;Fin的回归系数同时在1%的水平上显著为负,说明企业金融化利润追逐动机通过降低会计稳健性,进而降低了业绩预告积极性。列(4)、列(5)中,Cscore的回归系数均在1%的水平上显著为负,说明会计稳健性越高,业绩预告的精确度和准确度越高;Fin的回归系数同时均在1%的水平上显著为正,说明企业金融化利润追逐动机通过降低会计稳健性,进而降低了业绩预告的精确度和准确度。

表13 会计稳健性中介路径

(三)双重代理成本中介路径

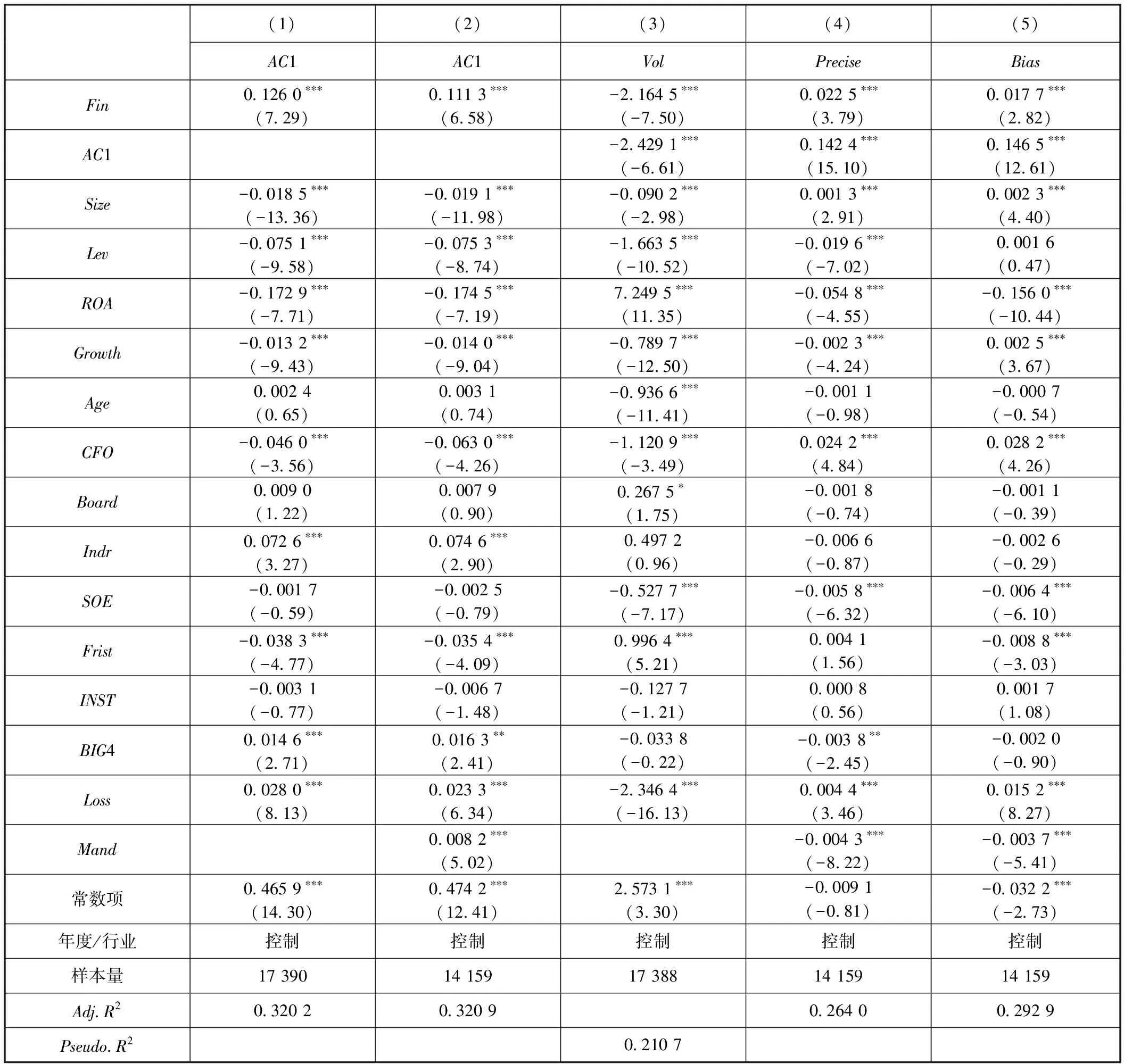

借鉴杨德明等(2009)[42]的研究,本文采用管理费用率(管理费用/营业收入)衡量第一类代理成本(AC1),采用其他应收款占期末总资产比重衡量第二类代理成本(AC2)。第一类代理成本中介路径检验结果见表14。列(1)、列(2)中,Fin对AC1的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明企业金融化程度越高,第一类代理成本越高。列(3)中,AC1的回归系数在1%的水平上显著为负,说明第一类代理成本越高,企业披露业绩预告的积极性越低;Fin的回归系数同时在1%的水平上显著为负,说明企业金融化利润追逐动机通过增加第一类代理成本,进而降低了业绩预告积极性。列(4)、列(5)中,AC1的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明第一类代理成本越高,业绩预告的精确度和准确度越低;Fin的回归系数同时均在1%的水平上显著为正,说明企业金融化利润追逐动机通过增加公司第一类代理成本,从而降低了业绩预告的精确度和准确度。

表14 第一类代理成本中介路径

第二类代理成本中介路径检验结果见表15。列(1)、列(2)中,Fin对AC2的回归系数均在5%的水平上显著为正,说明企业金融化程度越高,第二类代理成本越高。列(3)中,AC2的回归系数在1%的水平上显著为负,说明第二类代理成本越高,企业披露业绩预告的积极性越低;Fin的回归系数同时在1%的水平上显著为负,说明企业金融化利润追逐动机通过增加第二类代理成本,从而降低了业绩预告积极性。列(4)、列(5)中,AC2的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明第二类代理成本越高,业绩预告的精确度和准确度越低;Fin的回归系数同时均在1%的水平上显著为负,说明企业金融化利润追逐动机通过增加公司第二类代理成本,从而降低了业绩预告的精确度和准确度。

表15 第二类代理成本中介路径

六、进一步分析

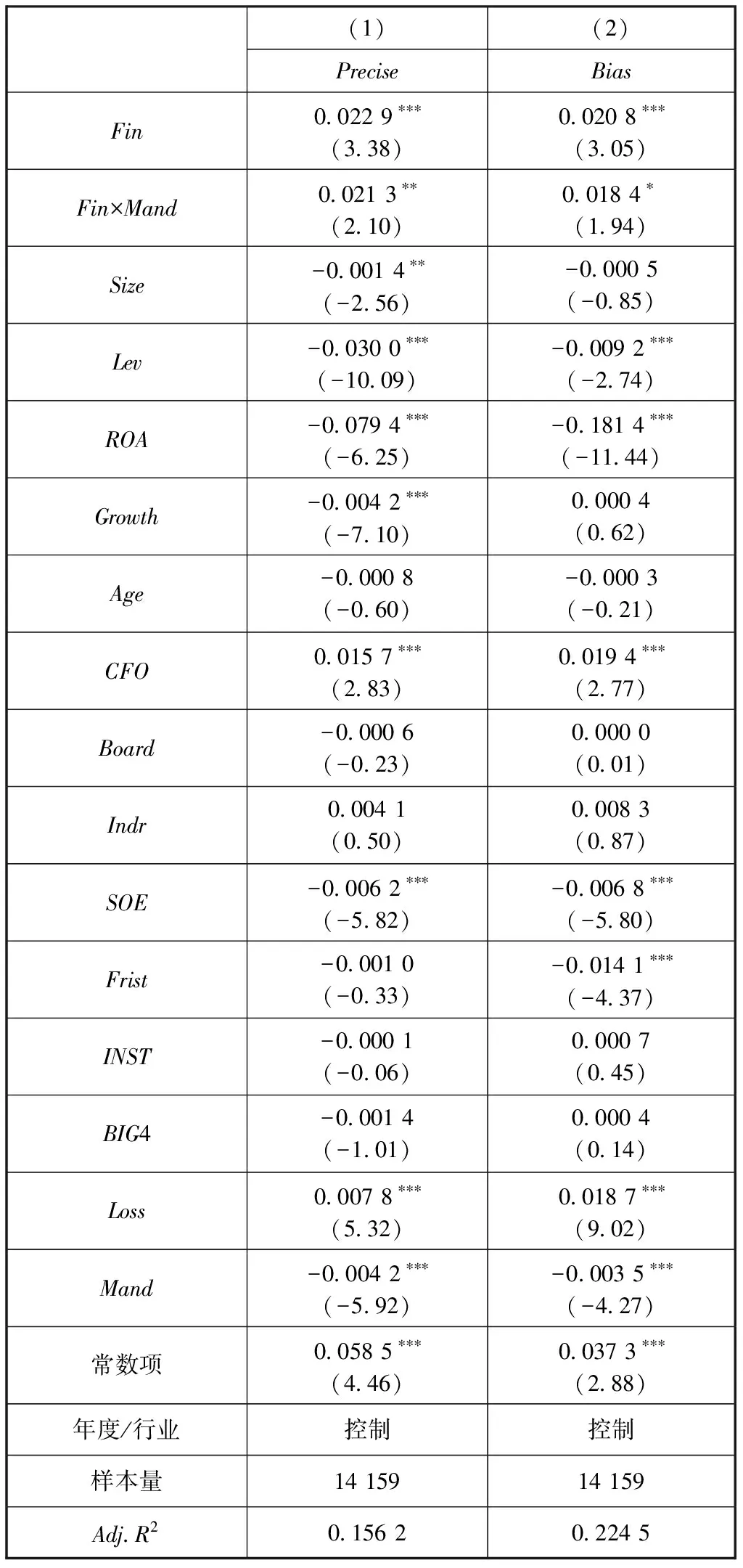

前文的检验结果证实企业金融化利润追逐动机降低了业绩预告质量。由于我国证监会要求业绩大幅度变动或亏损的公司必须披露业绩预告,否则,可以自行选择披露。精确度和准确度较高的业绩预告信息能够为投资者提供更加有用的决策信息,提高信息透明度,降低投资者信息风险。当企业业绩预告属自愿披露时,管理层和大股东会选择自身利益最大化的披露策略。罗炜和朱春艳(2010)[43]认为,代理成本越高,管理层会倾向于隐瞒或减少自愿性信息披露。因此,基于利润追逐动机的企业金融化,管理层和大股东为掩盖他们的机会主义行为等负面信息,会通过减少自愿性业绩预告披露,以掩盖负面信息。当业绩预告属强制披露时,公司没有披露选择权,此时,公司会倾向利用精确度和准确度更低的模糊性披露以降低业绩预告信息决策有用性。若检验结果成立,将会进一步证实企业金融化利润追逐动机降低业绩预告质量这一研究结论。

表16报告了检验结果。列(1)、列(2)中,Fin×Mand对Precise、Bias的回归系数均显著为正,另外,Fin对Precise、Bias的回归系数仍均显著为正,这说明在被强制披露业绩预告信息企业中,企业金融化利润追逐动机对业绩预告精确度和准确度的降低显著高于自愿披露业绩预告信息的企业,进一步证实了企业金融化利润追逐动机降低业绩预告质量的研究结论。

表16 业绩预告披露属性的影响

七、研究结论与展望

(一)研究结论

近年来,在金融投资超额收益的诱惑下,日趋明显的企业金融化利润追逐动机对企业业绩预告质量的影响也日趋明显,本文通过实证检验企业金融化利润追逐动机与业绩预告质量二者之间的关联,得出以下主要研究结论。

第一,企业金融化利润追逐动机负向影响企业业绩预告质量。实证检验证实:企业金融化利润追逐动机降低企业业绩预告质量,即企业金融化程度越高,企业披露业绩预告的积极性、精确度和准确度越低。在金融投资超额收益的诱惑下,企业配置金融资产成为其获取收益的重要途径,也成为管理层和大股东的自利工具,阻碍了维系企业长远发展的实业投资,增加了经营风险和财务风险,恶化了代理冲突,由此诱发管理层选择减少业绩预告披露或采用精确度和准确度较低的模糊性披露以掩盖公司负面信息。

第二,企业金融化利润追逐动机影响业绩预告质量主要是通过增加企业业绩波动、降低会计稳健性和导致双重代理成本实现的。企业金融化利润追逐动机主要通过增加企业业绩波动、降低会计稳健性和增加双重代理成本进而降低业绩预告质量。业绩波动反映公司存在经营风险,对外传递出消极信号,且业绩波动也增加了管理层盈余预测的难度。会计稳健性有助于缩小盈余波动范围,提升会计信息披露质量。第一类代理成本和第二类代理成本分别表现为管理层和大股东的机会主义行为,高质量的信息披露能够降低管理层、大股东与利益相关者的代理冲突。因此,基于利润追逐动机的企业金融化加剧企业业绩波动、降低会计稳健性、增加双重代理成本,客观上盈余预测难度增加,且管理层和大股东有主观意愿通过降低业绩预告质量“隐藏”负面信息,以使自身利益最大化。

第三,企业金融化利润追逐动机对业绩预告影响的精确度和准确度在是否被强制披露业绩预告信息企业中存在差异。在被强制披露业绩预告信息企业中,企业金融化利润追逐动机对业绩预告精确度和准确度的降低显著高于自愿披露业绩预告信息的企业。管理层在业绩预告披露方面具有较高的选择空间,会选择自身利益最大化的披露策略。企业为掩盖其金融化利润追逐动机带来的负面信息,会优先考虑减少业绩预告披露,当业绩预告属强制披露时,公司没有披露选择权,公司会利用精确度和准确度更低的模糊性披露来降低业绩预告信息的决策有用性。

(二)管理启示

上述研究结论,赋予我们如下主要管理启示。

第一,企业配置金融资产应遵循服务于主业发展的根本要求,适度配置金融资产。企业适度配置金融资产能够提高资产流动性,增强资本运营能力,促进主业发展。但基于利润追逐动机的企业金融化对实业投资存在显著的“挤出效应”,导致企业业绩波动加剧,代理冲突恶化,经营风险和财务风险增加,不利于企业长远发展,同时也会增加宏观经济运行风险。企业应聚焦于主业发展,并结合自身情况,以服务于主业发展为根本要求,合理配置金融资产,利用金融投资的“蓄水池”效应对实体经济发挥反哺作用。

第二,企业应强化内部治理机制。基于利润追逐动机的企业金融化背后存在严重的管理层和大股东的机会主义行为,损害了中小投资者利益。公司应健全内部控制体系,加强董事、监事的监督力度,约束管理层和大股东的机会主义行为。设置科学、合理的信息披露监督机制,提升企业业绩预告等信息披露质量,增强信息披露的决策有用性。从内部治理机制上缓解企业金融化利润追逐动机的负面影响,推动上市公司高质量发展,保护中小投资者利益。

第三,证券监管部门应规范业绩预告信息披露制度。企业金融化利润追逐动机增加了企业的信息不对称和代理冲突。企业业绩预告所发布的前瞻性信息,能够对投资者起到及时警示作用,减少投资者信息风险,降低信息不对称。但我国业绩预告披露的自由度较高,影响了业绩预告在企业金融化方面的风险警示作用。证券监管部门应进一步规范业绩预告信息披露制度,强化企业金融投资收益在业绩预告中的披露,充分发挥业绩预告披露对企业金融投资的风险警示作用。对于企业盈余预测范围较为模糊、预测盈余与实际盈余偏差较大的企业应予以关注,提升上市公司信息透明度,维护资本市场稳定发展,保护投资者相关权益。

(三)局限与展望

本文初步探讨了企业金融化利润追逐动机对业绩预告质量的影响,接下来有必要进一步深入研究以下相关课题。其一,本文重点从业绩预告的积极性、精确度和准确度三个纬度衡量业绩预告质量。企业业绩预告中会对业绩变动原因进行文字说明,未来可以利用文本信息挖掘,采用“业绩变动原因”中的会计术语使用频率和定量信息比重分别衡量业绩预告复杂度和业绩预告详细度。企业金融化利润追逐动机是否也会影响业绩预告的复杂度和详细度有待进一步探讨。其二,在中国现有业绩预告制度下,企业业绩预告披露本身存在较高的自由裁量空间,企业利用业绩预告掩盖负面信息的可操作性较强。企业是否还存在操纵其他信息披露方式掩盖金融化利润追逐动机的负面信息,值得进一步探讨。其三,本文研究证实企业金融化利润追逐动机降低了企业业绩预告质量,但对于缓解企业金融化利润追逐动机降低企业业绩预告质量的治理机制尚未探讨。对于企业金融化利润追逐动机降低业绩预告质量的治理机制挖掘,成为后续研究的一个方向。