机会均等与共同富裕*

——基于居民收入机会不平等及其变化趋势的探讨

杨修娜 史新杰 李 实

一、引言

“持续增进民生福祉,扎实推动共同富裕”是我国“十四五”时期经济社会发展的主要目标和重大任务之一。党的二十大报告提到: “中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是一个长期的历史过程。”“人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”是我国2035 年发展的总体目标之一。而要实现共同富裕,居民收入的不断提高和收入分配的不断改善是一条重要路径。改革开放以来,我国在经济增长和居民收入提高方面交出了令人满意的答卷,但在收入分配方面却没有取得各界一致认同的绩效。进一步优化收入分配体制、机制,降低收入不平等程度,对我国实现共同富裕具有重要的战略意义。

关于收入不平等,经济学家和社会学家都已经做了大量研究,其中关于我国的收入不平等程度及其变化趋势的文献亦有很多。多数认为我国的收入不平等程度在2008年达到最高值,而后有所下降或在高位徘徊。根据国家统计局公布的数据,衡量收入差距的基尼系数从2003 年的0.48 上升到2008 年的0.49,之后下降到2015 年的0.462,此后一直在高位徘徊,2019 年为0.465。收入不平等受许多因素的影响,比如城乡间的差距、教育与财产不平等、政府的转移支付和税收政策等。本文拟从另一个视角——“机会不平等”来分析影响收入不平等的因素及其对实现共同富裕目标的重要意义。

与受关注较早且被广泛研究的收入不平等相比,机会不平等在近些年才进入研究者的视野。经济学框架下机会不平等的研究始于Roemer (1998)。其基本观点是,影响收入不平等的因素可分为两类,一是个人通过努力、选择可以改变或掌控的因素,二是个人无法改变或掌控的外界环境因素或机会。对于第一类因素导致的收入不平等,个人是需要承担责任的;而对于第二类因素导致的收入不平等,个人是不应该承担责任的。这就带来一个问题: 我们观察到的收入不平等,有多大程度源于“环境或机会”,又有多大程度源于“努力或选择”? 对该问题的回答,有非常深远的政策含义: 如果有相当大程度的收入不平等源于“外界环境或机会不平等”,那么政府进行一定程度的政策干预就很必要,反之则反。

本文使用2002 年、2013 年、2018 年共三个年份的中国居民收入调查(CHIP) 数据,研究了2002—2018 年我国居民收入机会不平等的变化趋势。与现有文献相比,本文主要有如下三点贡献。第一,本文关注的年份跨度比大部分现有文献更长且更新,涵盖了我国经济增速相对较快的时期(2002—2013 年) 以及增速相对较慢的时期(2013—2018 年),这也是教育普及率相对较低和较高的两个时期,以及对人群空间流动的限制较大和限制逐渐放松的两个时期。第二,2002 年、2013 年、2018 年这三年CHIP 数据都有丰富的变量信息,使得本文可以在分析时纳入更多反映环境因素的关键变量。第三,本文不仅分析了全国的机会不平等,而且比较了出生时拥有农村和城镇户籍的居民分别面临的机会不平等程度有何差异。与此同时,还分析了随着年龄的增长每个出生组机会不平等程度的变化趋势,在每个时间点不同出生组面临的机会不平等差异以及该差异随时间变化的趋势。

本文发现,相比于其他国家,我国居民因机会不同而导致的收入不平等程度处于中低水平。在数据涉及的近二十年里,我国居民的机会不平等水平大体呈现逐渐下降的趋势,在2013 年以后尤其明显。另外,在这期间导致机会不平等的主要因素也有所变化。2002 年时地区(东、中、西)、出生时的户口类型、父母的职业是引起机会不平等的主要因素。但到2018 年,区域、出生时的户口类型、父母职业的影响程度有所下降,而父母受教育水平的影响程度有所上升。性别、年龄这两个个体特征的影响也逐渐增大。

以出生时户籍划分来看,本文发现出生时拥有农村户籍的人群内部存在的机会不平等程度相对较高,高于出生时拥有城市户籍的居民。另外,对于出生于不同年份的人群来说,随着年龄的增长,他们各自内部存在的机会不平等程度基本呈现下降趋势。不过,不同出生年代人群面临的机会不平等程度的下降并不是导致我国整体机会不平等程度下降的最重要原因。我国居民整体机会不平等程度的下降,主要源于近些年导致机会不平等程度的环境因素发生了一些变化。

二、文献综述

近些年涌现出了很多研究机会不平等的文献①比如Roemer 和Trannoy (2015),Ramos 和Van de gaer (2016),Ferreira 和Peragine (2016)。,一个主要原因是相对于其他测度方法,机会不平等的估算有一定的优越性②详见Björklund 和Jäntti (2020),该文章比较了研究机会不平等的方法和与之相关的研究代际流动的其他方法。,比如,可以用多个变量来刻画一个人的出生背景对之后个人的长期影响,同时可以采用多个衡量不平等的指标(比如基尼系数、MLD 指数、泰尔指数)。当然,机会不平等的估算有一定的局限性,比如受数据可得性影响很难将所有的环境因素都纳入回归方程,因此得到的机会不平等程度往往可能低于真实情况,或者说可以作为真实机会不平等程度的下限。

关于“有多大程度的不平等源于机会差异,又有多大程度的不平等源于个人努力”这个问题,其答案会由于在研究过程中对如下几个细节的选择不同而不同。首先,国家、人群,以及研究时期的选择。其次,研究设计的选择,包括: 第一,因变量的选取。在研究机会不平等的现有文献中,有的关注收入,有的关注受教育年限和健康③比如Tran noy 等(2010)。等,而在研究收入的机会不平等的文献中,有的关注“个人挣得收入”,有的关注“户人均可支配收入”。本文关注的是个人挣得收入。第二,方法的选择。第一种方法是根据不同的变量将样本分为若干个子样本,然后分解不平等指数;第二种方法基于回归方程,使用得相对普遍,本文也采用该方法。三是关于自变量的选择,不同文章也有所不同。上述基于回归方程的机会不平等的研究方法常被批评的一个不足之处是,它将回归方程中控制过各个环境因素之后剩下的不可观测的部分视为“努力”。如果回归方程中没有放入足够多的环境变量,就会低估机会不平等的程度(Peragine,2004;Zhou 和Zhao,2019;史新杰等,2022)。这意味着,使用这种方法时,包含足够多的关于环境因素的变量是非常重要的,放入的衡量环境因素的变量和界定方式不同,所得结果也会有所差异。最后,在计算过程中关于衡量不平等程度的不同指数的选择。比如,使用基尼系数得出的“由于机会不平等而导致的收入不平等”占“整体收入不平等”的相对比重往往高于使用泰尔指数和MLD 指数所得出的结果。

Bourguignon 等(2007) 是一篇发表较早且被引频次很高的、关于量化机会不平等程度的实证文章。该文研究了1996 年26—60 岁的巴西城镇居民的收入与他们的种族、出生地区、父母的受教育水平等环境因素的关系。结论显示,若用泰尔指数来衡量不平等程度,约10%—37%的收入不平等源于环境因素;其中父母受教育水平的影响要大于种族或出生地等其他因素。类似地,Ferreira 和Gignoux (2011) 将研究对象扩展到了六个拉丁美洲国家,发现这些国家约四分之一到一半的收入不平等源于机会不平等。

Brunori 等(2013) 以及Roemer 和Trannoy (2015) 比较了不同国家的机会不平等程度。他们发现,在高收入国家里,北欧国家的机会不平等程度最低,爱尔兰、西班牙、英国和美国的机会不平等程度最高。就全世界而言,机会不平等程度较高的主要是发展中国家和地区,比如巴西、危地马拉(拉丁美洲国家)、巴拿马、南非等。从国际比较的结果来看,基本上可以得出“收入不平等程度较高的国家其机会不平等程度也较高,二者高度正相关”(Roemer 和Trannoy,2015,293 页) 的结论。遗憾的是,这两篇关于机会不平等国际比较的文章都没有提到中国。

关于中国的机会不平等,早期文献关注的是教育层面的机会差异。比如,梁晨等(2012) 通过对北京大学和苏州大学学生社会来源的研究发现,高等教育开始多样化,社会较低阶层子女所占比重有上升趋势。李春玲(2014) 进一步对“80 后”人群的教育经历及其机会不平等状况进行深入探讨,认为尽管教育机会明显增加,但城乡教育差距加大、优质教育资源分配不均等问题依旧存在。刘精明(2008) 和吴愈晓(2013) 刻画了中国居民的教育机会不平等及其演变,也强调了教育机会不平等问题依旧存在。现有文献关注的另一个结果维度是收入层面的机会差异,比如Zhang 和Eriksson (2010)。基于中国健康与营养调查数据(CHNS),该文利用涵盖9 个省份、时间跨度为1989—2006年、包含1 287 个样本的非平衡面板数据,使用参数回归的方法估计了我国的机会不平等程度;使用到的环境变量包括父母的背景(受教育水平、就业和收入情况),自身的性别、年龄、出生地等信息;使用基尼系数作为衡量收入不平等程度的指标。该文发现从1989 年到2006 年我国的机会不平等程度在逐渐升高,机会不平等占整体收入不平等程度的相对比重从1989 年的46%上升到2006 年的63%。在众多环境因素中,影响最大的两个是父母的收入和父母的就业情况,而父母受教育水平的影响则比较小。在这段时间,随着时间的推移,收入不平等程度在逐渐提高,机会不平等程度也在提高。不过该文有以下三个局限: 第一,使用的数据存在一定程度的样本偏差,88%的样本都为城镇居民,67%的样本在国有企业工作。而根据世界银行WDI 数据库公布的数据,在这段时间我国的城镇化率从26%上升到45%,依旧处于较低水平。第二,所使用数据的代表性有限。在CHNS 数据里,只包含那些和子女同住在一起的父母的信息,没包含未和子女住在一起的父母的信息,意味着该文回归中使用的信息并不完整。第三,该文在使用基尼系数来测算机会不平等时,没有纠正路径依赖(path-dependency) 带来的偏差(Foster 和Shneyeroy,2000)。

一个相对较新的研究是Zhou 和Zhao (2019)。该文同样基于CHNS 数据,利用其中的4 000 个样本,时间跨度为1993—2011 年。与Zhang 和Eriksson (2010) 类似,他们也仅利用和父母同住在一起的样本、使用参数回归方法、利用基尼系数作为衡量不平等程度的指标,也没有调整因路径依赖带来的偏差。不过,与Zhang 和Eriksson (2010) 不同的是,他们仅关注男性样本且使用了三个环境变量: 居住地、母亲的户口类型、父亲的收入。他们估算出的我国机会不平等的实际水平以及其占整体收入不平等程度的相对比重都低于Zhang 和Eriksson (2010) 的结果,而且在2006 年之前也表现出上升趋势。但是,2006—2011 年机会不平等的程度呈现下降趋势,机会不平等占整体收入不平等的比重从1993 年的15%上升到2006 年的21%,之后又下降到2011 年的9%。

总而言之,不同文章使用的方法不同、衡量不平等程度的指标不同、数据来源不同、涵盖的年份不同、关注的区域不同(农村/城镇/全国),所得出的结论也不尽相同。①因篇幅所限,本文省略了研究我国居民收入机会不平等的文献比较,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”栏目下载。比如,李莹和吕光明(2016) 使用2007 年CHIP 数据中的城镇样本分析得出机会不平等的相对水平超过1/3。而李莹和吕光明(2018) 使用另一个衡量不平等程度的指数分析发现机会不平等的相对水平为23%。而且不少文献使用的是中国综合社会调查数据(CGSS),比如史新杰等(2018)、李莹等(2019)、龚锋等(2017),这些文献认为在2008—2015 年间,我国机会不平等的相对水平在35%—46%。但基于CHNS 数据的研究(比如陈东和黄旭锋,2015) 发现在1989—2009 年间,我国机会不平等程度的相对平均水平为55%,并且在这段时间没有明显的变化趋势。

此外,有的文献还比较了不同年龄组的机会不平等。比如,李莹和吕光明(2018)发现从18 岁到60 岁不同年龄组对应的机会不平等相对水平呈现倒U 形;史新杰等(2018) 发现从20 岁到60 岁不同年龄组对应的机会不平等相对水平呈现上升趋势。还有的文献比较了出生于不同年代的人群面临的机会不平等程度。比如,李莹和吕光明(2019) 发现出生于20 世纪80 年代之后的人群面临的机会不平等程度相对低于出生于80年代之前的人;龚锋等(2017) 则发现出生年代不同的人面临的机会不平等程度之间没有明显的变化趋势。

在“哪些因素对机会不平等程度的影响相对较大?”这个问题上,现有文献的观点存在一些相同之处。比如,李莹和吕光明(2016)、史新杰等(2018)、李莹和吕光明(2019) 都发现,地区、户口类型、性别、父亲的背景(教育和职业) 对机会不平等的贡献相对较大。Golley 和Kong (2016) 关注的不是收入层面而是教育层面的机会不平等,该文利用中国家庭追踪调查(CFPS) 数据库,分析发现户口类型是导致教育机会不平等的最重要因素。

三、方法和数据

机会不平等理论分析框架中,一个人的收入受两方面因素的影响: 一是个人可以控制和改变的因素,比如勤奋和努力程度,能够影响个人的学习成绩、受教育水平等,简称“努力”;二是个人无法控制和改变的因素,比如出生地、性别、父母的背景,简称“环境”。其中,由努力程度不同导致的不平等取决于个人的选择;而由环境因素导致的不平等称为“机会不平等”,需要政府予以政策干预或调整。在此理论框架下,参考Ferreira 和Gignoux (2011) 以及Bourguignon 等(2007),本文采用参数—事前法(parametric ex-ante approach)。

假设一个人的收入取决于一系列个人无法控制的环境因素C和努力因素E,即:

其中,努力又取决于环境和其他不可观测的因素,式(1) 可以被写为:

若采用参数方法进行估计,式(2) 可以写为:

其中,

在这里,β和γ分别代表环境、努力对收入的影响系数;δ代表环境对努力的影响系数。将式(3) 与式(4) 合并,可以得出:

或者简写为:

式(6) 可以采用OLS 进行直接估计。其中,ρ衡量了环境对收入的直接影响与环境通过影响努力进而对收入的间接影响之和。基于此方程,估算出的每个样本的收入预测值可以被视为由环境因素带来的收入,真实收入Y与收入的预测值之间的差值可以视为由努力带来的收入。

现在,将收入不平等分解为两个部分,一是源于努力的不平等,二是源于环境的不平等。I(Y)代表整体的收入不平等,I(Yc)代表源于环境的收入不平等,I(Ye)代表源于努力程度的收入不平等,那么:

上述方法无法将环境影响收入的总效应分解为直接效应和间接效应两个部分,因此我们借鉴Bourguignon (2007) 的间接法,进一步分解出直接效应和间接效应的程度。首先,我们构造一个反事实收入,即对于所有样本,环境变量都取均值:

基于真实收入分布的不平等程度与基于式(8) 的反事实收入分布的不平等程度之差,即为环境因素影响收入不平等的总效应。假设用I代表基于收入分布的不平等指数,那么,机会不平等总效应的绝对水平为I(Y)-I();机会不平等总效应的相对水平为

为计算出直接效应,需要构造另外一个反事实收入,如式(9) 所示:

本文除了分析机会不平等的总效应、直接效应和间接效应,还进一步利用Shapley 方法(Shorrocks,2013;Wan,2004) 分解出每一个具体的环境因素对机会不平等的贡献。与其他分解方法相比,Shapley 方法具有路径独立性(path independency) 的优点,各环境因素对收入不平等的贡献之和等于整体环境因素对收入不平等的贡献,即整体的机会不平等。在接下来的分析中,本文主要汇报基于MLD 指数的结果。①采用MLD 指数可以规避不平等指标的不可分解性以及机会不平等测度结果的路径依赖性,因此研究收入机会不平等的现有文献大多采用MLD 指数。

本文使用的数据主要来源于2002 年、2013 年、2018 年三个年份CHIP 数据的农村样本、城镇样本和农民工样本。这三年数据的样本量分别为63 911 人、57 821 人和70 431人。这三年的数据涵盖的省份略有不同,为让数据有更好的可比性,在具体分析时只保留了共同涵盖的14 个省份的样本。另外,本文根据CHIP 团队提供的地区(东/中/西)×人群(城镇/农村/农民工) 两个层级的权重对样本进行了调整,所得结果具有较好的全国代表性。

在样本清理时,本文只关注年龄在26—50 岁的成年人,孩子和老年人不在分析范围内。另外,本文只保留每个家户中的户主和配偶样本,因为CHIP 数据只调查了户主和配偶的父母信息(包括受教育程度、职业等)。基于这些处理,最终得到三年的样本人数分别为12 215 人、10 167 人、7 971 人。由于本文只关注年龄在26—50 岁的户主和配偶,这意味着,2002 年的样本出生在1952—1976 年之间,他们的父母大多出生在20 世纪的30 年代、40 年代和50 年代;2013 年的样本出生在1963—1987 年之间,他们的父母大多出生在20 世纪40 年代、50 年代、60 年代;2018 年的样本出生在1968—1992 年之间,他们的父母大多出生在20 世纪50 年代、60 年代。

本文关注的因变量是个人收入,包括工资性收入、经营净收入等总额。其中,工资性收入包括各种货币补贴。在回归方程中,因变量是个人收入的对数。我国居民个人的劳动收入在2002 年还处于很低的水平,仅为27.9 元/日。之后十多年随着经济的高速增长居民的收入水平也大幅提高,在2013 年达到100.7 元/日,2018 年进一步提高到158.7 元/日。

本文采用的数据包含多种环境变量,包括性别、年龄、民族、出生时的户口类型、地区、父母的受教育水平和父母的职业,除了父母的职业其他变量的定义口径基本一致。在2013 年和2018 年的数据中,父母的职业分别有8 个子分类,分类方式和国家统计局的分类方式一致。但是,2002 年数据中的农村样本只提供了父母是从事“农业生产”还是“非农活动”的信息。因此,为了让三年的数据有更好的可比性,本文在回归时将父母的职业变量设定为三元虚拟变量,分别代表其中一方或两方从事的是农业生产还是非农活动。另外,对于2013 年和2018 年的数据,本文也呈现了将父母的职业设定为8 个子分类时所得出的结果。

有个别环境变量在这三年的数据中并不是每年都有,比如父母是否是党员(仅2002年和2018 年包含)、在兄弟姐妹中的排行(仅2013 年和2018 年包含) 和孩童时所在的地区(仅2018 年包含)。其中,“孩童时所在的地区”仅2018 年的数据中有,而“当前所在的地区”在三年的数据中都有。因此对于2018 年数据,本文分别使用“孩童时所在的地区”和“当前所在的地区”作了分析,两种情况下所得结果大体类似。考虑到近些年我国户籍政策呈逐渐放开的趋势,2018 年地域之间人口流动程度要高于2002 年和2013 年,因此本文认为对于2002 年和2013 年“当前所在的地区”是“孩童时所在的地区”的一个较好的代理变量。在后文分析中,对于2002 年和2013 年我们使用的是“当前所在的地区”,对于2018 年使用的是“孩童时所在的地区”。另外,为保持三年数据的一致性,我们没有将“父母是否是党员”、“在兄弟姐妹中的排行”纳入基准分析,但对于包含这两个变量的年份,本文将其纳入回归模型中作了稳健性分析,得出的结果与基本结果差别不大。

本文共用到五个努力变量,分别是个体的受教育年限、职业、单位所有制、是否流动和是否为党员。①变量的基本描述统计请见《经济科学》官网“附录与扩展”。

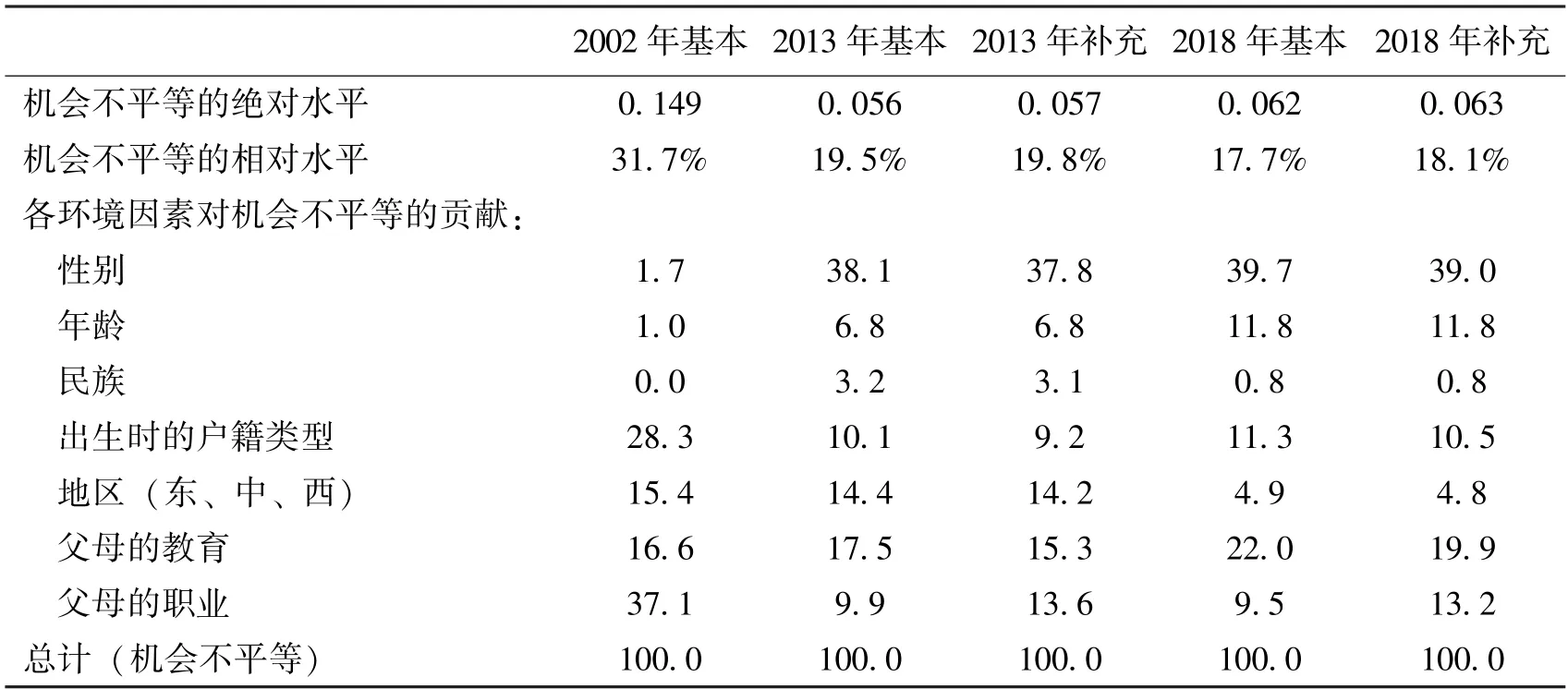

四、基本结果: 全国的机会不平等

在估算2002 年、2013 年、2018 年的收入不平等和机会不平等的绝对水平及相对水平时,本文使用的是MLD 指数。从衡量机会不平等的绝对水平看(见表1 前三行),近二十年来我国居民收入机会不平等的绝对水平呈现先下降而后略有上升的趋势,从2002年的0.149 下降到2013 年的0.056,再到2018 年的0.062。从衡量机会不平等的相对水平看,机会不平等占整体收入不平等的比重从2002 年的31.7%大幅下降到2013 年的19.5%,之后下降到2018 年的17.7%。

表1 全国层面的机会不平等和收入不平等程度——基于MLD 指数

机会不平等的绝对水平与相对水平的变化趋势有所不同,是因为我国居民整体收入不平等程度在近二十年也出现了先下降后小幅上升的趋势,与机会不平等绝对水平的变化趋势一致。二者相除,机会不平等占整体收入不平等的比重持续下降,只不过2013—2018 年的下降幅度明显小于2002—2013 年的下降幅度。需要补充说明的是,本文计算出的收入不平等程度与国家统计局官方公布的我国居民收入不平等程度①详见《中国住户调查年鉴》(2020)。有所差别,主要源于如下几点: 第一,国家统计局采用的是基尼系数,本文采用的是MLD 指数;第二,国家统计局关注的是所有年龄段的人群,本文只关注26—50 岁处于劳动年龄的人群;第三,国家统计局使用的是家户层面的“户人均可支配收入”,本文使用的是个人层面的“个人收入”,包括工资性收入或经营净收入等。

机会不平等的产生有两种途径,一是环境因素直接作用于个体收入从而导致机会不平等,比如出生时拥有城镇户籍或出生在东部地区的居民相较而言具有收入优势;二是环境因素通过影响努力间接地影响个体收入,比如,那些高学历父母的孩子从小受家庭环境的熏陶,在学习和工作中往往更加努力从而可以获得更高的收入。环境因素通过第一种途径导致的机会不平等可称为“直接效应”,第二种途径导致的机会不平等可称为“间接效应”。

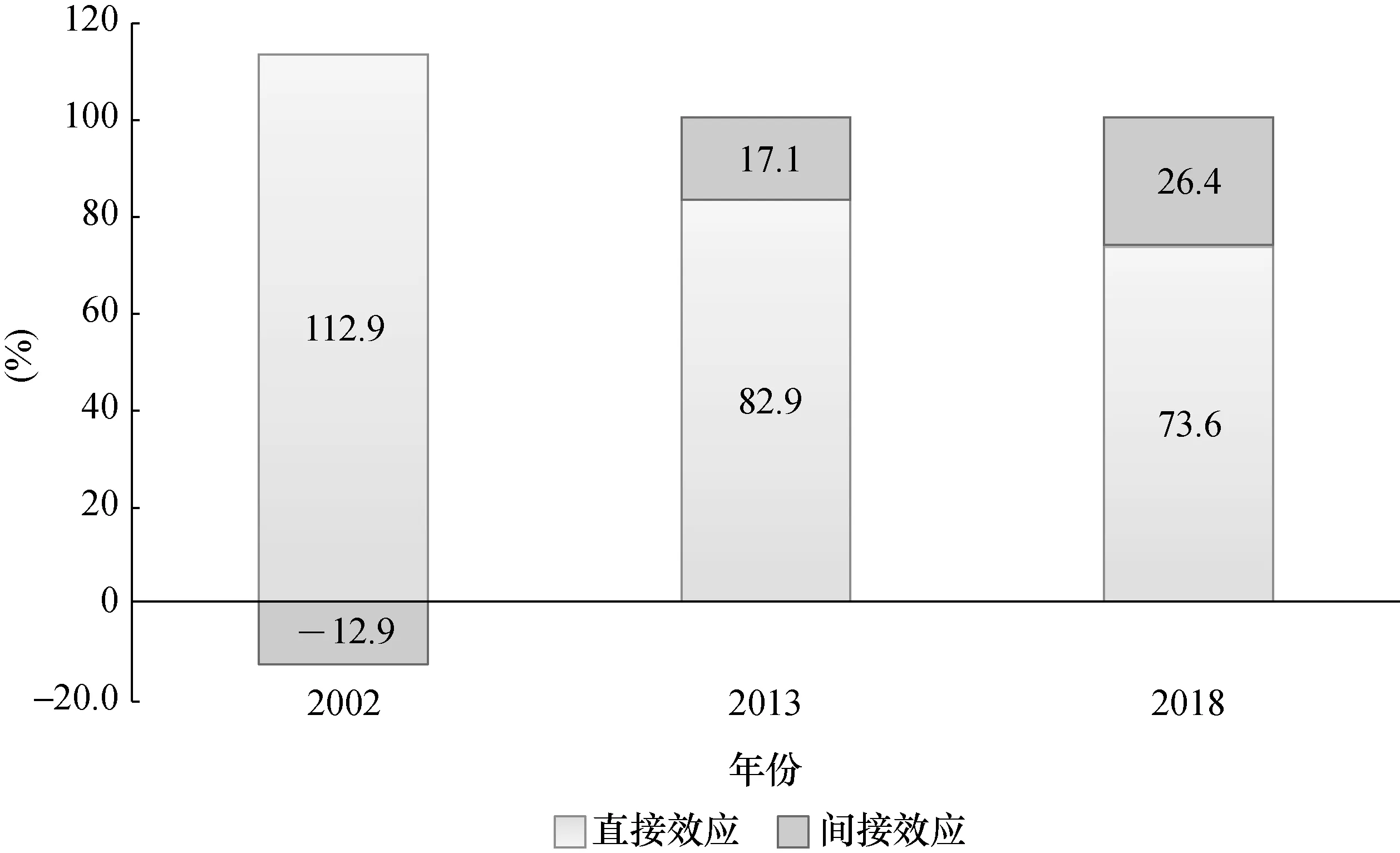

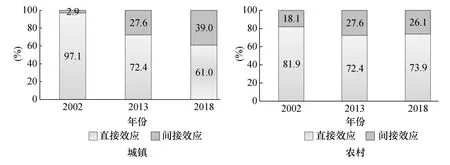

本文进一步借鉴Bourguignon 等(2007) 的方法,将环境因素对收入的影响分解为直接效应和间接效应两个部分并进行估算,所得结果详见表1 的后三行和图1。可以看出,环境因素主要通过直接效应影响机会不平等,在三年数据中,直接效应都大于间接效应。然而,随着时间的推移,直接效应逐渐下降,间接效应逐渐上升。一个有意思的发现是,2002 年时,通过努力可以缩小环境因素带来的收入差距,而到2013 年、2018 年则正好相反,收入差距在扩大且程度在加深。这意味着,20 年前那些出生于不利环境的孩子,通过自身的努力可以获得更高的收入以改变命运;而到20 年后的今天,出生于不利环境的弱势群体很难突破不利环境的约束实现更高努力进而改变命运。因此,我们需要对出生于不利环境的孩子给予适当支持,消除各种制度性障碍,为他们通过努力改变命运提供足够的平台和畅通的渠道。

图1 环境因素影响机会不平等的两种效应的相对贡献——全国

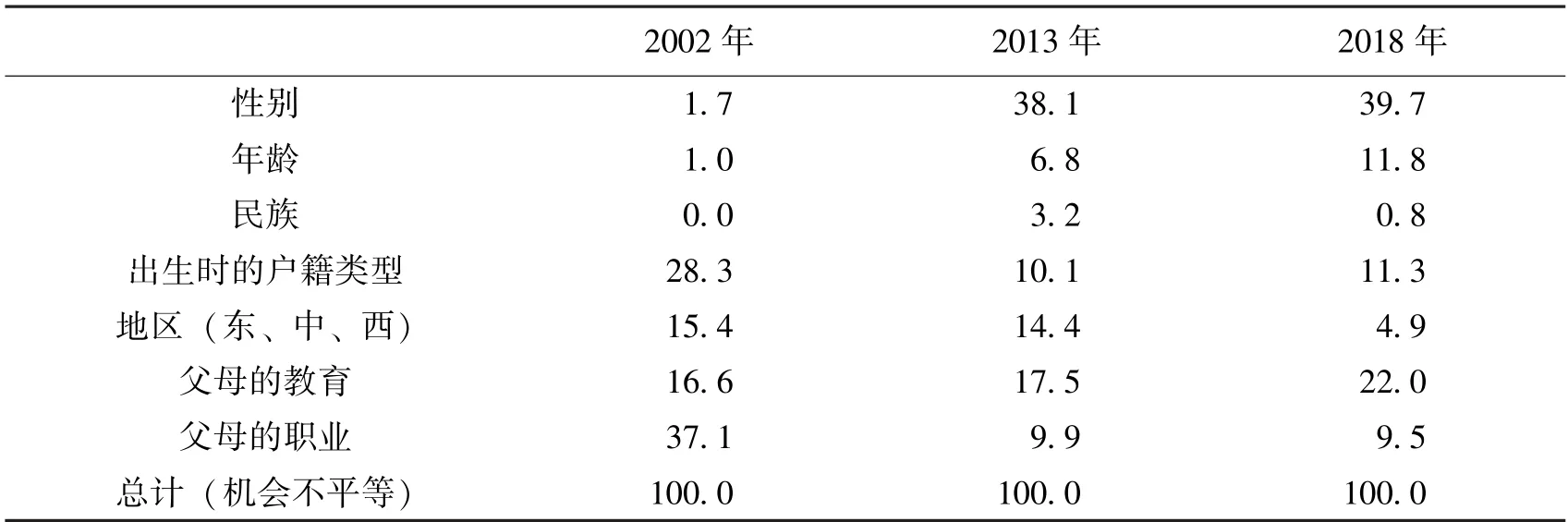

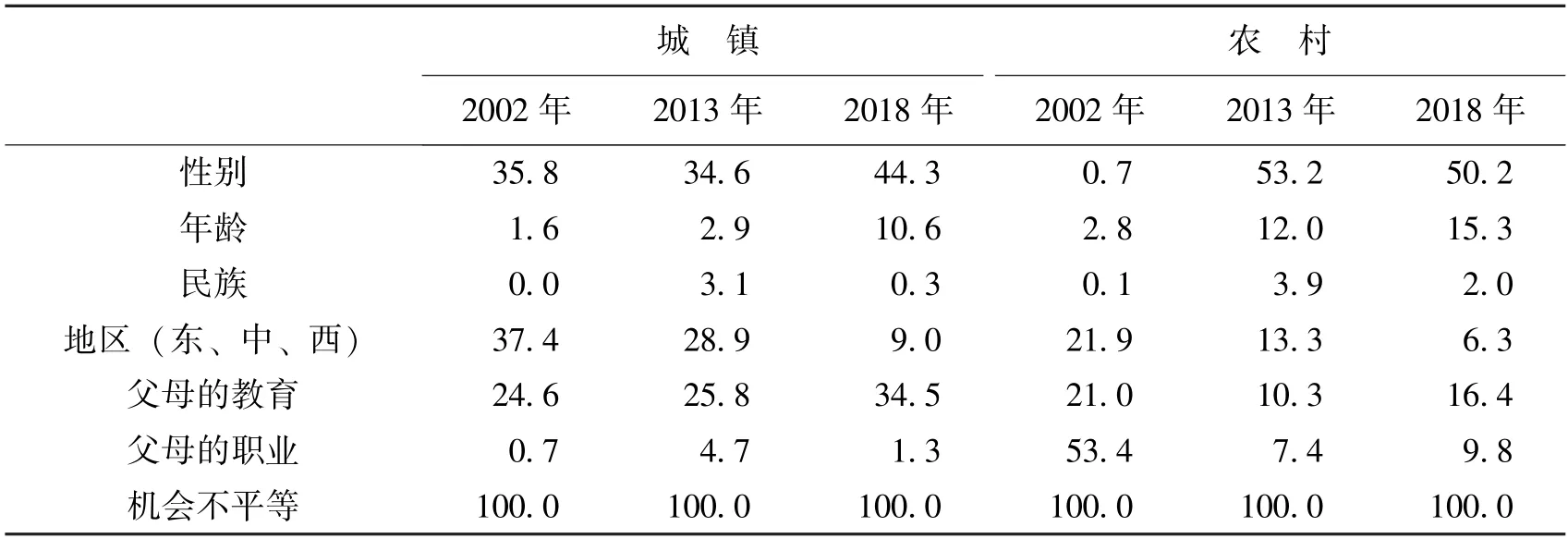

各个环境因素对机会不平等程度贡献程度的分解结果如表2 所示。①本文基于方法一即直接法估算各环境因素对机会不平等的相对贡献。近二十年,性别、年龄这两个个体特征对机会不平等的贡献逐渐提高,不同性别、年龄的人群面临的机会不平等在加剧。性别对机会不平等的贡献率从2002 年的1.7%上升到2013 的38.1%,之后小幅上升到2018 年的39.7%。与其他环境因素相比,性别对收入不平等的贡献度最高。虽然年龄对收入不平等的贡献度没有性别高,但一直呈现上升的趋势,从2002 年时的1.0%上升到2013 年、2018 年的6.8%、11.8%。

表2 各环境因素对机会不平等的相对贡献 单位:%

出生时的户籍类型对机会不平等程度的贡献有所下降,户籍制度逐渐放开是一个重要因素。现在关于我国户籍制度的研究有很多,基本都认为户籍制度对个人的成长、工作、生活影响深远,与出生时拥有农村户籍的居民相比,出生时拥有城市户籍的居民有很多优势。本文结果显示,出生时的户籍类型对机会不平等程度的贡献从2002 年的28.3%下降到2013 年、2018 年的10.1%、11.3%。这意味着,随着近些年我国户籍制度逐渐放开、人员流动受到的限制逐渐减少,出生时的户籍类型对机会不平等程度的贡献逐渐下降。需要说明的是,本文仅关注26—50 岁的劳动年龄人口,城镇户籍老人与农村户籍老人在退休后能享受到的社保待遇(比如退休金等) 相差较大,如果将老年人也纳入分析,出生时的户籍类型对机会不平等程度的贡献将会加大。

之前多数的数据源里没有“出生时的户籍类型”这一信息,因此不少现有文献使用“当前的户口类型”而不是“出生时的户口类型”作为环境变量来分析机会不平等。而CHIP 数据既包含“出生时的户口类型”也包含“当前的户口类型”,因此本文分别使用这两个变量作类似分析。结果显示,使用“当前户口类型”时估算出的机会不平等程度高于使用“出生时的户口类型”估算出的结果。主要原因在于,有不少出生时拥有农村户籍的居民后来通过不同途径获得了城市户籍(比如上学、工作、结婚、购房等),若使用“当前的户籍类型”会漏掉与后天改变户籍行为相关的机会不平等,且有些后天改变户籍的行为与个人的努力密切相关,所以使用“当前的户籍类型”估算出的机会不平等程度是有偏的。

地区因素(东、中、西) 对机会不平等程度的贡献大幅下降,人口在不同区域间流动受限减少也是重要因素。2002 年,地区因素对机会不平等的贡献高达15.4%,但随着时间的推移逐渐下降到2013 年的14.4%及2018 年的4.9%。这一下降趋势反映出,随着近些年对人口流动的限制逐渐减少,地区之间人员的流动愈加频繁,地区之间的收入差距也在缩小(Luo 等,2020a,2020b)。

父母特征尤其是教育水平对机会不平等的贡献率持续保持高位,不同家庭背景的孩子存在明显的机会不平等。具体而言,2002 年,父母受教育程度对机会不平等的贡献率为16.6%,之后上升到2013 年、2018 年的17.5%、22.0%。父母职业的贡献率在2002年高达37.1%,到2013 年、2018 年逐渐下降到9.9%、9.5%。若将二者加起来,父母特征对机会不平等程度的整体贡献虽有所下降,但在2018 年仍高达31.5%。这意味着代际传递对机会不平等具有重要影响。在父母“背景”显得越来越重要的今天,如何缓解“拼爹”的父母效应,如何扶持有能力的“寒门学子”,是需要我们认真思考的。

前文提到,在回归方程中父母的职业是一个三元虚拟变量,分别代表父母中有一方或两方从事的是农业生产或非农活动,这主要是因为2002 年的农村样本中没有关于父母职业的详细信息。然而,这种界定方式无法捕捉近些年各类非农职业间存在的差异。2013 年和2018 年的数据有关于父母职业更详细的信息(8 个子分类)。因此,针对2013年和2018 年的数据,本文将父母的职业变量重新编码为8 个子分类后作类似分析,具体结果如表3 所示。

表3 机会不平等程度以及各环境因素对机会不平等的贡献——父母的职业为8 个子分类

表3 显示,将父母的职业变量细分为更多类别后,父母的职业对收入不平等的贡献以及各环境因素整体(即机会不平等) 对收入不平等贡献的相对水平都有所提高,但提高的幅度不是很大。2013 年机会不平等的绝对水平仅上升了0.001,相对水平仅上升了0.3 个百分点,父母的职业对机会不平等的贡献仅提高了不到4 个百分点;2018 年,三者上升的幅度也都很小。由此推断出,2002 年,模型中使用父母职业较简单的分类虽然会导致估算出的机会不平等存在一定程度的低估,但低估的幅度不是很大。若不作特殊说明,后文的数据结果都是在模型中使用较简单的父母职业分类得出的结果。

五、机会不平等的城乡差异

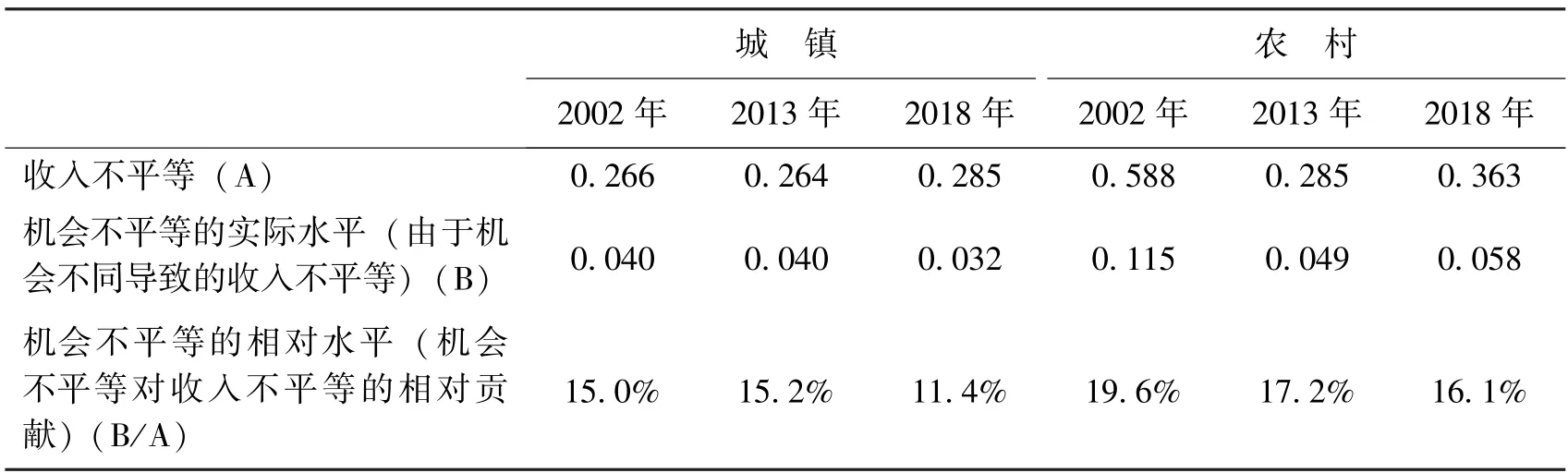

前文结果显示,就全国而言出生时拥有不同户籍会导致收入不平等和机会不平等。那么,对于出生时分别拥有农村、城镇户籍的人群,他们内部的机会不平等程度如何,又是由哪些因素导致的呢? 由于本文是根据出生时的户口类型来分类的,因此农村样本里也包含那些后来流动到城市并取得城市户籍的人群。使用“出生时的户籍类型”而不是“当前的户籍类型”来分组,可以更客观地估算出出生时拥有农村户籍的人群面临的机会不平等程度。

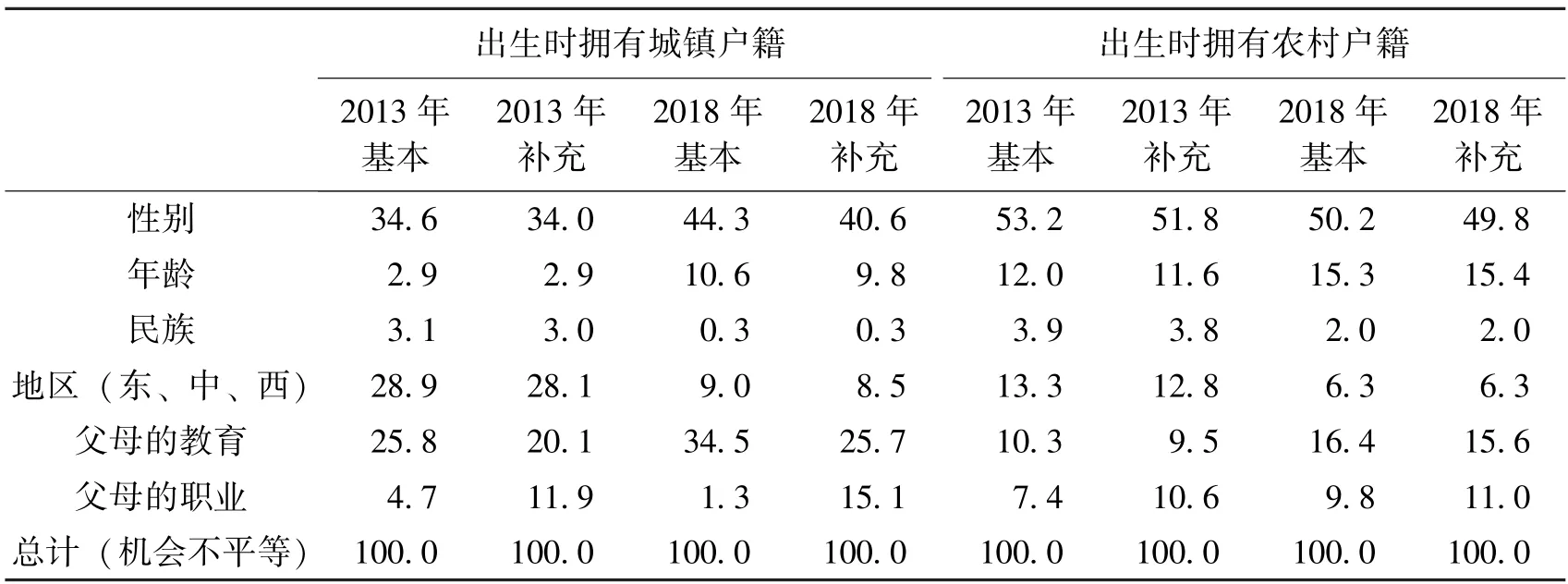

无论是出生时拥有农村户籍的人群内部存在的机会不平等,还是出生时拥有城镇户籍的人群内部存在的机会不平等,都低于全国层面的机会不平等。这意味着,城乡居民间也存在不容忽视的机会不平等,而出生于农村家庭的人群内部存在的机会不平等程度相对更高。表4 显示,出生时拥有农村户籍的人群内部存在的机会不平等绝对水平从2002 年的0.115 下降到2013 年的0.049,而后又上升到2018 年的0.058;出生时拥有城镇户籍的人群内部存在的机会不平等相对较低,且绝对水平在近二十年来整体呈下降趋势,从2002 年、2013 年的0.040 下降到2018 年的0.032。2002—2013 年,出生时拥有不同户籍的人群内部存在的收入机会不平等有缩小趋势,但在2013—2018 年,二者之间的距离又再次拉大,出生时拥有农村户籍的人群内部存在的机会不平等程度相对较高。

表4 出生时拥有不同户籍人群内部存在的机会不平等

从环境因素影响机会不平等的两种效应看,如图2 所示,与全国的情形类似,无论出生时拥有城镇户籍还是农村户籍,环境因素主要通过直接效应影响机会不平等。不过随着时间的推移,不同户籍人群对应的变化趋势有所差异。对于出生时拥有城镇户籍的人群,随着时间推移直接效应的影响在逐渐下降,间接效应在逐渐上升,即人们越来越难通过努力改变命运。对于出生时拥有农村户籍的人群,2002—2013 年间直接效应的影响在下降、间接效应在上升,而2013—2018 年间直接效应与间接效应之间的比例关系基本稳定,甚至间接效应略微下降。这和2013 年以来我国户籍制度有所放开、人口流动的限制逐渐放宽有关。这些政策有利于促进劳动力跨地区自由流动、消除劳动力市场歧视,有利于出生时拥有农村户籍的人群通过努力提高收入,改变命运。

图2 环境因素影响机会不平等的两种效应的相对贡献——城镇和农村

随着时间的推移不同因素对机会不平等的贡献的变化趋势有所不同,无论出生于农村还是城镇家庭,父母特征都对子辈面临的机会不平等有着重要影响。如表5 所示,近二十年来无论出生时拥有农村户籍还是城镇户籍,地区因素(东、中、西) 对他们面临的机会不平等的影响都逐渐下降,这得益于近些年我国对人口流动的限制逐渐放宽。另外,性别、年龄等个体因素的贡献在逐渐提高,劳动力市场逐渐显现出的对弱势性别群体、弱势年龄群体的歧视需引起我们的注意。再者,父母的特征尤其是父母的受教育水平的影响在近二十年一直保持高位。这意味着,无论出生时拥有农村户籍还是城镇户籍,代际教育传递都具有重要影响。

表5 各环境因素对机会不平等的贡献

表5 显示父母职业对收入不平等的贡献不是很大,这可能和我们简单将父母职业变量设定为一方或两方从事农业生产或非农活动的方式有关。于是,对于2013 年和2018年的数据,本文将父母的职业变量编码为8 个子分类作稳健性分析,结果如表6 所示。可以看出,将父母职业分为更多子类别后,利用农村样本估算出的机会不平等程度提高的幅度较小;利用城镇样本算出的父母职业对收入不平等的相对贡献提高幅度较高,而与此同时父母教育水平的相对贡献有所下降,这反映出父母的教育和父母的职业存在一定的相关性。不过父母的教育和职业的贡献之和变化不大,其他环境因素的相对贡献也没有明显变化。以2018 年城市样本的结果为例,使用详细的父母职业分组后,父母职业对机会不平等的相对贡献从原来的1.3%上升到15.1%,而父母教育的相对贡献则从34.5%下降到25.7%,二者贡献之和变化不大,从35.8%上升到40.8%,仅上升了5个百分点。

表6 出生时拥有不同户籍的人群对应的结果——父母的职业为8 个子分类

六、机会不平等的年代差异

本文接下来对机会不平等的年代差异作分析。如果由于外界环境因素导致的机会不平等具有累积效应,那么随着年龄的增长,机会不平等程度会越来越大。但如果随着年龄的增长,收入更多受个人选择、努力和运气等因素的影响,那么机会不平等程度随着年龄的增长会呈现下降的趋势。

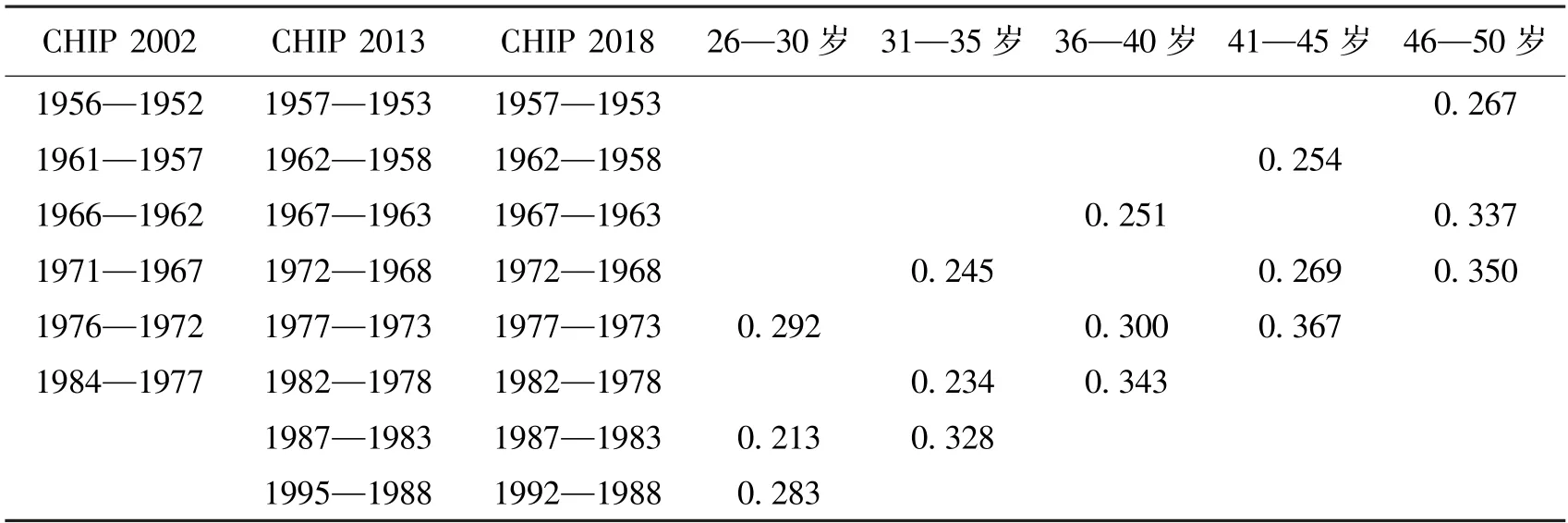

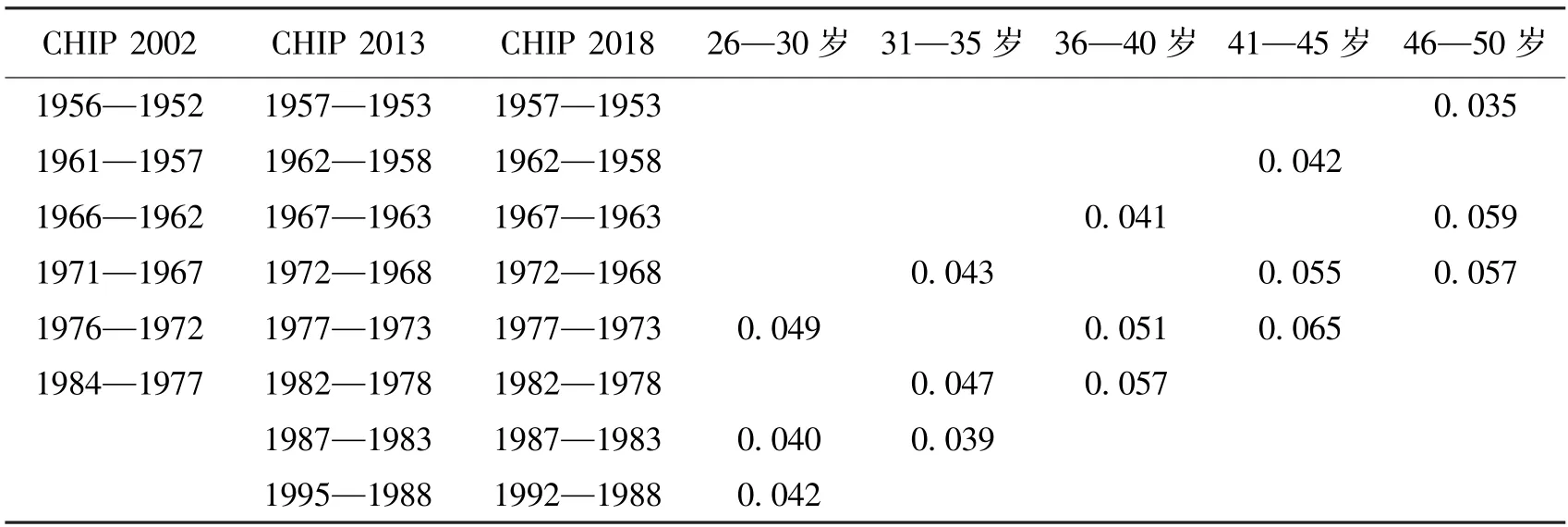

首先,本文对CHIP 数据每个年份的样本根据年龄进行分组,五岁一组即分为26—30 岁、31—35 岁、36—40 岁、41—45 岁、46—50 岁五组。对于每个年份数据中的各年龄组样本,我们分别进行回归并计算各组对应的收入不平等程度和机会不平等程度①本文也采用了另一种做法,先对每个年份所有样本进行回归,利用回归后的参数计算每个年龄组对应的收入不平等和机会不平等程度。所得结果与现有做法的结果类似。另外,考虑到分样本回归后每组的样本数减少,我们进一步使用了Bootstrap 方法作检验,所得结果基本一致。,并以此分析每个出生组随着年龄的增长②CHIP 不是追踪面板数据,因此此处事实上不是同一群人的年龄增长,但由于CHIP 数据具有全国代表性,可以作近似的分析。(从2002 年到2013 年再到2018 年) 面临的收入不平等和机会不平程度的变化趋势。

表7 展示的是基于MLD 指数得出的各出生组对应的收入不平等程度,其结果表明每个年代出生组的人随着年龄的增长,内部存在的收入不平等程度的变化趋势。结果显示,随着年龄的增长,每个出生组人群内部的收入不平等程度呈现上升趋势。对于出生在1973—1977 年的人群来说,在他们26—30 岁时内部存在的收入不平等程度是0.292,之后到36—40 岁、41—45 岁时逐渐上升到0.300、0.367。

表7 不同出生组、年龄组对应的收入不平等程度(MLD 指数)

表8 展示了各出生组对应的机会不平等的实际水平。从结果可以看出,随着年龄增长,各出生组人群内部存在的机会不平等实际水平呈上升的趋势。这意味着,在刚进入劳动力市场时,出生背景不同导致的机会不平等对个体收入不平等的影响相对较小,但随着年龄增长,环境因素的影响有累积效应,个体面临的机会不平等程度逐步加深。换个角度讲,即人们的努力越来越难改变命运。这种现象需要高度警惕。

表8 不同出生组、年龄组对应的机会不平等的实际水平(MLD 指数)

七、结论和政策启示

本文利用2002 年、2013 年、2018 年三个年份的CHIP 数据分析了近二十年我国居民(26—50 岁之间处于劳动年龄的人群) 收入的机会不平等程度及其变化趋势。研究发现,我国居民收入机会不平等程度的绝对水平在2002—2018 年呈下降趋势。从国际视角看,2018 年我国居民收入的机会不平等程度处于中低水平,低于多数中等收入国家和低收入国家,但略微高于英国和美国,明显高于北欧国家。①关于其他国家机会不平等程度的绝对水平和相对水平,详见Brunori 等(2013)。机会不平等的相对水平,即由机会不同导致的收入不平等占整体收入不平等的相对比重,2002 年为31.7%,2018 年下降为17.7%,与美国和英国类似(Brunori 等,2013)。

通过分解不同因素对机会不平等程度的影响,以及比较不同子群体对应的机会不平等程度的变化趋势,本文发现近些年我国机会不平等程度的下降主要源于一些环境因素的变化,而不是源于子人群结构的变化。首先,地区(东、中、西) 因素、出生时的户口类型是导致近些年我国居民收入机会不平等程度下降的主要因素,这与我国户籍制度改革以及逐渐放宽阻碍人口空间流动的政策有关。其次,属于个体特征的性别、年龄因素对收入机会不平等程度的贡献在逐渐升高。最后,就父母的特征而言,父母职业对收入的机会不平等的贡献略有下降,而父母教育水平的贡献始终保持高位且有上升势头。这意味着,在导致机会不平等的因素中,代际的教育传递起着重要作用。Golley 和Kong(2018) 在研究教育不平等中的机会不平等时,也有类似发现。

从环境因素影响机会不平等的两种效应看,以直接效应为主,即环境因素主要通过直接影响个体收入进而影响机会不平等。然而,随着时间的推移,直接效应在逐渐下降,间接效应在逐渐上升。2002 年时环境因素通过影响努力可以缩小收入差距,而之后年份则是扩大收入差距。出生于不利环境的弱势群体越来越难突破不利环境的约束实现更高努力进而改变命运。

从城乡户籍分样本结果看,出生时具有农村户籍的居民不仅面临的机会不平等程度相对较高,而且在不同出生组内部存在的机会不平等程度也相对较高。通过对不同出生组和年龄组人群的分析发现,出生时环境因素导致的机会不平等具有累积效应,人们随着年龄的增长面临的机会不平等程度会逐渐加深。

因此,在迈向共同富裕的进程中,我们应尽力削减机会不平等,尊重合理范围内的努力不平等,倡导机会的公平而不是绝对的无条件公平。“共同富裕”的实现,既需要民众的努力奋斗还需要政府的矜贫救厄,仅依靠市场经济本身很难有效解决机会不平等问题。本文提出如下三点政策思路: 第一,加强人力资本公共投资,促进教育资源均衡配置和人力资本投资均等化。近些年我国教育事业取得了很大成就,中等教育和高等教育的普及率大幅提高。但与此同时,在导致收入机会不平等的一系列因素中,父母受教育水平的贡献一直都很高甚至还有进一步上升的势头。虽然我国年轻一代的平均受教育年限在提升,但父母和孩子代际存在的教育传递性仍然显著存在(Knight 等,2013)。中国的未来一代是实现共同富裕的中坚力量,因此,政府应该采取一系列措施让出生于农村家庭、出生于不利环境的孩子能够享有同等的受教育机会。第二,消除各种制度性障碍,为全体社会成员提供公平竞争的平台和享有平等机会的权利。比如,进一步推进户籍制度改革,促进劳动力跨地区自由流动,消除劳动力市场歧视,从而降低城乡间、地区间、性别间、不同年龄人群间的教育机会不平等、就业机会不平等和收入机会不平等,确保每位居民都享有平等的生存权利、性别权利、受教育权利、就业权利和获取收入的权利等。第三,对出生于不利环境的弱势群体给予适当支持,为他们突破不利环境的约束实现更高努力创造条件。比如,为低收入家庭的孩子提供教育资助,为劳动力市场上的弱势群体给予就业培训、提供创业扶持等,重点解决弱势群体的读书难、就业难、创业难等问题,为他们通过努力改变命运提供足够的平台和畅通的渠道。