“三教改革”视角下中职物流线上线下混合式教学实践研究

——以《物流基础》为例

林小平 (福建省邮电学校,福建 福州 350000)

在“互联网+教育”新形势下,在数智化物流背景下,飞速的物流产业变革对物流人才的综合能力提出了新要求。因此物流专业课程的线上线下混合式教学改革已是大势所趋。

1 线上线下混合式教学的优势

混合式教学集结了传统课堂教学和网络教学的优势。从能力培养方面看,混合式教学不仅可以培养学生的自主学习能力,还可以提高学生的物流职业素养,可以为学生在工作岗位上的终生学习亦或继续深造学习保驾护航。从效果方面来看,既能够充分发挥学生的主体地位,激发学生的学习兴趣及主动性,又能发挥教育者导学和督学的作用,还可以即时互动与反馈,回看在线教育资源,让接受能力较差的学生能跟上教学节奏,有利于实现分层教育,进而实现教与学的效果最大化。

混合式教学运用移动通信设备、信息技术和教学平台,拓宽了课堂的时间维度和空间维度。它不仅可以“赋能”教师,倒逼教师提升自身的信息化教学能力;可以更新教学理念、“激活”教法,运用多种教学方法实现教学目标;还能通过将教材中欠缺的行业最前沿的相关案例、优秀的网络教学资源引入教学过程以 “升级”教材。混合式教学是进一步深化“三教改革”的有益探索。

2 中职《物流基础》课程及其教学现状

《物流基础》既是物流服务与管理的专业核心基础课程,也是升学考试、学业水平考试的科目,其重要程度不言而喻。该课程内容多、涉及面广,包括认识物流企业、体验物流作业、第三方物流、电子商务物流、国际物流、物流信息技术、供应链等九方面内容。该课程对学生中职专业课程理论框架的搭建、职业素养的培养起到关键性作用。

福建省中等职业学校学业水平考试《物流基础》课程的考试大纲将该课程的知识分为三类:了解层次(记忆型知识点)、理解层次(理解型知识点)和掌握层次(掌握型知识点)。

传统中职教学过程中往往存在以下问题:其一,与时代要求脱轨。部分教师尝试网络辅助教学但实践却不够深入,绝大部分教师的自身知识滞后于数字化、智能化发展水平;教师在教学理念和教学方法的运用上重理论、轻实践,教学方法陈旧单一;教材的更新速度跟不上行业的变革速度,教学目标的设计与现实相去甚远。

其二,课堂效率低、效果不佳。学生旧知忘得快、新知学得慢不想学,在过去的传统教学中,一般是复习旧知和课程导入、新知讲解、课堂反馈,并在反馈中发现问题,短时间内进行有限问题的答疑,布置作业,结束课堂,课堂氛围显得局促而未能有效完成教学目标。线上线下混合式教学实践有望能补齐这些短板。

3 线上线下混合式教学模式的设计与实践

3.1 线上线下混合式教学改革的理论基础

本杰明·布卢姆认知教育目标分类理论将知识分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造等。不同类型知识要求教师在进行混合式教学设计时需要运用不同的教学方法和策略实现教学目标[1]。

建构主义学习理论强调“以学生为中心”,认为学习者是由学习动机驱动其积极主动探索和建构意义[2]。教师与学生的关系为:教师负责组织教学。教师需要做好学情分析;提供合适、有针对性、有效的学习资源;创设情境指导学生,生生合作、协商完成任务;学生则是在原有知识框架上建构和学习新知识。在教学所创设的情景下,通过协作探索、会话讨论进行意义建构[1]。

认知教育目标分类理论与建构主义学习理论为物流基础的线上线下混合式教学改革奠定了坚实的理论基础。“如何对《物流基础》课程中的每种知识类型进行意义建构”正是物流基础课程改革所需要解决的关键性问题,也是摸索出专业课程改革一般路径的题中之义。

3.2 线上线下混合式教学设计与实践

3.2.1 对记忆型知识点的教学设计与实践

《物流基础》课程中的记忆型知识要求学生知道“是什么”能够再现基本物流专业术语,是物流专业学生知识体系的基础。此类知识点有以下特点:一是比较枯燥,难以激发学生的学习兴趣。二是中职学生普遍比较厌烦背诵,存在背诵恐惧症或只能短时记忆。因此该类知识点的教学设计重点是教师如何指导学生轻松、高效又不乏趣味性地记忆知识点。

此类知识点的混合式教学环节安排如下:课前通过平台上传知识点相关的趣味性视频进行学习,将需要记忆的知识点中的关键词设空,布置较简单的课前作业,以建构学生的学习兴趣和信心。课堂教学主要是传授相关记忆技巧,并引导学生将这些技巧运用于知识点的记忆实践中;并通过生生合作强化课堂成果。比如物流术语中的包装,首先教师通过展示包括包装容器、材料和包装技术的图片,可以让学生在脑海里形成画面感,进行联想记忆、图片记忆;其次教师通过剖析将知识点进行缩写“包装是总体名称,也指操作活动”,通过关键词条件反射进行背诵记忆;最后请同学就知识点设问并邀请别的同学回答,同时加上课堂量化分析,即通过多感官体验建构意义,强化背诵动机。课后线上安排可重复性的教学微视频,通过重复形成长期记忆,并要求学生课后默写。

3.2.2 对理解型知识点的教学设计与实践

《物流基础》课程中的理解性知识多数为物流相关的原理和方法,要求学生能够借此解释分析现象,即明白“为什么”。此类知识可以培养学生从物流视角思考问题,形成专业物流思维。但是往往中职学生的理解力、分析问题能力参差不齐且普遍较低。因此该类知识点的教学设计重点是教师如何培养和强化学生利用物流原理分析物流现象的能力,并适应不同能力学习者的学习进度。

此类知识点的混合式教学环节安排如下:课前推送学习强国慕课中时长在20分钟以内的相关视频,在学习通平台发布ppt供学生课前预习,并要求各学习小组提问题。基于学习通的课前反馈,课中以学生学习的疑难点为抓手,通过情景教学法、小组讨论法针对性地重点讲解相关知识;引导学生思考分析,小组生生合作、协商完成教师创设的情境任务,并派学生代表阐述小组结论;学生基于原有知识,结合新知的解释分析现象,在原有知识框架基础上建构新知识。课后教师上传教学视频和资料供学生课后观看,并监督学生完成学习通中的作业,学生有问题可以在学习通中进行讨论或者在微信群和qq群里发布问题,学生讨论,教师答疑。

以理解“绿色物流”为例,教师在课前推送学习强国上的慕课《绿色包装》,学生学习慕课并思考“绿色包装是否属于绿色物流?”完成教师发布的课前预习和学习通作业;课中教师通过引导学生思考“物流工作人员步行上班”是否是绿色物流?破题,再针对线上环节发现的学生的疑难点进行重点讲解,教师创设“物流人的一天”情景,引导学生思考,分小组讨论其中哪些物流活动属于绿色物流并派代表发言;课后学生在学习通平台观看教学视频并在讨论区提问,学生间沟通互动,教师进行答疑,最终完成新知识的建构。

3.2.3 对应用型知识点的教学设计与实践

《物流基础》课程中的应用型知识,要求学生能够灵活运用物流知识和已有物流技能,综合解决实际问题,清楚“怎么办”,最后总结论述。此类知识点是物流思维的进阶,是培养学生解决问题能力的载体,是物流职业人才的职业素养形成的关键环节。

此类知识点的混合式教学环节安排如下:课前教师在微信班级群推送物流相关公众号和视频号的前沿资讯;上传实操视频至学习通平台,并根据实操视频设置问题要求学生课前完成。课中由学生播报物流资讯,提升学生的物流素养和学习内驱力,通过案例教学法、情景教学法和小组讨论法着重培养学生的问题导向思维,师生合作解决物流实际问题,再引导学生进行合作解决类似问题,完成意义建构;课后教师监督学生到实训室强化练习实操技能,线上发布案例讨论;要求学生进行线上讨论并完成小组作业。

以掌握入库流程为例,课前教师在微信班级群推送中国物流集团、中国物流与采购杂志公众号中的物流场景活动的资讯,要求学生课前找练习播报;在学习通平台上传入库操作流程视频,让学生找出视频中的问题并总结操作流程。课中学生抢占播报席位进行物流资讯播报,教师以案例为载体讲解各环节的逻辑及内在联系,让学生可以运用规律结合自身经验建构意义的方式解决问题。课后,知识掌握不到位的学生在学习通平台重复观看相关视频,并到实训室进行实操练习,巩固入库作业技能,完成案例分析题。

3.3 线上线下混合式教学评价

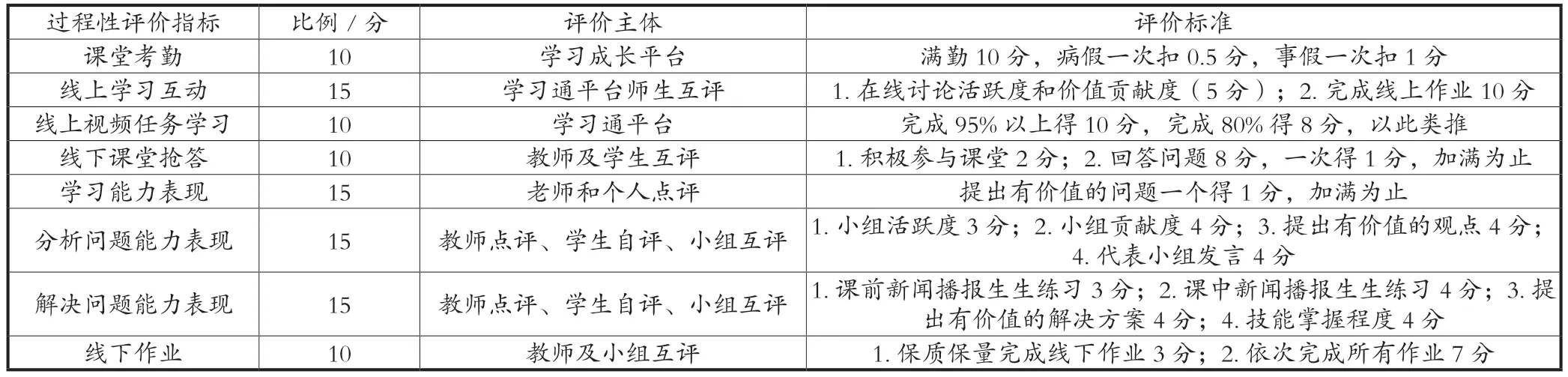

为了充分激发学生的学习动机,增强学生的学习主动性,推动课堂学习,教学实践中的学期总评价更注重学习过程评价。本文通过建立多主体、多维度的立体化评价体系,具体如表1所示,进行过程性评价。所以期末总评价除了期末考试成绩占50%外,过程考评成绩也占到50%。

表1 过程性评价体系

4 线上线下混合式教学效果评估

4.1 学业水平考试成绩正态分布图分析

由实验组学考成绩正态分布图(图1)与对照组(图2)比较可以发现:实验组中物流专业课的正态分布图在公共基础课正态分布图的右边,而对照组则基本保持一致。也就是说,对照组中物流专业成绩与公共课成绩相近,而实验组的专业课成绩则比公共基础成绩更高。因此可以认为实验组中物流专业课相对公共基础的表现比对照组更优。

图1 实验组学考成绩正态分布

图2 对照组学考成绩正态分布

4.2 学业水平考试成绩分析

图3中20级物流1班为实验组、20级物流2班为对照组,专业课指的是物流基础,其中对照组公共课学考成绩的中位数和平均数均高于实验组,这种差距主要是源自实验组和对照组样本的初始差异,因此不能简单机械地对比两组对象的物流专业课分数高低。图中的差值百分比是对照组比实验组高出的比例,从这个指标来看,无论是专业课中位数差值百分比还是专业课平均数差值百分比均明显小于公共课对应的数值。因此专业课混合式教学大幅拉近了实验组与对照组的原始差距,实验组的专业课有相对优势,说明专业课混合式教学实践效果较优。

图3 实验组与对照组成绩分析表

5 结 语

线上线下混合式教学改革延伸了课堂知识的“供应链”,提高了课堂教学的有效性。线下教学并不是线上教学的重复,而是根据知识分类,线上引进优质教学资源、线下结合多种教学方法,基于线上教学内容进行重难点讲解,师生、生生协作进行,从而增强学生的学习兴趣和内驱力、提高学生的学习能力、分析解决问题的能力等。借助现代信息技术,以知识类型为抓手,重视学生的学情分析,重构教学模式,充实教材教学内容,动态优化教学设计,确定课程评价标准。这样的混合式教学是“三教改革”的有益探索,不仅提高了实际教学效率和实现了教学效果的最大化,而且更充分地实现了人才培养目标。