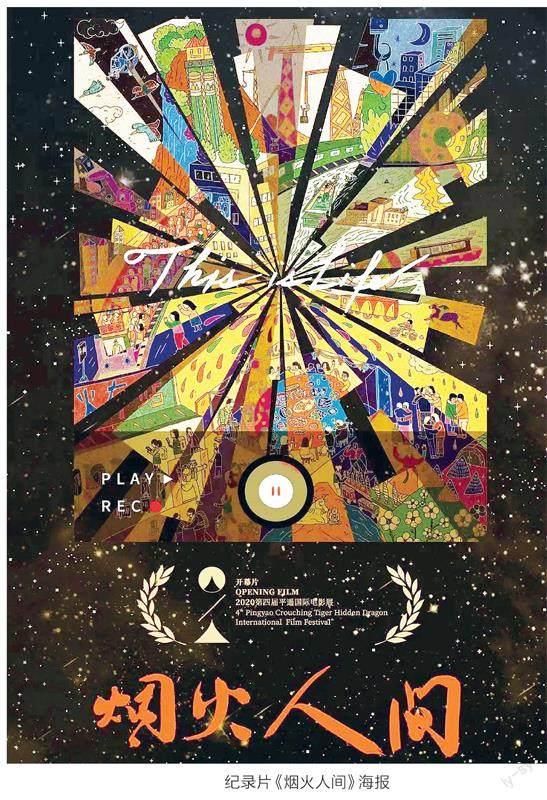

从短视频到大银幕的叙事拓展:纪录片《烟火人间》的影像生成策略

杨朝政 李淑英

短视频是一种新型传播方式,其以传播迅速、富有创意等特点广受年轻人喜爱。在媒介融合语境下,纪录片创作者通过构建短视频与大银幕的“横向关联”、探索二者共生共融的叙事机制,形成了受众与纪录片之间的新型互动关系。纪录片《烟火人间》是全球首部以“UGC”①短视频共创方式摄制的作品。该片创作者秉持双向互动的叙事策略,丰富了纪录片的素材来源,打破了叙事文本与受众的互动界限,使纪录电影成为讨论社会议题的公共空间。

与深耕影视内容领域的影视平台相比,早期短视频平台并未与影视行业形成深度联动,平台所传播的内容多为用户自发剪辑的影视作品解说、混剪或拍摄花絮。2018年,影视从业者开始关注短视频平台在影视宣发领域的优势、潜力,并利用抖音、快手等平台来分享影视作品的幕后故事与花絮。随着数字技术在电影创作中的应用越来越广泛,短视频与影视行业的融合不断加深,短视频平台以更加积极的方式深度参与电影制作,在融合式叙事、互动性叙事中激活了电影的更多叙事潜力,从而走向了更加多元的用户群体。本文对纪录电影《烟火人间》的影像生成策略进行解读,以探究从短视频到大银幕的叙事拓展方法。

一、技术为基,关注现实:电影《烟火人间》的叙事视角

贾樟柯认为电影艺术具有强烈的媒介属性,随着科技不断进步、传播方式持续变革,电影艺术的表达手法实现了根本重塑。②因此,全民参与的融媒体生态不仅重塑了新的生活方式,而且也对电影艺术的叙事语言、传播形态产生了深层次影响。由孙虹执导、清影工作室联合制作的电影《烟火人间》创作于“全民短视频”时代,面对智慧技术与电影创作共生共融的数字场景,影片以当代性叙事特征为基础,将短视频创作、大众群体与先进的电影技术相融合,在打破传统电影创作框架的基础上,聚合新的创作元素,实现了电影创作生态的本质重塑。

(一)电影与新媒体共生,拓展叙事内容的表现力

在技术创新驱动下,电影艺术的创作类型日益多元化。从20世纪90年代开始,“后理论”与电影艺术创作逐渐融合,形成了新的“后电影”③观点。美国艺术评论家苏珊·桑塔格在《电影之衰亡》(1996)中提出,随着生活中的屏幕不断增多,电影将无可避免地走向衰落。①美国电影理论家罗伯特·斯塔姆在《电影理论解读》(2017)中提出,电影似乎没有进入视听媒体的时代洪流,失去了流行艺术“龙头老大”的特殊身份,必须和电视、计算机以及虚拟现实竞争。②而学者杨利英认为,新媒体与传统媒体呈现“互补”关系,两者通过相互借鉴、融合,形成了融合共生、融合互鉴的视觉效果。③电影《烟火人间》选择短视频“全民共创”的方式完成制作,通过将丰富、多元的手机影像资料作为社会现象资料库,发挥数字技术在“叙事表达”“内容交流”中的应用优势,以“互动叙事”“共创叙事”的方式来解构传统叙事框架,使电影不再是单一的叙事文本,而是通过跨媒体互动,从传统叙事文本升级为充满文化内涵、反映现实表征、展现双向交互的融合空间,成功实现了从短视频传播到大银幕展示的叙事拓展。

(二)丰富声音与竖屏画面共融,增强叙事形式的感染力

德国电影史学家托马斯·埃爾塞瑟认为叙事是理解世界的方式,非线性叙事作为主流回归的一种方式,能够使电影与人的理解相匹配。④纪录电影在创新叙事策略的过程中,应以真实、自然的内容创作标准为基础,注重输出有深度的思想理念,通过创新美学范式、拍摄手法,进一步彰显集聚用户诉求的创作定位,进而实现圈层拓维与内容增量的叙事目标。[1]电影《烟火人间》以人文关怀的创作理念为基础,注重用真情实感去贴近生活,并积极探索短视频与电影艺术的融合语言。在镜头语言的使用上,通过采用运动式镜头,对特色与远景进行调度,探索了纪录片创作新策略。在视觉画面处理方面,为适应短视频竖屏与电影宽屏之间的视觉差异,该片创造性地使用了“竖屏拼接”的画幅形式,通过采用新的叙事方式,再结合剪辑手法,为观众提供了新的“竖屏”观赏体验,实现了时间与空间的生动重构。在声音处理上,面对电影艺术与短视频媒介存在的叙事边界,为使短视频素材的声音更加真实、细腻,并获得电影级的质感,该片将层次丰富的声音与多屏切换的画面相融合,最终在有机连接竖屏影像画面的同时,促使多屏电影画面更加顺畅、更富有创意。

(三)技术与创作共生,诠释叙事形态的开放性

俄国学者列夫·马诺维奇在《新媒体的语言》一书中提出“数据库电影”是由元素素材库生成创作文本而并非传统剧本线性创作的艺术形式。⑤苏联导演吉加·维尔托夫在拍摄纪录电影《持摄影机的人》过程中,没有采用传统线性叙事模式,通过以“电影眼睛”理论为创作基础,对敖德萨、雅尔塔等地的生活场景进行自由展现,形成了更加开放的叙事形态。[2]电影《烟火人间》是全球首部以“UGC短视频”共创方式所完成的纪录片电影,影片与传统的格里尔逊型或纪实跟拍型纪录片电影不同,其通过以碎片化、海量化的手机自拍影像为创作基础,以大众主观感受为核心,在创新制作技术的同时充分优化叙事结构,做好叙事节奏控制,鲜活呈现了奋斗在社会、生产一线的当代中国人民群像。与传统电影由业内人士拍摄不同,《烟火人间》以平台用户自主、自愿上传的短视频为基础,将影片二次制作置放于新的社会语境、媒介生态及文化体系之中,形成了极具开放性的叙事形态。该片通过选择极具“共情”的叙事内容,将全民共创的碎片“共乐”与社会现实进行整合,最终在“情感冲击—情感沉淀—情感升华”的叙事逻辑中达到了精神“共思”的创作目标。

二、短视频为媒,多元表达:电影《烟火人间》的叙事美学

纪录电影创作,实质上是人文发现与美学表达的过程。虽然电影《烟火人间》没有设置故事框架,但是通过将“美好”作为个体与时代相关联的内核,选择快手APP平台上真实人物的生活写照作为原生创作素材,以大时空的叙事跨度丰富呈现了多元化的生活方式,用充满烟火气息的写实美学,展现了向往美好、激发审美愉悦情绪的创作理念,使观众透过影片能够有效感受到社会大众面对生活不易时仍然充满对美的向往,从而实现了叙事美学的成功表达。

(一)大众共创的“共同体美学”

学者饶曙光首先提出了电影“共同体美学”的概念,他认为:“电影与观众是一种从竞争到合作的关系,并且通过建构有效的对话渠道、对话方式,最终建立起共同体美学”①。共同体美学是对作者美学、接受美学与文本美学的全面融合与超越,在电影语言及理论现代化进程中,通过以“共同体美学”为核心,将内容“共情”、创作“共乐”和精神“共思”相融合,并具体应用于电影创作之中,从而塑造了更加开放、包容的美学空间。[3]电影《烟火人间》以共同体美学为创作指引,引导观众共同从衣、食、住、行、家等五个篇章来发现、理解生活,分别从立足社会解决生存问题,阐述个人困境及表达情感旨归等维度构建叙事框架。作为一部具有特殊创作意义的记录电影,影片遵循了纪实美学的创作理念,切实把握了记录、观察等核心叙事要素,通过全民共同记录社会、洞察人生,在直面现实过程中,系统化地记录了宏大社会的时代变迁,详细描述了充满生活质感的细节内容,最终实现了大众的自我表达。

(二)感性直观的“情感美学”

法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂在《电影与新心理学》一书中提出:“电影并不告诉我们人物的思绪,而是为我们展现人物的举止或行为,直接向我们提供人物在客观世界中的存在方式,及其为人处事的特定方式。”②电影为观众提供的艺术具象感觉是系统、综合的形式要素,以视听影像的方式,将电影作品蕴含的抽象反思以感性、具化的方式进行生动呈现。[4]电影《烟火人间》用鲜活、真诚的民间影像向大众呈现了田野上、工厂中,不同地域、不同职业人的生活状态,受地域、职业工作等因素影响,他们多数人不得不背井离乡,但在返乡团圆的期待下,所有的悲欢离合都成为个人理所应当的经历。该片重点讲述了具体的但包含生机活力的个人,在回归生活流创作基点的同时,通过将碎片化的短视频与系统化的社会现实相融合,既构建了完整、鲜活的影像空间,也使观众从单一场景的情感认识中得到积淀、升华。该片通过以自拍视频为创作素材,借助电影艺术的展示优势,将极具感染力的叙事内容、更加感性直观的叙事思想扎根于大众思想知觉场景中,最终将抽象反思升级为具有普世意义的情感共鸣。

(三)回归真实的“生活美学”

当纪录电影融入新媒体平台后,创作人员通过采用故事性、温暖的叙事手法与观众进行在线互动、实时交流,在展示生活本真的同时呈现更加鲜活的社会现实,使观众获得了更好的文化体验。[5]作为纪录电影,电影《烟火人间》没有选择搞笑视频或者摆拍表演,而是以回归纪录本源的方式,描述了劳动者真实、自然的日常生活状态。通过展示棉厂女工、农民、工地建设者及货运卡车司机等鲜活、生动的人物个体,用真实且充满情景代入感的质感美学多维度地勾勒了现实社会画卷,生动彰显了纪录片的创作意义,使短视频创作与电影艺术主题表达实现有机融合。影片以时代性为导向,积极讴歌时代进步,充分诠释了对美好生活的无尽向往,在洞察社会情绪、回归内容创作的同时,以层层递进、不断衔接的表达方式,叙述成功引发大众情感共鸣的好故事,在致敬时代精神的同时开辟了新的内容创作赛道。与此同时,该片通过发现、思考、提炼生活,在“真实”与“诗意”、“求美”与“向善”的深度结合中,讲好植根于人民的好故事,也使观众能够在“潜移默化”的叙事氛围中感受真情实感,體会喜怒哀乐。

三、大银幕为向,多重探求:电影《烟火人间》的叙事生成策略

影像修辞策略是有效传递创作者情感、唤醒观众情感共鸣的重要工具,也是实现纪录片传播效能最大化的媒介。电影《烟火人间》以“参与式”创作脉络为基础,通过从物质追求、精神归宿等视角出发,遵循积极向上、真实自然的创作主题,密切关注快速变迁的大时代场景,采用系统、整体的创作思维,对“全民自拍”的碎片化素材进行整合,为大众呈现了更真实、更鲜活的影像空间,形成了统一主题下的结构化叙事文本,最终实现了从短视频记录到大银幕叙事的拓展升级。

(一)互动关联叙事:一面解释,一面寻找

美国纪录片理论家比尔·尼克尔斯认为:“纪录片中的影像、图像和绝大部分的声音均直接来自我们所共存的历史世界。”①纪录片电影使用的叙事性元素功能性相对单一,更多只能佐证相关观点。短视频作为视听影像表达的新途径,推动其与电影艺术走向共生、共融新生态,不仅能够引领视听艺术向新的方向发展,而且也为电影艺术丰富表现语境、更新素材来源提供了新支持。纪录电影《烟火人间》由大众贡献素材,以“全民共创”的方式形成了用户与叙事文本深度互动的新状态。通过将短视频与纪录片电影制作相结合,使纪录片的创作者借助作品与受众直接互动,赋予了用户更加真实、自然的“沉浸式”观赏体验。[6]影片采用互动叙事、自我叙事模式,创设平行时空,将主角人物与“自我”有机融合,在从“解释自我”向“塑造自我”转变的过程中,以更加开放、包容的视角来传递叙事主题。观众借助“快手”这一大众媒介上传个人拍摄、制作的视频,形成了思想交流、对话的独立场域,最终帮助观众在“解释自我”的过程中实现了“现实自我”与“影像自我”的互动关联。

(二)身体参与叙事:一面生活,一面思考

美国美学家理查德·舒斯特曼在《身体意识与身体美学》一书中指出:“新的传播媒介越是努力使我们摆脱对身体在场的需求,我们的身体体验似乎就越重要。”②真实性、生活化是纪录电影保持内容吸引力的重要诉求。通过以观众情绪、观影爱好为创作基础,坚持深耕时代内容,加快叙事内容与时代文化相融合,将提升观众对影片内容的认同度与喜好度。纪录电影《烟火人间》尊重观众审美取向,并积极融入新的融媒体传播环境,推动了短视频与电影创作的“联动发展”,在拓宽现实主义创作道路的同时用微观叙事来呈现时代主题,用大众生活来反映时代巨变,通过践行“温暖现实主义”创作理念,以极具现实思考力和生活表达力的叙事方式,真实地表现大众生活,最终实现了相互成全、相得益彰的叙事效果。影片中,以“手工耿”“河北沧州开卡车的宝哥”“搬砖小伟”等为代表的短视频上传者,既是影片的创作者、同行者,也是影片的主人公。影片通过采用诗意电影的情绪结构,用特殊的创作视角,鲜活地展示了无数种生活方式,在持续扩充内容的同时,通过倾听观众的内心渴望,不仅赋予了影片丰富的人文底蕴,而且也在共鸣“时代之歌”的主题整合下,赋予了创作素材新的意义,使观众获得了鲜活、真实的视听体验。

(三)场景隐喻叙事:一面艰辛,一面美好

美国学者亨利·詹金斯在《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》一书中提出了跨媒介叙事的概念,并且强调只有受众参与协同叙事,才能最终达成叙事目的。①在新的传播语境下,观众不仅期待从影片中获得生活真实感,而且也渴望感知影片描述现象背后所“隐含”的丰富内容。[7]电影《烟火人间》以真实性、现实感为叙事重点,没有陷入追求视觉奇观的叙事范式,而是通过选择具有互通感的叙事内容,讲述在塔吊上堆雪人、用乳酸菌种植作物、听话捕鱼的鱼鹰以及用短视频记录公路上最后的生活等,借助各种叙事场景生动地描述大众生活,同时也表达了国人的生活态度与生存智慧。片中出现次数、场景最多的是农民工群体,伴随该群体的核心词汇是“不易”。从生活的艰辛到乐观的生活态度,既很好地展现了人的韧性,也诠释了中国人吃苦耐劳、隐忍不发的精神品格。当建筑工在水泥板上写下“天道酬勤”四个字后,下一秒就用手中的工具轻轻一抹,书写的内容即刻消失,赋予观众独特的视觉想象。在结尾部分,虽然短视频拍摄者始终处于相对杂乱、并不干净的工作环境。但是,镜头的结尾部分却定格在华丽的城市上空。通过使用差异化的前后镜头对比,隐喻出美好的城市环境是由劳动者用辛勤的汗水铸就,最终实现了叙事主题的全面升华。

结语

纪录电影《烟火人间》既是一部创新、立体的艺术作品,也是社会镜像、世间百态的集中展现。通过从创新视听手法、满足大众诉求等多维度出发,以及对该片的主题表达、叙事策略以及社会影响等内容进行评价,不难看出该影片紧随传播语境变迁,着力突破创作题材、框架束缚,通过发挥短视频平台的内容共创优势,以“用户共创”的碎片化叙事手法打破了传统叙事框架,在丰富视听语言的同时持续输出人文情怀,拓宽了记录电影的创作空间,增加了影片的时代感与现实感。面对新的传播语境,纪录片在创作过程中,应坚持立足现实,与生活同行,通过将智慧技术与多元美学相融合,积极打破常规叙事范式,在开发多元化现实题材的基础上,勾勒当代社会的“全景式”生活图景。

参考文献:

[1]李潇.短视频时代新闻纪录片的创新之路——对《生命缘·来自武汉的报道》纪录片的创作思考[ J ].新闻与写作,2020(10):101-104.

[2]张龙,曹晔阳.现实题材纪录片的社会阶层想象建构——以周浩纪录片作品为例[ J ].现代传播(中国传媒大学学报),2021(09):109-113.

[3]刘颖.纵深与泛化:新媒体纪录片的融合创新路径[ J ].传媒,2021(19):42-44.

[4]李阳琳.文字媒介对接影像之场——谈纪录片《文学的日常》如何“问诊时代”[ J ].电影评介,2021(20):93-96.

[5]杜琼.纪录片《出山记》的细节化叙事策略与贵州形象建构[ J ].电影评介,2022(06):70-73.

[6]譚宇菲;靳宇豪.媒介场域内文化共同体的同根叙事与共融传播——以纪录片《无穷之路》为例[ J ].当代传播,2022(04):26-29.

[7]李雪.叙事逻辑与影像价值:短视频主流化的内容生产张力——兼论主流媒体短视频艺术创新策略[ J ].中国电视,2022(03):65-68.