论贵州电影文化品牌建设历史与路径

田晓华

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,激发全民族文化创新创造活力,增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”[1]电影作为重要的艺术形式,是文化传播的重要载体和渠道,因其高度的逼真性、艺术形式的综合性,加上蒙太奇的表现手段,使其在展示形象、记录生活、展现故事时能够让观众身临其境,具有较强的记录、教育和娱乐功能,深受广大群众喜爱。贵州电影事业特别是电影创作起步晚,但是发展成绩可圈可点,特别是近些年来的成就更是可喜可贺。面对文化软实力竞争日愈激烈的形势,贵州电影如何走出一条更加有特色、效果更好的可持续发展路子,不断增强文化感召力、凝聚力和影响力,赋能经济社会高质量发展,是贵州电影文化事业和产业面临的重要课题。为了使论述逻辑严谨,笔者延续其他学者关于贵州电影的概念,即贵州电影是以贵州的历史传统、现实生活与特定地域为题材,表现贵州的物质文化、行为文化、观念文化、精神文化及其文化自身传承与变迁的电影。[2]

一、贵州电影事业的发展历程为品牌建设奠定了良好基础

受交通封闭及经济发展滞后的影响,电影在贵州出现较晚。从发展历程来看,贵州电影事业的发展也经历了一个由引进放映到创作摄制逐渐成长的过程。

(一)历史考察

从电影放映历史来看,据史料记载,1923年,贵阳私立南明中学校庆时放映了无声影片,当时也叫默片,内容为英国人拍摄的印度大象动物纪录片。此后,贵阳的教堂出现一些电影放映活动。1925年,贵阳出现了第一家电影放映点(中华南路刘源春商号)。[3]1927年,遵义赤水人明华轩在赤水南华宫放映电影。[4]1930年,贵阳有了第一家室内电影院,即明星电影院。贵阳出现的第一部有声电影《一个鸡蛋》即为该影院于1931年放映。[5]1939年10月,贵州大戏院在贵阳市中山东路成立,40年代改名为贵州电影院。1949年解放前夕,贵州全省仅剩余五家电影院。[6]新中国成立后,国家高度重视电影事业的发展。1950年,中央电影局派出发行代表驻贵州,加强对贵州电影事业的领导。1951年成立西南区影片公司贵州办事处,1957年省文化局电影处与该办事处合并为贵州省电影发行放映公司,各地县设电影管理站,影片发行放映遍及全省。1956年组建电影技术培训班,1983年改为贵州省中等电影技术学校,专门为贵州培养电影事业的各方面人才。

从电影摄制和创作来看,明华轩在1927年赴上海购置设备时,还自编自导自演了一部《游园记》。这种集“三自”于一身从事电影事业的人,明华轩当是贵州第一人。[7]1937年,抗日战争爆发前夕,张道藩编剧、黄天佐导演的《密电码》在贵阳拍摄完成,开创了中国谍战电影的先河,是贵州影史上剧情片的开山之作。[8]由于其新颖的谍战题材和惊险刺激的剧情,该片放映后吸引了大批观众。新中国成立后,贵州电影事業不断发展。1954年,贵州作家石果的小说《风波》由上海电影制片厂改编成故事片《一场风波》搬上银幕。[9]1958年9月,贵州电影制片厂成立。在其存在的短短三年里,拍摄了《周总理和贵州各族人民同庆五·一》《朱德委员长视察贵州》《乌江苗岭处处春》等一批新闻纪录片,并与上海电影制片厂合拍了黔剧《秦娘美》、舞剧《蔓萝花》等电影。[10]1959年,贵州作家汪德荣的小说《云雾山中》由长春电影制片厂改编成电影故事片;1977年,四川峨眉电影制片厂将贵阳市京剧团创作并演出的现代京剧《苗岭风雷》搬上电影。[11]1978年初,由蔡葵撰写剧本、刘中明执导的故事片《山寨火种》摄制完成;这是贵州主创的第一部彩色故事片,同时也是第一部问鼎“百花奖”的贵州题材电影,在全国上映后引起强烈反响和广泛关注。[12]

(二)现状考察

改革开放至今,贵州电影事业不断前进。电影放映网络覆盖城乡,并已经走向市场化。1979年,《电影评介》在贵阳创刊,为宣传影视、研究影视、服务影视提供了电影学术交流平台,营造了良好的电影文化氛围,促进了贵州电影的创新发展。1986年,贵州电影家协会成立,通过开展学术研讨和讲座,举办电影剧本创作讲习班和电影表演艺术训练班等活动,为电影生产和电影相关文化产业的发展作出了积极贡献。1991年,贵州省举行首届电影剧本创作有奖征文大赛,极大鼓舞了各方面的电影创作热情。在市场的推动和各方面的助力下,贵州电影创作由少到多,并逐渐出现精品力作。上世纪八九十年代,贵州电影数量稳步增长,而且影片里的贵州元素不断增多,对贵州文化的认识也不断提升,比如《毕昇》《四渡赤水》《良家妇女》《奢香夫人》《林中迷案》《业余警察》《山雀儿》《血溅秋风楼》《谋生奇遇》《无名三侠客》《残月》《徐霞客传记》等,为日后众多优秀贵州影片的诞生积累了经验、培养了人才、奠定了基础,但贵州文化的魅力还没有完全得到体现,电影的品质也还有待提升。

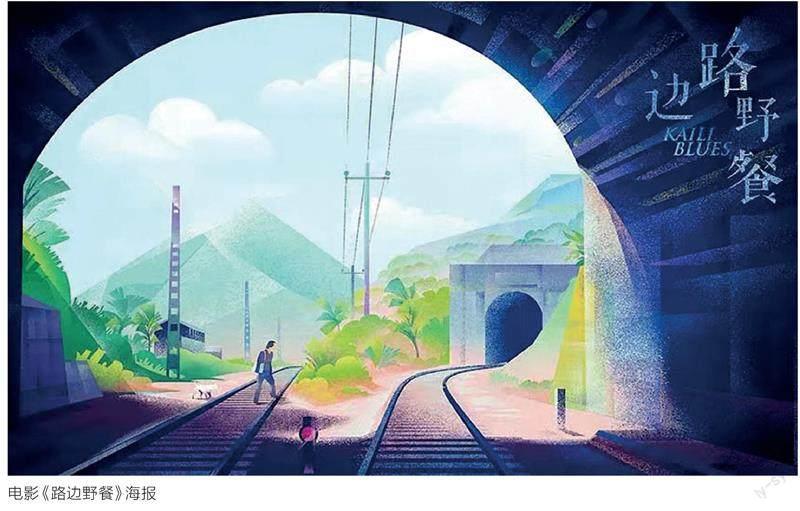

进入新世纪,受全国电影市场重新洗牌、建设的影响,贵州电影立足于空间艺术演绎和民族多彩文化传承,走出了一条具有自己特点的电影发展之路。[13]比如《扬起你的笑脸》《寻枪》《阿娜依》《青红》《网络妈妈》《水凤凰》《云上太阳》《幸存日》《旷继勋起义》《我11》《闯入者》《致永不消逝的青春》《最美的时候遇见你》《姑鲁之恋》《丹寨往事》《侗族大歌》《路边野餐》《地球最后的夜晚》《四个春天》《无名之辈》等影片,越来越有贵州特色、贵州味道、贵州气质。这些影片对贵州形象进行了较为全面的展示,发出了贵州好声音,而且从人文内涵、故事构思到拍摄技术均获得了良好反馈,社会效益和经济效益不断攀升。近些年,贵州电影喜讯更是不断斩获国际奖项:丑丑的《云上太阳》在第十七届美国塞多纳国际电影节上获得最佳外语片、最佳摄影、观众最喜爱的电影三项大奖;蔡尚君的《人山人海》获第68届威尼斯国际电影节最佳导演银狮奖;毕赣的《路边野餐》获第17届华语电影传媒大奖最佳新导演奖等。据此,有学者提出,贵州电影已经成为中国电影的“新力量”。[14]

二、贵州电影品牌建设特点的优势

21世纪以来,中国文化事业特别是电影产业,取得了较好的成绩。在此大背景下,贵州电影蛰伏已久的魅力开始爆发,其背后的逻辑和规律值得研究和探索。贵州电影之所以能够取得今天的成绩,主要是通过挖掘和展示独特丰厚的贵州文化资源,才走出了一条市场化和艺术性融合发展的道路。这是贵州电影的特点和优势所在,也是贵州电影文化品牌建设的重要支撑。

(一)坚持对贵州文化的挖掘和展示

电影是形,文化是魂。认识深刻、积极向上而又独具魅力的文化,才能成就有特色、高品质、经久不衰的电影精品。贵州电影正是以丰富的贵州地域文化资源为依托,积极挖掘并开展创造性转化、创新性发展,从而体现了贵州韵味、弘扬了贵州精神、展示了贵州气象,最终形成了贵州电影独特的文化气质。这种气质充满多元的视觉色彩、充满对真善美的展示、充满不懈的奋斗精神,在倦怠的商业电影市场上激发了观众新的消费需求。

比如贵州神奇富丽的高原山地和喀斯特地貌文化,既是电影摄制的天然背景,有利于提升电影“颜值”,又为贵州科学教育电影的创作提供了大量素材。电影《路边野餐》里梦幻般的山水和瀑布边的房子,令人陶醉、让人着迷,使人充满了对贵州、对黔东南的向往,展现了贵州原生态的自然美。《情系喀斯特》在展示黔西北壮美景色的同时,体现了贵州群众不畏艰险、坚持不懈、勇往直前、争取胜利的伟大精神。比如神秘而又绚丽多彩的民族民间文化强烈吸引着外界的眼球,既是贵州电影创作的巨大资源优势,又是贵州电影独特的民族文化标签和审美标尺;电影《侗族大歌》通过对人类非遗的挖掘和展示,用歌师一生动人的故事表达了对爱情忠贞不渝的价值观,体现了贵州群众非凡的智慧和美好的道德情操,让观众心潮澎湃,并激发了现代人对灵魂的叩问和反思,让电影审美更具多样性。比如人与自然和谐共生的生态文化,让“生态电影”成为贵州电影的响亮名片。电影《滚拉拉的枪》深入挖掘岜沙苗族的图腾崇拜、灵魂崇拜和自然崇敬之情,体现了苗族群众与自然和谐一体的生态观念。电影里路人对滚拉拉的一句话“砍的柴够用就行,不能太贪,一树一木都是神”,令人印象深刻,其折射的深刻道理引发了人们在飞速发展的今天对生命意义和价值以及对现时生态保护的思考。

贵州电影要打造自己的文化品牌,必须在深入挖掘贵州文化、讲好贵州故事、凝炼贵州元素上下功夫,要用优秀的文化赢得观众和市场。上述几种文化是贵州电影的基本特征和独有底色,其他地方电影难以复制,这就需要贵州电影人在电影创作中持之以恒的坚持、创新、创造和发展。此外,红军长征、三线建设和独特的历史进程也为贵州留下了大量宝贵的精神财富和故事,非常值得研究、挖掘和展示。比如《四渡赤水》《闯入者》《奢香夫人》等影片取得的良好效果,就得益于对这些文化的提炼和再现。

(二)走市场化和艺术性融合发展的道路

电影发展史证明,只有市场化才能推动电影事业更好更快的發展。随着《中华人民共和国电影产业促进法》的实施,中国电影已经进入市场化、规范化可持续发展的良性轨道。随之而来的是一大批思想性、艺术性、观赏性俱佳的优秀电影作品的集中涌现,它们走进影院、走上网络,取得了良好的票房业绩和社会效益。比如《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》《流浪地球》等。但是,电影市场化和艺术性两者之间的关系,一直都是电影创作和摄制时平衡的难点。如何把握两者的共通、互补和借鉴之处,创作和摄制出既有市场效益又达到艺术效果的电影,是广大电影人的职责所在。近年来,随着毕赣等一批贵州籍电影人代表作品的出现,贵州电影逐渐探索出一条市场化和艺术性融合发展的新路,《路边野餐》等电影的成功正是其充分证明。

贵州电影人深刻认识到,随着经济社会的发展特别是后工业化时代的来临,具有艺术性的电影才能拥有更加持久的市场,而市场的传播又有利于艺术性的提升,这是由电影的特性决定的。因此,贵州不少电影积极挖掘和展示贵州文化,大力弘扬真善美、抨击假恶丑,艺术性和观赏性都很强,一上映就引起广大观众和社会的强烈反响,市场效益不断提升。比如《无名之辈》《地球最后的夜晚》《四个春天》等电影,展示了直击心灵的人文关怀,创造了精神和美学理想,给观众带来了深刻恒久和生产性的满足,让影迷们见识了别具韵味和风格的贵州文艺范,赢得了良好的经济效益和社会效益。在电影产业化、市场化的今天,贵州电影人对市场化和艺术性融合发展道路的坚守,定会创造出更多有筋骨、有道德、有温度的电影作品,为波澜壮阔的新时代增光添彩。

贵州电影事业虽然取得较大进展,但是不管是质量、效益还是竞争力、影响力,与发达省市相比差距依然很大。电影圈内虽然一度出现“贵州电影现象”,但贵州电影品牌并没有真正建立起来,仍处于探索阶段。究其原因:一是影片整体水平不高。电影创作缺乏长远规划,没有形成相应的体系。不少电影选题比较单一,没有较好地与贵州当前社会生产生活相融合。有的电影虽然有一定贵州元素,但发掘不够深入,对不少文化事象只是简单再现,缺乏创新、创造和创意,艺术性思考明显不足。二是产业化程度低。从贵州本土电影产业发展来看,全省虽然有百余家影视企业,但是规模小、产出少,市场运行机制多数靠外来企业,缺乏成熟的服务和保障机制。电影产业政策不健全,要素供求、电影评价约束机制不完善。电影事业的各方面人才,特别是创作人才的缺乏,成为贵州本土影视企业难以发展壮大的瓶颈。

三、贵州电影文化品牌建设的策略

党的二十大报告强调:“坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,深化文化体制改革,完善文化经济政策。”[15]一方面,电影属于意识形态范畴,具有重要的文化、社会和政治属性,必须始终坚持弘扬主流意识形态和社会主义核心价值观,坚持弘扬真善美、抨击假恶丑;另一方面,电影给观众带来文化娱乐和精神享受,属于大众文化产品,应当遵循市场规律。因此,贵州电影务必要以品牌打造为导向,在坚持社会效益的前提下,按照经济效益的要求建立健全市场化机制,实现主流价值观弘扬和市场效益双赢,从而让贵州电影叫好又叫座。

(一)建立多元化的电影创作机制

从电影市场的角度看,贵州电影创作的多元化既包括生产创作主体的多元化,也包括作品主题的多元化。在主体上,贵州本土影视企业不管是资本、技术还是能力,都无法与发达地区的大企业、大集团相比,但本土企业也有自己的优势,比如对地域文化更熟悉,生产机制更灵活。所以,本土企业不必贪大求全,可以在现有电影工业基础上走中低成本电影发展之路,也可以瞄准“夹缝市场”,创作生产小而精的电影,达到以小博大、出奇制胜的目的。除了依靠自身力量,本土企业还应当充分利用独特的优势,与省外大企业、大集团开展各方面的合作,实现互利共赢。另外,贵州各方面也应该积极支持外省企业创作贵州电影,达到宣传展示贵州的目的。在作品选题上,贵州电影应该进一步扩大视野,对贵州文化进行深度发掘,并结合实际创作多种类型的电影,以适应不同群体多元化、差异化的需求,形成“多样化、多品种、多类型”的作品创作格局,让贵州电影与观众实现良性互动。比如贵州民族民间文化中有大量关于开天辟地、人类起源等方面的神话传说,造就了千姿百态的神话图像,形成了自己民族的神话构想世界,是动画片的绝好题材和灵感来源。此外,贵州各民族大量的传统戏剧、舞蹈、曲艺、音乐等,也是文艺片的资源宝库。

(二)健全立体化的宣传传播机制

在市场经济条件下,特别是各方面宣传广告铺天盖地的今天,好电影如果不做好宣传营销也会无人问津。贵州电影品牌建设更是离不开有效的宣传传播机制的建立。要充分做好市场调研,深入研究影迷文化,按照产业化的思路思考貴州电影的宣传和传播策略;要立足贵州特色的地域文化,准确把握贵州电影定位,找准宣传点,放大优势特点,利用线上线下开展立体化、全方位有声有势的宣传,利用视觉、听觉效果,特别是从思想感情上,把贵州电影推广到大众之中;精心谋划提炼贵州电影宣传用语、画面和视频,利用抖音、哔哩哔哩、小红书等不同类型的平台进行宣传,提高信息传播率,扩大社会影响力,提高贵州电影票房和收视率;积极开展线下观影活动、首映礼、发布会、电影节等活动,扩大现场效果和传播效果,不断提高贵州电影知名度。另外,建议通过影迷俱乐部,讨论贵州电影的历史、艺术风格和创作者,分享贵州电影趣味、知识和理解,强化影迷的贵州电影印象;利用数字技术,建立贵州电影互联网数据库,方便观众观看和学者研究;建议积极拓展电视网络、音像制品、动漫游戏、文具玩具、主题公园等产业链条,进一步提升贵州电影传播力。

结语

品牌是形象,核心是质量。贵州电影事业的发展,特别是新世纪以来在探索品牌建设上迈出的每一步,都需要倍加珍惜,存在的每一个问题和困难,都值得认真研究。贵州电影应该把握时代脉搏、倾听群众声音、适应市场需求,坚持弘扬主流意识形态,在挖掘和展示贵州文化上下功夫,在市场化和艺术性融合发展上下功夫,通过多元化的创作机制不断推陈出新,拍摄出更多能够增强人民精神力量、取得更大效益的优秀作品,并强化宣传和法律保障,真正建设、形成贵州自己的电影文化品牌,在谱写多彩贵州现代化建设中大放异彩。

参考文献:

[1][15]新华网.习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2022-11-03].http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.

[2]安燕.“贵州电影”:命名、历史与美学[ J ].电影评介,2019:34-39.

[3][5]贵阳大百科全书编辑委员会.贵阳大百科全书[M].中国大百科全书出版社,2019(01):683.

[4][7]苟克宏.在贵州放映电影的第一人[ J ].贵州文史天地,1994(03):50-51.

[6]肖艳华.西南光影——民国时期贵州电影放映史考察[ J ].电影新作,2022(02):72-80.

[8]王一星.文化软实力提升视域下贵州本土影视发展策略探析[ J ].视听,2020(09):134-135.

[9][11]“贵州电影”六十年[ J ].贵阳文史,2012(01):19.

[10]贵州电影制片厂[ J ].贵阳文史,2012(01):31.

[12]赵红薇.贵州电影史的一段流金岁月[N].贵阳日报,2021-01-07(7).

[13]肖艳华.影史浩瀚“黔”中回眸:贵州电影的发展历程探究.艺术评鉴,2020(03):32-36.

[14]周兴杰.贵州电影事业在新时代的后发赶超[N].贵州日报,2019-12(16).