竺可桢:近代中国“问天”第一人

竺可桢是中国科学院院士,是中國近代地理学和气象学的奠基者,还是中国物候学的创始人。

15岁时,竺可桢考入了澄衷学堂。在那里,竺可桢的成绩名列前茅,可是他的个子比同龄人矮了一大截,体重也比别人轻了十来斤。同学们给个子矮小、身体瘦弱的竺可桢取了个外号,叫“豆芽菜”,还笑话他活不过20岁。

竺可桢暗下决心,一定要锻炼好身体。言必行,行必果。从此之后,竺可桢每天早晨天一亮就起床,到校园里跑步、舞剑、做操。经过一段时间的锻炼,竺可桢的体质明显增强,同学们也不笑话他了。

1910年,竺可桢通过层层选拔,远渡重洋赴美留学。初至美国,竺可桢毫不犹豫地选择了攻读农学,彼时“中国以农业立国”,他认为这是回报祖国的唯一选择。然而,美国的农业技术并不发达。于是,竺可桢将专业转为了当时在美国颇为先进且与农业关系紧密的学科—— 气象学。学成归国后,竺可桢便开启了他作为“中国气象事业奠基人”的辉煌人生。

对国家而言,拥有独立自主的气象观测与地理信息数据,是涉及军事、经济,乃至国家发展的头等大事。可是在20世纪初,中国天气预报的主权却在外国人手中。竺可桢意识到,中国人必须拥有自己的天气预报,这不仅有利于国家的农业生产,也与战争战备密切相关。

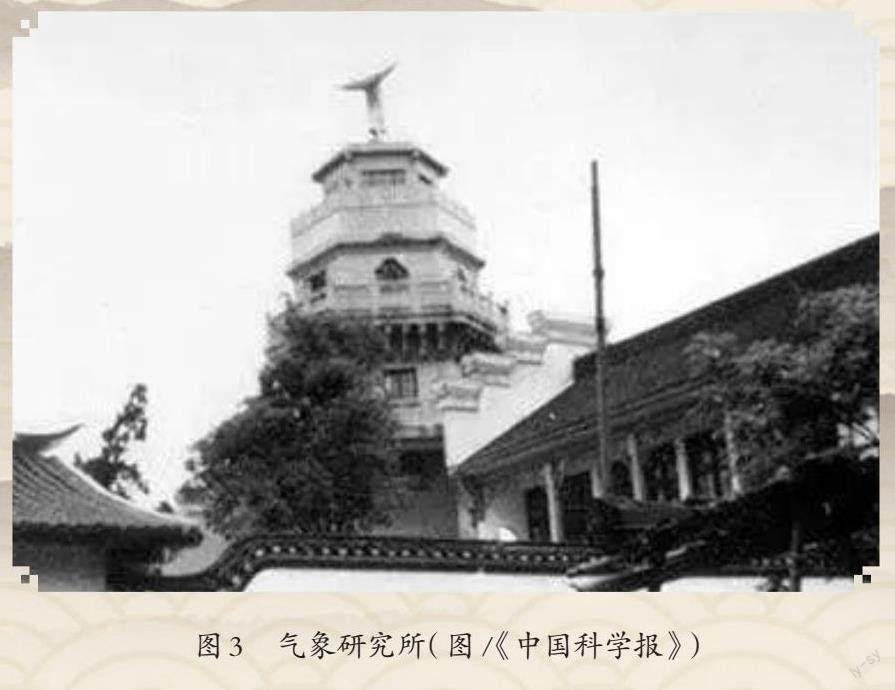

1927年,竺可桢受蔡元培的委托,开始筹建气象研究所并担任第一任所长。竺可桢对气象研究所倾注了极大的热情,他担任所长16年,为我国近代气象事业做了大量奠基性的工作:统一观测标准,在全国范围内广泛设立测候所,远至西藏拉萨,高至峨眉山、泰山的顶部,都开展了气象观测,积累了大量气象基础资料。

1930年元旦,气象研究所正式绘制东亚天气图,开始发布天气预报和台风预报,这是中国人对自己的国土和海域独立自主预报天气的开端,开创了中国气象预报信息的广播业务。竺可桢可谓是近代中国“问天”第一人。

物候观察记录是气象科技工作者的日常工作之一。竺可桢回国后,每天都会观察、记录物候和天气。从1936年开始到逝世的前一天,竺可桢坚持了整整38年,为大自然写下了40多本、近千万字的日记。

翻开竺可桢的日记可以看到,每天的日记里,都记载着当天的天气情况,如天气阴晴、风向风力,同时还记有花开花落、冬去春来等物候内容。

竺可桢对待气象观察非常认真、细致。他上下班步行穿过公园时,不是像游人那样悠闲自得地观赏公园里宜人的景色,而是仔细地观察公园的景物:哪天柳絮飘飞,哪天春燕回归,哪天丁香花开……回家后,他就在日记上认真地记录下来。

有时候,竺可桢因公出差或有事耽误,就动员老伴、女儿,甚至邻居家的孩子帮他留心观察、详细记录。这些平凡而真实的记录,为他的创造性科学研究工作奠定了坚实的基础。

(实习编辑:蓝泳茵)