《名公书判清明集》中诉讼观念探析

摘要:古代中国的诉讼观念虽以“无讼”思想中的“厌讼”“息讼”为主,但也存在特殊情况。以《名公书判清明集》为依据,南宋时期百姓为了利益到官府投状,不接受官府的调处而坚持诉讼;官府重视百姓的诉讼,公正审理,支持百姓有冤屈的诉请。

关键词:《名公书判清明集》;诉讼观念;息讼;健讼;公正审理

中图分类号:D929;K244文献标识码:A文章编号:2095-6916(2023)06-0161-04

我国学者在陈述“无讼”时大多从两个角度归纳:广义上,“无讼”是古代中国统治者的治理目标,通过教化实现“天下大同”的理想社会;狭义上,“无讼”是“古代中国法制建设的价值取向”[1],官府通过调处等手段实现司法层面的没有诉讼。在此基础之上,我国学者认为人们在观念上是“厌讼”“息讼”的,并且理所当然地认为教化、调处是统治者和官府采用的与诉讼完全相对的、以达“无讼”的手段。

笔者在研究判例《名公书判清明集》(以下简称《清明集》)时发现,古代司法实践案例所体现的诉讼观念与这种认识有所差别。笔者将以《清明集》“争业类”案件为例,从百姓和州县官府的诉讼观念两个角度分析实践中不同的诉讼观念。

一、百姓的诉讼观念

学界对古代百姓法律意识的印象似乎局限在“畏法”上,“中国古代‘法即刑的法律认知导致公众对法律的‘畏惧性认同,人们谈法色变,无不视诉讼和与官府打交道为畏途。”[2]但是各个朝代存在不同程度的争讼和健讼(指喜好打官司)现象,宋朝时期由于土地私有制、商品经济以及理学的发展,这种现象尤为突出。

(一)通过诉讼维护自己的权益

百姓到官府诉讼需要投递诉状,“词状必须注明写状人及其住所,除非有不识字及无法倩雇别人代笔者,才可以投递‘白纸。”[3]78参考《朱文公文集》中的诉状格式,南宋时期案情陈述为“右某(入事,明注年月,指涉某人某事尽实,限二百字)须至具状披陈,伏。”[3]83宋朝诉讼的形式要求为百姓投状提供便利,百姓投状时并不需要知晓所论之人侵犯的具体法益,也不需要知晓法律规定的具体权利以及当时施行的法令,只需根据常理或人情判断自己的利益遭到侵犯,就可以到官府进行诉讼。

百姓甚至在本身交易违法的情况下到官府告诉。《受人隐寄财产自辄出卖》一案中,律法规定“凡是以欺诈隐匿的方式减免等级次第或科陪者,按违制论处”[4]136,吕千五的父亲为躲避乡司差役,将田产寄托在詹德兴的户名之下,被其盗卖,后吕千五诉到官府。吕千五在前交易行为违法的情况下还要到官府诉讼,某种程度上能说明南宋时期的“好讼”风气。

《清明集》“争业类”判例中还有百姓状告官吏的案件。《使州索案为吴辛讼县抹干照不当》案中,官吏徐和未仔细查看吴辛提交的契约,误将该契约中与案无关的其余交易一起混同销毁归入案卷,招致吴辛的诉讼,甚至越级诉至州郡官署。据此可以看出南宋时期百姓对利益的追求远超于传统观念中百姓对官府的畏惧。

除为维护合法权益之外,百姓还会因原本享有的利益消失或减少而到官府告诉。《清明集》“争业类”中有《使州送宜黄县张椿与赵永互争田产》《曾沂诉陈增取典田未尽价钱》《侄与出继叔争业》和《妻财置业不系分》四篇书判,投词人因土地无法继续租佃、田产无法赎回、利益受损、祖产可分配财产减少等原因而向官府诉讼。以《使州送宜黄县张椿与赵永互争田产》案为例,官府依人情法意将田产归还原主,租佃之人张椿却贪图耕作私利到官府状称赵永并非赵宏之子,甚至说赵永买通官署,要求官府继续没收该田产。仔细分析这类案件,投词人的诉请并不符合常理,甚至与律令、习俗相违背,但是其性质与下文所述百姓恶意提起诉讼不同,属于州县长官可以理解的争讼,并不会过于苛责。

(二)恶意提起虚假诉讼

不光如此,部分百姓试图通过不正当的手段侵夺他人财产,如伪造契约、揩改契据、诬陷抵赖等,或心存侥幸心理,或依仗权势,妄图蒙蔽、胁迫官府,利用官府判决以满足自己的私欲。以《物业垂尽卖人故作交加》一案为例,莫如江在订立契约之初便包藏祸心,先是让交易见证人周祐在契约上用莫如山的名字签字画押,后与莫如山串通,由莫如山持伪造的分家文书到官府告状,诉称莫如江出卖莫如山所继承分得的田产,而莫如江则与之配合作虚假供词。如表1,《清明集》中“争业类”共46篇判例中就有10篇百姓提起虚假诉讼,可见南宋时期百姓“嚣讼”“妄讼”之风。

(三)不接受调处坚持诉讼

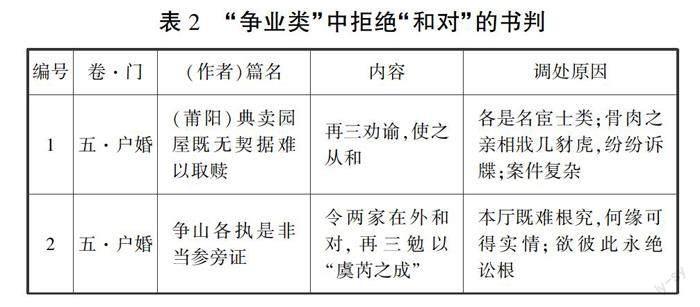

若在审理中存在案件难以根究、骨肉至亲互相诉争、当事人是名宦士类等特殊情形,官府会劝勉双方进行和解。“争业类”中有3篇提到“和对”:《罗琦诉罗琛盗去契字卖田》一案比较简单,因证据不足且是亲戚兄弟之间的诉讼,官府进行调处;《典卖园屋既无契据难以取赎》与《争山各执是非当参旁证》案情复杂,州县长官再三劝谕,希望双方和解不再烦扰官府,但是两案诉讼当事人“皆难以告语”[4]150,“坚执所长”[4]161,并不接受官府的劝谕和调处,而是坚持诉讼。纵然有双方矛盾不可调和的原因,但也能看出百姓并不是唯“息讼”论。

综上所述,南宋时期百姓的诉讼观念并不同于以往的“厌讼”“畏讼”。从投词人的身份看,不只有贵显之家、高资之家、中产之家才到官府诉告,也有贫人、佃客婢仆下等阶层的百姓,如《罗柄女使来安诉主母夺去所拨田产》一案中就是罗柄的仆人来安状告当家主母,甚至还有僧侣参与诉訟,如《寺僧争田之妄》案。从诉讼原因看,有“果抱冤屈”[4]123,也有“无理而嚣讼”[4]127“巧取强夺”[4]128“诬赖”[4]142等,百姓的权益受到侵犯后会选择到官府起诉来维护自己的合法权益,甚至还会故意提起虚假诉讼,利用官府的判决帮助他们侵夺他人的财产。

二、官府对待百姓诉讼的态度

《周易》讼卦中“讼,终凶”的断语似乎是古代统治者的共同观念。“词讼之兴,初非美事”,胡颖在《妄诉田业》中称词讼会使诉讼之人“荒废本业,破坏家财”[4]125,不仅将面临“胥吏诸求,卒徒斥辱,道途奔走,犴狱拘囚”[4]125等困境,还会破坏人际关系,“与宗族讼,则伤宗族之恩;与乡党讼,则损乡党之谊”[4]125。翁甫则认为不停争讼则必然导致败坏家业,其在《僧归俗承分》一案中称“万一信教唆之言,不遵当职之判,越经上官,争讼不已,则何氏之业,立见破当尽净,此其事理之所必至也。”[4]139

为了避免百姓争讼,南宋时期诸多地方官员写以劝农、谕俗文劝谕百姓“息讼”,如朱熹的《晦庵集别集》卷六《辛丑劝农文》、真德秀《西山真文忠公文集》卷四十《泉州劝农文》等。

“在一个以农业为重的国度里,官僚们咸以劝戒息讼为劝农增产的大事,似乎意味着当时‘打官司之事对于一介小农而言,亦属稀松平常。”[3]361

所以当时存在着两种情形,“地方官府一面劝农息讼,一面又不能拒绝合于程序的诉讼”[3]363。

宋朝重视农业的发展,司马光在《论劝农上殿札子》中记载:“国家每下诏书,必以劝农为先”[5]。常理而言诉讼会影响百姓进行农业生产,所以历史上封建中国的统治者持以“息讼”的态度,但是官府审理诉讼与劝农并不矛盾。宋朝建国三百年,有文字记载的农民起义就有433次,最早在宋太祖年间就已经出现,一直持续到南宋灭亡,宋慈言“湖南之盗贼,多起于下户穷愁,抱怨无所申”[4]464,所以“打官司固然不是一件好事,但是总比变乱造反有理可通”[3]362。

真德秀在任谭州知事时,提出去除“十害”,即断狱不公、听讼不审、淹延囚系、残酷用刑、泛滥追呼、招引告讦等,为民众兴利除害,保证百姓不被外事所扰专心发展农业。所以州县长官对待百姓的诉讼并不是敷衍了事,甚至因为其“父母官”的特殊身份而更加注重对百姓的纠纷的解决。

(一)支持百姓的正义诉请

胡颖认为当百姓“果抱冤抑,或贫而为富所兼,或弱而为强所害,或愚而为智所败,横逆之来,逼人已甚,不容不一鸣其不平”[4]123时,“与之为讼,則曲不在我矣”,又称“户婚之法,不断则词讼不绝。”[4]123可见州县长官是支持百姓通过诉讼的方式来维护自己的合法权益的。

以《吕文定诉吕宾占据田产》案为例,吕文定到官府告诉,状告堂叔吕宾伪造契约占据其已故弟弟吕文先的田产,然案件事实却与之相反,吕文先在世前就与吕宾订立出典契约并到官府钤印,交易明确合法,但是官府却根据财产法有关共同参加分配人“亲邻先赎权”的规定让吕文定赎回田产。所以百姓向官府投递诉状后,若能从律令、契约、习惯、常理等中找到判决依据,官府会支持百姓的诉请。

前文所述百姓不满自己利益受损而提起无理诉讼的案件,官府并没有对投词人进行刑罚处罚,可见官府对“愚民”的宽容之心。同样,因官府的过错导致百姓常年争讼也不会责罚。如《漕司送下互争田产》一案中因州县审理案件“不照田令,不合人情”[4]122致使余焱“累年交讼,紊烦上司”[4]122,范应铃称“民户不所不足责”[4]122。

(二)重视证据公正审理

州县长官审理案件的依据:一是统治者制定的国家法、宗族组织制定的家族宗族法以及民间习惯法;二是百姓订立的契约、砧基簿、分家文书等干照。“且如田讼,自有专条,引条定断,一言可决。”[4]122“交易有争,官司定夺,止凭契约。”[4]153面对百姓“争业类”的案件,州县长官认为凭借条令以及交易契约就可以解决纠纷。当案件所凭契约不明时,州县长官则需借助状词、供词、证人证言、官吏现场勘验结论等审理案件。

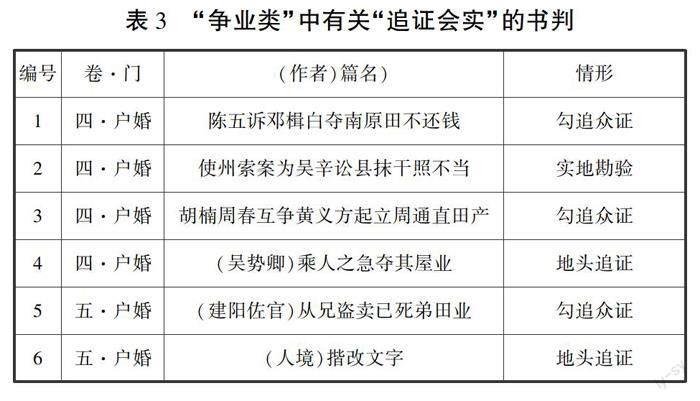

有关田土户婚的纠纷,官府除了需要案件双方提供契约、文书等,还需要取得当地证物及证人之词。有关书证的考察,一是依靠州县长官“研究契勘”[4]154,如“揩改文字”一案中由州县长官深入研究契约,对照当事人提交的干照与官府所编图籍;二是依靠书铺辨别真伪,如“揩改关书包占山地”,一案,翁甫当厅令书铺对徐氏家族的分家文书进行鉴定辨别。同时官府还会“勾追”与案件相关的证人,包括牙人、保人以及近邻、近亲等,到官府对证,如《陈五诉邓楫白夺南原田不还钱》一案将游说人曾少三与写契人邓六四“送狱供对”[4]108。田土之争的案件更是强调官府的“实地会实”[3]91,如《使州索案为吴辛讼县抹干照不当》案中县尉丈量土地,《田邻侵界》案中州县长官亲自前往现场“定验”“与多方询访”,“唤上牙人同邻保等人,对众从头打量”[4]155。

(三)对不应受理案件的态度

唐宋时期有关“不得受理”的规定:一是“务限法”,规定官府受理田宅、婚姻、债务之类诉讼的时间,为每年农历十月一日到次年的正月三十日前。宋朝时期虽有务限之法,但是为了保护贫弱者,也有“不得以务限为拘”[6]的特别规定,不涉及“田农人户”的交相侵夺类诉讼可以随时受理断遣,《曾沂诉陈增取典田未尽价钱》案就是官府在农忙季节受理的诉争田产的案件。二是对某些具体情形的规定,大致可分为超过诉讼时效以及契约的真实性无法证实两种,如“应交易田宅,过三年而论有利债负准折,官司并不得受理。”[4]104;“诸理诉田宅,而契要不明,过二十年,钱主或业主死者,官司不得受理。”[7]。

州县长官审理此类案件时不会仅凭律令结案,而是明确判断案情是非。其对“不得受理”条的引用:一是为了佐证“契要不明”的推理,二是增加判决的威慑力,让争讼之人服判。《契约不明钱主或业主亡者不应受理》一案中方岳查看两份契约发现“字迹不同,四至不同,诸人押字又不同”[4]132,再者上手交易人身故,那么就可以认定争讼双方提供的契约无法证实其真假,符合“契约不明,钱主或业主亡”不应受理的规定。翁甫在审理《侄与出继叔争业》一案中首先陈述案情说明杨天常获得田产的契约经过钤印,手续合法,再引用律令说明实情难以追查,要求双方“各照管业”[4]136。比照判词,州县长官对此类案件的审理,先从交易凭证、状词、供述等方面入手,找出投词人逻辑的矛盾之处,推理得出交易契约不能作为当事人获得财产的依据,从而使争讼双方服判而息讼。

结语

南宋时期诉讼观念之所以特殊有经济和思想两方面的原因。一方面,南宋时期商品经济空前繁荣,其户口制度、租佃制度以及土地私有化的发展使得处于社会底层的佃农、女使等摆脱传统的“贱人”枷锁,获得了平等的契约地位。另一方面,儒家思想在宋朝时期融合道教、佛教思想后发展成为理学,其中功利主义学派的“士农工商皆本业”观念与“义利并重观念”在民间广泛传播,兴起了“追末逐利”的社会风气;作为官僚士大夫阶层的州县长官明法习律、明理躬行,他们的治理经验要求他们重视狱讼,甚至断言“户婚之法不断则词不绝”,相较于伦理教化,以事实和法律为依据的诉讼更能消除百姓的纷争。

不可否认“无讼”与“息讼”在我国古代诉讼观念中的地位,同样在实践中存在百姓“健讼”的诉讼观念以及官府以公正审理案件作为实现“无讼”的途径和方式。州县长官灵活应用劝喻的教化作用和判决的威慑作用,而不是一刀切地通过阻止百姓诉讼来达到“无讼”的目的。“无讼”是我国自古以来的理想与追求,某种程度上也是人们道德的评判标准,其与诉讼所追求的公平正义相辅相成,并不是两种相互矛盾的观念。

参考文献:

[1]张晋藩.中国法律的传统与近代转型[M].北京:法律出版社,1997:277.

[2]李春明,张玉梅.“无讼”法律文化与中国公众的法律认同[J].法学论坛,2007(4).

[3]刘馨珺.明镜高悬:南宋县衙的狱讼[M].北京:北京大学出版社,2007.

[4]中国社会科学院历史研究所宋辽金元史研究室.名公书判清明集[M].北京:中华书局,1987.

[5]司马光.司马温公文集[M].北京:中华书局,1985:53.

[6]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957:6601.

[7]孔学.《名公书判清明集》所引宋代法律条文述论[J].河南大学学报(社会科学版),2003(2).

作者简介:王明祥(1999—),女,汉族,安徽亳州人,单位为吉林师范大学经济管理与法学学院,研究方向为法学理论。

(责任编辑:赵良)