中国城镇化进程中人口形态的三重转变及其协同发展

罗淳 朱要龙

摘 要:完整的城镇化过程,应是一个包括非农化和市民化在内的“三化”联动过程,这其中,“人口”自始至终都是一个不可或缺的显性指标和主体要素,而且皆可在“三化”演进中观察到人口形态的不同表现形式及其转变特征。回望中国城镇化的研究,至今依然存在“非农化缺位”、“城镇化越位”和“人口学内隐”三个不足。当代中国亿万进入城镇的农村人口,即便取得了城镇“常住”资格,但仍然难以获得“市民”权益,普遍处在有“市民”身份、无“同城”待遇的窘境中。鉴于此,

跳出对城镇化的孤立认识,秉持“以人为核心”的新型城镇化主张,从人口主体视角把城镇化、非农化和市民化的所谓“三化”置于同一个分析框架中,探讨人口形态在“三化”进程中的角色转变及身份异同,并将三种人口形态的转变对应于“三化”进程与“三农”问题,探寻人口形态在“三化”之间的协同共进与顺畅接续。研究认为,城镇化的实现并不在于人口聚居形态的空间变化,即乡—城转变,而取决于人口从业属性的非农转变,即农—工转型;继而阐明,农业转移人口的市民化需要以从业方式的非农化为引领,以“市民”身份及其权益的平等获得为标志,而不是以聚居形态的城镇化为终结。一个健康有序、持续深入的城镇化,应是既得益于非农化的支撑,又有助于市民化的实现,是一个伴随经济社会发展而有序联动与协同共进的过程。最后从制度建构层面探寻“三化”协同中“人口”归一的政策取向。

关键词:城镇化;非农化;市民化;人口形态;“三化”协同

中图分类号:C922 文献标识碼:A 文章编号:1000-4149(2023)02-0111-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.010

一、问题的提出

城镇化是当代世界范围内的一场深刻变革,亦是当今中国社会正在亲历的一项重大实践。在城镇化演进过程中,“人口”始终是评判城镇化水平的一个显见标识,尤其是通过观察人口形态在城镇化进程中的不同转变,更有助于我们看清城镇化的演进状态与呈现品质、辨识城镇化的阶段特征及其实现程度,进而有助于理解城镇化全过程的来龙去脉。

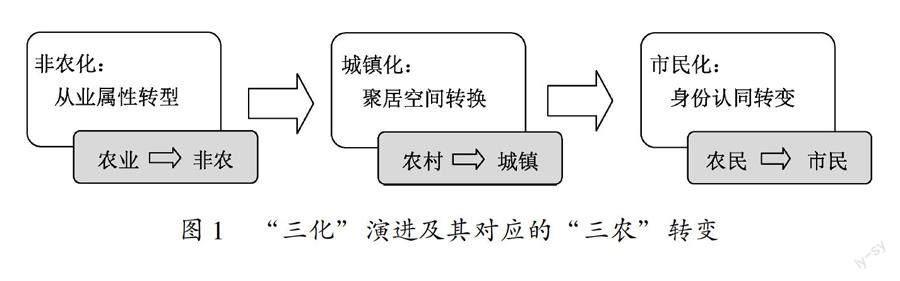

如果说“城镇化是被一系列紧密联系的变化过程所推动的”[1],那么观察其整个演进过程可以说,城镇化的呈现,起源于非农产业的发展壮大,即“非农化”;终结于市民身份的平等获得,即“市民化”;城镇化处在承上启下的中间环节,表现为“非农化”支撑“城镇化”,“城镇化”助力“市民化”的联动贯通过程。整体来看,一个健康有序、持续深入的城镇化,应是既得益于非农化的支撑,又有助于市民化的实现,诚是一个伴随经济社会发展而有序联动与协同共进的过程。鉴于此,本文欲阐明一个完整的城镇化过程,应是基于人口的聚居空间“城镇化”、从业属性“非农化”和身份认同“市民化”的“三化”协同贯通之产物[2]。而这“三化”的实现亦恰好一一对应着“三农”问题的消解,即“以非农化解决农业问题,以城镇化解决农村问题,以市民化解决农民问题”(见图1)[3]。

问题是,当代关于城镇化的研究文献可谓汗牛充栋,但将城镇化与非农化和市民化的关系梳理清楚,并关联起来置于同一个分析框架中的研究则非常有限,而基于人口主体视角的“三化”协同研究更是凤毛麟角。因此不难发现,在当代以城镇化(或城市化)为主题的学术研究中,依然存在以下三个方面的不足。

一是非农化缺位,即城镇化视域中缺乏对非农化的同等关注。西方经济学家库兹涅茨(Kuznets)在论述人口经济关系及其结构变化过程时曾指出,伴随生产力发展,一国经济活动中心将从农业生产领域转向工业(即工业化过程);城乡人口分布格局亦随之发生变化,乡村人口转变为城镇人口(即城镇化过程)[4]。这种产业发展属性的“农—工转型”(即非农化)与人口聚居形态的“乡—城转变”(即城镇化)呈现的依存关系,表达了社会生产力发展带动人口乡城转移和非农从业的互动效应。但或许是碍于当时工业化发展的强势,西方学者并没有将“工业化”(Industrialization)拓展到“非农化”(Non-agriculturalization)层面来认识,亦缺乏将非农化纳入城镇化分析框架统筹关注的学术实践。在中国,关注城镇化的文献虽然很多,但把非农化纳入其中予以同等关注的研究还是很有限,更少见直接针对“两化”关系的论述。辜胜阻应是最早将城镇化与非农化纳入同一个研究框架,并直接以《非农化与城镇化研究》为题著书立说的学者[5]。这在改革开放初期的20世纪80年代无疑具有开创性,但时过境迁,现在看来,其中关于非农化的认识显然还局限在乡镇企业发展方面,诚不足以表达非农化所具有的丰富内涵。21世纪以来关于城镇化的文献中,虽然也不缺对非农化的关注,但多是针对农地的非农化[6-7],或是产业的非农化的研究[8]。

二是城镇化越位,即在城镇化与非农化“两化”协调的一般共识中,城镇化超前于非农化而“一意孤行”。在改革开放以前,中国的城镇化进程与非农化转型极为缓慢,两者基本同步。但自改革开放以来,伴随市场经济的深化和户籍制度的松动,城镇化与非农化的分离现象就呈不断加剧的态势,导致实践中人口的城镇化(聚居空间的乡—城转变)超越人口的非农化(从业属性的农—工转型)。一方面,城镇快速扩张,不断兼并着周边乡村,失地农民一夜之间“被城镇化”,城镇(常住)人口骤然增加起来,但却难以获得相应的非农就业保障,导致从业属性的非农化跟不上聚居空间的城镇化【 与“从业属性非农化跟不上聚居空间城镇化”情形截然相反,中国城镇化快速扩张同时导致的农地非农化超前人口城镇化现象也较为突出,只是农地非农化问题不在本文关注的“人口”视域内。】;另一方面,大量涌入城镇的农村劳动力,主要集聚在一些低端行业,大多属非正规部门,由于缺乏劳动保障,收入低且不固定,致使进城农民极易变为无业游民,甚至沦为城市贫民。这种超越非农化就业保障的过度城镇化被视为一种“病态城镇化”[9],亦是欠发达国家落入“拉美陷阱”的一个重要致因[10]。

三是人口学内隐,指经济学视角遮蔽了人口学视角,许多研究都以“产业”(Industry)非农化论题覆盖“从业”(Employment)非农化研究[11]。尽管我们承认,产业非农化决定从业非农化,但两者并不能直接替代,更不可混为一谈,正如经济学不能替代人口学一样。产业的非农化是经济学关注的议题,其研究宏观的产业发展及其结构转换,从业的非农化则涉及劳动力的行职业变动,更多是基于人口主体的微观行为选择。因此,如若不区分从业非农化与产业非农化两者的涵义,就难以划清人口行为与产业转换的边界,既不利于细化人口要素在非农化中的从业转型分析,也无助于从“人的城镇化”层面来拓展非农化认识,亦难以对接身份待遇的非农化及农民工市民化。其结果则是在实践中往往导向两个认识误区:一是混淆城镇化与市民化的内涵差异,认为只要成为所居城镇的“常住人口”,就自动取得了该城镇的“市民”身份;二是颠倒城镇化与非农化的因果关系,认为只要全力推进城镇化即可带动非农化[12]。

基于上述分析,我们期望从如下两个层面体现本研究的学术价值和应用价值:一是在认识层面,跳出学界既成的对城镇化的一般“共识”,从人口学视角把“城镇化”、“非农化”和“市民化”的所谓“三化”置于同一个分析框架中,既拓展以往“两化”(城镇化与非农化)协调发展的认识视野,又凸显人口形态在“三化”进程中的角色或身份转变;二是在实践和政策层面,遵循“以人为核心”的新型城镇化道路,理顺“三化”发展的内在逻辑与演进顺序,坚持非农化为引领、城镇化作载体、市民化成归宿的发展导向,为中国城镇化的健康发展与持续推进注入非农化的动力与市民化的活力。

二、城镇化、非农化和市民化进程中的“人口”观

在城镇化、非农化和市民化“三化”演进的过程中,“人口”自始至终都是一个不可或缺的显性指标和主体要素,且可在“三化”演进中观察到人口形态的不同表现形式及其转变特征【 辜胜阻等就曾撰文指出:“完全意义上的城镇化要实现进城人口的‘三维转换,从农业到非农业的职业转换、从农村到城镇的地域转换、从农民到市民的身份转变[13]。”】。

1.“城镇化”作为人口聚居形态的乡城转变过程,即是一个化“乡村人口”为“城镇人口”的过程

通常意义上理解的“人口城镇化”就表现为乡村人口转变为城镇人口并在城镇聚居的过程。因此,人口在乡城之间的这种形态转换,直观体现了人口聚居空间格局转变的城镇化过程。

按照当下中国乡城人口统计规范,有两个标准直接影响到我们对乡城人口的辨识:一是按户籍性质划分的“本地人口”(户籍人口)和“外来人口”(非户籍人口);二是按居留时间划分“常住人口”与“暂住人口”(或“流动人口”)。

严格意义上的“城镇人口”必须同时具备“城镇户籍”和“常住城镇”两个条件。但在数以亿计的流动人口正在重塑中国乡城人口格局的情势下,这种严格意义上的“城镇人口”概念已然拓宽,面对日益增长的来自城镇辖区以外的流动人口(其中绝大部分是来自乡村的农业人口及其随迁家属),国家明确规定,只要他们在城镇连续居住满半年,即可被统计为该城镇的常住人口【 依照2000年“五普”对“常住人口”的界定,离开户籍所在地半年及以上者也归属“常住人口”,但针对所居城镇,如若连续居住时间不足半年,则只能被统计为该城镇的“暂住人口”。】。这意味着,当代中国的“城镇人口”并不只是具有城镇户籍且常住城镇的本地人口,还应包括没有城镇户籍但“常住”城镇满半年的外来人口。如果说前者是传统制度规范下的城镇“原住民”,那么后者则是当代市场经济驱使下的来自城镇辖区以外的“新市民”。据此而论,在中国城镇化进程中,城镇人口就可以划分为“原住民”和“新市民”两种形态。

進一步观察,身为城镇“原住民”的本地(户籍)人口是按公安部门的户籍管理系统提供的“非农(户籍)人口”来统计的,因此在指标内涵上城镇“本地(户籍)人口”被等同于“非农(户籍)人口”;而城镇外来(非户籍)人口作为“新市民”,其主体则是指城镇常住人口中那些来自农村(户籍)的人口【 依照流动人口的城乡流动关联,可把流动人口划分为“城城流动”、“乡城流动”、“乡乡流动”和“城乡流动”四种人口流动类型,其中“乡城流动”是当代中国流动人口的主体。以人口普查数据为证:2000年“五普”时,乡城流动人口占全国总流动人口的比重为52.2%,2010年“六普”时上升到63.2%,2020年“七普”时进一步上升至66.3%。意味着每三个流动人口中就有两个为乡城流动人口。进一步观察城镇流入人口的比重,更可凸显“乡城流动”的强势,从“五普”到“七普”,乡城流动人口占城镇流入人口的比重持续上升,从71.5%上升到75.2%,表明城镇常住人口中来自农村(户籍)的人口超过四分之三[14-15]。据此认为当今中国城镇(常住)人口中,外来(非户籍)人口作为“新市民”,其主体是来自农村(户籍)的人口。】。其逻辑关系表达可见图2。

基于上述分析,对当代中国城镇化的统计亦可划分两类人口统计指标,一是常住人口城镇化率(城镇常住人口/城乡总人口);二是户籍人口城镇化率(城镇本地人口/城乡总人口)。统计数据显示,自改革开放以来,中国人口城镇化呈持续上升走势,常住人口城镇化率从1978年的不足18%,上升到2020年的63.9%。与此同时,户籍人口城镇化率也从1978年的15.9%上升到2020年的45.4%。两个城镇化率指标之差,正是城镇(常住)人口中没有取得城镇户籍的“新市民”人口(见图3)。

在改革开放初期,“人户分离”现象有限,常住人口与户籍人口两者非常接近,伴随城镇化的推进,两指标差距凸显,“新市民”在城镇人口中的占比不断扩大,从1978年的2.1个百分点扩大到2020年的18.5个百分点。2020年“七普”时全国城镇(常住)人口为9.02亿,而按非农户籍统计的城镇人口(即“原住民”)为6.41亿,两者之差形成2.61亿的城镇“新市民”,意味着在城镇常住人口中有近30%的来自农村的“新市民”人口。

2.“非农化”作为人口从业属性的一种转变,体现为“农业人口”转变为“非农人口”【 这里的“非农人口”专指非农从业人口,与非农户籍人口不同。】的过程

这种从业属性的“农—工”转型,根本上源于农业生产力的提高和非农产业的发展,但也完全有可能源于农业劳动力的弃农从工(或经商)选择。直观来看,人们只要脱离农业,进入非农行业就业,就实现了非农化。这意味着非农化的人口从业转型其实并不一定与城镇化的人口空间转移相呼应。

观察中国从业人口就业的乡城分布和产业分布发现,在1978年改革开放以前,从业人口的乡城分布与产业分布变化轨迹倒是非常吻合,表明当时从业人口在空间集聚与产业选择两个变化维度上具有高度的一致性,即城镇从业人口≈非农从业人口。自改革开放以来,伴随农村联产承包责任制的实施和农业劳动生产效率大幅提高,大量农村劳动力从土地上分离出来,进入乡镇企业从事非农生产,或进城务工,因此非农从业人口在总就业人口中的占比呈快速而持续的上升态势。与城镇就业人口占比的同期值比较,非農就业人口比重明显更高(见图4)。

在2020年全国7.51亿的总就业人口中,按产业划分的非农就业人口规模达到5.73亿,同期按乡城划分的城镇就业人口规模仅为4.63亿,两者之差值预示着,有超过1.1亿来自乡村的劳动力主要在城镇(或主体在城镇)非农岗位就业,但并未被纳入城镇就业人口统计范畴【 国家统计局农村司《2009年农民工监测调查报告》数据显示,全国外出农民工中有95.6%在城镇就业。】。相较于以往,这种不断扩大的差距表明,在与日俱增的农村(户籍)非农就业人口难以转化为城镇(户籍)人口的情形下,中国的非农化进程不得不在现实上超越城镇化的空间限定和制度束缚而推动农业人口向非农产业集聚。在此意义上可以说,中国的非农化进程具有强烈的自主选择性,人口的“农—工”转型在很大程度上与人口的“乡—城”转移相脱节,带来的是人口从业属性与人口聚居空间的长期背离,形成了农业人口非农从业的“农民工”这一特殊群体【 据《全国流动人口动态监测数据集(2015)》表2-7c相关数据计算,2015年有98.6%的农业户籍流动人口为非农就业[16]。】,这表明,在非农化进程中,人口形态的从业属性转变并未与城镇化协同共进。

3.“市民化”表达的是个体的“市民”身份及其权益的获得过程,即从“农民”转变为“市民”,或“乡下人”向“城里人”转变的过程

通常认为,拥有城镇户籍、居住在城镇且实现非农从业是认定“市民”的三个重要标准,表明市民化过程离不开城镇化与非农化。但是人口聚居形态的空间转变,只表达了乡城人口的此消彼长关系,并不必然伴随“市民化”的完成,也未必注定“市民”身份及其权益的获得。尽管我们承认,人口的城镇聚居是获得“市民”身份的先决条件,却并非充要条件。

当代中国户籍制度的约束力已大为消减,乡城人口的自由流动也越来越顺畅,而且近十年来确实有越来越多的农民离开乡村,进城落户成

了“市民”【 根据公安部公布的人口数据匡算,2011年至2021年,全国农村户籍人口从8.8亿减少到7.5亿,意味着近十年间有1.3亿农村户籍人口进城落户,成为城镇户籍人口。】。但在现实中,同时还有数以亿计没有城镇户籍的常住人口,尽管他们工作和生活在城镇,就聚居空间与从业属性来看已经完成了城镇化和非农化,但我们仍然难以把“城镇人口”与“非农人口”和“市民”直接画等号。因为能自由流动并不等于能自动融入,非农从业的实现也并不必然保证“市民”身份及其权益的获得。很多进入城镇的农村人口,即便取得了城镇“常住”资格,但仍然难以获得“市民”权益,普遍处在有“市民”身份、无“同城”待遇的窘境中【 魏后凯的一份研究报告指出,2012年农民工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险的参保率分别为14.3%、16.9%、8.4%、6.1%,同期城镇人口的参保率分别为42.8%、75.4%、21.4%、21.7%,两者之间的显著差距表明,农民工群体在城市中很难享受到本地市民同等的公共服务[17]。】。可见农业转移人口的市民化远不止于户籍制度的存废,而是一个包括权益保障、身份认同和情感归宿多重层面在内的整体建构过程。那种以为只要城乡户籍边界消失,就可以达成农业转移人口的市民化、实现城乡统筹愿景的认识显然过于天真[18]。也正因为如此,“农民工市民化”一直是当下中国备受关注的一个热点议题,是中国城镇化进程中必须跨越的一道门槛。

从“人口”角度观察,“市民”无外乎指聚居在城镇的居民,所以市民化的实现标志就是乡下人(农民)转变为城里人(市民)。但在此转变过程中,如果没有物质上的获得感、身份上的认同感和心理上的归属感,这样的“市民”就是空有其名。由于长期以来城乡二元分割户籍制度的约束,数以亿计的农民工群体及其随迁家属,即便已经实实在在地聚居在城镇,也已经脱离农业、从事非农工作,但并不被所在城镇接纳,更难以享受到“非农”待遇。面对资源垄断与机会阻隔,广大农业转移人口在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面难以享受到城镇居民同等的基本公共服务。有数据显示,2015年全国按户籍分类的流动人口中,农业户籍流动人口仅有1.71%享有城镇居民医疗保险,同期非农户籍流动人口的这一指标为15.57%[16]。两相比较,农业转移人口的“市民化”进程并不通畅。

现实中,人口从业属性的非农化转变,可以不依赖于人口聚居空间的城镇化。这其中所隐含的正是两种人口形态转变的异同,尽管这两种人口转变具有内在的协同趋向,但受外在因素干扰往往导致分离。当今中国数以亿计的农民工群体的城镇生存处境,即是对他们业已“脱农”、人难“入市”这样一种分离状态的真实反映。

综上所述,在城镇化、非农化和市民化“三化”演进的过程中,人口形态的转变虽然相互关联,却有着并不一样的转化形态,亦依循于各自的实现路径。非农化表现为人口从业属性的转变,城镇化表现为人口集聚空间形态的转变,市民化则是人口身份认同的转变。进一步看,这样三种人口形态的转变对应于“三化”进程,既可以在各自的运行轨道中平行呈现,也完全可能在同一个框架中叠加发生。

纵观世界乡城演化的历史进程和一般规律不难发现,城镇化总是伴随非农化而显现的,同时又成为市民化得以实现的依托。三者之间形成非农化为引领、城镇化作载体、市民化成归宿的逻辑关系链。这种城镇化、非农化和市民化“三化”之间客观存在的内在关联犹如一个生命有机体,即如果把“三化”视为一个生命活体,非农化就是支撑生命体的骨架,城镇化就是包裹于骨架之外的皮肉,市民化就是生长在皮肉之上的毛发。如此比喻,意欲象征“三化”的各自作用及其有机关系。

首先,喻为“骨架”的非农化是支撑城镇化的基础,骨架的大小与强健程度决定着生命体的体积与质量,意指作为基础的非农化支撑着城镇化。非农产业的规模与体量决定着非农从业人口城镇聚集的多寡。

其次,喻为“皮肉”的城镇化包裹于骨架之外,因此皮肉覆盖的面积与骨架的大小成正比。没有骨架的支撑,皮肉必将萎缩。意喻着城镇聚集人口的规模大小,有赖于非农产业的体量与发展程度。

最后,喻为“毛发”的市民化生长在城镇化皮肉之上,毛发的疏密程度依附于皮肉的品质优劣。意喻着城镇化的品质涵养着市民化,市民化的实现程度取决于非农化与城镇化的成效。如果说“皮之不存,毛将焉附?”,那么同理可说“皮质不佳,毛必稀疏”。这恰如当代中国的一些新建城镇,既缺乏非农产业支撑,又没有城镇居民的实惠,因此难以聚集人气,甚至沦为空城。

鉴于“三化”转换中人口形态的滞留或阻隔,势必造成有城镇化无非农化或有城镇化无市民化两者分离的现实情境,进而导致城镇化空壳而不可持续。因此本文认为,“三化”分离必将导致“三农”问题无解,唯有“三化”协同才有可能带来“三农”问题的消解。而“三化”协同的显见标志就应该是人口形态转变的趋同。

三、“三化”协同中的“人口”归一

从“人口”的主体性角度来观察,无论是从业属性非农化,还是聚居形态城镇化,抑或身份认同市民化,皆可视为同一人口群体的不同形态转变过程。尽管三种人口形态的转变是在相应的“三化”格局中发生和完成的,各有自己的形成机理、实现路径与目标诉求(非农化解决农业问题,城镇化解决农村问题,市民化解决农民问题[3]),然而,基于“人的城镇化”主张,在理解和厘清城镇化、非农化和市民化“三化”异同的基础上,将“三化”纳入同一个行动框架中,阐明“三化”过程中人口形态的不同表现及其转变所包含的社会经济效应,对于疏通人口在“三化”之间的协同共进与顺畅接续、促进城镇化的健康发展与持续深化就显得尤为必要,它也是我们践行国家“以人为核心”的新型城镇化战略、促进农业转移人口享有城镇基本公共服务、提升城镇化品质的必由之路。

本文认为,在“三化”协同中实现“人口”归一,并不是简单地要求“三化”齐头并进,也不是硬性地追求“三化”合一,而是在此过程中谋求人口形态的趋同,即在有序推进“三化”的过程中,尽可能促使不同形态的人口转变在时空交集上趋于同步,呈现从业属性、聚居空间与身份认同这三者在既定“人口”群体上的同构。具体实践中,可以分为以下两步走。

第一步是保证“两化”联动中的“人口”同构:即通过从业属性“非农化”与聚居空间“城镇化”的联动,促成农业人口转变为非农人口的同时,完成农村人口向城镇人口的转化,体现非农就业与城镇聚居的人口同构。

在城乡“二元”户籍制度约束力大为削弱、国人的自由流动和自主择业越来越宽松的当代中国,要促成非农就业与城镇聚居的合二为一,达成“两化”联动中的人口同构目标已经不难做到。尤其是在开放的市场条件下,作为“理性人”的农村劳动力大多会选择向“好挣钱”的城镇集聚,这种为挣钱而进城的行为选择,本身就实现了非农就业与城镇聚居的个体同构。但是,作为既定群体的“人口”,广大农业转移人口要想在城镇获得稳定的就业和固定的居所还有赖于相应的制度支持。

在劳动保障方面,一是要深化所有制经济体制改革,大力发展非公有制经济,创造灵活便捷的就业岗位,这些是满足广大农村转移人口进城就业的有效之举[19];二是要打破区域分割,建构全国统一的要素配置市场,促进农民工社会保险的跨省区转移接续【 目前,虽然各地政府允许养老保险可以转移接续,但受限于 40%的差额,流入地政府自然会设置种种障碍拒绝接纳养老保险关系,有的地区要求参保人(农民工)自己补足在之前地区的差额部分,这使得本来就工资不高的农民工只能望而却步,造成养老保险关系断缴,进而造成农民工养老保险成本无法被有效分担。】;三是政府职能部门与用工企业联合,为农业转移劳动力提供有组织的非农就业技能培训;四是政府财政支持,助力农业转移人口城镇就业保障,包括针对新市民或年轻人的“零资本创业”计划[20]。

在住房保障方面,早在党的十八届三中全会就明确提出,要把进城落户农民的住房和社会保障完全纳入城市居民中,为此,除了政府为符合条件的农村转移人口提供“廉租房”以外,各地都开展了一些积极的探索,譬如河北省出台相关政策,鼓励地方政府对符合当地城镇住房保障条件的农民工发放租赁补贴【 2019年河北省政府制定《关于进一步优化服务促进农民工市民化的实施意见》,将符合当地城镇住房保障条件的农民工纳入住房保障范围,鼓励有条件的地方对符合当地城镇住房保障条件的农民工发放租赁补贴。对公共租赁住房等保障性住房用地应保尽保,及时供应。鼓励外来务工人员集中的开发区集中建设宿舍型或单元型、小户型公共租赁住房。】;广州市也推行了“住房租售同权”【 2017年7月17日,广州市政府办公厅印发《广州市加快住房租赁市场工作方案》,此次“租赁16条”最受关注的是租房人子女可就近入学的规定。提出“赋予符合条件的承租人子女享有就近入學等公共服务权益,保障租购同权”。文件明确规定需要满足以下条件:具有本市户籍的适龄儿童少年、绿卡持有人子女等政策性照顾借读生;符合市及所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女,其监护人在本市无自有产权住房,以监护人租赁房屋所在地作为唯一居住地且房屋租赁合同经登记备案的,由居住地所在区教育行政主管部门安排到义务教育阶段学校(含政府补贴的民办学校学位)就读。】。

第二步是结合“市民化”,谋求“三化”联动中的“人口”归一:即在从业属性“非农化”与聚居空间“城镇化”“两化”联动的基础上,进一步协同身份认同“市民化”的联动,促使农民到市民的身份转变能够紧随人口的“农—工转型”与“乡—城转变”联动。

这种“两化”向“三化”联动的拓展看似一步可达,实则举步维艰,因为市民化的进程触及深层的社会利益关系[20],必将带来城乡利益格局的重构和公共资源的再配置,因此需要打破现行的体制机制阻隔,从国家顶层设计来建构促进“三化”联动的体制机制保障。

自2014年国家新型城镇化战略实施以来,推动农业转移人口落户城镇一直是该战略的中心任务。为此,国家针对不同的城市等级,制定了差异化的城市落户政策,有序推动符合条件的农业转移人口落户城镇。但是,农业转移人口的市民化,并不只是单纯的户籍变化【 有研究发现,在两种市民化政策中,扩大户籍人口占比与减少公共服务差距都有助于推进城镇化,但前者将拉大城乡收入差距,后者有助于缩小城乡收入差距[21]。】,也不止于有稳定的就业和固定的居所,还要有能够支撑他们在城镇安居乐业的体制机制保障。尤其对逐梦城市的新一代农民工,“进城”的内涵已经不同于他们的父辈,过去看重的是“挣钱有门路”,如今还希望“权益有保障”[22]。正所谓“活在城镇,还是生活在城镇”[23] 直接关乎对“市民化”品质的不同诉求。

鉴于上述分析,一方面要理顺“三化”关系,坚持非农化引领城镇化,城镇化助推市民化的递进顺序,在城镇化实践中承前启后,追求“三化”的联动共进或顺畅接续;另一方面要消除“市民化”进程中的体制机制障碍,探索有助于新型城镇化实施的可行路径,切实让广大在城镇有固定居所和稳定职业并有落户意愿【 基于全国流动人口动态监测调查数据观察发现,近年来流动人口的城市落户意愿总体呈下降态势。这表明农村流动人口即便久居城镇从事非农工作(实现了城镇化与非农化),但权衡自身城乡利益的得失,并不愿意接受“市民化”而选择城乡两栖[24]。这其中涉及更为复杂的矛盾梳理,限于篇幅,笔者另有阐述[25]。】的农村转移人口能够分享城市发展的成果,增强他们权益上的获得感、身份上的认同感和心理上的归属感。为此,除了前述的劳动保障和住房保障两方面的制度建设

以外,还需要从医疗、养老、子女教育和社会融入等多方面进行改革,

切实推进基本公共服务的均等化,制定有助于“三化”联动的配套措施。

事实上,在《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》大政方针的指导下,国家层面的一系列改革措施和制度安排都在不断推出,仅在2020年当年就印发了三个文件。

2020年4月中共中央 国务院

发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》文件在引导劳动力要素合理畅通有序流动方面明确提出:“放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,试行以经常居住地登记户口制度。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制,推动公共资源按常住人口规模配置。”这其实就是从供给侧角度强调城市的要素聚集匹配。2020年4月国家发展和改革委员会印发的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》中更进一步强调:“推动城镇基本公共服务覆盖未落户常住人口。出台国家基本公共服务标准。提高居住证发证量和含金量,推动未落户常住人口逐步享有与户籍人口同等的城镇基本公共服务。”这进一步表明国家改进基本公共服务,满足更广大人群的制度调整。2020年11月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出:“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。推进社保转移接续,健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。实现基本养老保险全国统筹。”

上述这些来自国家层面的大政方针无不指向对城市非户籍常住人口“市民”权益的增进与改善,对于有效促进“三化”协同中的“人口”归一具有重要的指导意义。也因此,可进一步预言,全面消除人口流动的体制机制障碍,强化基本公共服务全覆盖,推进“以人为本”、统筹城乡、普惠公平的新型城镇化战略必将不断深化,我们需要做的就是坚定不移、积极稳妥地把上述政策主张付诸实施。尤其是针对农民工市民化,一定要统筹解决进城农民工“市民化”的成本分摊机制,理顺国家机关、地方政府和用工单位的职责。

在国家层面,遵循新近颁布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》要求,在积极打破地方保护和市场分割、打造全国统一的要素自由流动和资源市场配置体系的前提下,打破社會保障制度的地区分割、构建基本养老保险制度的全国统筹势在必行,这其中还包括社会保险关系的转移接续、医疗保险的跨省异地就医医疗费用直接结算等。

在地方层面,基层政府在做好基本公共服务有效供给的前提下,有责任维护市场秩序,督促企业做好社会保障工作,保障进城农民工及其家属的“市民”权益,其中包括:健全以居住证为主要依据的随迁子女入园入学政策;推进以解决新市民住房为主要出发点,向广大有固定工作岗位的进城务工人员提供政府廉租房的工作。

在用工单位层面,企业作为农民工在城市工作的实体,理应对农民工市民化成本承担一定的比例。

在社会保障方面,企业必须为农民工缴纳社保,积极主动为其购买养老、医疗等社会保险。

图5 “三化”协同中“人口”归一的体现

目前来看,我国农民工市民化成本分担体系的各主体都是各自发挥作用,没有很好地相互协作,形成有效的分摊机制。因此广大聚居在城镇的农民工仍然难以获得应有的“市民”权益。

总之,在人口城镇化进程中,农民变市民的身份认同上的“市民化”是新型城镇化战略中具有决胜意义的最终环节。可以断言,只有当聚居城镇的农业转移人口能够以“市民”身份安居乐业于所在城镇,并能够与本地市民一样平等享受基本公共服务,“三化”协同中的“人口”归一才能真正体现出来,即集“非农从业”、“城镇聚居”和“同城权益”于一身(见图5)。

四、结论及讨论

人口是社会经济发展的能动主体,任何社会经济活动都是由人发起、为人所立,并最终通过“人口”主体体现和实施。我们认为,城镇化的实现并不在于人口聚居形态的空间变化,即乡—城转变,而取决于人口从业属性的非农转变,即农—工转型。同样,我们强调,农业转移人口的市民化需要以从业方式的非农化为引领,以“市民”身份及其权益的平等获得为标志,而不是以聚居形态的城镇化为终结。因此,本文主张,坚持以农业人口的非农就业(农转非)为先导,引领农村人口的城镇聚居(农转城),赋予农业转移人口同等的“市民”权益,应是城镇化、非农化和市民化“三化”协同共进中“人口”归一的不二选择,也是“三农”问题得以消解的必由之路。

2014年颁布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确提出了“三个1亿人”的乡城人口转移目标,这一目标直指人口城镇化。但是如前所述,人口城镇化内涵所展现的人口转变只是空间聚集,并不必然连带人口的从业属性转型,更不一定体现人口的身份认同。因此,如若不能从体制机制上促进稳定的就业、固定的居所和“同城”的待遇,人口城镇化就只不过是所谓的“半城镇化”[26]。

本文阐述的“非农”仅是一个笼统的概念,其所涉及的产业可以涵盖除农业以外的所有行业和职业。然而,广大农业转移人口的非農从业选择大多受到人力资本不足和社会资本缺失的双重限制,更多地只能集中在一些技能要求低、劳动强度大、收入待遇差的非正规领域从业。因此,同样是非农化从业转型,但“非农”转型的实现程度与内在品质会很不一样,甚至有可能进一步强化城乡差距和工农差距。

总之,秉持“以人为核心”的新型城镇化主张,在理解和把握城镇化、非农化和市民化“三化”异同的基础上,明辨“三化”过程中人口形态的不同表现及其转变所包含的社会经济效应,对于疏通人口在“三化”之间的顺畅接续和促进城镇化的健康发展与持续深化至关重要,这亦是本文意旨之所在。

参考文献:

[1]保罗·诺克斯,琳达·迈克卡西.城市化[M].顾朝林等,译.北京:科学出版社,2011:9.

[2]罗淳.中国城市化的认识重构与实践再思[J].人口研究,2013(5):1-15.

[3]洪银兴.新阶段城镇化的目标和路径[J].经济学动态,2013(7):4-10.

[4]西蒙·库兹涅茨.各国的经济增长[M].常勋等,译.北京:商务印书馆,1999:13.

[5]辜胜阻.非农化与城镇化研究[M].杭州:浙江人民出版社,1991.

[6]王定祥,李伶俐. 城镇化、农地非农化与失地农民利益保护研究:一个整体性视角与政策组合[J].中国软科学,2006(10):20-31.

[7]张良悦.中国城镇化进程中农地非农化的偏离与矫正[J].区域经济研究,2020(3):79-89.

[8]苑韶峰,朱从谋,杨丽霞,徐建春.人口城镇化与产业非农化的时空耦合分析——以浙江省67个县市为例[J].经济地理,2017(3):144-151.

[9]简新华.新型城镇化与旧型城市化之比较[J].管理学刊,2014(6):56-60.

[10]陈湘源.试析“拉美陷阱”的成因及启示[J].当代世界,2017(3):36-38.

[11]陈甬军,中国城市化发展实践的若干理论和政策问题[J].经济学动态,2010(1):25-31.

[12]罗淳,陈瑛.中国乡城人口的分化态势与融合导向[J].人口研究,2015(5):59-71.

[13]辜胜阻,李睿,曹誉波.中国农民工市民化的二维路径选择——以户籍改革为视角[J].中国人口科学,2014(5):2-10.

[14]程梦瑶,段成荣.迁徙中国形态得到进一步确认[J].人口研究,2021(3):75-81.

[15]王桂新.中国人口流动与城镇化新动向的考察——基于第七次全国人口普查公布数据的初步分析[J].人口与经济,2021(5):36-55.

[16]王培安.全国流动人口动态监测数据集(2015)[M].北京:中国人口出版社,2016:61-87.

[17]魏后凯,苏红键,李凤桃.农民工市民化现状报告[J].中国经济周刊,2014(9):20-25.

[18]田明,李辰,赖德胜.户籍制度改革与农业转移人口落户[J].人口与经济,2019(6):1-13.

[19]陈锡文.户籍制度改革与农业转移人口融入城镇[M]//国家卫生和计划生育委员会流动人口司,中国人民大学社会转型与社会治理协同创新中心.对话:人口流动迁移与数据开发共享——第一届新型城镇化与流动人口社会融合论坛演讲论文选编.北京:中国人口出版社,2014:7-12.

[20]张鸿雁.中国新型城镇化理论与实践创新[J].社会学研究,2013(3):1-14.

[21]吕炜,高飞.城市化、市民化与城乡收入差距——双重二元结构下市民化措施的比较与选择[J].财贸经济,2013(12):38-46.

[22]盛玉雷.促进农业转移人口市民化[N]. 人民日报,2022-04-07(7).

[23]陆铭.大国大城:当代中国的统一、发展与平衡[M].上海:上海人民出版社,2016:166.

[24]苏红健.中国流动人口城市落户意愿及其影响因素研究[J].中国人口科学,2020(6):66-77.

[25]朱要龙,刘培培,王树.农地制度、土地依附效应与半城镇化问题研究——基于人口农村退出视角[J].人口与经济,2020(2):47-62.

[26]李爱民.中国半城镇化研究[J].人口研究,2013(4):80-91.

Three Kinds of Change of Population Status and Its Coordinate Development

in the Process of Chinese Urbanization

LUO Chun1, ZHU Yaolong2

(1.School for Economics,Yunnan University, Kunming 650091,China;

2.School for Ethnology and Sociology,Yunnan University, Kunming 650091, China)

Abstract: A full urbanization should be comprising non-agriculturalization and citizenization. These three kinds of process are linkage with each other. Among these processes, “population” is an indispensable principal indicator and main factor from beginning to end, whose different status and features can be found. Reviewing Chinese study on urbanization, there are three issues: “absence of non-agriculturalization” , “offside of urbanization” and “implicitness of demography”. Hundreds of millions Chinese rural population in city fall into dilemma that even if most of them could be title of permanent residents, they still have no “citizen” right, therefore,this paper jumps out of the isolated understanding of urbanization and holds “people-centered”proposal of new urbanization, and based on demographic perspective, puts non-agriculturalization, urbanization and citizenization into one frame, discussing the transitions of populations role and identity in the

“three kinds of process”. Then, this paper combines three kinds of change of population status with “three kinds of process” and “three agricultural problems” correspondingly, exploring its coordinated progress and smooth continuation among “three kinds of process”. The paper shows that the realization of urbanization does not depend on the spatial change of population settlement pattern, that is, rural-urban transformation, but on the change of employment attribute, that is,agriculture-non-agriculture transformation. The paper also explains that the citizenization of the migrant agricultural population should be led by the non-agricultural employment, and marked by the identity of “citizens” and the equal access to their rights and interests, rather than the end of urbanization of the settlement pattern. The paper argues that a full and sustainable urbanization should be supported by non-agricul-turalization and contribute to citizenization with the social-economic development. Finally, the paper puts forward some policy orientation based on system reform.

Keywords:urbanization;non-agriculturalization;citizenization;population status;coor-dination of “three kinds of process”

[責任编辑 崔子涵,方 志]