中国网民的内容品位与社会分层

崔家勇 郭 晶

一、引 言

改革开放以来的市场经济政策,已引发中国社会经济层面的阶层(status)分化。(1)邓凌:《当代中国社会转型中的阶层分化》,《中央社会主义学院学报》,2011年第2期。在我国市场化转型的背景下,中国社会的文化分层问题也引发了学术界对社会阶层与文化消费间关系的探讨。谈到这一关系,教育、收入及区域经济发展的不均衡,常被解释为文化消费分层(classification)的结构性因素,同时它也指向了不同阶层的“品位”问题。

关于“品位”,布尔迪厄在其《区分》一书中,提出了社会阶层与文化实践之间的关联性。布尔迪厄指出,购买艺术作品是“个人品位”的证明,是通过“区分”个人“权威”或“修养”的形式对符号和权力标志的归并,是个人优异的最高体现。(2)皮埃尔·布尔迪厄:《区分:判断力的社会批判》,刘晖译,商务印书馆,2015年,第441页。反映在个人的文化消费上,即通过欣赏曲高和寡的“阳春白雪”,达到与“下里巴人”的文化品位相区分的目的。经济学家贝克尔认为,个人的品位或偏好来自过往的社会经历与习惯,因此文化对个人偏好具有相当大的影响,但行为对文化的影响却十分缓慢。(3)Gary S Becker: Accounting for Tastes, Harvard University Press,1996, pp.3,16.在“后布尔迪厄”时代,尽管二元对立的审美分析结构遭到“文化杂食性”(omnivorousness)概念的挑战,文化品位与社会阶层的关联性仍是各国文化社会学研究关注的焦点。

“区分”及“文化杂食性”的概念来源于西方社会,中西方社会发展轨迹的巨大差异虽然告诫我们不能照搬上述概念,但中国国民的文化品位分层问题同样值得关注。“暴发户”(4)李强:《社会分层十讲》,社会科学文献出版社,2011年,第11-24页。“小镇青年”“小镇做题家”(5)张茜、刘庆帅:《不平等的“贵子”:基于网络民族志的“小镇做题家”就读体验研究》,《中国青年研究》,2021年第6期。“土味文化”等公共话语标签在中国社会研究中的浮现,既反映出社会转型时期公共讨论中普遍的文化心态,即通过审美及相应的文化实践彰显社会阶层的优越性,也反映出个人社会资本对其品位、偏好的长期影响。然而,关于中国社会文化区分的研究仍比较有限。特别是在互联网时代,中国网民的内容消费结构如何,品位分层与社会阶层有何关联,已成为亟须解决的基础性问题。基于此,本文根据网民的内容偏好进行了品位群体的划分,试图厘清上述问题。

二、文献回顾:品位、区分与文化杂食性

(一)品位与区分:布尔迪厄的文化社会学批判

在布尔迪厄的区分理论中,品位是阶层惯习在日常生活中的表现,是使阶层界限更加明确的手段。(6)刘欣:《阶级惯习与品位:布迪厄的阶级理论》,《社会学研究》,2003年第6期。品位带有鲜明的意识形态色彩,被认为是社会阶层的标记,意指社会经济地位和特定的生活质量或“格调”层次。(7)夏建中:《当代流行文化研究:概念、历史与理论》,《中国社会科学》,2000年第5期。布尔迪厄将以保持独特品位彰显优越感的文化实践称为“区分”(distinction),认为其是由社会阶层决定的、无意识的审美实践。(8)皮埃尔·布尔迪厄:《区分:判断力的社会批判》,刘晖译,商务印书馆,2015年,第503—594页。

在关于品位的文化论争中,学者常将精英文化与大众文化视为二元对立的关系。(9)陈钢:《精英文化的衰落与大众文化的兴起》,《南京师大学报(社会科学版)》,2001年第4期。精英文化通常被形容为“高级文化”(highbrow culture),是指歌剧、芭蕾、古典文学等“好的”(fine)艺术作品。(10)Semi Purhonen, Jukka Gronow, Keijo Rahkonen“Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation”, Acta Sociologica, vol.54, no.4(2011).大众文化通常指向流行文化(pop culture)、民间文化(folk culture)等,常作为“低级文化”(lowbrow culture)与精英文化相区分。(11)Richard A Peterson, “Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore”, Poetics, vol.21, no.4(1992).在人类学家芮德菲尔德的分析模型里,精英文化与大众文化分别指向了社会文化的“大传统”与“小传统”:前者生于庙堂,后者自然萌发,两者相互依赖、相互影响。(12)罗伯特·芮德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王莹译,中国社会科学出版社,2013年,第94-96页。

在不同的历史时期,高级文化所指涉的文化类型也在发生变化。20世纪中叶起,随着娱乐性文化产业的发展,从事文化社会学研究的学者就开始关注传统高级文化消费市场的衰落。例如,有研究指出近年来芬兰人的高级文化品位出现了整体下滑,特别是年轻人对高级文化的兴趣明显降低了。(13)Semi Purhonen, Jukka Gronow, Keijo Rahkonen, “Highbrow culture in finland: Knowledge, taste and participation”, Acta Sociologica, vol.54, no.4(2011).以色列的音乐流行趋势也表明,20世纪60年代起古典音乐受到了以色列摇滚乐、穆齐卡音乐、地中海音乐和全球流行乐等音乐流派的冲击。(14)Stanley Waterman, “The Israeli music scene: An essay in secular culture”, Contemporary Jewry, 2010, vol.30, no.1.还有研究发现,1981年至2012年间法国人与美国人在传统文化上花费的时间减少了,但在大众文化上花费的时间明显增多了。(15)Ange’le Christin, Philippe Coulangeon, Olivier Donnat, “Cultural participation, cohort effects, and higher education (1981-2012)”, Sciences De L’homme Et De La Société, 2016,no.2.以上研究都促使研究者开始重新思考文化区分问题,部分学者开始反思以往二元对立的分析框架能否有效区分不同社会阶层的文化品位。由此,文化分层研究进入了“后布尔迪厄”时代。

(二)文化杂食性:“后布尔迪厄”时代的文化分层研究

在“后布尔迪厄”时代,从事文化社会学研究的学者很快发现,普通民众对大众文化的偏爱,并未使高级文化丧失其符号化的区分作用。一项针对欧洲27国的生活方式调查发现,尽管现代社会中社会阶层对高级文化消费的影响减弱了,但它对高级文化的消费仍具有显著的解释力。(16)Gerhards Jürgen, Hans Silke, Mutz Michael, “Social class, and highbrow lifestyle: A cross-national analysis”, BSSE Working Paper Nr.24, Freie Universität Berlin,2012.1992年,皮特森提出了文化杂食性的概念。(17)Richard A Peterson, Roger M Kern,“Changing highbrow taste: From snob to omnivore”, American Sociological Review, vol.61, no.5(1996).他分析了自1982年至1992年美国精英阶层的文化消费习惯,发现与普通民众相比,他们对不同的文化类型更加兼收并蓄,即拥有更高的文化杂食性。(18)Richard A Peterson, “Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore”, Poetics, vol.21, no.4(1992).

受“文化杂食性”概念的启发,文化社会学研究逐渐放弃了以往“高级文化-低级文化”二元对立的分析框架,转而分析“文化杂食”现象的社会分层。普隆(Semi Purhonen)等认为,只欣赏高级文体的人群并不存在,典型的文化杂食者在文学、音乐等各类文化领域都具有杂食特征。(19)Semi Purhonen, “Jukka Gronow, Keijo Rohkonen, Nordic democracy of taste? Cultural omnivorousness in musical and literary taste preferences in finland”, Poetics, vol.38, no.3(2010).虽然精英主义的知识分子仍瞧不起中级文化或低级文化消费,但其已成为流行文化的主要消费者。(20)Peter Swirski, Tero Eljas Vanhanen, When Highbrow Meets Lowbrow, Springer Nature, 2017, pp.2-3.法国的一项关于不同流派音乐偏好的研究也发现,尽管精英阶层更熟悉高雅文化,但不同社会阶层对流行音乐的偏好具有高度的同质性。(21)Coulangeon Philippe, “Social stratification of musical tastes: questioning the cultural legitimacy model”, Revue Française De Sociologie, vol.46, no.5(2005).

研究者们还注意到,文化杂食性的阶层属性正逐渐显现。罗斯(Henk Roose)与戴恩金(Stijn Daenekindt)认为,教育扩张、娱乐业的发展以及互联网的繁荣导致了审美边界的消解,文化杂食者正在增多(22)Henk Roose, Stijn Daenekindt, “Cultural participation, trends in”, in Wright J, eds., International Encyclopedia of The Social &Behavioral Sciences, 2nd edition, vol.5, Oxford: Elsevier, 2015, pp.447-452.。荷兰的一项研究表明,父母文化程度高、文化参与活跃以及对文化感兴趣的青少年,会在网上更多地谈论高雅文化与流行文化。(23)Marjon Schols, Jos De Haan, “Teens @ Culture: The online communications of dutch high school teenagers on popular and highbrow culture”, Young, vol.24, no.4(2016).欧洲的研究发现,年轻商业精英的文化参与正变得更加开放,高级文化的话语与他们的日常社交关系不大。(24)Janna Michael, “Highbrow culture for high-potentials? Cultural orientations of a business elite in the making”, Poetics, vol.61, 2017, pp.39-52.

(三)中国社会的文化分层与文化杂食研究

关于中国社会的文化分层,华人学者一般也在层级框架内展开探讨。例如,李亦园先生在解读“文化中国”的意义时,认为中国文化是由上层士绅文化与下层民间文化共同构成的。(25)李亦园:《人类的视野》,上海文艺出版社,1996年,第140-141页。邵书龙也认为,中国社会自中古以后就存在比较松散的“等级制”社会分层,同时存在通过考试改变身份的社会流动机制。因此在传统中国的社会结构中,“劳心”的士人阶层属于精英群体,能够通过科举实现与权力的结合,暗合了现代社会分层理论的“文化转向”。(26)邵书龙:《等级的、文化的分层模式:中国社会结构变迁机制分析》,《社会科学战线》,2012年第7期。民俗学家钟敬文在“上层文化-下层文化”之余,补充解释了商业市民所享有的“中层文化”,并指出三种文化并非各自独立存在,而是彼此之间相互牵动。(27)黄国益:《钟敬文的文化分层理论研究》,《民间文化论坛》,2005年第3期。此外,李泽厚认为随着市场经济的发展,文化将不可避免地出现商业化。其结果是,大众文化的多元化发展,以及大众文化内部自然而然的分层。(28)李泽厚、王德胜:《文化分层、文化重建及后现代问题的对话》,《学术月刊》,1994年第11期。

随着布尔迪厄的文化社会学理论及彼得森的“文化杂食性”概念进入中国学者视野,关于中国社会文化分层的实证分析日渐增多,特别是社会转型与互联网对中国社会文化分层的影响。例如赵万里与王俊雅关于汾酒文化的区分分析,阐释了汾酒消费如何在中国历史上成为一种社会区分的实践,以及这种区分意义又为何逐渐消解。(29)赵万里、王俊雅:《趣味区隔与物质文化的流行——以汾型酒沿“黄金茶路”的扩散为例》,《山东社会科学》,2021年第2期。朱迪曾对北京、上海、广州三地的居民文化消费结构进行过调查,通过受访者对各类音乐、阅读的喜欢与否区分了高雅品位、大众品位、杂食品位及不活跃人群四种类型,解释了收入、教育、职业及性别与文化区分的关系。(30)朱迪:《高雅品位还是杂食?——特大城市居民文化区分实证研究》,《山东社会科学》,2017年第10期。李(Gordon Li)的博士学位论文通过分析国民的音乐品位,解释了改革开放以来国民文化品位与其文化资本之间的关系,将大众文化的视角引入布尔迪厄的区分范式中,突破了“西方中心主义”与精英主义的局限性,揭示了市场化转型所造成的社会分层在文化场域内的具体表现。(31)Gordon Li, Distinction in China: The Rise of Taste in Cultural Consumption, PhD Thesis of London School of Economics and Political Science, 2020.张小平、卢文超也先后对文化杂食性概念及相关论争进行过引介,但并未结合具体的文化消费实践展开论述。(32)张小平:《文化单食主义者的群体分析》,《人民论坛》,2020年第24期。卢文超:《理查德·彼得森的文化杂食观念及其论争》,《文艺争鸣》,2021年第4期。

在互联网的冲击下,传统的社会文化形态正在与新的数字文化实践相互影响。例如在婚礼仪式上,有学者观察到“晒结婚”背后的阶层镜像逻辑与品位杂食现象。(33)吕鹏、毕斯鹏:《符号亲附、阶层镜像与品位杂食——青年“晒结婚”行为研究》,《中国青年研究》,2021年第7期。还有学者注意到,自媒体主导的网络舞蹈文化正在我国兴起,表明互联网正在使大众与传统精英在“杂食主义者”的过渡地带相遇,但网络内容生态中的品位区分现象依然存在(34)鞠高雅、林一:《“文化杂食主义”视角下的网络舞蹈视频与“互联网+”时代的文化非常》,《北京舞蹈学院学报》,2018年第4期。。

综上所述,个人文化消费的品位难免受到其社会阶层的影响。但品位并非恒定不变的构念,它会随着社会转型与阶层流动发生缓慢的变化。20世纪以来,高阶文化的吸引力及其符号意义大幅削弱,娱乐性的流行文化浪潮正席卷全球。互联网的普及进一步加速了流行文化的跨阶层流动,并促使不同文化类型间相互融合。对身处社会主义国家的中国网民来说,不同类型的文化内容如何被消费?文化消费的分层是表现为高低层级的对立,还是以“杂食性”与“单食性”区分?另外,个人的网络内容消费品位与其所处的社会阶层又存在怎样的关联?这是本文尝试回答的问题。

三、研究方法

(一)数据来源

从数据发现来看,目前我国可用于分析网民文化消费品位的社会调查数据并不多。在大规模的社会调查中,如中国综合社会调查(CGSS)、中国社会状况综合调查(CSS)等,一般仅询问了受访者使用各类媒介及互联网APP的时长、频率,缺乏具体内容流派偏好的问项。每年的全国国民阅读调查、中国互联网络发展状况综合调查(CNNIC)也仅涉及受访者的媒介偏好及媒介使用情况,未将内容偏好纳入调查范围。网络数据或许能揭示网民的品位结构,但难以解释其与社会阶层的关系。

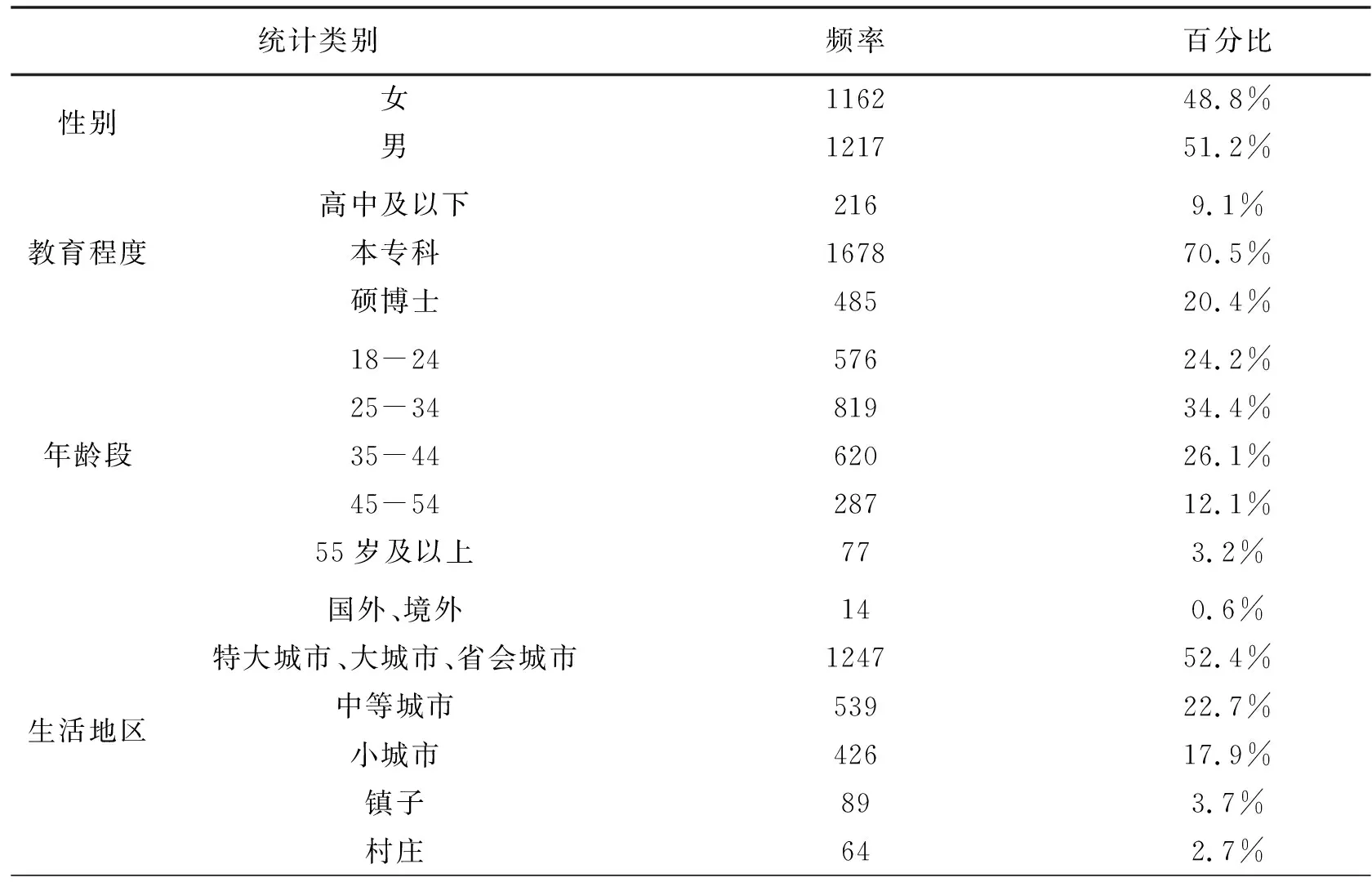

基于对多个数据库数据的比较,本文最终使用了中国国家调查数据库(CNSDA)中的“网民社会意识调查”(简称“调查”)数据。调查始于2013年,由中国人民大学马德勇博士主持。调查通过网络论坛、社交媒体、问卷网等渠道在线收集问卷,(35)数据来源:中国国家调查数据库,http://www.cnsda.org/index.php?r=projects/view&id=69084413。2017年的公开数据集中,包含了对受访者48类内容类型偏好的问项,涉及文字、音乐、视频三种内容形式。2017年以后公布的数据集中,不再包含相关问项。问卷中较为详尽的人口统计学问项,为分析网民的文化消费品位与其社会阶层的关系提供了可能。2379名受访者均为成年人,除14名受访者暂居海外,其余受访者分布于我国32个省、自治区或直辖市。受访者中,男性1217人(51.2%),女性1162人(48.8%),学生样本458人(19.3%)。

(二)变量与测量

1.内容品位

本研究使用受访者对问卷12题、13题和14题中的9类问项内容偏好,区分受访者的内容品位类型,如表1所示。其中,问项Q12R12、Q13R12及Q14R2通常落入西方学者构想的“高雅文化”范畴,但其在中国是否存在普遍的群众基础仍有待商榷。问项Q12R6、Q13R5及Q14R12是常见的娱乐性大众文化内容,问项Q12R5、Q13R17与Q14R12则为相对严肃的时政类内容,两种不同的内容类型也能反映出特定的文化品位类型。

原始题项使用五级量表测量受访者的内容偏好,测量类型为离散定序变量,数字1至5分别代表完全不喜欢、不太喜欢、一般、比较喜欢和非常喜欢。由于量纲过细会影响聚类分析结果的可读性,因此本文将原始问卷中的五级定序测量重新编码为二分类变量:完全不喜欢、不太喜欢和一般重新编码为“不喜欢”,比较喜欢和非常喜欢重新编码为“喜欢”。

2.社会阶层

为分析中国网民的文化品位是否与社会阶层有关,即出现布尔迪厄所言的“区分”现象,本文使用数据集中的性别、年龄、教育、收入、居住地区层级等人口统计学变量,定位受访者所处的社会阶层。

表2 受访者的人口统计学特征

续表2:

(三)数据分析

布尔迪厄在品位分析中使用了多重响应分析的方法,分析不同社会分层的文化消费行为。但在文化杂食性概念提出后,这种先验的品位分析方法逐渐被潜在类别分析(latent class cluster analysis,简称LCA)所取代。LCA不同于因子分析及K-Means聚类方法的降维思想,它是基于个案的内容偏好进行类别建模,是对个体进行分类,(36)Jay Magidson, Jeroen K Vermunt, “Latent class models”, in D Kaplan, The Sage Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, Sage Publications, 2004, pp.175-198.是目前识别品位群体的最优方法。

本文先使用Latent Gold 4.5软件对受访者所属的品位群体建模,之后基于聚类标签在Stata15中对受访者的聚类标签进行无序多分类逻辑回归(multinomial logistic regression),分析受访者的品位类型与社会分层之间的关系。

四、研究发现:品位群体的特征及其社会分层

(一)品位群体的识别

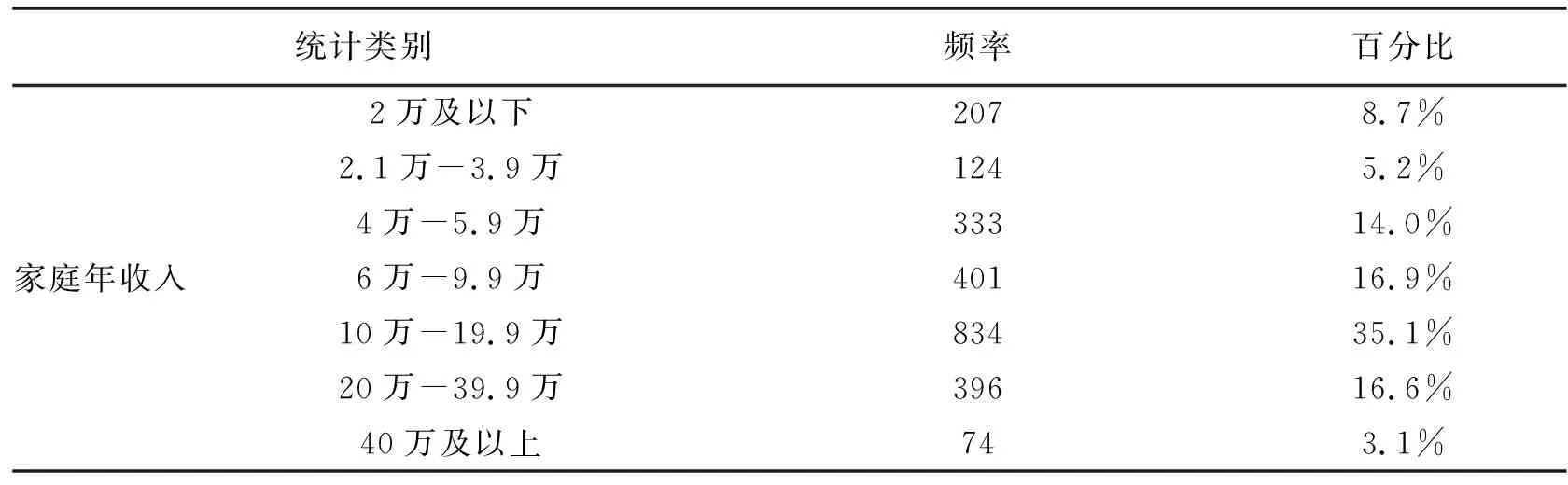

基于调查数据中9种内容类型的偏好,对网民进行潜在类别聚类分析。LCA结果表明,四分类模型拟合程度最佳(判定标准为BIC最小)。(37)Jeroen K Vermunt, Jay Magidson, Technical Guide for Latent GOLD 5.1: Basic, Advanced, and Syntax, https://www.statisticalinnovations.com/wp-content/uploads/LGtechnical.pdf.

表3 潜在类别聚类模型的适配指数

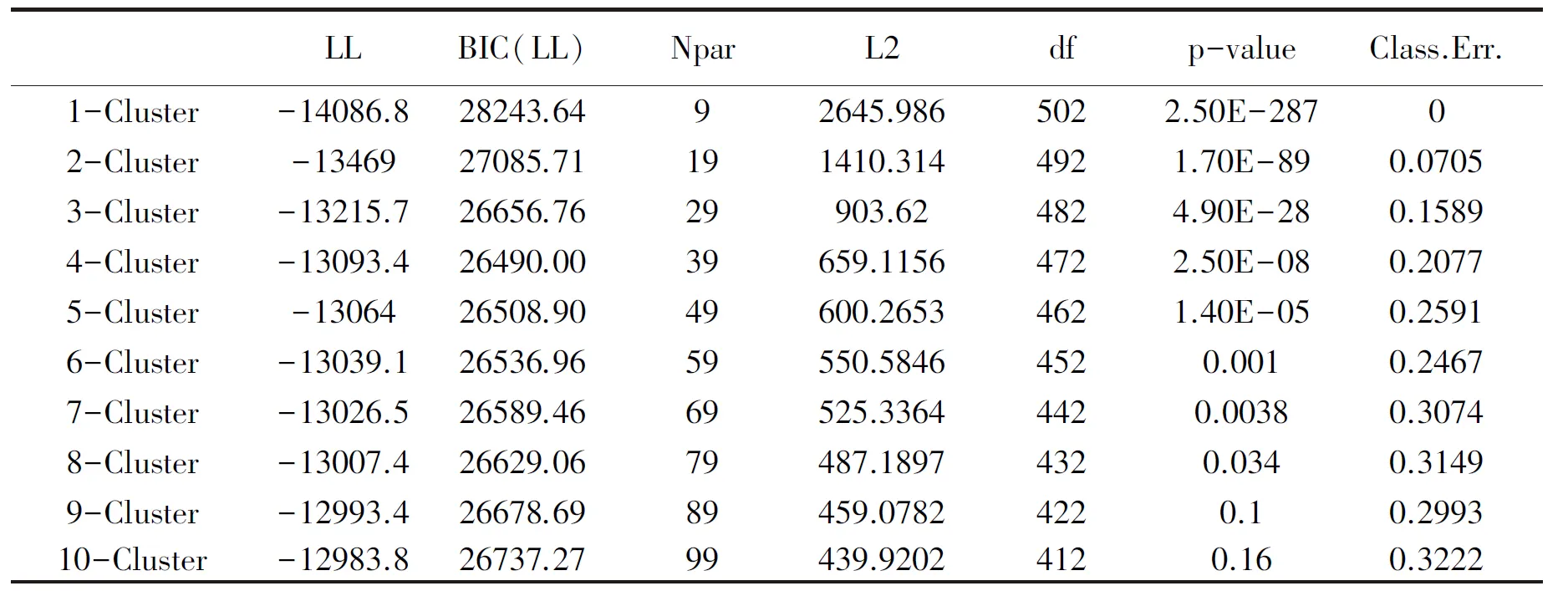

通过分析四类人群的内容偏好情况,中国网民可以划分为四类内容品位人群(图1)。聚类1和聚类2是两类“文化单食者”,两类群体的内容偏好截然相反。聚类1(38.67%)所代表的群体普遍喜欢关乎时事政治的网络文章与视频内容,不喜欢娱乐八卦类文章与浪漫爱情剧,不喜欢听流行歌曲与摇滚音乐,喜爱古典音乐的可能性略高,因此将该群体命名为“关心时事者”。聚类2(23.79%)群体对时事政治类内容不感兴趣,而是偏爱浪漫爱情剧与流行歌曲,喜爱娱乐八卦类内容的可能性也更大,因此将该群体命名为“娱乐至死者”。聚类3(22.74%)所反映的人群对任何形式的网络内容都没有太大兴趣,因而可被视为“文化不活跃者”。聚类4(14.8%)则是“文化杂食”的“雅俗同赏者”,他们喜欢各类内容的概率都要高于其他三类人群。

图1 四类品位群体的内容偏好分布

(二)各类文化消费群体的社会分层

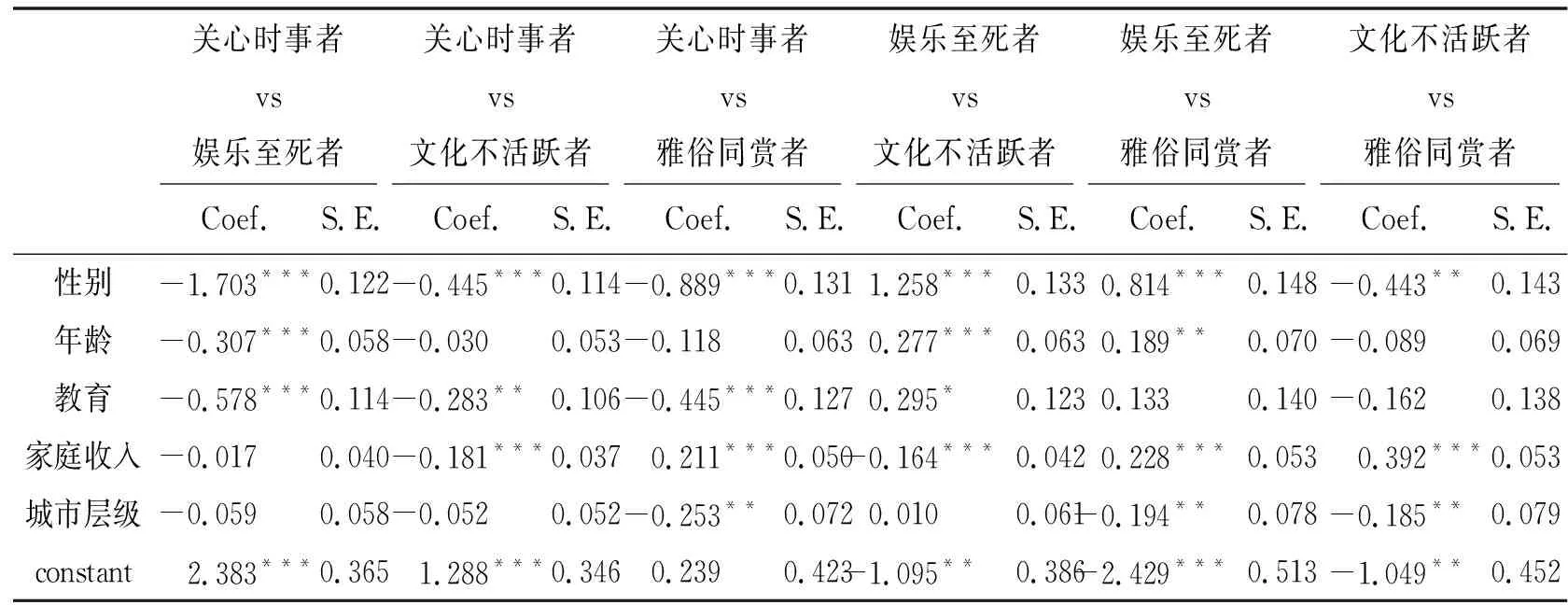

使用人口统计学变量,对全部受访者所属的品位群体类型进行多分类逻辑回归(表4),以判断各类群体的品位区分是否与其所处的社会阶层有关。

表4 人口统计学变量与文化消费群体的多分类逻辑回归

多分类逻辑回归分析结果表明,各项人口统计学指标均对聚类群体间的区分具有一定的解释力。在分析群体间的差异之前,有必要先审视回归结果中的几项“零结果(null result)”:年龄大小无法解释“娱乐至死者”以外各类群体间的品位差异;受教育水平无法解释“娱乐至死者”与“雅俗同赏者”“文化不活跃者”之间的差异;家庭收入无法解释“关心时事者”与“娱乐至死者”之间的差异;城市层级仅解释了文化杂食群体的特殊性,无法解释其他三个群体之间的区别。

在排除上述“零结果”因素后,可通过“人口统计学特征-品位群体”的条件概率分布(图2),检视两者间的关联性。

图2 “性别-品位群体”条件概率分布

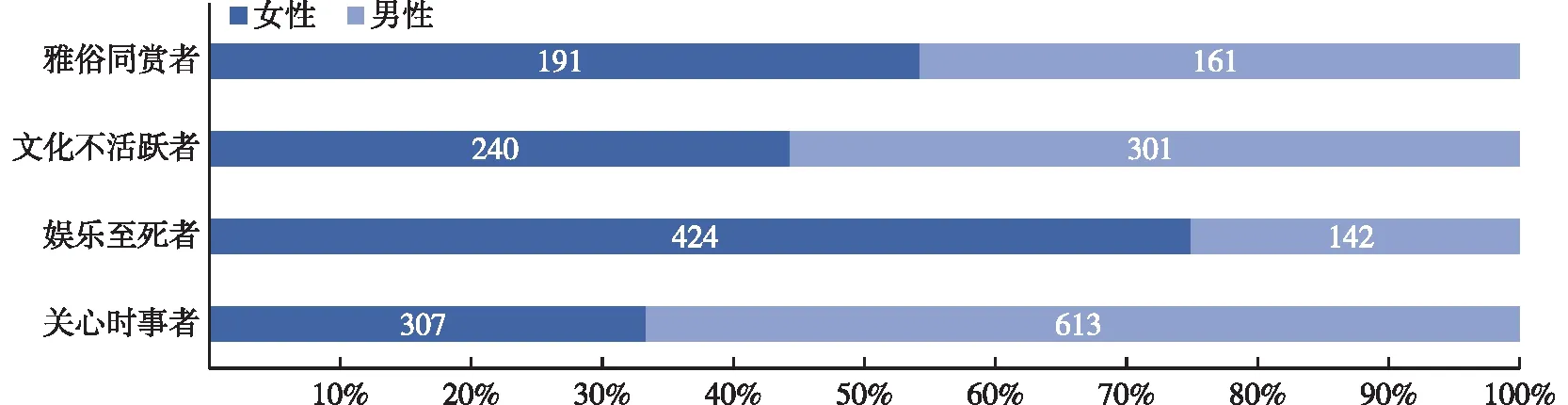

回归分析结果表明,性别可以解释任何群体间的品位差异。比较各群体中的男女比例,可以发现:(1)在两个文化单食群体中,男性更倾向于对时事政治类的网络内容感兴趣,而女性更可能成为娱乐性内容的消费者;(2)在文化不活跃者中,男性比例略高于女性;(3)文化杂食性群体中,女性比例则略高于男性。

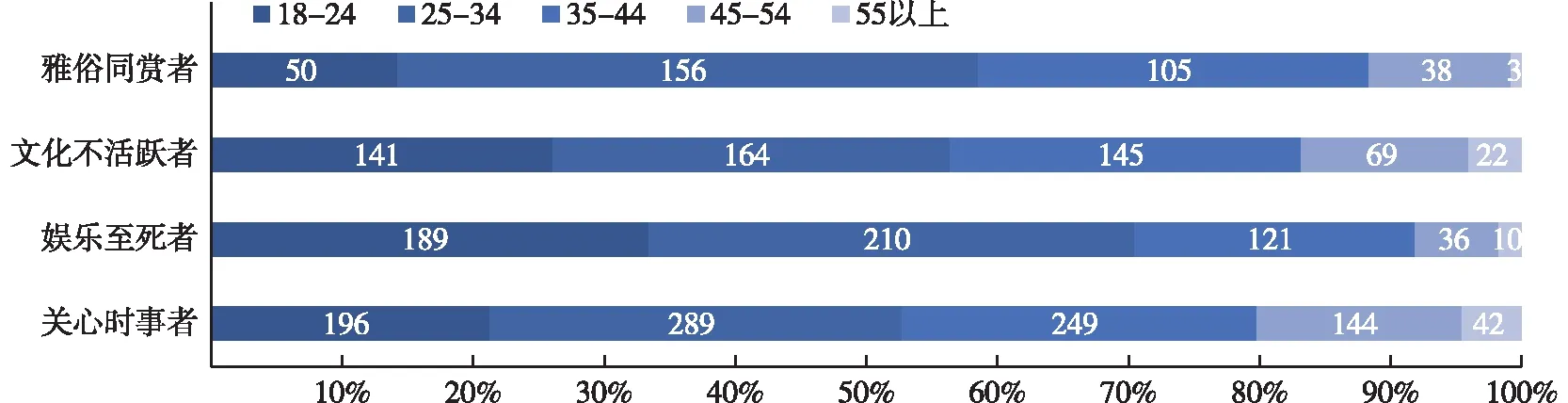

年龄可以解释“娱乐至死者”与其他任何群体的差异(图3)。结合各群体的年龄构成可以发现:(1)与“关心时事者”相比,年龄在45岁以上的受访者可能更关注时事政治类内容,而35岁以下的受访者更有可能偏爱娱乐性内容;(2)与“文化不活跃者”相比,24岁以下的受访者更可能成为娱乐内容的单食主义者,而45岁以上的受访者更有可能是“文化不活跃者”;(3)与“雅俗同赏者”相比,24岁以下的受访者更有可能是偏爱娱乐内容的文化单食主义者,而25~44岁的受访者更有可能成为文化杂食者。

图3 “年龄-品位群体”条件概率分布

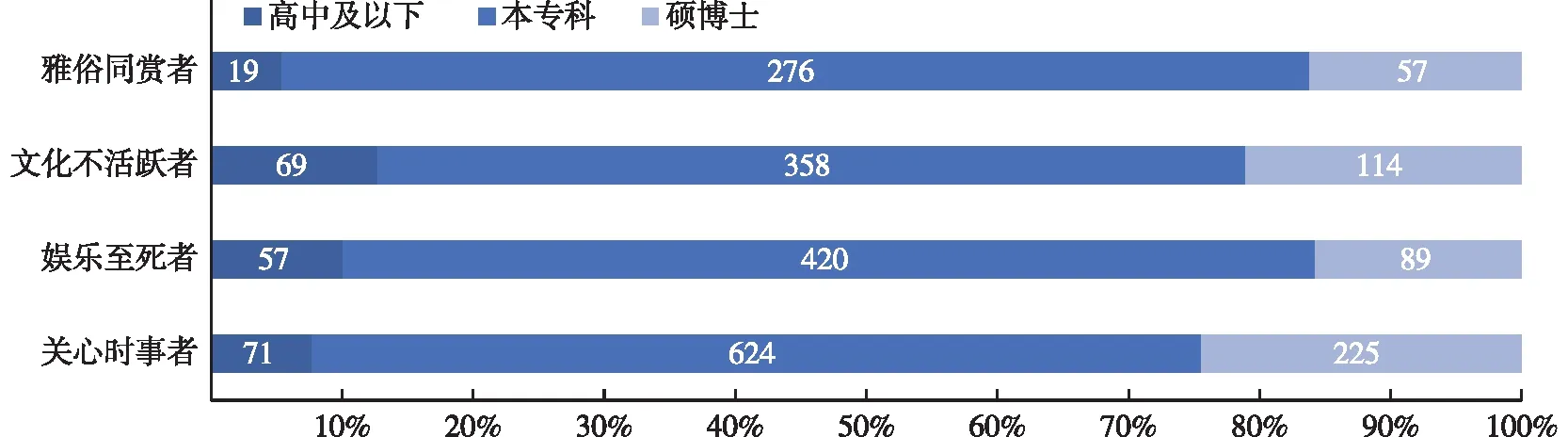

受教育水平可以显著解释部分组间差异(图4),但从各组的受教育水平分布看差异并不是很大:(1)比较的两个文化单食群体,受教育水平更高更容易关心时事政治类内容;(2)比较“关心时事者”和“文化不活跃者”,未上过大学的受访者更有可能是文化不活跃者,而拥有硕博士学位的受访者更可能成为关注时事政治的文化单食者;(3)比较“关心时事者”和“雅俗同赏者”,接受本专科教育的受访者更有可能成为文化杂食者,而非单食性的“关心时事者”。

图4 “教育-品位群体”条件概率分布

除“关心时事者”与“娱乐至死者”外,回归分析结果表明家庭年收入可以解释其他所有组间差异(图5):(1)比较“关心时事者”和“文化不活跃者”,来自高收入家庭的受访者更可能成为“关心时事者”,而非文化不活跃者;(2)比较“关心时事者”和“雅俗同赏者”,家庭年收入超过10万元的受访者更有可能是文化杂食者;(3)比较“娱乐至死者”和“文化不活跃者”,家庭年收入低于10万元的受访者更有可能成为“文化不活跃者”;(4)比较“娱乐至死者”和“雅俗同赏者”,家庭年收入低于10万元的受访者更有可能成为“娱乐至死者”;(5)比较“文化不活跃者”和“雅俗同赏者”,收入年收入低于10万元的受访者更有可能成为文化不活跃者。

图5 “家庭年收入-品位群体”条件概率分布

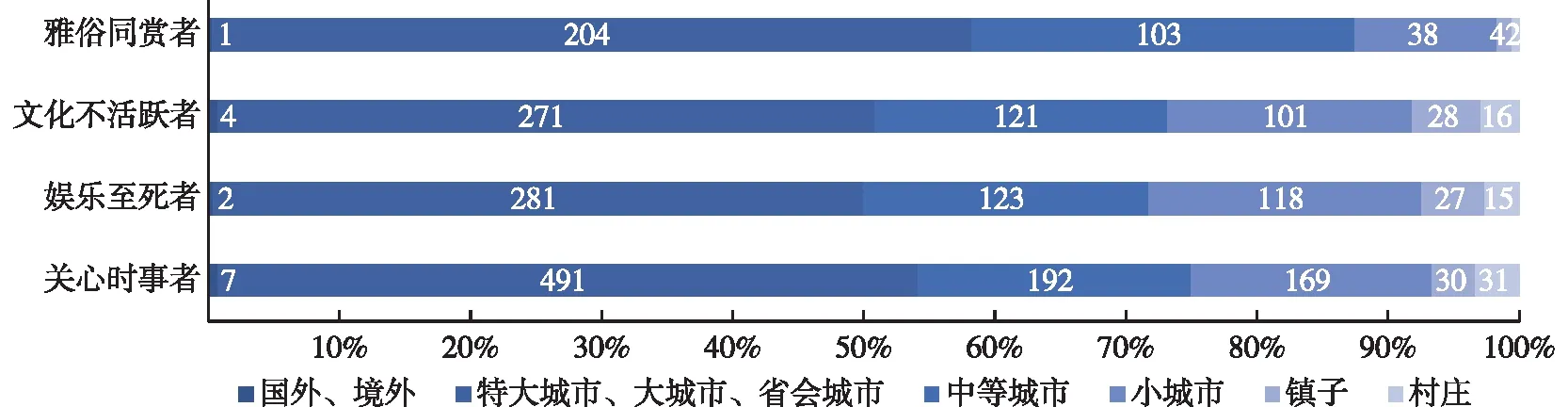

城市层级仅能解释“雅俗同赏者”与其他人群的差异,而且图6显示该差异十分有限:生活在大中型城市的受访者在文化杂食群体中所占比例略高于其他群体。而在除文化杂食群体外的其他受访者中,没有发现显著的组间差异。这意味着以往有关文化品位城乡差异的断言,如对“小镇青年”的审美批判,是有待推敲的。

图6 “城市层级-品位群体”条件概率分布

五、结论与讨论

通过分析中国网民的内容偏好,本文揭示了当代中国网民的内容消费结构及其社会分层,勾勒出当下中国网络文化消费市场的总体轮廓,为探讨如何在社会主义制度下通过文化政策及市场规制提升国民的文化素养提供了启示。

(一)中国网民的文化品位分层

1.文化品位的娱乐化趋势

与全球化的流行文化浪潮相似,中国网民的文化消费结构也表现出了高度娱乐化的特征。自20世纪80年代流行音乐、电影进入中国内地市场后,娱乐化的文化消费转型悄然发生。2020年,中国已成为全球最大的电影市场(38)Lai Lin Thomala, “Film industry in China-statistics &facts”, https://www.statista.com/topics/5776/film-industry-in-china/.以及全球第七大音乐市场(39)International Federation of the Phonographic Industry, Global Music Report, https://gmr2021.ifpi.org/report.。在繁荣的文化市场环境下,过度娱乐化、“饭圈”乱象及文化消费不平等一系列的结构性问题也浮现出来。当前国家针对“饭圈”等系列乱象的治理行为,也正呼应了该研究结论。

2.文化消费的性别化特征

娱乐消费市场的性别化问题日益严峻,文化消费的性别化问题值得关注。与欧美国家类似,娱乐性的流行文化得到了年轻网民的普遍喜爱,也催生了拒绝一切高雅文化及社会时政类内容的“娱乐至死者”。娱乐八卦、综艺节目等娱乐性的网络内容,得到了接受过高等教育的女性青年网民群体的垂爱。受调查数据所限,我们无法估计受访者中处于类似分层的男性是否对电子游戏也有着同样的文化消费偏爱。但娱乐文化对大众文化消费结构的裹挟,足以提醒我们应更多地关注文化消费的性别化问题。

3.“娱乐至死”时代的精神抗争

阅读时事政治类的网络内容,成为对全球化“娱乐至死”精神的抵抗。与流行文化相比,诗歌、散文、古典音乐等“高雅文化”的失落与全球文化消费市场结构基本一致。李博士论文中,认为这是由我国改革开放前的文化政策,以及改革开放以来中国国民文化消费的不平等造成的。(40)Gordon Li, Distinction in China: The Rise of Taste in Cultural Consumption, PhD Thesis of London School of Economics and Political Science, 2020.但在文化杂食性的解释框架下,如果扩大文化消费结构的关注面,不难看出造成内容消费偏好差异的原因是多方面的,很难用“不平等”一词简单概括。国人对时政类网络内容的消费偏爱,甚至成为对“娱乐至死”这一全球化文化趋势的抵抗。与欧美研究者的发现相比,有相当部分的国民并未迷失于娱乐性的文化消费浪潮中。透过“关心时事者”这一特殊品位群体的构成,还反映出国人的忧患意识并不局限于生活在大城市、受过良好教育的社会阶层,在中小城市生活的、接受过高等教育的国民同样也表现出对社会问题的普遍关心。

4.“文化贫困”的结构性制约

互联网时代文化消费的分层问题依然存在,社会阶层导致的“文化贫困”问题需进一步关注。笔者研究发现,近两成的受访者表现出对任何形式的网络内容都缺乏兴趣。与其他品位群体相比,他们的受教育水平与家庭收入都相对较低,“文化不活跃者”与一般意义上的“社会中下阶层”存在一定的同质性。在相对窘迫的生活处境下,他们的文化消费状况应当被更多地关注。

(二)社会主义市场经济与新时代的文化政策走向

改革开放以来,我国长期保持了相对宽松的文化产业环境。如何在社会主义市场经济制度下,兼顾文化产业发展的经济效益与社会效益,已成为当前文化产业改革的重要任务。在近几年的政府工作报告及文化产业发展规划中,多次提及推动文化产业高质量发展,深化文化产业供给侧结构性改革。(41)文化和旅游部:《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/27/content_5565316.htm。在全球性的娱乐文化浪潮中,为规避我国文化产业发展过程中过度娱乐化的危险,平衡大众娱乐性的文化消费习惯与和谐、稳定的社会发展目标,应利用好我国社会主义市场经济的制度优势,对不同性别的娱乐文化业态加以适度干预,规避文化市场的娱乐化危机与文化产业背后的性别剥削风险。

应通过文化产业的供给侧结构性改革,向公众提供高质量的文化消费产品,壮大雅俗同赏的文化“中产阶级”。特别是主流媒体在提供社会时政类内容时,应有更多元的受众观。尤其应弱化时政新闻的性别意识,提供符合女性受众文化品位的社会新闻内容,培养大众更包容的文化品位。

对受教育水平及收入相对较低的国民,国家应进一步加大文化帮扶力度,通过更合理的方式培养其健康、向上的文化消费习惯。在我国全面进入小康社会以后,有必要采取文化扶贫与文化扶智的政策,通过数字媒介渠道保证社会中下阶层群众享有良好文化消费的权利,以此为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾解决提供方案。