成都市天府新区华阳环卫综合服务中心项目建筑设计研究

胡一驰

摘要 随着我国城市化进程的不断推进,社会经济水平的逐步提高,人们对于生活环境的要求也相应提高。垃圾转运站作为垃圾转运的中端处理设施,其设计策略在整个市场和环境的大背景下也正在发生转变。文章结合成都市天府新区华阳环卫综合服务中心项目设计实例,对全地下转运站功能复合布置、地面空间利用、转运参观流线等进行详细介绍,探索转运站新的设计可能及发展趋势。

关键词 公园城市;全地下转运站;庭院空间;阶梯形坡道

中图分类号 X799.3文献标识码 A文章编号 2096-8949(2023)10-0025-03

0 引言

我国每年产生约1.5亿吨城市生活垃圾,相关增长率更是达到10%以上,更严重的是我国城市生活垃圾累计堆存量已达到70亿吨[1]。天府新区作为成都市“双核共兴”的两个中心城区之一,随着新区的城市建设和经济的迅速发展和城镇化进程的不断加快,环境保护特别是乡镇街道生活垃圾的消纳与处理,已成为新区基础设施建设中亟待解决的问题。垃圾直运方式无法实现垃圾的全部转运,还增加了新区的交通压力,对周边居民的生活环境造成了一定的影响。因此,为加快新区城市生活垃圾无害化和生态化处理步伐,健全新区内各乡镇街道的生活垃圾收运体系,降低运输成本,促进城市生态环境改善,建设资源节约、环境友好、和谐发展的现代化国际新区,天府新区规划建设华阳环卫综合服务中心项目(2017—2020年)。该文结合华阳环卫综合服务中心项目设计实例,从全地下转运站功能复合布置、地面空间利用、转运参观流线等方面探究转运站新的设计可能及发展趋势。

1 设计策略

垃圾转运站是工业建筑类型,其基本功能为收集各种生活垃圾,压缩后转运至填埋场和焚烧厂处理。它的设计建造有一套标准化的工艺流程。在过往垃圾转运站的设计中,基本功能是设计者所要考虑的第一要务。人们往往忽略转运站与城市的界面关系、建筑外部形态、空间感受和场地环境,导致转运站的形象与承担的角色不匹配。该方案努力尝试在符合工艺需求的基础上,赋予建筑更多美感和适宜的空间环境,在有限的条件下通过自身设计打破人们对转运站的固有印象,构造一个非典型性转运站。

在此类型建筑设计中往往会遇到“邻避效应”的问题。所谓“邻避效应”是指所在地居民因担心相邻项目、设施对其自身健康、居住环境和房屋价值等带来诸多负面影响,从而引发人们的对立情绪,产生“不要建在我家边上”的心理,采取高度情绪化的集体反对行为。传统的垃圾转运站多为地上式和半地下式[2]。建筑体量大、占地面积多、容积率高、容易产生噪声、臭气等不利因素,对周边居民的环境和视觉造成二次污染,具有明显的“邻避效应”。为了解决以上诸多负面因素,同时响应天府新区“公园城市”的发展理念,该项目采用全地下转运站。相较于传统的地上和半地下式转运站,全地下转运站整体空间密闭,杜绝了噪声、臭气等二次污染,地面创造出更多的绿化开放空间作为城市公共绿地的有效补充,整体绿化率达到41.56%,提升了整个场地的空间品质。作为全地下转运站充分挖掘地下空间,卸料及转运分别放置在地下一层及二层,竖向叠加布置,地面仅保留必要的管理用房和部分坡道,尽量消减地上建筑的体量,最大限度地减少建筑对环境的压迫感。

2 项目概况

华阳环卫综合服务中心项目选址位于天府新区剑南大道与龙马路交界处,位于剑南大道东侧、龙马路南侧,紧邻规划的110 kV变电站(见图1~2)。项目建设用地总面积为12 064 m2,总建筑面积为15 620.69 m2。其中地上管理用房1 531.4 m2,地上坡道部分1 050.09 m2,地下建筑面积13 039.2 m2。该工程转运设计规模:600 t/d,属于大型Ⅱ类转运站。

3 建筑构思

3.1 功能划分

转运站为地上一层、地下三层建筑(其中一层为参观夹层)。地上建筑高度为6.8 m,地下室埋置深度15.7 m,生产火灾危险性为丁类。

地上一層为管理用房,层高5.5 m。主要功能为宣教室、环保展示区、管理用房、餐厅、倒班休息室等。地下一层层高8.7 m,主要布置垃圾卸料大厅、除臭设备间、绿化垃圾处理车间等。地下一层层高较高,利用8.7 m高大空间,在走道、茶水间和休息室上方空间设置?5.00夹层平面,布置参观走廊与中控室,以及送风机房、排烟机房等辅助用房。地下二层层高7 m,主要设置垃圾转运大厅、渗滤液处理车间、鼓风机房等。作为地下转运站的多功能复合布置,在地下二层设置转运车辆停车区,解决了因场地局促而无法满足转运车辆停放的需求。

转运站采用横式压缩工艺,在地下一层卸料大厅设置三个独立的卸料槽,垃圾卸入料槽后,先经横向推料机构送料,进入压缩机后通过纵向压缩机压缩装箱再转运。

3.2 建筑造型

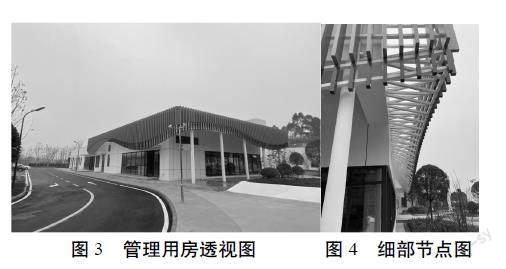

工业建筑因其功能性、经济性要求,建筑造型不像民用建筑采取切削、穿插、叠加、凹凸、架空等多种设计手法,更多地以功能性及经济性为主。地面管理用房形体受地下室结构平面布置所限,比较规整,依据功能以单纯的盒体组合成L形。整个建筑形体采取水平展开布置的形体策略,低矮舒展的建筑体量与场地环境有机结合。在环保展示区、餐厅等大空间根据使用功能的需要,层高局部抬高。建筑外立面材质对应房间功能不同相应作出改变。办公室、休息室等外立面主体采用真石漆外墙,为管理人员提供良好的隐私性及保温性。入口门厅、环保展示区、餐厅采用大面积玻璃,为室内提供充足的日照和采光。真石漆外墙为实、玻璃为虚,两种不同材料的对比实现了虚实结合,还兼顾了美观性与经济性。

管理用房形体规整,为了打破盒体所固有的刻板印象,在外墙设置竖向的铝合金装饰格栅,围绕门厅、环保展示区三面布置。整体形状呈波浪形,分为前后三个层次(见图3)。铝合金装饰格栅与墙面脱开1.5 m,通过金属连杆连接于墙体。金属连杆依据受力特点和连接点位置,采用稳定的三角形结构。三角形连杆随着连接点位置的变化,形状规律的渐变,产生一种富有节奏的韵律美(见图4)。铝合金格栅与墙体空间上两个界面分离,丰富了空间层次,也增加了立面细节。建筑整体外观色彩采用米白色真石漆,辅以黑色的引条线。米白色本色纯净,不会形成过多的视觉刺激,与天空和周边环境较好地融为一体。

4 流线设计

4.1 交通流线

分析场地外部交通条件,基地北侧龙马路为主干道,东侧规划道路为次干道。生产出入口布置在规划道路较为合理,可减少对主干道交通的影响。故生产出入口布置在基地东南侧,管理车辆出入口布置在场地西北侧。消防通道沿场地北侧,东侧贯通布置,连接两个出入口。

场内物流组织如下:收集车辆由生产出入口进站,沿收集车坡道进入地下一层卸料大厅进行卸料,卸料完成后原路返回出站。转运车辆由转运车坡道直接进入地下二层转运大厅进行装箱转运。两条工作流线独立,互不干扰,集中于地下,对地面环境影响最小。

场地内交通实现了生产车辆和管理车辆分离,避免流线交叉。整个场地布置满足了厂区运输和消防安全要求,确保交通组织有序顺畅。

4.2 参观流线

现代环卫设施不仅承担着处理生活垃圾的任务,同时也作为环保教育展示基地向社会公众普及环保知识的社会功能。项目来访参观人员先进入一层的环保展示区参观访问,了解垃圾中端处理相关知识,再由门厅左边的参观电梯进入到?5.00夹层平面,由北至南顺着参观走廊前往中控室参观。透过参观走廊及中控室观察窗可观看卸料大厅收集车工作轨迹,了解转运站基本的运作方式。参观完毕后由中控室左边的电梯回到地面庭院,形成一条完整的参观链路。

5 地面空间利用

5.1 庭院空间

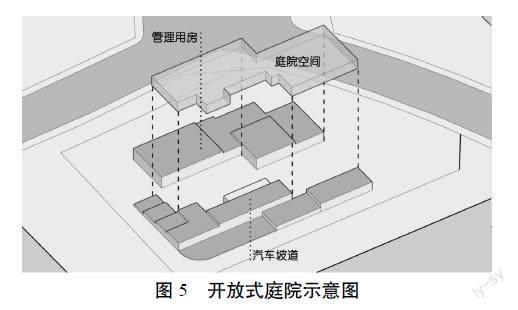

传统的工业建筑空间相对封闭,与城市界面割裂。该项目引入庭院的概念,在管理用房与坡道之间置入开放式庭院[3](见图5),将场地的空间打开,与周边环境形成有效连接,提升整个场地的绿化率及景观舒适度。庭院作为建筑室内空间的外向延伸,将室内空间引向室外,内外融合,创造出怡人的室外环境。整个场地地上建筑物分为管理用房及汽车坡道两部分,分别位于场地的东北角和西南角,平面形态上呈相互倒置的L形,两部分有机连接,空间上围合成开放式的庭院边界。整个庭院设计一条主路径(见图6),由西北敞开行人入口引入,横向穿过庭院,从东南方向而出,同时连接管理用房的环保展厅出入口及倒班休息室辅助出入口。庭院部分地下室顶板覆土深度800 mm,满足一般大灌木和小乔木的种植需求。

5.2 汽车坡道处理

因工艺需求该项目地下室层高较高,作业车辆为大型车。相较于小型车,大型车的行驶坡度更缓,对车辆行驶安全性要求更高。较高的层高和更缓的坡度两种因素叠加下,汽车坡道需要更长距离到达地下作业层,起始位置会有部分坡道凸出于地面。为了弱化坡道所带来形体上的突兀感,将坡道顶面设计成阶梯状,高度方向上体块进行分解。随着汽车坡道标高降低,坡顶逐步与室外地面接平。同时坡顶设置景观绿化,将坡道纳入整个景观体系中,不单是建构筑物而存在。通过室外踏步将不同标高的坡顶连接起来,前来参观的人们拾级而上,随着高度抬高,视线随之提升,获得不同视高的景观体验(见图7~8)。

6 结语

工业建筑作为建筑设计的一个分支,以往因社会、经济等因素,只注重功能性而忽视了其作为建筑本体应有的美观性和社会功能性。全地下转运站作为转运站新的设计方向与探索,相较于传统的地上式、半地下式轉运站,具有隐藏建筑体量、空间上复合利用、淡化转运站的优点。同时,地面可作为城市绿地公园开放使用,与周边环境有机协调,对创造更美好的人居环境和城市界面而言具有重要意义。

参考文献

[1]乔润泽, 高小涵. 从“邻避”到“邻附”: 垃圾分类视角下的新型垃圾中转站设计[J]. 华中建筑, 2022(5): 58-62.

[2]韦吉社, 张健. 上海中心城区一体式生活垃圾中转站外部空间构成要素分析[J]. 华中建筑, 2014(7): 52-57.

[3]王燕锋, 汤毅. 在环卫建筑上建“空中花园”——上海市静安区固体废弃物流转中心生态景观工程[J]. 建设科技, 2007(17): 46-47.