动词及物性和句子及物性的区隔和关联

胡月月, 杨 玲

及物性(transitivity)具有跨语言普遍性,几乎在所有语言中都有体现,并在某个特定语言中具有统一性,即以同样的方式与语言的所有构式相关〔1〕。在英、汉语中,及物性常与“SVO”句法结构密切相关。及物性的研究是语言学研究的核心问题之一,尚未解决的议题包括:及物性是什么?及物性是动词的属性还是句子的特征?二者有何区别与关联?

一、及物性的相关研究

及物性的研究一直以来都是国内外语言学界讨论的热点,也是极具争议的话题。下面将从国外和国内两个方面综述及物性的相关研究。

(一)国外及物性相关研究

传统语法、转换生成语法、格语法和角色参照语法等根据动词是否带宾语判断动词及物性,将及物性视为动词的特征,及物性是一个泾渭分明的二分概念〔2〕。以Hopper和Thompson〔3〕等为代表的类型学家使及物性研究发生转向,及物性被提升到小句层面,被界定为小句的属性和特征,及物与不及物是一个连续体。Hopper和Thompson列举了影响句子及物性高低的十项语义句法参数〔3〕。此外,构式语法学家如Randy J. LaPolla, František Kratochvíl和Alexander R. Coupe等也将及物性看作构式的整体属性,认为“事件效力是一种语义概念,而及物性是一种形态句法现象,在探讨及物性时应将二者分开讨论。及物性和语法的许多其他方面一样应该被视为一种构式现象,因此语言中的每一种构式都需要在自然的语境中单独检查。即便是同一语言中两个相似的构式,及物性也有区别”〔1〕。

(二)国内及物性相关研究

吴锡根和李志仁对20世纪90年代以前汉语语法界的“及物性”的研究做了较为详尽的综述,这一时期的研究(1)与及物性相关的研究除了及物动词和不及物动词的划分,还包括不及物动词带宾语、及物动词后接非常规宾语等。主要体现在不及物动词和及物动词的划分上〔4〕。不管是意义标准、形式标准抑或是意义和形式相结合标准,学者们主要是将“及物性”看作动词的属性。其中,徐杰明确表示“及物性是动词带受事宾语的潜在能力,是动词的特征”〔5〕。近些年,王惠〔6〕、黄月圆〔7〕、寇鑫、袁毓林〔8〕以及许红花〔9〕等学者运用“广义及物性”理论分析汉语句式,在句式中探究及物性;王志军〔10〕等采用及物性典型分析模式阐述了句子及物性程度的连续性特征;还有一些学者如吴义诚、李艳芝〔11〕等尝试从构式语法视角探讨及物性。总体说来,90年代以后的及物性研究主要把句子作为对象,及物性被视为整个句子的特征,并通过句子结构表现出来;句子的及物性程度具有连续性,高、低及物性句子之间的界限是模糊的。

二、及物性是动词的特征还是句子的特征?

国内外学者对及物性的研究都经历了由将及物性视为动词属性向将及物性视为句子属性的转变,那么及物性是什么?是动词的属性还是整个句子的特征?

(一)动词的及物性

动词及物性和句子及物性是并存的两种不同性质的及物性,二者并不是非此即彼的选择,而是分别在抽象的句子和具体的句子中考察的结果。句子存在抽象的句子和具体的句子两种形态,前者是没有实现交际任务的句子,是语言的句子、静态句、孤立句;后者存在于具体交际环境中并完成一定交际任务,是言语的句子、动态句、语境句〔12〕。抽象的句子和具体的句子是两种不同形态和特质的句子,但又彼此联系。及物性是动词的特征,也是动词的句法语义属性,以及物动词为核心而形成的句法语义结构表现为抽象的句子,因此,对动词及物性的考察实则针对的是抽象的句子。及物动词形成的语义结构包含施事和受事两个语义角色,且施事对受事施加一定的作用力并使之发生一定的变化(包括位置的移动、状态的改变、内在属性或心理状态的变化等)。及物动词的词汇语义特征决定句法行为,因此句法上表现为以“N1+V+N2”为语序典型的、抽象的双论元事件句。所有的句法表达式都是词库中指示的题元结构的投射〔13〕。以及物动词为核心而形成的句法语义结构或及物动词所指事件的结构表征是抽象的、没有实现交际任务的句子。句法语义结构式与实际使用的句子不同,是一个抽象的格式,我们不能用“语境句”的例子来对某个抽象句的结构特点进行否定。当谈及某典型及物动词时,人的脑海中浮现的往往是该动词典型的常规受事宾语,这体现了人们的理想化认知模型(idealized cognitive models,简称ICM)。动作和事物之间建立起一种被本族语者所共同接受的常规联系〔14〕,以及物动词“喝”为例,“水”是“喝”的典型受事宾语,二者之间具有常规联系。

(二)动词及物性的影响因素

王文丽认为〔+动态性〕或〔+动作性〕是动词的词汇体性质之一,决定动词及物性〔15〕。我们认为〔+动态性〕体特征只能初步确定状态动词没有及物性,动词及物性由动词的〔+动态性〕、〔+终结性〕和〔+瞬时性〕这三种时间特征和动词的〔+致使性〕结构意义共同决定。

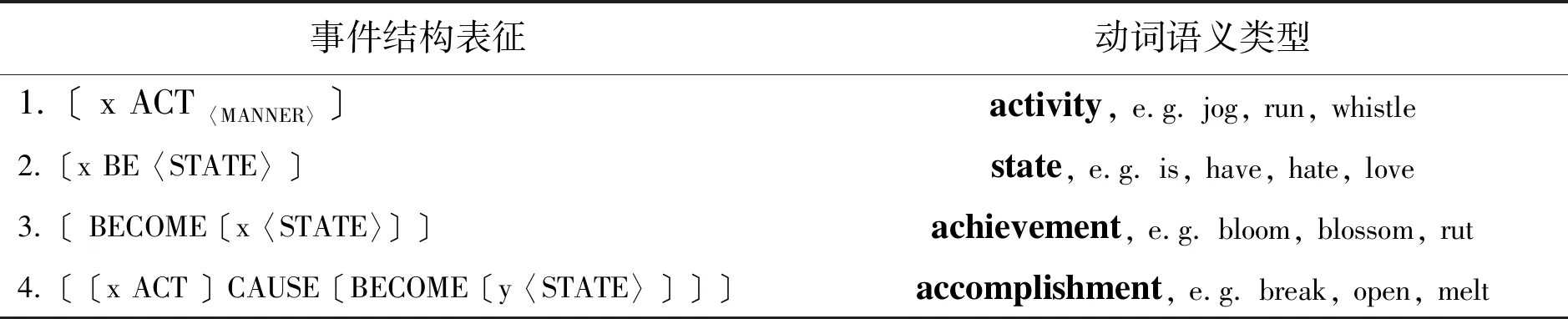

20世纪90年代开始,很多西方学者提出动词的语义可以被表征为事件结构,Levin等人认为事件结构表征包括动词的结构意义和动词的词根意义〔16〕。动词的结构语义用BE、BECOME、ACT、CAUSE、STATE等初始谓词来表达,决定谓词的论元的句法实现。Rappaport和Levin提出的由初始谓词和论元构成的事件结构模板〔17〕,详见表1。

表1 事件结构表征和动词语义类型

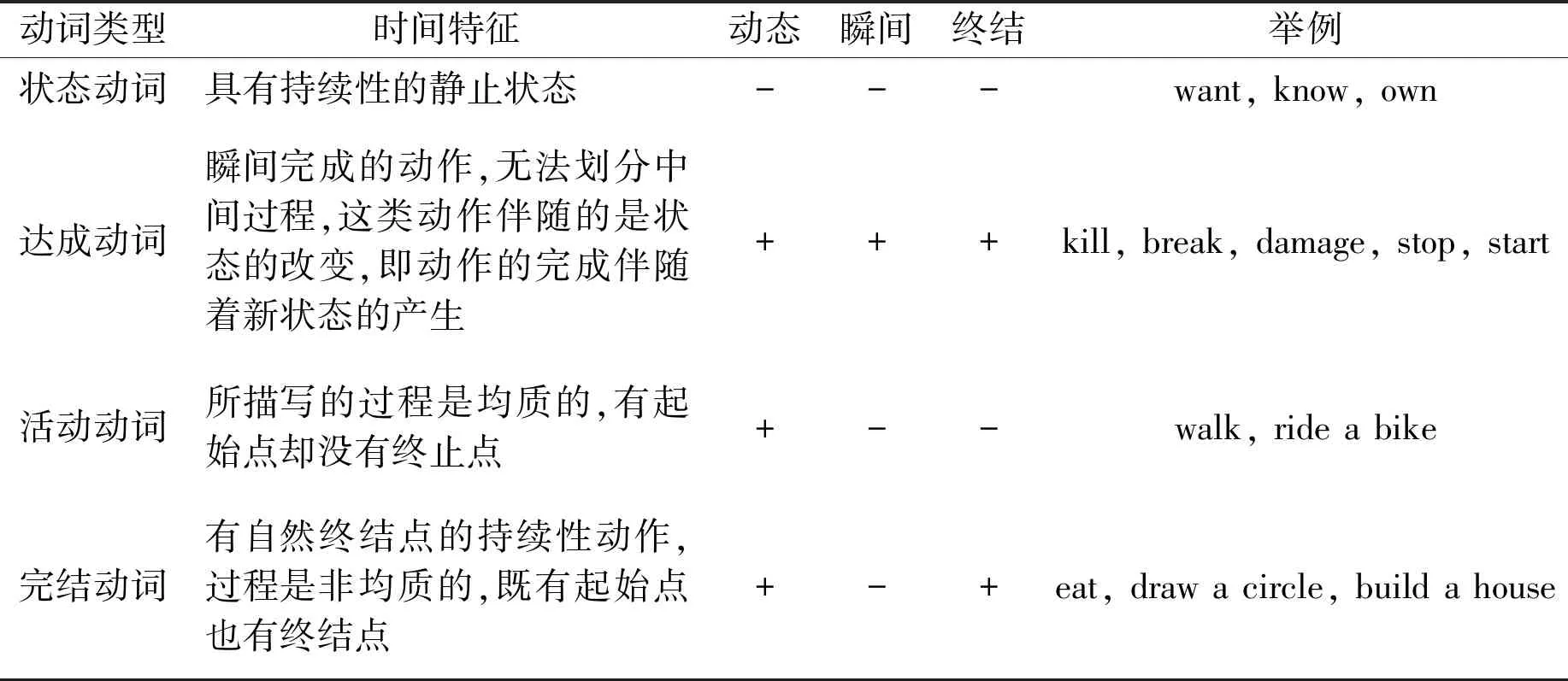

Rappaport和Levin认为在现有的大多数理论中,与语法相关的意义方面通常是那些定义各种本体论事件类型的意义方面,这些意义方面大致与Vendler按照体特征对动词的四分类相对应,即“状态”动词、“活动”动词、“完结”动词和“达成”动词〔18〕。词汇体指事件内部的时间特征,表达事件固有的内在事件结构。Smith为动词赋予了静态性、持续性和终结性三种特征〔19〕。我们将Vendler根据体特征对动词的四分类和Smith赋予动词的三种特征相结合,对动词类型进行描述,详见表2。

表2 动词类型描述

表1和表2显示强及物动词及物性(如break,kill等)的语义成分中就有〔+致使性〕语义因子,即由CAUSE构成的结构意义以及动词的时间特征,即〔+动态性〕、〔+终结性〕和〔+瞬时性〕。Langacker将那些“随着时间的推移,涉及变化的过程称为完成动词(perfective verb),其他的过程称为非完成动词(imperfective verb)”〔20〕。非完成动词主要指表2中的状态动词,如英语中的“want,know,believe,resemble,contain”和汉语中的性状动词和关系动词“适应、缺少、符合、体现、有、是、为、等于”等。〔+动态性〕表明动作可以传递,而〔+状态性〕则不行。动作动词是动态的,而状态动词是静态的〔6〕,它们的结构意义主要由STATE初始谓词和谓词的论元构成事件结构模板来体现,状态动词没有及物性。完成动词包括表2中的达成动词、活动动词和完结动词,这三类动词主要勾勒及物小句所描写的过程。前文提到及物动词形成的语义结构包含施事和受事两个语义角色,且施事对受事施加一定的作用力并使之发生位置的移动、状态的改变、内在属性或心理状态的变化,因而我们可以将典型及物动词视为“用来描述致使受事发生变化的行为”〔10〕。所以并非所有的完成动词都可以描述典型及物小句所描写的过程,唯有那些拥有〔+致使性〕语义、导致状态变化、瞬间性的完成动词才能描述典型及物性事件〔21〕,因此,根据动词有无〔+动作性〕体特征只能初步判定状态动词没有及物性,动词的及物性是由CAUSE构成的结构意义和动词的三个时间性特征共同决定的。Improve,increase,break,damage,kill等动词的语义里包含了〔+致使性〕和固定的结果,描述了动作导致的瞬间性变化,因而是强及物动词。而像pat,tap,touch,stroke,kick,hit等动词描述的行为虽对受事产生了某种影响,但其语义里的结果无法预测,不一定导致受事的状态变化,因此这类动词的及物性不如强及物动词的及物性高,这体现了动词及物性具有层级性。黄小萍曾指出由于受到各因素(如:a.施事、动词和受动对象所处的位置不一;b.受事或受动对象所受的影响;c.受影响产生的变化)的影响,使役动词的及物性有强弱之分〔22〕。英语中的一个动词词根包含“致使”和“状态变化”是普遍现象,而汉语较之于英语则没那么普遍,但汉语中也有一小部分心理动词具备致使/状态聚集语义参数,如“感动”“震惊”“激怒”等动词与其英语的对应词的语义结构完全相同。在数量上,Levin列举了220个英语使役心理动词〔23〕,而汉语仅有20多个;汉语心理使役动词都有英语对应词,而大多数英语心理使役动词却没有汉语对应词,即汉语对应词不含〔致使〕义素。

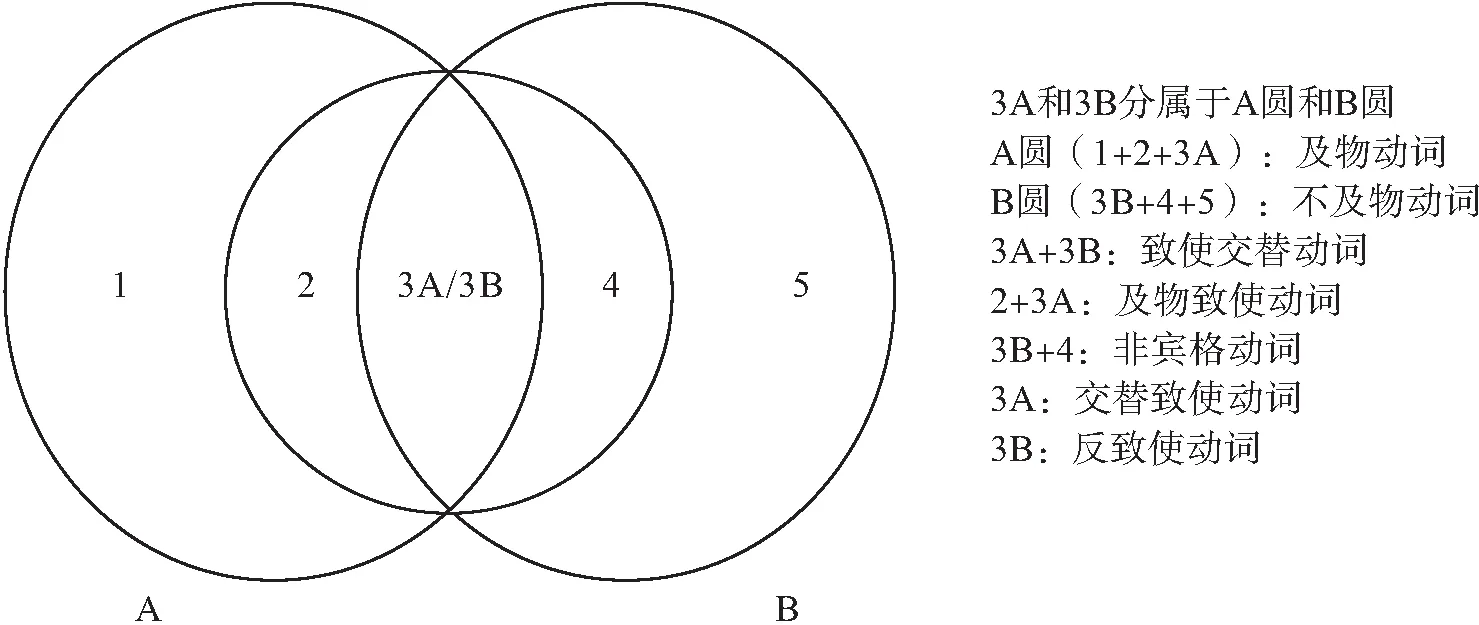

从整体上来说,及物动词是由强及物性动词和弱及物性动词组成的一个大家族。从郭印为了区分及物动词、不及物动词、作格动词、非宾格动词和非作格动词所使用的简图(见图1)〔24〕能清楚地看出致使性和及物性之间的联系:前者是后者的充分条件,后者则为前者的必要条件。致使性与及物性之间的关系密不可分,Croft就曾指出典型及物事件是由“使因(cause)—变化(become)—状态(state)”这三个部分组成的致使行为链〔25〕。这表明致使原因导致变化的产生,而变化又导致了状态的改变,状态形成又消失,世界存在的方式便是如此循环往复,而致使概念就是对此类事件的概念化〔22〕。Hopper和Thompson认为致使结构也是及物性结构〔3〕。致使句式结构具有及物性句式结构的基本特点,是语言对客观致使现象的概念化,是对客观致使现象的认知临摹,这种致使现象的认知基础具有及物性等原型特点〔26〕。具有“致使性”的动词(2)这里具有“致使性”的动词只是周红〔27〕分类中的一个子类,即处于动宾结构中的具体致使动词。周红将致使动词分为两大类:(1)本身带有致使义的动词;(2)本身不带有致使义,但具有表达致使义的潜能,进入一定的致使框架就有致使义的致使动词。第一类致使动词又可分为:a.本身只带有致使义的纯致使动词,但此类动词不表示具体行为,基本上只有单纯的抽象的“致使”意义〔28〕,且数量较少,例如:使1、令1、叫1、让1、致使、导致等;b.除了致使义外还带有其它词汇义的具体致使动词。根据句法语义特征的不同,具体致使动词又进一步分为两小类:处于递系结构中的具体致使动词(如劝、派、劝说、说服、警告等)和处于动宾结构中的具体致使动词(如普及、稳定、解决等)。是及物动词,但具有“及物性”的动词不一定具有致使性。具有〔+致使性〕语义的及物动词(3A+2)是强及物动词,而一般及物动词(1)为弱及物动词。但需要注意区分“语义结构”(即词汇表征层面上的致使性)和“语义内容”(即现实世界描述层面上的致使性)。语义结构是在句法层面上表现活跃的那部分词汇意义,而语义内容指在句法表现上表现不活跃的那部分词汇意义〔16〕。例如,“kill”虽然在认知层面上具有〔+致使性〕,但在句法表征层面并不具备〔+致使性〕,因而认知层面上的“致使性”并不能在句法层面上得到实现,导致句子*The man killed不合法。

图1 及物性和作格性动词语义示意

动词及物性是及物动词本身的一种静态的固定特征和属性,并不因语境的不同而有所变化。徐杰指出:“每个动词的及物性特征在进入句法结构之前的词库中就已经有了清楚的规定,是先天固有的,它们的这些词汇特点会在各种句法条件下以各种方式实现出来,形式语法系统可以实现或者压抑词汇项的词汇特征,使其表现出及物性和不及物性。”〔5〕虽然动词及物性是静态的,但及物动词作为动词的下位分类,其内部并不同质,存在各种内部差异,因而彼此间会出现不同的语义与句法表现。朱德熙先生在《语法答问》一书中也指出:“属于同一个词类的词,语法功能不一定完全相同……因为同类的词语法功能不尽相同,所以大类之下可以分小类。”〔29〕朱德熙先生的观点与词汇语义学理论给我们的启示如出一辙,“具有共同语义核的动词形成一个聚集,它们的句法特性有差异”〔30〕。子语类框架相同的动词在句法行为上不一定相同。以经验者为主语的及物动词跟以施事为主语的及物动词在句法行为上不同,带受事论元的不及物动词跟带施事论元的不及物动词在句法行为上也不同,例如:John fears tigers./ John kills tigers./ The vase fell./ John danced〔13〕.以汉语及物动词来说,有些及物动词构成的句式可以转换成“把”字句和“被”字句,有的只能转换成其中一种,这也能说明动词及物性具有层级性。

综上所述,及物性是及物动词即A圆里所代表的动词的专有属性和特征;作为及物动词的句法语义属性,是由及物动词的结构意义和体特征共同决定的;及物动词的及物性是静态的,但及物动词内部并不是均质的,动词及物性具有层级性。

(三)句子的及物性及其影响因素

王惠静认为“及物性并不是静态的,而是动态变化的,与语言使用相关”〔31〕,王惠静在此处探讨的是小句的及物性,并未对句子及物性和动词及物性做区分,但可以看出句子及物性的动态性。不同于动词及物性,句子及物性是动词及物性在言语交际中的具体落实情况〔15〕,同一个及物动词在不同的语境中,句子及物性有高、低之分,因此句子及物性是动态变化的,与语言使用相关。

Hopper和Thompson列举了判断句子及物性高、低的十项语义句法参数。现将参数归纳如下:(1)与及物小句核心成分相关的参数:a. 施事:施事性;b. 受事:宾语受影响程度,宾语个体性;c. 动作:动作性、体貌、瞬时性、意志性、肯定性。(2)其它:参与者,语态〔3〕。句子不存在及物和不及物的绝对二分,但句子间的地位并不平等,句子及物性的高、低与参数的数量成正比,句子及物性成了程度问题,构成了由核心至边缘、典型至非典型的渐变的及物性连续体和梯度等级,高、低及物性句子间的界限并不明晰。

很多学者(李湘〔32〕,罗艺雪〔33〕,寇鑫、袁毓林〔8〕,邵健〔34〕)在探讨参数对句子及物性的贡献程度差异时,往往只选择某个或某些重要参数,认为参数有重要性之分。许红花〔9〕和钟小勇〔35〕均认为探讨相关句式及物性时,应分析所有参数。钟小勇通过考察“搞”字句和“弄”字句与十个参数之间的关系,发现几乎所有参数极性与其及物性显著正相关〔35〕。我们认为在讨论这套参数标准对句子及物性的贡献程度时,需要区分是用来判断某一特定句式下的句子及物性高、低,还是不同句式间的句子及物性高、低。这套影响句子及物性的参数标准似乎更适合判断某一特定句式的句子及物性高、低,参数对同一句式及物性的贡献程度是同等重要的,例如,探讨主动句,即“AVP”的句子及物性高低,或“被”字句,即“P被(A)V”了,亦或是受事主语句“P(A)V”等。如果探讨不同句式间的句子及物性高、低,这套参数会遇到很多困难,甚至会造成不及物小句的句子及物性高于“SVO”句式的句子及物性,从这一点来看,参数间的重要性似乎并不相等。例如:

(1) Damon likes beer.

(2) Stefan left.

按照以上列举的参数,例(2)的及物性高于例(1),因为例(1)只包含一个参数,即“两个参与者”,而例(2)含有四个参数,即意志性、瞬时性、动作性、体貌(或完成性)。因此,我们认为句子及物性是整个句子结构的整体属性,与整个句子有关,判断某一特定句式框架下的句子间的及物性高、低时,句子及物性由所有参数共同决定,且参数的重要性相等;但若探讨不同句式间的句子及物性高、低,参数对句子及物性的贡献程度并不相同,如何根据参数重要性等级划定与重要性对应的权重或参数值进而有效地判定不同句式的句子及物性,仍是今后需要继续探索的内容。

三、动词及物性和句子及物性的互动关联

动词及物性虽不同于句子及物性,二者却是有联系的,并且具有互动关系。

(一)二者的联系

动词及物性和句子及物性的联系体现在以下三个方面:

1.动词是及物小句的核心成分,其语义包含了影响句子及物性的语义参数

语义参数b和c表明句子及物性和动词及物性有关。前文提到动词的词汇体如〔+动态性〕或〔动作性〕和〔+瞬间性〕等决定动词的及物性,动词自身的时间性包含了影响句子及物性的语义参数,因此,动词及物性影响句子及物性。参数b中的宾语受影响程度表明强及物动词描述致使受事发生变化的行为,这说明动词的结构意义〔+致使性〕在句子及物性高、低方面也发挥着极为重要的作用。因此,动词及物性影响句子及物性。句子及物性和动词及物性呈正相关,与动词及物性的强弱具有倚变关系:在其他条件相同的情况下,强及物动词构成的及物小句比弱及物动词构成的及物小句的及物性要高。

2.二者的定义相通

前文提到及物动词形成的语义结构包含施事和受事两个语义角色,且施事致使受事发生一定的变化。及物动词所指事件的结构表征是没有实现交际任务的、抽象的、典型的双论元事件句。句子及物性是动词及物性在言语交际中的具体落实,由及物动词构成的原型事件句所表示的事件也是有能量传递的,并导致受事发生位置的移动、状态的改变、内在属性的变化。

3.二者都有及物性的层级性

这两种及物性虽都有程度之分,但参照点有差异。及物动词主要包括郭印所绘简图中A圆动词的及物性,即一般及物动词(如pat,tap,touch,stroke,kick,hit,wash等)、及物致使动词(指认知层面上具有“致使性”但在句法表征层面并不具备“致使性”的动词,如kill,damage)和致使交替动词(指能致使转换的作格动词,如open,melt,improve,increase,break等)。前文也提到典型及物动词用来描述致使受事发生变化的行为。然而,唯有拥有〔+致使性〕语义、导致状态变化、瞬间性的完成动词才能描述典型及物性事件,因此动词及物性具有层级性。这种看似“动态”的层级性其实是相对的概念,是一个动词相对于另一个动词来说的,因此从整体上来说,及物动词是由强及物性动词和弱及物性动词组成的一个大家族。及物动词的词汇语义特征决定句法表现,由于动词的及物性高、低不同,句法表现也会有差异,以汉语及物动词为例,有些及物动词构成的句式可以转换成“把”字句和“被”字句,有的只能转换成其中一种,这也说明动词及物性具有层级性。

虽然句子及物性和动词及物性相似,有程度之分,但是参照点有细微差别。句子的及物性是个程度问题,构成了及物性连续体,由包含参数的多少决定,句子体现的及物性原型特征越多,及物性就越高。高、低及物性句子之间没有清晰的界限,二者之间的边界是模糊的。就参照点而言,一方面即便是同一动词,当其用在不同的语境下,由于包含参数的多少不同,句子可能表现出不同的及物性;另一方面,不同动词构成的及物性小句之间的句子及物性高低也是通过判断包含参数的多少来衡量的。例如:

(3) a. David damaged Nina’s car.

b. The floods damaged several houses.

(4) a. David broke the vase.

b. David didn’t break the glass.

c. The dog broke the vase.

(二)二者的互动

尽管动词及物性和句子及物性不同,但二者具有互动关系。张云秋指出:“及物性是动词和名词组之间的关系,与动词和结构式均密切相关,动词及物性和结构式的及物性具有互动关系。”〔36〕在互动过程中,如果动词形成的语义结构与构式的题元结构一致便可相互融合;但若不一致,动词会在一定程度上受到构式压制,迫使动词增添或消减角色,即构式义迫使词义改变论元结构和语义内容〔37〕。换言之,虽然及物动词有及物性,但进入不同的构式时,会在一定程度上受制于构式整体或句子本身及物性的影响,动词的及物性会被激活或压制〔16〕。例如:

(5) a. I broke the glass.

b. The glass broke.

(5)a是由具有强及物性的致使交替动词break构成的原型事件句,表现为“N1+V+N2”为语序的双论元句,表示施事“I”对受事“the glass”施加一定的作用力使受事发生了状态变化,即“玻璃摔碎了”。但是在(5)b中,break进入不及物构式句产生了自己的构式义即“某物处于某种状态”,这对动词产生了一定的影响,动词的行为义和致使义受到抑制,迫使动词消减施事论元角色,而状态义被凸显,不及物构式压制了break的及物性语义特征即〔+致使性〕。王文斌等认为:“作格动词做及物使用时,行为义、使役义和结果状态义同时存在,但做不及物使用时,行为义、使役义处于隐伏状态,只有结果状态义占主导地位。”〔38〕黄小萍明确表示动词和构式之间存在多种互动关系:动词常具有多义性,动词能进入某一特定构式,就表明该动词有与构式意义和语用相适应的语义和语用要素,但构式也可以限定或改变动词的意义〔22〕。因此,构式一旦形成,便会产生自己的构式义,会对进入该构式的动词产生一定的影响,动词及物性在同句子及物性互动时,会受到句子及物性的压制。

四、结语

动词及物性不同于句子及物性,它们是分别在抽象的句子和具体的句子中考察的结果,二者是不同性质的及物性,并不是非此即彼的选择,而是互动关联的。二者的区别为:(1)及物性作为动词的特征和根本属性,由动词的结构意义和词汇体共同决定;动词及物性是一个静态的固定特征,并不因语境的改变而变化。句子及物性是整个句子结构的整体属性,某一特定句式的句子及物性由多种参数共同决定,且参数的重要性相等。句子及物性是动词及物性在言语交际中的具体落实情况,同一个动词在不同的语境中,句子的及物性有高低之分,因此句子及物性与语言使用相关,是动态变化的。(2)及物动词内部并不同质,动词及物性具有层级性。句子及物性构成了及物性连续体,是个程度问题。二者的互动联系在于:动词及物性影响句子及物性,但在二者的互动过程中前者受制于后者。