《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷关系考辨

彭 岩

《碣石调·幽兰》是一份仅存的唐代琴曲抄本卷子,现收藏于日本东京国立博物馆,在日本被视为国宝。另有一份日本彦根城博物馆收藏的《琴用指法》卷子,曾与《碣石调·幽兰》卷子并行流传,自日本江户时代开始,这两份卷子常常被学者合并研究。

一、两卷之关联

《碣石调·幽兰》卷子①目录名称:《碣石调幽兰第五》,资料番号:TB-1393,所藏者:东京国立博物馆。以均整有力、具有唐代初期楷书风格的笔致所抄写,内容为一卷单曲,抄录的是琴曲《碣石调·幽兰》(一名《倚兰》)文字谱。卷首还有《碣石调·幽兰序》一段,记述了琴曲《碣石调·幽兰》流传情况。卷尾还记录了59 个琴曲相关名称,其中楚调、千金调、胡笳调、感神调以及碣石调是调名,琴曲名则依次为《楚明光》《凤归林》《白雪》《易水》《幽兰》等等,这与《碣石调·幽兰》卷子跋尾《碣石调幽兰第五》刚好吻合。多年以来,中外学者从各个角度对《碣石调·幽兰》卷子进行研究,并取得一些初步共识。其中关于《碣石调·幽兰》卷子抄录年代,一般认为是唐初。

彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子②目录名称:《琴用指弹法》,资料番号:井伊家伝来典籍V633,所藏者:日本彦根城博物馆。该资料在后世传抄和记载过程中,其名称多有不同,本文参考五岛邦治、山寺美纪子、杨元铮等学者相关论著,将其统称为《琴用指法》卷子。内容可分为两部分,第一部分从卷首开始至“琴用手名法卷一”止,所记内容包括陈仲儒“□用指法”“又有一法”“又有一法(手用指法髣髴如左)”,后有一段35 字跋文。第二部分从“弹琴右手法(合廿六法 耶利师撰)”开始,至“琴用指法一卷”止,内容包括“弹琴右手法(合廿六法 耶利师撰)”“私记”“弹琴右手法(五不及道士趣[赵]耶利撰)”等。第一部分空白处还有朱笔所写与“手用指法髣髴”相类似的指法内容,并注有“凡一本样”“一本”“一本样”等字,其中行首大字“凡一本样”似为题目。由此,彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子所录内容除了陈仲儒“□用指法”“又有一法”“又有一法(手用指法髣髴如左)”“弹琴右手法(合廿六法耶利师撰)”“私记”“弹琴右手法(五不及道士趣[赵]耶利撰)”等六部分以外,还包括一套完整的“凡一本样”指法。

《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两份日传抄本卷子既相互独立又密切关联。关于两卷之间关系及渊源,杨元铮考证,《碣石调·幽兰》正文是由“毫无琴学常识的初唐职业写经生”③杨元铮:《〈碣石调幽兰〉与〈琴用指法〉合卷说辨正》,刘楚华编:《琴学论集——古琴传承与人文生态》,中国香港:天地图书有限公司2010 年版,第20 页。所抄写。文中杨元铮还从写本学角度进一步考证,《碣石调·幽兰》与《琴用指法》“是两卷独立的琴学资料,并非源于同一祖本”。杨元铮的研究基于严谨科学的思考与论证,其结论是可信的。虽然《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷并非源于同一祖本,但是,我们仍然可以发现这两份日传抄本卷子之间存在密切关联。

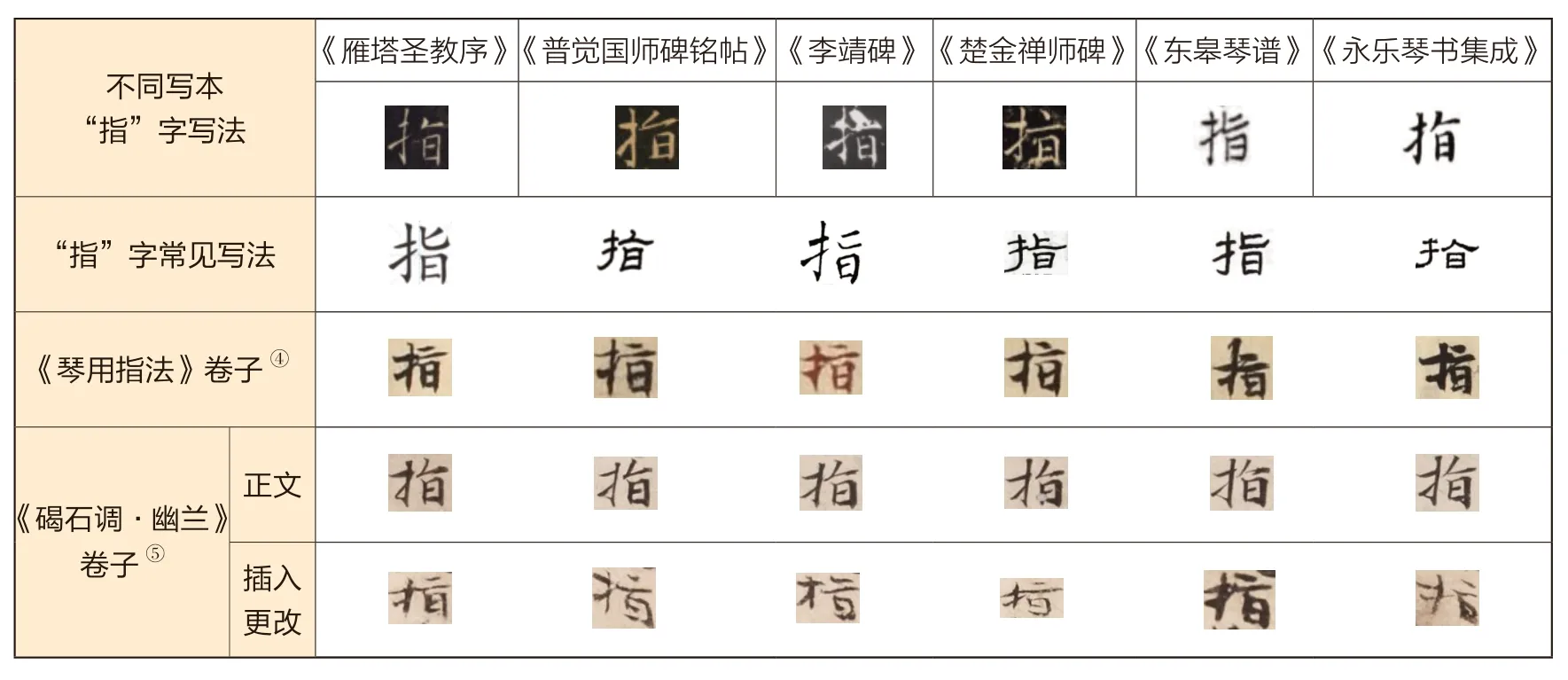

根据卷子纸张接缝位置与各部分抄写位置分析,《琴用指法》卷子其内容虽然分为两部分,但卷子完整连贯,并非是不同卷子的粘贴拼接。同时整个卷子笔致流畅统一,显然是同一人所抄写。与《琴用指法》卷子不同,《碣石调·幽兰》卷子中有多种不同书写笔迹。根据杨元铮《〈碣石调幽兰〉与〈琴用指法〉合卷说辨正》一文考证,《碣石调·幽兰》卷子中共有三种不同笔迹,分别为正文、插入更改、卷首缺失补录等。对比分析《琴用指法》和《碣石调·幽兰》卷子中不同笔迹,可以发现其中“指”字的写法各有异同,根据“指”字写法异同,我们可找出两卷之间的某些关联(见表1)。

表1 不同写本“指”字写法对比

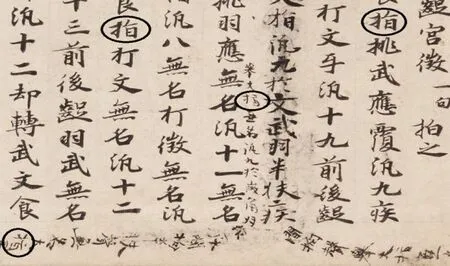

彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子所记写的陈仲儒、赵耶利等6 份指法以及朱笔加注内容,其“指”字写法规整统一,与初唐王知敬《李靖碑》和吴通微《楚金禅师碑》相似。但《琴用指法》卷子“指”字写法并不常见,且与《碣石调·幽兰》正文、明初宫廷写本《永乐琴书集成》、日本大原止郎本《东皋琴谱》等琴谱抄本截然不同。《碣石调·幽兰》卷子正文中“指”字写法统一,与初唐褚遂良《雁塔圣教序》以及王羲之集字《普觉国师碑铭帖》相似。《碣石调·幽兰》卷子插入更改部分文字不多,其中共出现12 个“指”字,这些字行笔随意但写法统一,其写法与《琴用指法》卷子别无二致(见图1)。由此我们可以大胆推测:《碣石调·幽兰》卷子插入更改部分与《琴用指法》卷子可能为同一位书手所写。

图1 《碣石调·幽兰》卷子插入更改部分

唐代职业写经生们所抄写琴曲卷子应该不止今日所仅见的一卷《碣石调·幽兰》,《碣石调·幽兰》卷尾所记59 个琴曲相关名称,应该是当时职业写经生们所抄写的琴曲目录,他们所抄写琴曲卷子应该有50 多首琴曲,每首琴曲也可能会抄写多份卷子以备流传。《碣石调·幽兰》卷子插入更改部分直接写在正文行间或天地头,从这种轻率的涂改行为可以推测,插入更改部分的书写时间与《碣石调·幽兰》卷子抄写时间应该相去不远。

《琴用指法》卷子中也有一些比较反常的情况,比如卷子中出现的“一本(樣)”“大随(隋)”“趣(趙)耶利”等错别字。这些看似低劣的错别字,其实可以给我们带来一些新的信息。比如“一本(樣)”中,“”字为“樣”的异体字,这个字在《康熙字典》《说文解字》中已经查不到,目前仅中国台湾有用例。关于“大随(隋)”,根据《李涪刊误》《说文解字》等文献,隋文帝杨坚原为“随国公”,称帝后其国号曰“随”,杨坚将“随”字去掉“辶”,改为“隋”。查看隋朝墓志碑刻文献,其中隋、隨、随、陏等字并存。到了唐朝初年,一些文献又常常把“隋”朝写作“随”朝。唐代李涪对当时“随(隋)”书写情况给出了很好的说明:

漢以火德有天下,後漢都洛阳,(洛)字旁有“水”,以水尅火,故就隹(雒)。隨以魏、周、齊不遑寧處,文帝惡之,遂去“走”,單書“隋”字。故今“洛”字有“水”有“隹”;隨字有“走”无“走”。夫文字者,致理之本,豈以漢、隨兩朝不經之忌而可法哉?今宜依古文,去“佳”書“走”。⑥[唐]李涪撰:《李涪刊误·洛隨》,北京:中华书局1991 年版,第15 页。

可见“宜依古文,去佳书走”是唐代洛、隋两字的常用写法。在《碣石调·幽兰》卷子中也有“随开皇十年”字样,与《琴用指法》卷子中“随”字写法完全一致。两种卷子有关“随(隋)”朝的写法,很好地体现了初唐文献关于隋朝的书写情况。

关于“趣(趙)耶利”这一别字写法,也可以做另一种解读。《资治通鉴·唐纪二十》记载:

凤阁侍郎河东宗秦客,改造“天”“地”等十二字以献,丁亥,行之。太后自名“曌”,改“诏”曰“制”。⑦[宋]司马光:《资治通鉴》第3 册,北京:线装书局2007 年版,第1699 页。

天授元年(690),武后自名“曌”字。因为避讳的原因,将与“曌”字同音的“诏”字改为“制”字。神龙元年(705)武曌退位以后,这些新字就废弃不用了。《琴用指法》卷子第二部分中“弹琴右手法(合廿六法 耶利师撰)”,似乎有意回避了赵耶利的姓字,仅称其为“耶利师”⑧根据宋代朱长文《琴史》和陈旸《乐书·琴势》中的记载,唐初的“当世贤达”们尊称赵耶利为“赵师”而不是“耶利师”。;而“弹琴右手法(五不及道士趣耶利撰)”则改“趙”为“趣”。《琴用指法》卷子无论是原创者还是抄写者,都具有很高的琴学修养,不可能把琴学大师赵耶利的姓氏写错。那么“趣耶利”这一别字写法,最大的可能就是出于避讳原因,将与“曌”字同音的“趙”字改为“趣”字。

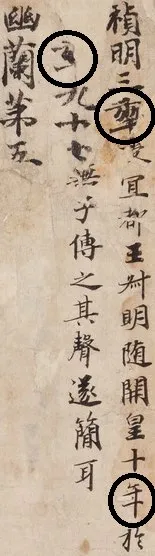

类似情况在《碣石调·幽兰》卷子中也有出现。该卷序文中有“祯明三年”“年九十七”“随开皇十年”字样(见图2),其中“祯明三年”“年九十七”⑨此处字迹破损严重,根据残存半边文字可以看出,其“年”字亦为武曌时代所创新字“■”。两处,“年”字都写为武曌时代所创新字“”。但是,在“祯明三(年)”下文,紧接着又出现“随开皇十年”,其“年”字的写法并非“”。同时,《碣石调·幽兰》卷尾所记59 个琴曲相关名称中,有《悲汉月》一曲,其中“月”字也不是武曌时代所创新字“”。这一令人费解的情况,刚好可以在《碣石调·幽兰》和《琴用指法》两卷断代问题方面,给我们带来新的佐证。因为《碣石调·幽兰》卷首部分有很多缺失补录之处,其中“祯明三(年)”几字为缺失补录内容,由于书写时代不同,其与原卷中“年、月”的写法也不同。

图2 《碣石调·幽兰》卷子局部

关于《碣石调·幽兰》《琴用指法》两卷之间关系还有一个关键情况,就是这两卷在日本曾经保藏一处、并行流传。日本学者林谦三、小野美纪子等,经过研究后都认为两卷内容为“姊妹关系”“配套成对”。⑩参见[日]林谦三:《林谦三论幽兰原本》,査阜西:《幽兰研究实录》第二辑,中央音乐学院民族音乐研究所1957 年油印本(内部资料);[日]小野美纪子:《彦根城博物馆藏〈琴用指法〉卷子本初探——与琴谱〈碣石调幽兰第五〉成对的古琴指法书》,黄大同主编:《尺八古琴考》,上海:上海音乐学院出版社2005 年版,第317—334 页。因此结合上文,我们有几个关键证据可以综合思考:一是《碣石调·幽兰》《琴用指法》两卷配套成对、并行流传;二是《碣石调·幽兰》《琴用指法》两卷关于“隋”的书写情况显示出共同的初唐特点;三是《碣石调·幽兰》卷子缺失补录部分与《琴用指法》卷子中都出现武曌时代的特殊字“(年)”“趣(趙)”。再结合上文所论,我们可以推断《碣石调·幽兰》卷子书写时间在武曌时代之前,而《琴用指法》卷子书写时间可以指向武曌时代(690—705)。

二、传世琴谱与解谱密钥

《太古遗音·指跋》曰:“古人因声音而谱字,以手势而象物。”⑪中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第一册,北京:中华书局2010 年版,第63 页。“谱字”即为“立名”,立足“谱字”所形成的记谱法即为“字谱”。“字谱”不仅只有“文字谱”,还包括“减字谱”及其他在“谱字”基础上形成的不同记谱形式,如《琴用指法》卷子中记载的符号化“手用指法髣髴”等。确立规范通用的弹琴指法“谱字”,是展开古琴口传心授传习活动的第一步,也是“谱字”发展成“字谱”的前提和基础。所以,沿用至今的减字谱,其创立与定型不是一蹴而就的,必然遵循“谱字—字谱—减字”这样一个发展规律。《太古遗音·辨指》曰:“手势所象,本自蔡邕《五弄》,赵耶利修之。”⑫中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》第一册,第63 页。显然蔡邕在其琴曲《五弄》中实践了弹琴的基本手势指法,而陈仲儒《琴用指法》、赵耶利《弹琴手势谱》《弹琴右手法》和《蔡氏五弄》《胡笳》等两帙文字谱样本,对文字谱的形成与确立起到了无可替代的关键作用。

自蔡邕(132—192)开始确立并实践基本“谱字”指法,到陈仲儒(活动于500—528)时代文字谱记谱法逐渐确立。早期古琴记谱法由“谱字”发展到“字谱”,琴人琴家们经过了300 多年的实践探索。在多年的实践探索中,琴人琴家们必然实验了多种不同的琴曲记谱方法,并创制了不同的记谱类型和谱录文献。《隋书·经籍志》中载有四卷戴氏《琴谱》,据信为戴颙所传,因其早于陈仲儒、赵耶利所创文字谱时代,所以不太可能使用文字谱来记谱。另有《永乐琴书集成·释谱》记载:“制谱始于雍门周,张敷因有别谱,不行于后代。”⑬明成祖敕撰:《永乐琴书集成》第八卷,中国台北:新文丰出版公司1983 年版明内府写本,第593 页。“张敷别谱”“戴氏琴谱”等,应该都是文字谱确立之前的琴曲记谱形式。

值得注意的是,《琴用指法》卷子所收指法内容,也并非全部针对文字谱所创,其中“手用指法髣髴”以及相类似的朱笔所写“凡一本样”指法内容,显然与解读《碣石调·幽兰》卷子这类琴曲文字谱无关。“手用指法髣髴”仍然是立足于已经确立的“谱字”,这些谱字与陈仲儒“□用指法”、赵耶利“弹琴右手法”相似,其弹法亦可借鉴,所以“手用指法髣髴”相关记谱法也是属于“字谱”系列。但是在“手用指法髣髴”中,这些“谱字”是由一些符号所代替,推测其所记录的琴曲乐谱,也是由这些符号所构成的与《幽兰》文字谱完全不同的“别谱”(见图3)。

图3 《琴用指法》卷子局部

另外《碣石调·幽兰》卷尾记录的59 个琴曲相关名称,在唐宋及后世文献中还多有记载,推测当时职业写经生们所抄写的50 多首琴曲卷子曾经广为流传,唐宋琴家们曾对其进行细致研读。北宋陈旸《乐书·琴势》载:

赵师弹琴,未有一声无法。凡二弄之内,清侧殊途;一句之中,莫不有阴阳派润。至如《楚明光》 《白雪》寄清调中弹楚清声,《易水》《凤归林》寄清调中弹楚侧声,《登垅》《望秦》寄胡笳调中弹楚侧声,《竹吟风》《哀松露》寄胡笳调中弹楚清声。若此之类非一,可谓妙矣!⑭[北宋]陈旸:《乐书》卷一百四十二“琴势”,载王耀华、方宝川主编,郑俊晖执行主编:《中国古代音乐文献集成》第二辑9,北京:国家图书馆出版社2012 年版,第246—247 页。

据考证,日本宽平间(889—897)佐世在奥所辑《日本现存书目》之乐家一类,著录有“《杂琴谱》百二十卷……皆散佚无传。唯古琴谱《碣石调·幽兰》一卷尚存”⑮刘崇德主编:《现存日本唐乐古谱十种》第1 册,合肥:黄山书社2013 年版,第2 页。。另有《万卷精华楼藏书记》著录“《碣石调·幽兰》一卷”,指出“见在书目乐家类载《杂琴谱》百二十卷,亦或此类”⑯山西省文献委员会编:《山右丛书初编》(六),太原:山西人民出版社1986 年版,第676 页。。所以,推测这部百二十卷的《杂琴谱》中,也收录了包括《碣石调·幽兰》文字谱以及其卷尾所记录的50 多首琴曲,还有“张敷别谱”“戴氏琴谱”“手用指法髣髴”相关琴谱等各种类型的琴曲谱录文献。面对纷繁芜杂的传世琴曲谱录资料,唐代琴人琴家们必然需要一份类似《琴用指法》卷子这种针对性的解谱密钥,来参考解读琴谱文献中的相关谱字指法及其具体弹法。

《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷之间相互参照、密不可分,体现的就是琴曲记谱法中“谱字”与“字谱”之间的关系。其中 《碣石调·幽兰》卷子是记录琴曲《幽兰》的文字谱,《琴用指法》卷子则指明《幽兰》文字谱中某些关键谱字的实际奏法,是当时琴人们正确解读包括《碣石调·幽兰》卷子在内的琴曲文字谱的实用秘籍。对此,林谦三认为隋唐人所撰“琴用指法”“赵耶利弹琴右手法”等,“盖即与幽兰谱成为姐妹关系”⑰汪孟舒著、杨元铮整理:《古吴汪孟舒先生琴学遗著》上,北京:中华书局2013 年版,第9 页。。小野美纪子也认为“彦根城本很可能是与东京国立博物馆所藏现存最早的琴谱《碣石调幽兰第五》配套成对的古琴指法书之原本”⑱[日]小野美纪子:《彦根城博物馆藏〈琴用指法〉卷子本初探——与琴谱〈碣石调幽兰第五〉成对的古琴指法书》,黄大同主编:《尺八古琴考》,第317 页。。

《琴用指法》卷子跋文曰:“此本大贵,幸勿慢传!”与《碣石调·幽兰》文字谱不同,《琴用指法》卷子传抄更加复杂,不能简单由职业写经生们去批量抄写。尤其是“手用指法髣髴”“凡一本样”等符号化的谱字指法,需要抄写者必须具有一定的琴学修养和模写经验。所以,《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷之间虽然可谓“配套成对”,但传世琴曲卷子不止《碣石调·幽兰》一件,《琴用指法》卷子适配琴谱也不仅仅只有文字谱。只是除了《碣石调·幽兰》卷子以外,其他琴曲文字谱以及由“手用指法髣髴”符号构成的“别谱”早就失传,只留下《琴用指法》卷子这个解谱密钥却已无谱可解。

结语

根据以上阐述,我们可以初步得出如下结论:

一、《碣石调·幽兰》卷子插入更改部分与《琴用指法》卷子可能为同一位书手所写;

二、《碣石调·幽兰》卷子书写时间在武曌时代之前,《琴用指法》卷子书写时间则可以进一步指向武曌时代;

三、早期古琴记谱法由“谱字”发展到“字谱”,琴人琴家们经过了300 多年的实践探索,并创制了不同的记谱类型和谱录文献;

四、“字谱”不仅只有“文字谱”,还包括“减字谱”及其他在“谱字”基础上形成的不同记谱形式;

五、减字谱的创立与定型,必然遵循“谱字—字谱—减字”这样一个发展规律;

六、《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷之间相互参照、密不可分,体现的就是琴曲记谱法中“谱字”与“字谱”之间的关系。