书于竹帛:学术视野下的战国出土文献

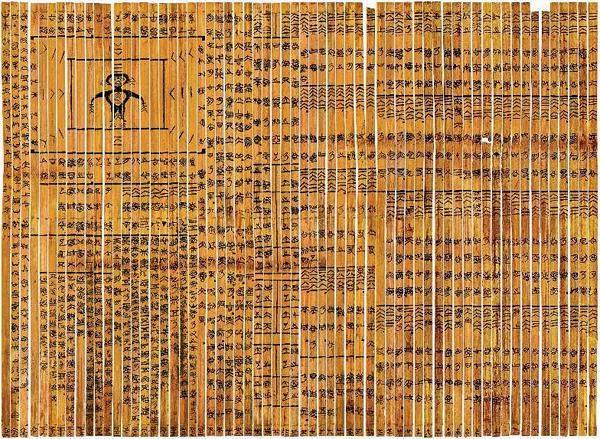

二十世纪以来,战国出土文献层出。简牍、帛书是战国出土文献的主要部分,其﹃书于竹帛﹄的记载方式与不同的内容、来源和形制状态,为更好地了解早期典籍文明中文献发展与演变的多样性提供了便利。

夏商时期,古人以甲骨、金、石作为主要的文字记录和图籍载体。《尚书·周书·多士》云“惟殷先人,有典有册”,可知商时即有“册”。有册而典成,甲骨文、金文中的“册”字皆似将简片以绳索编连的形态。“册”制成后,奉于几上,是为“典”。甲骨文、金文中还存在大量竖起的字,如“虎”“象”“犬”“马”等,无疑是一种行款的排列习惯,这与简册的使用息息相关。

西周以来,“盟府”充盈,典章完备,王官之教逐渐下移,加之春秋、战国时期私学兴盛,知识随着士阶层的崛起、学术流派的林立而得以广泛传播,亦不断促进更多书写材料的运用。战国时期的出土文献在很大程度上改变了我们对先秦时期的文献状态、古书成书规律和学术史的认识。简牍、帛书构成了战国时期出土文献的主体来源,为研究中国书籍制度演进提供了大量实物,也为研究中国古代典籍制度的流变提供了重要参考。

战国出土文献的内容与思想源流

“书于竹帛”语出《墨子·兼爱下》,指以竹、帛记录先君、明王的事业功绩。王国维《简牍检署考》指出,上古时代,使用最广泛的书写材料并非陶、金、甲骨,而是竹木,即写在竹片和木方上的简牍。同时我国养蚕历史悠久,春秋、战国时期将包括“缯”“绢”在内的丝织品统称为“帛”,在帛上书写文字即称为“帛书”。因为有广泛而稳定的取材来源,在西汉中晚期纸张出现以前,古人所用书写材料以“竹帛”并举。但与竹木的传播范围相比,帛书的传播范围较为有限。因为从简、牍、帛的形态来看,简为竹制,牍为木制,帛为丝制,简、牍相对易得,而丝织品相对精贵。

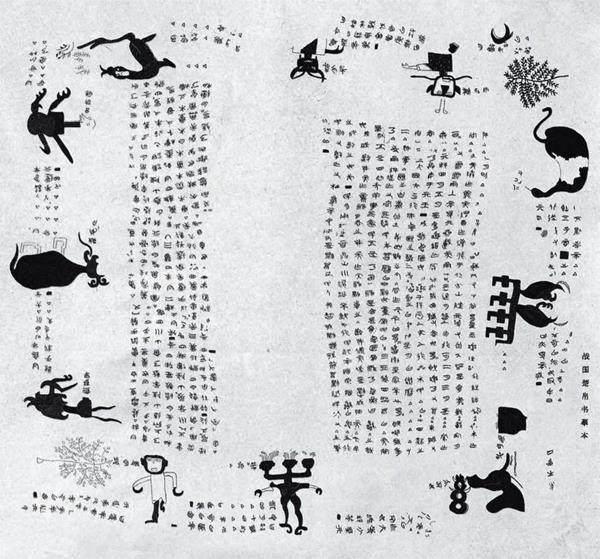

目前所见时代最早的战国帛书是湖南长沙子弹库楚帛书,1942年因盗掘而被发现。此帛书上墨书900余个楚系文字,彩绘12尊神像,四角绘有植物形象,神像周围附有神名与题记,内容与战国时期数术、历忌相关。

虽然丝织品价格昂贵,所费远超简牍,但因其平展宽绰,可以更好地留存图像信息,所以上面记录的信息也更加特殊。从材质和书写角度来看,战国简牍、帛书文献中存在大量正本、复本同存的情况,即在同一出土地点和同一时代出现内容相关或相近的文献,如清华大学所藏战国竹简《郑文公问太伯》有甲、乙两种,上海博物馆所藏战国竹简《天子建州》《武王践阼》《成王为城濮之行》《凡物流形》等篇均存甲、乙两种,说明传抄文献、传播不同来源或相近来源的知识和思想体系已成为时人的重要书写任务。而缣帛的珍贵属性,无疑成为某些重要文献定本书写的最好选择。

1949年后,考古工作方法日益科学,南方以楚地为代表的简牍陆续面世。自1951年起,湖南长沙五里牌楚简、长沙仰天湖楚简、常德德山夕阳坡楚简、常德临澧九里楚简,河南信阳长台关楚简,湖北江陵望山楚简、江陵藤店楚简、江陵天星观楚简、江陵九店楚简、江陵马山砖厂楚简、江陵秦家咀楚简、随州擂鼓墩曾侯乙墓楚简等陆续被发掘、刊布。这些简牍的内容大多是遣策或卜筮祭祷记录,还存有一部分日书、报酬簿、签牌等。除湖北随州曾侯乙墓竹简数量较多且较为完整外,其他竹简大多数量少、残损多。其中未出现大批量的典籍简,唯一一篇与之相关的竹简出自河南信阳长台关楚墓。1987年,湖北荆门包山发掘楚简279支,字数12000余个,属于行政文书和遣策。同年,湖南张家界慈利石板村出土4557支竹简,虽然从内容上判断当属先秦典籍,与《国语·吴语》《逸周书·大武》《管子·霸形》《寧越子》等文献息息相关,但仅有零散的信息,绝大多数仍未发表,殊为遗憾。

战国典籍简牍真正的大发现,始于1993年于湖北荆门发现的郭店简。1994年入藏于上海博物馆的竹书共计1200余支,从文字性质判断也当出于楚地。其抄成的时代可能比郭店简更早一些,内容比郭店简更丰富,除包含儒、道两家的思想典籍外,还有《周易》等尊经和《容成氏》等史说。2008年入藏于清华大学的战国简共2388支,其内容包括《尚书》《逸周书》《尚书》佚篇,编年体史书,《国语》类史书,《诗》本事类文献,似《仪礼》的礼书、乐书,与《周易》有关的书,等等。

在清华大学出土文献研究与保护中心成立仪式上,李学勤先生重点介绍了一篇新发现的周武王时期的乐诗《耆夜》,上面记载周武王八年征伐耆国(即黎国)得胜回到周都后,在文王宗庙举行“饮至”典礼,参加者有武王、周公、毕公、召公、作册逸、师尚父等人,典礼中饮酒赋诗,其中有周武王致毕公的诗、周公致毕公的诗等内容。这类记载为过去所未见,实属战国简牍、帛书文献领域的大发现,为当下的学术研究提供了新阵地。

战国简牍、帛书的大量出现,重现了先秦时期楚地行政文书的基本状态,亦为今人了解《尚书》等经学文献和诸子学说提供了极大便利。例如:传世本古文《尚书》的真伪问题千年来一直争讼不休,清华简所存古文《尚书》的原本,可证传世古文《尚书》系后世伪作,从而推动了中国学术史、历史文献、古史新证学领域的研究进程。

以目前所见战国出土文献的情况来看,这一时期的简帛文字均以楚系简帛文字为主体,亦存在少量的秦系简牍文字。楚系简帛文字带有明显的楚文字特有风格,有一些掺有齐系、晋系书法的书体痕迹。楚文字风格带有较强的装饰性,呈现出饰笔丰富的特点,但有些装饰性笔画在齐系铭文中也属常见,可见以笔画的装饰性特征来判断文字归属存在明显不足。

战国简牍帛书的分类方式及标准

关于出土文献的分类,李学勤先生在《当代中国简帛学研究(1949—2009)》序言中讲道:“很明显,把简帛学划分为简帛书籍、简牍文书这两个学科分支,不仅是发展趋向,而且还是当前的实际了。”此处提及了简帛书籍、简牍文书两种形态,成为讨论典籍简、文书简的来源。从战国简牍、帛书的内容上看,也可将其分为文书简和典籍简两大类,有些学者称典籍简为书籍简,通常情况下对书籍简和典籍简未做严格区分,并且存在常见的混用现象,在讨论时也常一文两说。

“典籍”取义较宽,各家皆有所不同,但显然典籍简是与文书简相对应的一个概念,指有关书籍文献的简牍。判断文献是否属于典籍简,大多数情况下以内容为标准,涵盖一切有关典籍内容的简牍材料;还有以简牍的形态为标准,仅指真正以书籍形式流传的简牍文献,这是“书籍简”称谓的由来。客观来说,以形态为判断与择取标准显然较为科学,但目前以内容为标准的归纳才是主流,事实上二者涵盖的简牍内容是相对一致的。换言之,典籍简通常是我们所指的“古书”。

对典籍简的归类依据目前主要有两种意见。一种是以《汉书·艺文志》中古书分类方式划分,这是学界主流的归类法。邢义田先生依据《汉书·艺文志》,将可列入六艺、诸子、诗赋、兵书、术数、方技者统名为典籍,骈宇骞等学者也持这种观点。李零先生《从简帛发现看古书的体例和分类》一书则将古书分为六艺、史书、诸子、兵书、诗赋、方技、数术七类,将史部獨立出来。另外一种则是按照“六经”和学派来划分。

典籍简的形制有一定规范。贾公彦疏《仪礼·聘礼》曰:“郑作《论语序》说:‘《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》策,皆尺二寸。《孝经》谦半之,《论语》八寸策者,三分居一又谦焉。”可知,当以“六经”为贵,重要的经书以长简抄写,其他文书次之。性质相同的简册虽然形制上趋同,但简长、编绳间距、简端修治、完简字数等方面亦存在差异,甚至可能出现“同篇异制”的情况。如郭店简按照形制可分为三类:一类长15.1厘米,以《语丛四》为代表;一类长26.4厘米,以《穷达以时》为代表;一类长32.5厘米,以《五行》为代表。《老子》《五行》《六德》等,简长均为32.5厘米,共两道编绳,编绳间距17.5厘米,完简字数为22—25字,这一系列篇章可能为同一批次抄写,甚至有编为一卷的可能。三类竹简内容略有不同:《语丛四》代表的是战国时期的法家、纵横家言说;《穷达以时》等篇侧重记录孔子及其再传门人、弟子的言说;《五行》等篇则近儒家和道家学说的经典,可见用简长度随经典重要性逐渐递增。

郭店简内部相对统一,但清华简《治邦之道》和《治政之道》两篇虽应同属一卷,形制却不完全相同。前者简长44.6厘米,三道编,简背有划痕,后者简长44.2厘米,三道编,简上有序号,这正是杨博先生所指出的“同篇异制”情况。

文书简的范围更加广泛。文书内容多与社会制度、日常生活及当时社会经济制度相关。20世纪以来,我国出土简牍总数约30万枚,文书简所占比例约为80%,年代涵盖战国至魏晋时期,内容涉及官府文书、律令、簿籍、案录、符券、检楬,以及书信、遗嘱、遣策等私人文书。如湖北荆门包山楚简中存有来源于楚国左尹官署的文书简,反映了楚国中央司法机构的运行情况;还有一部分是地方上报案狱的记录和民众的上诉文书,如包山楚简132—135是舒庆上呈报给楚王的诉状。可见,公私简牍文书在当时的国家行政活动以及人们的日常生活中都发挥着重要作用。

与典籍简相比,文书简的形态更加多样,长短不一,版面丰富。按照史籍记载,简牍当长五寸至三尺不等。据骈宇骞先生归纳,文书简的形制相对复杂,出土实物与文献记载均难以找出恒定的规律,即便是同时代、同类型的简牍仍然存在长度的差异。且文书简在各地执行情况不同,长度亦不一,边戍之地往往就地取材。因典籍简与文书简所记内容大不相同,故学界在整理、研究时多关注个中差异。

《淮南子·修务训》云:“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者,必托之于神农、黄帝而后能入说。”可见自战国以来,知识在记录或传播的过程中,制造故事、模拟托古的现象并不少见。结合新出土文献进行古史研究必然需要先对材料本身进行分层和甄别。大部分出土文献的出现是史官和书写者“记言”“记事”的结果,其逐渐影响了战国各阶层特别是知识阶层的“立言”传统。战国出土文献反映了先王、先公和士族们试图建立语言、文字意义层面权威的某些过程,以及冀望其久于金石的追求。

夏虞南,中国社会科学院古代史研究所先秦史研究室博士后。

———楚简制作技艺