甘蔗间作猫豆对水土及氮磷养分流失的影响

彭嘉宇 区惠平 周柳强 黄金生 谢如林 朱晓晖 曾艳 谭宏伟 刘洁云

摘要:通过分析甘蔗‖猫豆间作模式的合理性,旨在为蔗区径流污染的削减及面源污染治理提供理论依据。采用田间径流小区试验,设置不同甘蔗‖猫豆间作密度,观测并记录降雨量、穿透雨量,统计猫豆生育期内的径流次数、径流量、泥沙量、径流中的氮磷含量,并进行相关性分析,研究不同间作密度下的地表径流、泥沙及氮磷流失量的差异及甘蔗‖猫豆间作对氮磷流失的削减作用。结果表明,甘蔗冠层下穿透雨率有随着降雨量的增加而升高的趋势,间作处理的平均穿透雨率为54.7%~71.9%,与单作甘蔗相比,间作甘蔗地表径流流失量降低了8.7%~24.9%,泥沙平均流失量减少了8.5%~23.2%,总氮、总磷流失量分别减少了13.25%~25.97%、6.71%~42.28%,其中硝态氮的流失量大于铵态氮的流失量,分别占总氮量的52.98%~53.94%、12.48%~15.36%。穿透雨率与总磷流失量、径流量呈现极显著正相关关系,相关系数分别为0.80、0.77,总氮流失量、硝态氮流失量、总磷流失量与径流量呈极显著正相关关系,相关系数分别为0.73、0.80、0.85,氮、磷流失量与径流量的产生规律基本一致。甘蔗与猫豆间作能减少因暴雨产生的径流流失,与猫豆间作时株距为1~2 m的效果最优,可有效消减坡耕地蔗区径流造成的氮、磷流失。

关键词:甘蔗;猫豆;间作;氮磷流失

中图分类号:S566.106;S157 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2023)09-0234-06

基金项目:国家自然科学基金(编号:32060293);广西重点研发计划(编号:桂科AB21196049);农业农村部西南山地农业环境重点实验室开放基金(编号:AESMA-OPP-2019003);广西农业科学院基本科研业务专项(编号:桂农科2021YT036);广西农业科学院科技发展基金(编号:桂农科2019ZX124、2019ZX125)。

作者简介:彭嘉宇(1987—),男,广西桂平人,硕士,助理研究员,主要从事植物营养与环境生态研究。E-mail:pjy8086@163.com。

通信作者:谭宏伟,研究员,主要从事植物营养与肥料研究。E-mail:

间作是一种可以高效利用资源的种植模式,在满足作物高产的同时又能够保持水土、减少农田地表径流量[1-2]。目前,关于玉米的间作研究已经得到系统开展,且结论较为一致,通过间作可以提高玉米的地表覆盖度,同时可有效提高土壤肥力、延迟地表径流的初始发生时间,从而促进玉米根系发育、有效减少玉米农田地表径流量和养分流失量,有助于作物高产,同时也能保持水土[3-6]。甘蔗的种植行距普遍在1 m以上,如果在甘蔗封行前遇上强降雨,地表径流使地表裸露,更易造成水土流失。处于苗期的甘蔗对水、光及养分资源的供给并不敏感,此时对光热资源的利用并不充分[7]。目前,国内外研究者依据生物的互利共生原则探讨了甘蔗‖西瓜、甘蔗‖南瓜、甘蔗‖大豆、甘蔗‖花生等多种甘蔗间作模式的产量效应,以期达到充分利用资源、增产增效、用养相结合的目的。目前关于甘蔗间作对地表径流消减效应的报道较少,且模式以甘蔗套种花生为主。花生生育期短,已在甘蔗封行前的6月底收獲,广西地区的雨季集中于每年的4—9月,且77%的地表径流发生在6—8月[8-9]。因此,选择收获期滞后于集中强降雨期的间作作物对甘蔗地地表径流氮、磷污染的消减至关重要。

猫豆[Mucuna pruriens (L.) DC.]为豆科藜豆属一年生蔓生作物,由于其生长迅速、生命力旺盛,与甘蔗间作后可优化甘蔗根际的微生物群落结构,增强生物多样性,改善蔗田的土壤养分供给,是夏季常用的绿肥[10-11]。猫豆的生育期与甘蔗同步,并且营养生长期与降雨集中期同步,刈割后形成的甘蔗冠层、猫豆冠层、猫豆覆盖层等立体空间可有效起到多次拦截的作用。由此推测,采用甘蔗‖猫豆间作能确保甘蔗产量,同时有效消减坡耕地蔗区径流污染。本研究开展于2020年,通过径流小区试验的方式分析不同甘蔗‖猫豆间作密度下地表径流、泥沙及氮磷流失量的差异及其对氮磷流失的削减作用,以期筛选出合理的甘蔗‖猫豆间作模式,为蔗区径流污染的削减及面源污染治理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验点基本情况

试验地位于广西南宁市武鸣区广西农业科学院里建基地(23.242 75°N,108.054 5°E),试验地属湿润的亚热带季风气候,海拔120 m,光热资源充足,年平均气温21.7 ℃,年平均日照时数1 660 h,多年平均降雨量达1 300 mm。供试土壤为发育于砂页岩的赤红壤,基本理化性质如下:pH值5.9,有机质含量26.5 g/kg,全氮含量1.03 g/kg,硝态氮含量1.90 mg/kg,铵态氮含量4.80 mg/kg,碱解氮含量112.00 mg/kg。

1.2 试验设计

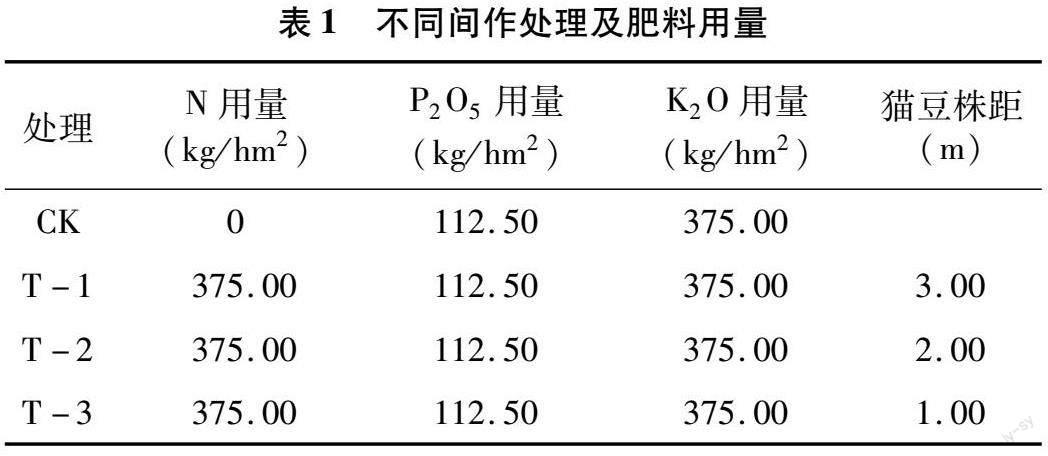

供试甘蔗品种为桂糖42。本试验中的处理如下:(1)单作甘蔗(CK);(2)甘蔗‖猫豆间作,猫豆株距3 m(T-1处理);(3)甘蔗‖猫豆间作,猫豆株距2 m(T-2处理);(4)甘蔗‖猫豆间作,猫豆株距1 m(T-3处理)。试验按随机区组设计,共设3次重复,各处理施肥量见表1。猫豆种植在甘蔗行间,当高度为120 cm时进行首次刈割,此后待猫豆长至100 cm高时刈割1次,留茬高度为40 cm,将猫豆茎叶覆盖于种植沟进行原位还田。径流小区的设计参考秦芳等的方法[12]。所有施肥处理的氮肥为尿素,其余处理的磷、钾肥用量相同,其中磷肥为过磷酸钙(P2O5),施用量为112.50 kg/hm2,钾肥为氯化钾(K2O),施用量为375.00 kg/hm2。分基肥(100%磷肥+5%钾肥+25%尿素)、分蘖肥(65%钾肥+40%尿素)、伸长肥(30%钾肥+35%尿素)施用。

试验开始于2020年,小区面积为55 m2,种植5行甘蔗,行距为1 m,每行设置60段双芽苗,每个小区设置300段双芽苗,共600段芽,种植密度为 54 545段/hm2 (以双芽段计)。小区四周用塑料膜包裹田埂,避免小区间水分的串流及侧渗。新植甘蔗于3月9日播种,猫豆于5月16日播种,分别于5月10日、6月26日施用分蘖肥、伸长肥,将肥料撒施于种植沟后进行覆土。本试验采用典型的雨养甘蔗方法,全生育期内不灌溉,病虫害管理等与当地栽培习惯一致。

1.3 样品的采集

穿透雨的测定采用内径10.7 cm、外径 11.6 cm、高14.3 cm的塑料量杯作为雨量收集容器,在甘蔗行间布置,共布置3排,每排连续摆放5个测量杯,共摆放15个测量杯。降雨事件发生后,读取测量杯穿透雨的体积。统计猫豆生育期内的径流次数、降雨量、径流量及径流中氮、磷含量,根据当地春、夏季较多发生降雨的特点,选取24 h降雨量25 mm以下的降雨事件统计穿透雨率[13]。采用体积法测定产流产沙量,于每次降雨事件后测定径流桶内的径流量。收集桶内的径流与泥沙充分搅匀后,用塑料样品瓶采收径流泥沙样,再用烘干法(105 ℃)测定其中的泥沙量。径流小区设置自动气象站,带有雨量计,自动记录降雨参数。

穿透雨率为单位面积单位时间内的穿透雨量与其相应的降雨量的比率,计算公式如下:

穿透雨率=穿透雨量(mm)降雨量(mm)×100%。

地表径流中氮、磷流失量的计算公式如下:

式中:P为氮、磷流失量;Ci为每次径流水中氮、磷的浓度;Vi为径流水量。

1.4 测定分析

将径流样品静置,充分沉淀后,过滤100 mL上清液用于测定地表径流中的总氮、铵态氮、硝态氮、总磷、可溶性磷含量,分别用碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法、靛酚蓝比色法、紫外分光光度法和钼酸铵分光光度法进行测定。土壤中的有机质、全氮含量分别用重铬酸钾外加热法、凯氏定氮法进行测定;pH值用无CO2的蒸馏水浸提(液料比设为 2.5 mL ∶ 1 g),再用电位滴定法测定;土壤用氯化钾浸提(液料比设为5 mL ∶ 1 g),分别用靛酚蓝比色法、紫外分光光度法测定铵态氮、硝态氮含量;用扩散法测定土壤中的碱解氮含量。

1.5 数据分析

试验数据用Excel 2010、Origin 8.0软件进行整理及作图,用SPSS 19.0进行统计分析,用Duncans新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 试验区降雨特征

由图1可以看出,2020年试验区的总降雨量达1 246.3 mm,其中6、7、9月的降雨量最多,分别为268.7、173.9、185.1 mm,4—9月的降雨量占全年降雨量的72.5%。单日最大降雨量出现在6月5日,达到88.0 mm,其次为9月7日,达到68.7 mm,全年单日降雨量超过50.0 mm的共有3 d,其中67%出现在6—9月。2020年影响广西的台风有4个,数量接近常年,可能由于试验区离台风中心较远,没有遭遇100.0 mm以上的大暴雨,使得观测结果未受到台风天气的重大影响。

2.2 甘蔗与猫豆间作条件下甘蔗的冠下穿透雨分布特征

如图2所示,在与猫豆以不同株距间作时,试验区甘蔗冠层下穿透雨率随着降雨量的增加而升高,当降雨量为6.4~18.1 mm时,CK、T-1、T-2、T-3处理的平均穿透雨率分别为75.1%、71.9%、54.7%、58.5%。从各处理结果看,甘蔗间作猫豆处理的平均穿透雨率低于甘蔗单作的处理,T-2、T-3处理的平均穿透雨率低于T-1处理,在较高猫豆间作密度处理下,冠下穿透雨率整体小于较低猫豆间作密度的处理。

2.3 自然降雨下的地表径流量

试验区的地表径流量见图3。6—9月为2020年降雨的主要集中期,在种植猫豆后共发生了6次地表径流事件,其中67.7%的地表径流事件集中在6—7月,各处理最大径流量、最小径流量分别出现在6月5日、6月24日,2次降雨量分別为88.0、33.2 mm,自然降雨量与地表径流量的变化大体相同。观测期内地表径流产流峰值出现在6月5日,当日不同处理间的地表产流量总体表现为CK>T-1 处理>T-2处理>T-3处理。6—9月T-1、T-2、T-3处理的地表产流量分别较CK降低了8.7%、24.9%、23.58%,说明间作猫豆能减少暴雨发生时甘蔗地的地表径流量。各处理之间以T-2处理的平均产流量最少,当猫豆间作株距为2 m时,降低缓坡甘蔗地径流量的效果最优。

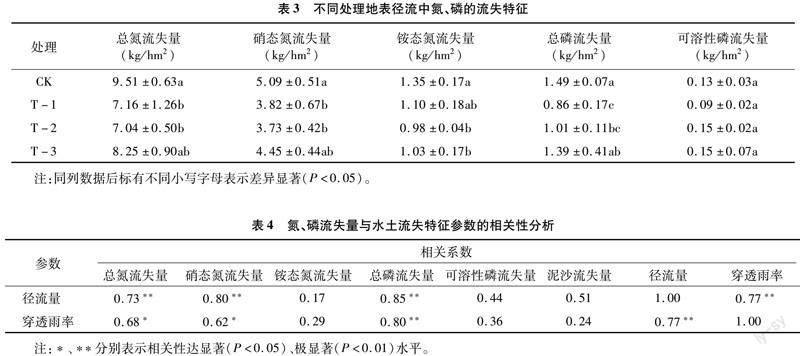

2.4 不同间作处理对泥沙流失量的影响

由表2可知,CK处理的泥沙流失量最高,每年的泥沙平均流失量为2 538.2 kg/hm2,T-2处理的泥沙流失量最低,每年的泥沙流失量平均为 1 949.8 kg/hm2。在降雨产流过程中,间作猫豆处理的泥沙流失量均小于甘蔗单作处理,通过间作猫豆,每年平均泥沙流失量比单作甘蔗减少了8.5%~23.2%,T-2、T-3处理的径流量显著小于CK处理。但同为间作猫豆的T-1、T-2与T-3处理的泥沙流失量差异较大,这与间作猫豆的不同株距有关,地表径流中泥沙流失量的差异受到作物种植密度、地表植被覆盖程度的影响。

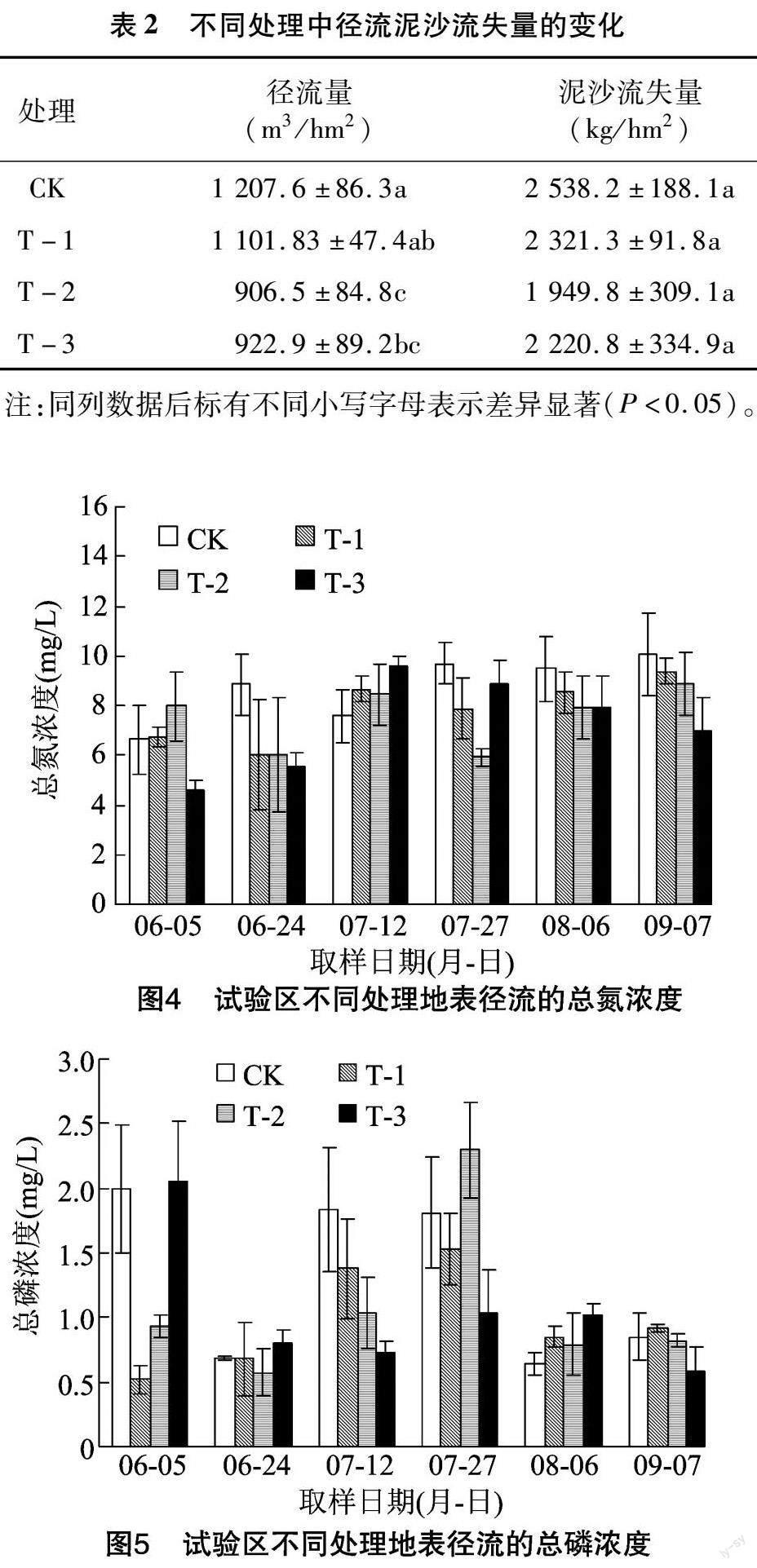

2.5 不同处理对地表径流总氮浓度的影响

由图4可以看出,观测期内的地表径流总氮浓度为4.60~10.03 mg/L之间,且各处理的地表径流中总氮浓度呈现先升高后平稳的趋势。T-1、T-2、

T-3处理与CK的径流中总氮浓度分别为6.03~9.38、5.92~8.88、4.60~9.55、6.63~10.03 mg/L。

2.6 不同处理对地表径流中总磷浓度的影响

如图5所示,观测期内地表径流总磷浓度为0.52~2.30 mg/L,T-1、T-2、T-3处理与CK的径流铵态氮浓度变化范围分别为0.52~1.53、0.57~2.30、0.58~2.05、0.65~2.00 mg/L,各处理间的总磷浓度波动较大。

2.7 地表径流中氮、磷的含量特征

由图6、图7可以看出,各处理中硝态氮含量占总氮比例的变化范围为54.48%~57.14%,铵态氮含量占总氮比例的变化范围为12.07%~16.23%,其他氮含量占总氮含量比例的变化范围为27.01%~33.46%,可溶性磷含量占总磷含量比例的变化范围为10.54%~17.60%。径流水样中铵态氮含量要低于硝态氮含量,地表径流中的无机氮以硝态氮为主。

2.8 甘蔗与猫豆间作条件下地表径流中氮、磷的流失特征

由表3可知,各处理地表总氮、硝态氮、铵态氮、总磷、可溶性磷的流失量分别为7.04~9.51、3.73~5.09、0.98~1.35、1.01~1.49、0.10~0.16 kg/hm2,间作猫豆处理的径流氮、磷流失总量均低于甘蔗单作处理。其中T-1、T-2处理的总氮、硝态氮流失量显著低于CK处理,与CK处理相比总氮流失量分别减少了24.71%、25.97%,硝态氮流失量分别减少了24.95%、26.72%,T-2、T-3处理的铵态氮流失量显著低于CK处理,与CK处理相比铵态氮流失量分别减少了27.41%、23.70%,T-1处理的总磷流失量显著低于CK处理,与CK处理相比减少了42.28%。就各形态氮而言,硝态氮流失量>铵态氮流失量,分别占总氮量的52.98%~53.94%、12.48%~15.36%,流失的氮以硝态氮为主。

2.9 氮磷与水土流失量的相关关系

对氮、磷及水土流失量进行进一步分析,由表4发现总氮、硝态氮、总磷流失量与径流量达到极显著相关性,相关系数分别为 0.73、0.80、0.85,径流小区的氮、磷流失量与径流量基本趋同,同时穿透雨率与总氮流失量、径流量之间呈显著正相关性,相关系数分别为0.80、0.77,与总氮、硝态氮流失量呈显著正相关,相关系数为0.68和0.62。

3 討论

3.1 降雨量与径流流失量的关系

农田土壤中氮、磷元素主要通过降雨造成的径流流失进入水体环境,是农业面源污染中主要的污染源,可使地表水体富营养化、硝酸盐淋溶并在地下水中富集等,同时降低肥料利用率,产生一系列不利于社会经济可持续发展的问题[14-16]。土壤养分的流失量、流失形态受到季节降雨特征、降雨量、降雨强度和降雨方式等因素的影响[17-18]。覆盖度是影响缓坡蔗区地表产流量的重要因素,降雨由于受到作物叶片的阻滞,减少了对土面的直接冲刷,同时减少了地表产流量,广西的雨季主要从5月份开始,5—9月的降雨量占全年的86.98%[8]。在本研究中,全年单日降雨量超过50 mm的共有3 d,其中67%出现在6—9月,单日最大降雨量出现在6月5日,达到88 mm,地表径流产流峰值也在该日出现,表明地表径流量与降水量的变化趋同。

3.2 甘蔗间作猫豆对降雨再分配及水土流失量的影响

作物植被通过对降雨进行再分配,从而增大入渗、减小径流,起到防治土壤侵蚀、改善土壤结构的作用[19]。间作模式增加了高低落差的层次,在相同降雨条件下,相较于单作时的1次缓冲,雨滴经高秆植株拦截后溅落至低矮秆作物时,形成2次缓冲,可以增加地表糙率,减弱雨滴冲击地表的动能,增加径流形成所需时间,从而减少地表径流产生的次数,促使雨水渗入到土体中[20]。此外,间作模式下的根形分布更加错综复杂,加强了根系缠绕固结作用,进一步使固土保水能力得到增强[21]。甘蔗在降雨到达地面前改变了其空间分布,部分降雨经冠层截留后顺茎秆流下,地表没有雨滴的直接打击,减少了由于溅蚀所导致的土壤侵蚀。前人研究发现,甘蔗冠下穿透雨率随叶面积指数的增大而减少,到成熟期下降至49%[19]。在本研究中,甘蔗与猫豆间作处理的平均穿透雨率为54.7%~71.9%,均低于甘蔗单作的处理,其中T-2、T-3处理的平均穿透雨率低于T-1处理,说明增加猫豆间作密度,冠下穿透雨率有降低的趋势,表明在小到中雨的降水强度下,甘蔗间作猫豆具有减少降雨直接接触地表的作用,从而起到保持水土的效果。已有研究结果表明,与单作高粱、单作豇豆相比,高粱/豇豆间作分别可使径流流失减少20%~30%、45%~55%[22-23];与单作玉米相比,玉米‖红三叶草间作可以使径流显著降低45%~87%,土壤侵蚀显著降低46%~78%[24]。在本研究中,甘蔗与猫豆间作处理的泥沙流失量均小于甘蔗单作处理,通过间作猫豆,每年的泥沙平均流失量比单作甘蔗减少了9.4%~22.9%,间作处理的地表径流量、泥沙产生量总体均表现为减少,与前人研究结果较一致。随着猫豆种植密度的增大,甘蔗冠层内穿透雨率差异变大,可能是随着种植密度增加,叶尖逐渐向行间伸展增加了随机性,同时叶尖水滴向下方形成汇集出水,使分布变得更不均匀。

3.3 甘蔗间作猫豆对地表径流氮、磷流失量的影响

间作在控制农田养分径流流失方面表现出了显著的降低作用,傅志兴等研究发现,与单作模式相比,玉米‖青花菜和马铃薯可消减84.2%的总磷量[25]。与单作玉米、单作大豆相比,玉米‖大豆间作分别可使径流中总磷含量降低25.6%、12.2%[26]。渭北旱塬坡耕地玉米‖苜蓿间作模式总磷、总氮的损失量分别比单作模式减少10.0、0.1 mg/kg[27]。在本研究中,与CK处理相比,甘蔗与猫豆间作的T-1、T-2处理的总氮流失量分别减少了24.71%、25.97%,硝态氮流失量分别减少了24.95%、26.72%。甘蔗与猫豆间作处理的总磷流失量少于甘蔗单作处理,其中T-1、T-2处理与CK相比差异达到显著水平,与CK处理相比分别减少了42.28%、32.21%,但是可溶性磷的流失量波动较大,变化差异不显著,可能由于施入的磷元素容易在土壤中被固定,使得大多数磷富集在土壤表层,而雨季多暴雨,降水强度高且持续性强,表土中颗粒态磷容易在降雨产流过程中随水和泥沙的迁移而流失,另外酸雨的发生在一定程度上也促进了泥沙中磷素的溶解[28-29]。总体上看,地表径流量和氮磷流失量受到间作措施的影响较大,通过间作猫豆能有效降低蔗地径流量、氮磷流失量。

4 結论

通过甘蔗与猫豆间作,能降低甘蔗冠层下穿透雨率,减少因暴雨产生的径流流失,相比单作甘蔗,地表产流量降低了8.7%~24.9%,泥沙流失量减少了8.5%~23.2%。当间作猫豆株距在1~2 m时,对减少缓坡甘蔗地径流中氮、磷养分流失的效果最优,相比单作甘蔗,总氮、总磷流失量分别减少了13.25%~25.91%、6.71%~42.28%,可见甘蔗与猫豆间作能有效消减坡耕地蔗区径流中的氮、磷流失。

参考文献:

[1]Lithourgidis A S,Dordas C A,Damalas C A,et al. Annual intercrops:an alternative pathway for sustainable agriculture[J]. Australian Journal of Crop Science,2011,5(4):396-410.

[2]Bechmann M. Long-term monitoring of nitrogen in surface and subsurface runoff from small agricultural dominated catchments in Norway[J]. Agriculture,Ecosystems and Environment,2014,198:13-24.

[3]陈红日,张玉平,刘 强,等. 玉米间套作模式对地表氮磷流失的影响与经济效益分析[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2018,44(2):117-123.

[4]马传功,陈建军,郭先华,等. 坡耕地不同种植模式对农田水土保持效应及土壤养分流失的影响[J]. 农业资源与环境学报,2016,33(1):72-79.

[5]张 丽,刘玲花,程东升,等. 不同农艺措施对坡耕地水土及氮磷流失的控制[J]. 水土保持学报,2009,23(5):21-25.

[6]韦柳佳,黄 莉,张雅琼,等. 玉米‖大豆间作模式及效应分析[J]. 西南农业学报,2013,26(1):67-72.

[7]曾巧英,黄 莹,敖俊华,等. 施肥水平对甘蔗‖大豆间作体系中植株生长及养分积累的影响[J]. 广东农业科学,2013,40(10):54-57.

[8]谢如林,谭宏伟,周柳强,等. 甘蔗种植体系水土及氮磷养分流失研究[J]. 西南农业学报,2013,26(4):1572-1577.

[9]秦 芳,何铁光,苏利荣,等. 南方旱坡地土壤雨季径流量与养分流失的研究[J]. 水土保持研究,2016,23(2):19-22,27.

[10]朱汝培. 猫豆——夏季绿肥的王牌[J]. 广西农业科学,1959(7):26-28.

[11]毛莲英,李海碧,桂意云,等. 基于高通量测序分析间作猫豆对甘蔗根际土壤微生物的影响[J]. 南方农业学报,2021,52(2):332-340.

[12]何铁光,秦 芳,苏天明,等. 不同栽培模式对氮磷钾养分径流流失的影响[J]. 水土保持研究,2014,21(1):95-99,103.

[13]Armstrong C L,Mitchell J K. Transformations of rainfall by plant canopy[J]. Transactions of the ASAE,1987,30(3):688-696.

[14]朱兆良,孙 波,杨林章,等. 我国农业面源污染的控制政策和措施[J]. 科技导报,2005(4):47-51.

[15]朱兆良. 农田中氮肥的损失与对策[J]. 土壤与环境,2000(1):1-6.

[16]谢晓琳. 桂林市会仙试区氮磷污染时空分布特征及其影响因素研究[D]. 桂林:桂林理工大学,2020.

[17]李其林,魏朝富,曾祥燕,等. 自然降雨对紫色土坡耕地氮磷流失的影响[J]. 灌溉排水学报,2010,29(2):76-80.

[18]袁东海,王兆骞,陈 欣,等. 红壤小流域不同利用方式氮磷流失特征研究[J]. 生态学报,2003,23(1):188-198.

[19]余长洪,李就好,陈 凯,等. 甘蔗冠层对降雨再分配的影响[J]. 水土保持通报,2015,35(3):85-87.

[20]张翼夫,李洪文,何 进,等. 玉米秸秆覆盖对坡面产流产沙过程的影响[J]. 农业工程学报,2015,31(7):118-124.

[21]李 勇,徐晓琴,朱显谟. 黄土高原植物根系提高土壤抗冲性机制初步研究[J]. 中国科学(B辑:化学 生命科学 地学),1992(3):254-259.

[22]Zougmore R,Kambou F N,Ouattara K,et al. Sorghum-cowpea intercropping:an effective technique against runoff and soil erosion in the sahel (Saria,Burkina Faso)[J]. Arid Soil Research and Rehabilitation,2000,14(4):329-342.

[23]Sporre-Money J L,Lanyon L E,Sharpley A N. Low-intensity sprinkler for evaluating phosphorus transport from different landscape positions[J]. Applied Engineering in Agriculture,2004,20(5):599-604.

[24]Wall G J,Pringle E A,Sheard R W. Intercropping red clover with silage corn for soil erosion control[J]. Canadian Journal of Soil Science,1991,71(2):137-145.

[25]傅志兴,杨 静,湛方栋,等. 玉米与蔬菜间作削减农田径流污染的分析[J]. 环境科学研究,2011,24(11):1269-1275.

[26]张 丽,杨继宇,贾广军,等. 菌根对滇池流域玉米‖大豆间作红壤磷素迁移削减的影响因素研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学),2015,30(6):909-915.

[27]成 婧,吴发启,云 峰,等. 渭北旱塬坡耕地玉米‖苜蓿间作对土壤养分和产量的影响[J]. 水土保持通报,2013,33(4):228-232.

[28]王 云,徐昌旭,汪怀建,等. 施肥与耕作对红壤坡地养分流失的影响[J]. 农业环境科学学报,2011,30(3):500-507.

[29]安瞳昕,李彩虹,吴伯志,等. 玉米不同间作方式对坡耕地水土流失的影响[J]. 水土保持学报,2007(5):18-20,24.