中国城市建设模式的演进历程及其特征

宋海朋

引言

城市是特定区域内政治、经济、文化、宗教、人口的集中地,也是以非农业产业和非农业人口集聚为主要特征的居民点。改革开放以来在创造一系列增长奇迹的同时,中国也面临着城市化质量提升滞后于规模增长的问题,因此,提升城市质量、建设城市文明成为城市建设的必然选择。中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报显示中国常住人口城镇化率为65.22%,其中,城镇常住人口数量达到9.2亿人。城市化进程的快速推进还带来公共资源不足、城市生活质量下降和城市经济增长放缓等问题[1-3]。从城市发展的角度来看,就是人民日益增长的高质量发展需求和不平衡不充分发展之间的矛盾[4]。“人民城市人民建、人民城市为人民”,提供高品质生活、建设高品质空间、不断满足人民群众对美好生活需要,是社会主义现代化城市的应有之义[5]。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,顺应城市发展新理念新趋势,开展城市现代化试点示范,建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。党的二十大报告中指出,要加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,打造宜居、韧性、智慧城市。城市建设模式是城市建设目标实现的路径。目前城市建设模式系统研究还相对滞后,相关研究较多集中于对单一城市建设模式的研究,较多关注于城市建设模式的概念内涵、建设内容和实施路径,而较少关注其发展规律。相关研究尚未厘清城市建设模式的演进脉络。城市建设模式研究侧重实施路径研究,忽略其可持续性问题,较少探讨其后续扩散和未来走向。本文通过系统梳理中国城市建设模式的演进脉络,在厘清其演进特征的基础上,进一步明晰其演进方向。

1 中国城市建设模式的识别

1.1 识别流程

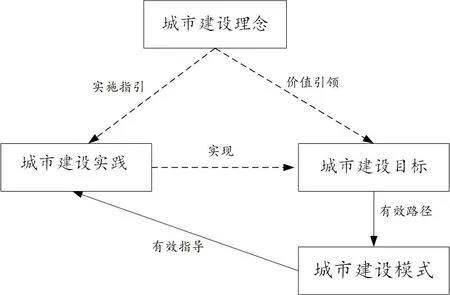

城市建设理念指引着城市建设模式,城市建设模式是城市建设目标实现的路径。相关概念的逻辑关系见图1。识别城市建设模式是厘清演进脉络的重要基础。考虑到城市建设理念的数量较多,部分城市建设理念已经通过政策转化为城市建设实践,而有些城市建设理念仍然停留在理念层面,尚未转化为城市建设实践。从研究可比性角度来看,本文聚焦于改革开放以来已经转化为建设实践的代表性城市建设模式。

图1 相关概念的逻辑关系

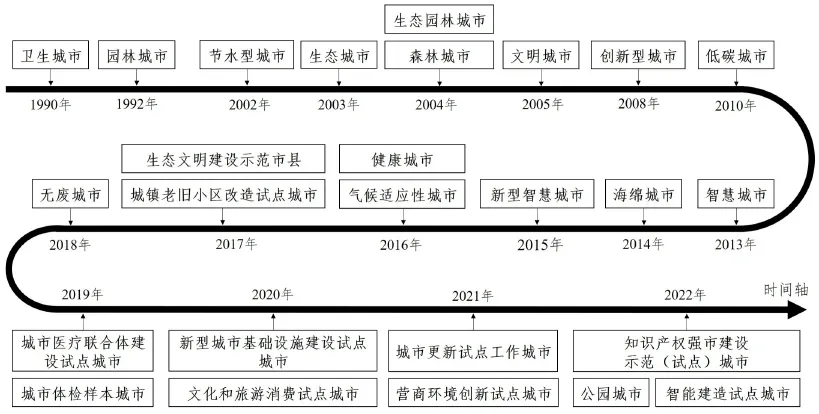

识别城市建设模式的主要步骤包括:以城市建设、城市建设模式等为关键词,利用中国知网等数据库检索;根据检索的相关结果,初步整理出城市建设模式;以相关政策文件(聚焦中央政府实施的城市建设模式)为判断原则,识别出中国代表性城市建设模式(图2)。

图2 中国代表性城市建设模式的演进历程

需要说明的是,研究数据来源是中央各部委的官方网站;研究时间限定在1990—2022年,主要是考虑到1990年国家卫生城市评选开始,后续研究中的数据统计均以2022年12月31日为截止时间。由于研究重点关注中央政府层面实施的代表性城市建设模式,对于地方实施的城市建设模式本研究未作探讨。在初步筛选出的城市建设模式中,不是所有的城市建设模式都符合识别原则(中央政府层面已出台相关政策),因此,部分城市建设模式未被纳入研究对象。例如:“翡翠城市”缺乏学术认可和更广泛的政策响应;“创意城市”缺乏实质性的学术讨论;“紧凑型城市”作为城市设计概念被广泛使用,但社会经济与环境发展的相关性研究目前仍相对较为薄弱[6]。

1.2 识别结果

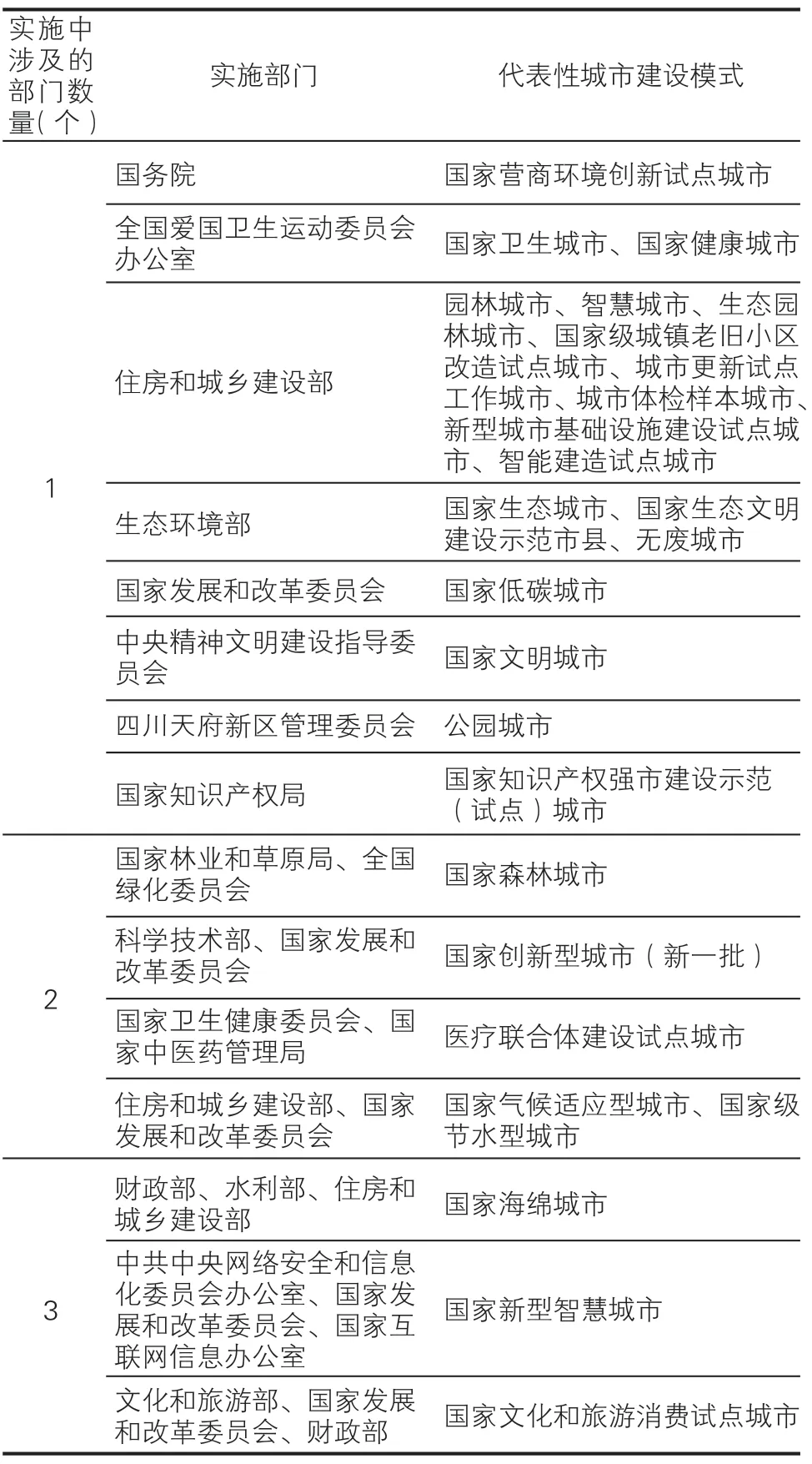

从实施部门数量来看,涉及单一实施部门的城市建设模式有18种,占比为69%;涉及两个实施部门的城市建设模式有5种;2个以上实施部门的城市建设模式有3种。从实施具体部门来看,作为城市建设的直接主管单位,住房和城乡建设部涉及的城市建设模式数量最多(表1)。

表1 中国代表性城市建设模式的实施部门

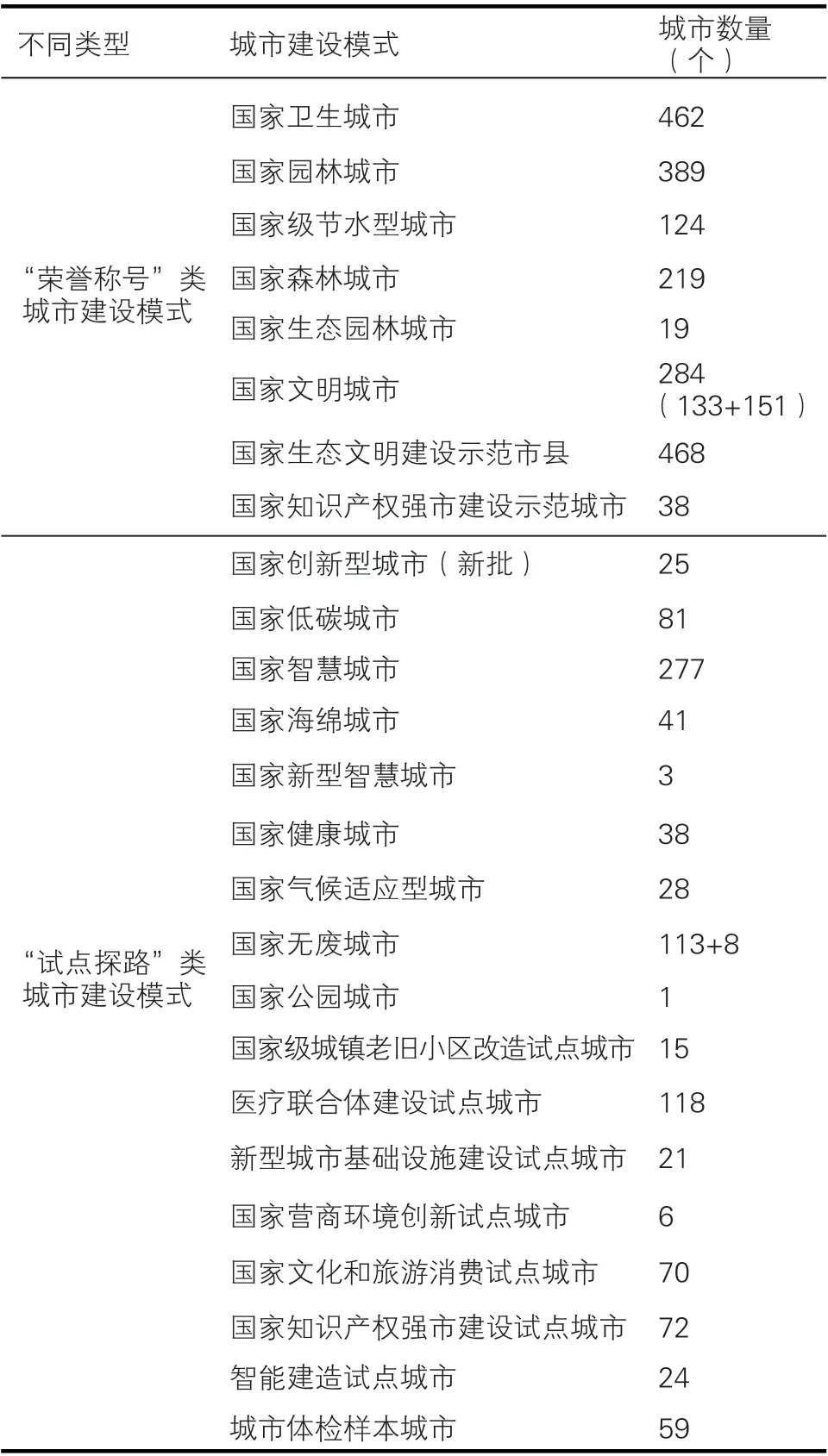

根据城市建设模式的侧重点不同将其划分为“荣誉称号”类城市建设模式和“试点探路”类城市建设模式。具体而言,“荣誉称号”类城市建设模式突出城市发展目标导向,通过量化目标指标引导地方城市建设实践;“试点探路”类城市建设模式则突出城市建设问题导向,通过试点探索解决城市建设面临的突出问题,进而为相关城市建设积累实践经验。

表2表明,“试点探路”类城市建设模式占主导地位,共有17种;而“荣誉称号”类城市建设模式有8种。在“荣誉称号”类城市建设模式中,城市数量最多的是国家生态文明建设示范市县(城市数量为468个),其次是国家卫生城市(城市数量为462个),最少的是国家生态园林城市(城市数量仅为19个)。在“试点探路”类城市建设模式中,国家智慧城市的试点城市数量达到277个,其次是医疗联合体建设试点城市(试点城市数量为118个),最少的是国家公园城市,目前数量仅为1个。

表2 中国代表性城市建设模式的城市数量

2 中国城市建设模式的演进特征

根据改革背景、重点任务、城市建设面临的主要问题等维度,城市建设模式历程可分为3个阶段,主要包括双轨渐进改革下的城市建设模式、市场经济体制改革下的城市建设模式、全面深化改革下的城市建设模式。有些城市建设模式几乎贯穿于整个改革开放的发展历程,如园林城市、文明城市等,而部分城市建设模式则主要集中于某一发展阶段。

2.1 双轨渐进改革下的城市建设模式

党的十一届三中全会上,改革开放作为国家基本国策被正式确立。中国城市迎来了新的发展历史时期。1978年,第三次全国城市工作会议上,不仅纠正了城市建设中的错误,而且出台了城市建设工作的相关意见,标志着中国城市建设开始向制度化和规范化的方向转变。城市建设指导思想发生了重大转变,城市住房、基础设施建设、环境保护等得到重视。由于城市的市政设施历史“欠账”问题突出,城市环境相对无序,城市建设不能满足城市居民对美好生活的向往,影响了人民的生活质量。因此,该时期城市建设的主要内容是改善城市人居环境、加强市政设施建设和环境保护工作。

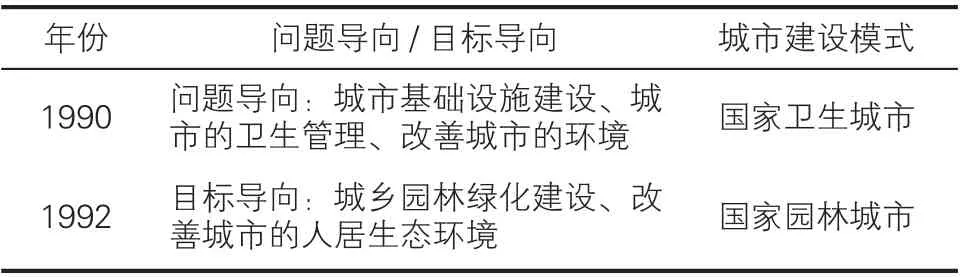

国家健康城市是综合了可持续发展理论、城市管理理论、公共卫生管理理论等提出的,主要是为了有效应对城市健康问题[7-8]。1990年,全国爱国卫生运动委员会开展了卫生城市创建活动,主要是为了有效贯彻落实国务院出台的《关于加强爱国卫生工作的决定》的要求[9]。国家卫生城市是国家首个落地的城市建设模式,创建国家卫生城市也开启了中国城市建设的先河。受“绿色生态”等城市建设理念的影响,同时也为了有效应对城市环境的恶化,在借鉴“花园城市”等理念基础上,探索具有中国特色的城市建设模式。1992年,建设部启动实施了国家园林城市的创建活动。国家园林城市的创建标志着具有中国本土特色的城市发展理念转化为城市建设实践[10]。以全国第三次城市工作会议的召开为分界点,中国城市建设逐步走向了规范化和制度化。双轨渐进改革阶段的城市建设处于起步探路阶段。中国城市建设理念是“以物为本”。该时期以“荣誉称号”类城市建设模式为主导,突出城市建设目标的引领作用(表3)。

表3 双轨渐进改革下的代表性城市建设模式

2.2 市场经济体制改革下的城市建设模式

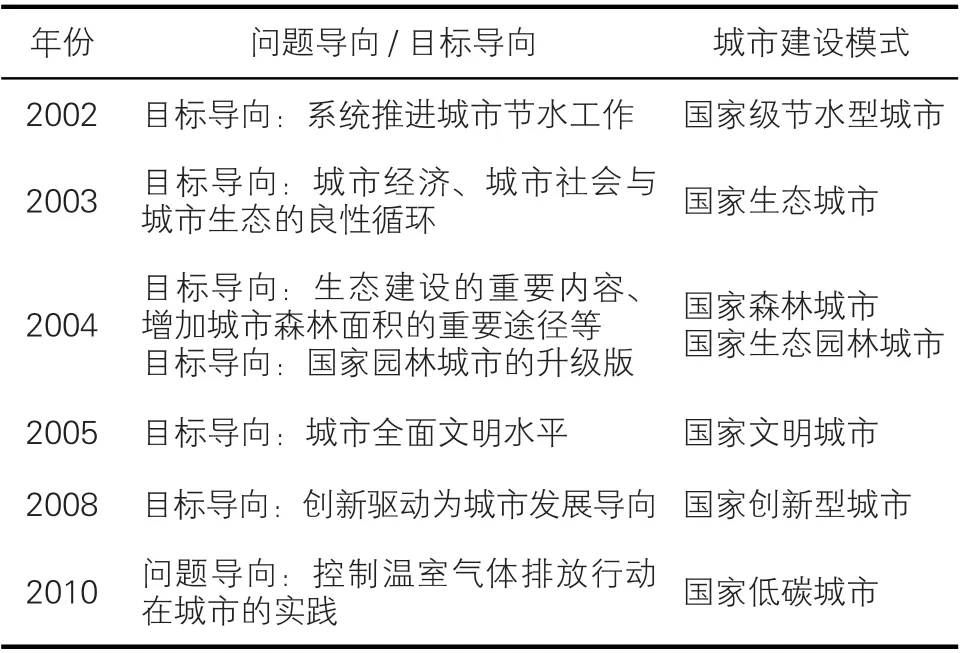

党的十四大正式确立了社会主义市场经济改革的目标。在市场化改革的时代大背景下,城市建设从双轨制阶段进入了市场化阶段。在快速工业化和城镇化的发展过程中,城市建设存在“以物为本”的片面性,重经济效益,轻生态综合效益,城市生态环境问题尤为突出。在科学发展观的指导下,中国城市建设理念从“以物为本”转向了“以人为本”。国家相关部门相继出台了政策,积极促进城市向低碳、绿色、生态方向发展。2003年,中央文明办开展了文明城市创建活动。作为创建难度最大(含金量最高)的城市荣誉称号,全国文明城市吸引了各级地方政府参与建设[11]。2004年,国家林业和草原局和全国绿化委员会授予了贵阳市“国家森林城市”的荣誉称号[12]。2004年,建设部实施了生态园林城市(园林城市升级版)的创建活动[13]。新城市建设理念的不断提出,引领“国家园林城市”建设跃升到了新的高度,在保留风景、园林、文化传承等传统内涵的基础上,进一步引入生态服务功能作为新的概念内涵,推动了“园林城市”迭代升级为“生态园林城市”。

低碳经济核心是减少自然资源的消耗和环境的污染,获取更多的经济上的产出成果,而低碳城市来源于低碳经济,强调城市层面积极推动二氧化碳的排放量的不断减少,更好应对全球温室效应所带来的“负效应”(生态环境问题)[14]。为了有效承担国际减排义务,中国在城市领域进行了积极有效的探索。2010年,国家发改委开展了低碳城市试点探索。在实施创新型国家战略背景下,强调创新要素在城市发展过程中的重要性,越来越引起学术界和实践部门的高度重视[15]。2008年,深圳市成为首个国家创新型试点城市[16],这标志着国家层面创新型城市试点的落地。市场经济体制改革下的城市建设阶段,推动以全国文明城市建设为代表的“荣誉称号”类城市建设模式的开展,引领了地方城市建设实践;同时,积极回应城市建设面临的突出问题,以国家低碳城市建设为代表的“试点探路”类的城市建设实践也逐渐开展起来。此时期城市建设属于典型“两条腿走路”阶段(表4)。

表4 市场经济体制改革下的代表性城市建设模式

2.3 全面深化改革下的城市建设模式

党的十八大明确指出,中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[17]。以习近平同志为核心的党中央提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。2013年中央城镇化工作会议和2015年中央第四次城市工作会议均明确提出了新时期中国城市建设的目标[18]。2015年,中央召开第四次全国城市工作会议,提出了新时期推进中国城市化的基本思路,即转变城市建设模式,提高完善城市治理能力和体系,建设和谐宜居的现代化城市。

2009年,在IBM公司发布的《智慧城市在中国》报告中,首次提出了“智慧城市”的概念。2013年,住房和城乡建设部推动智慧城市建设试点,重点从城市基础通信网络建设到智慧交通、医疗、教育、养老、环保等城市智慧服务[19]。2015年,中央网信办、国家互联网信息办提出了“国家新型智慧城市”概念[20]。国家新型智慧城市的建设不仅推进了新型城镇化建设,而且提升了城市人民获得感和幸福感。随着城市建成区面积的不断外延扩张,侵占了河流水系等,改变了城市原有的生态环境,导致城市内涝频发、水污染严重、水资源短缺等问题[21-22]。2014年,财政部、住房和城乡建设部、水利部联合开展国家海绵城市的建设试点。为了有效深化与落实《国家适应气候变化战略》,2017年,国家发改委推动实施了国家气候适应型城市创建的试点工作[23]。“国家无废城市”作为较为先进的城市发展理念,核心是将固体废物对环境的影响降至最低的城市建设模式。党的十八大以来,中国生态文明建设被提高到重要位置。2017年,生态环境部在全国范围内开展了生态文明建设示范市县的建设工作[24]。2018年,生态环境部开展了国家无废城市的建设试点[25]。

城市建设模式既要服从于国家整体层面的改革,也要服务和满足地方城市建设实践的现实需要,这是城市建设模式从双轨渐变制度改革向全面深化改革推进的逻辑主线。从城市建设模式的实践历程来看,地方政府通过争取城市建设试点,从而有效获取财政资金等政策支持,在中央政府政策红利的推动下,地方政府推动城市建设的积极性和主动性得到了显著提升。2015年,习近平同志在中央第四次城市工作会议上强调,要坚持“人民城市为人民”的城市建设理念[26]。城市建设理念实现了从“以物为本”到“以人为本”再到“以人民为中心”的转变。

新的城市建设理念不仅推动了新时期城市建设理念的迭代升级,而且有助于更好指导新时期城市建设工作。城市建设模式的产生背景包括城市健康、城市创新、城市雨洪灾害和环境污染管理等。不同城市建设模式的提出正是为了有效回应城市建设发展中面临的突出问题。城市建设模式被用作向下级政府传达信息的有效政策工具。随着新的城市建设理念不断转化为建设实践,极大促进了地方城市建设的实践探索。地方政府根据地方城市建设实际需要,积极优化城市建设目标,为地方城市建设实践提供了新坐标(表5)。

表5 全面深化改革下的代表性城市建设模式

城市建设模式的演进路径从试点城市探索到全面推广。城市建设模式一般遵循试点城市先行先试的原则。“荣誉称号”类城市建设模式是通过以先进带动后进,然后全面推广循序渐进的城市建设路径;“试点探路”类城市建设模式是通过选取有代表性城市进行试点探索,探索试点城市的相关实践,及时总结推广具有可复制可推广的城市建设经验,通过以点带面的实践探索,促进中国城市建设的全面提档升级。

3 结语

城市建设模式演进的关键在于中央政府推动新的城市建设理念转化为建设实践,新的城市建设模式不断被纳入城市建设体系。2022年7月,国家发展改革委颁布实施的《“十四五”新型城镇化实施方案》中,明确提出了建设“创新城市”“绿色城市”“人文城市”的要求。党的二十大报告中,提出建设“三个城市”,即“宜居城市”“韧性城市”“智慧城市”。相比《“十四五”新型城镇化实施方案》,党的二十大报告则更关注未来城市建设的短板与紧迫性问题[27]。城市建设模式的重要性得到了中央政府的高度认同,不断推动城市建设模式从新理念的提出向城市建设实践的转化。中央政府通过不断优化城市建设政策,引领地方城市建设实践,进而影响城市建设的发展方向。因为中国城市建设的长期性和复杂性,所以很难在短短数年内实现根本性的改变。一方面,城市建设模式一般具有交叉重叠性,而且城市建设试点领域有所交叉,亟须探索协同推进的城市建设模式;另一方面,面对国际以及国内新发展阶段,中国城市建设进入了新发展格局,亟须破解城市建设面临的深层次矛盾以及复杂问题,才能更好推进城市高质量发展。

本研究建立在城市建设模式是均质和同等重要性的假设基础上,但是否所有城市建设模式所带来的都是正面效应、都一样重要、其负面效应如何等未来有较大研究空间。从城市建设模式的演进历程来看,中央政府不断引入新城市建设模式屡见不鲜,城市建设模式是否与其正面预期相呼应,这也值得未来深入探讨。本研究聚焦中央政府层面代表性城市建设模式,部分城市建设模式未能涉及,同时对于地方政府实施的城市建设模式也未作探讨,上述相关议题未来也值得进一步深入研究。